牙周健康的上颌前牙唇侧嵴顶上牙龈的三维形态分析

杨 刚,胡文杰△,曹 洁,柳登高

(北京大学口腔医学院·口腔医院,1.牙周科,2.放射科 国家口腔医学中心 国家口腔疾病临床医学研究中心 口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室,北京 100081)

牙龈软组织在前牙美学区域中的地位越来越重要,上颌前牙的嵴顶上牙龈组织(supraosseous gingiva,SOG)即龈牙复合体的形态,影响前牙的美学诊断和治疗,特别是牙冠延长术的设计和预后[1-2]。既往研究显示,天然牙的唇侧中央SOG高度约为3 mm,包括2 mm的生物学宽度和1 mm的龈沟深度[3-4]。与生物学宽度一样,SOG高度也有很大的个体差异性[1,5],因此有必要在美学治疗前对患者的SOG形态进行测量评估,以更好地指导临床。目前为止,研究牙周健康人群中前牙美学区域的SOG形态测量、SOG高度及其与牙龈厚度[3]关系的文献较少[1,6],而且对SOG形态的传统测量研究采用有创的骨探诊方法,难以进行深入、全面的解剖学分析[1,6]。

本课题组既往建立了基于软组织间接显影的锥形束体层摄影术(cone-beam computed tomography,CBCT)测量方法[7-8],为测量牙周软硬组织的三维形态及其关系提供了可能。本研究拟通过该方法,进一步研究分析牙周健康人群的上前牙唇侧中央SOG高度、唇侧中央釉牙骨质界(cemento-enamel junction,CEJ)到骨嵴顶的距离、牙龈厚度以及牙槽骨厚度等解剖学信息,并初步探索各参数之间的关系,以期为临床提供指导。

1 资料与方法

1.1 研究对象一般情况

本研究经北京大学生物医学伦理委员会审核批准(批准号:PKUSSIRB-2012047),并于研究开始前获得研究对象的知情同意。选择牙周健康的汉族青年25名作为研究对象,其中男性11名,女性14名,平均年龄(24.5±1.6)岁。

纳入标准:(1)研究对象年龄≥18岁;(2)牙周基础治疗后上前牙区段牙龈无炎症,无牙龈退缩,13~23区域牙周探诊深度≤3 mm,牙龈出血指数≤2(Mazza出血指数),未探及CEJ;(3)上颌前牙区段无明显拥挤、扭转及移位;(4)正常覆牙合、覆盖或Ⅰ度深覆牙合、深覆盖。

排除标准:(1)全身存在系统性疾病;(2)怀孕期和哺乳期的女性;(3)近3个月内服用过可能导致牙龈组织增生的药物,如环孢菌素等;(4)存在夜磨牙习惯;(5)除正畸拔牙或先天缺牙因素外,牙齿缺失>1颗。

1.2 基于软组织间接显影的CBCT拍摄

制备带显影剂的硅橡胶印模进行间接显影准备[8],过程如下:对研究对象上颌前牙区用硅橡胶(RAPID Soft,3M公司)取初印模制作个别托盘,待初印稳定后取出,用刮刀均匀修整个别托盘的牙龈组织面1 mm,于硅橡胶初印内放入藻酸盐(Heraeus公司)与硫酸钡粉末(青岛东风化工厂)按3 ∶1体积比混合调拌均匀的终印,在受试者上前牙区就位,使牙列与终印紧密接触,待印模稳定后对受试者进行CBCT(Newtom 9000 cone-beam CT Quantitative Radiology,Verona Italy)拍摄,拍摄条件为电压110 V,12~17 mA,曝光时间18 s,扫描模式8 cm×8 cm高分辨率。

1.3 基于软组织间接显影的CBCT测量过程

使用Newtom配套软件对影像资料进行三维重建,调节图像的亮度和灰度,得到清晰的硬组织和软组织间接显影图像。打开调整好位置的CBCT图像,对图像进行断层,选择正好通过唇腭侧牙体中心的断层,在矢状向上观察找到牙龈缘、CEJ、骨嵴顶等解剖标志,调整轴向位置,使水平线基本与两牙根管中央连线重合;在冠状位上,将定位十字光标的水平线正好通过骨嵴顶水平,垂直线正好通过根尖孔及唇侧切端中点;在矢状位上,调整位置使十字线正好与骨嵴顶平行。

进行相关测量:(1)沿着牙根表面测量从CEJ到骨嵴顶的直线距离;(2)从牙龈缘到骨嵴顶与牙根面平行的直线距离即为SOG高度;(3)从唇侧CEJ处作一垂直于牙根面的线段止于唇侧白色阻射影,该距离即为唇侧CEJ处牙龈厚度;(4)从唇侧中央牙槽嵴顶根向2 mm牙根表面处作一垂直于根面的线段,止于唇侧骨板外表面,该距离即为唇侧嵴顶下2 mm处牙槽骨厚度(图1)。

由1名观察者测量以上指标,间隔一周后随机选取2名受试者共计12颗牙,由同一名观察者采用相同方法对各颗上前牙进行重建,对各个测量位置进行重复性测量。

1.4 统计学分析

所有数据均采用SPSS 22.0统计软件进行分析,对CBCT测量和临床测量指标的重复性检验采用组内相关系数(intraclass correlation coefficient,ICC)进行可靠性分析,对不同牙位测量指标的比较采用独立t检验、单因素方差分析,对各参数的相关关系采用Pearson相关分析,显著性差异α=0.05。

CBCT,cone-beam computed tomography;CEJ,cemento-enamel junction;BC,bone crest;CEJ-BC,the distance between CEJ and BC;SOG,supraosseous gingiva;GT,gingival thickness;BT,thickness of bone.图1 软组织间接显影CBCT清晰显示龈缘、CEJ和骨嵴顶的位置(A)以及各参数的测量(B)Figure 1 Image of indirect soft tissue imaging CBCT scan showing clear visualization of the gingival profile (A)and measurement of various parameters (B)

2 结果

2.1 重复性检验

由同一名测量者随机选取2名受试者共计12颗牙间隔一周对各个指标进行重复测量,两次测量结果的ICC值为0.981,具有良好的重复性。

2.2 基于CBCT测量上颌前牙唇侧中央CEJ到骨嵴顶的距离

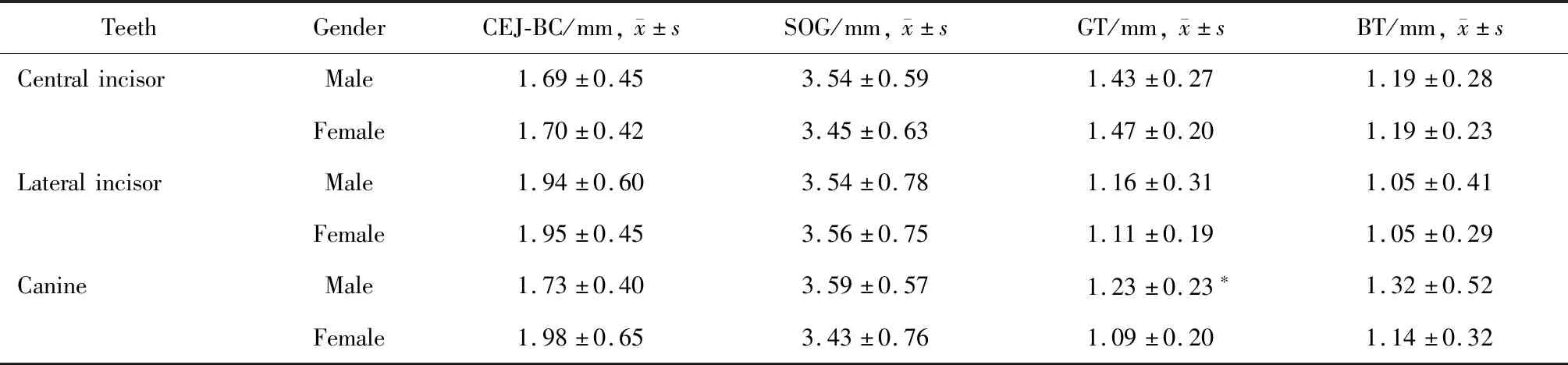

测量25名牙周健康的汉族青年共计150颗上前牙唇侧中央CEJ到骨嵴顶的平均距离,中切牙为(1.70±0.43)mm,侧切牙为(1.95±0.50)mm,尖牙为(1.88±0.58)mm(表1),其中,中切牙CEJ到骨嵴顶的平均距离与尖牙、侧切牙之间的差异均有统计学意义(P<0.05),尖牙与侧切牙之间的差异无统计学意义(P>0.05)。各个牙位男女之间差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

2.3 基于CBCT测量上颌前牙唇侧中央SOG高度

测量150颗上颌前牙唇侧中央龈缘到骨嵴顶的平均距离,中切牙为(3.54±0.67)mm,侧切牙为(3.48±0.81)mm,尖牙为(3.49±0.70)mm,各牙位之间差异无统计学意义(P>0.05),男女之间该距离差异亦无统计学意义(P>0.05,表2)。

表1 基于软组织间接显影CBCT测量上颌前牙唇侧中央CEJ与骨嵴顶之间的距离、CEJ处牙龈厚度及SOG高度Table 1 Measurements of gingival thickness,the distance between CEJ and bone crest,supraosseous gingival height in the maxillary anterior teeth by indirect soft tissue imaging CBCT

表2 不同性别受试者上颌前牙唇侧中央CEJ与骨嵴顶之间的距离、CEJ处牙龈厚度及SOG高度Table 2 Measurements of gingival thickness,the distance between CEJ and bone crest,supraosseous gingival height in the maxillary anterior teeth between different genders

2.4 基于CBCT测量上颌前牙唇侧中央CEJ水平的牙龈厚度

测量150颗上颌前牙唇侧中央CEJ水平牙龈平均厚度,中切牙为(1.45±0.23)mm,侧切牙为(1.13±0.24)mm,尖牙为(1.14±0.22)mm,其中,中切牙与尖牙、侧切牙之间差异有统计学意义,中切牙唇侧CEJ水平的牙龈最厚(P<0.05),尖牙与侧切牙之间差异无统计学意义(P>0.05)。男性尖牙的该处牙龈较女性厚,差异有统计学意义(P<0.05),其余牙位男女之间差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

2.5 基于CBCT测量上颌前牙唇侧中央嵴顶下2 mm牙槽骨厚度

测量上颌前牙区唇侧中央嵴顶下2 mm牙槽骨厚度,中切牙为(1.19±0.25)mm,侧切牙为(1.05±0.34)mm,尖牙为(1.22±0.42)mm,其中,侧切牙骨厚度小于中切牙和尖牙,差异有统计学意义(P<0.05),中切牙和尖牙骨厚度差异无统计学意义(P>0.05),男女之间差异无统计学意义(P>0.05,表2)。

2.6 牙龈厚度与唇侧软硬组织形态的关系

上颌前牙区唇侧中央CEJ处牙龈厚度与SOG高度的Pearson相关系数为r=0.122(P=0.138),CEJ处牙龈厚度与唇侧中央嵴顶下2 mm牙槽骨厚度呈正相关(r=0.245,P=0.003),CEJ处牙龈厚度与CEJ到骨嵴顶的距离CEJ-BC呈负相关(r=-0.216,P=0.008)。

3 讨论

前牙美学区的治疗是口腔医生十分关注的临床难点,粉白美学的效果是医患的共同追求。要获得良好的健康、功能和美学效果,需要医生对于上颌前牙区软硬组织的解剖生理特点有客观认识。近年来,针对上前牙牙龈、牙槽骨和牙齿三者解剖学特点及其相互关系的研究成为热点,以往国内汉族人群的相关资料较少,作为粉色美学的直接体现者牙龈而言,国内研究更少。基于这一问题,本课题组10余年来展开了系列研究[7-10]。随着CBCT在临床的逐步应用,牙龈三维形态、轮廓、厚度及其与牙槽骨和牙冠解剖标志的关系研究成为可能。本研究基于课题组既往关于软组织间接显影CBCT测量方法,深入探索上述问题,分析汉族人种的有关特点,以更好地指导临床。

SOG高度是牙龈形态的重要组成部分,也是牙周和种植治疗十分关注的软组织关键指标之一,SOG高度实际上为生物学宽度和龈沟深度的总和[1]。本研究显示,25名汉族青年150颗牙周健康的上颌前牙唇侧中央牙龈高度为中切牙(3.48±0.61)mm,侧切牙(3.56±0.75)mm,尖牙(3.49±0.70)mm。Gargiulo等[3]测量的牙龈高度为2.73 mm,该数值是所有不同年龄、不同牙位的平均值,并不能用来单独说明上颌前牙的情况。Kois[4]通过穿龈探诊的方法测量了100颗上中切牙的中央和邻面牙龈高度,发现上中切牙唇侧中央的牙龈缘到骨嵴顶高度为3 mm,邻面为3.0~4.5 mm。Perez等[11]同样通过穿龈探诊法测量正常人群,结果为中切牙唇侧牙龈高度(3.70±0.77)mm、腭侧(3.13±0.63)mm,侧切牙唇侧(3.70±0.70)mm、腭侧(3.30±0.56)mm,尖牙唇侧(3.22±0.67)mm、腭侧(3.26±0.54)mm,上述结果与本研究结果很接近。本研究采用CBCT进行影像学测量,与以前的穿龈探诊测量相比,无需行局部麻醉下有创的骨探诊。CBCT测量牙龈软组织的形态具有较高的精度和准确性,既往研究发现,CBCT测量与临床直接探诊测量相比差异无统计学意义[12-13]。

CEJ到骨嵴顶的距离是临床判断牙槽骨吸收与否最重要的指标,既往对于牙周健康的上前牙这一距离的研究结果存在一定差异。临床上通过拍摄X线片测量该距离,牙周健康人群这一距离范围为0.4~1.9 mm[14],但传统X线片无法测量分析牙齿唇腭侧骨嵴顶高度。Ghassemian等[15]使用CT测量得到上颌前牙CEJ到骨嵴顶的距离为2.66~2.94 mm,Nowzari等[16]使用CBCT测量101例患者的健康上中切牙唇侧CEJ到骨嵴顶的平均距离为(2.4±0.83)mm。以往研究中,有的并非使用CBCT,有的样本人群并非牙周健康人群,且由于年龄分布广,故导致测量值不同。本研究测量上颌前牙的CEJ到骨嵴顶的平均距离均不超过2 mm,小于以往文献报道,可能原因是本研究采用CBCT,研究对象是牙周健康的年轻不吸烟人群。CEJ处牙龈厚度与CEJ到骨嵴顶的距离呈弱的负相关[17],提示牙龈越薄,牙槽骨高度可能越容易降低。

牙龈厚度与牙周健康的关系密切,牙龈的厚薄生物型直接影响牙周和种植治疗后的组织反应[18],因此,对牙龈生物型及牙龈厚度的研究成为人们关注的焦点。Müller等[19]用超声测量了40例健康人群的上颌牙列龈缘下方1~2 mm处的牙龈厚度,中切牙为(1.00±0.30)mm,侧切牙为(0.86±0.33)mm,尖牙为(0.70±0.50)mm,总体平均值为(0.85±0.26)mm。Fu等[20]测量了22个头颅的上前牙牙槽嵴顶下方2 mm处的牙龈厚度,拔牙后临床直接测量为0.5 mm,而CBCT测量厚度为0.57 mm。La Rocca等[21]采用穿龈探诊测量上颌前牙牙槽嵴顶处的牙龈平均厚度为(1.10±0.58)mm,与本研究结果接近,不同研究在方法和测量位点上的考虑不同,会导致测量结果的差异。

牙龈厚度与牙槽骨厚度的关系如何是值得探索的问题,以往一些相关研究的结果不尽相同[20-23]。Frumkin等[22]采用CBCT测量发现,牙龈生物型和牙槽骨厚度无关,而另一些研究却发现牙龈厚度与牙槽骨厚度呈正相关[20,23],不同研究结果间的差异可能与测量方法和位置有关。本研究基于上颌前牙唇侧中央为研究靶点,主要是考虑该处属于临床龈退缩的好发位点,且与牙槽骨和牙冠凸度密切相关,具有十分重要的临床意义,另外,也考虑到在测量标志点的确定和可重复性上具有便利之处。本研究结果显示,上颌前牙唇侧中央CEJ处牙龈厚度与嵴顶下2 mm牙槽骨厚度呈弱的正相关关系[17],其临床意义提示唇侧牙槽骨板越厚,CEJ处的牙龈厚度可能越厚。

尽管临床上CBCT主要应用于种植治疗中对骨组织的常规测量,但其对美学区域软硬组织形态的测量分析和科学研究也已经受到关注[24]。本研究基于既往建立的软组织间接显影结合CBCT拍摄的影像资料,对上颌前牙唇侧中央软组织进行显影测量,结果为牙周健康的汉族青年上颌前牙区唇侧中央SOG高度约为3 mm,但个体差异性较大。另外,从有限的样本分析,牙龈高度与厚度无明显相关,牙龈厚度与牙槽骨厚度呈弱相关。对于牙龈软组织的三维形态及其与牙槽骨和牙齿解剖结构的确切关系,还需要扩大样本量进一步研究。