北凉石塔七佛一弥勒佛衣样式探究

庞 跃 雷

(西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

汉至西晋阶段,中国长江流域以及中原北方的佛教造像佛衣均为古印度“通肩式”。北凉石塔七佛一弥勒造像前后出现有“通肩式”“右袒式”“垂领式”“右肩半披式”四种样式的佛衣 ,打破了早期佛教造像仅为通肩佛衣的单一现象。除纪年西秦建弘元年炳灵寺169窟外,北凉石塔可谓是最早出现新式佛衣的造像。十四座北凉石塔中出现铭文纪年的有七座,全部集中于河西和新疆的吐鲁番地区。塔肩造像七佛一弥勒源于犍陀罗的艺术形式,是过去佛、现在佛、未来佛的三世佛信仰。北凉时期的凉州是佛教艺术新的中心,是连接西域与中原的交通枢纽。北凉石塔出现丰富而成熟新佛衣样式,成为研究中原北方佛衣样式传承及变化的重要信息。

一、北凉石塔七佛一弥勒佛衣形式的演变

东晋及南北朝早期,汉译《四分律》《十诵律》《摩诃僧抵律》及《弥沙塞部和醯五分律》佛教四部佛装律典开始陆续传译汉地。《尚书故实》记载:“佛像本胡夷村陋,人不生敬,今之藻绘雕刻,自戴顒始也。”佛教艺术自戴进、戴顒父子二人倡导进入初期变革阶段。直到西秦420年炳灵寺169 窟佛像最早出现了“右肩半披式”①佛衣。公元431年西秦灭亡,北方佛教中心向西移至北凉政治中心姑臧(今武威)地区。北凉时期沮渠氏极为崇佛,开始有国家出资建造大规模的石窟寺,佛教由民间文化发展为国家宗教。北凉时期佛教末法思潮出现,未来佛的弥勒信仰极为兴盛,出现了大量七佛一弥勒的石塔造像。

北凉石塔七佛一弥勒的造像来源于犍陀罗艺术,尤其是在继承坐姿七佛一弥勒的影响,同时又出现一些不同于犍陀罗的特征[1]。沮渠蒙逊时期(421—428)纪年最早的马德惠塔(426年)开始,着“通肩式”佛衣的造像均为禅定相的坐佛, 着“右袒式”佛衣的造像均为说法相的坐佛,呈现为“通肩式”和“右袒式”相间排列。目前所知马德惠塔、□吉德塔、敦煌沙山塔、武威石塔“右袒式”佛衣为国内首次集中出现。高善穆塔(428年)七佛均着“通肩式”佛衣,中间阶段“右袒式 ”消失。

“通肩式”和“右袒式”是古印度仅有的佛衣样式,主要仿照当时比丘的穿着方式,一般下身着裙,最外面通常为三重佛衣。通肩和右袒的披着方式在古印度的律典中有明确的规定,“通肩式”的佛衣披着方式外衣须覆盖两肩不得外露肌肤。“通肩式”多用于诵经、禅坐或出入市井之地时披着,以示佛衣福田之相。“右袒式”和“通肩式”的披着形式律典中规定右衣角均须搭与左肩。

至沮渠牧犍时期(433—439),“通肩式”仍广泛流行,白双且塔(434年)的七佛造像中出现“垂领式”佛衣样式,为“通肩式” 和 “垂领式”佛衣组合。“通肩式”袈裟呈U形领口,“垂领式”袈裟呈V形领口。索阿后塔(435年)出现“右肩半披式”和“垂领式”组合。“右肩半披式”和“垂领式”佛衣均不见佛典,这两式的佛衣实则是犍陀罗通肩佛衣的一种变体。“垂领式”为国内首次出现的样式,受到了东晋服式的影响,可能创自沮渠牧犍初年。程段儿塔(436年)和岷州庙塔佛像为“通肩式”和“垂领式”组合。沮渠牧犍时期“右袒式”不见而“垂领式”和“右肩半披式”开始出现在石塔的七佛衣着中。安周时期新疆出土的宋庆塔、吐鲁番小塔为“通肩式”“右肩半披式”和“垂领式”三式佛衣并存的状态。下面参考殷光明对北凉石塔大致分期顺序②将七佛一弥勒的造像佛衣的样式整理如下:

时期佛衣披着形式衣着特征衣纹样式律典规制沮渠蒙逊时期(421-433)通肩式:A型通肩右皱式(马德惠塔426年、□吉德塔426年、武威石塔、敦煌沙山塔)圆形衣领,右衣角绕颈搭于左肩,佛衣与躯体结合紧凑,下身着裙。沙山石塔和马德惠塔佛衣两衣袖相连,衣襟覆盖双手向内翻转自然下垂双腿中间,马德惠塔覆盖左肩的右衣襟末端被强化衣褶为阴刻线多集中于胸前右侧符合律典规制为犍陀罗佛衣特征通肩式:B型垂中的弧线衣纹(高善穆塔428年、田弘石塔429年)圆形衣领,右衣角绕颈搭于左肩,下身着裙衣褶为交错阴刻线,规则垂中符合律典规制右袒式佛衣(□吉德塔426年、马德惠塔426年、敦煌沙山塔、武威石塔)袒露右肩,右衣角绕右腋而搭于左肩,下身着裙,结跏趺坐露出双脚。沙山石塔内着僧祇支,马德惠塔覆盖左肩的右衣襟末端被强化衣纹阴刻线密集贴身聚向左肩方向符合律典规制为秣菟罗佛衣特征沮渠牧健时期(433-439)通肩式佛衣:C型U形纹袈裟(白双且塔434年、程段儿塔436年、岷州庙塔、酒泉残塔、王具坚塔)圆形衣领,右衣角绕颈搭于左肩,佛衣厚重,下身着裙。白双且石塔通肩衣两衣袖相连,覆盖双手阴刻线条柔美整齐对称的U型纹符合律典规制为笈多秣菟罗佛衣特征右肩半披式(索阿后塔435年、程段儿塔436年)佛衣右领襟环包右肩至肘部向内环绕腹部搭于左肩后背,内着僧祇支下身着裙衣纹阴刻线聚向左肩方向出现佛衣覆盖右肩及肘部不符合律典规制垂领式第一阶段(白双且塔434年)双领下垂,小V形领口,佛衣上缘包裹右臂,右衣角向内翻转后覆盖双手,内着僧祗支下身着裙阴刻斜线,刻划较浅衣领较小衣领下垂,右衣襟未搭左肩不符合律典规制垂领式第二阶段(索阿后塔435年、程段儿塔436年、酒泉残塔、岷州庙塔、王具坚塔)双领下垂,明显V形领口,佛衣上缘包裹右臂,右衣角向内翻转后覆盖双手,内着僧祗支下身着裙阴刻规则的平行斜线,V形领口衣领下垂,右衣襟未搭左肩不符合律典规制安周时期(442-460)通肩式佛衣:C型U形纹袈裟(宋庆塔、吐鲁番小塔)圆形衣领,右衣角绕颈搭于左肩,佛衣薄衣贴体,下身着裙阴刻线条柔美整齐对称的U型纹符合律典规制为笈多秣菟罗佛衣特征右肩半披式(宋庆塔、吐鲁番小塔)佛衣右领襟环包右肩至肘部向内环绕腹部搭于左肩后背,内着僧祇支下身着裙衣纹阴刻线聚向左肩方向佛衣覆盖右肩及肘部不符合律典规制垂领式第三阶段(宋庆塔、吐鲁番小塔)双领下垂,V形领口变为更宽,变为竖式。佛衣上缘包裹右臂,右衣角向内翻转后覆盖双手,下身着裙内着僧祗支阴刻规则的平行斜线,V形领口近于平行下垂衣领下垂,右衣襟未搭左肩不符合律典规制

二、佛衣样式溯源

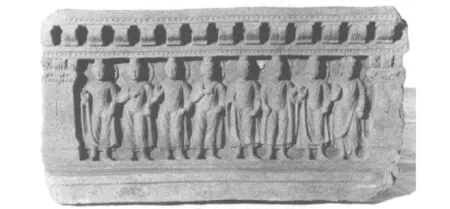

七佛一弥勒的造像组合起源于犍陀罗地区,日本学者栗田功所著《犍陀罗艺术》中列举了多例七佛一菩萨的立像。白沙瓦博物馆所藏约二至三世纪的《七佛一弥勒造像》 (其中一佛缺, 一佛残),六佛与一弥勒并排站立右手均施无畏印,其六佛佛衣为“通肩式”与“右袒式”相间排列,通肩式为圆形衣领。马德惠塔的七佛一弥勒的造像基本上延续白沙瓦博物馆藏浮雕“通肩式”与“右袒式”相间排列的方式。

秣菟罗博物馆藏的一尊“过去佛与弥勒”的造像(图1),均着通肩右皱式佛衣覆盖双足,施无畏印的佛陀与禅定相的佛陀相间排列。这种相间排列不同形制的表现手法,明显受到犍陀罗的影响产生的,似乎是为了分别表现过去七佛与弥勒菩萨,便于区分目的。

图1 过去佛与弥勒 秣菟罗 勒克瑙国家博物馆藏

另一件日本私人收藏“大神变与七佛及弥勒菩萨”造像,其浮雕板下部刻有一组七佛一弥勒造像,左右两端各塑有一供养人。七佛一弥勒组像自右至左,左一为弥勒菩萨,七佛均披A型通肩式袈裟,圆形衣领。其中左三、左五两身佛像披通肩佛衣,右臂和右手藏于袈裟内完全被包裹呈上举状态,似要从袈裟上缘伸出。

白沙瓦博物馆藏一件“七佛一弥勒”的造像(图2),七佛均着A型“通肩式”佛衣,造像中左二和左四领口呈现V字形,佛的肩膀及右臂被佛衣环绕包裹,衣角搭于左肩,右手由胸前宽松的袈裟上缘处伸出。其他五佛为圆形衣领。

图2 七佛一弥勒 犍陀罗 白沙瓦博物馆藏

拉合尔博物馆藏《帝释窟说法图》下排有七佛与一交脚弥勒造像(二佛缺),五身坐佛着“通肩式”与“右袒式”佛衣间接而坐。右二、右四通肩佛衣者呈衣袖覆手式禅定印。右一坐佛通肩佛衣领口作 V 字形,佛之右臂被佛衣环绕包裹,袒露右胸与锁骨,右手从袈裟上缘伸出,衣角搭于左肩。

白沙瓦博物馆“七佛一弥勒”左二、左四立佛与《帝释窟说法图》中右一坐佛右手均由佛衣上缘处伸出。此种佛衣披着方式是一种通肩衣的变异形式,在印度的佛典中也多有描述,佛衣边缘在颈部两侧下垂,形如垂领露出胸前僧祇支。这种佛衣的着衣形态与拉合尔博物馆所藏“索福克勒斯型”佛陀极为相似[2]。福切尔认为这两种衣服的披着方式存在近亲的关系,称其为“希腊式的披着方式”[3]。希腊式长袍的披着方式常见于犍陀罗及阿富汗地区的佛像之中,并根据右手姿势的不同产生其他变体。此样式沿丝绸之路由中亚传到了凉州, 白双且石塔V字形领口“垂领式”佛衣的形态与这种披着方式存在较多的相似之处。笔者在2019年中国国家博物馆“平民情怀——平山郁夫丝路文物展”中发现的一件公元2—3世纪犍陀罗“释迦涅槃”浮雕(图3),释迦的床前有两尊禅定弟子像,其中一尊应当为佛陀最后度化的弟子须跋陀罗。右侧形象着通肩佛衣结禅定印,左侧形象结跏趺坐,佛衣为希腊式长袍的披着方式,近似禅定印③。其领口形成明显双领下垂V字形,与白双且塔出现的“领垂式”佛衣相似度极高。

图3 释迦涅槃 犍陀罗 平山郁夫美术馆藏

北凉石塔的“右肩半披式”佛衣应由河州地区引进。犍陀罗地区虽未出现“右肩半披式”佛衣的样式,但是在1-2世纪在一些非佛像人物中曾出现袈裟上缘半遮右肩的特征。如斯瓦特博物馆藏1-2世纪《摩耶夫人释梦图》④浮雕局部出现袈裟上缘半遮右肩。仅仅只是轻微的表现并未形成发展的空间,因为这样的着衣方式在古印度有违规制。李静杰认为“右肩半披式”佛衣的最早的源头亦为袒右胸希腊长袍式披着方式[4]。北凉石塔“右肩半披式”佛衣与哈达佛寺出土袒右胸坐像特征相似。哈达佛寺遗址出土若干此类型灰泥雕塑作品(图4),佛衣包裹右肩及肘部,右衣襟搭于左肩,袒露右胸内着僧祇支,右手从佛衣的上缘伸出。这样的着衣方式在用于禅定相时形成为典型的“右肩半披式”佛衣。如新疆库车库木吐喇沟口区第 20 窟泥塑坐佛像,袈裟覆盖右肩及肘部,双手呈禅定相,U型衣领坦露右胸及右前臂,右衣襟搭于左前臂。河西石窟最早“右肩半披式”佛衣实例为炳灵寺第 169 窟第6龛西秦泥塑佛像。可见“右肩半披式”佛衣从中亚、新疆、到河西清晰的传播路线。

图4 佛陀立像 哈达佛寺 吉美博物馆

三、北凉石塔七佛一弥勒佛衣典型特征

(一)“通肩式”佛衣

十四座北凉石塔中除索阿后塔外均有“通肩式”佛衣。通肩式佛衣贯穿整个北凉石塔造像,是北凉石塔主要佛衣样式。北凉石塔根据服饰衣纹的不同,可以分成三型。A型:通肩右皱式;B型:垂中对称的圆弧线衣纹;C型:U形衣纹。沮渠蒙逊时期通肩右皱式和垂中对称的弧线衣纹并存,沮渠牧健时期和安周时期以U形纹为主。

1.通肩右皱式

□吉德塔、沙山塔、武威石塔、马德惠塔均见A型“通肩式”佛衣,佛衣由左肩斜裹向右方形成圆形衣领,右衣角搭于左肩。衣褶多集中于胸前右侧,两臂衣褶作松散的平行曲线垂于胸前,佛衣厚重而宽松并未紧裹身体,为广袖大衣。衣纹整体较简洁,为北凉石塔的初创阶段造像。通肩右皱式佛衣是犍陀罗雕刻出现最多的佛衣样式。国内最早的实例为美国哈佛大学福格艺术馆藏一尊3世纪末金铜佛(传河北石家庄出土),为典型的犍陀罗风格影响的早期造像。通肩右皱式佛衣仅西域、河西走廊与中原的交通线上留下若干实例,在中原北方未得到充分的发展,五世纪后流行对称的U型衣纹。

2.垂中和U型衣纹

高善穆塔与田弘石塔通肩佛衣为B型垂中弧线衣纹,阴刻线从左右两肩刻出于胸前交错形成混合阶梯,近似于U型纹。沮渠牧健时期的通肩佛衣均以C型对称U形纹为主。如王具坚石塔的U型纹阴刻线均匀分布于胸前,线条柔美整齐有规律感,呈现一种端庄沉静的美感。这种U形衣纹为典型的印度笈多时期的造像特征。国内早期的佛教造像多呈现U形衣纹,最早实例见于四川彭山东汉崖墓出土陶器座佛像,佛像可见清晰的U形衣纹。东吴时期长江中下游的青瓷佛像亦广泛流行U型纹通肩佛衣。长江流域流行的U型衣纹与迦腻色伽舍利容器上坐佛有密切的关系,这样的佛衣样式伴随贵霜王朝对佛教的推广而来到中国。U型纹通肩佛衣到建武四年(338)金铜佛像成熟而形成规范。北凉石塔出现的U型衣纹侧重于U型线条的表现,未对身体的结构给予重视,呈现出内地造像的影响。

3.被强化的右衣襟

马德惠石塔通肩佛衣均呈现左肩膀衣襟末端硕大的特征,很明显是刻意被强化的结果。这样的衣着特征不见于犍陀罗与秣菟罗的造像,最初见于阗热瓦克佛寺遗址。遗址的南墙外壁塑有若干早期巨大的浮雕造像,宽大的右衣襟搭于左肩垂于左臂之后。河西地区这样的右衣襟表现方式最早见于炳灵寺169窟造像,带有浓郁的西域造像风格。十四座北凉石塔中仅见于马德惠石塔造像中,后又见于北凉金塔寺石窟的造像。这样衣着的特征与于阗热瓦克寺庙有直接的关系[5]。

(二)“右袒式”佛衣

敦煌□吉德塔(421-428)、酒泉马德惠塔以及沙山石塔、武威石塔,均出现“右袒式”佛衣(图5)。右袒佛像右手均施无畏印,袒露右肩,内着僧祗支。佛衣于左肩绕后背至右腋下包裹胸部后右衣襟搭于左肩后背。如马德惠塔“右袒式”佛衣衣纹密集贴身聚向左肩方向,虽为石质造像但是衣褶模仿贴泥条的手法,表现为规则的阴刻斜线。

图5 马德惠石塔拓片

北凉石塔“右袒式”佛衣应由新疆传入,4-7世纪新疆龟兹石窟、托库孜萨拉依及图木休克的佛像中出现大量“右袒式”佛衣,为西域造像的典型特征。“右袒式”佛衣在中国早期的造像阶段明显受到了汉文化的抑制,因袒露右胸为汉文化的习俗所不容。《释氏要览》卷上引竺道祖《魏录》记载:“魏宫人见僧袒一肘,不以为善,乃作偏袒缝于僧祇支上,相从因名偏衫。”曹魏时期曾发生曹魏宫人将沙门僧祇支改做偏衫事件,将一块布附加僧祇支用以覆盖袒露的右肩。可见汉地民俗对“右袒式”佛衣的敌对态度。这些早期的石塔尚处于初创阶段,石塔的布局、雕刻着装和印相等均通过西域受到犍陀罗艺术的影响。“右袒式”佛衣在北凉石塔出现非常的短暂,428-434年之间以通肩佛衣为主。

汉土在南北朝之前未出现“右袒式”佛衣,除气候因素外可能袒露右胸与儒家传统观念相冲突,也与佛教输出方的因素有关。迦腻色伽统治结束后的贵霜王朝境内“右袒式”较为沉寂,通肩式成为贵霜王朝极力推崇的佛衣样式,这种现象一直持续至笈多王朝。因此汉地直至南北朝晚期,“右袒式”佛衣才广泛见于受海上丝绸之路影响较大的青州等地。

(三)“右肩半披式”和“垂领式”佛衣组合形式

索阿后石塔是北凉石塔中最独具一格的造像。七佛造像从右至左第一和第七坐佛着“右肩半披式”佛衣,中间五佛着“垂领式”佛衣(图6)。索阿后石塔是北凉石塔中唯一“右肩半披式”和“垂领式”佛衣组合造像。“右肩半披式”和“垂领式”佛衣均为犍陀罗希腊式披着方式的一种变体。这两式的披着方式并未遵循佛经律典对佛衣的规制,呈现出融合汉文化因素的特征。自东晋时期开始,外来的佛像样式开始为民俗所不容。据唐李綽《尚书故实》记载:“佛像本胡夷村陋,人不生敬。今之藻绘雕刻自戴颐始也。”外来佛教造像样式,开始与汉地文化不适应,无法让信众心生敬畏,东晋戴逵、戴颐二人开始对外来佛像的样式进行本土化改造。“右肩半披式”和“垂领式”佛衣就是东晋之后佛像本土化进程的具体表现。

图6 索阿后塔线描图

1.“右肩半披式”佛衣特征

北凉石塔的索阿后塔、程段儿塔、宋庆塔和吐鲁番小塔均出现“右肩半披式”佛衣[6]。“右肩半披式”佛衣从左肩覆盖后背绕至颈部,右衣襟环包整个右肩下垂至右臂肘部,向内环绕至腹部搭于左肩,袒露右胸。佛像内着僧祇支,下身着裙,双手呈禅定相。“右肩半披式”佛衣右衣襟搭于左肩,其印度性质未变,仅右肩部被佛衣遮盖,表现为局部汉化的特征。殷光明称此披着方式为“右袒偏衫式”,日本学者多称这种“右肩半披式”佛衣为“凉州式的右袒佛衣”[7]。日本学者的这种判断对中国的学术界影响很长时间。但是根据目前的考古材料来看这种判断现在来看是错误的。

目前所知“右肩半披式”佛衣实例中,新疆库车库木吐喇沟口区第20窟泥塑禅定坐佛最接近中亚的实例,其佛衣样式应当由哈达佛寺的袒右胸希腊长袍佛衣演变而来。新疆库车库木吐喇沟口区第20窟泥塑坐佛身体完整,佛衣环绕后背至颈部覆盖右肩及肘部,佛衣双领呈内外翻转的形态,双手呈禅定相,袒露右胸,内着僧祇支。炳灵寺第169窟第6龛北壁S6坐佛与此尊坐佛造型极为相似。炳灵寺第169窟坐佛右衣角半披右肩后均环绕右肘至右手腕之下敷盖于左前臂,呈现“象鼻”着衣样式[8]。新疆库车库木吐喇沟口区第20窟造像与炳灵寺第169窟第6龛数例造像,均对古印度的戒律规制予以突破。

索阿后石塔“右肩半披式”佛衣出现时间为435年,晚于炳灵寺第169窟出现时间。这一样式在凉州出现,与西秦灭亡佛教中心西移有关。金塔寺石窟东窟中心柱西面中层交脚弥勒佛左侧有一尊“半披式”禅定坐佛,其佛衣领、仅袒露右胸以及右衣襟搭于左肩,与哈达佛寺袒右胸希腊长袍式佛衣极为相似,可见两者存在明显的亲缘关系。“右肩半披式”佛衣呈现出从中亚、新疆至河西走廊清晰的传播路线。

2.“垂领式”佛衣的特征

索阿后塔“垂领式”佛衣右衣襟下垂至于右腹处,与下垂的左衣襟形成对称的V型领口露出僧祇支,佛像右臂与肘部完全被佛衣紧紧包裹。右衣角由外向内环绕呈禅定印的双手,衣角蓬松搭于左手腕之上。腰束长裙,双腿八字形自然外展。“垂领式”佛衣最大的特征为V型领口和右衣襟敷撘双手的特征。

北凉时期大乘佛教传入,凉州造像中常见十方佛形象。金塔寺石窟436年出现“垂领式”十方佛坐佛和文殊山千佛洞出现“垂领式”的十方立佛,均呈现为“索福克勒斯型”V型领口。国内学者宿白先生将程段儿塔上七佛一弥勒的佛衣称为“通肩与垂领相间排列”,较早提出“垂领”概念[9]。白双且石塔的“垂领式”佛衣,衣纹为阴刻斜线,刻划较浅衣领较小为V形。沮渠牧健时期“垂领式”佛衣均呈现明显的 V形,右衣襟由内向外翻转敷搭双手。安周时期两座新疆石塔“垂领式”佛衣的领口变的更宽,变为竖式近于平行下垂。新疆高昌地区吐峪沟第44窟千佛“垂领式”佛衣继承平行下垂特征,露出禅定印的双手,两衣襟自然垂于腿部中间。这种的粉本在云冈石窟第一、二期与唐代莫高窟千佛造像中广泛使用。

“右肩半披式”和“垂领式”佛衣实际上属于同一类型,均由犍陀罗希腊式披着方式变化而来。佛衣领口呈V形时,佛衣双领下垂覆盖身体右侧,居中呈对称状态,佛衣为“垂领式”,如遮蔽身体右侧愈少则接近于“右肩半披式”。费泳认为领口居中对称的形态是认定“垂领式”佛衣的关键特征[10]。

“垂领式”佛衣除了受到外来形式的影响外,还可能参照了东晋南朝士大夫的服饰。据《晋书·五行志》载:“晋末皆冠小而衣裳博大,风流相效,舆台成俗”,这种博大的衣裳实即南方士大夫通用的巾裹衫子便服。1960年在南京西善桥南朝大墓出土的“竹林七贤与荣启期”(图7)砖刻中的人物即着此服。这种南方士大夫通用的便服,衣无袖端敞口,双领下垂形成V型或平行领口,腰部束带,束带上有竖起的圆形带结。在刘熙《释名》中被称为衫子。汉末东晋时期,僧侣与士大夫之间交流相当频繁,形成了“僧侣士大夫”阶层。当时佛教为得到深厚的民众基础更广泛的认可,在东晋士大夫的服式基础上选择性地进行了简化处理。“垂领式”佛衣改变了印度佛衣右衣角须搭于左肩的披着性质,而改覆搭双手。双领下垂这样的变化融合了魏晋玄学的审美观念,创造出具有带有汉式特征的“垂领式”佛衣。

图7 南京西善桥竹林七贤与荣启期 刻画砖之嵇康造像

“垂领式”佛衣在开始仅限于七佛有关的题材,至北朝时期广见于中原北方石窟寺及新疆石窟千佛题材的造像。千佛出自西晋昙摩罗刹译《贤劫三昧经》,指三世十方诸佛是过去七佛信仰的延伸。V型领口的佛像在犍陀罗所代表的身份尚不清楚,金塔寺的V型领口的佛像仅为十方佛出现。十方佛是大乘佛佛教的思想体现,代表着十方世界的佛,与千佛的意义相同,均表示过去、现在、未来组成的竖三世佛。七佛一弥勒表现的也是三世思想。七佛的省略即是三佛。三世与十方诸佛共同构成千佛体系。“垂领式”佛衣广泛用于千佛,与北朝时期流行三世佛思潮有密切关联。

“垂领式”佛衣延续时间较短,唐以后销声匿迹。后世“垂领式”佛衣造像均呈禅定相、结跏趺坐,这一规定可能就是从北凉石塔开始形成的,其成因有待进一步认识。“垂领式”佛衣亦曾影响到朝鲜半岛和日本的佛教造像。

四、结语

在中国早期佛教造像中,佛像均着“通肩式”佛衣,未出现“右袒式”。直到西秦420年炳灵寺169 窟佛像出现了“右肩半披式”佛衣,而不是直接引用古印度的“右袒式”。这样的选择意味着国人在吸收佛教文化之初,试图将与汉文化不符的佛衣形式限制在外。说明自佛教文化东进以来就是有选择引进。东晋及南北朝早期,西域来内地传教的高僧翻译出佛衣四部律典。北凉石塔七佛一弥勒造像对佛教造像继承的同时,开始以律典为参照,试图与汉文化进行融合。从北凉石塔三个阶段的佛衣披着样式来看,北凉石塔七佛一弥勒的造像在沮渠蒙逊时期(421-433)佛像袈裟以“通肩式”为主,同时出现了“右袒式”。通肩佛衣以A型右皱式佛衣为主,整体呈现贵霜时期犍陀罗、秣菟罗的样式特点。426-428年七佛均披通肩式佛衣,U型衣纹表现出笈多时期通肩佛衣的影响。到了沮渠牧健时期(433-439)出现了明显与规制不符的“右肩半披式”和“垂领式”佛衣,并对后世的石窟造像产生了极大的影响。安周时期“垂领式”佛衣V型领口呈现出近乎平行下垂的衣领,这样的特点在新疆地区继承并广泛流行。

佛教造像在印度的起源学术界一直都存在争论,可见佛陀造像产生本身就是多元文化并存与融合的结果。佛教在传播的过程当中,更是不断地吸收融合当地的文化元素以适应当地信徒的习俗。北凉石塔佛衣先后呈现出希腊式长袍、印度传统着衣方式、阿富汗哈达泥塑、西域石窟、中国中原文化多重文化融合的面貌。这种多文化因素的融合主要有三个方面的影响:一为汉译律典规制的传入、二为印度原有造像样式、三为本土文化的影响。三个因素在北凉石塔的造像中此消彼长。汉译而来的律典规制在整个造像当中明显为核心的作用,“右袒式”的出现应当直接由新疆引入,“右肩半披式”和“垂领式”变革的佛衣样式融入了更多汉文化的因素,仍为古印度为基础的披着方式的变化,佛像着衣的基本规定并未破坏[11]。可见北凉时期佛教与中亚西域交流频繁,融汇了更多的印度因素和汉文化。汉土在面对外来的佛教造像既显示出空前的包容性,又显现出较强的排他性。佛教美术在传播的过程当中吸收并消化众多文化的元素。在向内地继续传播的过程当中,佛教依附传统文化而进行传播。进而创造出符合中国传统理念和佛经律典结合新式佛衣,这也是东晋以来佛教改革与印度文化碰撞的结果。

【注释】

① 炳灵寺169窟内出现两种类型的“右肩半披式”佛衣,A型佛衣右衣襟搭于佛像肩部,刚好盖住肩头,是“右袒式”佛衣的变体;B型佛衣右衣襟搭于佛像肩部,包裹右手臂及肘部,如169窟第6龛禅定坐佛。B型“右肩半披式”佛衣与北凉石塔“右肩半披式”属于同一类型。

② 殷光明最早将武威石塔定于沮渠牧健时期,武威石塔在十四座北凉石塔中较为特殊,其尺寸相对较大塔肩造像上下共三层,七佛一弥勒的弥勒姿势来看,上层:跏趺坐弥勒佛,中层:交脚弥勒,下层:半跏弥勒造像。弥勒未形成为固定形式,而沮渠牧健时期的其他造像来看均呈现固定的排列与姿势。从服装的样式来看,七佛披通肩佛衣和右袒式佛衣,第二层从左至右第二、三身坐佛着通肩右皱式佛衣,应当属于沮渠蒙逊时期(421-433年)的早期造像。见殷光明:《北凉石塔分期试论》《敦煌研究》1997年第三期。

③ 释迦床前左侧结跏趺坐弟子披着希腊式长袍,右手半握于上缘处伸出成水平状,左手握衣角自然下垂。北凉石塔与此造像的区别仅手势上略有不同,佛衣的特征V型的领口相似度极高。

④ 此图见费泳,《中国佛教艺术中佛衣样式研究》,中华书局,2011年第205页图5-1。