垂直木支撑技术在地震建筑坍塌救援中的应用

唐虎潇 马江涛

0 引言

我国是世界上地震灾害最严重的国家之一,地震活动造成大量房屋倒塌、人员伤亡和巨大财产损失。救援人员是地震灾害中抢救被困人员、保护人民生命财产安全的主力军,对消防救援人员的地震专业救援技能提出了较高的要求[1-2]。在搜索、破拆、顶升、支撑、移除等地震救援技术中,支撑技术对救援人员的专业要求较高,当前所使用的液压或气动撑杆套件,受器材本身影响,携行困难,支撑作业面有限,大面积复杂坍塌建筑作业区域的支撑任务难以完成[3-4]。木支撑技术可以根据受损建筑实际情况较好提供救援现场更为合理支撑类型的解决方案。本文对垂直木支撑系统的应用场景、材料清单、制作程序、技术要点等进行分析研究总结,力求将垂直木支撑系统的应用程序化、标准化,为确保救援现场安全救援提供解决方案。

1 垂直木支撑技术分析

在救援现场,支撑技术是一项技术性较强的工作,救援人员需要熟悉建筑结构倒塌风险和所需支撑构件提供的承重,并设计出合理的支撑结构体系。因此,救援人员需要掌握了解木支撑系统的设计要素、应用条件、系统特点、系统强度等。木支撑系统可划分为垂直木支撑、水平木支撑、门窗木支撑、斜木支撑,本文重点探讨垂直木支撑系统的运用。

文中出现的部分数据参考美国国土安全部(DHS)、科学和技术局、基础设施保护和灾害管理司对木支撑技术研究。

1.1 垂直木支撑系统应用条件

垂直木支撑系统的使用主要是对坍塌建筑不稳定的垂直构件进行支撑加固,为救援人员提供安全的救援通道和作业空间,同时也保护被困人员避免二次伤害。垂直木支撑系统主要用于对严重破损或局部破损的楼板、松散混凝土构件、有裂缝或破裂的预制板、有裂缝的横梁等构件进行垂直方向支撑加固,保障救援人员的作业通道安全。

1.2 垂直木支撑系统设计要素

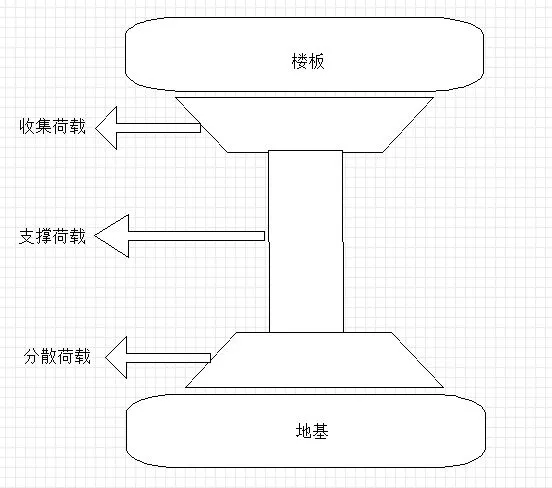

垂直木支撑系统通过漏斗原理进行收集、传递和分散压力,如图1。垂直木支撑系统通过顶板承载破损结构的荷载,立柱支撑荷载,底板分散荷载[5]。因此在设计垂直木支撑系统(以下简称系统)时应考虑:系统的承载力应大于需承载的荷载;需通过顶板和底板与楼板和地基接触,便于监测木材过压受损情况;系统各连接处的护板应尽可能小且连接牢固;系统在承载荷载的同时应保证稳定性;系统既需与建筑构件紧密接触又不能对原有构件产生任何附加波动;支撑系统的地基应该满足承载荷载要求。

图1 漏斗原理

1.3 垂直木支撑系统特点

结合垂直木支撑系统的设计要素和实际支撑需要,垂直木支撑系统有以下特点:通过顶板与楼板、横梁、地板等接触收集其荷载;支撑荷载通过一根或多根立柱来实现,立柱是可灵活调节的;底板用来分散荷载并与地基紧密接触;系统需要横向支撑以防止系统倾斜、变形,美国国土安全部(DHS)科学和技术局在木结构支撑技术研究中提出:水平荷载能力至少应为垂直荷载能力的2%,如果在有余震的情况下应达到10%;系统具有过压警告,通过木材裂纹变化、接触面压碎、发出异响等预警[6-7]。

1.4 垂直木支撑系统强度

影响垂直木支撑系统的强度因数有:顶板和底板木材的抗挤压强度,一般使用木料截面尺寸为10cm*10cm 或15cm*15cm 的方木;立柱的抗压能力和立柱支撑高度,一般使用与底板和顶板同尺寸的方木,支撑高度取决于所支撑建筑物,支撑完整水泥板时,立柱的重心一般不超过1.2m(DHS 提出);底板所在地板(地面)的承载强度[6-7]。

2 垂直木支撑技术在地震建筑坍塌事故救援中的应用

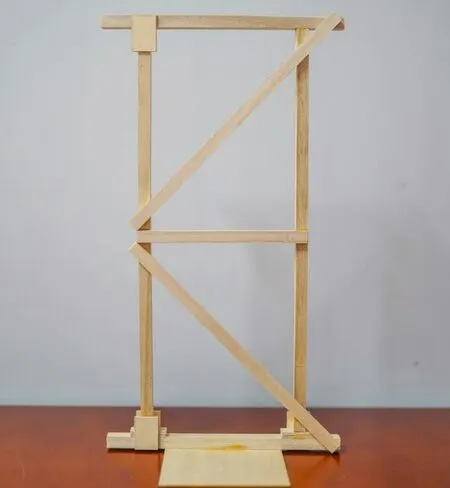

图2 单立柱支撑

救援人员在地震建筑坍塌现场需要从复杂的环境中确定三个方面的信息:潜在的人员生存空间、潜在空间的结构安全风险、潜在空间结构安全风险化解措施。针对坍塌建筑应该进行风险管理,首先对建筑进行评估,通过“六面”法[6-7],即查看建筑的四面外墙、地基、屋顶或吊顶,重点了解建筑使用性质、建筑结构类型、裂缝开口情况、墙体倾斜情况、梁柱和承重墙等承重构件受损情况、墙体连接部位受损情况、使用年限等,评估建筑结构受损程度并确定潜在人员幸存位置;其次应该进行风险识别,针对建筑类型、结构、受损程度和潜在人员幸存位置,确定坍塌建筑存在的风险类型和救援过程中需承担的风险大小;最后对救援过程中需承担的风险进行评估并确定化解风险的措施。垂直木支撑系统可运用于坍塌建筑中垂直方向的支撑加固,为垂直方向破拆、保障救援空间安全提供化解结构风险的解决措施。

2.1 木结构单立柱支撑技术的应用

木结构单立柱支撑,如图2,Ⅰ类支撑,可提前预制。

2.1.1应用场景

可用于任何需临时支撑的建筑坍塌现场。主要用于救援现场的临时支撑,在受损严重的建筑内部搭建其他完整支撑系统前使用,对开展现场完整支撑作业的救援人员进行安全防护。

2.1.2材料清单

立柱*1,底板*1,顶板*1,楔子(450mm)*1 对,全护板(30cm*30cm)*2,半护板(30cm*15cm)*1,钉子(65mm)若干。

2.1.3制作程序

确定支撑位置,测量支撑高度,并清理支撑面杂物;制作底板和顶板,选用10cm*10cm 方木,长度90cm;制作立柱,选用10cm*10cm 方木,立柱高度通过支撑高度减去底板、顶板、楔子厚度后确定;制作楔子、半护板、全护板,楔子选用10cm*10cm 方木,长度45cm,护板选用1.9mm 薄板,全护板尺寸30cm*30cm,半护板尺寸30cm*15cm;预固定连接顶板和立柱,用全护板在立柱和顶板双侧固定并确保二者垂直,护板在顶板处用8 钉法固定,在立柱处用5 钉法固定;选定支撑位置,将顶板和立柱放置在居中位置,放置底板、楔子,确保支撑系统垂直;双侧同时敲击楔子,将立柱与底板固定紧;固定立柱与底板,用半护板在立柱与底板外侧固定并确保二者垂直,半护板在立柱和底板上都采用4 钉法固定;固定底板和顶板,现场情况允许,可将底板在地基上固定、顶板在楼板上固定。

2.1.4技术要点

整个支撑高度不超过335cm,立柱高度不超过305cm;支撑受力应居中于立柱,防止系统倾斜变形;底板、顶板、立柱尺寸应相同;设计荷载为1814kg;时刻监测立柱形变,底板和顶板受力处挤压裂纹、楔子位移等预警信号;遇到余震或每12h 后应重新检查系统的稳定性[6-10]。

2.2 木结构双立柱支撑技术的应用

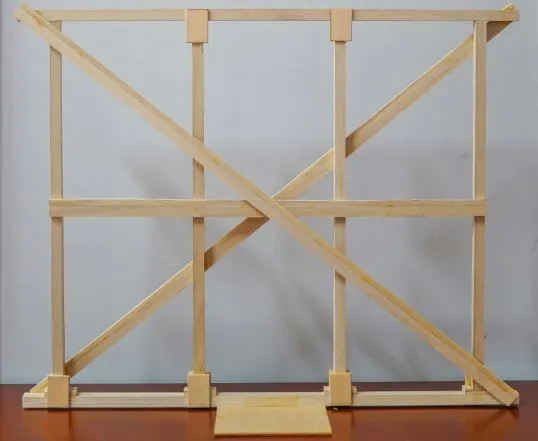

木结构双立柱支撑拉杆型,如图3,Ⅱ类支撑,可提前预制。

2.2.1应用场景

主要用于建筑受损程度一般,需快速保障现场作业空间安全的建筑坍塌现场。用于对受损面积较小楼板、横梁等的支撑,为救援人员开展破拆和人员营救提供空间安全保障。如现场需支撑较大面积可多个联用,也可后期根据现场需要转换成三维立体支撑。

2.2.2材料清单

立柱*2,底板*1,顶板*1,楔子(300mm)*2 对,半护板(30cm*15cm)*4,水平支撑(5cm*10cm),对角支撑(5cm*10cm),钉子(65mm、90mm)若干。

2.2.3制作程序

确定支撑位置,测量支撑高度,并移除影响支撑的碎渣;制作底板和顶板,选用10cm*10cm 方木,底板和顶板长度相同,顶板两端距立柱需预留30cm间隔;制作立柱,选用10cm*10cm 方木,立柱高度通过支撑高度减去底板、顶板、楔子厚度后确定;制作楔子、半护板,楔子选用5cm*10cm 方木,长度30cm,护板选用1.9mm 薄板,半护板尺寸30cm*15cm;预固定连接顶板和立柱,用半护板单侧固定一根立柱和顶板并确保立柱和顶板垂直,调整另一根立柱位置,确保立柱和立柱保持平行、立柱和顶板垂直,水平支撑在立柱中间位置用3钉法固定两根立柱,对角支撑固定立柱和顶板,采用3 钉法固定;选定支撑位置,将顶板和立柱放置在居中位置,放置底板、楔子,确保支撑系统垂直;确定好立柱垂直,系统稳定后双侧同时敲击楔子,将立柱与底板固定紧;固定立柱与底板,对角支撑固定立柱和底板,三个半护板固定立柱与底板并确保二者垂直,半护板在立柱和底板上都采用4 钉法固定,对角支撑采用三钉法固定;固定底板和顶板,现场情况允许,可将底板在地基上固定、顶板在楼板上固定。

2.2.4技术要点

整个支撑高度不超过366cm,立柱高度不超过337cm; 底板、顶板、立柱尺寸应相同;两立柱间距最大为120cm,空间有限时可调整为90cm;支撑高度不超过180cm 时,不需要水平支撑,对角支撑*1,超过180cm 时,水平支撑*1,对角支撑*2;对角支撑最大长度225cm;护板使用65mm 钉子,水平支撑和对角支撑使用90mm 钉子;设计荷载:高度240cm 为7256kg, 高 度300cm 为4535kg,高度366cm 为3174kg;时刻监测立柱形变,底板和顶板受力处挤压裂纹、楔子位移等预警信号;遇到余震或每12h 后应重新检查系统的稳定性[6-10]。

2.3 木结构多立柱支撑技术的应用

木结构多立柱支撑,如图4,Ⅱ类支撑,不可提前预制。

图3 双立柱支撑拉杆型

图4 多立柱支撑

2.3.1应用场景

主要用于建筑受损程度严重,需支撑区域跨度大,救援承担风险高的建筑坍塌现场。用于对受损面积较大楼板、横梁等的支撑,为救援人员开展破拆和人员营救提供空间安全保障。需在危险区域就地制作,可先快速安装单立柱或双立柱支撑降低现场坍塌风险。

2.3.2材料清单

立柱*n,底板*1,顶板*1,楔子(300mm)*n,半护板(30cm*15cm)*3n-4,水 平 支 撑(2.5cm*15cm), 对 角 支 撑(5cm*15cm)*2,钉子(65mm、90mm)若干。

2.3.3制作程序

确定支撑位置,至少从三处测量支撑高度,并移除影响支撑的碎渣;可先制作单立柱或双立柱支撑对现场进行保护,降低现场制作时的坍塌风险;将底板和顶板制作成合适长度,选用10cm*10cm 方木,并将底板水平放置地面;根据测量高度制作立柱,将顶板放在需支撑位置,保持与底板在同一平面上,通过立柱将其暂时支撑,每个立柱下放置一对楔子;调整立柱间距,顶板两端与最近立柱需间隔30cm,立柱与立柱间隔120cm,若底板或顶板与承载面接触不紧密,可通过垫片来调整;固定立柱与顶板,如果支撑高度超过240cm,在立柱中间固定水平支撑,采用5 钉法,确保立柱与底板、顶板垂直且相互平行,拧紧楔子,固定对角支撑,对角支撑应该横跨每个立柱连接到顶板和底板,采用5 钉法;固定立柱与底板,在立柱与底板每一侧通过半护板4 钉法固定,有对角支撑则单侧;将半护板固定到顶板与立柱,单侧4 钉法固定,有对角支撑则不需半护板固定;固定底板和顶板,现场情况允许,可将底板在地基上固定、顶板在楼板上固定。

2.3.4技术要点

整个支撑高度不超过366cm,立柱高度不超过337cm; 底板、顶板、立柱尺寸应相同,如果支撑严重破坏的水泥板,顶板尺寸可大一些;两立柱间距为120cm;支撑高度不超过240cm 时,不需要水平支撑;对角支撑最大长度225cm,若长度过长,可使用几组对角支撑;护板使用65mm 钉子,水平支撑和对角支撑使用90mm 钉子;设计荷载:高度240cm为3628kg*n,高 度300cm 为2268kg*n,高度366cm 为1587kg*n;时刻监测立柱形变,底板和顶板受力处挤压裂纹、楔子位移等预警信号;遇到余震或每12h 后应重新检查系统的稳定性[6-10]。

2.4 木结构三维立体支撑技术的应用

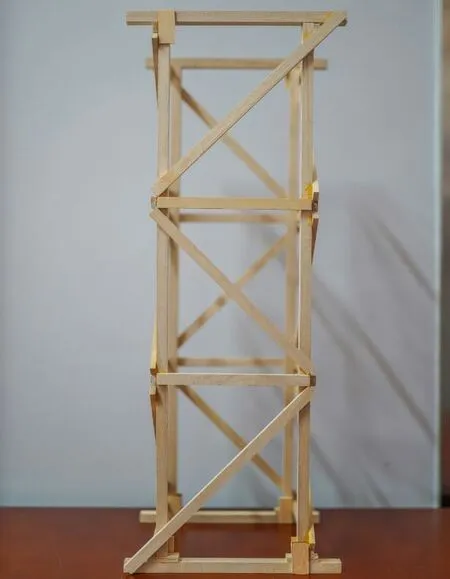

木结构三维立体支撑拉杆型,如图5,Ⅲ类支撑,结构类似两个双立柱支撑的组合,能够承载较大荷载的四立柱立体系统,可提前预制。

图5 三维立体支撑拉杆型

2.4.1应用场景

主要用于建筑严重破坏区域,建筑结构不稳定,救援承担风险较高的建筑坍塌现场。用于对楼板、横梁等的支撑,为垂直向上破拆提供作业平台,为救援人员开展破拆和人员营救提供空间安全保障。可先快速安装双立柱支撑降低现场坍塌风险,再由两组双立柱支撑组合而成。

2.4.2材料清单

立柱*4,底板*2,顶板*2,楔子(300mm)*4,半护板(30cm*15cm)*8,水平支撑(5cm*15m),对角支撑(5cm*15m),钉子(65mm、90mm)若干。

2.4.3制作程序

确定支撑位置,测量支撑高度,确定立柱高度,并移除影响支撑的碎渣;可先制作单立柱或双立柱支撑对现场进行保护,降低现场安装时的坍塌风险;将底板和顶板制作成合适长度,选用10cm*10cm 方木,底板和顶板两端距最近立柱30cm;根据测量高度制作立柱,用斜钉将立柱固定在顶板上,测量对角线长度,确保两根立柱与顶板垂直且相互平行;固定立柱与顶板,用半护板固定其中一根立柱,采用4 钉法,若高度需要,在立柱中间位置固定水平支撑,采用3钉法,测量上对角线长度,制作对角支撑并固定在立柱和顶板上,采用3 钉法,若有需要,测量并安装中间对角支撑;以第一个预制部分为模板,制作第二部分;将两个底板放置在支撑合适位置,将两个预制部分放置在底板上部,立柱下放楔子,调整立柱间距,保证立柱与底板垂直,两部分平行,拧紧楔子;用水平支撑从侧面固定两部分,采用4 钉法,从下至上的顺序固定;测量所有侧面对角线,制作对角线,按照“K”形固定到立柱上,采用3 钉法;测量并固定立柱与底板处对角支撑,确保对角支撑跨过立柱和底板,采用3 钉法;用半护板固定底板与立柱,双侧固定,遇对角支撑则单侧,采用4 钉法;固定底板和顶板,现场情况允许,可将底板在地基上固定、顶板在楼板上固定。

2.4.4技术要点

整个支撑高度不超过518cm; 底板、顶板、立柱尺寸应相同;立柱间距最大为120cm;支撑高度不超过180cm 时,不需要水平支撑,支撑高度超过180cm 时,需要在中间位置安装水平支撑,支撑高度超过330cm 时,需要安装两处水平支撑;护板使用65mm 钉子,水平支撑和对角支撑使用90mm 钉子;设计荷载为14512kg;时刻监测立柱形变,底板和顶板受力处挤压裂纹、楔子位移等预警信号;遇到余震或每12h 后应重新检查系统的稳定性[6-10]。

3 结语

地震建筑坍塌救援需要救援人员掌握搜索、破拆、顶升、支撑、移除等专业技术,其中支撑技术所需要的专业性更强。本文对垂直木支撑系统的应用进行全面系统分析研究总结,对几类典型垂直木支撑系统的应用场景、材料清单、制作程序、技术要点等进行分析,程序化垂直木支撑的制作,将应用过程标准化,为救援人员使用垂直木支撑技术提供理论支撑,为消防救援人员开展日常训练提供参考,为救援人员在救援现场安全救援提供解决方案。