太湖流域典型平原圩区氮污染分析

徐责茗, 耿建萍, 蒋 咏, 崔 桢, 高俊峰, 李国柱

(1.吉林师范大学旅游与地理科学学院, 吉林 四平 136000;2.中国科学院南京地理与湖泊研究所, 中国科学院流域地理学重点实验室, 江苏 南京 210008;3.江苏省水文水资源勘测局, 江苏 南京 210029; 4.江苏省水资源服务中心, 江苏 南京 210029)

圩区是我国平原河网区的主要地理单元,分布十分广泛。如我国长江中下游的太湖流域,圩区占平原区总面积的50%以上[1]。针对圩区的研究多以防洪排涝为主[2-3],近些年随着圩区农业活动的增强,化肥大量使用,圩区已成为面源污染的主要来源[4-5]。面源污染造成太湖流域大面积水体富营养化,进而引发蓝藻水华、水体缺氧、鱼类死亡等突出水环境问题[6-7]。如,2007年5月太湖蓝藻水华事件造成无锡自来水污染,威胁近200万人的饮用水安全。

农业面源污染造成了严重氮流失[8-11],而N是水体藻类生长的重要元素之一;其中溶解态氮(DN)占TN的比重大,是水体富营养化的重要物质基础,颗粒态氮(PN)占TN的比重较小。圩区氮污染往往存在明显的季节变化,与季节性施肥有关,同时不同季节温度、降雨等气象要素的差异对氮输移过程中的理化及生物反应也产生不同程度的影响[12-14]。可见,圩区氮污染规律是水环境管理与研究的热点问题。而目前关于圩区氮污染的研究较少,过去多从流域尺度分析水质特征,而平原圩区的氮输移过程因受自然条件和人工控制水文过程的双重影响,准确解析氮污染变化规律十分困难,有待进一步深入研究。本研究选择太湖流域典型圩区,基于历史监测的气象与水质数据,分析平原圩区氮污染的季节变化及关键影响因子,有望为平原圩区氮污染防控提供理论基础。

1 研究区域与数据

1.1 研究区域的典型性

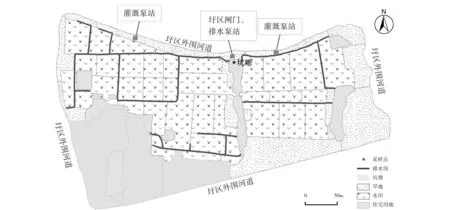

本研究选择的典型圩区为尖圩(31°29′2″~31°29′13″N,119°25′17″~119° 25′37″E),位于常州市溧阳西北处约9 km处,面积1.06×105m2,见图1。圩区海拔较低,地势平坦,田地成块,主要土地利用类型为水田(50.1%)、旱地(21.7%)、建设用地(19.2%)、水域(坑塘与沟渠,9.0%);圩内沟渠呈网状分布,是农田与建设用地的排水通道,且水力梯度低;圩区四周均为河道,强降雨期间,圩外河道水位通常高于圩内水位,圩内水体通过圩区北部的排涝泵站排出;圩内有一自然村(尖圩村),人口约为100人,无工业污染源。尖圩的上述地形、水文与土地利用特征与太湖流域其他平原河网区极其相似,具有代表性[15]。

图1 尖圩及其土地利用

1.2 监测数据

本研究包括2014—2017年的气象与水质监测数据。其中气象数据为来自国家气象中心溧阳站(编号:58345)的逐日数据,包括8项气象指标:日平均风速、日平均气温、日最高气温、日最低气温、日平均相对湿度、日照时数、日降水量、日平均气压。水质监测采样点为圩区内的坑塘,采样频率为1月2次;依据国家标准GB11894-89,采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定TN浓度,用0.45 μm微孔滤膜过滤后测定DN,PN为TN与DN质量浓度之差。

2 结果与分析

2.1 圩区氮污染的季节变化

根据太湖流域的降水规律,将每年分为3个时段:丰水期(6—9月)、平水期(4—5月、10—11月)、枯水期(12月、1—3月)[16-18],分析结果(表1)表明:2014—2017年期间,氮浓度变化大致呈现出枯水期>丰水期>平水期的规律,TN的最高值为8.871 mg/L,最低值为1.232 mg/L。枯水期氮浓度最高,是由于降水量较少,导致池塘水位下降,再加上枯水期正值冬小麦的播种与施肥,化肥与农药的使用促使池塘氮浓度升高。PN占TN在枯水期中的比例最小,最小为2017年枯水期的比例5.24%,这是由于枯水期降水较少,农田等土地利用的颗粒物流失较少。

表1 不同水期太湖流域平原圩区氮浓度变化

图2为圩区2014—2017年氮浓度的季节变化,其中2014—2015年的氮浓度峰值较高,并在2015年秋季峰值最大,2016—2017年的氮浓峰值逐渐下降,相较2014—2015年氮浓度变化相对平缓,圩区内氮污染得到有效缓解。TN质量浓度在历年2月、7月和11月相对较高,与调研结果总结一致:11月为小麦或油菜的施肥期,因此氮浓度较高;2月的峰值是由于降水较少,池塘水位下降,导致氮浓度较高,同时2月也是小麦的施肥期。5月小麦刚完成收割,但水稻未种植,因此氮浓度极低;至6月份氮素浓度有所升高,这是因为6月份田地翻整大量施用氮肥作为水稻的基肥,氮肥大量流失导致池塘氮浓度增高;而7月的氮素浓度高于6月,是因为7月水稻拔节期会追施含氮肥料[19]。

图2 太湖流域平原圩区氮浓度季节变化

2.2 圩区氮污染的影响因子

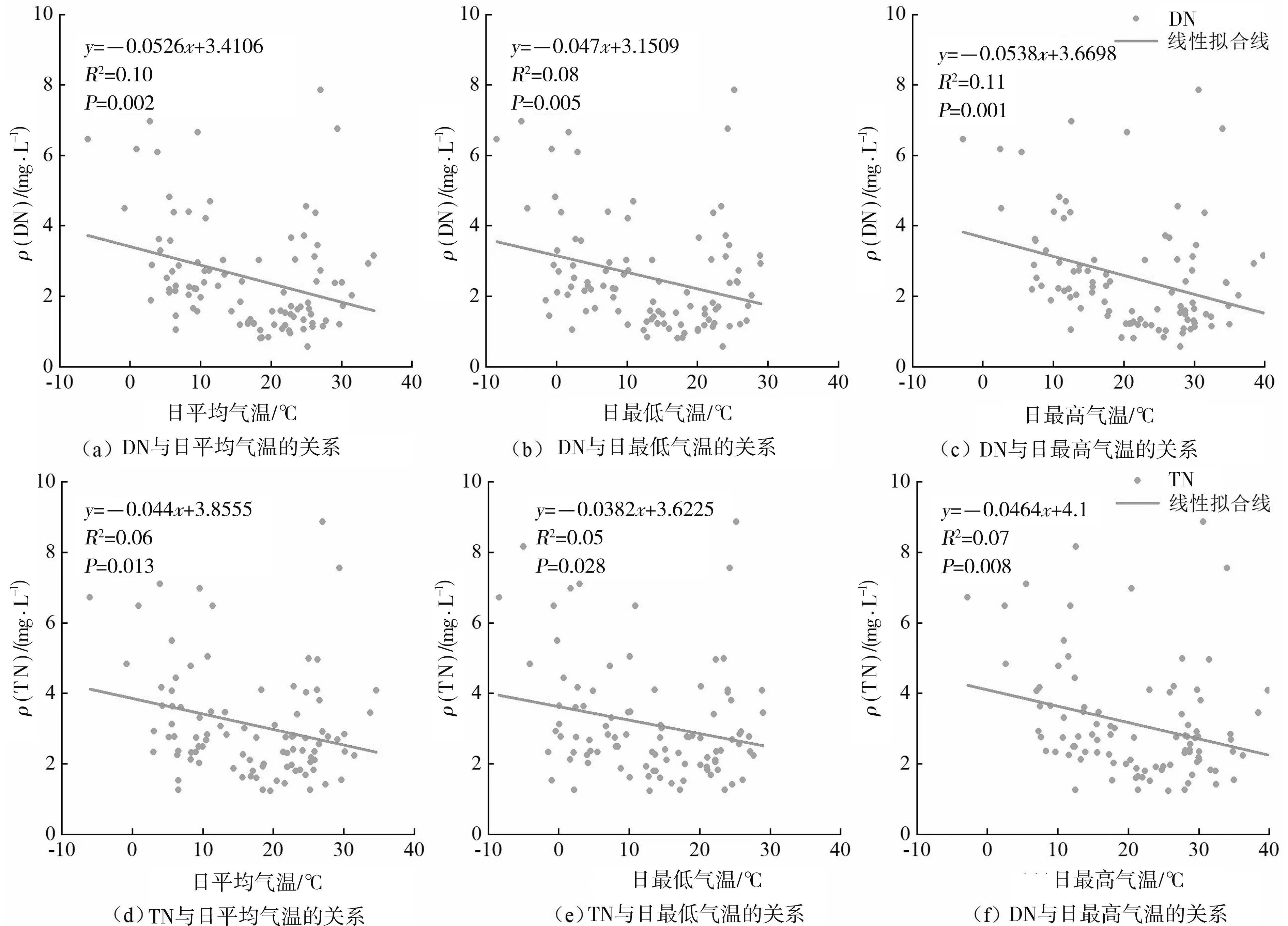

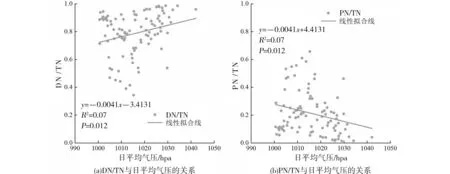

圩区氮循环主要包括源过程、去除过程和内部转化过程。源过程包括点源、面源及大气沉降、固氮等;去除过程包括水体出流、反硝化等;内部转化过程包括生物吸收和排泄、微生物分解、硝化作用等,其中影响氮浓度占主导作用的是反硝化过程[20-21]。上述过程极其复杂,很多机理过程尚未明晰,因此采用Pearson相关分析方法,分析气象指标(8个)与氮(DTN、PN、TN以及DTN占TN比例和PN占TN的比例)的相关性分析结果(表2)表明:DN、TN和DN/TN与温度呈显著负相关,PN/TN与温度呈显著正相关,DN/TN与日平均气压呈显著正相关,PN/TN与日平均气压呈显著负相关(图3~5)。

表2 圩区水体氮浓度与气象因子的相关关系(样本总例数=95)

图3 圩区不同形态氮与气温的相关关系

图4 圩区不同形态氮占TN比例与气温的相关关系

图5 圩区不同形态氮占TN比例与日平均气压的相关关系

结合已有研究成果可知:影响圩区氮循环过程的因素有氧化还原条件、温度、pH、降水、风力等。其中温度对反硝化作用速率的提高对N2O的释放有促进作用,从而促进NH3-N转化为N2O释放[22-23],造成圩区DN浓度下降,而圩区中TN主要由DN组成,所以圩区中TN也与温度呈负相关关系,而TN中少部分的PN因DN浓度下降,使得PN占TN比例升高,与温度呈正相关关系。从图5可知DN占TN比例与日平均气压呈正相关,PN占TN比例与日平均气压呈负相关,由此可推测:气压升高对DN转化为N2O和N2有抑制作用,降低了水体反硝化速率,DN占TN比例升高。

3 结论与讨论

本研究选择太湖流域典型圩区(尖圩),基于历史监测的气象与水质数据,分析了圩区氮污染的季节变化规律及主要影响因子,得到以下结论:

(1)尖圩水体氮污染季节变化明显,与农田施肥、降水等要素密切相关。2月、7月和11月的圩区水体氮浓度较高,与农田施肥、降水有关;枯水期氮污染比丰水期和平水期严重,与农田施肥、水量少、水生高等植物腐烂等要素有关。

(2)尖圩水体氮污染与气象因子相关分析结果表明:DN、TN与温度呈显著负相关,PN占TN比例与温度呈显著正相关,与日平均气压呈显著负相关,DN占TN比例与日平均气压呈显著正相关。其中气温影响了水体反硝化、N2O气体释放等过程,气压影响了N2O气体释放等过程。

(3)圩区氮循环过程机理有待进一步解析:本研究初步讨论了圩区氮污染的季节变化规律及主要影响因子,但尚缺乏针对氮循环过程的深入研究,有待依托机理过程模型进一步解析氮排放与迁移转化过程机制,从机理角度揭示氮污染的关键源区、主控过程与因子。