文化融合视角下云南红河地区的土司家具研究

——以清末民初思陀、纳楼、瓦渣土司府为视域

黄圣游

(西南林业大学,云南 昆明 650224)

土司家具作为土司群体日常活动的重要载体,留存着土司制度重要历史阶段的时代印记,展现出当地人们的价值观念、审美偏好和民俗风情,为研究土司辖区的历史、文化、制度和艺术提供了不可多得的物证。剖析这些家具的风格特点,探讨艺术形式背后的文化变迁以及土司制度的影响,对于拓展土司文化的研究领域有着积极的意义。近些年,土司文化研究成果颇多,但总体而言比较集中于制度文化、建筑文化等,对于土司使用的家具表现出的文化特点,则几乎无人关注。相较于国内多数土司府仅剩建筑遗址的情况,红河地区的土司家具则有小部分保存完好,且表现出多元文化交融的明显特征。本文拟通过实地调查,整理红河地区遗存的土司家具,从材料、工艺、造型、装饰等方面分析其形态特征,挖掘其所承载的民族多元文化,并试图从文化融合的角度剖析这些家具发展成形的影响因素。

一、云南红河地区土司家具遗存

除流失在民间无法统计的零星家具,此次调查在红河地区找到并确认的仅有60件土司家具,这也成为本文研究论述的对象。纳楼长官司署、思陀土司府和瓦渣土司府是红河地区尚能找到部分家具遗存的典型土司府。

(一)红河地区土司家具留存概况

经明清两代的改土归流,到民国时期,在云南的边境沿线还有上百家土司。①仅红河地区就还存在着思陀土司、落恐土司、瓦渣土司、溪处土司、纳楼土司、纳更土司等大小30个土司。[1]由于新中国建立前的大规模战乱,以及近几十年深层次的社会变迁,这些土司衙署大都只剩破败的遗址,只有红河县甲寅乡的瓦渣司署、元阳县攀枝花乡的猛弄司署、建水县的回新纳楼土司衙署等极少数土司府保存较好。在这种情况下,土司家具绝大多数都已经遗失或损毁,只剩极少量保存在原址或收藏于当地的博物馆中。当前红河土司家具处于以下几种状况:第一种,家具因土司府完全破坏而不知所终,或土司府保存较好,但其中已经没有任何当时的陈设物品,这种状况占比最多;第二种,土司府内的家具均为后期随意仿制补充,不复本来面目,如猛弄司署;第三种为少量家具完好地留存下来,有的是在保护完好的土司府建筑内,有的是转移到当地博物馆中展示。

(二)思陀土司、纳楼土司与瓦渣土司的家具遗存

现存的纳楼土司衙署位于建水县回新村,是国内最大的彝族土司府之一。据司署内张贴的“纳楼土司历史沿革”介绍,其为纳楼土舍长舍普国泰于清光绪三十三年(1907年)所建,因其规模大、保存完整,于1996年被列为全国重点文物保护单位。历史上纳楼司署在当地地位尊崇,民众不会随意破坏,且统治结束后遗产保护较好,因此建筑内有少量家具被保存了下来,但也仅有不到20件能确认是土司旧物且保护完好。

思陀土司为哈尼族地方首领,其衙门位于今红河县乐育镇,建于清光绪六年(1880年),[2]如今已成为镇政府所在地。府内的旧物大都随历史消散。幸运的是,少数思陀土司府的家具,尤其是具有较高艺术价值的部分,被保存在红河州博物馆并在土司文化区展出,经统计有20余件。其中的客厅桌凳、梳妆桌组合、瓷鼓墩等主要家具均为2004年自红河县乐育乡征集,所属年代为民国时期。[3]

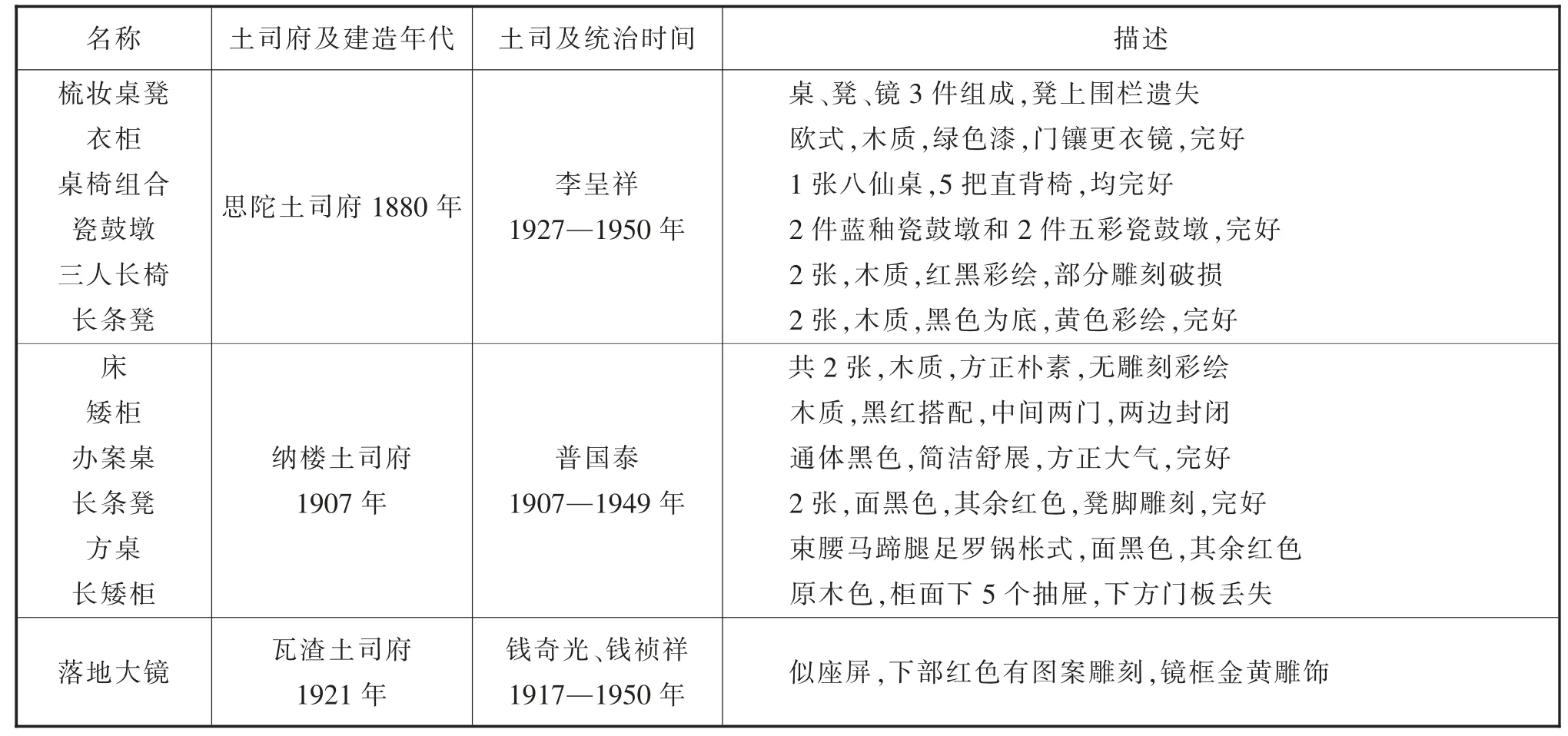

为了更好地了解红河地区土司家具的遗存现状,笔者把所找到的部分典型家具的信息制成表格(见表1),列出了这些家具所属土司府的名称和建造年代,以及使用这些家具的土司的姓名和统治时间,并对这些家具的状况进行了简单的描述。

表1 红河地区部分典型土司家具的信息

从表中可知,这些家具所属的三个土司府的建造年代,以及使用这些家具的土司的在位时间都在清末以及民国年间。因为木质家具使用频率高,易老旧损坏,且一般新建土司府都会配置新家具,所以我们可以认定他们属于清末到民国初年的作品,即土司制度晚期的遗存。除个别家具雕刻破损、部件遗失外,这些家具保持了较为完整的造型、色彩和装饰,而且涵盖了床、柜、桌、几、椅凳等主要家具类型,能够真实表现地区内土司家具的整体面貌。

尽管本次的调查只找到属于纳楼土司、思陀土司等少数几个土司的数十件家具,但这些家具归属明确,年代清楚,类型多样且保存较完整。从中我们可以较为准确地分析清末及民国时期红河地区土司家具的基本特点,进而探讨与之相关的经济、社会、文化背景。

二、红河地区清末民初的土司家具形态

在未深入了解当地文化的人看来,某一个民族的土司,如红河地区占多数的彝族土司、哈尼族土司、傣族土司,其家具必然带有这个民族明显的、独有的特征。然而,由于土司辖区内多个民族之间、边疆民族与内地汉族之间长期的文化的融合,以及近代以来西方文化在红河地区的广泛传播,红河土司家具在选材、工艺、造型、色彩与装饰纹样上更多地呈现出多元综合文化的特色。

(一)材料与工艺

红河地区的土司家具以本土木材为主材,雕刻、榫结合等制作技艺也还是传统木作方式。尽管样本并不足够,但从现有的家具遗存中可以看出,它们的主要材料是云南境内常见的杉木、核桃木、红木、梨木等木材,本土的桐油和生漆也使得在家具表面大量进行髹漆彩绘成为可能。在木作结构与工艺方面,匠人们大量吸收了内地家具制作的技艺,如采用直角榫、格肩榫、格角榫、穿带榫、框架嵌板等结构形式,形成了一套较为成熟的技术体系,只是限于发展水平,与内地家具相比仍有一定差距。

与洱海周边的家具一样,红河土司家具也偏爱将盛产于大理苍山的大理石与木材相结合,形成别致的装饰。思陀土司的一张方凳的凳面就在木框中镶嵌了水黑花大理石,具有素雅脱俗的美学格调,与水墨山水画的意境不谋而合。此外,竹编类家具在土司府中也常能见到。思陀土司所用的一个掌合什锦盒编织工艺细密,通体施以红、黑彩绘,盒内分隔成小格,精巧华丽,是当地竹编工艺的精品。

除传统材料外,一些现代工业材料和加工技术在红河土司家具中也有少量的应用,如金属配件、玻璃、镜片、车床加工工艺等。思陀土司的梳妆桌凳(图1)最能体现西方现代工艺在家具中的运用。桌子的桌面后边升起一个台阶,三面以一排圆木棍支撑围合,台阶两头各有两个小抽屉。桌脚为四根车制圆木腿,中间六个抽屉的屉面处理成四边向中间凸起的锥面,装金属扣手,这种现代几何造型以及旋木工艺在中式传统工艺中并没有,显然是源于西方的影响。从整体上看,工匠们已经熟练地将外来工艺与传统技艺和地域材料融为一体,创造出一种土洋结合的混合式家具。

图1 思陀土司的梳妆桌凳

(二)造型

红河土司遗存的家具中,既有西南地区少数民族特有的样式,也有纯粹的中原汉式家具和欧式家具,更多的则是多种造型风格的复合体。在欣赏这些家具时,我们不由惊叹于少数民族人民如何和谐地将西方样式和内地家具的形态、品类与陈设融合到地方民族家具中,形成稳重质朴而又丰富多彩的艺术特点。

1.地方民族特色的家具造型

从造型上看,红河地区的土司家具展现出的是整个云南地区主流家具的典型特征,而不仅仅是土司所属的单个民族的独有特色。历史上云南长期处于中央政府统治的边缘。在唐宋时期,以洱海地区为中心的南诏、大理国成为云贵高原上相对独立,但又与周边经济文化联系密切的多民族政权。在云南古滇文化、中原汉文化、藏文化、地方民族文化的共同影响下,大理、楚雄地区形成了稳重质朴、雕饰华丽的家具风格,并伴随着强势的文化影响了云南各少数民族的家具形式。

在红河地区土司府中,大量的家具可以找到大理白族家具和楚雄彝族家具的影子,有的甚至完全一样。在纳楼司署中有两张长条凳(图2),四腿向外撇成八字形,两前腿及腿之间的牙板采用雕刻装饰,造型稳重舒展。展示于红河州博物馆的思陀土司的两张三人长椅则是在这种长条凳上加上扶手和靠背而成(图3)。思陀土司府留下的五把靠背椅形式单一,靠背均为“一统碑式”,背板平直,两侧进行阶梯式处理,通体采用鲜艳的黑、红、黄髹漆,在靠背、牙子与四腿上大量采用雕刻和彩绘装饰(如图4)。这些家具都是洱海周边地区家具的典型样式,造型厚重端庄、雕刻精美、彩绘华丽,散发出浓郁的边疆少数民族风情。

图2 纳楼土司的长条凳

图3 思陀土司的三人长椅

图4 思陀土司的靠背椅1

2.土司家具的汉式形制

土司统治时期,红河各地司署中的家具越来越多地吸收内地家具的形制与装饰,尤其受到明清家具的巨大影响。土司作为本民族中与中央政府及汉文化交往最密切的阶层,被汉族生活方式和文化吸引,其建筑大多属汉地的庭院式,同时刻意模仿汉族的空间陈设,几乎照搬了汉族家具的品类。土司府现存的多数家具,如八仙桌、鼓凳、条凳、床榻、花几等,虽然装饰细节上有一定的民族特色,但仍能明显看出明清家具的基本形式。以纳楼司署中的方桌为例(图5),其为内地标准的有束腰马蹄腿足罗锅枨式八仙桌,桌面四边长度相等,形态方正,牙子攒接做,沿边起线,做法精致,结体牢固,唯一不同的是桌面非攒边打槽镶板,而是简单地用几块木板平拼。

图5 纳楼土司的方桌

土司生活富足,随着近代交通设施的发展,完全有能力从内地购置一些体量较小、价值高昂的家具精品,因此土司府中也出现了完全与内地相同的家具形式。在思陀土司的家具中,有一款蓝釉瓷鼓墩和一款五彩瓷鼓墩,精美华贵,器型和装饰工艺与盛行于明清两代的内地鼓墩完全吻合。据《红河州文物志》介绍,这两款瓷鼓墩均为清末景德镇民窑烧制。[4]

3.西方家具形式的出现

清末到民国初年,红河地区在帝国主义的侵扰下,成为率先开启现代化的地区。[5]处于早期现代化前沿的土司阶层,与闯进红河的各色人等交往密切,无疑最快接受了现代西方的审美和生活方式,也必然会在司署的家具中有所表现。当然,由于要保证行政权的中华正统,这种家具洋化的倾向首先只能在后院的家庭环境中出现。

在思陀土司家具中,有一款衣柜最具有欧式特点(见图6)。这个两门衣柜有三段弧形的倾斜柜顶,一扇门为圆拱木框镶更衣镜,镜片周边蚀刻一圈花瓣装饰,另一扇门分隔成上下两部分,上方为木条透空网格,下方嵌板。有意思的是下方的平板内刻松鼠、葡萄纹样,四角雕马缨花(见图7),这也是整个衣柜仅有的中式元素,也足以证明其并非简单外购的纯欧式家具。柜门均装金属合页,门下方是一排三个抽屉,装金属点拉手,柜底部为欧式卷草纹三弯腿底座。整个衣柜不对称,造型纤细活泼,曲线柔美,带有典型的欧洲洛可可风格家具的特点。更令人惊奇的是衣柜通体施以绿色油漆,这在整体仍为中式的土司府陈设中显得极为大胆。

图6 思陀土司的欧式衣柜

图7 欧式衣柜的雕刻纹样

(三)色彩与装饰图案

红河土司家具上的色彩与纹样装饰别具一格,最能表达少数民族人民的情感与审美偏好。这些家具多采用地域特点突出的黑、红、黄、木纹色进行色彩搭配,对比强烈,彩绘华丽。土司们偏爱用民族图腾及当地常见的动植物形象进行雕刻装饰,同时借鉴了许多来自汉族的装饰题材,还创造性地把现代工业品形象融入传统家具中。

1.民族性色彩与装饰纹样

红河土司家具的色彩以黑、红、黄髹漆为基调,有时也保留木质本色,偶有鲜艳的蓝色与绿色点缀。黑、红、黄三色的搭配与洱海周边的家具一致,透出一种宗教式的神圣感与神秘感,也与当地人口占比最大的彝族偏好黑、红、黄三色的民族审美心理相吻合。彝族尚黑,认为黑色寓意土地和财富;红色偏好则源自彝族人的太阳崇拜与火崇拜;而黄色常与美丽、善良、繁衍、丰收等联系在一起。强烈的色彩对比显露出一种厚重稳健、奇美瑰丽的鲜明个性。

从传世的土司家具看,其装饰图案涵盖了几何纹样、文字纹样、动物纹样、植物纹样等各种类型,民族特色主要表现在当地常见的动物、植物形象。从装饰纹样的应用手法上看,这些雕刻是比较写实的,但又不是面面具到,有的地方详细,有的地方虚化,整体上相对粗犷拙朴,自由奔放且风姿劲健。

“一统碑式”靠背椅因其靠背为平板式,最适合雕刻具象的装饰题材。在思陀土司府留存的一把靠背椅的椅背上(见图4),凤凰香草图案营造出高贵而又祥和的景象:两只展翅欲飞的凤凰穿行于几支含苞待放的香草中,正中间一轮红日冉冉升起于群山之巅。这种凤凰逐日的纹样源自汉族,结合了当地常见的植物形象,有一定的变形,体现了少数民族人民的审美创新。另有两把椅子(见图8)的靠背则雕刻马缨花图案,花形大气饱满,一只振翅的燕子俯冲向花丛,燕子上方则是来源于汉地的寿字纹和如意纹。马樱花在西南山区极为常见,彝族人认为祭了马樱花,子孙就会昌盛。[6]燕子是红河地区标志性的动物形象,每年春夏都有大批雨燕纷拥而至,位于建水县城东30公里处的燕子洞就是因为洞里有大量燕子而得名。另外,太阳、火、孔雀、虎、马等自然形象也常出现在雕刻彩绘图案中,使家具更透出浓厚的地域风情。

图8 思陀土司的靠背椅2

2.土司家具的中国传统纹样

红河地区的土司家具虽然存世不多,但这些家具普遍雕饰精美,可以整理出大量的图案纹样。这些雕刻题材受汉文化影响较大,无论是雕刻手法还是图案造型都在一定程度上体现着明清家具的特点。经分类整理,题材主要有龙、凤、象、马、虎、松鼠、蝴蝶、蝙蝠等动物纹样,梅兰竹菊、牡丹、莲花、葡萄、香草、南瓜等植物纹样,文字纹仅见“寿”字,其他纹样以云纹、回纹、如意纹最多,另有少量生活场景、博古等纹样。这一幅幅玲珑剔透的图案有的单独使用,有的与其他装饰纹样一起组合,构成了喜庆、吉祥的画面,展现出工匠们的精湛技艺,也折射出土司家族与汉族人民相同的热爱生活、追求幸福的情感。

土司家具对汉族传统纹样的吸收并不拘泥于汉文化在图案形态和组合上的严谨规范,而是表现出随性活泼的特点。以图3中思陀土司遗存的三人长椅为例,每个座位的靠背上沿以云纹为边,靠背板四角分别雕刻云纹和蝴蝶,靠背两端饰以龙头,扶手前端雕刻宝塔和卷草,前脚雕有大象和如意纹。龙头不刻鳞甲硬翅之形,圆润可爱,令人觉得十分亲近。整件作品的雕刻没有突出的主题,几乎所有图案都是在汉式纹样的基础上进行生活化的变形,形态具象,率性而为。

3.装饰图案中的新生事物

清末以来西方现代文化的闯入带来了大量新鲜事物,火车、汽车、飞机、服饰、西方食品等外来物成为红河地区人们津津乐道的话题。以土司为代表的富裕阶层以及工匠们与时俱进,也将这些舶来品的形象雕刻在了家具表面。

图9中思陀土司所用的方桌现存于红河州博物馆,其外形是当地典型的八仙桌形式,桌脚雕刻传统花草纹样,桌子四周各有一个抽屉,但抽屉面被处理成长圆形凸起的几何平面,依稀有现代风格的影子。与抽屉并排的封闭格子上则分别雕刻了螺旋桨飞机、汽车、虎、马、民居等图案:飞机为单体;汽车停在一棵大树旁,上有一人端坐;虎踞山顶;马则停留于山川梯田之间。这些图案都极其写实具体,将工业化时代的标志性形象与田园牧歌风光糅合到一起,产生了强烈的对比。尤其是现代交通工具的刻画在传统家具上几乎前所未有,令人忍俊不禁。

图9 思陀土司的方桌及雕刻图案

从以上对材料、工艺、造型与装饰的分析中我们不难发现,红河地区的土司家具兼具地方少数民族家具和内地传统家具特点,还有少量西方家具的形态特征。这些多元的形态元素被自由、和谐地组合在一起,构成了粗犷质朴、浪漫瑰丽且充满边疆民族生活气息的艺术风格。

三、红河地区土司家具承载的民族多元文化

在清末与民国初年,红河地区面临地方土司与中央政府、西方势力的深度博弈,也伴随着民族文化与中原文化、现代工业文明的碰撞、冲突、融合。在这种情况下,红河土司家具就显现出包含西南民族文化、汉文化、西洋文化的多元化特征。

(一)西南民族文化

土司群体本来就是少数民族的一份子,因此土司家具必然带有当地少数民族文化的典型特征,符合当地居民起居、生活习惯的需要,折射出他们的意识形态和伦理智慧。受到红河流域经济发展水平和农耕生活方式的影响,这些家具大多注重实用,造型大胆、粗犷、自由,具有厚重、朴拙的特点。西南山区丰富多样的自然资源、动植物资源,以及多民族文化的交流,为少数民族的艺术创作提供了源源不绝的灵感,使得家具造型多变、色彩绚丽、装饰题材丰富。

西南各民族的宗教信仰复杂多元,几乎家家户户都都置有供桌,并在家具上装饰原始图腾和宗教图案,折射出少数民族群众祈求平安,向往富裕、宁静生活的精神追求。譬如彝族崇拜虎,哈尼族定期祭祀山、水、树、石、日、月,这些图腾形象常能在民族家具中看到。他们大都信奉“万物有灵”,认为万物皆有灵魂应该礼敬,常将当地环境和生活习惯相关的事物,如马缨花、葫芦、燕子、马、大象等刻画在家具上,手法相对具象写实,营造出自由奔放的艺术特征和温馨质朴的生活气息。

(二)中原文化

从整体风格上看,红河地区的土司家具尽管带有地域和时代的明显印记,但其在体系上仍可以归类为中国传统家具的一个分支。不管从形制、造型、装饰,还是从材料、制作工艺上,土司家具都表现出中国传统家具决定性的影响。桌、几、椅、凳等基本的家具形式都源自汉族传统家具,仅作局部改造。从装饰题材上也可以看到,所雕刻的如意、仙鹤、梅兰竹菊、“卐”“寿”等纹样,无不来自于中原的典型文化符号。

红河土司家具不只是在形式上简单地趋向内地家具,更是承载了浓厚的儒家伦理观念。作为土司治下的行政和文化中心,当地的土司衙署总体结构布局采用王朝官式建筑,前衙后邸,雄伟壮观,对称严谨、尊卑有序,体现出各地土司的特殊身份和地位。府内家具金漆彩绘、雕龙画凤、极其富贵,在形制、装饰、材质上都非普通人的家具可比,一定程度上起到了“经国家,定社稷,序民人”的礼教作用。

在纳楼司署的前院公堂上,大厅正中摆放着雕饰精美的土司宝座;宝座前的长方桌静穆沉稳、大气浑然,显得十分肃穆典雅;两边设立的刀枪剑戟和肃静、回避等仪仗也与内地官府一致。前方两侧摆放雕花彩绘长条凳,位卑者、从属者列于两旁。在红河州博物馆土司文化区的核心位置,摆放有一张八仙桌,正中为主人或地位最高的长者座位,两侧各摆两张靠背椅,椅背均为仅稍往后斜的平板,满足“正襟危坐”的要求,整个组合处处透出长、幼、尊、卑有序的封建儒家礼仪和生活方式。

在土司家具中,有大量的装饰纹样也蕴含着传统的儒家伦理思想,如松鼠加葡萄寓意子孙满堂,花瓶内插牡丹代表富贵平安,蝙蝠与灵芝表示福寿如意,凤穿牡丹象征祥瑞富贵等。这些对美好生活的祝愿以及家具配置的井然有序都体现出传统中国文化中特有的家族观念和中和之道。

(三)西洋文化

在风云激荡的清末与民国初年,强势的新兴资本主义在封闭的红河地区植入了西方文化与现代工业文明,带来了现代科学技术和西方生活方式,改变了区域内民众的生产生活和思想观念。外国人经营的商业,带来了洋火、洋油、洋伞、洋酒等令人眼花缭乱的舶来品。[7]人们逐渐接受了新思想、新观念、新习惯、新事物,各阶层在衣食住行等方面都发生了显著的变化,这种变化也在土司家具中有所体现。

西洋文化对红河地区土司家具的影响主要表现在少量欧式家具的出现,现代材料、加工技术的部分应用,以及偶有出现的现代设计造型和典型工业产品形象的局部刻画。如思陀土司所用的方桌,在桌子四边挡板上雕刻有飞机、汽车图样,在那个年代,应该可以算是时髦与进步的象征吧。

四、民族文化融合何以能够模塑土司府的家具

恩格斯在《卡尔·马克思》一文中指出:“一切历史现象都可以用最简单的方法来说明,而每一历史时期的观念和思想也同样可以极其简单地由这一时期的生活的经济条件以及由这些条件决定的社会关系和政治关系来说明。”[8]近代红河土司家具是在清末民初这个特定历史时期形成的一种文化现象,无疑也受到当时的经济发展、社会关系与政治关系的影响。在此期间,东西方多种文化在这里碰撞交错,“必然会相互吸收融化、调和,发生内容和形式上的变化,最后逐渐整合成为一种新的文化体系”。[9]纵观土司家具,不管是在行政权利空间还是在家庭生活空间中,无不充分地显现出少数民族风情、汉文化及西方文化的特点,形成了多元融合的特色。

(一)地方民族文化的历久弥新与兼收并蓄

世居于红河流域的彝、哈尼、傣、瑶等各民族都具有悠久的历史,创造出了灿烂的民族文化。由于境内山高谷深、地广人稀以及红河的阻隔,因此各民族文化受外来文化的冲击较小。同时,推行土司制度的一个基本原则是“修其教不易其俗,齐其政不易其宜”,因此当地的民族传统文化受到应有的尊重,使得其风俗习惯能够较完整地保存下来。

各族土司长期浸染于浓厚的民族文化氛围之中,自然认同本民族传统宗教、民族心理和审美意识,因此其建筑及家具等都弥漫着浓郁的民族色彩。另一方面,红河各土司辖区均为多民族交错杂居,如纳楼土司就是“辖种人五:倮、僰人、窝泥、沙人、扑喇”[10]的混合民族土司,也就是说,在他的辖境有多个民族,因此土司家具不可避免地受到区域内兄弟民族文化的影响,产生了局部同化。另外,周边强势少数民族的文化和技艺精湛的匠人群体,如大名鼎鼎的白族工匠和通海木雕艺人,也对云南境内多数地区家具特色的形成起到了重要作用。

红河地区少数民族在与其他群体的文化交往中,具有开放、包容、灵活的特点。在欧式的衣柜上,既雕刻汉文化中寓意子孙满堂的松鼠葡萄图案,也装饰有具有典型地方特色的马缨花;同一张八仙桌上,完全写实的山区生活画面与现代交通工具雕饰以及抽象的汉式如意纹和谐相处;一组梳妆桌中,中式的榫卯、雕刻与欧式的旋木圆脚、现代立体几何造型默契共存。土司与工匠们博采纳新、大胆组合、随性改造,使得司署家具在清末民初呈现出多元化的面貌和浓郁的时代气息。

(二)汉文化广泛与深入地影响

历史上的多次民族大融合中,为数众多的汉族移民涌向红河地区,促进了民族间的文化交流。土司制度建立后,红河地区纳入中央王朝统治,内地汉文化向少数民族社会渗透的渠道和形式更加多元,对境内各民族的方方面面均产生了深远持久的影响。

一方面,中央政府为了巩固统治,积极在土司地区兴办儒学,推广汉文化教育。如洪武二十八年明太祖谕:“云南、四川边夷土官,皆设儒学,选其子孙弟侄之俊秀者以教之,使之知君臣父子之义,而无悖礼争斗之事,亦安边之道也。”[11]清康熙二十二年题准:“云南土官族属子弟及土人应试,附于云南等府,三年一次,共考取二十五名。”[12]由于朝廷的重视,经历代教化熏陶,使得云南本土“文教日兴,彬彬几埒中土”[13]。以明清时期红河地区的经济文化中心建水为例,先后建有多个书院,设有学政考棚,以致建水地区人才辈出,素有“临半榜”“文献名邦”“滇南邹鲁”之誉。[14]据《新纂云南通志》记载,明清两代临安府籍中榜的进士、文举人均占云南的五分之一。②

另一方面,少数民族土司一旦受封,便自视为汉文化的代言人,通过改用汉姓、吸纳汉族知识分子、模仿内地官衙和官僚体系等方式向汉文化靠拢。这种主动适应汉文化的过程极大推动了汉文化的传播,影响到辖区内群众的思想观念和生活习惯。

此外,越来越多的汉族百姓迁入少数民族地区,改变了云南历史上“夷多汉少”的人口结构。[15]“你中有我,我中有你”的民族分布格局愈加促进民族间的相互沟通、交流和发展。在汉文化色彩日愈浓厚的背景下,汉族的家具形制以及装饰形式也被少数民族广为接受,官帽椅、梅兰竹菊图案、福禄寿喜吉祥题材等汉式元素在土司家具中随处可见也就不再令人意外了。

(三)西洋文化的急剧冲击

红河地区是云南现代化的前沿区域,丰富的锡矿资源和日趋便利的近代交通,引来各方势力在这里交汇碰撞,必然对这里的审美观念和物质生活有相应的影响。清末临安知府贺宗章曾记载“近因个旧锡矿畅旺,绅商暴发数十万者甚夥,建筑繁兴,衣食竞美”。[16]1910年滇越铁路贯通,沿线城镇乘势崛起,经济文化愈加繁荣,“一切舶来品日新月异,工乃渐知改良,商则渐事远贩”。[17]法国、英国等西方列强的闯入,引起了红河地区原本稳定、封闭的经济政治文化结构的快速变迁。乡村社会的生活方式掺杂进“西洋景”,土洋结合的文化场域逐渐形成。[18]

与此同时,中国内地的现代化进程以及所受到的西方文化影响同样也传导到了偏远的少数民族地区,对人们传统的观念和生产生活带来了有力冲击。各族土司与区域外势力的接触更为频繁,强大的财力使其有条件用得起新颖的外来产品,很多土司的生活不仅汉化,甚至还出现了欧化的情况。

从土司家具中显现出来的汉文化影响,在广度和深度上要远超欧洲文化和西方当代文化,后者基本上局限于少量的表面装饰和局部构件替代。在内地与边疆的文化融合中起主导作用的是作为主体民族的汉族,[19]长期以来它以先进文明的姿态向中华大地四周辐射和传播中原的经济、文化。而西方殖民者在红河地区植入西方文化和现代工业文明,总体上带有强制性色彩,显然只可能是暂时和有限的。同时,整个地区的开放和现代化进程为时不长,还没有形成深入和持久的影响,因此西方文化在土司家具上的表现也只是少量的、局部的、表面的。

结 语

红河地区的土司家具大都随历史消散,目前仅能找到属于纳楼、思陀等少数几个土司府的数十件家具遗存,均属于清末民初的作品。这些器物类型丰富,保存较好,具有较高的艺术价值。红河土司家具脱胎于区域内多民族交流、整合而成的地区民族文化,保持了云南少数民族传统家具就地取材、稳重质朴、雕饰精美的特色,色彩对比强烈,彩绘华丽,常用民族图腾及当地常见的动植物形象进行雕刻装饰,充满边疆民族生活化的田园气息。另一方面,这些家具大量模仿内地家具的造型、品类、陈设和装饰纹样,呈现出以儒家文化为代表的中原汉文化的特点。在近代,少数民族人民又以务实、开放的姿态将西方文化元素融入到家具中。在这种具有多元文化表征的土司家具艺术的形成过程中,地方民族文化和汉文化长期以来的交流与融汇起到了决定性的作用,而清末民初时期现代西方文化的冲击也在家具的局部留下了少许印记。

人类的审美行为与艺术创造不是孤立存在的,它与它所处的文化环境、社会环境及自然环境有着千丝万缕的联系。土司家具既是少数民族文化遗产的典型代表,也是民族文化传续与变迁的结果。它们带给我们的远不止艺术的熏陶,以及对历史远去的感叹。从文化交融的视角剖析这种艺术表象背后的政治、经济、文化环境,有助于我们理解多元一体的中华民族文化共同体的形成过程,了解土司时期边疆民族地区的族群关系、国家与地方的关系、国与国之间的关系,为新时代少数民族地区文化的传承发展提供借鉴。

注释:

①据国民政府进行的土司调查,1930年云南共有113处土司,1939年共有109处土司,见马玉华、齐逾:《国民政府对云南土司的调查》,贵州民族研究,2004年第4期。

②明清两代云南各地贡举中榜人数详见民国《新纂云南通志》卷16《历代贡举征辟表》。

——李良品《中国土司学导论》读书札记