校园欺凌中不同欺凌角色与抑郁的关系研究

谢洋 陈彬莉

摘 要:校园欺凌会对青少年的生理和心理健康造成负面影响,校园欺凌频发,引起广泛关注。为探究青少年在校园欺凌中的不同角色与抑郁水平之间的关联,本研究采取多阶段整群抽样的方法,对江苏省和重庆市11所中学的学生进行问卷调查。研究发现,52.3%的学生有过欺凌相关经历,其中欺凌者占13.4%,被欺凌者占18.7%,既是欺凌者又是被欺凌者的比例为20.2%;无抑郁症状的学生比重为44.8%,轻度抑郁者比重为31.7%,中度抑郁者比重为20.4%,重度抑郁者比重为3.1%。有序Logistic回归分析发现,青少年在校园欺凌中的不同角色与抑郁水平之间有显著关联。与对照组即未涉入欺凌的群体相比,涉入欺凌的3种群体具有更高的抑郁水平,其中欺凌-被欺凌者的抑郁水平最高。研究建议,扩大校园欺凌预防和治理的范围,将校园欺凌中的各类群体都包括在内。

关键词:校园欺凌;欺凌角色;抑郁;青少年

中图分类号:C916文献标识码:A文章编号:2096–7640(2021)03-0005-10

■ 基金课题:北京师范大学教育学部惠妍国际学院国际联合基金项目“教育公平、性别平等教育与青少年文化研究”(ICER202005)。

一、研究背景

近年来,校园欺凌频繁出现在公众视野,引起各国政府关注。2019年1月,联合国教科文组织发布的《数字背后:结束校园暴力和欺凌》报告显示,全世界每个月有接近32%的儿童和青少年遭受至少一次的校园欺凌。[1]2015—2018年,經济合作与发展组织 (OECD) 国家的欺凌平均发生率从18.7%上升为22.7%。[2]一项横跨我国北京、杭州、武汉、乌鲁木齐等地的研究显示,25.7%的中学生在调查之前的近一个月内遭受过校园欺凌。[3]

基于校园欺凌的广泛性和危害性,中国政府出台了一系列政策文件来构建校园欺凌的防治机制。2016年4月,国务院教育督导委员会办公室出台了《关于开展校园欺凌专项治理的通知》。[4]2018年 4月,为促进中小学生欺凌防治工作取得成效,国务院教育督导委员会办公室出台的《关于开展中小学生欺凌防治落实年行动的通知》,提出要推动形成学生欺凌防治工作长效机制,有效遏制学生欺凌事件发生。[5]2018年10月,国务院教育督导委员会办公室发布了《关于进一步加强中小学(幼儿园)安全工作的紧急通知》,要求重点排查学生伤害与欺凌。[6]2020年10月修订的《中华人民共和国未成年人保护法》对学生欺凌进行了定义,明确了其责任归属,督促学校建立防控学生欺凌的工作制度。[7]这些政策的出台均体现出我国政府对校园欺凌问题的关切。

校园欺凌中通常存在欺凌者、被欺凌者、既是欺凌者又是被欺凌者 (以下简称为欺凌-被欺凌者)等不同角色。由于他们在校园欺凌经历中的角色各不相同,这些经历所产生的影响也可能不同。以往研究多关注校园欺凌对被欺凌者所产生的影响。近年来,有少量研究发现,校园欺凌对欺凌者、被欺凌者以及旁观者都会造成负面的影响。[8]校园欺凌事件对欺凌者与被欺凌者的心理、社会和学业适应会造成不良影响,而被欺凌者相较于未遭受过欺凌的学生,更可能出现人际交往方面的困难,产生抑郁、孤独、焦虑或自尊感下降等现象,甚至试图自杀。[9-12]

抑郁作为青少年心理健康的主要问题之一,会影响青少年的生长发育、学业表现、与同龄人及家人的关系,并增加其药物滥用和自杀的风险。[13]处于青春期的青少年群体本来就更容易产生抑郁症状[14],而卷入校园欺凌无疑会增加这种风险。已有研究发现,经常卷入校园欺凌的青少年更可能出现焦虑和抑郁。[15]校园欺凌中的不同角色与抑郁之间是否存在关联、存在怎样的关联,是本研究所关注的问题。期望以此为系统防治校园欺凌、促进青少年精神健康发展提供实证依据。

二、文献综述

(一) 校园欺凌的概念

有关校园欺凌的概念,目前还没有一个完全一致的界定。美国教育部和疾病预防控制中心将校园欺凌界定为由学生中的个体或群体对其他学生个体或群体实施的、对被欺凌者造成生理及心理损害的、具有强制性的攻击行为。[16]我国的相关政策中常用“学生欺凌”的相关表述,重点关注学生之间存在的欺凌行为。我国教育部等十一部门联合发布的《加强中小学生欺凌综合治理方案》认为,学生欺凌是发生在学校及其辐射范围内,一方学生(个体或群体)单次或多次通过肢体、言语及网络等手段故意实施的欺辱行为,并对另一方学生(个体或群体)造成身体伤害、财产损失或精神损害等。[17]2020年新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》明确指出学生欺凌是发生在学生之间,“一方蓄意或者恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或者精神损害的行为”。[7]也有学者认为,校园欺凌是力量占据优势的学生对力量处于劣势的学生进行的攻击行为,本质上是一种以大欺小、恃强凌弱的行为。[18]欺凌的方式既可以是直接的,如身体伤害 (包括踢、打、抓、咬、抢夺、破坏物品等) 和言语欺凌 (包括挖苦、辱骂、讥讽等),也可以是间接的,如背后说人坏话、散布谣言和社会排斥等。

综上所述,校园欺凌包含以下特征:发生地点都在学校及其辐射范围内;欺凌行为具有长期反复性;欺凌形式多样;欺凌危害深远。因此,本研究将校园欺凌界定为在学校及其合理辐射范围内发生的学生针对学生的持续性、反复性心理或肢体攻击行为。值得注意的是,校园欺凌是一种有规律的行为而非独立事件,是欺凌者对被欺凌者反复实施的、故意且带有攻击性的行为,被欺凌者在这一过程中常常产生无助感,伴随着实际或认知上的权力不平衡。[19]

(二) 校园欺凌中的角色

按照是否有过欺凌他人的行为或遭受欺凌的经历,本研究将学生分为欺凌者、被欺凌者、欺凌-被欺凌者以及无欺凌相关经历者。无欺凌相关经历者是指在校园欺凌中既不是欺凌者也不是被欺凌者的群体[20];欺凌者是指在校园欺凌中实施欺凌的群体;被欺凌者是指在校园欺凌中遭受欺凌的群体;欺凌-被欺凌者是指在校园欺凌中既是欺凌者,又是被欺凌者的群体。

已有研究表明,有相当数量的中小学生作为欺凌者或被欺凌者或欺凌-被欺凌者出现在校园欺凌事件中。[21]世界卫生组织发布的《学龄儿童健康行为调查》中显示,在调查的35个国家中,被欺凌者和欺凌者的比例均为11%。[22]这一调查并没有报告欺凌-被欺凌者的比例,但其他研究表明,大约有4%—6%的儿童可以被归类为欺凌-被欺凌者。[23]

国外的一些研究发现,成为欺凌者的青少年比同龄人表现出更差的社会情感能力,缺乏同理心,更加咄咄逼人、充满敌意,很少表现出焦虑或不安全感;被欺凌者比同龄人具有更高的抑郁和焦虑水平、更低的自尊水平,同时更加缺乏安全感;欺凌-被欺凌者与欺凌者同样表现出更高的言语和肢体攻击水平;[24]旁观者在目睹欺凌事件后,可能会产生恐惧,害怕自己成为被欺凌者,进而产生抑郁情绪。[18]

(三) 校园欺凌对青少年精神健康的影响

作为21世纪影响青少年精神健康的主要风险因素[25],抑郁水平成为青少年领域广泛关注的重要变量。青少年校园欺凌与抑郁的相关关系在过往研究中已经得到广泛的证实,经常卷入校园欺凌事件的青少年更容易产生抑郁情绪、感到焦虑甚至形成反社会人格。[13]青少年抑郁与实施肢体欺凌、言语欺凌、关系欺凌等的传统欺凌以及网络欺凌存在正相关关系。[26-27]校园欺凌的程度越严重,被卷入欺凌事件的青少年具有越高的抑郁、焦虑水平以及越严重的社会退缩,同时具有越低的自尊水平。在控制其他变量的情况下,每多遭遇一次欺凌,学生的抑郁水平增加0.242。[ 2 8 ]一项关于性少数群体(LGBT)的研究发现,受到校园欺凌的LGBT青少年出现抑郁情绪和自杀意念的比例更高,并具有更低的自尊水平和主观幸福感。[29]另一方面,抑郁等不良情绪也可以成为青少年对同伴实施排斥、言语欺凌等攻击行为的诱发因素。[30]

(四) 校园欺凌中不同角色与青少年精神健康之间的关联

校园欺凌中由于不同角色的体验不同,其所经历的校园欺凌事件所产生的影响也可能不同。已有研究多关注校园欺凌事件对被欺凌者所产生的负面影响。如果将校园欺凌视为一个生态系统,我们会发现,欺凌者和被欺凌者的身份是可以相互转化的,欺凌者、被欺凌者以及旁观者都有可能因为经历了欺凌事件而在心理上呈现出负面特征。

大量研究发现,被欺凌者作为校园欺凌事件中的最大受害者,容易产生一系列内化问题及外化问题。内化问题包括被欺凌者由于遭受欺凌而被迫退出主流社会群体,在同辈群体中处于边缘化的位置,[31]进而出现心理适应不良问题,如抑郁、焦虑、低自尊、孤独等,[32]部分被欺凌者不会向老师和家长求助,其自我价值感和生命意义感降低,从而产生自杀意念和自杀企图。[33]外化问题包括由于被欺凌者长期遭受欺凌且缺乏合理解决问题的方式,导致精神健康受到负面影响[34],产生违反社会道德和行为规范的反社会行为[35],如逃学、盗窃、攻击、自我伤害等[36]。

一项针对10个欧洲国家的2 933名青少年的横截面研究,探究了被欺凌经历与抑郁、自杀意念、自杀企图之间的关系。结果表明,长期被欺凌者与偶尔被欺凌者和无欺凌相关经历者相比,在日后患上抑郁症的可能性更大。[37]遭受同伴欺凌的青少年会内化来自同伴的负面信息,进行自责归因,从而出现抑郁等问题。[38]还有研究表明,被欺凌经历会对儿童的心理-社会适应产生长期消极影响[39],导致个体出现抑郁症状[40]。同时,被欺凌经历对个体的影响存在性别差异,被欺凌女性相比于男性更容易产生自杀意念。[41]

除了对被欺凌者的研究之外,也有少量研究注意到了校园欺凌中的角色差异所带来的不同影响。比如有研究发现,欺凌者存在自我伤害倾向和抑郁风险。[42]与未经历校园欺凌的青少年相比,欺凌者、被欺凌者以及旁观者都更容易出现抑郁症状[43],其中欺凌-被欺凌群体往往有更高的抑郁水平[44]。在涉及校园欺凌的青少年中,欺凌-被欺凌者是自杀意念和自杀行为等不良后果的最高风险群体,其中女性群体风险更甚。[45]

总体而言,过往研究主要考察校園欺凌对被欺凌者的负面影响,忽略了校园欺凌中的其他角色,而这一研究取向可能忽略如下两个群体。第一,如前文所言,如将校园欺凌作为一个生态系统来看,在很多时候欺凌者和被欺凌者的角色是相互转化的,也即有一类群体兼具欺凌和被欺凌角色。第二,虽然欺凌者在欺凌发生期间处于主导者的角色,但客观来说,欺凌行为本身就是其自身所存在问题的外化体现。基于此,本研究将重点对比校园欺凌中的三种角色(欺凌者、被欺凌者、欺凌-被欺凌者)与无欺凌相关经历者的精神健康状况,并具体考察校园欺凌中不同角色的分布及其与精神健康之间的关联。

三、研究方法

(一) 数据来源

本研究的数据来源于北京师范大学王曦影教授研究团队于2019年4—5月在江苏省和重庆市所做的调查。该调查采取多阶段整群抽样的方法,在江苏省某市下辖的2个区、3个县和重庆市主城区进行抽样。江苏省某市共96所中学,具体通过等距抽样的方式随机抽取10所中学,其中包含5所初中、4所普通高中和1所职业高中;重庆市共94所中学,按照方便抽样的方式抽取1所完全中学。两个地区共抽取11所中学。之后,在每所学校除毕业班之外的班级中随机抽取两个班级,抽中班级中的所有学生均成为样本。在具体的调查过程中,首先,征得家长和学生的知情同意。其次,问卷填写时间均安排在课堂上,每次填写过程中只有实验人员在场,问卷采取完全匿名的填写方式。研究共获得3 531份问卷。在剔除无效问卷(人口学特征变量、被解释变量和解释变量缺失)后,最终获得有效问卷3 422份。

(二) 变量

1. 欺凌角色

研究采用中文版伊利诺伊欺凌量表(Illinois Bully Scale,IBS)[46-47]来评估样本的欺凌行为和受害经历情况,并在此基础上区分校园欺凌中的不同角色。具体而言,欺凌行为分量表包含9个条目,用于评估研究对象在过去30天内的欺凌行为,包括对肢体欺凌、散布谣言、社会排斥等行为的评估,例如“在过去30日内,我曾以让其他学生难过为乐”。被欺凌经历分量表包含4个条目,用于评估样本在过去30天内被欺凌的经历,这种被欺凌的经历包括被他人起外号、被他人取笑、被他人排斥以及被他人推搡等,例如“在过去30日内,其他同伴曾取笑我”。回答的选项为5项李克特量表,包括0=“从不”,1=“1至2次”,2=“3至4次”,3=“5至6次”,4=“7次或以上”。在本研究中,IBS具有较高的内部一致性(欺凌分量表:Cronbachs α=0.80;被欺凌经历分量表:Cronbachs α=0.77)。

依据之前的研究[23],本研究使用“3至4次”作为界定样本是否有欺凌行为或受害经历的截止值点。也就是说,样本只要在欺凌行为和被欺凌经历分量表中至少有一个条目选取了“3至4次”或以上的选项,就会被划分为“欺凌者”或“被欺凌者”或“欺凌-被欺凌者”,表明他们在过去30天内有过3至4次或者更多次欺凌行为/受害经历。根据样本得分情况,将样本划分为欺凌者、被欺凌者、欺凌-被欺凌者(既是欺凌者,又是被欺凌者)、无欺凌和被欺凌经历者4个类型。

2. 抑郁水平

本研究采用中文版抑郁自评量表(Self-rating depression scale,SDS)[48]评估样本的抑郁水平。量表包含2个评估精神病性情感症状的条目、8个评估躯体性障碍的条目、2个评估精神运动性障碍的条目、8个评估抑郁的心理障碍的条目,共有20个条目。回答的选项为4项李克特量表,包括1=“没有或很少时间”,2=“小部分时间”,3=“相当多时间”,4=“绝大部分或全部时间”。将反向条目调整方向后,将20个条目的各个得分相加,即得总粗分。抑郁自评量表(SDS)总粗分的取值范围为20—80分,总粗分乘以1.25后所得的整数部分即为标准分,分值越高说明个体的抑郁水平越高。我国以SDS标准分≥50为有抑郁症状。最后得分在50分以下为正常,50—59分提示轻度抑郁,60—69分提示中度抑郁,70分以上提示重度抑郁。[48]在本研究中,SDS具有较高的内部一致性(Cronbachs α=0.73)。

3. 控制变量

由于青少年的精神健康还有可能受到其他个体和家庭层面因素的影响,本研究选取了部分个体和家庭层面的特征作为控制变量。其中个体层面包括性别、年级、是否独生子女以及是否与父母同住;家庭层面包括父母的婚姻状况、文化程度、户籍所在地等。

(三) 统计分析

采用SPSS 22统计软件进行数据分析,具体包括四个步骤。第一,样本特征描述以及运用χ2检验比较不同人口学特征的研究对象欺凌角色分布和抑郁水平情况。第二,使用χ2检验分析欺凌角色不同亚组之间抑郁水平的差异。第三,采用二元Logistic回归模型检验欺凌角色与青少年是否抑郁之间的关系。第四,通过有序Logistic回归模型考察欺凌角色与青少年抑郁水平之间的关系。

四、数据分析

(一) 样本特征描述

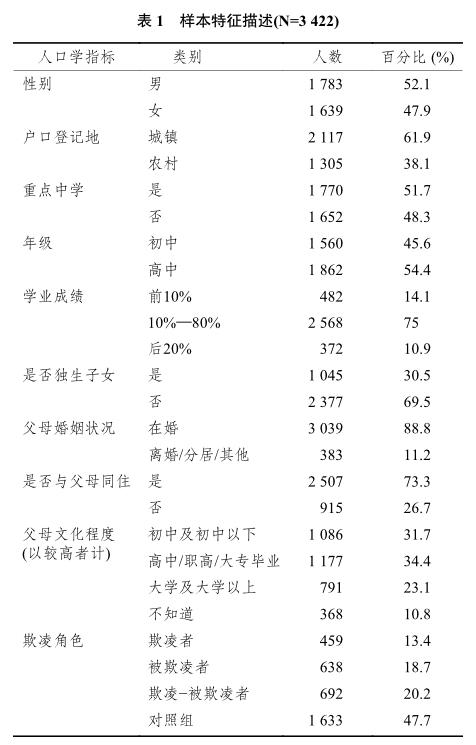

样本的年龄在12岁至18岁之间,平均年龄为14.85岁(SD=1.27)。其中男生1 783 (52.1%);初中生1 560 (45.6%);独生子女1 045 (30.5%);父母在婚的3 039名(88.8%);有城镇户口的2 117 (61.9%);与父母同住的2 507 (73.3%);父母文化程度(以较高者判断)为高中及以上的1 968 (57.5%)。样本具体情况见表1。

(二) 不同人口學特征青少年欺凌角色分布

由表1可知,52.3%的研究对象卷入到校园欺凌事件中,其中13.4% (n=459)为欺凌者,自报在过去30天内曾有3次或以上欺凌他人的经历,从未或很少被欺凌;18.7% (n=638)为被欺凌者,自报在过去30天内曾遭受3次或以上的欺凌;20.2% (n=692)的样本为欺凌-被欺凌者,自报在过去30天内曾有3次或以上欺凌以及被欺凌的经历。47.7% (n=1 633)的样本自报在过30天内从未或很少欺凌他人以及被欺凌,这一部分研究对象作为本研究的对照组。

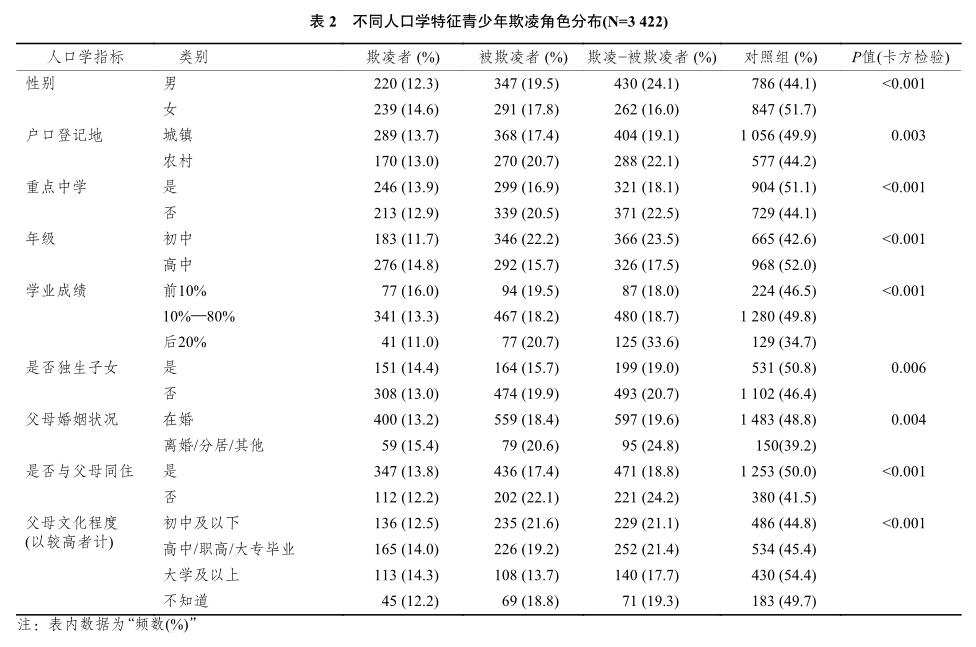

欺凌角色分布有性别、年级差异,而且因是否是独生子女、父母是否在婚、是否与父母同住而不同 (见表2)。具体而言,男生在被欺凌者(19.5%)和欺凌-被欺凌者(24.1%)两个群体中所占比例高于女生,女生则在欺凌者(14.6%)和对照组(51.7%)中所占比例更高。初中生在被欺凌者(22.2%)和欺凌-被欺凌者(23.5%)群体中所占比例更高,高中生在欺凌者(14.8%)和对照组(52.0%)群体中所占比例高于初中生。这说明年级越低,越容易被卷入校园欺凌事件,而随着年级的升高,校园欺凌的发生率有所下降;低年级学生更容易被欺凌,高年级学生则更容易成为欺凌者。

独生子女在欺凌者(14.4%)和对照组(50.8%)群体中所占比例高于非独生子女,非独生子女更容易成为被欺凌者(19.9%)和欺凌-被欺凌者(20.7%)。父母在婚的青少年在对照组(48.8%)中所占比例更高,而父母处于离婚、分居或其他状态的青少年在欺凌者(15.4%)、被欺凌者(20.6%)、欺凌-被欺凌者(24.8%)中所占比例均高于父母在婚的青少年,这说明父母婚姻状况不良的青少年更容易卷入校园欺凌事件之中。不与父母同住的青少年更容易成为被欺凌者(22.1%)和欺凌-被欺凌者(24.2%),与父母同住的青少年在欺凌者(13.8%)和对照组(50.0%)中所占比例更高。

(三) 欺凌角色与青少年抑郁水平之间的关联

单因素分析显示,不同欺凌角色和抑郁水平之间具有显著相关性(P < 0.001,见表3)。与对照组相比,其他3种角色的人群均具有更高的抑郁水平,其中欺凌-被欺凌者在中度抑郁(26.9%)、重度抑郁(5.5%)分组中所占比例高于欺凌者和被欺凌者,说明欺凌-被欺凌群体更容易产生抑郁情绪,且具有更高的抑郁水平。

(四) 欺凌角色与青少年抑郁水平之间的关联分析

为探究欺凌角色与青少年抑郁水平之间的关系,本研究对青少年抑郁进行了两次重新编码。第一次编码,增加“是否抑郁”的新变量,该变量为二元变量,取值为“正常=0”和“抑郁=1”。将抑郁水平属于“正常”分组的青少年重新编码为“正常=0”,抑郁水平属于“轻度抑郁”、“中度抑郁”和“重度抑郁”的青少年重新编码为“抑郁=1”。第二次编码,增加“抑郁水平”的新变量,该变量为分类变量,取值为“轻度抑郁=1”、“中度抑郁=2”和“重度抑郁=3”。选取样本中出现抑郁症状的青少年(共1 891名),将其中抑郁水平属于“轻度抑郁”的青少年重新编码为1,抑郁水平属于“中度抑郁”的重新编码为2,抑郁水平属于“重度抑郁”的重新编码为3。

为分析欺凌角色与青少年是否出现抑郁情绪之间的关系,本研究以青少年“是否抑郁”为因变量,以欺凌角色为自变量,并控制性别、年级、是否为独生子女、父母婚姻情况以及是否与父母同住等因素,进行二元Logistic回归(见表4)。

研究结果发现,与无欺凌相关经历者即对照组相比,其他3种角色的群体更容易出现抑郁情绪,其中,欺凌-被欺凌者出现抑郁的可能最高(OR= 2.04)。在控制其他自变量的情况下,欺凌者出现抑郁情绪的可能约是对照组的1.34倍,被欺凌者出现抑郁情绪的可能约是对照组的1.49倍,欺凌-被欺凌者出现抑郁情绪的可能约是对照组的2.04倍。

为进一步检验欺凌角色与青少年抑郁水平的关系,对出现抑郁症状的调查对象(n=1 891)以青少年“抑郁水平”为因变量,以欺凌角色为自变量,并控制性别、年级、是否为独生子女、父母婚姻情况以及是否与父母同住等因素,进行了有序Logistic回归分析(见表5)。

在已经出现抑郁情绪的青少年中,与对照组相比,欺凌者、被欺凌者、欺凌-被欺凌者均具有更高的抑郁水平,其中,欺凌-被欺凌者出现高抑郁水平的风险更大。欺凌者出现高水平抑郁的可能是对照组的1.41倍[exp(0.341)=1.41],被欺凌者出现高水平抑郁的可能是对照组的1.33倍[exp(0.288)= 1.33],欺凌-被欺凌者出现高水平抑郁的可能是对照组的1.86倍[exp(0.621)=1.86]。

除此之外,与男性相比,女生更容易出现抑郁情绪。与初中生相比,高中生抑郁的可能性更大,抑郁水平也更高。与父母在婚的青少年相比,父母离婚或分居的孩子更容易产生抑郁情绪,有更高的抑郁水平。

同时,由表4可知,欺凌角色、性别、是否重点中学、年级、学业成绩、父母婚姻状况、父母文化程度对青少年是否出现抑郁情绪之间有显著关联,而户口登记地、是否独生子女和是否与父母同住对预测青少年抑郁情绪无显著作用。由表5可知,欺凌角色、年级、学业成绩、父母婚姻状况、父母文化程度对青少年的抑郁水平具有统计学意义,而性别、户口登记地、是否重点中学、是否独生子女、是否与父母同住对预测青少年抑郁水平无显著作用。

五、结论及討论

校园欺凌是影响学生身心健康以及人身安全的重要因素,是中国各界日益关注的热点问题。本研究重点在探究校园欺凌中不同欺凌角色及其与抑郁水平之间的关联。

研究发现,男生更容易成为欺凌-被欺凌者,这与过往的研究相一致。有研究表明,男性青少年更容易成为同龄人的欺凌对象[49],在整个青少年群体中男性欺凌-被欺凌的发生率高于女性[50]。在对照组中,女生的比例高于男生,这与之前的一些研究结果相类似[51]。但是,不同于很多研究认为男性青少年更多作为欺凌者[50],本研究发现在欺凌者中,女生的比例高于男生,而男生作为被欺凌者的比例高于女生,这可能是因为男生更倾向于使用肢体欺凌的方式进行直接的攻击,而女生则倾向于采取间接欺凌的方式,尤其是关系欺凌[52]。在对肢体冲突更为敏感的校园环境中,间接欺凌更容易实施,也更具隐蔽性。低年级青少年更容易成为校园欺凌中的被欺凌者,高年级青少年则更容易成为欺凌者,这与过往研究一致[53]。低年级学生易被年龄更大、更有身体优势的学生欺凌,而随着年级增长,青少年身体等方面的差异缩小,被欺凌比例也会下降[35]。与非独生子女相比,独生子女更少涉入校园欺凌事件,更不容易被欺凌。独生子女可以在家庭中获得更多的关注与支持,被欺凌的可能性较小。[43]此外,父母关系和父母支持状况与欺凌行为具有关联[54],父母在婚的青少年更不容易参与校园欺凌,不与父母同住的青少年更容易被欺凌,良好的父母关系、及时的父母支持可以成为青少年免受校园欺凌伤害的保护因素。

在校园欺凌的各种角色中,欺凌者、被欺凌者、欺凌-被欺凌者均比对照组更容易产生抑郁情绪,且与对照组相比,上述三种角色都具有更高的抑郁水平,即经历校园欺凌的青少年更容易出现抑郁症状。其中,欺凌-被欺凌者的抑郁水平较对照组增高最为明显,且欺凌-被欺凌者为轻度抑郁、中度抑郁、重度抑郁水平的比例最高,这一发现与国内外相关研究一致[44,55]。校园欺凌事件中,欺凌-被欺凌群体会受到欺凌他人和被他人欺凌的双重影响,社会心理功能不良,自我控制能力较差,容易受到同辈群体的排斥,因此抑郁水平最高。[56-57]

欺凌者作为主动欺凌他人的群体,也具有高于对照组的抑郁水平,比对照组更容易产生抑郁情绪。这一方面可能是因为部分欺凌者本身存在抑郁情绪,选择用暴力释放压力;[43]另一方面可能是因为欺凌者无法采用正常方式与同伴进行人际交往[58],因此遭受同辈群体的排斥,进而产生抑郁情绪[59]。有研究表明,对他人有攻击性的欺凌者容易出现抑郁症状[60],甚至存在自杀想法和行为[61],这可能与和攻击性具有高共同发生率的症状有关,如冲动、愤怒等[62]。这种影响可能一直持续到欺凌者的成年时期。[63]

被欺凌者是校园欺凌的主要受害者,比无欺凌相关经历者更容易产生抑郁情绪,具有更高的抑郁水平,这在之前的研究中也已经得到证实[64-65]。被欺凌者往往更少参与社交,身边很少有关系亲密的朋友,对同学的感知也更加负面,不认为他们是善解人意和乐于助人的,常常觉得孤独。[66]与同龄人相比,被欺凌者更内向、低自信,对家庭过于投入,且往往被同伴排斥,但是原本就有抑郁症状的青少年也更容易被欺凌,因此,抑郁可能既是被欺凌的结果,也是被欺凌的原因。[66]

本研究表明,青少年在校園欺凌中承担的不同角色与抑郁水平是有关系的,不论是被欺凌者、欺凌者还是欺凌-被欺凌者,抑郁水平均高于对照组。因此,在预防校园欺凌的工作中,学校及有关部门应扩大群体范围,将卷入欺凌的多种群体均包括在内,加强其心理健康教育,及时提供支持,以促进青少年的健康成长。

(感谢南京大学社会学院刘柳博士与北京师范大学教育学部王曦影教授在写作过程中提供的支持与帮助。)

A Study on the Different Bullying Roles in School Bullying and Its Relationship with Depression

XIE Yang1, CHEN Binli2

(1. Institute of Education Theories, Beijing Normal University; 2. School of Social Development and Public Policy, Beijing Normal University, Beijing, 100875, China)

Abstract: School bullying can negatively affect the physical and psychological health of adolescents and it has gained wide attention due to its frequent occurrence. To investigate the relationship between the different roles of adolescents in school bullying and depression levels, this study adopted a stratified whole-group sampling method to conduct a questionnaire survey of 3 531 students in 10 secondary schools in Chongqing City and Jiangsu Province. It was found that 52.3% of the students were involved in bullying, of which 13.4% were bullies, and 18.7% were bullied, and 20.2% were both bullies and bullied. Among the depression level subgroups, 44.8% have no symptom of depression; 31.7% were mildly depressed; 20.4% were moderately depressed; and 3.1% were severely depressed. Ordered logistic regression analysis revealed that the different roles of adolescents in school bullying were associated with depression levels. All three role groups involved in bullying had higher levels of depression compared to the control group, i.e., the group not involved in bullying, with the highest levels of depression among the bully-bullied. The study suggests that future school bullying prevention and intervention should expand the group to include multiple roles in bullying.

Key words: school bullying; bullying roles; depression; adolescents