中美民间科技交流的开启:1971年美国科学家阿瑟·高尔斯顿与伊桑·西格纳访华始末

侯 捷 尹晓冬

(首都师范大学,北京 100048)

20世纪60年代末,由于中国国际地位的提升,世界各国家渐渐改变对中国的态度,纷纷与中国建交,美国也逐渐意识到在20世纪50年代对中国实行的孤立封锁政策已经不合时宜[1]。同时,苏联让美国的霸权地位受到了动摇,美国不得不寻求新的策略来改善这种情况。此外,苏联在中国边境驻扎军队,并对中国进行战略恐吓的行为,使得中国与苏联的关系逐渐恶化。为了牵制苏联的扩张,中美两国拥有了共同的战略利益,这成为了驱动两国走向和解的主要因素[2]。但由于多年意识形态的隔阂,两国一直缺乏一个交流的契机。

1971年3月至4月在日本举行的世界乒乓球锦标赛上,中美两国的乒乓球选手进行了友善的交流,为中美两国建立联系提供了机会。4月上旬,毛泽东决定邀请美国乒乓球代表团来华访问,这是新中国成立以来,中美两国的第一次公开交流。美国乒乓球队访华的消息震惊了全世界,从而打开了自1949 年以来中美交往的大门。

与此同时,1971年4月,美国耶鲁大学的植物生理学家阿瑟·高尔斯顿(Arthur Galston, 1920—2008)和美国麻省理工学院的微生物遗传学家伊桑·西格纳(Ethan Signer, 1937—)正准备前往越南民主共和国,考察美国在越战期间播洒落叶剂所造成的损害情况。听闻美国乒乓球代表团访华的消息后,他们致函中国驻加拿大、驻法国大使馆,申请在访越后访华。在获得中方的同意后,他们成功于1971年5月10日—24日访问中国,成为建国以来第一批来华学术交流的美国学者,他们的访华获得了极大的成功,产生了巨大的影响,被当时的美国新闻界称为:“打开了第二轮的乒乓外交。”

本文在对西格纳进行访谈、获取西格纳的日记、查阅相关档案的基础上,对他们的这次访华之旅进行梳理,并对其产生的影响进行分析。

1 两位科学家背景及访华申请

1.1 两位科学家学术与政治背景

阿瑟·高尔斯顿(图1),美国植物生理学家。1920年4月21日出生于美国纽约市布鲁克林区。1940年获得康奈尔大学植物学学士学位;1942年获得伊利诺伊大学理学硕士学位;1943年获得伊利诺伊大学博士学位(因“二战”缘故提前毕业)。2008年6月15日,在美国康涅狄格州的哈姆登镇去世。

图1 阿瑟·高尔斯顿

1947年他任教于美国加州理工学院,研究植物在光照条件下的弯曲现象,并发现维生素B2是植物向光弯曲的光感受器,而并非人们一直认为的胡萝卜素。1955年进入耶鲁大学任教,担任植物学和生物学系的主任,继续进行光生物学、植物激素等方面的研究。1962—1963年担任美国植物学会(the Botanical Society of America)和美国植物生理学家学会(the American Society of Plant Physiologists)的主席。高尔斯顿一生中发表了300多篇论文,并著有《植物发育的控制机制》(ControlMechanismsinPlantDevelopment)等植物生理学教材。1979年当选美国艺术与科学院院士,并获得纽约科学院奖。

1943年,高尔斯顿在博士论文中研究了一种名为2,3,5-三碘苯甲酸(2,3,5-Triiodobenzoic acid, 简称“TIBA”)的化合物对大豆植株的影响,这种化合物适量使用可以提高大豆的产量,但过量则会导致豆棵的掉叶、掉苞等畸形发育[3]。这项研究成果后来被美国军方利用,研制出强大的落叶剂。在越南战争期间,美方在越南当地使用了大量的落叶剂,其中包括具有强烈毒性的橙剂(1)橙剂是一种高效落叶剂,因其容器的标志条纹为橙色,故名“橙剂”。橙剂中含有剧毒物质二噁英,对人体有极大伤害,有极强的致癌性。(Agent Orange)。听闻自己的成果被用于制造化学武器,高尔斯顿十分痛心。

自1966年开始,高尔斯顿与“科学家公共信息研究所”(Scientists’ s Institute for Public Information)和“科学社会责任科学家组织”(Scientists for Social Responsibility in Science)密切合作,与全国各地志同道合的科学家、记者、官员等一同呼吁停止在战争中使用落叶剂的行径。在不断努力下,他们取得了成功——1970年,尼克松总统下令停止喷洒落叶剂[4]。但化学毒剂早已挥洒到了越南大地,并造成了严重的影响,因此高尔斯顿决定亲自去越南进行实地考察,并与当地越南科学家进行交流。

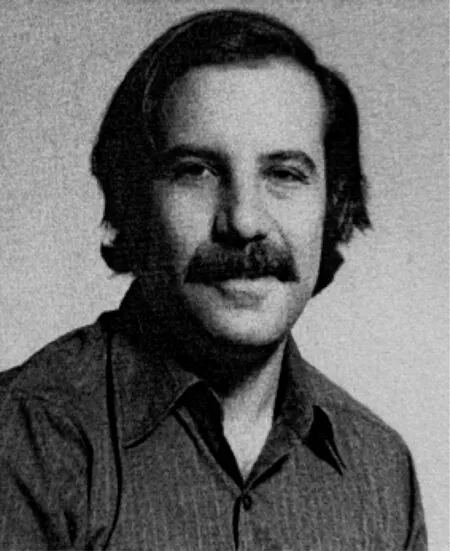

伊森·西格纳(图2),美国麻省理工学院微生物学家。1937年4月3日出生于美国纽约市布鲁克林区,1958年获得耶鲁大学生物物理学最高荣誉学士学位,1963年在马萨诸塞州剑桥市的麻省理工学院获得博士学位,1958—1962年在美国国立卫生研究院担任博士后研究员。1964年在法国巴黎巴斯德研究所(Pasteur Institute)工作,进行大肠杆菌基团移位机制方面的研究。1966年起在麻省理工学院担任微生物学教授,长期从事噬菌体基因表达、噬菌体应用等方面的研究。90年代对急性T系淋巴细胞白血病的病理进行了研究,为治疗和预防白血病作出了贡献。

图2 伊森·西格纳

西格纳是“科学为人民”组织(Science for the People)的成员,“科学为人民”是1969年在广泛反对越南战争的浪潮中崛起的一个激进左翼组织,目的是引导科学和技术远离军国主义和企业利润,转向基本的人民社会需求[5,6]。西格纳作为其成员之一,参加了许多左翼活动,并一直致力于反对越南战争。

西格纳在左翼活动中认识了美国哲学家、政治评论家诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky, 1928—)(2)诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky, 1928—),美国哲学家、语言学家、认知学家,同时也是政治评论家。乔姆斯基被认为是美国激进派政治人物的最著名代表之一,在越南战争期间他强烈地谴责美国的军事行动,并撰写了大量相关的著作。。越南战争期间,美国政府严格限制美国科学家与越南科学家来往,乔姆斯基对美国这一举动进行了严厉抨击。他在越战期间派遣了多组美国科学家赴越考察,会见当地科学家,并为他们提供科学援助。据西格纳回忆,他正是在类似的左翼活动中结识了高尔斯顿,并随后在乔姆斯基的邀请下与高尔斯顿一同前往越南(3)笔者对西格纳的邮件访谈,2019年10月9日。。

1971年4月,高尔斯顿和西格纳作为美国民间反战赴越科学家中的一组,在诺姆·乔姆斯基的安排下,前往越南民主共和国进行考察。

1.2 临时起意申请访华

高尔斯顿和西格纳在进行访越的准备工作时,获悉了美国乒乓球代表团将于4月访华的消息,他们意识到北越与中国在地理上非常接近,或许可以有机会访问这个古老而神秘的东方大国。于是他们于1971年4月14日给中国驻渥太华大使馆写了申请信,还给英国科学史家、长期以来的“中国之友”李约瑟(Joseph Needham, 1900—1995)写了信,探询能否在他们访问北越之后前来中国访问。但由于一直没收到回复,他们在4月19日途经巴黎时用拴在商店外面的演示打字机又写了一封信,交予了中国驻法国大使馆[7]。

以下为西格纳寄给渥太华大使馆参赞徐中夫的信件全文:

尊敬的徐先生,

我写信来是为了申请访问中华人民共和国的许可。

我认为,这样的访问对中美两国人民都是有益的。我是麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)生物系的教授(我随信附上了简历)。我的专业领域是分子生物学和遗传学,这两个领域的研究活动在过去十年里在全世界范围内得到了极大的扩展。我非常渴望了解到中华人民共和国同事在这些领域所取得的进展。我相信我对中华人民共和国的访问将有助于扩大中国与许多美国科学家之间联系,并有助于在不久的将来在中美两国人民之间建立更广泛的科学信息和人员交流。

我特别希望与中华人民共和国建立科学联系,以扩大与社会主义国家科学家之间的联系。在过去的两个夏天中,我在哈瓦那大学(University of Havana)教授分子生物学,并为即将到来的夏天安排了另外几门课程。此外,我将要去越南民主共和国进行科学访问。

我在这个时候提出申请,部分原因是最近中美两国人民之间的合作有所增加,而且周恩来先生对未来关系持乐观态度。另一个原因是我将于4月23日星期五抵达越南河内进行持续约一周的访问。虽然我意识到我从河内扩展到中华人民共和国的访问必须在很短的时间内进行安排,但这次幸运的访越机会使这种可能性非常具有吸引力。我将于4月19日星期一到巴黎,并向中华人民共和国驻巴黎大使馆询问,在到达河内后也会如此。我对河内的访问将由阿瑟·高尔斯顿教授陪同,他将单独向您申请。

我希望您能够考虑我访问中华人民共和国的申请,这对中美两国人民都是有所帮助的。

此致

伊桑·R·西格纳

微生物学副教授(4)1971年4月14日.西格纳寄给中国驻渥太华大使馆的申请信. 北京: 中国科学院微生物研究所档案室, 案卷号: 1971- 0801-a09- 00348- 002:37.原文见“附录”。

西格纳在信后附上了自己详细的工作经历。

高尔斯顿则说明了自己前往越南民主共和国考察的目的,并附上他撰写的反对美国军方使用落叶剂的文章,表示了他们爱好和平、反对战争的立场,并指出这次访问是他们自己的意愿,与美国政府无关。

我国驻加拿大渥太华及驻法大使馆将他们的要求报回国内,外交部第一时间与中国科学院进行了联络。经过中科院院长郭沫若、总理联络员刘西尧等领导的商议,认为可以接待这两位科学家。经上报请示,因两位科学家的反战背景,又由于他们只是以私人名义提出请求,最后经毛主席和周总理批准,同意这两位美国科学家访越后访华,并请他们到越南河内的中国大使馆领取签证[7]。

1971年5月6日中国驻河内大使馆传唤了两位科学家,告知他们访华的申请已获批准,这让他们感到十分惊喜。5月10日下午,他们搭上了自越南河内飞往广西南宁的航班。西格纳在日记中写道:“我们登上飞机,转眼就来到了中国——一切都是那么的新鲜和与众不同。我觉得自己就像一个在快乐花园里的孩子,在河内,我知道该期待什么,并准备挖掘出一些明确的东西。在中国,我什么都不知道,准备好要大吃一惊。”(5)西格纳的旅行日记,1971年5月10日。

2 两位科学家在华行程

高尔斯顿与西格纳于1971年5月10日晚从广西南宁入境,在华期间先后访问了广州、北京、上海和杭州。5月11日至12日,两位科学家在广州进行参观游览,并于12日晚乘火车于次日抵达北京[8]。5月13日至19日,两位科学家在北京进行了参观访问,并于 5 月 19 日下午在人民大会堂受到了周总理和中国科学院院长郭沫若的会见[9](封三图1)。随后于5月20日抵达上海,继续进行了为期四天的参观活动[10]。5月24日晚,他们从广州乘专列赴深圳出境,结束了为期两周的访问。全程由中科院植物研究所革命委员会主任潘纯和一名翻译人员刘子翰陪同参观[11]。

2.1 学术交流活动

在中科院的安排下,两位科学家在北京期间参观了中科院植物研究所、微生物研究所(图3);在上海期间访问了中科院上海生物化学研究所、植物生理研究所,这些科研机构均与二人的专业方向有关。

图3 微生物所科学家们工作的场景,出自两位科学家的文章《中国的教育和科学》

两位科学家在参观科研机构的过程中,参观了实验室,与科研人员进行了交流,并了解了我国在植物生理学、细菌遗传学等方面的新进展。他们认为我国的科研进展比起欧美国家是缓慢的,但在“文化大革命”的浪潮下,我国的科学研究十分重视与实际相结合,取得了一些实用的成果,如培育在工业和医学上有应用价值的菌株、利用化学试剂除草等,这些成果的实用性让两位科学家很欣赏[12]。他们对一项工作尤其感兴趣:当时研发出了一种赤霉素的粗制方法,农民可以在自家生产赤霉素,使大麦的产量增加约20%,这令二位科学家非常惊奇,因为在美国,赤霉素晶体的生产对技术有一定要求,且价格昂贵。

参观途中,两位科学家还会见了崔澂(6)崔澂(1911—1996),我国植物生理学家,中国植物生理学的奠基者之一。曾在矿质营养和植物激素等研究领域取得过开创性成就。曾先后就任南开大学生物系副主任、中科院植物所生理室主任等职,并担任全国植物生理协会秘书长和植物学报主编。、林镕(7)林镕(1903—1981),我国植物分类学家,早期从事真菌学研究,是中国真菌学研究的先驱者之一。曾先后任福建省研究院动植物研究所所长,中国科学院植物研究所研究员、代理所长,北京植物学会第三任理事长等职。1955年当选为中国科学院院士。、方心芳(8)方心芳(1907—1992),我国微生物学家。曾任中国科学院微生物研究所副所长,于1980年当选为中国科学院院士。方心芳是中国工业微生物学的开拓者,为中国的菌种保藏事业奠定了基础,促进了我国传统发酵工业的现代化。、陆师义(9)陆师义(1920—),我国植物病理学家,遗传学家。主要从事小麦锈病治疗、玉米黑粉菌基因方面的研究,历任中国科学植物研究所副研究员、微生物研究所研究员,世界生产率科联(WCPX)国际顾问,1989年当选为世界生产率科学院院士。等我国著名科学家。科学家们一方面在参观途中为两位访客进行讲解,另一方面就中美两国的科学研究趋势、科学理论的应用方式等方面与两位访客进行了讨论。两位科学家对中方科技人才的来源、设备研制情况等方面提出了问题,中方科学家也一一进行了解答,并询问了美国在植物学、微生物学方面工作的进展情况。

5月17日下午,两位科学家在北京饭店的接待室里分别向中科院植物研究所和微生物研究所的科学工作者们同时举行了两场讲座。高尔斯顿的讲座内容是欧美等国的植物生理研究工作进展,着重阐述了光敏色素(Phytochrome)、离层酸(Abscisic acid)等植物激素的化学性质以及它们在农业上的应用情况等。参与讲座的人员包括崔澂、吴素萱(10)吴素萱(1908—1979),我国著名植物细胞学家。她开辟和亲自参加了我国花药培养和细胞杂交的研究领域,为发展我国植物细胞生物学作出了重要贡献。曾任西南联大植物系副教授、北京大学生物系教授、中科院植物细胞研究室主任、中国植物学会副理事长等职。、林镕等植物所的20名科学家[13]。我国学者认为,高尔斯顿所讲的内容比较前沿,具有一定水平,并且报告深入浅出、实事求是,为植物所当时开展的植物激素、化学除草等工作提供了一些启发。会后高尔斯顿将他于1970年出版的著作《植物发育的控制机制》送与参会人员,并在书中写上“送给我的中国朋友”,态度十分友好[14]。

另一场是西格纳关于噬菌体基因的专题讲座。参加讲座的约有75位学者和学生,主要来自微生物研究所[15]。讲座由方心芳教授主持,陆师义教授担任翻译工作。陆师义于1952年自美国明尼苏达大学植物病理系博士毕业,并于同年回国[16],有一口十分流利的英语,让西格纳感到赞叹。在讲座后的座谈会上,西格纳回答了听众的问题,包括对中心法则的评述,以及美国微生物学家艾伦·坎贝尔(Allan M. Campbell, 1929—2018)(11)艾伦·坎贝尔(Allan M. Campbell, 1929—2018),美国微生物学家和遗传学家,他对λ噬菌体的开创性研究在20世纪末推动了分子生物学的发展。曾任美国斯坦福大学生物学系教授,美国微生物学会、美国文理科学院研究员。对于λ噬菌体的研究等,但实际上西格纳在讲座中并未提到坎贝尔的工作。在日记中,西格纳提到“这些问题表明大多数听讲座的人熟悉西方科学的最新进展,少数专家则有更专业的知识”(12)西格纳的旅行日记,1971年5月17日。。

在1949年前,我国缺乏正式的微生物学研究机构,微生物学的研究也较为薄弱。新中国成立后,我国于1958年建立中科院微生物研究所,极大改善了这种情况。这次西格纳的来访,也开辟了建国后两国微生物学家之间交流的道路[17]。西格纳认为这次的讲座是在一种愉快舒适的氛围下进行的,他也非常愿意今后与中国的科学家们进一步交流。

总的来说,在参观过我国的科研机构后,高尔斯顿与西格纳认为:

我们看到的大多数科学研究的质量都很一般,但考虑到中国在1949年刚刚摆脱封建统治,有这样的情况并不奇怪,不如说进展甚至是相当显著的,并且也获得了一些重大成果,例如人工合成胰岛素和使用赤霉素提高植物产量等。[15]

当时中国的科学研究重点是应用研究,并且有很强的决心在不依赖外国力量的情况下去发展科学技术。虽然我国科学家们的工作条件较为原始,但根据看到的实际情况,他们相信中国会“试图在他们认为重要的领域尽可能快地实现自给自足”[12]。他们回国后发表于Science杂志上的文章《中国的教育和科学》(Education and science in china)对我国的科学研究情况作了比较客观的阐述与总结。

2.2 参观针灸麻醉手术

除科学机构外,两位科学家对中国的传统医学也非常感兴趣。在京期间他们参观了北京医学院附属第三医院(今北京大学第三医院),并被允许观看和拍摄针灸麻醉手术。

针灸麻醉是通过医生的针灸操作来实现的,在病人指出受影响的身体部位已经麻木后,医生就可以开始手术。两位科学家共参观了4场不同的针灸麻醉手术,包括胃肠吻合术、治疗疝气、切除甲状腺肿瘤以及切除卵巢囊肿。在日记中,西格纳描述了参观手术的过程:

四场手术是几乎同时开始的,病人们躺在桌子上准备针灸,我们在四个手术室里来回走动,观察每个手术室的不同阶段,大约有15名医院工作人员和我们的导游陪同。在手术过程中,患者始终是清醒的,手中紧紧握着《毛主席语录》。他们(手术人员)没有保持沉默,甚至还与患者进行交谈。导游鼓励我们拍照,但让我们尽量远离手术团队,避免与他们交谈。工作人员甚至还让手术团队暂停切除卵巢囊肿,以便我们可以拍摄被切除的照片(封三图2)。这里整个业务情况都很宽松和轻松(13)西格纳的旅行日记,1971年5月17日。。

工作人员向他们解释道,通过对传统针灸技术的进一步研究,他们开发出了将针灸作为手术局部麻醉剂的新用途。在病人指出患处已经麻木的情况下,通过持续通电将镇痛效果得以维持,便可开始手术。除此之外,针灸的另一个新用途是治疗耳聋。在北京第三聋哑学校,两位科学家了解到一些聋哑孩子每隔十天接受一次针灸治疗,治疗后约90%的儿童听力有所改善,但只有极少数儿童能够转到普通学校正常上学[15]。他们还观看了聋哑儿童的表演,并与他们进行了交流。

虽然两位科学家认为这种技术并不具有牢实的科学基础,是一种实验性疗法,但他们仍然对这种奇妙的麻醉手段感到震惊。他们认为针灸麻醉的优点有很多,比如患者可以在手术中随时与医生沟通、不需要昂贵的设备、没有化学麻醉并发症等等。

2.3 其他访问活动

高尔斯顿和西格纳在华期间还参观访问了一些其他机构和大学,包括参观北京月坛工厂、游览广交会以及参观了中山大学、北京大学、复旦大学三所高校,还参观了颐和园等名胜古迹。

在广州游览期间,两位科学家参观了当时正在举办的广交会(中国进出口商品交易会)。我国当时已有能力制造联合收割机、拖拉机等农业机械,以及卡车等各种交通运输工具,还有一些精密仪器、电子产品等,均在广交会上进行了展览。高尔斯顿记录了他们所看到的情景,他评价道:“从西方的观点来看,中国算不上工业化的,但肯定也不是非工业化的,而更应当算作工业欠发达的。”他认为:“中国显然具有发展工业的技术和能力,当他们决定去发展工业时,这些技术和能力将会给他们带来很大好处。”[19]广交会跟他们想象之中的完全不同,中国的发展速度让他们感到非常惊讶。

高尔斯顿和西格纳还访问了几所国内的大学,包括中山大学、北京大学,以及复旦大学,参观了实验室和教室,并了解了几所大学的课程安排、上课情况、招生情况等(图4)。他们在校园里询问学生们对自己大学的看法以及毕业后的去向;学生们对两位美国科学家很好奇,也询问了美国的大学教育情况,以及美国人对于越南战争的看法等。他们与中国学生进行了友好而热切的交谈,了解到中国学生很愿意与美国人民建立友谊。热情开放、富有活力的中国学生给两位科学家留下了深刻的印象(14)西格纳的旅行日记,1971年5月15日。。

图4 两位科学家参观北京大学时学生为他们表演的情景(西格纳供图)

5月19日下午,周恩来总理和郭沫若院长在人民大会堂接见并宴请了两位美国科学家。据西格纳回忆,周总理说话坦率,头脑非常冷静、思维敏捷,对他们二位本人和所从事的科学工作很感兴趣,同时也对美国的政治和社会环境很熟悉(15)西格纳的旅行日记,1971年5月19日。,周总理也表示欢迎更多的美国科学家来华访问,双方就越南战争以及中美关系等方面进行了友善而深刻的交流。

3 两位科学家访华产生的影响

3.1 加快了中美交往的进程,直接促成1972年美国科学家联盟代表团访华

高尔斯顿和西格纳返美后不久,直接促成了美国的科学家联盟代表团来华访问,及其随后的中国科学家代表团回访美国。

高尔斯顿和西格纳均是美国科学家联盟(The Federation of American Scientists)的成员,在他们回国后,美国科学家联盟的理事杰里米·斯通(Jeremy Stone, 1935—2017)致电高尔斯顿,与高尔斯顿就派遣美国科学家联盟代表团访问中国的事情进行了探讨[20]。随即,高尔斯顿致函郭沫若院长,推荐美国科学家联盟(FAS)代表团访华。

经周总理批准,1972年5月21日,美国科学家联盟代表团6人应全国科协邀请前来我国访问,代表团成员包括美国科学家联盟主席马文·戈德伯格(Marvin Goldberger, 1922—2014)、美国科学家联盟理事杰里米·斯通以及著名的中国及东亚法律专家孔杰荣,即杰罗姆·科恩(Jerome Cohen, 1930—)及3位成员的夫人。代表团在会长马文·戈德伯格教授的率领下,于1972年5月访华3周。

1972年6月16日,周总理会见并宴请了美国科学家联盟代表团成员。在宴会过程中,斯通提出了邀请中国科学家访问美国的愿望,周总理表示原则上中方愿意派遣科学家访问美国,但当时中美两国对台湾问题仍然非常敏感,访问过程中不能和有台湾作为会员的国际组织或与台湾有密切关系的美国机构发生任何往来,斯通也当即表示同意[7]。

美国科学家联盟代表团在华期间以及返美后多次邀请中国派科学家代表团访美,这一邀请在当时是不寻常的。因为当时中美关系十分敏感,中方未曾派遣过任何人访美。此外,当时中国科技界大部分科研工作仍然处于停顿状态,但是为促进中美关系的发展,毛主席和周总理还是亲自决定派遣中国科学家代表团回访美国[21]。

经过严密筹划,以我国著名生物学家贝时璋为团长的科学家代表团(北京市科委主任白介夫为副团长,团员包括中国科学院高能物理所所长张文裕教授、化学所副所长钱人元教授、清华大学钱伟长教授等)于1972年11月17日抵达美国进行访问。这是我国在建国后第一次派遣综合性科学家代表团前往美国(16)经周总理批准,中国科学家代表团以贝时璋为团长进行组团时,同时计划访美组团的还有我国的医学代表团(参见武衡《科技战线五十年》,科学技术文献出版社,1992年第360—361页)。1972年10月10日,以中国医学科学院首都医院外科副主任吴蔚然为团长,中华医学会副秘书长傅一诚为副团长的中华医学会医学代表团前往美国、加拿大、法国进行访问。代表团成员有林巧稚、吴学愚、李彦三等人,这是我国建国后最早抵达美国访问的中国科学家代表团(参见《人民日报》1972年10月11日 第3版)。,美政府对中国科学家代表团给予了极大的重视,在知悉中国科学家代表团即将来访时,曾提出由美中学术交流委员会(17)全称为美国与中华人民共和国学术交流委员会,是美国国家科学院下属的委员会之一,成立于1966年,该委员会的主要任务是收集和编辑一些有关中国科学技术方面的资料和新闻向美国科学界进行报道。来接待我国科学家代表团的建议,我国认为这是一个很好的建议,但提议由美国科学家联盟和美中学术交流委员会联合接待最为恰当。一方面美国科学家联盟是邀请者,应对其保持尊重;另一方面美中学术交流委员会又是美国国家科学院的所属机构,可以保证代表团的安全和接待规格,因此我国科学家代表团在美期间,由美中学术交流委员会与美国科学家联盟来共同接待[7]。中国科学家代表团在美期间访问了华盛顿、纽约等城市的一些著名大学和实验机构,受到了美国科学家们的热情接待[22]。在中美双方共同努力下,长期以来停滞的中美两国科学交流终于重新焕发了生机。

3.2 让美国科学家对中国科技产生浓厚兴趣

回到美国后,高尔斯顿和西格纳写了许多关于这次中国之旅的文章,其中发表在《科学》(Science)杂志上的《中国的教育和科学》(Education and Science in China)一文在美国科学界产生了很大反响。自1949年之后,美国对中国科学的发展情况实地考察较少,因此他们的文章让许多美国科学家对中国的科学技术产生了浓厚的兴趣。

中国的传统医学就是一个例子。西格纳在文章中写道:

在中国,传统医学似乎受到了非常严肃的对待。科学家们正在教农民识别、种植和处理草药……科学家们正试图从这些药物中提取活性成分,比如在中山大学,我们看到学生们正在测试一种从紫珠属植物中提取出来的物质的止血效果。在西方学习过的医生也被鼓励学习中国传统医学,并将两种体系结合起来。[15]

除此之外,他们二人回国后,在多次讲座和会议上提到了让他们震惊的针灸麻醉技术,由于他们科学家的身份,针灸受到美国广大民众的关注。1971年7月美国著名记者詹姆斯·赖斯顿(James Reston,1909—1995)访华,在亲历针灸治疗后写了一篇关于针灸疗法的报道,在美国一度掀起“针灸热”。但美国医学界认为他们并非医学专家,不懂临床医学,针灸麻醉是不可信的,于是便组建医学代表团于1971年9月来华访问,专门观看了解了针灸麻醉手术[23]。在今天看来,针灸麻醉的适用范围有一定局限性,疗效也不够稳定,目前主要作为现代药物麻醉的一种辅助手段[24],但在当时的环境下,针灸麻醉让美国医学界对中国的医学产生了兴趣,产生了想要了解中国医学、与中国医学界进行沟通的愿望。

3.3 让美国人民了解中国

5月19日,周总理在宴请两位科学家时,曾问过他们美国人民对中国的看法,西格纳的回答是:“一无所知。”西格纳提到,美国的新闻报刊上描绘的中国是一个高度军事化的国家,并且具有强大的野心。由于描绘了这样一个“妖魔化的形象,美国人民非常惧怕中国[25]。周总理则明确表示中国将始终采取反对侵略的立场,尽管中国对美国过去的许多行为感到失望,但还是希望中国能够和美国建立友好关系。

高尔斯顿和西格纳回国后,为美国的多所学校、政治团体和教会团体举办了关于他们访华情况的讲座,回国后的第一年高尔斯顿甚至参加了100多次的会谈。在接受《纽约时报》采访时,高尔斯顿引用了周总理的话语:“中国无意成为超级大国,也无意向海外派兵。”[26]高尔斯顿希望向美国群众传达这样的信息:中国人民是“真实的人”,并拥有“许多可爱的品质”,简而言之,就是在美国人的眼中逐渐“人性化”了中国人民。

1972年6月,高尔斯顿携带家属又一次访问了中国,并在卢沟桥人民公社体验了两周的农民生活。回国后他将自己的经历写成一本著作《人民中国的日常生活》(DailyLifeinPeople’sChina)(封三图3),在美国产生了很大的影响,一度成为畅销书[27]。其中的六篇文章自1975年3月起被翻译、刊登在《参考消息》上,引起了国内一定程度的关注。

回国后,高尔斯顿对他们所收集到的材料与美国官方的材料进行了比较,他认为他们的印象才较为正确地反映了当时的中国社会[11]。这也是高尔斯顿写这本书的目的,他愿意与美国人民分享这些印象,并期待着两国之间长期的阻碍能够逐渐化解,终有一天能够建立起信任和友谊。

3.4 两位科学家来访的政治意义

作为新中国建国后第一次来到中国访问的美国科学家,高尔斯顿和西格纳的这次访华也具有重大的政治意义。在两位科学家访华以前,美国领导人已经释放过对华关系缓和的信号。1971年4月16日,尼克松表示希望自己的女儿能到亚洲做蜜月旅行;1971年4月29日在一次记者招待会上,他进一步表示希望自己也能够到中国大陆访问。两位美国科学家能够顺利来华,也是在这样的外交语境中结出的成果[28]。这样的信号被我国接收到了,并给出了积极的答复。两位科学家的来访受到了我国政府的高度重视,从周恩来总理的亲自接见以及中方各单位的精心接待可以看出,中国政府对两位科学家的招待是上升到国家高度的,《人民日报》《参考消息》也对两位科学家的来访情况作出了多篇报道。

通过对西格纳的访谈得知,美国政府对他们前往越南考察的行为感到非常不满意,对他们擅自作出访问中国的决定就更不高兴。但鉴于中方友好且热情的接待,二人的访华得以成功进行,加快了中美两国交往的脚步,美国政府对他们擅自访华的态度也有所转变。时任美国国务卿罗杰斯(William P. Rogers, 1913—2001)为此发表声明,对中国能够邀请和接待两位科学家访华表示感谢,并表示“希望找到机会给以报答”[29]。美国《基督教科学箴言报》(TheChristianScienceMonitor)的报道认为,他们二人的访华可以被看作是“打开了第二轮的乒乓外交”[30],迅速地拉近了两国的关系,是中美两国关系的一次重大解冻。

4 结语

高尔斯顿和西格纳是幸运的,他们是新中国建国后第一批进入新中国访问的美国科学家,他们的来华申请能够得到批准也具有一定的“偶然性”。首先,他们爱好和平、反对越战,反对美政府暴行的立场获得了中国的肯定;其次,高尔斯顿和西格纳是以个人名义申请来华的,并未经过美国政府允许。当时中美两国刚刚开始破冰,仍无法进行两国之间的官方直接交流,他们这种不带政治色彩的民间申请,恰好是一种特殊且有效的方式;再次,科技是个相对不敏感的领域,激励两位科学家来华的并非是对国家利益的需求,更多的是对自身专业的兴趣和对中国科学的好奇心,这种交流的非互惠性也促成了二人访华的成功[31]。这几点“偶然性”重叠在一起,顺应了当时我国对美的交流愿望,最后达成了他们来华的“必然”。

始于1970 年代初的中美两国的科技交往是中美两国关系恢复最早的领域之一,而且一直是两国关系的重要组成部分,同时也是两国政治关系的重要体现[32]。高尔斯顿和西格纳访华的背后是中美两国对开展交往的共同愿望。他们将有关中国社会和科学的信息带到美国,敲开了尘封许久的中美科技交流的大门,并继续为两国的科技交流作出了贡献,彰显了他们的科学国际主义精神。同时,他们还将中国人民勤劳友善、自力更生的精神带给了美国广大人民群众,为支持中美建交的社会舆论贡献了力量。他们热爱和平的精神、为中美交流所作的贡献值得我们铭记。

致 谢本文写作过程中,在美国马萨诸塞大学阿默斯特分校历史系的舒喜乐(Sigrid Schmalzer)教授的亲切帮助下,得到了西格纳教授的联系方式及访华日记;西格纳教授通过邮件提供了照片资料与历史信息,并解答了很多问题;在中国科学院植物研究所、微生物研究所的支持下得以获得两位科学家参观时的档案;美国加州州立理工大学普莫娜分校历史系王作跃教授、北京大学历史系的张静老师、中国社会科学院拉丁美洲研究所前所长李明德教授提供了相关文献材料及报道资料。在此谨致谢忱!