道光历元《回回历法》抄本考论

李 亮

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

伊斯兰天文学最早约于北宋传入中国,元朝时在上都等地还建有由西域天文学家负责的回回司天监,装配精密的伊斯兰天文仪器,收藏有大量波斯文和阿拉伯文写成的天文和数学著作[1]。这些回回天文学家的工作,不但为中国天文学发展作出了重要贡献,在一定程度上也加强了不同民族与文化之间的交流。思想家梁启超就曾指出“历算学在中国发达甚古,然每每受外来的影响而得进步”,而“元代之回回法”便是其中重要的一次外来影响[2]。不过,虽然自元代起,官方的天文机构就实行了汉人与回回并立的“双轨制”,但从种种迹象来看,元朝并没有鼓励回回与汉族天文学家之间的深入交流,也没有组织系统的图书翻译工作[3]。

明洪武初年,一如元制,不仅接管了元朝的汉、回天文机构,还把大量原藏秘书监的波斯文和阿拉伯文天文书籍运往南京,并且诏征元太史院张佑、回回司天监黑的儿等十四人,原上都回回司天台的郑阿里等十一人前去南京商议历法。洪武十五年(1382)朱元璋又下令开展伊斯兰天文历法著作的翻译工作,终于促成了《天文书》(清代被称为“明译天文书”)和《回回历法》两部回回天文著作的翻译[4]。自此,回回历法便一直与明代官方的大统历相互参用,长达二百五十余年[5]。

回回历法传入中国后,经过长期的发展形成了一系列典籍。要而言之,大致分两类:一是回回历法原著的汉译本、编译本; 二是汉地学者介绍、阐释回回历法的论著[6]。近年来,学界对于回回历法的研究,主要围绕两个方面的问题展开:一是对回回天文历法在中国历史上重大史实的讨论;二是对回回天文历法自身的研究考察[7]。其中,不少研究工作的开展受益于近年来新材料的不断发现。例如,俄罗斯圣彼得堡东方学研究所藏 MS C 2460天文算表为揭示回回历法中“经纬时加减立成”的早期翻译工作提供了依据[8]。基于对日本国立公文书馆藏贝琳本《回回历法》的分析,可以得知回回历法在日月交食食分的推算方面,相比大统历具有一定优势[9]。韩国首尔大学奎章阁图书馆藏《纬度太阳通径》以及《宣德十年月五星凌犯》的发现,不但为我们了解洪武年间传统历法与回回历法的会通工作提供了线索[4],也为回回历法“推步分经纬之度,著凌犯之占,历家以为最密”([10],页409)之说提供了旁证,证实了其在明代历算中的主要用途[11]。此外,南京图书馆藏《回回历法》清抄本,也为厘清清代初期回回历法的重新编撰工作,以及探究“加次法”的补充过程提供了帮助[12]。

可以说,对回回历法的研究很大程度上依赖于新材料的发现,尤其是近年来对域外文献的发掘。对此,有学者展望回回天文学史研究时就曾指出,需要广征资料,尤其是来自历史上汉文化辐射圈内、奉中国正朔的邻国文献资料,如收藏于朝鲜、日本等国的域外资料[13]。此外,在研究中也存有一些领域需要填补空白,如康熙八年(1669)回回天文学丧失官方地位之后,回回历法在民间的传承与使用情况如何一直缺乏研究。

数年前,笔者在韩国国立中央图书馆发现《回回历法》道光抄本一种,该书也是目前已知《回回历法》诸多版本中,年代最晚的版本。本文通过介绍该书的内容,以及分析其编撰特征,以此讨论回回历法在清代晚期的发展与传承情况。

1 道光本《回回历法》的内容及特点

韩国国立中央图书馆藏有《回回历法》抄本一册,不分卷(馆藏号:古朝66- 40)。该书版式为四周单边,半郭20.9× 13.7厘米,上黑鱼尾,共有43叶(对开页),每页10行21字,为双行注(图1)。全书内容分为三部分:一是“用数”(共3叶),介绍了历法推算的基本天文常数以及历元的选取;二是“历法术文”,包括“太阳”“太阴”“月食”“日食”和“三十星”五个部分,介绍如何利用回回历法推算太阳和月亮的天体位置,以及日食和月食的时刻及食分大小(共22叶);三是“算表”,即对应于第二部分的各种不同天文计算表格(共21叶)。由于该书并无序跋,因此作者身份等信息未明,需要从具体内容来考证该书的相关情况。

与明清时期其他回回历法著作相比,道光本《回回历法》主要是关于太阳、太阴和日月交食的推算,不包括五星运动、月五星凌犯部分的内容,也不涉及“加次法”,以及回回阳历、阴历和中国传统历法的日期换算等问题。另外,虽然朝鲜李朝就曾颁用过回回历法,还将其改编成《七政算外篇》,且《李朝实录》也收载有从中国传入后,经朝鲜学者考校和订正的回回历法,但是,从道光本的具体内容来看,该书应该是出自道光年间的某位中国学者,而非朝鲜学者所著,对此后文还将做进一步分析。

道光本最显著的特征是以“道光十四年甲午”(1834)为元,这与此前的各种回回历法著作皆不相同。明成化年间的贝琳本《回回历法》按“西域岁前积年,即开皇己未为元”[14],《明史·回回历法》(简称“《明史》”本)亦云“其历元用隋开皇已未,即其建国之年也”[15]。 由于隋开皇已未年(599)早于伊斯兰教传播的时间,其历元曾是困扰学界的难题。不过,该问题实际是在日期换算过程中,采用了回回阴历积年造成的误解。如清代学者王锡阐(1628—1682)就曾指出,其实际历元为唐武德五年壬午(622)([16],页617—619)。唐武德五年壬午六月初三(622年7月16日),即回回建国纪元元年元旦[17]。也就是说,此前回回历法各版本的历元时间实际上皆与伊斯兰教的开端有着紧密联系。

图1 韩国国立中央图书馆藏《回回历法》抄本

从道光本的内容来看,该书继承了《明史》本的一些特点。例如,先给出了基本天文常数“用数”,这与贝琳本《回回历法》的“释用数例”部分也相类似。不过,道光本除了沿用回回历法的主要内容,还借用了中国传统历法的一些表述方式。如“岁实,三百六十五日一百二十八分日之三十一”和“朔实,二十九日三百六十分日之一百九十一”,这种用分数来表示天文常数的方法,是中国传统历法的特点。对此,贝琳本中没有直接给出这些数值,《明史》本中则以宫闰“凡百二十八年而宫闰三十一日”和月闰“凡三十年月闰十一日”间接加以介绍。

此外,从道光本可以看出,该书使用道光甲午为元,并给出了道光甲午年的几项基本天文常数:

太阳中心行度应,十一宫十七度二十四分十四秒。

太阳最高行度应,三宫九度十六分四十一秒。

太阴中心行度应,十一宫十四度三十二分二十四秒。

太阴本轮行度应,十一宫十七度二十二分二十四秒。

太阴计都行度应,三宫一度四十九分五十秒。([18],卷上,页1)

书中还提到“以上五应,道光甲午二月初一日午正初刻,截元各行度也”,因为“按回回历法,以隋文帝开皇十九年己未为元,距道光十四年甲午约一千二百三十五算”([18],卷上,页1)。说明这些数值是根据己未历元换算而来,即道光十四年二月初一日午正时刻,太阳和太阴到春分点的平黄经值以及远地点的位置。从中还可以看出:一方面历元采用了中国传统历法术语“应”,该术语的使用与授时历废弃上元积年法而取代以实测历元有关。如郭守敬等人在编修授时历时,就将气应、转应、闰应、交应、周应、合应和历应等统称为七应(1)这种用法也可能是受到《明史》本回回历法的影响,如其中已经采用了闰应、度应、转应这几种传统术语。。另一方面,这些“应数”与中国传统历法以冬至日子夜时刻为基准不同,而是考虑到了回回天文学的习惯,以午正为起点。此外,书中还提到“其十一月朔日,即中国二月朔日也,今截元首朔表中以甲午十一月朔为第一朔起算”([18],卷上,页2)。

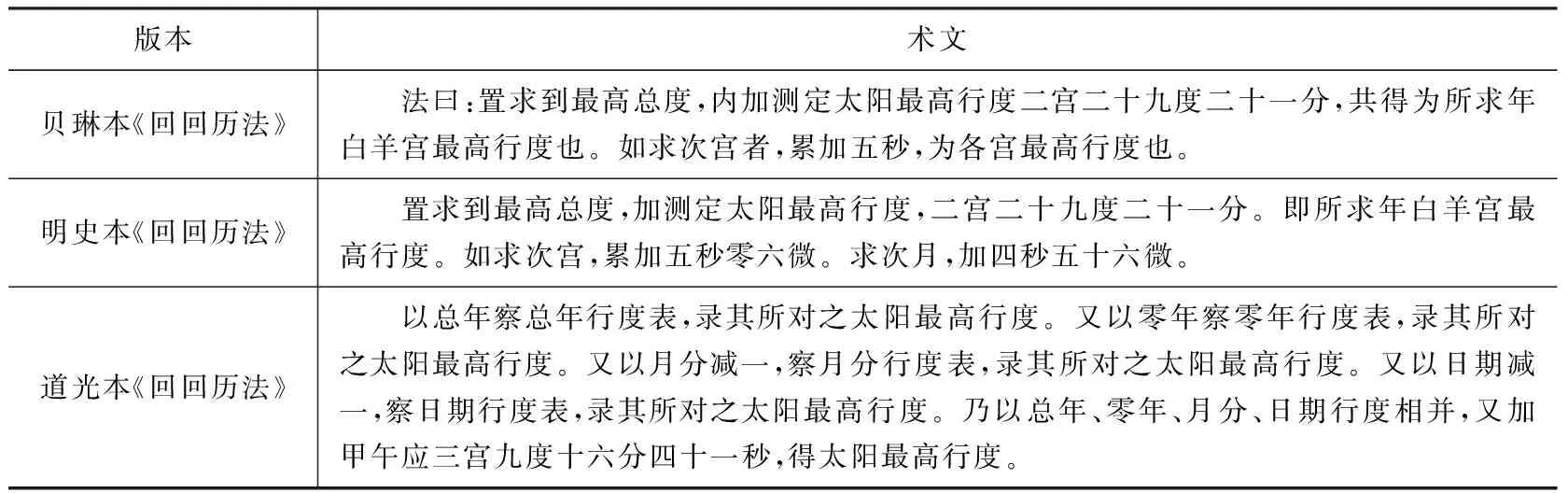

在“历法术文”方面,道光本的推算步骤与其他回回历法著作基本一致,不过在术文的表述上,内容更加丰富。以求“太阳最高行度”为例,道光本就显得更为具体,尤其是在阐述算表的使用方面(表1)。

表1 几种不同版本《回回历法》的术文差别

从以上内容可以看出,道光本不但选取了新的历元,编撰结构上还参照了《明史》本。其中一些内容,不但考虑到了回回天文学的习惯,如以午正为一天的起点,同时也采用了中国传统历法的术语,如使用“应数”。

2 道光本《回回历法》对算表的调整

回回历法的一个重要特点是“作者之精神,尽在于表”[19],这继承了伊斯兰天文学中广泛使用zīj(汉译为“集尺”,阿拉伯语中为天文算表的意思)的传统。在算表使用方面,道光本提供了较为完整的算表,而不似《明史》本为了节省篇幅,而只是将平行表等“作表之法,载于志中,使推者不必见表,而自能成表”[19]。因此,除了“加倍相离度旧有表,而今据太阳、太阴相距之倍度,故两行相减,加倍用之,不立表”之外,其他与前面术文所对应的九种表格悉数保留(2)包括“各年首朔根表”“总年零年月分日期诸行表”“太阳加减表”“太阴第一加减差比敷分表”“太阴第二加减差远近度表”“太阴黄道南北纬度表”“昼夜加减差表”“太阳太阴影径分比敷分表”和“经纬时差表”。。不过,书中对这些表格也做了一些调适。

首先,该书分别对各表的用途做出了简要说明,如“各年首朔根表”记载有“各年首朔根表者,各年春分所在月,即二月也。距甲午首朔之年月日也”([18],卷下,页1),并且部分表格还提供有求表之法。随后,大多数表格也给出了“用表之法”,即提供有使用表格进行计算的实例。如“太阴第一加减差比敷分表”,就介绍有“设加倍相离度为一宫十九度,求第一加减差及比敷分”。为每个表格提供“用表之法”,并附带算例的形式,这在此前其他回回历法著作中并不多见,实际上这也是借鉴了入清之后西洋历法著作的特点(3)如《西洋新法历书》和《御制历象考成》等西洋历法著作通常在表格之前提供“用表之法”和相关算例。。

其次,在表格结构上,道光本与贝琳本《回回历法》不同。道光本采用了“旋转对称”结构(4)“旋转对称”结构类似现代使用的三角函数表,可两个方向读取。由于《回回历法》的中心差算表十二宫中的前六宫和后六宫的数据对称,所以采用这种结构编排算表可以节省一半的篇幅。,这其实是参照了《明史》本对表格进行处理的方式。这种结构也是西洋算表所常见的特征,通过利用表格前后两部分数据的对称,设计成从两个不同的方向读取数值,以节省篇幅[20]。即所谓“用顺逆查之,得数无异,而简洁过之,月、五星加减立成准此”([15],页774)。不过,在数据的读取方向上,道光本采用自左向右依次读取“宫、度、分、秒”,这与《明史》本自右向左不同。这种阅读方向的调整,大约形成于康熙之后,也与《御制历象考成》等书相仿。另外,道光本所有表格皆称“表”,而并非贝琳本和《明史》本等那样称作“立成”,同样也是受到西洋历法著作的影响(5)清代之前的表格,通常称“钤”或“立成”。其中,前者一般指对天文常数进行逐次累加,内容上相对简单的表格。后者从广义上说,在中国古代通常指算表,具体到天文算表方面,“立成”不但可指一般的算表,尤其指不需要进行高次插值计算,可以直接读取结果的算表。对此,徐有壬(1800—1860)在其《务民义斋算学·造各表简法》曾提到:“立成昔人名之曰钤,曰表,皆立成之别名”。据笔者研究,以“表”作为天文表格名称,主要出现在徐光启主持编修《崇祯历书》之后,其中有“立成表”的叫法,而在此之前通常称“立成”“立成钤”和“钤”等。。

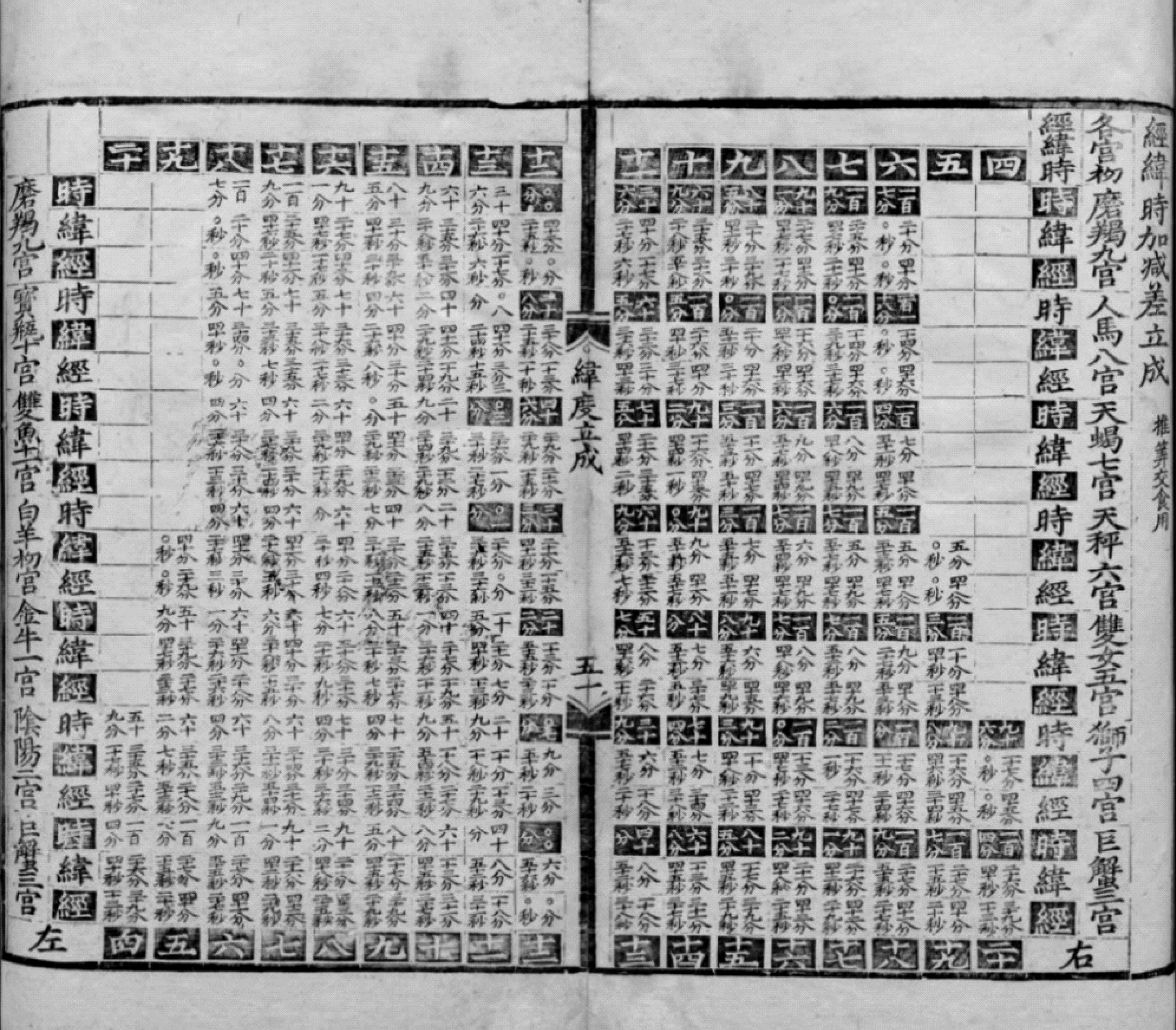

最后,道光本“太阳太阴影径分比敷分表”与《明史》本中对应“太阳太阴昼夜时行影径分立成”亦有不同,其中省略了太阳和太阴的日行分与时行分。另外,《明史》本曾指出“经纬时三差本合一立成,今因太密,将视差分另列一立成” ([15],页871),而道光本则进一步将经纬立成拆分,使经纬时三差分属于三个不同的表格(图2)。对此,道光本还指出,这种表格结构与贝琳本《回回历法》所载旧表也有所不同:

经纬时差表以太阳经度自三宫至九宫列于上,旧表右七宫。自九宫至三宫列于下,旧表右七宫。又以时数分顺逆列于左右以经差、纬差、时差,各列于中。太阳经度在上七宫者,用右顺时数,在下七宫者,用左逆时数。且时差之黑线以上者,上七宫减下七宫加,旧表白字。在黑线以下者,上七宫加下七宫减,旧表黑字。([18],卷下,页20)

在伊斯兰天文算表中,通常使用红色和黑字来区分加减,如俄罗斯圣彼得堡东方学研究所藏文献MS C 2460(6)该手稿最早藏于圣彼得堡的Pulkowo天文台,现藏于圣彼得堡东方学研究所,被登记为“二十四页天文算表”(24 folios of Astronomical Tables), 并于1868年在Copunicus杂志首次披露。中,就有一份与回回历法在明初期翻译有关的算表(图3)。其中“经纬时差表”的数据虽然全部为阿拉伯文,但算表左下角和右下角却用汉字分别书写有“红加” 和“红减”,表明算表左边七宫红字为加,右边七宫红字为减。这份表格在明代译成中文后,因为雕版印刷的需要,采用了“黑白字”以替代阿拉伯文中的红字黑字,如贝琳本“经纬时加减差立成”(图4)。此后的《明史》本对其又进行了调整,以“黑线”取代之。道光本不但继承了《明史》本的这种处理方式(图2左,时数部分以黑线隔开),还解释了如何由旧表的“黑白字”左右七宫向“黑线”上下七宫的算表结构发生转变。

图3 MS C 2460“经纬时差表”(俄罗斯圣彼得堡东方学研究所藏)

图4 贝琳本《回回历法》“经纬时加减差立成” (日本国立公文书馆藏)

从道光本算表的编排可以看出,该书比较完整地记载了各种推算所需的算表,而且和《明史》本一样,借鉴了西洋算表一些特点。此外,在一些表格中,道光本在《明史》本的基础上又做了进一步调整。

3 “回回三十星甲午经度”的推算

中国古代一直使用三垣二十八宿体系的传统星表,随着外来天文学的传入,由于中外星名和星座名称不同,这就产生了对星名进行翻译的问题([16],页608)。其中,已知最早的中外对照星表便存于《明译天文书》和贝琳本《回回历法》两部著作中。

《明译天文书》在第一类第八门“说杂星性情”中,提到杂星“大小有六等,有大显者,有微显者”,这也是星等概念首次传入中国。书中还介绍有30颗亮星的译名、黄道坐标、星等以及性情等信息(7)《明译天文书》记载有30颗亮星,分属20个不同星座,包括:人坐椅子象(仙后座)、人提猩猩头象(英仙座)、人拿拄杖象(猎户座)、人拿马牵胷象(御夫座)、大犬象、小犬象、两童子并立象(双子座)、大蠏象(巨蟹座)、妇人有两翅象(室女座)、人呼叫象(牧夫座)、缺椀象(北冕座)、人弯弓骑马象(人马座)、龟象(天琴)、飞禽象(天鹰座)、鸡象(天鹅座)、大马象(飞马座)、金牛象、狮子象、蝎子象、宝瓶象。以上括号中为对应的现代星座名称。。例如,“其一、是人坐椅子象上第十二星,在白羊宫第二十度七分,属黄道北,系第三等星,有金土二星之性”([21],页5)。这份星表与《明译天文书》的其他内容一样,皆译自波斯天文学家阔识牙耳(971—1029)的星占学著作《占星术及原则导引》[22]。此外,《回回历法》中还记载有一份名为《黄道南北各像内外星经纬度立成》的星表,其中包含有黄道附近十度左右的277颗星的西方星名、黄经、黄纬、星等和各星宿次及中国星名(8)分属于双鱼、白羊、海兽、金牛,人、阴阳、巨蟹、狮子、双女、天秤、天蝎、人蛇、人马、摩羯、宝瓶等15个不同黄道星座。,并且还有与之配合的13幅沿黄道附近的分区星图。研究表明,这些星表与星图与回回历法的凌犯推算有着紧密的联系[11]。道光本《回回历法》由于没有涉及凌犯方面的推算,因此并没有记载这份277星的星表。不过,书中却有一份“回回三十星甲午经度”的星表,这与其他回回历法著作皆不同(图5)。

图5 道光本《回回历法》“回回三十星甲午经度”星表

“回回三十星甲午经度”星表与《明译天文书》所对应的30颗星相对应,不过各星的位置以道光甲午元进行了重新计算,如第一星为“人坐椅子象上第十二星王良第一星一宫二度五十四分二十六秒”([18],卷上,页19)。比较后可以发现,道光本的作者似乎并没有直接参照《明译天文书》,这些内容其实是间接源自梅文鼎的《西国三十杂星考》。

首先,在各星的位置推算方面,道光本没有使用《明译天文书》的岁差值“一年行五十四秒,六十年行一度”(即每年54″),也没有使用贝琳本《回回历法》的“五年加四分”(即每年48″),而是采用梅文鼎的数值每年51″。《西国三十杂星考》中梅文鼎有云“戊午(1678)距历元戊辰(1628)五十一年,加星行四十三分二十秒”,也就是岁差为五十一年行四十三分二十秒,每年约为51″。道光本“回回三十星甲午经度”与梅文鼎推算的康熙戊午岁之值相较,皆偏移有2°12′26″,这与康熙戊午(1678)至道光甲午(1834)之间156年时间中,按每年51″的岁差行度基本一致。

另外,梅文鼎还曾提到“回回历书,有三十杂星。钱塘袁惠子考其经纬(9)即袁士龙,《畴人传》载其“受星学于黄宏宪”。,系以中法星名”,且“薛仪甫《历学会通》,亦有三十杂星之考,亦有缺星名者。今余所考,则以回历星名同者为证,似比两公为有根本也” ([21],页883)。可见,梅文鼎的考证也是建立在袁士龙和薛仪甫工作的基础上。梅文鼎三十杂星表中,部分星注有两人的考证内容,如有“薛本同”“袁作”等。不过,道光本似抄录有误,将原文“袁作积尸五”和“袁作积水三”分别抄成“表作积尸五”和“表作积水三”。由此可见,无论是从回回三十星位置的推算,还是对星名的考据,道光本在很大程度上参照了梅文鼎的工作,不过该书又针对道光甲午的新历元重新对各星位置做了推算。

4 道光本《回回历法》编撰动机

回回历法在明代一直处于与大统历相互参用的地位,入清后回回天文学的官方地位逐渐丧失。康熙年间,曾出现过复用回回历法的动议,然而随着“康熙历狱”的平反,清廷开始全面清理杨光先、吴明炫等人的历法错误。康熙八年(1669),南怀仁主持钦天监事务后,至此“大统、回回两法俱废,专用西洋法”([23],页1666)。除此之外,康熙年间开始纂修《明史》,其中对回回历法进行了重新编修,但过程似乎并不顺利。史馆最初曾计划将回回历法列于大统之后,以备省览。但实际撰写中可能遇到了困难,所以至万斯同本《明史》时,认为其“未尝施用,无庸俱载”,准备彻底放弃。一直到王鸿绪《明史》定本,才又重新访求,将其纳入《历志》当中[24]。

自康熙朝之后,虽然也有李锐(1768—1817)、顾观光(1799—1862)等民间士人撰有《回回术元考》和《回回历解》,但这些著作基本上都专注于对回回历法某个方面的研究和考证,对回回历法的重新编撰和整理工作却不多见。道光本《回回历法》以“道光甲午为元”,其编撰动机则很可能与道光年间的历法改革有关。

据《清史稿》记载“自康熙至于道光,推步之术凡三改,而道光甲午元历仅有恒星表。至于推日月交食、步五星,均未及成书云”([23],页1657)。也就是说,自康熙朝之后,清廷曾进行过三次历法改革,前两次分别完成了以“康熙甲子为元”和“雍正癸卯为元”的历法修订,并出版有御制天文历算著作《御制历象考成》以及《御制历象考成后编》。不过,据记载“自乾隆以后至道光初,交食分秒渐与原推不合”,至清代晚期历法再次出现误差。

道光十八年(1838),管理钦天监事务的工部尚书敬徵上言,请求“拟自道光十四年甲午为年根,按实测之数,将原用数稍为损益,推得日行交节时刻,似与实测之数较近”([23],页1672),希望通过调整历元和天文常数来修订历法。至道光二十二年(1842),清廷正式下令以敬徵为修历总裁,监正周馀庆、左监副高煜为副总裁进行改历,敬徵则“请以道光十四年甲午为元,按新数日行黄赤大距,修恒星、黄赤道经纬度表”。这次改历最终于道光二十五年(1845)完成了《仪象考成续编》,不过“至日月交食、五星行度俱阙而未备云”([23],页1673)。

由此可见,自“道光中,监臣以交食分秒不合,据实测之数损益原用数,以道光甲午为元”,开启了新的一轮历法改革([23],页1657)。不过,与前几次相比,除了采用新的历元,调整黄赤交角等参数,以及重新测算恒星表之外,这次改历并未取得预期的效果。除此之外,当时仅冬官正司廷栋撰有《凌犯视差新法》,较旧法为简捷。以至于《清史稿》有云“乾隆以后,历官能损益旧法,廷栋一人而已”([23],页1673)。如此看来,在官方修历的大背景下,不排除一些有志之士希望通过调整回回历法,将其重新纳入官方历算体系,以此来复用早已被弃用的回回历法,这或许是道光本《回回历法》编撰的重要动机之一。

5 结语

在明代,回回历法曾与大统历相互参用长达二百五十余年。清康熙之后,回回天文学逐渐丧失官方地位,使得回回历法在清代中后期的传承与使用情况一直不太清晰。作为目前已知年代最晚的回回历法编撰本,韩国国立中央图书馆藏《回回历法》道光抄本,为我们了解回回历法在清晚期的发展提供了重要材料。

在内容上,道光本选取“道光甲午”作为新的历元,其编撰参照了《明史》本《回回历法》以及梅文鼎的相关著作,并在此基础上做了相应调适。此外,道光本兼收并蓄,在保持回回天文学传统的同时,也融入了中国传统历法以及西洋历法的一些编撰特点;不但充分考虑到历算的实际需求,也照顾到不同天文学传统的习惯。

道光本《回回历法》的编撰,是在道光年间官方历法改革的大背景下产生的,其动机可能与清代士人希望通过调整回回历法,将其重新纳入官方历算体系,以此来复用早已被弃用的回回历法有关。