浪漫主义和先锋派*

[意]雷纳托·波焦利

一 通俗性[popularity]与非通俗性[unpopularity]

关于艺术的通俗性或非通俗性的问题并不新鲜,尽管按照最严格的技术公式化表述[technical formulation]来看,这个问题难以置信地外在于现代文化。过去的作家或艺术家经常抱怨他的作品无法获得应得的实践承认和官方荣誉。他这么说意味着他需要来自上层的认可,而非来自底层的认同。所以,彼特拉克的那著名诗句——“哲学啊!你赤裸而贫穷地四处游走!”[povera e nuda vai filosofia]——并非诗人在装模作样地表达哀悼之情。相反,他把判断[judgement]归咎于无知的大众[profanum vulgus]:“那些汲汲于利益的庸众如是说。”[Dice la turba al vil guadagno intesa]1此诗出自彼特拉克《歌集》的第七首诗。原诗为:povera e nuda vai,filosofia,Dice la turba al vil guadagno Intesa.可见,“哲学啊!你赤裸而贫穷地四处游走!”这句话正是从那些庸众的口里说出来的。——译者注

然而,在现代文明中,艺术的通俗性问题或许会获得一种特殊的、全新的以及重要的意义。之所以如此是因为某些特殊因素介入了进来,比如教育的更加广泛的普及、相当数量的个体享有了起码的基本文化。为了解决这个问题,我们需要区分各种类型和形式、区分一连串不同的原因和结果,通俗性和非通俗性正是通过这些东西而被表现了出来。

一件作品、一个运动或一种风格的通俗性可以是直接的[immediate]或间接的[mediate]。第一种类型的通俗性仅仅以“畅销”为特征;例如那些在美国被称为“slicks”的出版物2在美国口语中,“slicks”指的是那种“用光滑的上等纸张印刷的(内容肤浅的)刊物”。——译者注,它们凭借着公众的多愁善感和低级的黄色书刊[pulps],反倒满足了公众对刺激与激情的渴望;还有刊载连环画的书报、爱情故事、流行曲目榜单上的歌曲、广播电视节目和各种秀、侦探小说和电影、有歌曲助兴的咖啡馆和音乐厅,等等。换句话说,直接的通俗性专属于那些我们现在(尤其在英国和美国)称之为通俗艺术或文化的表现形式,它意味着伪艺术[pseudo-art]或伪文化[pseudo-culture],意味着流行的和低级的(“通俗的”这个修饰语的这种用法和浪漫主义的用法非常不同)。这首先意味着通俗艺术和文化被理解为消费品并由专业化的商业机构为大众批量制造。矛盾的是,这种类型的通俗性经常伴随着对作者姓名与作品标题的遗忘;换句话说,它经常伴随着匿名的产品和匿名的生产者。

可以毫不夸张地断定,这种通俗性在早期的文化史中完全不存在,这恰恰是因为,它只有在我们的时代,或者更准确地说,只有在今日西方文明的某些地区的环境和条件下才是可信的。但经常发生的是一种间接的通俗性[mediate popularity],尽管今天比以前的强度[intensity]更高。这种情况存在于这样一种作品身上,这种作品并不是以完全而直接的方式,而是以间接和局部的方式为人们所知晓。实际上,每个人都至少会知道这类作品的某些细节、某些片段或只言片语;有时候,变得众所周知的只是作品标题、作者姓名、人物形象或者警句格言。在过去,这一类型的通俗性几乎只以口头传统[oral tradition]为基础。今天,广播电视、大众出版业等手段使这种通俗性成为可能,人们在这些机构[organs]中大概可以看到那种口头传统的技术的完善(或技巧的降级)。通过这样一种程度和方式,现代的公众显示了他们对民族的或经典的文学杰作的知识——这是一种深思熟虑的意见,它理应一劳永逸地解决“经典是否是通俗的”这个古老的问题。这表明,公众实际上只能通过普及化[vulgarization]的方式了解现代经典,正如它只能通过普及化了解古代经典一样。

我把这一类通俗性称之为间接的通俗性,它并非与先锋派艺术本身完全无关:当我们讨论先锋派艺术和时尚的时候,我们应该看到,先锋派是一种由各种不同因素造就的境况[circumstance],而不仅仅是新奇性[curiosity]。通过所有这一切我们看到,绝对的通俗性和非通俗性是不存在的;这两者彼此关联。只有在经验领域中,人们才可以谈论一种美学形式或艺术运动的通俗性或非通俗性。也只有在那种意义上,我们才有动机或理由断定,古典艺术、浪漫主义是通俗的,而和浪漫主义相比,先锋派艺术是非通俗的。

这样一种论断(连同验证其正误程度的需要)表明,需要从一种尽管特殊但并非任意的角度来考察浪漫主义和先锋主义[avant-gardism]之间的关系。实际上,人们承认第一种运动首创了人们称之为通俗美学[popular aesthetic]的东西;第二种艺术被人们以“换称修辞”[antonomasia]的方式表述为非通俗的艺术。“一切新的艺术都是非通俗的”,奥尔特加·伊·加塞特[Ortega y Gasset]3加塞特[Ortega y Gasset,1883-1955],20世纪西班牙著名的思想家。——译者注说,“这并非偶然或意外,而是由本质的命运使然”。的确,这句引语似乎在建议,应给我们的分类中再增加另一种分类方法,即把自愿的非通俗性[voluntary unpopularity]和非自愿的非通俗性[involuntary unpopularity]区别开来。人们经常就先锋派艺术的蓄意性[willfulness]提出控诉,而为了不妨碍对这种控诉的评判,最好还是使用同一情况所暗示出的两种不同秩序的分类。所以我们应该取而代之谈论的是偶然的非通俗性[accident unpopularity]和实质的非通俗性[substantive unpopularity]。即便我们同意加塞特,坚信先锋派的非通俗性是一种实质的非通俗性,我们在另一方面也应该保持这样的观点,即浪漫主义的通俗性仅仅是一个偶然事件。(通过仔细的审视可以看到,浪漫主义运动期间真正具有通俗性的唯一的艺术形式是那种风格极端保守的戏剧。)无论如何,到目前为止我们所说的内容足以使我们消除(至少是从这个角度)浪漫主义和先锋派之间的鸿沟,它还将在以后足以使我们证实,把浪漫主义和先锋派从时序和历史上统一起来的那条线索是一条持续存在的线索。

二 作为先例[precedent]的浪漫主义

许多历史学家和批评家已经断定,浪漫主义和先锋派之间的意识形态线索与历史线索具有连续性。但这总是会牵涉到与浪漫主义为敌的右翼分子,这些人经常是一些辩论家,他们抨击先锋派是“浪漫主义疾病”的极端病例。我们只需举出巴龙·德·塞埃[Baron de Seillière]、皮埃尔·拉塞尔[Pierre Lasserre]和欧文·白璧德[Irving Babbitt]这些名字就足够了。那种坚持浪漫主义和先锋派的连续性却不带偏见的学者的确很少见。马里奥·普拉兹[Mario Praz]就是这样一位学者,他认为,浪漫主义不仅在经历了颓废艺术[decadence]和象征主义[symbolism]之后存活了下来,而且仍然是先锋艺术和文化中的一个重要因素——这是一种最为合理的观点,因为那种存活是一个在历史视野中显而易见的事实。如果说普拉兹的观点有什么缺点的话,那就是,它的错误仅在于高估了这两个术语的同一性[identity]而低估了它们的差别。像兰波[Rimbaud]这样的先锋艺术家是更为少见的,在他的《通灵者书信》[Lettre du voyant]中,兰波能够考虑到浪漫主义和新的艺术与诗歌理想之间的亲缘关系;他甚至看出,至少是局部地看出浪漫主义者自己尚未完全意识到的信息仍然非常有效。“浪漫主义从未受到恰当地评判。谁在那里评判它呢?批评家?还是浪漫主义者?这些人非常明确地证明了歌曲并不是作品,而是由歌唱者吟唱并理解的观念[idea]。”然而,断定浪漫主义和先锋派之间存在连续性仍然是那些充满敌意的批评的特征,这是千真万确的。这种判断的党派性削弱了其证据在理论和批评上的正确性。先锋艺术家自己确实有很好的理由去驳斥这种假设(回想一下他们对精神与文化遗产原则的反对,或者回想一下他们最喜欢的神话——即消灭一切过往、先例和传统——就够了)。因此,在引导先锋艺术家去否认一个对他们那倾向性最强的对手而言十分宝贵的真理时,根本不需要什么补充性的动机。兰波本人尽管歌颂浪漫主义遗产的价值,但他毫无疑问觉得需要否定它。实际上,他承认,如果仅仅是为了他们先锋艺术家自己的存在理由[raison d’etre],或者是为了他们自己的时代精神[Zeitgeist]的迫切要求,那么他的同时代人有不承认,甚至否定传统的权利。“此外,新来者有权利谴责他们的祖先:我们在家,我们有时间[on es t chez soi et on a le temps]。”

不是所有的领导者、行动者、保卫者或旁观者都倾向于先锋派,并且否定这种隶属关系。承认先锋派的少数人仍把它局限于某种个案或特殊的运动。比如赫伯特·里德[Herbert Read],当他具体讨论浪漫主义和超现实主义[surrealism]之间的关系时,他在后者中看到了由前者表现出来的精神状态的合乎逻辑的极端结果。但我们必须注意,正如我们在他的一篇题为〈超现实主义和浪漫主义原则〉[Surrealism and the Roma tic Principle]的文章里看到的那样,他并没有把这种关系历史地设想为一种自然的和直接的遗产,而是把这种关系设想为向那种永恒的美学价值系统的自由回归,而这种价值是浪漫主义自身会以一种极端的,但依然是特殊而暂时的方式表现出来的东西。

由于这个原因及其他原因,有人可能会怀疑,里德同样倾向于承认“浪漫主义原则”和除了超现实主义之外的先锋派运动(特别是那些在抽象主义和立体主义实验中达到顶峰的其他流派)之间存在某种关系。当然,在所有的例外情况中最少见的就是这样一种先锋派艺术家或批评家,他们承认,先锋派和浪漫主义之间的隶属关系是一个核心因素。因此,马西莫·邦滕佩利[Massimo Bontempelli]的下列评价实属罕见:“21世纪头十五年,也就是一战爆发前那一段时期所独有的一切所谓先锋派艺术就像一个燃烧的柴堆,在那上面炙烤着浪漫主义最先进的成果。”但是,即便这个论断也是错的,错在它依据的是那过于狭隘的时间顺序所突出的重点和划定的范围:给先锋派分派一个如此晚近和确定的诞生日期是错误的,而预言它马上就要终结也是错误的。实际上,并非所有人都同意说我们已经到了邦滕佩利所谓的对先锋派予以克服[the overcoming of the avant-garde]的那个时刻:因为先锋主义还没有清理它那独特的经验,也没有清理那既属于它自身的遗产,也属于存活下来的浪漫主义遗产的更为普遍的经验。

至于那种认为“现代艺术已经完全克服或清理了浪漫主义”的错误信条,不仅是在被最近的先锋派们,即被名副其实地称之为先锋派的那些人坚持着。那个信条也被“为艺术而艺术”[art-for-art’s-sake]和高蹈派[Parnasse]4高蹈派,也称为“巴那斯派”,是1866年在巴黎成立的一个法国诗人团体。因所出诗选《当代巴那斯》(巴那斯是古希腊神话中阿波罗和缪斯诸神居住的山)而得名。主要代表人物有勒孔特·德·利尔、邦维勒、絮利·普吕多姆等。他们反对浪漫派的多愁善感和用词夸饰,强调客观、严谨、形式完美、描写准确和韵律和谐。倡导“为艺术而艺术”,是法国象征主义文学的前驱。——译者注的追随者们所共享,被颓废派作家和象征主义者所共享,最终被现实主义者和自然主义者所共享:换句话说,也就是被艺术的神秘主义者和科学的神秘主义者所共享,可以肯定,只有他们超越了浪漫主义,因为他们早已克服了心理上的多愁善感或美学上的唯心主义。这就更容易让人们理解,最近的先锋派们为什么以及如何屈服于同样一种幻觉,即他们使现代文化摆脱了浪漫主义的遗产,尽管他们经常在他们间接的前辈(即自然主义者、象征主义者)那里敏锐地探寻浪漫精神[romantic psyche]的遗存。

由于孩子的父母接触外部世界较多,能够深刻领会教育、知识对孩子的重要性。但他们远离孩子,在一年中和孩子在一起的有限时间内,他们的教育在孩子耳中只能是枯燥的说教。在很多问题的认识上,“留守儿童”认为祖父母不理解自己,是“老顽固”、“老古董”,而祖父母也不能理解“留守儿童”,认为他们穿奇装异服就是“痞子”。巨大“代沟”的存在,使得很多问题在祖父母和“留守儿童”之间无法得到有效沟通。从小没能养成良好的学习习惯,抚养人对教育的认识偏差和限于精力无法进行有效教育,“代沟”阻碍交流,这已经使得部分“留守儿童”滋长了厌学情绪。

有的读者或许想提出反驳,说这样一个论断和这项研究最初的假设相冲突,这个假设就是现实与意识在精神史[spiritual history]的层面相同一的原则。我们可以很容易地回答他,认识论的准则只适用于理论的意识[theoretical consciousness],而不适用于论辩的意识[polemical consciousness]。前者是纯粹的,后者是不纯的,它不是知识的而是实践的,不是一种关于存在[being]和认识[knowing]的功能,而是一种关于行动[acting]和做为[doing]的功能。先锋派那纲领性的反浪漫主义[antiromanticism]就起源于这种论辩的意识。在这里,问题不在于敌视真正的、原始的浪漫主义,而是反对那种死后继续存活的浪漫主义,这种浪漫主义是一种变得保守的东西、一种引人怜悯的模式、一种迎合多愁善感之士的偏好的趣味。总之,我们正在讨论的是先锋派运动所面对的公众疯狂热爱着的那种弱智退化的浪漫主义,或许恰恰因为它是如此衰败且濒临死亡,被剥夺了它源于其中的那个传统的一切仍具生机和活力的东西,他们才爱它。

在那些从理论上对先锋派的反浪漫主义表示认可的批评家里,加塞特是最值得被人们了解的一位。他的认可之所以重要,不仅因为他是一位十分杰出的阐释者,还因为他的观点是由极大的冷静和思辨的公正性促成的。他是从观察和沉思出发,而不是从反浪漫主义的偏见,更不是从对先锋派的敌意出发来讨论问题。因此,有必要专注地研究这位西班牙哲学家关于该问题的观点并更准确地分析它。有人说浪漫主义的启动方式与现代艺术相同,根据奥特加的观点,这么说就是援引了一个错误的先例:作为一种心理现象,浪漫主义和现代艺术的情况恰恰相反。浪漫主义迅速征服了人们,他们从来都不能忍受古老的古典艺术。浪漫主义不得不与之对抗的敌人,是那些精选出来的少数作品,它们在诗歌的旧制度[ancien regime]的陈旧形式中维持着死气沉沉的状态。可以看出,我们再次处于我们的出发点上:艺术的通俗性和非通俗性。

在这个说法中,奥特加似乎混淆了对人民的理论升华[theoretical exaltation](也就是说,对人民这个概念的浪漫主义解释,对通俗艺术和诗歌的崇拜)和浪漫主义艺术与诗歌对它那个时代的趣味和公众的实际影响。古老的艺术对于广义的人民和公众而言是不可接受和无法理解的,这千真万确;正如奥特加所说,他们无法“忍受它”。但是,新的浪漫主义艺术同样变得令他们难以忍受,至少仍与他们格格不入(特别是新艺术的民粹主义倾向),这也是不争的事实。这是因为浪漫主义内部的新原始主义思潮[neoprimitive current]就像在先锋派内部一样,过去保持而现在仍然保持着最具非通俗性的趋向。

我们于是就明白了为什么很难接受奥特加的这一主张:“浪漫主义是一种卓越的通俗的风格[popular style]。”因此受到了大众同情地接纳。显然,奥特加像许多浪漫主义者们已经做过的那样,把人民的概念和公众的概念轻易地等同了起来。这种混淆源于一个事实:古典艺术的公众是贵族,而由于社会和政治的原因而非美学的原因,现代艺术的公众正在变成或已经变成了小资产阶级的进步的一翼。

真实情况或许是,浪漫主义不得不与之抗争的唯一的、真正的敌人是学院公众[academic public],是专业文化素养[professional culture];换句话说,是旧制度的知识精英。实际上这是对的,而这恰恰是因为普通公众既不阅读也不追捧上等的浪漫主义作品,因而他们既无理由也无途径去展示自己的认同或异议。浪漫主义革命的宣告者们发现,自己置身其中的那种处境和今天先锋主义者的处境相类似,他们和同样的公众的现代变体进行着斗争。这种类型的公众比通常所认为的要更文明、更有教养,这正是因为他们把这样一种东西当作自己的理想或偶像,如果我们不能把这个东西称之为古典主义[classicism]的话,那至少可以称之为传统或学院派[the academic]。也是由于这个原因,它仍然被赋予了显赫的声望;为了和它的声望做斗争,革新者现在(就像浪漫主义者那样)需要依靠那些明断的、有见识的和开明的观点来支撑。

而且,对于先锋派那实质的而非偶然的非通俗性而言,对新颖性[novelty]甚至还有对怪异之物[the strange]的崇拜是它的基础,而这种崇拜是一种极度浪漫主义的现象,即便在它变成典型的先锋派之前也是如此。如果浪漫主义在它试图强制推行这种新颖性崇拜的时候,用煽动性的唯心主义迎合大众的判断而非有教养的公众的趣味,那么这也是先锋派运动自身以诉诸修辞[rhetorical appeals]的形式不止一次地遵从过的先例。即使人们在评判过程中必须承认浪漫主义保持了一种对于公众的相对尊敬的态度(这恰恰是因为它过于频繁地混淆了“公众”和人民),但先锋派所呈现出来的对于公众的敌对态度也并不意味着它们忽视或否定公众。这种使市侩感到震惊的[épater le bourgeois]的特殊意图或志愿不过是和公众清理账务的诸多方式之一,而且它的确可能是对公众的存在及影响的最有效的承认。我们通过这种方式可以看到,浪漫主义和先锋主义并非相互对立,它们是作为亲属[relatives]出现的,以相似的方式对人文主义的、古典主义的立场做出反应。人文主义-古典主义的立场建立在一种确定性[certainty]的基础上,即确实存在一个和同样的趣味标准绑在一起的、有限而集中的公众,而实际上,只有这种立场才有可能使艺术家对那些在传统中没有教养的一般公众呈现出一副极度冷漠的姿态,这种传统就是由贺拉斯的“我厌恶庸人且避而远之”[odi profanum vulgus et arceo]这句话以谚语和诗歌的形式表现出的那种传统。相反,先锋派艺术家的鄙夷恰巧被引向了号称最能代表其时代文明的那部分公众;和早期的浪漫主义者相比,这种姿态自然使它和艺术宗教里的傲慢神父(他们是在20世纪最后二十五年中出现的)更为紧密地结成了同盟。

正如奥特加所说,浪漫主义是“民主的长子”,这无疑是对的,即使对该运动内部那些在社会和政治上反动的潮流也可以这么说。但是,成为民主精神的儿子(或父亲)并不意味着总是按照民主方式行事:开创一个属于全体人民并由全体人民管理的政府总是少数人的事。仅仅凭借它是一门新艺术这个事实,浪漫主义就和后来的先锋派一样是精英的艺术。从理论观点来看,德国浪漫主义是最具原创性的,在意识形态上最具民族色彩的[völkisch],也是各国浪漫主义中最反动、最非通俗的,而且——至少是潜在地——是最具先锋性的。从这个角度来看,左翼的、社会学的和马克思主义的批评在宣称先锋派艺术和现代社会之间存在一种明确而直接的联系时,的确非常正确(除了像颓废和堕落这种对未来感到悲观的语调和贬义的措辞之外)。即使拒斥这种评判标准(左翼批评让这种关系的双方都屈服于这种标准)的人也不能否认该原则的有效性。

在美学和社会学领域,古典的、浪漫主义的和先锋派的艺术都是艺术,但恰恰就这个方面而言,它们只不过是少数派文化[minority cultures]。但是,虽然第一种艺术5这里的“第一种艺术”指的是前文所说的“古典的”艺术。——译者注沾沾自喜于把自身与多数派文化[majority culture],也就是和粗野的、无教养的、文盲的人区别开来,但浪漫主义的和先锋派的艺术无论在主动还是被动的情况下,都无法避免对那些只在相对意义上是文盲的大众表示出实实在在的兴趣。与那种在贵族风气中成熟起来的古典艺术相比,浪漫主义艺术和先锋派艺术是在民主的,或者至少是煽动性的时代继续存在且活着的贵族。这个事实足以说明,把浪漫主义艺术和先锋派艺术区别开来的社会学差异只是程度上的差异。

另一方面,尽管这些差异并不很大,但它们足以有力地阻止我们用明确的、字面的、绝对的浪漫主义定义来看待第一次先锋派运动。人们仍然可以合理地断定,虽然按照定义,浪漫主义里根本不存在任何先锋派的力量,但浪漫主义通过某种确定的方式或达到某个确定的节点的时候,却可以成为潜在的先锋主义。如果这么说显得过分的话,至少假设在浪漫主义和先锋主义之间存在历史的连续性现在看起来是无可辩驳的了:毫无疑问,如果没有浪漫主义的先例,先锋主义在历史上将会是无法想象的。

三 打倒过去[Down-with-the-past]

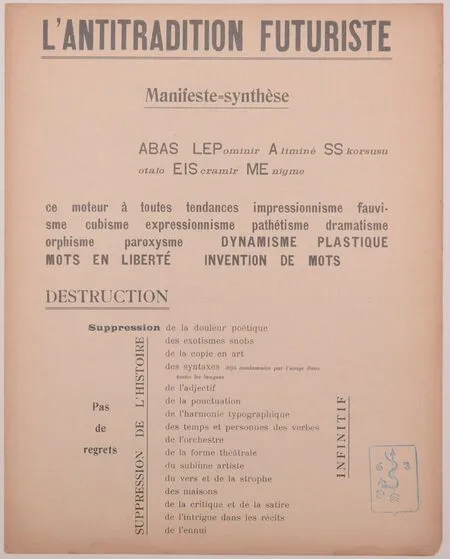

意大利的未来主义[futurism]也被称为反过去主义[antipassatismo],即打倒过去的运动[the down-with-the past movement]。第一个名称强烈地暗示出所有先锋主义共有的一种倾向,而第二个名称强调了一种姿态,无疑,这种姿态并不专属于先锋派。而且,恰恰是在意大利,阿波利奈尔6阿波利奈尔[Guillaume Apollinaire,1880-1918],法国诗人。主张“革新”诗歌,打破诗歌形式和句法结构。对法国超现实主义有一定影响。主要作品有《醇酒集》和《加利格朗姆》。——译者注用法语发表了他的那篇题为《未来主义的反传统》[L’Antitradition futuriste]的宣言,这个短语强调了两者之间的直接联系。它宣告了那种我们称之为对抗[antagonism]的普遍倾向,而这种倾向正是那个运动特有的一种属性。可以肯定的是,反传统主义[antitraditionalism]在未来主义中比在其他任何先锋派运动中都更有争议性和纲领性;可以肯定的是,反传统主义在其他任何国家中都没有用如此大肆地论证来表现它对传统、学院及其中的殿堂、图书馆和博物馆的反抗。这些抗争在翁贝托·博乔尼[Umberto Boccioni]7博乔尼[Umberto Boccioni,1882-1916],意大利画家、雕塑家。未来派重要的代表人物。著有《未来主义画家技法宣言》和《未来主义雕塑家宣言》。——译者注对意大利崇古之风的咒骂中,在乔瓦尼·帕皮尼[Giovanni Papini]在永恒之城[Eternal City]8“永恒之城”指的就是罗马。——译者注所做的反对罗马精神的著名演讲中达到了顶峰。为了展示俄国未来主义对这种态度的参与,回想一下《给公众趣味的重重一击》[A Whack at the Public Taste]这篇宣言里的一段话就足够了,在那里,作者假定我们需要把“经典作品的压舱物从现代生活的轮船上扔下去。”或者,我们只用翻译一下马雅可夫斯基的某些诗行就够了:“让那博物馆的院墙上回荡炮击的轰鸣……为什么他们不绞死普希金?”

图1 L’antitradition futuriste.Manifeste=synthèse.Guillaume Apollinaire,Filippo Tommaso Marinetti.Published by Direction du Mouvement Futuriste,Milan,1913

不管怎样,即便当“未来主义”这个术语被用来命名一种普遍倾向时,它和反传统主义的关系也不能被简化为一种纯粹的语义联系。实际上,几乎所有先锋派宣言都是被阿波利奈尔定义为“反传统”的那种态度的新的变体。恰恰因为这个缘故,反传统主义超越了任何种类的未来主义,它和未来主义总体上并不同一。除了反传统主义这个名称之外,未来主义者其实并没有创造出这种倾向;这种倾向确实是未来主义者们的前驱,也确实比他们存在得长久。对过去和传统的拒斥是一个与最早的先锋派,或者与我们的时代里第一批为艺术开路的伟大人物们相同步的现象。这种拒斥猛然作出判决,认为从古典时期的古物到我们这个时代的前夜,所有以前的艺术都不过是浪费时间,并以这种判决来凸显拒斥自身的价值。如今,正如兰波在《通灵者书信》中为自希腊主义[Hellenism]结束以来的西方诗歌简史做结论时所说的那样:“这场游戏已经散发出了霉味儿……它已持续了一千年!”而且,反传统的姿态并不是那些喧闹的、极端的先锋派所独有的;它也属于较温和的现代派,正如理查德·奥尔丁顿[Richard Aldington]9奥尔丁顿[Richard Aldington,1892-1962],英国现代著名诗人和小说家。——译者注在他的《为了生活而生活》[Life for Life’s Sake]这本自传中所展示的那样。在那里,他告诉我们,“打前锋”的艺术家和作家几乎一致认为,所有过去的艺术都是“行将报废的死物”。在纯心理学的层面,这个消极的信条是与我们称之为先锋派的虚无主义[nihilism]的那个东西连在一起的;而在社会学的层面,它和对公众的反抗连在一起;在美学的层面,它和现代艺术的非通俗性,和它的赫耳墨斯神智学[hermeticism]连在一起。这再一次把我们引向了浪漫主义和先锋派的关系问题:在这种情况下,也就是把我们引向了这个问题:是否存在一种浪漫主义的反传统主义[romantic antitraditionalism]。

不仅存在着一种浪漫主义的反传统主义,而且在某些地方和运动中,这种反传统主义竟然还比它在先锋派本身当中表现得更为极端和绝对。浪漫主义者实际上反对整个古典传统,即雅典和罗马的艺术、意大利文艺复兴时期和法国的古典主义、18世纪的启蒙和新古典主义。为了证明他们的反传统主义和先锋派的反传统主义有多么相似,我们只需要把18世纪诗歌中著名的亚历山大诗体[alexandrine]——它注定要成为浪漫主义运动的其中一面旗帜——和阿波利奈尔一个半世纪之后创作的诗放在一起比比看就行了。一边是阿波利奈尔的诗句:“最终,你对旧世界感到厌倦……你在古老的希腊和罗马已活够了。”[A la fin tu es las de ce monde ancien ...Tu en a assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine.],而摆在它另一边的则是亚历山大诗体:“谁来帮我们摆脱希腊人和罗马人?”[Qui nous delivrera des Grecs et des Romains?]

浪漫主义的反传统主义自然是在特殊的限制和例外情况中起作用的,如此众多的德国浪漫主义者(还有其他国家的许多浪漫主义者)对古希腊的偏爱就是例证:这个潮流被称为浪漫的希腊主义[romantic Hellenism]。当然,我们不应该忘记那些更伟大的浪漫主义者(尤其是德国人),他们通过新的趣味方向使布克哈特[Burckhardt]所激赏的批评的接受性[critical receptivity]成为可能的和必要的,也使审美的普遍性[aesthetic catholicity]成为可能的和必要的。这种普遍性一直是历史主义的伟大价值之一,并且形成了我们的遗产的一部分。

我们可以说,浪漫主义对过去的态度是矛盾的:既有革命的和破坏的时候,也有重建和恢复的时候;既有鄙夷和忽视的阶段,也有惋惜和怀旧的阶段。浪漫主义作家就像弗里德里希·施莱格尔[Friedrich Schlegel]10施莱格尔[Friedrich Von Schlegel,1772-1829],德国作家、语言学家、文学理论家。奥古斯特·威廉·冯·施莱格尔之弟。德国浪漫派的代表人物。著有《雅典娜神殿》。——译者注定义的历史学家一样,经常是“怀旧的先知”[retrospective prophet],因此才有了中世纪主义[medievalism]和东方主义[orientalism]的兴起,才有了对野蛮的、富有异国情调的、自然的和原始的事物的崇拜,所有这些现象都比先锋派的美学原始主义[aesthetic primitivism]要强烈和宽泛得多。先锋派把他们的注意力几乎完全转向了黑人雕塑和原始人的艺术,还有史前时期的涂鸦和哥伦布抵达美洲之前的印度艺术;简言之,他们把注意力转向了时间和空间都很遥远的文化,几乎是转向了史前文化本身。这种重新发现遥远的、被遗忘的传统的特殊模式,和我们就先锋派的反传统主义所谈过的内容并不冲突,这恰恰是因为,先锋派能够比官方艺术和保守的批评更好地评价古代传统,只要它以论辩的方式对学院的错误解释和评价做出反应。“21世纪初,”马尔罗[Malraux]11安德烈·马尔罗[André Malraux,1901-1976],法国作家、政治家。第二次世界大战期间曾领导阿尔萨斯游击队,战后在戴高乐政府担任新闻部长和文化部长。代表作有小说《人类的处境》《希望》等。——译者注说,“正是画家希望变成最现代的(‘最现代的’意味着最忠于未来)人,也正是画家猛烈地把过去翻了个底朝天。”在《地狱一季》[Une Saison en enfer]的一个著名段落中,兰波已经说过——他只是以自己的名义讲话,却揭示出其他诗人共有的一种倾向——“诗中的旧辞古意,在我的言语炼金术中占有重要地位。”12此诗出自兰波《地狱一季》中的《谵妄Ⅱ·言语炼金术》,此处采用的是王道乾先生的译文,参见王道乾译,《地狱一季》,花城出版社,2004。——译者注

当人们回想起先锋派那常态的、真正的论辩把它的火力不是集中在遥远的过去而是集中在较近的过去,集中在老人和旧事物的文化世界,集中在他们的父亲和祖父辈身上的时候,第二句话比第一句话似乎要更少一些矛盾性13“第一句话”指的是上文马尔罗的话,“第二句话”指的是兰波的话。——译者注。这解释了我们这个世纪的子孙如何以及为什么以最无情的方式在与那些离他们最近的祖先(比如那些在他们之前建立了标准的人)进行争论。但这也暗示出,尽管它们有显而易见的重大差异,但先锋派的反传统主义并不是完全不同于浪漫主义的变体,也就是说,实际上,它基本代表了同一事物的一种极端的变体。至于那个不变的量[constant],它是现代精神的一种最直接、最自然的体现。

在继续进行我们对先锋派现象学的研究之前,我们应该澄清一个晦涩和模糊的观点——它属于那类误导人的观点。解决这个可疑的观点将帮助我们进一步理解反传统主义的辩证法。这里要强调的是,通过先锋派对传统的反应,我们不应该演绎出,任何形式的惯例[convention]都与先锋派艺术无关。就像任何艺术传统一样,无论它多么反传统,先锋派也都有它的诸多惯例。就广义而言,先锋派本身不过是诸多惯例的一个新体系,尽管它的追随者持相反的观点。当然,它的最明显的功能中包含了反对惯例的倾向。这意味着,先锋派艺术的惯例以一种有意识的或无意识的方式,直接而严格地取决于它和传统惯例的反向关系。拜这种自相矛盾的关系所赐,先锋派艺术的惯例经常被轻而易举地演绎为那些学院惯例:它们对常规[norm]的偏离是如此频繁和正常的事实,以至于这种偏离被转化成了一个准则[canon],这个准则出人意料的程度可不比它可以预料的程度少。当先锋派以深思熟虑的、齐整的方式反对预先建立的秩序时,失序[disorder]就变成了一条法则[rule]。当兰波说:“我最终发现我那神圣的精神的失序”的时候,他是在对所有先锋派艺术家讲话。如果这是真的,那么当所有的账目都清点完毕时,也就应该不难把先锋派系统地阐释成阿尔弗雷德·雅里[Alfred Jarry]14雅里[Alfred Jarry,1873-1907],法国著名小说家、戏剧家,被视为欧洲超现实主义戏剧的鼻祖,对后世的达达主义、荒诞派戏剧、残酷戏剧等都产生了深远的影响。代表作是《愚比王》。——译者注在“荒诞玄学”[patapliysique]这个诙谐的名称之下所假定的东西,也就是说,这是一门确定规律的科学,但这规律只管例外情况[exception],而不管法则[rule]。

四 预见[Anticipations]

浪漫主义相对的通俗性和先锋主义近乎绝对的非通俗性之间的联系,或者说,一方局部的、温和的传统主义和另一方近乎绝对的、极端的反传统主义的鲜明对比:这些东西正如我们已经看到的,几乎无法详尽地论述这两个运动之间一长串可能的关系。如果我们要在这里试着确立其他这些可能性当中的某一种或另一种,我们必须要以一种可以预见该探索之后果的方式来做。我们尚不足以明确地解决这些问题,但足以指出将要展开的计划。现在,我们将逐一地指出可以简单处理的问题的几个方面。

通俗性和非通俗性、相对的传统主义和绝对的反传统主义,这些概念用于强调浪漫主义和先锋派内部的历史意识与社会意识之间的关系。这两种类型的意识更准确地说应属于精神形式[mental forms],我们将它们称之为某一运动的心理学和意识形态。在不同的环境中并且从不同的角度来看,当我们在思考先锋派与时尚、先锋派与公众的时候,我们会遇到类似的关系。只有当我们能够在更高、更理论性的层面上沉思这个问题的时候,也就是说,作为现代主义和现代艺术、现代性与现代主义之间的一种联系的功能来思考的时候,这个问题才能被解决。我们会发现,考察浪漫主义和先锋派对美学与诗学的重视具有不可避免的必然性:不可避免,是因为这种联系最吸引学者们的兴趣。的确,恰恰是在那个领域中,我们应该阐述这里所预见的某些问题。先锋派诗学的最重要的方面是被称为实验主义[experimentalism]的东西;因此,人们很容易就在浪漫主义的美学实验中认出了一个直接的先例,认出了对于既新且纯的形式的焦灼的探寻,其目的不仅在于摧毁法则的刺网,还在于创造一种新的艺术形态学,一种新的精神语言。

例如,批评家们——不只是敌对的批评家——已经把现代艺术的进化定义为一个“去人性化”[dehumanization]的过程。在这里,再次回想一件事情就够了,即古典艺术的捍卫者在他们与浪漫主义者的争论中重复着一个令他们感到满意的老生常谈的共同观点:他们选择把研究人和表现人作为他们恰当的任务,浪漫主义者则倾向于否认这一原则,倾向于兽性化和野蛮化,引起文化的退化[regression]和衰败[involution]。在其他地方,我们也可以凭借非人性化来讨论某些先锋派倾向,比如大脑中心学说[cerebralism]和抽象主义[abstractionism];我们可以看到大脑中心学说和抽象主义是这样的现象,它们和那些乍看上去自相矛盾的诸种倾向并无根本的不同。比如,它们与生物主义[biologism]和活力论[vitalism]就没什么不同,它们只是多愁善感的、令人悲悯的和充满激情的浪漫主义趣味中的纯粹人性的延伸罢了。在它们当中,对自然和宇宙意义上的原始事物的崇拜替代了早期的心理学的原始主义[psychological primitivism]。

在美学形而上学的层面上,我们必须考察在“梦的美学”[aesthetic of the dream]和“超自然的诗学”[poetics of the supernatural]这两个名目下的学说,它们同样都是浪漫主义者和先锋派艺术家所珍视的。一边是象征主义者和超现实主义者,另一边是极端的(特别是德国的)浪漫主义者,他们双方之间的关系看上去几乎像是徒弟和师傅的关系。就此而言,无须走得太远:当维克多·雨果[Victor Hugo]以暗示的方式把诗歌定义为“恐惧的魔法师”[the terrified magician]的时候,似乎已经合成并总结出了某些超现实主义和象征主义的概念。

在关于游戏的现代美学[modern aesthetic of the game]中,情况也是如此:早期的那种能激发人兴趣的浪漫主义反讽学说可以很容易地被拿来作为证据。即使在那些看上去似乎专属于先锋派的形式和倾向中——比方说,关于纯粹的神秘性[the mystique of purity]——也很容易证明,这样一种东西(即使它被设想为一种单纯的反应)是难以想象的,除非把它当作某些浪漫主义学说的自相冲突与矛盾的结果,而在这些结果中,提一下“体裁的融合”[fusing of genres]也就足够了。

最后,当我们提出先锋派批评的问题时,无论是从系统的角度还是从方法论的角度,我们都能够看到再次把先锋派批评和浪漫主义者及他们的批评、把新的和旧的联系在一起的那种历史的和理论的关系。这种获得支持的批评不过是浪漫主义批评的延伸或改编,这么说就够了;至于敌意,反先锋派的批评家几乎也总是反浪漫主义者。就此而言,我们只需要援引拉塞尔、塞埃和邦达这样的法国批评家的名字;或者举出白璧德的例子,在一部别有深意地题名为《新拉奥孔》[The New Laocoön]的著作中——这部著作讨论了我们时代的艺术和文学——白璧德对浪漫主义提出了控诉,这种控诉和他在另一部更著名的著作,即《卢梭与浪漫主义》一书中提出的控诉如出一辙。