珠三角城市群生态空间游憩利用扩展格局及影响因素

王甫园,王开泳,郑 鑫,林明水

1 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101 2 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室,北京 100101 3 中国海洋大学管理学院,青岛 266100 4 福建师范大学旅游学院,福州 350117

《粤港澳大湾区发展规划纲要》指出:“坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,以建设美丽湾区为引领,着力提升生态环境质量,形成节约资源和保护环境的空间格局,建设宜居宜业宜游的优质生活圈,构筑休闲湾区[1]”。在粤港澳大湾区快速城市化发展进程中,建设用地扩张导致区域生态空间收缩,生态系统服务价值下降[2-3],影响公众的居住环境和生活品质。珠三角城市群作为粤港澳大湾区的主要组成部分,揭示其生态空间游憩利用空间扩展的格局与形成机制,对于提升大湾区人居环境质量和生态系统服务价值,推动构筑高质量休闲湾区具有战略性指引作用。

生态空间是国土空间的重要类型,也是国内外生态环境领域研究的重点。不少研究探讨了区域生态空间与生产空间、生活空间的时空格局和演变特征,判断三生空间的协调效应并提出优化策略。城市生态游憩空间是城市生态空间的重要构成,其游憩服务、心理服务、保存地方记忆等社会文化属性突出[5-6],在提供亲近自然的休憩场所、提升区域综合价值等方面扮演着重要的角色[7]。从区域尺度探究生态空间游憩利用的空间布局及其影响因素,进而以区域可持续发展和人类福祉提升为目标提出优化方案,已成为国内外研究的热点。现有研究多以具有游憩意义的绿地、城市公园为研究对象,在空间公平性理念的引导下,基于生态游憩空间的可达性、数量、面积、质量、密度、空间邻近性和感知价值等属性来评判其空间格局[8-10]。如Yang等基于遥感数据分析了粤港澳大湾区1997—2017年城市绿地的空间格局演化,并结合基尼系数评价城市绿地分布的空间公平性[11]。Tyrväinen等采用调查法和GIS空间分析方法探索了赫尔辛基东部生态游憩区感知价值的空间分布[12]。其中,生态游憩空间可达性和供需匹配性直接影响居民福祉,因而备受关注[13]。如Williams等研究了美国五个中型和大型城市在绿色空间可达性方面的不平等现象,发现公园的总体可达性水平较低,而少数族裔群体和低收入社区的可达性水平最低[14]。我国学者也开展了对上海、沈阳等城市公园绿地可达性格局的刻画和评估研究[15-16]。供需匹配性主要考察生态游憩空间分布与人口需求的空间匹配性,以评估生态游憩空间布局的公平性,为促进城市公共绿色基础设施建设提供决策建议,研究区域包括珠三角城市群[17]和武汉[18]等。如Xing等主要采用高斯两步移动搜寻法测算了2000—2014年武汉城市公园绿地供需匹配性的的时空演变,发现公园绿地的供需都在增加,但供需匹配性的存在明显的空间差异[19]。城市生态游憩空间分布的影响因素涵盖自然、社会经济、政策等多方面。自然因素包括生态空间的形态与布局[9]、海拔与坡度[17]、资源环境本底[20]。例如,研究发现靠近河流和城郊大型生态空间的居民点周边生态游憩空间供给较多[21]。社会经济因素有区位、人种和社会经济地位[22]、空间可达性[23]、人口分布[17]和经济增长[24]、工业化和城镇化[17,25 ]等。此外,生态游憩空间分布格局还与区域规划与政策[19, 26]因素息息相关。

城市群生态游憩空间分布变化,是城市群空间自组织演化、政府规制以及其他干扰因素综合作用的结果,具有复杂性和系统性。现有研究聚焦城市尺度绿地可达性、空间形态、影响因素和绿地规划布局研究,但对城市群多类生态游憩空间扩展的时空过程缺少整合分析,对城市群尺度生态空间游憩利用扩展机制缺少挖掘。本研究以中国典型城市群——珠江三角洲城市群为例,全面整合区内生态空间游憩利用类型,分析其扩展的格局并探索相关影响因素,揭示生态空间游憩利用格局的形成机理,这是对当前以城市尺度为主的生态空间游憩利用研究的有效补充,有利于学界更深刻的认识不同空间尺度生态空间游憩利用的演变机理。

1 数据与方法

1.1 研究区域

珠三角城市群由广州、深圳、佛山、东莞、中山、珠海、江门、肇庆、惠州九市构成,是粤港澳大湾区的主要组成部分。截至2018年末,珠三角城市群土地总面积54770.21km2,占粤港澳大湾区面积97.7%,地区生产总值81048.5亿元,常住人口规模6300.99万人,占大湾区人口总量的88.55%,人口密度1.82万人/km2,城镇化率达85.91%[27]。2018年区域森林覆盖率达51.8%,建成区绿化覆盖率45.95%,人均公园绿地面积19.2m2[28]。自2008年至2018年,珠三角地区实现“国家森林城市”九市全覆盖。珠三角城市群河岸、海滨、森林、农田等生态空间多样,人口与经济要素密集。随着珠三角城市群要素流动的紧密化与城镇空间的连绵化,空间一体化趋势日益明显。因此,从整个城市群尺度探讨其生态空间游憩利用扩展的格局及影响因素,在生态保护基础上有序推进生态游憩空间建设,是珠三角城市群转型发展过程中空间品质提升的重点。为便于进行空间格局分析,以建设用地分布为依据,将环珠江口的大都市连绵区称为城市群的核心地带,也是珠三角城市建成区集中分布的区域,将该区域的外围称为城市群边缘地带。

1.2 影响因素分析

本研究从面积和数量两方面探究珠三角城市群生态空间游憩利用扩展的格局。生态空间游憩利用面积被本研究定义为游憩空间所在生态斑块的总面积[17]。尽管自然生态因素(如地形、坡度等)是生态空间游憩利用格局的基础[17],但是从时空动态视角来看,生态空间游憩利用的扩展反映的是人类对自然的改造活动,主要归因于社会经济和政策因素。本研究综合借鉴以往生态游憩空间分布影响因素和城市空间扩展的研究成果[29-30],从需求端的拉力和供给端的推力来实证分析珠三角城市群生态空间游憩利用扩展的成因。其中,拉力包括城镇化(以建设用地增加来衡量)、人口增长和休闲旅游需求变迁因素,推力主要选取区域政策和规划因素。由于影响因素变量的类型多样,因此采用定性和定量结合的方法分析珠三角生态空间游憩利用的扩展机制。

休闲旅游需求变迁、区域政策与规划属于定性因素,因而采用演绎方法,结合以往文献和珠三角城市群实际情况分析其对生态空间游憩利用扩展的影响机制。人口和城镇化因素是定量因素,选用地理加权回归模型来检验其对生态空间游憩利用扩展的影响。与全局线性回归模型(如普通最小二乘法回归(Ordinary Least Squares, OLS)不同,地理加权回归(Geographically Weighted Regression, GWR)是一种用于对空间变量间因果关系进行线性回归建模的局部回归方法。相比OLS方法,GWR回归的优点表现在:①在处理空间数据时考虑了地理要素的空间自相关性,使得拟合效果和参数估计结果更为理想;②给每个空间单元提供了回归系数和标准化残差,以便于研究者进行空间制图,揭示相同因素在不同空间位置上产生效应的差异。受统计资料所限,人口增长和城镇化率增长的时间跨度不一致,因而构建以下两个GWR模型分别进行回归分析。

yi=β0(ui,vi)+β1(ui,vi)χp+εi

(1)

y′i=β′0(ui,vi)+β′1(ui,vi)χb+ωi

(2)

GWR回归操作实施的基本步骤为[31-32]:(1)使用OLS方法对自变量与因变量的关系进行初步检验,获得具有解释效应的OLS模型,拟定GWR模型的基本形式;(2)使用Global Moran′sI统计量检验空间自相关性,如若自变量具有显著的空间自相关性,则表示需要使用地理加权回归;(3)使用OLS模型中的解释变量运行GWR(不包括哑元变量),得出回归系数和参数估计的结果;(4)评估地理加权回归模型的效果。运用Moran′sI指数检验标准化残差(Standardized residual)在空间上是否呈随机分布,如果具有高残差和/或低残差的显著聚类,则表明GWR 模型的设定可能有误。如果要素的条件数大于30、为“空”或等于-1.7976931348623158e+308,则结果可信度也存疑。

1.3 数据来源与处理

1.3.1生态空间游憩利用空间数据

生态空间是指“具有自然属性、以提供生态服务或生态产品为主体功能的国土空间,包括森林、草原、湿地、河流、湖泊、滩涂、岸线、海洋、荒地、荒漠、戈壁、冰川、高山冻原、无居民海岛等”[33]。生态空间游憩利用是指在保护和发展区域基本生态系统服务(调节、供给或支持等)的前提下,人类通过一定的改造和利用活动,使得生态空间具有可进入性与休闲旅游功能,从而将生态空间转变成生态游憩空间。生态空间游憩利用类型即为生态游憩空间类型。在城市尺度上,生态游憩空间包括城市公园、植物园、森林公园、湿地公园、街头及社区绿地、滨水开放空间等[34]。鉴于本研究区域范围较大,考虑到生态游憩空间斑块在区域生态系统文化服务中的代表性、关键性以及可获得性,城市群生态游憩空间未考虑街头及社区绿地等微观尺度,而是选取八类具有区域性游憩服务意义的生态游憩空间,具体包括森林公园、风景名胜区、地质公园、水利风景区、湿地公园、A级生态景区、城市公园绿地和郊野公园。前六类均为国务院有关部委主导建立的自然游憩地体系,是我国生态游憩空间的主体。第七类公园绿地主要指规模较大、游憩特色较突出的城市综合公园和专类公园,对城市群居民而言具有重要的生态游憩价值。第八类郊野公园作为城市群休闲旅游重要载体日益受到居民青睐,因此将郊野公园从公园绿地和森林公园中单列出来。社区及乡镇级森林公园和湿地公园、1A级景区由于在整个城市群尺度上的文化服务价值相对较低,因而未纳入本研究范畴。

生态游憩空间名称、等级和面积等属性信息(截止至2017年)来源于原广东省国土资源厅、原广东省旅游局、原广东省林业厅、水利部等政府公开网站以及各类生态游憩空间名录[17]。通过合并一地多牌的生态游憩空间,选取面积和等级中较大的记录,最终形成539个生态游憩空间。从《珠江三角洲地区森林公园建设与发展规划(2010—2020年)》、百度百科以及政府官网、政府信息公开申请、新浪、搜狐等网站新闻报道上获得各类生态游憩空间的建立时间和面积的属性信息,用以分析珠江三角洲城市群生态空间游憩利用格局演变。

将GPS坐标定位和目视解译两种方法相结合对生态游憩空间进行数字化处理。首先,搜集各生态游憩点的地理坐标信息,得出生态游憩空间分布的矢量点图层,然后结合谷歌影像图与点的位置,对点所在的生态斑块进行数字化,勾勒出面状的生态游憩空间斑块。据此方法逐步对2017年及之前的539个生态游憩空间进行数字化,并将其叠加到珠三角城市群生态空间底图上,得出面状的生态空间游憩利用斑块分布矢量图(图1)。

图1 1990—2017年珠三角城市群生态游憩空间分布Fig.1 Ecological recreation space distribution in the Pearl River Delta urban agglomeration from 1990—2017

1.3.2人口和建设用地数据

鉴于历年统计年鉴中的人口统计数据通常未精细到乡镇街道,以往研究中多采用最近一次的乡镇街道人口普查数据[35-36]。据此,本研究人口数据来源于2010年第六次人口普查年鉴,统计单元为乡镇街道(含少数开发区、林场和管委会管辖区),共计611个。此外,通过查询人口统计资料,获取了2000年广东省乡、镇、街道人口数据[37],据此计算2000—2010年乡镇街道人口的增量,并检验其对乡镇街道生态游憩空间数量拓展的影响。考虑到从2000年到2010年乡镇街道行政区划已有较大的改变,因而采用搜索引擎查询乡镇街道行政区划调整信息,再以区划合并、区划名称变更等形式对接两个年份的属性信息,已无法对接的乡级行政区划单元当作缺失值处理,最终获得579个乡镇街道人口统计单元的数据。建设用地数据为中国科学院资源环境科学数据中心提供的2015年100m×100m中国土地利用栅格数据[38]。

2 研究结果分析

2.1 生态空间游憩利用的扩展格局

2.1.1数量扩展格局

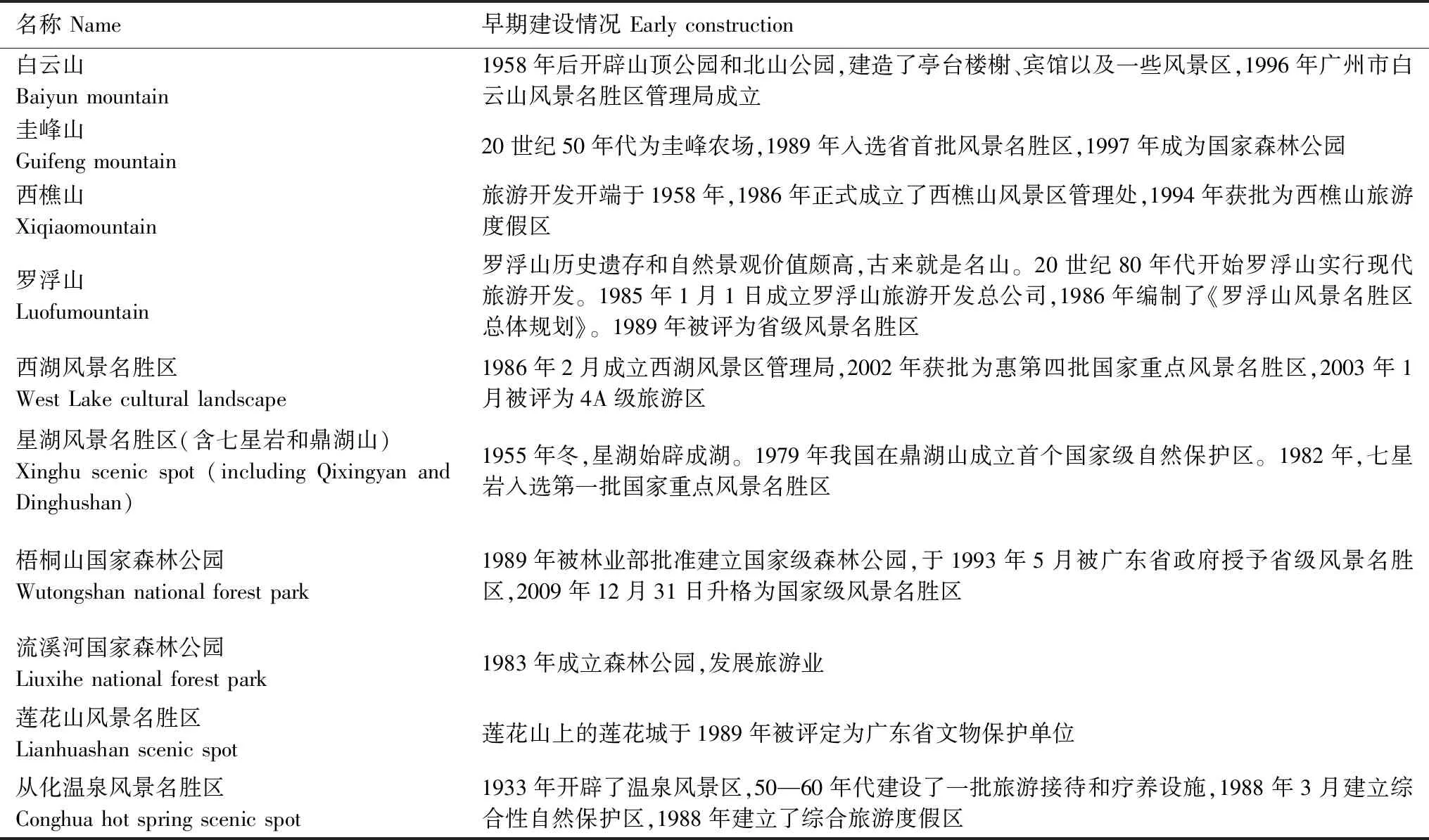

本节选用乡镇街道为空间单元进行空间制图,兼顾展示全域和地级城市生态游憩空间扩展的特征(图2)。由图2可知,1990年珠三角城市群生态游憩空间数量较少,主要分布在少数几个城郊乡镇,类型上以风景名胜区、国家森林公园为主。表1罗列了珠三角城市群1990年及以前生态空间游憩开发情况,其中的生态游憩空间基本为资源品位高、历史文化沉淀深厚的名山名湖,说明1990之前为优质旅游资源主导的游憩开发阶段。

1991—2000年间,生态空间游憩利用数量在城市群边缘地带和核心地带扩展同时进行。其中,边缘地带的扩展更为明显,例如,肇庆市、广州市北部大部分乡镇都增加了2个及以上的生态游憩空间,主要为森林公园,江门市、珠海市、惠州市、东莞市的少数乡镇也增加了1个及以上的生态游憩空间,也以森林公园为主。总体而言,城市群边缘地带形成广州市北部、肇庆市西北部和肇庆市西南部三处较明显的生态游憩空间数量扩展的局地集聚区域。这些区域生态空间面积较大,在此之前已经建立了等级较高、吸引力较大的生态游憩空间(如广州北部的流溪河国家森林公园),因此其扩展过程体现了高等级生态游憩空间带动周边生态空间游憩利用扩展的“多极点整合模式”[39]。此外,环珠江口的深圳—东莞—广州—中山—珠海四市的建成区城市用地迅速扩展,带动公园绿地建设的增加,使生态游憩空间数量呈连绵式扩展。

2001—2010年期间,城市群边缘地带的生态游憩空间数量仍在拓展,特别是广州市北部的从化区、增城区的部分乡镇、惠州市龙门县的永汉镇、龙田镇以及江门市台山市的川岛镇生态游憩空间增加数较多,均在2个以上,主要为森林公园和生态景区。此外,其他增加数在2个以上的乡镇街道,基本都处于城市群核心地带的建成区附近或内部,说明与上一阶段相比,生态游憩空间数量扩展态势从边缘地带扩张转向边缘地带和核心地带内部扩张并存。2010—2017年间,城市群边缘地带的生态游憩空间增加数减少,而核心地带生态游憩空间数量增加数提升,说明生态游憩空间数量扩展以城市群核心地带为主,其中,以城市建成区内部湿地公园为代表的生态游憩空间成为数量扩展的主要构成。

综上,基本可以判断出珠三角城市群生态空间游憩利用数量扩展的空间扩展特征:1990年珠三角城市群存在较少的高等级生态游憩空间孤点。2000年后,生态游憩空间数量在广深莞都市连绵区以及广州北部、肇庆西部、惠州东部和江门西部等城市群边缘地带有了大规模的扩展。2010年后,生态游憩空间数量扩展的热点区域又逐步转向城市群核心地带,在扩展形态上呈现出一种“由少数点向内、外同时扩展→由外向内部分填充”的态势,这与城镇空间和工业用地由内向外的连绵扩张具有差异。

表1 1990年及之前主要生态空间游憩利用简况

图2 各乡镇街道生态游憩空间数量的变化Fig.2 Changes in the amount of ecological recreational spaces in townships

2.1.2面积扩展格局

以生态游憩空间斑块面积为属性值,对1990、2000、2010、2017年四个时间截面的生态游憩空间进行核密度分析。采用自然断点法将核密度值分成五个等级,每个等级的数值从高到低分别代表高密度区、较高密度区、中等密度区、较低密度区、低密度区,以此反映生态空间游憩利用面积的扩展格局(图3)。1990年,珠三角城市群生态游憩空间只呈零星分布,高密度区分布在惠州市西部的罗浮山风景名胜区,主要是由于罗浮山规模较大,占地面积达到了26000hm2,且旅游发展历史较久。中等密度区分布在广州东北部、江门市东北部,分别以流溪河国家森林公园、圭峰山风景名胜区为中心。两个生态游憩空间早在20世纪80年代就已经建立,且占地面积较大,超过5000hm2。惠州惠城区、深圳市中部也有小面积较低密度区分布,但由于生态游憩空间面积相对较小,因而密度值较低。

图3 1990—2017年生态游憩空间面积核密度分析Fig.3 The nuclear density analysis of ecological recreation space area from 1999 to 2017

据统计,1990—2000年间生态游憩空间数量增加了130个,因而到2000年时,高密度区分布范围有较大的扩展,其中,在肇庆市中北部怀集和广宁县交界处,森林公园的数量较多,规模较大,形成了生态空间游憩利用的高密度区,而在肇庆市市辖区、怀集县的西北部、封开县、四会市也有较高密度区的分布,同样是因为森林公园的数量较多,规模较大。此外,东莞市以水濂山市级森林公园、大岭山省级森林公园、东莞植物园为中心,形成了生态空间游憩利用的较高密度区;江门恩平市分别以西坑县级森林公园、河排省级森林公园为中心,形成两个较高密度区(图3)。

与2000年相比,2010年的生态空间游憩利用的扩展主要集中在深圳市。得益于城市森林公园、城市公园绿地、国家地质公园的较快发展,深圳市在全域范围了出现了生态游憩空间较高密集区的分布(图3)。到2017年时,中山市核密度略有增加,其他地方变化不明显,说明该时段珠三角城市群生态空间游憩利用的扩展不明显。总体而言,在利用规模扩展上,珠江三角洲城市群生态空间游憩利用表现为:少数规模较大的孤点→边缘区和建成区内部同时扩展→中心填充。

2.2 生态空间游憩利用扩展的影响因素

2.2.1人口增长

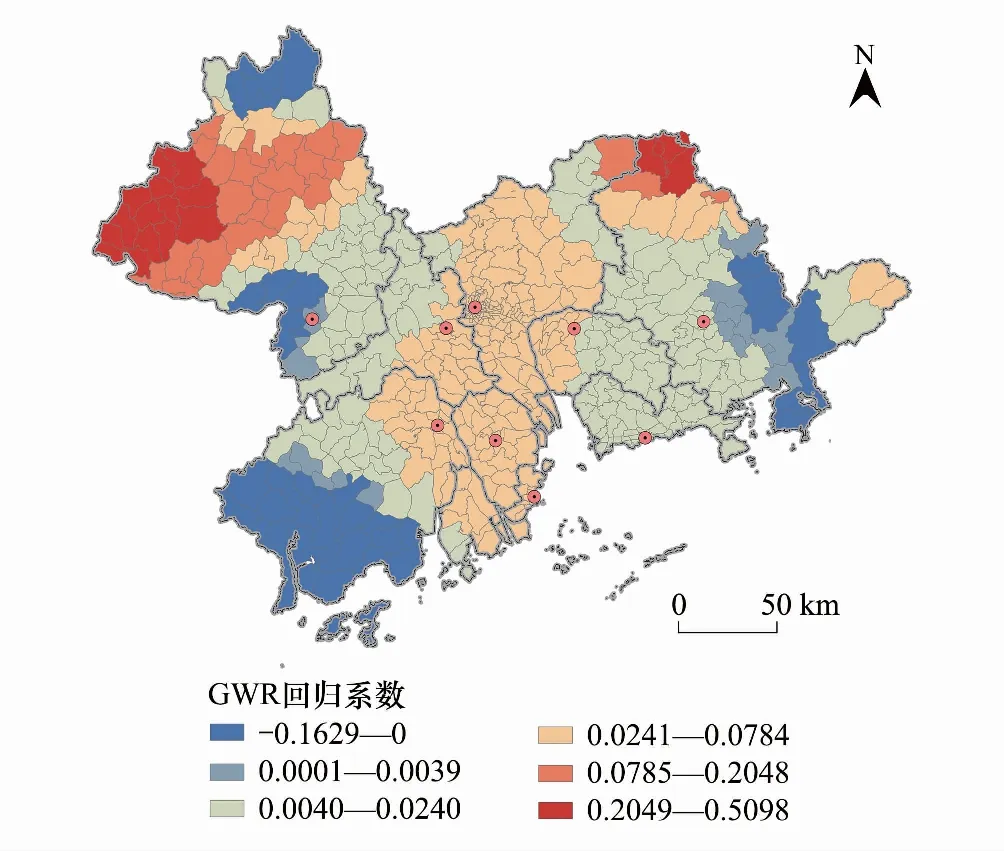

根据地理加权回归的操作规程,首先,使用普通最小二乘法(OLS)对自变量与因变量的关系进行初步检验,估计结果得出,F值为24.054,P<0.001,说明至少存在一个回归系数不为0,回归模型构建有效。人口增长的非标准化系数为0.023,标准化系数为0.2,T值为4.905,P<0.001,说明人口增长对生态游憩空间数量扩展具有显著的正向效应(表2)。

表2 人口演变与生态游憩空间数量增长的OLS模型估计

其次,使用ArcGIS10.0对乡镇街道人口要素的空间自相关性进行检验,结果得出Moran′sI值为0.092,Z得分为8.729,P<0.001,说明人口增值具有显著的空间正相关性,即具有空间集聚特征,因而使用GWR工具对人口增长与生态游憩空间数量拓展进行地理加权回归,核类型选用固定高斯函数(Fixed Gaussian),带宽方法选择AIC,得出的GWR模型R2相比OLS模型的0.04有明显的提高,说明拟合度更好(表3)。尽管如此,GWR模型的R2仍然显得较小,只有0.19,但由于只纳入了人口增长一个因素,且有443个乡镇因不存在生态游憩空间数量增长而被记为0,因此认为效果仍然可以接受。

表3 GWR模型的参数检验结果

在GWR模型运算输出结果中,每个乡镇街道会输出相应的回归系数、标准化残差和残差等,对回归系数进行描述性统计,发现均值、中位数、四分位数均是正数,说明回归效应总体是正向的,即人口增长对生态游憩空间数量拓展具有正向效应(表4)。

表4 GWR模型式(1)的回归系数描述性统计

图4 人口增长对生态游憩空间数量增长的回归系数的分布Fig.4 Distribution of regression coefficients of population growth on the increase of ecological recreation spaces

但是,回归系数的极小值和极大值存在较大的差异,少数乡镇的回归系数为负值,说明各乡镇人口增长对生态游憩空间发展的效应存在空间差异。通过制作GWR回归系数的空间分布图(图4),发现回归系数为负值的共有四块区域,分别是江门西南部的恩平市、开平市和台山市,惠州的惠东县和惠州市区东部,肇庆的高要市和德庆县南部、怀集县的北部,这些区域人口增长对生态游憩空间数量增长的影响效应较小,远低于平均水平。

最后,对地理加权回归模型的效果进行评估。经测算,要素的条件数介于1.326—2.219之间,标准化残差值处于-2.086—5.994之间,其中,95.85%的值处于-2.58—2.58之间。对标准化残差进行空间自相关检验,得出Moran′sI值为0.003,Z得分值为0.418,P值为0.676,接受随机分布的原假设,即标准化残差值是呈空间随机分布的,说明地理加权回归模型的设定较合理。

2.2.2城镇化

使用OLS方法对城乡建设用地增长与生态游憩空间数量增长进行回归分析,得出F值为93.336,P<0.001,说明回归系数不为0,自变量对因变量存在回归关系。回归模型的非标准化系数为0.033,标准化系数为0.364,T值为9.661,P<0.001,说明城乡建设用地增长对生态游憩空间数量增长具有显著正向效应(表5)。模型的R2为0.133,说明拟合效果不是特别理想。

表5 城乡建设用地增长与生态游憩空间数量增长的OLS回归分析

城乡建设用地增长值的空间自相关检验结果得出Moran′sI值为0.176,Z得分为20.637,P<0.001,说明各乡镇街道建设用地的增值具有显著的空间自相关性,因而采用地理加权回归分析,结果得出模型的R2上升至0.265,说明拟合效果有较大幅度的提升(表3)。对各乡镇街道的回归系数进行描述性统计,得出其均值为0.056,中位数为0.040,上四分位数和下四分位数分别为0.029、0.045,说明总体上乡镇街道城乡建设用地增长对生态游憩空间数量扩展呈正向影响(表6)。但也存在6个乡镇的回归系数为负值,说明这些乡镇城镇化发展对生态游憩空间增长不具有正向影响。

表6 GWR模型式(2)的回归系数的描述性统计

同样对地理加权回归模型式(2)的效果进行评估,其条件数介于1.378—2.605之间,标准化残差在1.378—2.605之间,97.72%的标准化残差值处于-2.58—2.58之间。进一步对标准化残差进行空间自相关统计,得出Moran′sI指数值为0.012,Z得分为1.391,P值为0.164,说明其呈空间随机分布,地理加权回归模型的设定比较合理。

2.2.3休闲旅游需求增长

改革开放前,在公有制经济占主导、“劳动光荣”以及社会生活高度政治化的背景下,休闲旅游远离国民生活。进入20世纪80年代中期,受益于生产方式的变革、生产力的进步和商品经济的发展,城乡居民收入水平大幅度提高,居民消费欲望被激活[40]。人们开始拥有闲暇时间以及自由选择休闲旅游活动的机会,国内休闲旅游业随之崛起,对知名的自然或历史文化旅游地的出游意愿较强,因而该阶段以发展风景名胜、名山大川型旅游景区为主[41], 90年代以前珠三角城市群的风景名胜区、国家森林公园,便是在这种休闲旅游需求背景下建立起来的。对于刚刚兴起的国内旅游活动,出游人次总体规模很小,1991时仅有140万人次,旅游目的主要是参观名胜古迹、名山名水[41]。因此,旅游景区和旅游城市分布较为稀疏,城市生态游憩空间建设非常缓慢。

20世纪90年代中期以来,休假制度改革使得居民闲暇时间大幅增加,其中最重要的两项改革是1995年正式实行的“双休日”制度与1999年实施的春节、“五一”、“十一”法定节假日制度,公民的休闲时间从每年的59 d增加到114 d[40]。国人对休闲的需求增加,目的地不再局限于名胜古迹,城市周边自然山水、乡村成为旅游热点[41]。城市基础设施和文化休闲娱乐设施大大完善,城市旅游休闲功能被重新确立。在户外休闲旅游需求日益普及的情况下,珠三角城市群生态空间游憩利用在1990—2010年期间呈现出在全域范围内广泛拓展的特征。

随着休闲旅游需求的常态化和多样化,居民期待优质的户外生态开放空间。然而,现有绿地人工雕琢与堆砌色彩较为浓重,难以满足人们亲近自然、体验自然的需求[42]。有别于传统城市公园,城市湿地公园、郊野公园强调自然生态性、环境的独特性和生物多样性,满足了人类亲近自然的天性,并可以广泛发展湿地生态教育、健身休闲等户外游憩活动,满足人们向往健康、舒适生活环境的愿望,受到居民的欢迎[43]。因此,2010年后更注重自然性的城市湿地公园、森林公园和郊野公园有了较大的发展。据本研究测算,2011—2017年三类公园共增加了130个,占该阶段新增总数67.01%,城市休闲环境进一步改善。

2.2.4生态空间治理政策变化

生态空间游憩利用的扩展与区域生态空间开发利用政策具有密切关联。1990年,生态游憩空间只存在少数几个孤点。1992受原林业部支持发展全国森林公园及森林旅游的影响,中国森林公园建设步伐加快[44]。同时,广东省政府和主管部门也开始调整林业发展思路,分别于1993年、1998年两次出台了森林公园发展的利好政策,因而在1993年、1999—2000年出现两次森林公园建设高潮,珠三角各城市市辖区、市县均建立了大量的市、县级森林公园(图5)。因此,相比1990年,2000年珠三角城市群生态空间游憩利用在城市近郊和远郊都有了较大范围的扩展。

2000—2010年期间,广东省出台《广东省森林公园建设与发展规划》《关于试行广东省国民旅游休闲计划的若干意见》《关于加快我省旅游业改革与发展建设旅游强省的决定》,提出大力开发森林生态旅游、滨海旅游等,因而珠三角城市群的森林公园数量在全域范围内又有较大规模的增加。但此阶段,受深圳市、广州市积极的城市公园绿地建设政策的影响,呈现出城市群核心和边缘地带生态游憩空间共同拓展的态势。但由于生态空间面积较大的肇庆市在此之前已经完成了大部分森林公园的建设,因此2000年以后,城市群边缘地带森林公园数量增长放缓,而城市群核心地带的建成区内部和近郊区以湿地公园为代表的生态游憩空间数量快速增长。这与广东省政府对湿地公园建设重视程度的增加不无关系。例如,2013年开始的绿化广东大行动将城市湿地公园作为重点建设对象[45]。2015年,广东省林业厅又发布了《关于加强湿地公园建设管理的通知》,使得城市湿地公园数量在2013—2017年有了迅速增长(图5)。由于湿地公园主要分布在珠三角城市群平原水网地区,一般属于城市群核心地带,因而促使该阶段生态空间游憩利用扩展重点由外向内转移。

图5 四类主要生态游憩空间年度新增个数Fig.5 Annual increase in the number of the major four types of ecological recreation spaces

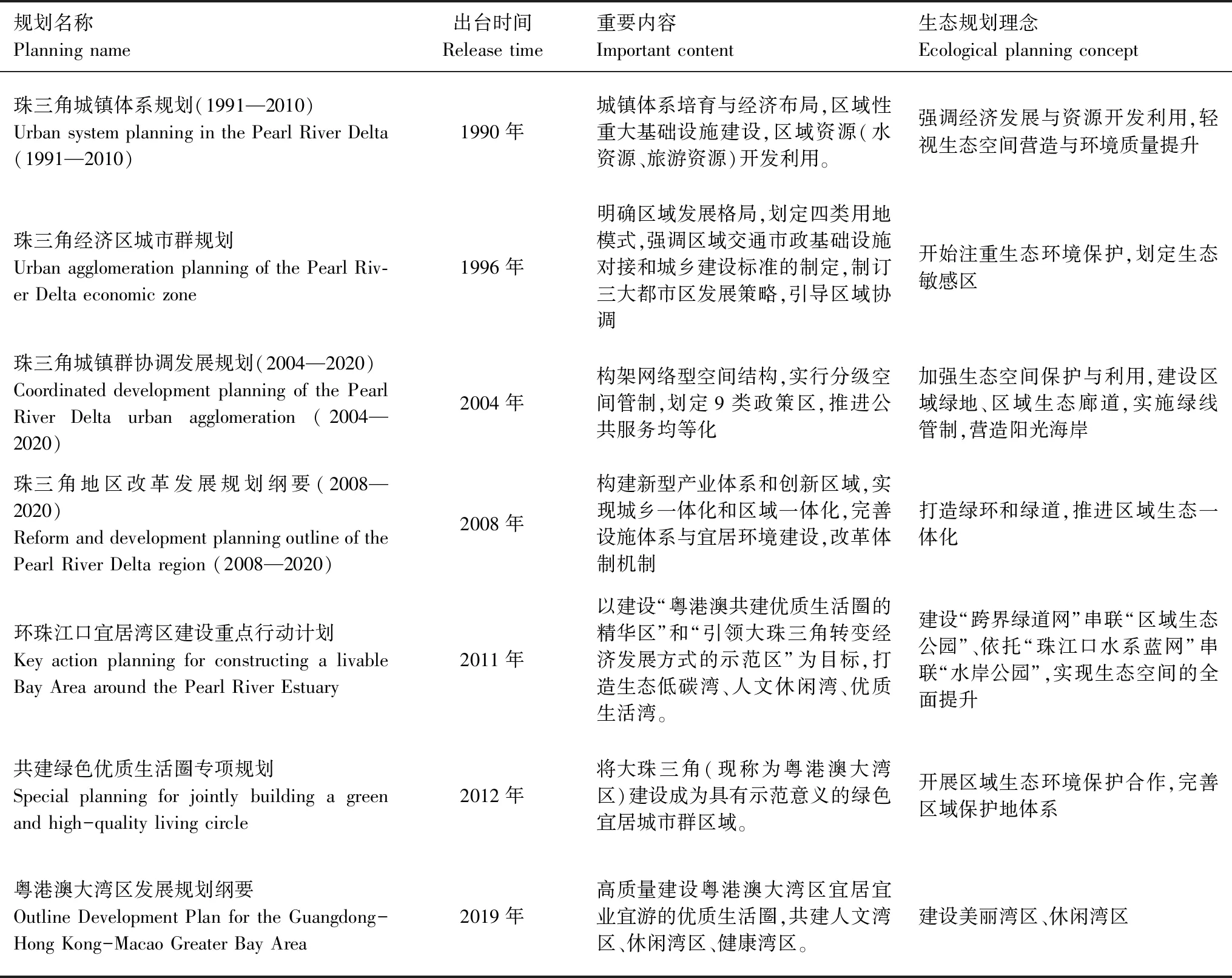

2.2.5城市群规划理念变化

20世纪80年代末以来,珠三角城市群先后开展了四次区域规划,其规划中的生态价值观不断演化[46](表7)。1990年出台的珠三角城镇体系规划(1991—2010)强调经济和城镇化发展,对生态空间的重视程度较低。到了1996出台的珠三角经济区城市群规划,开始重视生态空间的保护,但也较少提及生态空间的可持续开发利用。因此,1990—2000年期间以生态旅游资源开发为主,城市公园绿地、湿地公园等生态开放空间数量较少。2000—2010年期间的珠三角城市群区域规划强调生态空间的保护和利用,提出建设区域绿地、阳光海岸、区域绿道等,区域生态空间游憩利用蓬勃发展。同时,广州、深圳等地的城市规划高度重视绿地系统建设[47-48],使得生态游憩空间在城市建成区内部和外部都有所扩展。2010年后,随着《珠三角地区改革发展规划纲要》(2008—2020)、粤港澳三地《共建优质生活圈专项规划》等规划的颁布实施,各城市普遍重视营造绿色宜居环境,把生态游憩空间发展作为城市规划建设重点内容,在这种背景下,城市建成区及邻近地区成为生态游憩空间扩张的热点地区。

3 结论与政策启示

3.1 结论与讨论

首先,1990—2017年生态空间游憩利用数量和利用规模上的扩展都具有“由边缘地带少数孤点向周边扩散→由边缘地带向城市群核心地带逐步填充”的特征。具体而言,在1990—2000年阶段,生态游憩空间数量和规模扩展热点为城市群边缘地带。2000—2010年在城市群边缘地带和核心地带都成为扩展的热点,2010年后,边缘地带扩展数量和规模减少,而城市群核心地带数量扩张明显。这与产业空间、城镇空间由内向外的核心→边缘扩张具有较大的不同,主要是由于城市群边缘地带生态空间面积广阔,自然旅游资源丰富,品质较高。在旅游资源驱动下,城市群边缘地带首先形成等级较高的少数生态游憩空间,并对周边生态空间游憩利用起到了一定的辐射带动作用。此后,随着中心城区居民对城市环境质量和休闲空间的要求越来越高,城市建成区内生态游憩空间布局受到重视,生态空间游憩利用热点向城市群核心地带扩展。

表7 1990年以来珠三角城市群主要区域规划中生态规划观的变化

其次,珠三角城市群生态空间游憩利用扩展的拉力主要包括人口增长、城镇化发展和居民休闲需求的增长。人口增长和城镇化发展使得城镇人口和建设用地增加,绿色休闲需求增大。休闲旅游需求的变化影响主要体现在:随着经济发展和节假日的增加,休闲旅游需求增长,对生态游憩空间需求增加,驱动生态空间游憩利用在珠三角城市群全域范围内扩展,同时,随着休闲旅游需求结构的变化,中心城区居民对城市环境质量的要求越来越高,强调自然性、环境的独特性和生物多样性城市湿地公园、郊野公园、森林公园得到了较大的发展,生态空间的游憩利用开始向城市建成区内部低平的滨河和湖泊湿地和城市远郊区森林延伸。

最后,政策和规划因素是珠三角城市群生态空间游憩利用扩展的主要推力。有研究表明,制度、政策及规划是城市生态游憩空间格局形成的重要因素[19],这在珠三角城市群得到进一步证实。《广东省森林公园建设与发展规划》、粤港澳三地《共建绿色优质生活圈专项规划》等一系列生态空间游憩利用积极政策的出台,为珠三角城市群生态空间游憩利用的扩展提供了契机。另外,1990年以来年各项区域规划中的生态规划理念也逐步由“重经济轻生态”到“打造绿色宜居区域”的转变,成为引导生态空间游憩利用扩展的关键推力。

3.2 政策启示

第一,从区域整体性视角完善城市群生态空间游憩利用规划,将其作为重要内容纳入到珠三角区域规划体系中,有重点、分时段地逐步推进生态游憩空间提质增效,并根据生态空间游憩利用的扩展趋势,推动生态空间游憩利用的空间整合,谋划建设高品质的跨界区域休闲旅游功能区、生态游憩廊道。第二,合理顺应人口和城镇化发展以及居民休闲旅游需求增长,逐步推进生态空间游憩利用的扩展,推动人口、城镇化与生态游憩空间配置相协调。第三,出台有关政策保障生态游憩空间供给。根据《广东省森林公园管理条例》有关规定,除森林公园道路建设外,规划用于工程、旅游服务配套设施的总占地面积不得超过森林公园陆地面积的3%。该规定给森林的休闲旅游开发留有余地,具有合理性。但实际上每个森林公园3%的用地指标因审批难度较大和审批程序繁琐,往往难以落实,使得休闲旅游业态难以进入,因而生态空间游憩利用扩展受到限制。为此,政府需要出台相应的支持性政策,保障公共游憩空间的用地供给,有序推进生态保护前提下的生态游憩项目的开发。