城市小尺度生态基础设施的设计方法——以雄安新区启动区为例

廖振珍,杨 萌,尚晓琪,石龙宇,*

1 福建农林大学生命科学学院, 福州 350002 2 中国科学院城市环境研究所城市环境与健康重点实验室, 厦门 361021 3 中国科学院大学, 北京 100049

在2001年至2005年期间进行的千年生态系统评估(MA)得出结论,全球生态系统向人类社会提供的24项服务中,有15项处于严重退化状态,或正在以不可持续的方法使用[1-2]。生态系统服务是“人们从生态系统中获得的惠益”,包括为人类提供食物、木材、医药等生态系统产品,支撑与维持人类生存所必需的环境条件,提供娱乐、健康和福祉等[2- 3]。近几十年来,中国城镇化迅猛发展,至2019年中国城镇化水平已达到60.60%[4]。在此背景下带来了一系列可持续发展挑战,如气候变化、空气污染、水污染、食品安全问题、公众健康损害、资源枯竭、生物多样性破坏、洪涝灾害等等[5],严重影响居民生活。城市生态基础设施的概念应运而生并逐渐引起广泛关注[6-7]。城市生态基础设施区别于其他城市基础设施(如市政基础设施、社会基础设施)[8],是城市居民持续获取生态系统服务的来源,为城市环境可持续发展提供保障[9]。城市生态基础设施科学有效的设计方法与改善人居环境、提高人类福祉有直接关系。

1 生态基础设施研究综述

1.1 生态基础设施概念与内涵

生态基础设施(Ecological Infrastructure, EI)概念在联合国教科文组织“人与生物圈计划”(MAB)1984年发布的生态城市规划报告中首次提出[10]。我国于2001年首次引入这一概念并应用于城市景观规划设计中[11],后续不断有学者对城市生态基础设施这一概念进行完善与补充[6- 9,11-12]。简单来说,城市生态基础设施是指保持、改善和增加生态系统服务的一系列条件与过程[11-12]。生态基础设施建设倡导生态系统修复和环境协同治理的理念,是新兴城市化背景下指导城市规划的一种有效手段。生态基础设施可以分为绿色基础设施、蓝色基础设施和环境基础设施三类。在小尺度下,生态基础设施多指环境基础设施,使人工基础设施“生态化”,与市政基础设施相结合[13],实践过程中,通常以“生态雨水基础设施”的形式存在[14]。

城市生态基础设施可以提供多种生态系统服务,有助于雄安新区建设“绿色生态宜居新城区”。植被覆盖可将城市建成区降雨径流系数从60%降低到5%—15%[15];城市绿地可以过滤、截留城市道路径流中90%以上的SS、悬浮态COD、重金属和油类污染物[16];绿色屋顶能使夏季屋面最高温度降低20℃ 以上,且每日温度波动也减少了约30 ℃[17];此外,生态基础设施经过景感营造,将设计者的主观愿景融入适当载体,起到文化传播和教育引导的作用,能够提高民众可持续发展意识,保障可持续发展目标的实现[18]。

1.2 国内外城市生态基础设施设计方法

1.2.1设计流程

各国的城市生态基础设施设计流程(表1)存在差异但大结构相似,大致分为明确建设目标、场地调查、制定方案、效果评估等几个步骤。设计过程主要内容相似,因不同国家有不同的法律法规和不同的发展阶段而存在不同的设计流程与设计重点。

LID设计过程主要包括场地调查、水文分析、技术选用和系统初步设计这四方面,其他三种设计方法皆基于LID结合各国特色进行优化发展而来,设计过程融合于其他设计方法中。LID 方案设计主要针对小型场地,与城市设计和生态环境的结合不够紧密。SuDS的整个设计过程与总体目标(水量、水质、环境舒适度和物种多样性)紧密相关。新加坡ABC水计划与其他三种方法最大的不同在于其鼓励已建成项目或已完成详细计划的项目申请ABC水认证,通过评估后项目可以使用ABC水标识来进行项目推广,进而促进公共机构和私人开发商在建设中自发采用ABC水计划理念。海绵城市同样融入了LID的主要流程,并注重与规划协同,同时细化了各场地建设方法。

表1 各国城市生态基础设施设计流程

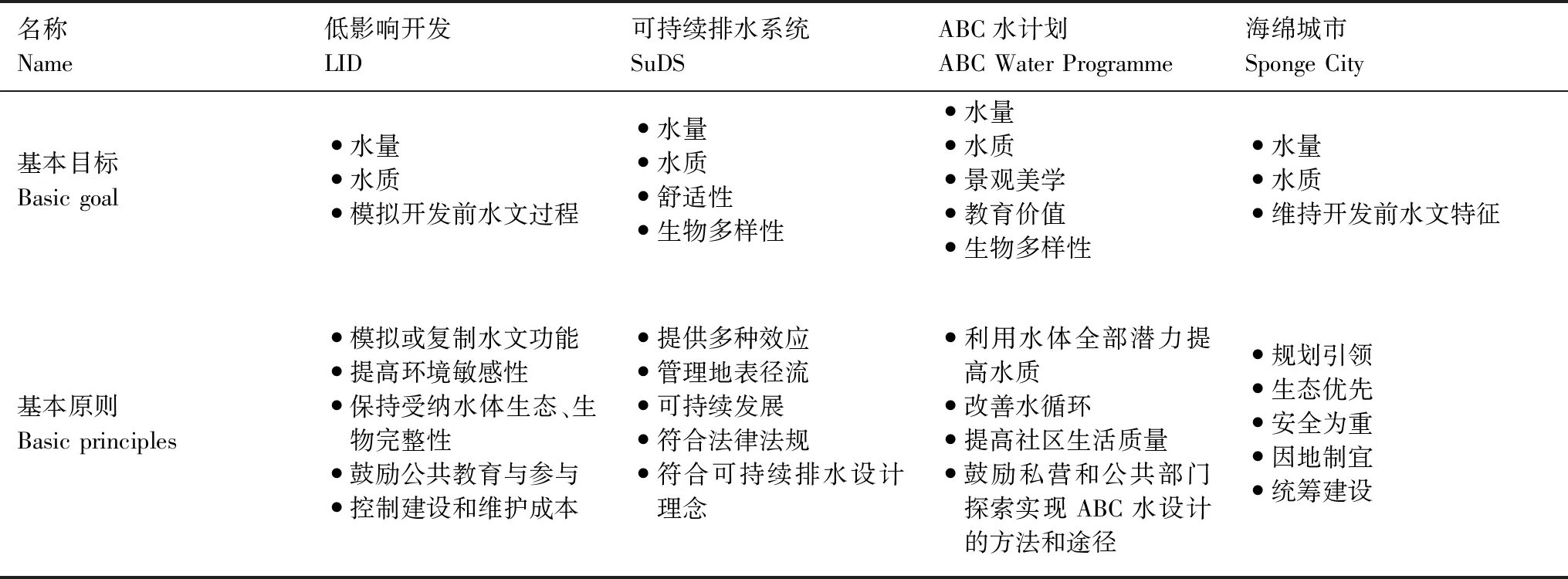

1.2.2设计基本原则与基本目标

LID与海绵城市更加注重利用径流控制方法实现恢复水文特征这一基本目标,主要侧重提高生态系统服务中的调节服务。除了水质、水量,SuDS的基本目标增加了环境舒适度和实现物种多样性两部分,ABC水计划则增加了景观美学、教育价值、生物多样性三部分,更加注重提高生态系统服务中的调节服务、文化服务、支持服务。

LID设计通过单一小尺度的设计改造来降低城市建设对水文情况的影响并提高城市环境敏感度,鼓励公众参与,同时结合景观功能以较低的建设和维护成本来改善城市水文环境。SuDS设计依靠高效的排水系统来管理地表径流,能够减小高速城市化带来的水循环问题,通过改善空气质量、调节建筑温度、减少噪音、提供娱乐场所和教育机会等生态系统服务改善市民生活质量并优化城市空间。ABC水计划的目标最初是实现水源多元供给,应对国家的水资源匮乏问题,建立完整通达的水道网络,并与城市空间设计相融合。同时ABC水计划还在城市设计、人居环境、亲水空间等方面显现自然、宜居、活力的特殊意义。海绵城市强调先规划后建设,发挥规划的控制与引领作用,并强调以生态理念进行建设,科学规划布局与设施选用,与城市总体规划和建设协同建设,保障城市水安全。

表2 各国城市生态基础设施设计基本原则与基本目标

1.2.3小结

20世纪60年代以来,世界上众多国家对生态基础设施设计方法进行了理论研究和实践[23]。其中美国、英国、新加坡等国家起步较早,均以水文条件作为重要设计因素,主要提高生态基础设施生态系统服务中的调节功能(控制径流、净化雨水)以及支持功能(雨水利用),己经形成了较为成熟的理论和管理体系。英国SuDS通过借鉴美国LID经验,形成了源头到末端的调控方式,为避免小尺度上设计的局限性,结合绿带、绿网等进行网络化构建[24]。新加坡也运用源头-途径-终端管理雨水径流和防护洪水,形成了由17个水库、8000多米的水路组成的排水网络系统[21]。

生态基础设施建设倡导生态系统修复和环境协同治理的理念,是新兴城市化背景下指导城市规划的一种有效手段。目前,国内外生态基础设施建设在宏观尺度研究比较系统,而在小尺度的研究相对欠缺。而我国海绵城市主要采用小尺度试点方法进行建设或改造,实际建设中规模较小,未形成多尺度网络系统,建设整体效果不佳,造成城市内涝、面源污染问题仍层出不穷。同时当前生态基础设施仍未形成标准化设计流程。因此,在小尺度建设到城市规划设计过程中应基于生态安全格局充分融合生态基础设施建设并结合生态廊道形成网络。而雄安新区作为新建区域,十分有利于在建设中推行生态基础设施网络化构建理念。传统生态基础设施建设效益评估主要注重调节服务方面,本文在该基础上增加了从居民角度出发的景感满意度评估,更加全面体现生态基础设施保持、改善和增加生态系统服务的过程。同时本文提出一套标准化设计流程,为今后的工作提供参考。

2 研究方法

2.1 数据来源及处理

本研究使用数据主要包括实地调研数据、气候气象数据、土地利用数据。实地调研数据来源于研究团队在启动区的居民景感满意度调查;气象数据来源于中国气象数据网;土地利用规划数据来源于《河北雄安新区启动区控制性详细规划》。

2.2 生态基础设施设计流程

2.2.1分析研究区现状

图1 研究区地理位置概况Fig.1 Overview of Geographical location of the study area

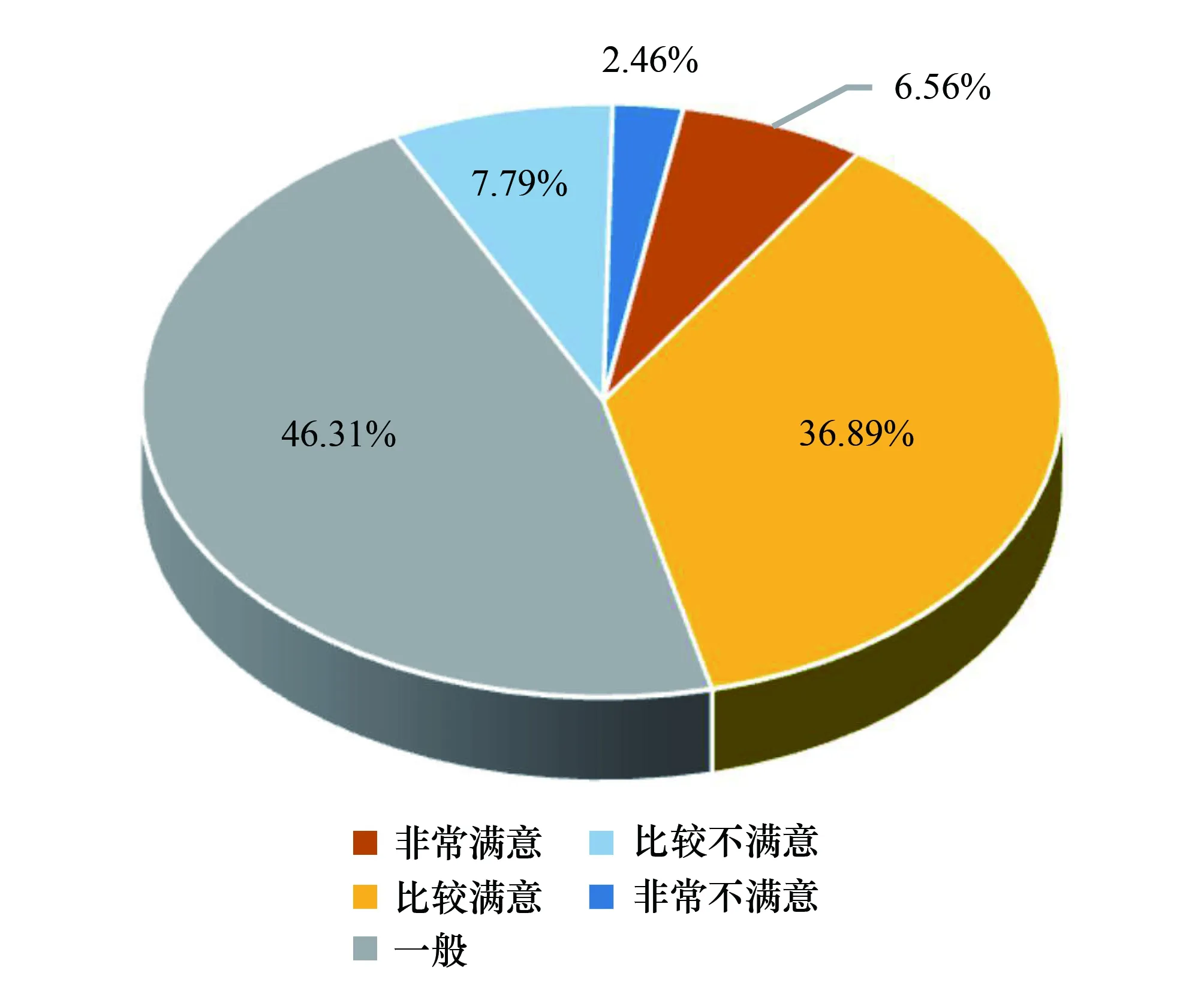

图2 居民景感满意度现状Fig.2 Evaluation of residents′ current perception

雄安新区地势较低,易发生洪涝灾害[25],存在河流断流、水质污染的情况,白洋淀生态系统遭到严重破坏,生物多样性持续下降[26]。雄安新区大气重污染过程主要出现在秋、冬两季,主要大气污染物为PM2.5和PM10,原因为秋冬季风速小、温度低,不利于污染物扩散[27]。根据现场调研得出,启动区中部地势平坦空旷,经过合理的竖向分析能将雨水排放与水系构成网络。居民聚集区内道路多为硬化铺装,路缘未经处理且多为泥土缺少地被,晴天易造成尘土飞扬,雨天易造成路面积水。随着雄安新区建设进程的推进,大量人员、经济活动将涌入、土地开发利用程度不断提高,当地生态系统受到强烈干扰而导致生态环境脆弱不稳定,为一系列“城市病”埋下隐患。如何在雄安新区开发建设过程中保持、改善和增加生态系统服务、缓解“城市病”是亟需解决的问题。启动区作为雄安新区率先建设重点区域,承担着探索开发建设模式、先行先试政策措施、展现新区雏形等重任,因此将启动区作为研究区具有一定代表性,对于雄安新区其他地区的城市可持续建设具有示范意义。研究区地理位置示意图见图1。

同时,基于景感生态学理论[18,28],从物理感知和心理感知两方面设计问卷,调查当地居民景感满意度(共发放问卷260份,回收问卷259份,有效问卷244份,问卷有效率为94%)。由图2可以看出,雄安新区居民对当地生态基础设施现状的满意度较低。其中,仅有43.45%的被调查者对雄安新区当前生态基础设施比较满意或非常满意,还有10.25%的被调查者对其感到比较不满意或非常不满意。同时,在调查过程中,居民表现出对未来生态基础设施建设的认同与渴望。

因此,可以通过生态廊道的构建降低洪涝风险、疏通河道、净化水质、提高生物多样性,通过通风廊道的构建缓解秋冬季节大气污染、降低城市建设带来的热岛效应,通过环境基础设施的建设改善人居环境,起到降温增湿、净化除尘的作用,进而提高居民景感满意度。

2.2.2明确建设目标

基于实际调研与理论研究分析场地现状,综合考虑自然要素、物理感知、心理感知、生态过程等相关因素,结合《河北雄安新区启动区控制性详细规划》要求,本研究将雨水年径流总量控制率≥85%和景感满意度的目标≥70%作为雄安新区启动区生态基础设施建设的目标。

2.2.3构建区域生态基础设施网络

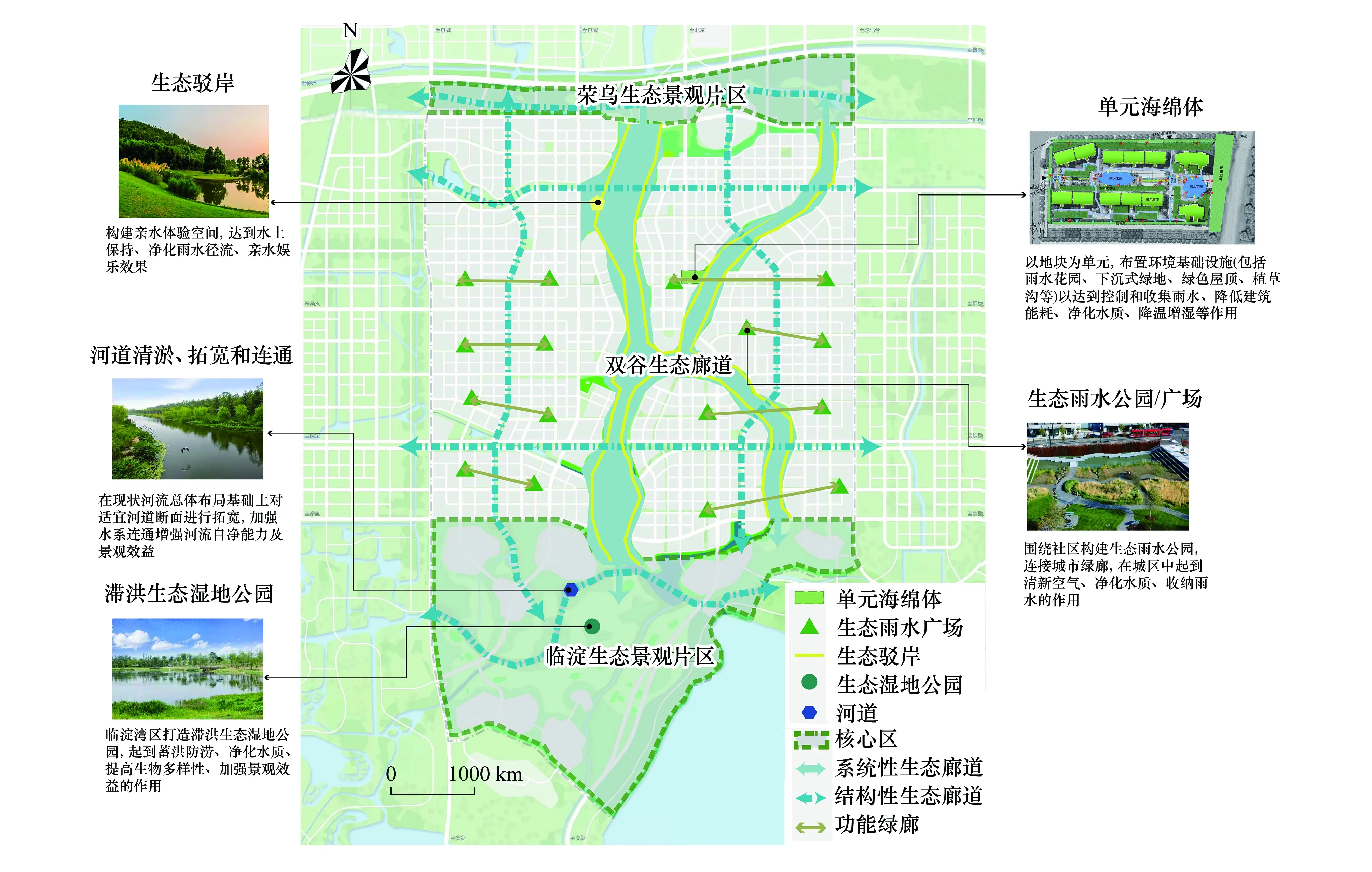

图3 核心区与生态廊道Fig.3 Ecological Corridor

首先进行识别生态核心区与构建生态廊道两部分内容(图3)。生态基础设施的建设不能仅从单一尺度出发,而需结合多尺度的规划结果,实现区域内系统性规划。同时不同尺度生态基础设施的规划目标不同,小尺度下注重提高景观满意度、促进雨水径流下渗、降低热岛效应等。选取启动区内荣乌生态景观片区、临淀生态景观片区两块作为生态核心区,分布在启动区南北两侧。杨萌等[29]利用ArcGIS、最小累积阻力(MCR)模型和层次分析法(AHP)构建了一种“宏观—中观—微观”多尺度生态基础设施核心区识别和生态廊道辨识的方法体系,基于此对大清河流域—雄安新区—起步区的多尺度生态基础设施规划研究得出:启动区生态廊道主要为河流廊道,宽度为10—30m。通过新增湖塘、疏通河道等方式连通水系,串水成网,打造海绵调蓄网络,形成“四横四纵”的主干网络。合理规划建设滨河绿带,构建双谷带状综合公园,即可作为一种亲水体验空间,也是过滤净化雨水径流的植被缓冲带,保持和改善河流廊道在水质净化、水源供给、降温增湿、动物迁徙、物质运输、城市风廊等生态系统服务功能。

其次进行通风廊道的构建。由图4可知,雄安新区风速以1—2级风为主,风向主要集中在南-北、西南-东北两个走向。在秋冬季节温度较低时,风速不足以将污染物吹散,易造成较为严重的雾霾天气。因此,依托河道构建南北走向的1条主通风廊道,2条次通风廊道,以及东西走向的8条局部通风廊道。8条局部通风廊道与2条次通风廊道构成鱼骨状。引风入廊,形成区域风廊系统(图5),促进污染物扩散、缓解城市热岛效应。

图4 风速玫瑰图(2020年1—11月)Fig.4 Wind speed Rose (January—November 2020)

图5 通风廊道Fig.5 Ventilation Gallery

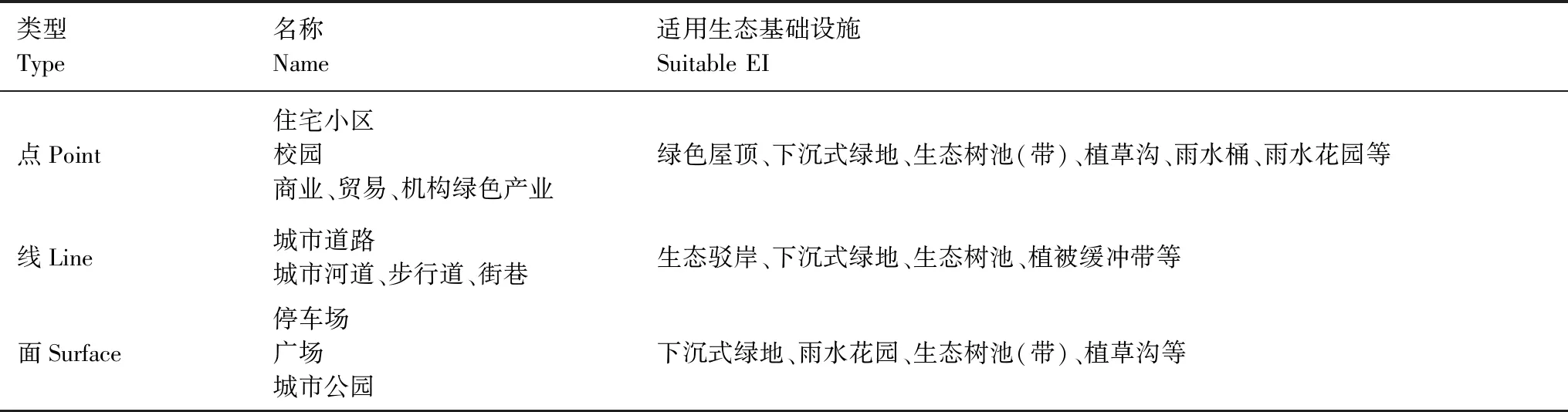

2.2.4启动区生态基础设施选型

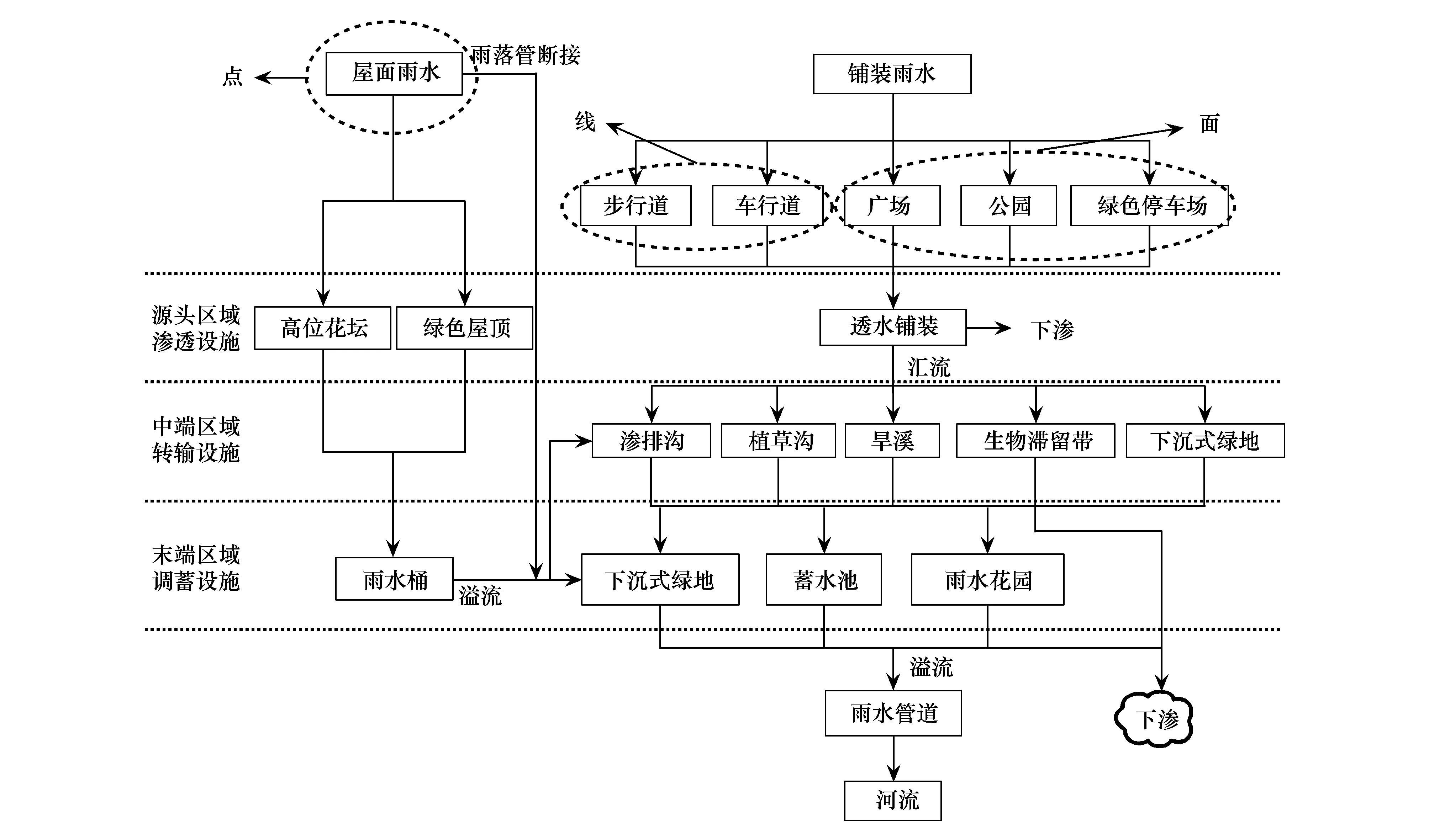

根据各国生态基础设施设计方法对比结果,从空间类型、系统构建流程等方面进行生态基础设施选型。依据空间类型分为点(建筑)—线(街道)—面(场地)三种类型,不同空间类型下构建不同生态基础设施系统,系统包括源头—中端—末端三个区域,根据生态基础设施效益运用于合适的区域,从三个维度相互交叉结合进行生态基础设施选用。

本文从空间类型、系统构建流程、生态效益三方面进行生态基础设施在微观尺度下的选型。依据空间类型和尺度,城市生态雨水基础设施可以分为点—线—面三种类型(表3):①点——与建筑结合,②线——与街道结合,③面——与场地结合,不同空间类型下城市生态雨水基础设施系统构建流程会有所不同(图6)。

(1)点——建筑。建筑在城市中占了大部分地表面积,绿色屋顶可以在源头区域有效地对降落的雨水进行径流控制、净化水质、降低建筑温度,进而改善城市整体生态环境。降落在屋面(普通屋面和绿色屋面)的雨水经过初期弃流,可进入高位花坛和雨水桶,并溢流进入下沉式绿地,雨水桶中雨水宜作为绿化用水。

(2)线——街道。城市道路占城市大部分线性空间,一般透水性较差,且降雨时易产生径流污染。降落在硬化地面的雨水,应利用可透水铺装、生态树池、下沉式绿地、雨水花园等设施对径流进行净化、消纳,超标准雨水可就近排入雨水管道。

(3)面——场地。城市广场、停车场等面状空间往往具有大面积硬质铺装,在暴雨来临时极易产生场地积水及大量径流,为人们的生活带来不便。解决途径有增加场地绿化面积和使用透水铺装两种。但往往改造成本较高,生态效益单一。结合场地设置雨水花园、下凹式绿地是设计中最常见、生态效益最大化的方式。

按照径流在场地内的转移路径及位置可分为三大区域,即源头区域、中端区域和末端区域。不同区域对生态基础设施有不同的效益需求。源头区域径流较为分散,因此在源头利用小规模、分散的生态基础设施,如绿色屋顶等设施充分滞留雨水,降低径流的无序性,同时结合部分人工设施,如透水铺装、渗井、雨水桶等,加快雨水就地下渗或短暂蓄存,避免造成积水;中端区域通过植草沟、滞留带、绿化带、旱溪等将源头过剩的径流进行组织汇流,降低径流转输速度并拉长径流路径,使径流在转输过程中逐步下渗并进行一定净化,并将源头产生的径流尽可能地导入到末端调蓄系统;末端区域的设施将源头区域与中端区域未消纳的雨水进行进一步滞留、下渗、净化、蓄存,达到防洪防涝、净化水质、雨水资源利用的目的。

表3 生态基础设施空间比选

图6 雨水流向Fig.6 Rainwater flow direction

图7 单元海绵体Fig.7 Unit sponge body

经过生态基础设施的选型,在小尺度下形成系统。根据雨水走向布设源头-中端-末端的生态基础设施,注重竖向设计,地势高的区域进行开发,低洼处保留甚至挖深,构建地表径流通道,利用自然力量排水。保留、拓宽并连通场地原有河流、湖泊、湿地、林地等,以便连接分散的、小尺度下的生态基础设施系统融入城市生态系统网络,实现“蓝绿交融,淀城相映”的网络化结构,形成北部环城林带,中部“双谷”生态廊道与城市结合,南部临淀湾区的差异化生态格局。启动区中部绿地水体较少,以生态雨水公园为结点连接城市绿道,以地块为单元布置环境基础设施,进一步清新空气[30]、净化水质[31]、缓解城市热岛效应[32]、促进居民身心健康[33]。启动区内雨水经各项生态基础设施汇流、净化排入临近河流,进而汇入南部临淀湾区,进一步流入大溵古淀,将启动区汇流的雨水经下渗、滞蓄和净化后再排入白洋淀,起到进一步净化水质、蓄洪防涝的作用。构建结果如图8所示。

图8 生态基础设施体系Fig.8 EI system

图9 居民对设计方案的景感满意度情况 Fig.9 Evaluation of residents′ perceptions with the design scheme

3 研究结果与分析

3.1 景感满意度评估

基于对雄安新区周边居民实地的问卷调查结果,由图9可知,居民对生态基础设施建设预期的整体景感满意度明显提升。感到非常满意的居民人数占比提升了18.03%,比较满意人数占比提升了18.44%,共79.92%,符合建设目标。另外,一般、比较不满意、非常不满意人数由明显下降。仅16.8%的被调查者认为一般,3.28%的被调查者感到比较不满意,无被调查者感到非常不满意。可以看出规划的生态基础设施显著提升了居民景感满意度,这反映了生态基础设施规划的重要性。在参与创造某件产品、获得某项服务的过程中,加强了参与者的感知控制,能够在一定程度上增加满意度[34],使“享受者”变为“生产者”,进而使公众自发维护城市可持续发展。

3.2 年径流控制率评估

根据中国气象数据网气候资料数据,选取保定近30年日降雨(不包括降雪)资料,扣除小于等于 2mm的降雨事件的降雨量,将降雨量日值按雨量由小到大进行排序,统计小于某一降雨量的降雨总量在总降雨量中的比率,计算得出年径流总量控制率为85%对应的设计降雨量为24.8mm。

根据河流走向将启动区划分为10个雨水汇水分区(图10),对每个汇水分区进行环境基础设施(绿色屋顶、透水铺装、雨水花园、下沉式绿地等)的布置(表4),增加雨水的渗透、净化和蓄积作用,雨水径流系数取值参考《室外排水设计规范》(GB50014—2006(2016年版))。通过加权法计算出综合雨量径流系数为0.145,总汇水面积为37505757m2。年径流总量控制率计算公式如下:

子汇水分区年径流总量控制率=(1-子汇水分区综合雨量径流系数)×100%

(1)

(2)

图10 汇水分区Fig.10 Subcatchment

经式(1)、式(2)计算可得,年径流总量控制率可以达到85.14%,满足规划条件85%的要求。

4 结论

本文以雄安新区启动区为研究区,遵循景观生态学、景感生态学基本方法原理,基于生态安全格局与生态过程的相互作用,提出了一套将生态系统保护与公众参与相结合,关注调节服务、支持服务、文化服务等多种生态系统服务功能的小尺度生态基础设施设计流程。通过调查问卷、实地考察等形式,明确研究区内居民意愿与场地现状细节及存在问题,结合专业技术针对启动区地形地貌、水文特征、风向风速等自然要素分析并构建生态廊道、通风廊道,充分展现当地湿地、水体等特色要素,形成“廊道为骨,斑块为节”的生态网络体系,包括:以自然元素串联全城,拉近人与自然距离,兼具河流廊道、通风廊道与生物廊道功能的系统性廊道;提供城市内部生态系统服务、增加水系流通的结构性廊道;将生态系统服务渗入城市肌理的局部功能性廊道;辨识区域主要动物活动、迁徙以及保护植物多样性等功能的雨水公园、湿地公园等生态斑块。最后结合居民景感满意度、SWMM模型等进行效果评估,得出该方案能够有效提高景感满意度、控制雨水径流、提高城市绿化率。整个设计流程中,在确定建设目标的过程中,添加居民的使用意向;在景感营造过程中,邀请居民进行共同创作;在效益评估流程中增加景感满意度评估。提高公众参与感能够对生态基础设施的建设进一步了解,起到一定教育作用。

表4 各项设施布置情况

5 研究展望

生态基础设施能够提供多种生态系统服务,在规划、设计和建设过程中应充分体现其保持、改善和增加生态系统服务能力的作用。明确区域生态安全格局有利于维护生态过程完整、健康和可持续发展,有助于促进区域经济与生态保护协同发展[35],是构建生态基础设施体系的重要依据。生态系统是处于动态平衡中的开放系统,物质循环、能量流动是重要的生态过程。因此,在生态基础设施体系构建过程中,将连通性、动态性融入其中是未来研究的方向。同时,景感生态学与生态安全格局的研究目标、尺度、原理与内容上有较多契合点,强调将自然要素、物理感知、心理感知、生态过程等相关因素综合考虑进行生态基础设施体系构建[36]。因此,随着相关研究的不断深入,融合景感生态学理念,强调环境协同治理、生态系统保护、改善人居环境,构建多尺度、多功能、多过程的生态基础设施体系,是今后生态城市规划与设计的重要发展方向。