汉传因明“逻辑解读型”范式困境解析

甘 伟

(贵州民族大学 民族文化与认知科学学院, 贵州 贵阳 550025)

一、引言

自20世纪20年代以来,汉传因明研究大体有3种范式:经典注释型、佛教解读型和逻辑解读型,第3种为主流研究思潮。经典注释型和佛教解读型基本上是站在佛教文化的立场上进行的研究,虽然都加入了作者的理解,但其研究成果应当予以肯定,但是对第三种研究范式,有学者认为:“因明之逻辑解读型是用亚里士多德形式逻辑剪裁因明文献,在民国时期出版的专著、教材和论文等俯拾即是。”[1]这里所言“因明之逻辑解读型”即所谓比较研究范式之由来。逻辑解读型之主导思想即是将因明三支比量按照三段论逻辑的格式进行转型,然后以后者之逻辑评判标准来断言三支比量是演绎还是归纳的性质。但是,这种将三段论的逻辑合理性凌驾于三支比量之上的做法其实并非合理。因为,三段论的演绎性是靠其形式有效性来保证的,即通过辞项之间的联系来保证理由到主张(前提—结论)的形式正确。然而,三支比量的论证形式却是异于形式逻辑的,其具有印度佛教独特的思维性质,它不仅要考虑理由的真实性,而且还要对主张的真实性进行反复检证,并且还要将论证参与主体及其目的等因素同时加入综合考察。鉴于在因明论证过程中对逻辑理由的重视程度,因此以下将首先从理由是否真实的情况对逻辑解读型的困境作分析。

二、论证结构之“理由”不真实

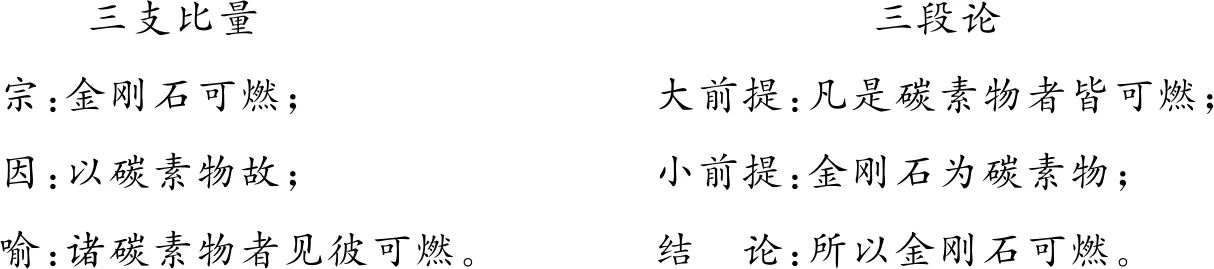

三段论与三支比量式都是由三部分组成,在次序上三段论是先给出大前提,然后给出小前提,最后是结论;而三支比量式是先给出宗,后给出因,最后是喻。如果以形式三段论为标准,一般认为宗即结论,因即小前提,喻是大前提。但历来的主流观点大体认为二者之区别仅在结构次序上不同,因此将其形式倒转就有可比性。如下例:

这是将理由、主张都正确的三支论式和理由—主张形式有效的三段论进行比较的“成功”案例,然而将诸如此类案例的“成功”转形就当作逻辑解读型范式的胜利宣告则未免一叶障目。因为陈那比量理论有大部篇幅是论述过失理论,而此过失论中则重点对理由是否真实的情况作出了详细的分析,窥基在将近10万字的《因明大疏》中也竟以半数之篇幅来论述似因。Prof.S.R.Bhatt认为:“Generally the thoery ofanumānais known as Indian logic.But it is not exactly logic in the western sense,It is better to call it asHetuVidyā as it is knowing and arguing knowledge on the basis of some sound reason(hetu).It is knowledge of an object on the basis of previous knowledge which serves as ground or reason for acquiring such knowledge…Sincehetu(reason) plays a key role here study of this means of knowing is calledHetuvidya.However,we shall use the word ‘logic’ for it.”[2]也就是说,之所以称之为“因明”是因为它尤其关注“因”(理由)的问题,并且这种逻辑并不是形式意义的逻辑,只是借用“逻辑”这个概念来表达。因此,关注因明论证理由(前提)是否真实是窥见其与三段论形式有效之区别的路径之一,其后还要在主张(结论)是否真实的情况下再加以考察。首先看因明论证实效的似因分析,陈那在《因轮论》中,共列出了两种正因、四种共不定、一种不共不定,以及两种相违等9种在因明论证中出现的理由真实与不真实的情况。《集量论》详细论述了九句因:

如是宗法三种差别,谓同品有、非有、及有非有俱。又此一一各有三种。谓于一切同品有中,于其异品或有、非有、及有非有俱。于其同品非有及俱,各有如是三种差别。若无常宗全无异品,对不立虚空等论,云何得说彼处此无?若彼无有于彼不转,全无有疑故无此过。如是合成九种宗法,随其次第略辨其相,如是九种依次画为九格,上下竖写同品三种,横写异品三种。由于四方,当知其自性与结果。谓立声常,所量性故。或立无常,所作性故。或立勤勇无间所发,无常性故。或立为常,所作性故。或立为常,所闻性故。或立为常,勤勇无间所发性故。或非勤勇无间所发,无常性故。或立无常,勤勇无间所发性故。或立为常,无触对故。此摄颂云:“所量作无常,作性闻勇发,无常勇无触,依常性等九。”如是分别说名为因、相违、不定。颂云:“于同有及二,在异无是因。”此中唯有二种名(正)因,谓于同品一切遍有、异品遍无,及于同品通有非有、异品遍无。于初、后三各取中一。“翻此名相违。”复唯二种说名相违,能倒立故。谓于异品有、及二,于同品一切遍无。第二三中取初、后二。复有余相违因,谓能成立违害所立者,如说诸别异物是积聚性,能为他用,积聚性故,必为他用。此因能成多义,故即二因中摄,非出九种之外也。“所余皆不定”。所余五种因及相违,皆不决定,是疑因义。[3]69

上述引言给出了九组论证,其中正因论证两组,分别是“声无常,所作性故,如瓶,如空”和“声无常,勤勇无间所发性故,如瓶、电,如空”,前者为因于同品上有而异品无,后者为因于同品俱有而异品无。五组不定因论证中有四组共不定和一组不共不定,根据《九句因轮论图解》中关于因在同、异品存有的情形[4]1071-1072,左上隅共不定是同、异品皆有,论证为“声常,所量性故,如空,如瓶”;左下隅共不定是同品一分有、异品有(1)吕澂《九句因轮作法图》为“同俱异有”,但本句论证中的“无常性”因于同品“空”没有,故应当是“同品一分有”。参见文献[4],第1072页。,论证为“声非勤勇无间所发,无常性故,如电、空,如瓶”;右上隅共不定是同品有、异品一分有(2)吕澂《九句因轮作法图》为“同有异俱”,但本句论证中的“无常性”因于异品“电”有、“空”无,故应当是“异品一分有”。参见文献[4],第1072页。,论证为“声是勤勇无间所发,无常性故,如瓶,如电、空”;右下隅共不定是同、异品各一分有(3)吕澂《九句因轮作法图》为“同异皆俱”,但本句论证中的“无触对”因于同品“空”有、“极微”无,于异品“业”有、“瓶”无,故应当是“同、异品各一分有”。参见文献[4],第1072页。,论证为“声常,无触对故,如空、微,如业、瓶”;中间不共不定是同、异品皆无有,论证为“声常,所闻性故,如瓶,如空”。相违似因则是与正因在同、异品上有无因情况相反,故曰“翻此名相违”,上正因是同品有、异品无,那么左边相违则是同品无、异品有,论证为“声常,所作性故,如空,如瓶”;下正因是同品俱有、异品无,那么右边相违则是同品无、异品俱有,论证为“声常,勤勇无间所发性故,如空,如瓶、电”(4)在《内学》丛刊上刊发的吕澂所译编的《九句因轮作法图》中,对下正因的论证为“声常,勤发故,如瓶、电,如空”,对右相违的论证为“声常,勤发故,如空,如瓶、电”。二者宗、因相同、喻不同,这是明显的错误,当属印刷刊误。参见文献[4],第1072页。。前述理由真实之案例就是属于九句因中的第二句正因,然而正因毕竟只占九分之二的几率,因此有必要从似因即理由不真实的视角来分析逻辑解读型范式困境,以下将从共不定、不共不定和相违等三类七句似因中各拣一例来具体分析比量论证实效中的逻辑解读型困境。

首先,共不定论证式:

宗:声是勤勇无间所发; 大前提:凡是无常者皆是勤勇无间所发;

因:以无常性故; 小前提:声是无常;

喻:诸无常者见彼勤勇无间所发。 结 论:所以声是勤勇无间所发。

至于为什么三支比量式的论证次序是先出宗后示因,这是由于陈那因明自义比量中的论证形态是“由果溯因”,即由主张来追溯理由的合理性,对因的已然认可并非是一个因,而是一个果,是被现量亲证的,它不存在演绎的前件和后件。三段论是先出前提,后出结论,结论本身是寓于前提中的,如此构成一个形式有效的演绎推理。而陈那比量对因的追溯是以宗为本位的,即主张在前,理由在后,在理由与主张的结构上,主张是已然被给定确立了的,但是理由是未被给定的,在此前提下再来看如何由主张来追溯理由,才有了因三相,即在理由的确认中才走出了3个逻辑的方向。而理由—主张的结构则是在已然落入具体的“溯证”过程了才有他义比量的以因显果,即“理由—主张”。

根据上面由三支比量倒转过来的“逻辑式”案例,这是一个有效的三段论式,前提—结论的形式结构没有问题。但是这个有效的三段论式却是由一个错误的三支比量式转形来的,即在三段论中被认为是有效的论证,在陈那的比量论证中却是无效的,并且错误非常明显,属于共不定似因论证,起不到论证的效果。将此三支比量式补充完整即是:声是勤勇无间所发;以无常性故;诸无常者皆是勤勇无间所发,如瓶;若非勤勇无间所发则非无常,如电、空。在这个论证中,作为论证理由的“无常性”不仅在同品如“瓶”等中存在,而且在异品“电”中也存在,同品成立“声是勤勇无间所发”宗,异品成立“声非勤勇无间所发”宗,但是以“无常性”为因在两个对立的宗中都存在,因此作为理由的“无常性”不能证成“声是勤勇无间所发”这个主张,于是“理由—主张”的结构不能成立,即“理由—主张”之间的不相离性不成立。

其次,不共不定论证式:

宗:声是常; 大前提:凡是所闻性者皆是常性;

因:以所闻性故; 小前提:声是所闻性;

喻:诸所闻性者见彼为常。 结 论:所以声是常。

这个三段论式同样是一个有效的论证式,其前提—结论的形式化构造没有错误。但是在陈那比量中这同样是一个无效的论证,因为此因丝毫不能证成所立的宗,作为理由的“所闻性”不仅在同品如“空”等中不存在,而且在异品如“瓶”等中亦不存在,故《大疏》说“举因无喻,因何所成立”,此论证理由在同品和异品上都没有,因此无法展开论证。该不共不定论证中的理由不真实情况和上面提到的共不定中理由不真实的情况略不同,共不定中的理由不真实是对本欲证成的主张而言,但是它可以证成一个与此相反的主张;然而此不共不定中的理由不真实不仅对本宗而言是理由不真实,而且对他宗而言也是理由不真实。因为该“所闻性”之理由唯在本所立宗中有法“声”上存在,往上说就是浩瀚宇宙中只有“声”才具备“所闻”的性质,除此之外无别。然而,陈那比量的内在要求规定了不能以“声”来证“声”,即在论证中必须满足“同品有异品无”的论证规则,然而此“声”既不能作同品,也不能做异品,所以此论证的理由不论是对本宗主张“声常”还是对他宗主张“声无常”,它都是不真实的。故陈那在《门论》中说:“所闻云何?由不共故,以若不共所成立法所有差别遍摄一切,皆是疑因。”[5]2然而,就是这样一个在陈那比量中不真实的论证理由,在形式三段论中却是有效的。

然后,相违因论证式:

宗:声是常; 大前提:凡是所作性者皆是常性;

因:以所作性故; 小前提:声是所作性;

喻:诸所作性者见彼为常。 结 论:所以声是常。

陈那说“翻此名相违”就是指因在同品、异品上的有、无情况与九句因中的二、八正因相反,既然前面提到作为理由真实情况下的比量论证与西方三段论是一样的,那么此处我们则尝试从与此理由真实相反的情形下分析,看会得出何种结果。这个完整的论证是:声常;所作性故;诸所作者皆常,如空等;诸非常者皆非所作,如瓶等。作为论证理由的“所作性”在本宗主张的同品如“空”等中不存在,而在异品如“瓶”等中又存在。在一个具体的论证中,对方同样可以用此“所作性”因成立一个与立论者相反的主张,论证为“声无常;所作性故;诸所作者皆无常”,此论证则是一个理由真实的论证,并有力地反驳了前者的主张。故陈那在《门论》中说:“若于尔时无有显示所作性等是无常因,容有此义,然俱可得一义相违,不容有故,是犹豫因。”[5]2导致相违因是因为论证理由违反了同品定有、异品遍无的论证规则,也就是说这个论证是一个违反规则的错误论证,而其之所以违反规则的原因在于作为论证结构中的理由不真实,故不能从理由得到主张。但是这个错误的三支比量式在三段论中却是一个形式有效的论证,它不关乎论证中所涉及的具体内容。

总之,不论是四组共不定及一组不共不定,还是两组相违的过失论证,它们都是基于理由不真实的论证,也就是说陈那比量论证是通过深入分析论证理由的真实与不真实情况,来保证“理由—主张”的论证结构。不定似因和相违似因都是陈那比量过失理论中的核心内容,理由不真实之错误在于不能使理由与主张之间建立不相离性,而这种不相离性是靠因三相的论证规则来保证的,正是因为理由的不真实才使论证规则无法保证“理由—主张”的正确性。所以,陈那比量并不是只关注形式构造的论证,从理由到主张是论证的结构,但是陈那更加注重通过对理由的考察来促使对方接受本宗的主张。也就是说,前提的真实性对论证结论的可接受性来说是非常重要的。相反,“前提是否真实,前提支持结论的程度的大小,那根本不是形式逻辑所要关心和研究的问题”[6]。陈那比量理论实际上也正是在具体的论证语境中进行的,前提的真实性是其重点关注的对象。前提为真的检验是靠规则来约束的,其论证的目的是促使对方接受立论者所信仰的主张。所以,基于这一目的,陈那就尤为重视对理由真实性的检证。另外,陈那比量理论对所立主张是否真实的探讨则更加体现其逻辑特色。

三、基于“溯证”的“主张”不真实

如前所述,“理由—主张”是比量的论证结构,陈那比量尤为关注理由的真实性在论证过程中的意义。同时,陈那以“不顾论宗”作为主张提出的基本原则,既摒弃以圣言为宗,又不以圣言为论证之因即理由。正是基于如是立场,陈那比量的另一论证特色就是通过对主张的确认来追溯理由的真实性,即对理由之真实性的把握是以主张为本位的,作为论证规则的因三相在此间发生作用。而只有落在了具体的“溯证”过程当中,已然确立了理由的真实性,并在与他者说理的语境中才启动了“理由—主张”的论证结构。既然前面已经从理由不真实的论证视角揭示了“逻辑解读型”困境,那么接下来本文将从主张不真实(似宗)的情形着手彰显陈那比量之特点。

《集量论》说5种相违似宗曰:

谓于自所依有法,不为现量义、比量、信解、共许所遣。随所乐成立法所差别之有法,于彼上与所立法相违之现量、比量、自教及共许等所不遣也。此显所立无诸过失。若非如是,即是似宗。如说声不可闻,瓶是常等。如说正量不能成立所量义者,唯宗相违。又若于中由不共故,无有比量,为极成言相违义遣,如说怀兔非月,有故。此等唯说法自性遣门,由此方隅,当知亦表法与有法差别自性遣。如有支非离支别有,以离低昂无别称故。支亦非离有支别有,应非现见故。实应非有,以功德之实应非实故。二者之自性差别,如说一切语义皆虚妄。如是虽有言说,若言说与语性即虚妄者,即彼语性与虚妄性,二俱除遣,如是遣除二者自性。若谓不遣所说体性虚妄者,如是则遣二者差别。[3]61

陈那在《门论》中也给出了直接的论证:“言非彼相违义能遣,若非违义言声所遣,如立一切言皆妄。或先所立宗义相违,如獯狐子立声为常。又若于中由不共故无有比量为极成言相违义,如说怀兔非月,有故。又于有法即彼所立谓此极成现量比量相违义遣,如有成立声非所闻,瓶是常等。”[5]2

首先,现量相违论证:

宗:声非所闻; 大前提:凡是眼取见者皆非所闻;

因:以眼取见故; 小前提:声是眼取见;

喻:诸眼取见者见非所闻。 结 论:所以声非所闻。

这个比量是为了论证宗有法“声”上具有所立法“非所闻”的性质,但是根据现量的原则,五根缘取五境,各自缘于自境,方为现量成就,即眼、耳、鼻、舌、身五根分别缘取色、声、香、味、触五种境,若眼识缘色而不缘声等他境,耳识缘声而不缘色等他境,则不违现量。然而,此一论证中的主张是“声非所闻”,“声”是耳识现量的所缘境,故必是“所闻性”,然而本宗却立一“非所闻性”的主张,明显违背众所周知的现量经验,故神泰在《述记》中说:“共智未有而有,有已还无。”[7]79所以,这个主张是不真实的,根据“主张—理由”检证的论证程序,若主张不真实,那么在自义比量中根本就不能追溯出理由的真实性,所以这是一个错误的论证。然而,三段论的推理程序不必经过比量中关涉现量经验的具体内容,只需按照形式规则变换辞项之间的联系即可必然得出结论。

其次,比量相违论证:

宗:瓶是常; 大前提:凡是所作者皆是常;

因:以所作性故; 小前提:声是所作;

喻:诸所作者见彼是常。 结 论:所以声是常。

窥基在《因明大疏》中说:“比量体者,谓证敌者籍立论主,能立众相而观义智,宗因相顺,他智顺生,宗既违因,他智返起。”[8]114有法“瓶”是具体的器物,“常”是永恒性,而“无常”是指由因缘和合非永恒性的,“瓶”具有“无常”性是整个社会认知中皆承许的比量。然而,该论证却主张“瓶是常”,故有违世间认可的比量事实。该主张甚至还以“所作性”为理由来推度,主张与理由相违逆,故无法比度。相反,在具体的说理语境中,对方可以根据这一理由成就一个相反的主张。因此,这个论证不能使他者接受主张,是个错误的论证。但是该论证在三段论中亦是一个有效论证。

再次,自教相违论证:

宗:声是常; 大前提:凡是所量性者皆是常;

因:以所量性故; 小前提:声是所量性;

喻:诸所量性见彼是常。 结 论:所以声是常。

印度佛教论证不同于西方三段论只关注形式结构的有效,前者不仅要考虑“理由—主张”的结构,而且还要考虑理由真实性与主张真实性在结构中的具体运用,更重要的是在这个论证中,如果只看形式的话可以认定为理由不真实而推不出所立的主张,但在具体的论辩语境中,必须要考察这个主张的提出者,即论证参与者的社会文化背景。陈那《门论》曰“如獯狐子立声为常”[5]2,商羯罗主《入论》说“如胜论师立声为常”[9]2。獯狐子是胜论派的代表人物,在这个论证语境中,主张的提出者是胜论派,胜论派的教义是主张“声是无常”,但是如果他提出一个“声是常”的主张,那么就有违其自派教义,是一个由主张不真实导致的错误论证。然而,这个论证在三段论中却是一个标准的第一格有效式,其根本不需要考虑比量中的具体内容。

最后,世间相违论证:

宗:人顶骨净; 大前提:凡是众生分者皆是净;

因:以众生分故; 小前提:人顶骨是众生分;

喻:诸众生分者见彼是净。 结 论:所以人顶骨是净。

这个论证在三段论中没有任何问题,但是在比量中,必须考察该论证背后的社会文化因素。印度人一般都认为死人的顶骨是不净的,而如果有人立宗云“人顶骨净,众生分故,如螺贝”,因为顶骨是有生命者之部分,如螺贝一样是净的,但是这个论证显然有违印度人的常识看法,所以即便在三段论中是一个有效论证,但是比量研究中,这就是一个主张不真实导致的错误论证,主张不真实的原因在于考虑了论证中的社会、语境等因素。又如另一论证曰“怀兔非月,有故”[9]2,如果说月亮的影子里不是玉兔,那么无论给出什么样的理由都是不能成立的,因为在印度人的观念里,他们深信“怀兔是月”。《大唐西域记》卷七之《三兽窣堵波》载:“时天帝释欲验修菩萨行者,降灵应化为一老夫,谓三兽曰:‘二三子善安隐乎?无惊无惧乎耶?’曰:‘涉丰草,游茂林,异类同欢,既安且乐。’老夫曰:‘闻二三子情厚意密,忘其老弊,故此远寻。今正饥乏,何以馈食?’曰:‘幸少留此我躬驰访。’于是同心虚己,分路营求。狐沿水滨,衔一鲜鲤;猿于林树,采异花果,俱来至止,同进老夫。惟兔空还,游跃左右。老夫谓曰:‘以吾观之,尔曹未和,猿、狐同志,各能役心,惟兔空返,独无相馈。以此言之,诚可知也。’兔闻讥议,谓狐、猿曰:‘多聚樵苏,方有所作。’狐、猿竞驰,衔草曳木,既已蕴崇,猛焰将炽。兔曰:‘仁者:我身卑劣,所求难遂,敢以微躬,充此一餮。’辞毕入火,寻即致死。是时老夫复帝释身,除烬收骸,伤叹良久。谓狐、猿曰:‘一何至此!吾感其心,不泯其迹,寄之月轮,传乎后世。’故彼咸言,月中之兔,自斯而有,后人于此建窣堵波。”[10]529这一故事传说深深地植根于印度人的观念中,在约定俗成的语境里,他们就是主张“怀兔是月”,在此社会文化观念下,若立“怀兔非月”之主张,则犯有世间相违的主张不真实之错误论证。然而,三段论却不需要考虑如是背景,只需依据其形式有效必然得出结论。

四、作为“空架子”理论的三段论

由上述“因明之逻辑解读型”困境可以得出一个结论:在三段论中被认为是有效的论证在陈那三支比量中却是错误的,或者说在比量中从理由不真实和主张不真实两个向度出发的过失论证,在三段论中却是有效的。基于逻辑与文化相对性的观点,逻辑解读型之困境自然有比量论证乃是在佛教逻辑中关注理由真实性与主张真实性及其具体论证内容的因素,它是属于古印度文化尤其是印度佛教文化的论证类型。然而,为了更加充分的回应越于比量之上的逻辑解读型困境,还有必要从亚里士多德逻辑类型中三段论自身作为“空架子”的形式特点来考察其对陈那比量不合理解读的原因。

在几乎所有的逻辑解读型案例中,将三支比量作为三段论第一格第一式的解读是最常见的,因此以下将以第一格的特征作为主要分析对象。亚里士多德在《前分析篇》中说:

每当三个名辞相互间发生如此的关系,以至最后一个名辞象被包括于整体一样被包括于中间的一个,而中间的那个又象被包括于或排除出整体那样,被包括于或排除出头一个名辞,则两个端辞必定借完善的三段论发生关系。我把那个本身被包括于另一名辞、又包括另一名辞的名辞,叫做中辞;在位置方面它也是居中的。所谓端辞,我指的是那两个名辞:其中一个是本身被包括于另一名辞的那个名辞,另一个是包括另一名辞的那个名辞。如果A被断言于一切B,B又被断言于一切C,则A一定被断言于一切C。我们已解释所谓“断言于全体”的含义。同样,如果A不被断言于一切B,而且B被断言于一切C,就必然没有C会是A。[11]96

上述引文指出,亚里士多德逻辑类型中的三段论“必然得出结论”是靠三个辞项之间发生关系产生作用的,但是辞项之间的联系又不是随意的,而是可以具体操作的,亚里士多德认为:

如果有一个名辞属于中辞的全部,而中辞完全不属于最后一名辞,就不能建立使端辞发生关系的三段论;因为根据发生如此关系的两个名辞,推不出其必然的关系来。因为可能是:头一个名辞或者属于最后一名辞的全体,或完全不属于,这样就既不能推出全称的结论,也不能推出特称的结论。但如果没有必然的结论,就不能由这些前提构成一个三段论……如果一个三段论可能建立,几个名辞就一定要象上面所说的那样发生关系,如果确实如此发生关系,就会形成一个三段论。[11]97

三段论的结构是“前提—结论”,如何保证这个结构的正确即能必然推出结论,就靠两个前提中三个辞项之间发生如何样的关系。如引文中所说,三个辞项之间的关系主要看中辞与另外两个名辞(大辞、小辞)各自是全体属于还是全体不属于关系,而结论中两个名辞之间的关系实际上是体现在结论中的,只要前提为真,那么结论必然为真,而前提为真的保证就是能够组成三段论的三个辞项之间关系建立的规则,所以依据这种规则建立的三段论就是一个保证“前提—结论”正确即能必然推出结论的形式结构。金岳霖称这是一种“空架子”逻辑,他说:

寻常谈到“论理”两字,就有空架子与实架子的分别。如果我们以“V”代表可以代表任何事物而不代表一定的事物的符号,“V1”是最先的符号,我们可以有以下的表示:

(1)V1→V2→V3→V4→……V→……

如果我们以甲、乙、丙、丁等代表代表一定的事物的符号,我们可以有以下的表示:

(2)甲→乙→丙→丁→……

前一表示是空架子的论理,后一表示是实架子的论理。严格的说,只有空架子是论理,实架子的论理可以是科学,可以是哲学,可以是吕氏的呈文,可以是法庭的辩论。[12]279-280

当然,金岳霖提出“两个架子”的理论是为了说明只有西方“空架子”的逻辑才是普遍的逻辑,而中国没有西方所谓“空架子”的逻辑,这是他的观点。本文借用“空架子”理论,旨在形象地阐述西方三段论逻辑理论的特点。“所谓空架子,是表达‘理由—主张’的语言符号,所以,一般把‘理由—主张’表述为‘前提—结论’。”[1]关于这种“空架子”理论的特征,曾昭式认为“是通过直言命题中主谓项外延上的关系讨论三个词项的关系,即由包含一个共同词项的两个直言命题作为前提必然的得出一个直言命题结论的论证结构,其中三个词项为逻辑变项,其关系由直言命题逻辑常项所决定,这叫‘空架子’”[1]。我们知道,一个标准形式的直言命题是由“量项+主项+联相+谓项”构成的,缺乏其中的任何一个项都不是标准形式的直言命题。其中,量项和联项被称为逻辑常项,主项和谓项被称为逻辑变项。如“所有广州人是广东人”,这个直言命题的关系是由逻辑常项“所有”和“是”决定的,“广州人”和“广东人”都是逻辑变项,一旦由两个如是结构的直言命题构成三段论的两个前提时,为了保证前提必然能推出一个直言命题的结论,逻辑变项是可以抽调的,而只要逻辑常项能够保证组成前提的三个辞项之间的关系正确即能够必然得出结论,所以结论的获得并不需要其他内容,这种由形式有效来保证必然得出结论的三段论就是“空架子”的逻辑。对两个前提的形式规定,亚里士多德说:

如果一个名辞同它的主词普遍地发生联系,另一名辞只是部分地发生联系,则每当全称被确定为大辞(不论是肯定或否定)、特称被确定为关于小辞(而且是肯定)时,就必然有一个完善的三段论;但当全称被确定为关于小辞的,或各名辞以其他方式发生关系时,就不可能建立三段论。[11]97

也就是说一个标准的三段论第一格第一式必须满足小前提一定是肯定命题,而大前提一定是全称命题,这是第一格的形式规定,如说“所有人都是必死的动物,苏格拉底是人”,只有大前提是全称,小前提是肯定,两者必须同时满足时,才能必然得出“苏格拉底是必死的动物”这个结论。金岳霖用反证法证明了这一规律在形式结构中的意义,简单说就是:“小前提既必须肯定,则在小前提之中词必不周延,中词既必须周延一次,则在大前提之中词必须周延;但在此格之大前提,中词为主词,所以大前提必须全称,因为全称命题之主词周延。”[13]41这种规律是受三段论的一般规则所支配的,即“中项必须至少周延一次”“在前提不周延的项,在结论中不得周延”“一个正确的三段论不能有两个否定前提”“如果前提中有一个是否定命题,那么结论必定是否定命题”,前两条规则是从逻辑常项之量项的角度规定的,后两条是从逻辑常项之联项角度保证“必然的得出”。这些规定刻画了一个三段论的建立就是一个“填空题”,直言命题的辞项都是有待补充的空括,命题形式与辞项具体内容无关,只留下一个空壳的句子结构。正如王恩洋在《因明入正理论释》中说:“形式逻辑本出于数学,尤与几何学关系最密。然其过重形式已嫌失之机械。更进而变语言文字为符号,则契机械之性愈重,亦何能表达人心事变之繁真理至道之赜也哉?”[14]228所以,“从逻辑学特征看,这种论证类型的真值取决于纯形式结构的规则,适用于任何一个具体的三段论论证,具有普遍性。在具体论证中,提供了A是A的论证规则,是一个纯符号化的概念推演,而不考虑论证者的价值倾向和宗教信仰,不考虑论证的目的性,所以我们姑且称为科学的逻辑”[1]。这种不考虑辞项具体内涵的逻辑类型,与之文化相对的关系,就是说“此科学的逻辑既产生于古希腊文化,又是古希腊文化科学精神的呈现”[1]。因此,具有古希腊科学性特征的三段论的有效性实质上就是一种形式的有效性,体现在“必然得出”上。这种必然得出的形式有效抽掉了辞项的具体内涵,对前提的考量也是放在“前提—结论”的形式架构上来考察的。然而,论证理由的真实性在佛教的论证中是尤其受关注的对象,而且对所立主张真实性的关注更加体现了佛教论证关注论证者、论证目的等具体内容的特征。所以,如果根据金岳霖“两个架子”的理论,那么亚里士多德逻辑类型中的三段论是“空架子”的逻辑,而古印度佛教逻辑类型中陈那比量理论则是属于“实架子”的论证。由此可知,逻辑解读型之困境就在于没有将这两种不同的逻辑类型置于不同的文化中,对陈那比量理论的研究必须还原到比量论证所在的印度佛教文化中,探讨其本身具足的逻辑特征。

五、结论

综上所述,近代以来百年中国因明研究的3种既往范式中,作为主流思潮的逻辑解读型范式之困境,就在于没有将佛教因明与西方逻辑这两种不同类型的论证置于不同的文化中。虽然二者的结构都涉及前提与结论,但前者明显具有依赖于佛教信仰的特征,是一种信仰逻辑;而后者基于“必然推出”的科学理性,是一种科学逻辑。就此而言,站在逻辑与文化关系的反思立场上,基于简单的逻辑结构之比较研究终究只会陷入比附研究的局限而不能窥探文化意义上的真正比较。因此,我们对自陈那、法称以来的因明论证之研究必须还原到这种理论所处的佛教文化中,探讨其本身具足的逻辑特征。