品牌代言人丑闻对消费者品牌信任的影响

——一个有调节的双中介模型

刘建新,李东进

(1.西南大学经济管理学院,重庆 400715;2.复旦大学管理学院,上海 200433;3.南开大学商学院,天津 300071)

一、引 言

近年来,品牌代言人丑闻频繁发生,给其所代言的品牌带来严重甚至灾难性影响[1][2],如范冰冰、吴秀波、郑爽及吴亦凡等明星的丑闻均给其所代言的品牌造成了巨额损失。但与品牌代言人丑闻的频频发生及其引起的广泛关注相比,学术界对该问题的关注和研究却比较少,尤其是缺乏对品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的深入关注。目前仅有的研究主要集中在品牌代言人丑闻对品牌公司股价、购买意愿、溢出效应等的影响,例如:Bartz等(2013)基于25年的事件研究了品牌代言人丑闻会给公司股价收益带来消极影响[3],Till与Shimp(1998)、Um(2013)、Um与Kim(2016)等研究发现消费者的品牌承诺、认同水平和责任归因等会调节品牌代言人丑闻对消费者购买意愿的影响[1][2][4],Votola与Unnava(2006)等发现品牌代言人丑闻等消极信息会外溢给联盟品牌等[5]。然而,品牌代言人丑闻影响最直接、伤害最严重和修复最困难的却是消费者的品牌信任,但目前对于品牌代言人丑闻是否、怎样以及何时影响消费品牌信任等问题严重缺乏洞察和研究,这不仅影响品牌代言危机理论体系的完整性,而且严重影响厂商品牌代言营销和危机管理的实践性。为此,本文将运用心理契约违背理论和犬儒主义理论深入探察品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的内在机理与边界条件。

二、研究假设

(一)品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的直接效应

品牌代言人丑闻(Brand Endorser Scandal,BES)指作为某品牌代言人的明星或名人因为发生违背法律或社会规范而被公开曝光从而导致被贬低或声誉受损的事件。按其事件性质、表现形式和结果危害等可划分为悖德丑闻(Brand Endorsor’s Immoral Scandal, BEIS)与违法丑闻(Brand Endorsor’s Unlawful Scandal, BEUS):前者是指品牌代言人的言行与消费者的价值观准则相冲突,违背了其所认同与遵从的社会规范与情理准则,由此而产生的负面信息,例如撒谎、出轨、虐待动物等;后者是指品牌代言人的言行违反了一国现行法律规定,违背了整个社会必须遵守的法理准则,从而会给企业或消费者造成某种危害的有过错行为的负面信息,例如吸毒、斗殴、诈骗等。两者均会影响消费者的品牌信任。品牌信任(Brand Trust,BT)是在消费者面临风险的情景下对品牌可靠性和品牌行为意向的信心和期望[6],由品牌诚实、品牌能力和品牌善意等维度构成[7]。已有研究发现,品牌信任是消费者满意和忠诚的基石,是关系营销和品牌资产发展的关键,也是消费者购买行为或口碑传播等的可靠预测变量[6]。品牌代言人是所代言品牌的人格化身,其丑闻的发生最直接的影响是损害消费者的品牌信任。Till与Shimp(1998)等认为,品牌代言人丑闻可能会给消费者带来不确定性或风险[1],而已有研究发现不确定性或风险是影响消费者购买意愿的最大障碍[8]。同时,品牌已经成为消费者个性、身份、地位等的重要象征[9],更是消费者自我概念或自尊的重要表征或自我延伸,品牌的象征意义远远大于其功能意义[10],而其代言人丑闻的发生将会影响消费者的认同或展露。不仅如此,品牌代言人丑闻也容易给消费者带来消极情绪[4],而情绪信息理论认为消极情绪将降低消费者的积极态度,因此品牌代言人丑闻会消极影响消费者的品牌信任。但由于道德被人们视为人格的核心,反映了人们最核心的人格特质,因此悖德丑闻很容易被消费者视为品牌代言人固有品质所致[2]。同时,悖德行为被视为独立于情境的个人行为,更具有可控性,因此行为人更应该承担责任或应受责备[11]。而且Um(2013)、Um与Kim(2016)等进一步认为,属于人格特质的悖德行为很容易让人产生更大的预期危害性,可能会给消费者带来累积性破坏[2][4]。据此,提出假设:

H1:品牌代言人丑闻消极影响消费者的品牌信任,且悖德丑闻较之于违法丑闻更容易降低消费者的品牌信任。

(二)品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的中介机制

心理契约(Psychological Contract,PC)是指“个体关于在她/他与第三方之间进行互惠交换,建立联系的主观信念,而这一信念以双方在交往中所做出的或暗示的承诺为基础”[12]。基于交换互惠和责权对等原则,品牌代言人应该为消费者提供健康的形象、高尚的品德或专业的知识等,从而有助于潜在消费者建构自我概念和发展自我形象;而潜在的消费者则应该提供支持性的态度、积极的购买行为或品牌溢价(交易型心理契约),甚至是发展积极的品牌承诺或品牌忠诚(关系型心理契约)。但一旦品牌代言人发生丑闻,潜在消费者就会产生心理契约违背。心理契约违背(Psychological Contract Violation,PCV)是指参与者(潜在消费者)对对方(品牌代言人)义务的主观感知,当微小的或者严重的不道德行为发生,不能保护其权利和利益时,心理契约违背就会发生[13]。心理契约违背可能是由于无力履约、有意违背和理解歧义等原因造成的,但有意违背相对于无力履约和理解歧义更难以赢得消费者的宽恕或谅解[14]。无论是品牌代言人悖德丑闻还是违法丑闻,消费者都会感知到品牌代言人违背心理契约,一方面消费者认为品牌代言人未尽到维护自身形象以保护消费者利益的责任,另一方面品牌代言人丑闻严重损坏了心理契约所强调的社会交换互惠性和交易公平性原则[15]。但品牌代言人悖德丑闻相对于违法丑闻更为严重,一是道德更具有本质性,悖德意味着品牌代言人本质上就是“恶人”;二是悖德丑闻在消费者归因时被认为更具有可控性,而更具有可控性的破坏行为更应该受到责备和更难以赢得消费者的谅解[4][11];三是悖德丑闻更容易被消费者判断为更具有内在动机性,预期未来更具有破坏性;四是悖德丑闻更具有隐藏性,而对于坏的行为而言,行为动机的可见性将积极影响消费者的心理宽恕。据此,提出假设:

H2:品牌代言人丑闻积极影响消费者的心理契约违背,且悖德丑闻较之于违法丑闻更容易促发消费者的心理契约违背。

已有研究发现,心理契约违背会增强消费者的不满意、抱怨、消极口碑传播和降低消费者的承诺和忠诚等[13][15][16]。品牌代言人丑闻引发的心理契约违背也会对消费者的品牌信任产生严重的消极影响,它不仅会给消费者带来利益尤其是象征利益损失,而该利益损失难以得到有效补偿;而且它会影响消费者的交易公平感知,即消费者认为品牌代言人未履行其维护积极形象的责任,而不公平感是影响消费者品牌信任的重要前因[17]。Pavlou和Gefen(2005)在研究网络营销心理契约时就发现,心理契约违背会增加消费者对网上购物风险的感知,降低对商家的信任和消费者购买倾向[16];Goles等(2009)也在消费者网络购物行为研究中发现,心理约违背会消极影响消费者的认知性信任和情感性信任[18];Malhotra等(2017)同样研究发现消费者感知心理契约违背会让消费者降低网站信任[19];Chih等(2017)进一步研究发现心理契约违背会增强消费者的消极口碑意愿和降低重购意愿[15];而Zweig和Aggrawal(2005)研究也发现消费者感知心理契约违背会让其终止品牌关系,从而导致品牌关系断裂[20]。同时,由于心理契约违背是因为品牌代言人丑闻引起的,而它又会消极影响消费者的品牌信任,因此心理契约违背在二者之间产生了中介作用。据此,提出假设:

H3:心理契约违背消极影响消费者的品牌信任,且心理契约违背在品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任中起消极中介作用。

犬儒主义心理(Cynicism Psychology,CP)指“个体对于组织或他人等主体或机构的操作意图或不诚实行为所持有的怀疑或不信任态度,并因此而产生不满、幻灭、疏离甚至报复等消极情绪和行为倾向”[21]。虽然绝大多数消费者行为学研究认为犬儒主义只会带来消极影响,例如抱怨、消极口碑、退出、转换、寻求救济或报复等[22],但Chylinski和Chu(2010)研究发现,它也有可能产生中性甚至积极影响[21],例如提醒、赞扬、重购、传播积极口碑和溢价意愿等[21],其中强调先发制人的进攻性犬儒主义心理更容易产生“愤世嫉俗”和“玩世不恭”[23],甚至会产生逆反心理和反从众行为[24]。无论是品牌代言人悖德丑闻还是违法丑闻,它们颠覆了潜在消费者的健康、专业或进取等固有图示,破坏了品牌代言人与消费者之间的信任基础,而这很容易唤起消费者无德、自私、自我治理、反从众等犬儒主义心理,有助于其展示“我行我素”或“玩世不恭”的自我概念与自我形象[25],因此品牌代言人丑闻会引起消费者的犬儒主义心理。但由于品牌代言人悖德丑闻较之于违法丑闻更具有本质性、内因性、可控性、受责备和危害性等特点[4][11],更加有助于消费者展示自利性、无范感和反从众等性格或形象,例如Chylinski和Chu(2010)就研究发现消费者价值观较之于目标不一致更容易诱发消费者更频繁和更严重的犬儒主义行为[21],因此品牌代言人悖德丑闻较之于违法丑闻更容易唤醒消费者的犬儒主义心理。据此,提出假设:

H4:品牌代言人丑闻积极影响消费者的犬儒主义心理,且悖德丑闻较之于违法丑闻更容易促发消费者的犬儒主义心理。

虽然犬儒主义心理本身属于消极心理[26],强调消费者对品牌商或广告主等机构的行为动机或说服企图的怀疑或不信任,容易产生不满、疏离、幻灭甚至抵制或报复等消极情绪和反应[27],但由于品牌代言人丑闻本身所唤醒的消费者犬儒主义心理属于反从众的自利心理,其所追求的就是悖反传统、破坏伦理和蔑视世俗等,因此对于发生丑闻的品牌反而会让犬儒主义心理消费者更信任。Kanter和Mirvis(1989)、Stephens和Gwinner(1998)、Odou和Pechpeyrou(2011)等在消费者行为学研究也发现被唤起犬儒主义心理的消费者会产生逆反反应,会对广告信息或服务补救的动机产生怀疑和抵制,而对相反行为或反对行为产生信任和支持[22][24][27]。同理,由于犬儒主义心理也是因为品牌代言人丑闻引起的,而它又会影响消费者的品牌信任,因此犬儒主义心理也对二者之间的关系产生了中介作用。据此,提出假设:

H5:犬儒主义心理积极影响消费者的品牌信任,且犬儒主义心理在品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任中起积极中介作用。

(三)品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的调节机制

消费者传统性(Consumer Traditionality,CT)是指消费者对所在国家或地区传统社会习俗观念的接受程度[28],例如表现为遵从权威、敬祖孝亲、安分守己、宿命自保和男性优越等。已有研究表明,传统性高的消费者(High Consumer Traditionality, HCT)更加崇尚传统的价值理念和社会规范、更低的风险偏好和更强的消费节俭;而传统性低的消费者(Low Consumer Traditionality,LCT)则会更加崇尚颠覆传统和突破常规,有更高的风险偏好和更多的纵情消费[29]。

由于传统性高的消费者更加因循传统的价值规范和伦理理念,更加强调品牌的价值塑造性和交易公平性,同时也有更强的风险厌恶感和人际敏感性,更容易认为悖德丑闻较之于违法丑闻的品牌代言人更具有本质劣质性、交易不公平性和购买风险性,因此更容易认为其破坏了心理契约,从而导致更强的心理契约违背感;同时他们更加固守传统,反对先锋和厌恶风险,因此会有更低的犬儒主义心理。而传统性低的消费者更加追求先锋的价值规范和消费理念,更加强调品牌的个性塑造性和反传统性,同时也有更强的风险偏好和更低的人际敏感性,更容易认为悖德丑闻较之于违法丑闻的品牌代言人更具有反传统性和反从众性,更加有助于其迎合个性和塑造形象,因此会更容易唤醒其犬儒主义心理。而且,低传统性消费者更不容易受文化或契约的约束,强调颠覆或打破传统,因此会有更低的心理契约违背感。据此,提出假设:

H6:消费者传统性调节品牌代言人丑闻对心理契约违背的影响,进而影响消费者品牌信任。

H7:消费者传统性调节品牌代言人丑闻对犬儒主义心理的影响,进而影响消费者品牌信任。

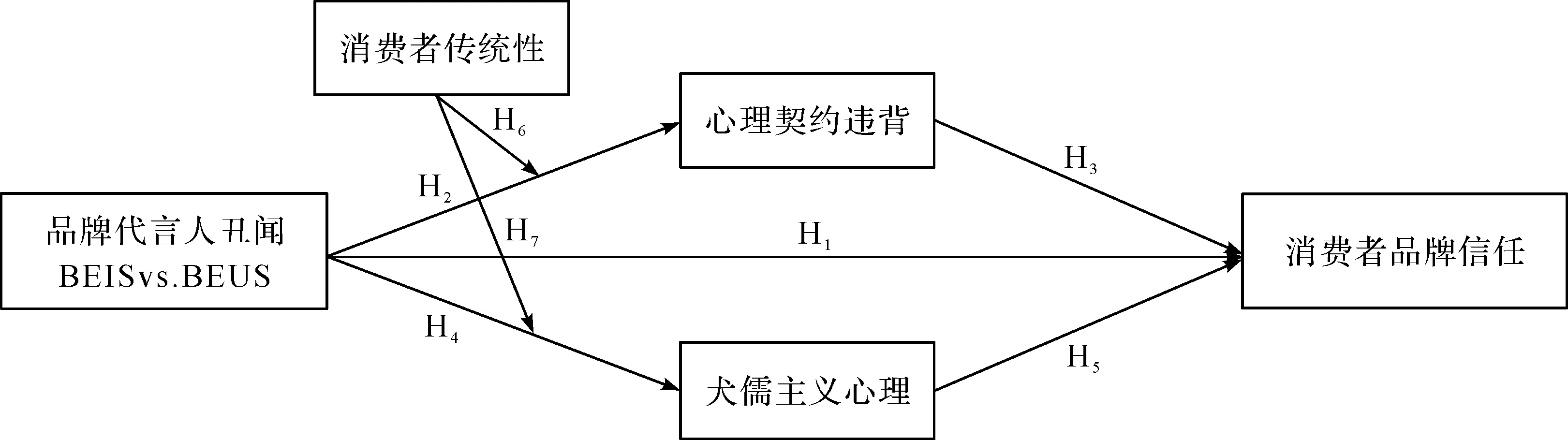

综上所述,本文研究框架如图1所示。

图1 概念框架模型

三、实验设计与假设检验

(一)实验1:品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的直接效应与中介机制

1.预实验1

预实验1的目的是检验实验商品、品牌选择与丑闻属性等实验刺激的有效性和差异性。实验商品选用防炫目太阳镜,因为其具有使用广泛性、属性平衡性(产品享乐性与实用性或使用公开性与私人性)和实验经济性等特征,而品牌名为了避免干扰而虚构为“威龙”品牌,一个具有四十余年历史的国产知名品牌。为了增强真实性,实验选用真实的品牌代言人XXX(出于隐私保护,隐去了真实姓名)[2],一名极具自然天赋、表演实力和经营才能的影视演员。而对于丑闻属性的选择和确定,实验采用Um(2013)等的操控方法,即首先让被试尽可能多地列举品牌丑闻代言人类型,然后实验小组确定常见的5类品牌代言人丑闻,最后其他被试通过量表测量确定丑闻属性(悖德丑闻vs.违法丑闻)[2]。我们在西南某综合性高校招募23名被试(12男/11女,M年龄=21.045岁,SD=1.290),首先让其在10分钟之内列举近年来品牌代言人发生的各类丑闻,总共收集了241条有效信息,平均每人列举M丑闻=10.478条,内容包括撒谎、出轨、吸毒、酒驾、斗殴、逃税和诈骗等;然后由实验者和部分被试共同组建的评价小组从发生频率、丑闻性质、事件影响等遴选和评定品牌代言人最易发生的5类丑闻,评定结果为撒谎、吸毒、出轨、酒驾和逃税。最后,我们在同一高校招募29名被试(16男/13女,M年龄=20.966岁,SD=1.523)参与品牌代言人丑闻属性组内评价测量,例如“您认为撒谎属于( )”,采用的是3问项7点制Likert语义差别量表(1=悖德性,7=违法性)。实验结束后被试被问询实验目的,并被致谢和领取15元人民币的参与奖励。

统计结果显示,撒谎、出轨、吸毒、酒驾和逃税的Cronbach’s α均介于0.783~0.895之间,大于可接受的标准0.700[30],为此将其均值化为丑闻属性指数。T检验结果显示,撒谎和出轨的悖德性显著(M撒谎=1.805,t(28)=11.621,p<0.050;M出轨=2.425,t(28)=20.960,p<0.050),近1而远7,属于典型的悖德行为;吸毒、酒驾和逃税的违法性显著(M吸毒=6.460,t(28)=-11.258,p<0.050;M酒驾=5.966,t(28)=-14.600,p<0.050;M逃税=6.207,t(28)=-9.908,p<0.050),近7而远1,属于典型的违法行为。同时,为进行有效比较,将撒谎与酒驾和出轨与吸毒进行分组配对,其中撒谎与酒驾将被用于主实验1,而出轨与吸毒将被用于主实验2。

2.实验设计

实验1的主要目的是检验品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的直接效应和中介效应。实验采用单因素组间设计,即两个实验组(悖德丑闻组vs.违法丑闻组)和一个控制组。整个实验的实验商品、品牌代言人与预实验1相同,悖德丑闻与违法丑闻分别选用的是撒谎与酒驾。实验情境(封面故事)为“昨晚用了三年多的‘威龙’太阳镜不小心被坐坏了,暑期的‘泰国游’计划需要一副新的太阳镜。‘威龙’太阳镜设计时尚、遮光性好、做工精致、佩戴舒适。其品牌代言人XXX天生丽质、演技超群,代言‘威龙’珠联璧合、完美诠释。‘威龙’太阳镜一直是我的钟爱之选。”当被试浏览完经过专业设计的“威龙”太阳镜彩页和阅读完封面故事后,将被检测品牌代言吸引力、专业性和可信性,所使用的量表为Ohanian(1990)开发的15问项7点制Likert语义差别量表[31]。而所有被试评定完毕后,将进一步呈现丑闻属性信息,例如悖德丑闻(vs.违法丑闻vs.控制组)得到的信息是“据可靠消息,自诩具有美国某知名大学博士学位的XXX实质上只是国内某大学的硕士,谎言被揭穿(vs.国内著名演员XXX昨晚因与剧组人员聚餐饮酒后驾车而被交通警察查获,酒驾被拘留vs.国内知名演员XXX昨晚再次参与‘威龙’太阳镜的新产品发布代言盛会,再次获代言)并得到其本人确认”。为了避免字数差异而产生阅读干扰偏差,操控信息均为49字。然后被试将再次评定相关量表和进行认知反应检测,其中,心理契约违背量表改编自Robinson和Morrison(2000)的5问项7点制Likert量表[32],犬儒主义心理量表改编自Helm等(2015)开发的8问项7点制Likert量表[25],而消费者品牌信任量表采用Gurviez与Korchia(2003)使用的8问项7点制Likert量表[7]。同时,为了进一步检测被试对品牌代言人丑闻的心理反应,所有被试都将参加认知反应检测,忽略错别字或标点符号以尽可能多地写出自己的真实想法。此外,为了排除“产品专业性”和“品牌代言人依恋”的干扰影响[33],所有被试将被采用单一问项7点制Likert量表检测相关构念。所有测量问项采用随机混合编排模式,避免产生自我效度或期许效应[34]。最后,被试完善个人统计信息,同时被问询实验目的,并被致谢和获得20元人民币的参与奖励。

我们在同一高校分三批次招募184名被试参与实验,结果显示实验批次并未对实验产生干扰。所有被试被随机分配到预定的各组实验室,每名被试面前的实验桌上都有一个实验大信封袋,其内装有实验材料、检测量表和致谢语等,被试按照前述程序和要求参与实验过程。实验结束后,经仔细检查,发现有11名被试因主动退出、态度不端(答案全是“1”或“7”)或猜中实验目的而被剔除,最终有效被试为173名(97男/76女),平均年龄M年龄=21.434岁(SD=1.692)。

3.实验结果

(1)信效度检验。统计结果显示,品牌代言人可信性等构念的信度Cronbach’s α位于0.735—0.869之间,均大于可接受的标准0.700[30]。同时,验证性因子分析(CFA)发现,所有问项的标准化因子载荷值均介于0.517—0.794之间,超过0.500的最低标准,表明各变量具有良好的聚合效度;各变量的AVE值均方根大于其他变量之间的相关系数,表明各变量之间具有良好的区分效度。Haman单因子检验结果也表明,在将所有问项一起做因子分析未旋转时第一个主成分的载荷量是31.219%,表明同源偏差不严重。此外,为了统计需要,分别将品牌代言人悖德丑闻(BEIS)、品牌代言人违法丑闻(BEUS)和控制组(CON)哑变量编码为1、-1和0。

(2)直接效应检验。将品牌代言人可信性进行均值化处理后的结果显示,品牌代言人悖德丑闻与控制组之间(MBEIS=5.787,MCON=5.921,t(114)=-1.915,p>0.050)、品牌代言人违法丑闻与控制组之间(MBEUS=5.860,MCON=5.921,t(110)=-0.811,p>0.050)以及品牌代言人悖德丑闻与违法丑闻之间(MBEIS=5.787,MBEUS=5.860,t(116)=-1.003,p>0.050)均无显著差异,因此品牌代言人可信性未产生干扰影响。

直接效应检验结果显示:①品牌代言人悖德丑闻较之控制组有更低的消费者品牌信任(MBEIS=2.980,MCON=5.150,t(114)=-37.315,p<0.050),同时品牌代言人违法丑闻较之控制组也有更低的消费者品牌信任(MBEUS=3.155,MCON=5.150,t(110)=-29.042,p<0.050),进一步分析发现品牌代言人悖德丑闻较之违法丑闻有更低的消费者品牌信任(MBEIS=2.980,MBEUS=3.120,t(116)=-3.121,p<0.050),因此假设H1得到支持。②品牌代言人悖德丑闻较之控制组有更高的心理契约违背(MBEIS=5.164,MCON=1.298,t(114)=87.535,p<0.050),同时品牌代言人违法丑闻较之控制组有更高的心理契约违背(MBEUS=4.540,MCON=1.298,t(110)=39.766,p<0.050),进一步分析发现品牌代言人悖德丑闻较之违法丑闻有更高的心理契约违背(MBEIS=5.164,MBEUS=4.540,t(116)=7.642,p<0.050),因此假设H2得到支持。③品牌代言人悖德丑闻较之控制组有更高的犬儒主义心理(MBEIS=3.502,MCON=1.289,t(114)=43.725,p<0.050),同时品牌代言人违法丑闻较之控制组也有更高的犬儒主义心理(MBEUS=3.182,MCON=1.289,t(110)=27.682,p<0.050),进一步分析发现品牌代言人悖德丑闻较之违法丑闻有更高的犬儒主义心理(MBEIS=3.502,MBEUS=3.182,t(116)=4.146,p<0.050),因此假设H4得到支持。④以品牌代言人丑闻(虚拟变量)、心理契约违背与犬儒主义心理为自变量和以消费者品牌信任为因变量的线性回归方程(F(3,170)=27.233,p<0.050)统计结果显示,心理契约违背消极影响消费者品牌信任(β=-0.290,t(114)=-2.519,p<0.050),因此假设H3的前半部分得到检验,同时犬儒主义心理积极影响消费者的品牌信任(β=0.240,t(114)=2.577,p<0.050),因此假设H5的前半部分也得到检验。

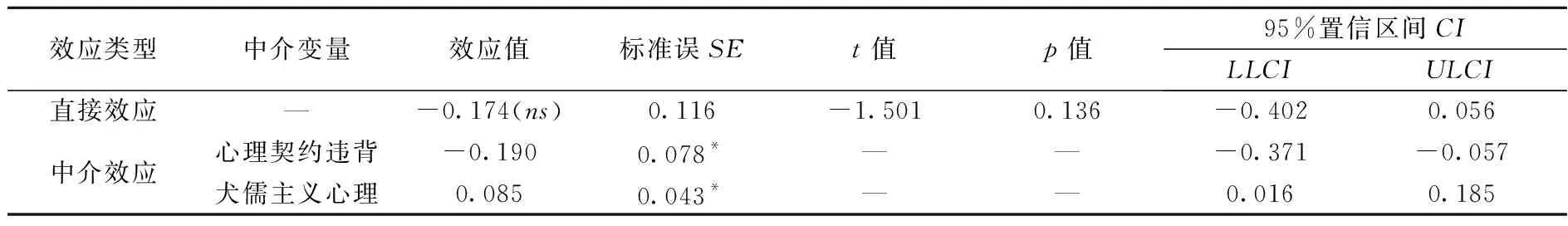

(3)中介效应检验。依据Zhao等(2010)的中介效应分析程序[35],参照Hayes(2013)的Bootstrap方法进行中介效应检验[36](选择模型4,样本量为5000,取样方法为选择偏差校正的非参数百分位法)。结果如表1所示,心理契约违背与犬儒主义心理在品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任中发挥了中介作用,效应分别为-0.190(LLCI=-0.371,ULCI=-0.057,不包含0)和0.085(LLCI=0.016,ULCI=0.185,不包含0),因此假设H3和H5的后半部分均得到支持。同时,在控制了心理契约违背与犬儒主义心理的中介效应后,品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的直接效应不再显著(β=-0.174,LLCI=-0.402,ULCI=0.056,包含0),表明二者发挥完全中介作用。而盲于实验目的的两位专家进行编码(心理契约违背编码为1,犬儒主义心理编码为-1,不一致通过协商解决)后的认知反应统计结果也显示,品牌代言人悖德丑闻较之于违法丑闻有更多的心理契约违背想法(MBEIS=3.180,MBEUS=1.719,t(116)=12.523,p<0.050),如有人认为“她的丑闻让我感到不公平”等;同时品牌代言人悖德丑闻较之于违法丑闻也有更多的犬儒主义想法(MBEIS=-1.123,MBEUS=-0.656,t(116)=2.848,p<0.050),如有人认为“品牌代言人丑闻反而让我觉得该品牌与众不同”等。

表1 心理契约违背与犬儒主义心理的共同中介效应

(4)干扰影响检验。将“产品专业性”和“品牌代言人依恋”标准化后作为协变量纳入双中介模型,结果显示,无论是消费者的“产品专业性”(β=-0.123,LLCI=-0.296,ULCI=0.050,包含0)还是“品牌代言人依恋”(β=0.022,LLCI=-0.150,ULCI=0.193,包含0)均不显著,表明二者并未对实验产生干扰影响。

(二)实验2:品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的调节机制

1.预实验2

预实验2的目的有两个:一方面拓展研究的外部效度,即将出轨与吸毒分别作为品牌代言人悖德丑闻与违法丑闻,同时将智能电视替代太阳镜作为实验商品;另一方面为了增强研究严谨性,进一步明确出轨与吸毒的等效性。智能电视已经成为大多数家庭家电的必备之选,其质量和品牌已成为众多个人或家庭购买的影响因素。为避免现有品牌的干扰,本实验根据真实品牌虚构智能电视品牌——“新虹”,一个具有六十多年发展历史的国产知名品牌。为平衡实验1选择的女性代言人,实验2选择了男性代言人XXX(出于隐私保护,隐去了真实姓名),一名英俊潇洒、成熟稳重的实力派影视演员。实验聘请了专业的技术人员设计了广告彩页,并进行了前测。我们在同一高校招募18名被试(9男/9女,M年龄=20.944岁,SD=1.211),采用Ohanian(1990)的代言人可信性量表[31]进行前测。结果显示,该代言人代言“新虹”52英寸智能电视具有非常高的吸引力、专业性和可信性(M吸引力=6.178,SD=0.246;M专业性=5.567,SD=0.324;M可信性=6.111,SD=0.338)。

同时,为平衡出轨与吸毒的等效性,我们采用Um(2013)[2]、Um与Kim(2016)[4]等使用的方法让被试评价二者的严重性。我们在同一高校招募44名被试(27男/17女,M年龄=21.427岁,SD=1.809)参与组间实验,结果显示“多次出轨”与“多次吸毒”具有等效性(M多次出轨=6.104,M多次吸毒=6.146,t(22)=-0.252,p>0.050),有助于克服“一次出轨”或“一次吸毒”的偶然性与被宽恕性。为此,我们将其用于实验2中。

2.实验设计

实验2的目的是检验消费者传统性对心理契约违背与犬儒主义心理双中介效应的调节作用。实验设计采用2(品牌代言人丑闻:BEIS vs. BEUS)×2(消费者传统性:HCT vs. LCT)组间因子设计。实验商品、品牌代言人和丑闻属性等与预实验2相同。实验情境(封面故事)为“家里的新房装修已经完毕,爸妈将选择客厅电视的任务分派给我。我比较了夏普、三星、海尔等国内外品牌电视,发现还是长期使用的‘新虹’电视让人信赖,不仅款式新颖,而且经久耐用。其品牌代言人也英俊潇洒、成熟稳重,完美诠释‘新虹’电视的品质与形象”。而操控信息根据真实新闻材料改编而成,例如悖德丑闻的信息为“据可靠消息,‘新虹’电视品牌代言人XXX昨晚因在北京某高级宾馆出轨被捉(vs.吸毒被抓),该艺人承认多次出轨(vs.多次吸毒),其经纪人也已确认”。心理契约违背、犬儒主义心理和消费者品牌信任量表均与实验1相同,消费者传统性量表改编自Farh等(1997)的量表[37],为避免对其他测量产生影响,该量表由被试最后填写。同时,已有研究表明,当面对品牌丑闻时某些消费者可能产生心理抗拒反应或感知移情性[11],为此本实验采用相应量表进行施测并做统计分析,其中,心理抗拒反应量表改编自Hong和Faedda(1996)开发的量表[38],而感知移情性量表采用Escalas和Stern(2003)的量表[39]。除消费者传统性量表外,其他问项采用混合编排模式,所有被试均参与认知反应测试并完善个人信息。当实验结束后,所有被试被问询实验目的,并被致谢和领取20元人民币的实验参与奖励。

我们在同一高校分六批次招募269名被试参与实验,结果显示实验批次并未对实验产生干扰。实验结束后,经仔细检查,基于与实验1相同的原因,22名无效被试被剔除,最终有效被试为247名(135男/112女),平均年龄M年龄=21.583岁(SD=2.002)。

3.实验结果

(1)信效度检验。统计结果显示,品牌代言人可信性等构念的信度Cronbach’s α位于0.749—0.891之间,均大于可接受的标准0.700[30]。同时,验证性因子分析(CFA)发现,所有问项的标准化因子载荷值均介于0.504—0.719之间,超过0.500的最低标准,表明各变量具有良好的聚合效度;各变量的AVE值均方根大于其他变量之间的相关系数,表明各变量之间具有良好的区分效度。Haman单因子检验结果也表明,在将所有问项一起做因子分析未旋转时第一个主成分的载荷量是29.116%,表明同源偏差并不严重。

由于消费者传统性是连续变量,依据以往相关研究的做法,按照均值(4.239±0.615)中间分半的方式将其划分为高消费者传统性(HCT:4.413±0.642)和低消费者传统性(LCT:4.061±0.532)进行调节作用检验。同时,为了统计需要,分别对品牌代言人丑闻和消费者传统性进行哑变量编码(BEIS=1,BEUS=0;HCT=1,LCT=0)。

(2)调节作用检验。统计结果显示:①对于因变量心理契约违背而言,虽然品牌代言人丑闻(F(1,243)=181.191,p<0.001)与消费者传统性(F(1,243)=147.883,p<0.001)的直接效应各自都显著,但二者的交互效应并不显著(F(1,243)=0.253,p>0.001),表明高与低传统性者在面对品牌代言人悖德丑闻与违法丑闻时并无显著的心理契约违背差异,因此假设H6的前半部分并未得到支持。②对于因变量犬儒主义心理而言,品牌代言人丑闻与消费者传统性交互效应显著(F(1,243)=32.098,p<0.001),这表明低传统性消费者较之高传统性消费者,相对于面对品牌代言人违法丑闻,在面对品牌代言人悖德丑闻时更容易产生犬儒主义心理,同时品牌代言人丑闻(F(1,243)=71.486,p<0.001)与消费者传统性(F(1,243)=232.177,p<0.001)的直接效应均显著,因此假设H7的前半部分得到支持。

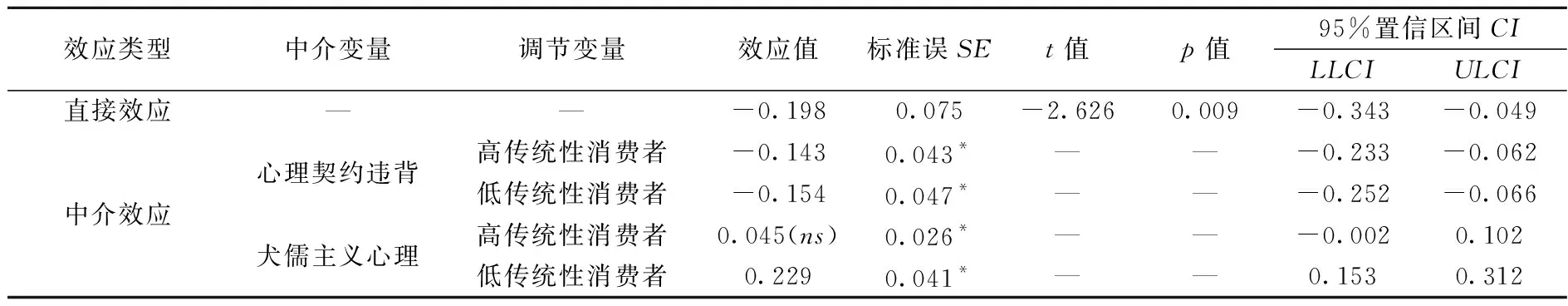

(3)中介效应检验。采用与实验1相同的中介效应检验方法和步骤,选择模型7。结果显示(表2),心理契约违背无论是在高传统性消费者还是在低传统性消费者身上中介效应都显著,效应大小分别为-0.143(LLCI=-0.233,ULCI=-0.062,不包含0)和-0.154(LLCI=-0.252,ULCI=-0.066,不包含0),因此假设H6的后半部分得到支持。而犬儒主义心理在低传统性消费者身上中介效应显著,效应大小为0.229(LLCI=0.153,ULCI=0.312,不包含0),但在高传统性消费者身上中介效应并不显著(LLCI=-0.002,ULCI=0.102,包含0),因此假设H7的后半部分得到支持。同时,在控制了心理契约违背与犬儒主义心理双中介效应后,品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的直接效应边缘显著,效应大小为-0.198(LLCI=-0.343,ULCI=-0.049,不包含0),这表明二者只起部分中介作用。此外,盲于实验目的的两位专家进行编码(心理契约违背编码为1,犬儒主义心理编码为-1,不一致通过协商解决)后的认知反应统计结果也显示,高传统性消费者较之于低传统性消费者心理契约违背想法并无显著差异(MHCT=2.848,MLCT=2.893,t(245)=-0.507,p>0.050),如产生“品牌代言人丑闻让我觉得非常不公平”等想法;但低传统性消费者较之于高传统性消费者更容易产生犬儒主义心理(MHCT=-0.392,MLCT=-1.492,t(245)=12.765,p<0.050),如“品牌代言人丑闻让我感觉很特别”等。

表2 消费者传统性调节下的中介效应

(4)替代性解释检验。将心理抗拒反应与感知移情性均值标准化后作为中介变量纳入所选择的模型中发现,无论是在高传统性消费者身上还是在低传统性消费者身上中介效应均不显著(心理抗拒反应:βHCT=0.001,LLCI=-0.007,ULCI=0.017,包含0,βLCT=-0.002,LLCI=-0.027,ULCI=0.011,包含0;感知移情性:βHCT=-0.014,LLCI=-0.053,ULCI=0.003,包含0,βLCT=-0.013,LLCI=-0.051,ULCI=0.004,包含0),这表明二者并未成为品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的替代性解释。

四、结论与启示

本文基于心理契约违背理论与犬儒主义心理理论,通过两个实验深入探索了品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的内在机理与边界条件。研究结论主要有:一是品牌代言人丑闻会消极影响消费者的品牌信任,并且悖德丑闻较之于违法丑闻更容易降低消费者的品牌信任,而心理契约违背与犬儒主义心理起共同中介作用。二是消费者传统性不仅会直接调节品牌代言人丑闻对犬儒主义心理的影响,而且还会对双中介产生调节作用,但不会对品牌代言人丑闻影响心理违背产生直接的调节作用。其理论意义主要表现在三个方面:(1)以往品牌代言人丑闻研究类型通常划分为有丑闻vs.无丑闻、特质型丑闻vs.情境型丑闻、伤害自我型丑闻vs.伤害他人型丑闻等,而本文将品牌代言人丑闻划分为悖德丑闻与违法丑闻,并进行了比较研究,拓展了研究视角,深化了研究层次。(2)以往品牌代言人丑闻影响机制研究更多地局限于单一中介,例如责备理论[11]、归因理论[2]、社会认同理论[4]等,而本文研究了心理契约违背与犬儒主义心理的双中介机制,增强了对品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任的解释力。(3)以往品牌代言人丑闻研究发现的边界条件包括丑闻时间、丑闻性质、应对策略等,而本文基于心理契约违背与犬儒主义心理双中介机制发现了消费者传统性的调节作用,对深化品牌代言理论和品牌代言危机管理具有重要意义。

本研究为管理实践提供了重要启示:(1)对品牌商而言,一是在运作品牌代言活动时需仔细甄选代言人[16],需对他们的人格特质、道德言行和代言表现等进行全方位评估,降低选错品牌代言人的概率。二是建立品牌代言人丑闻危机预警和处理机制,例如购买品牌代言人保险、建立品牌代言人丑闻损害赔偿制度和制定品牌代言人丑闻应对备选方案等,从而有效地防范和妥善处理品牌代言人丑闻对消费者品牌信任的消极影响。三是如果丑闻较为轻微,品牌商仍打算沿用该品牌代言人,应该努力做情境性归因而非特质性归因的解释,才更容易赢得消费者的谅解和宽恕。(2)对品牌代言人而言,其丑闻不仅会给自己带来严重的消极影响,而且也会给所代言的品牌造成严重的损失,因此需要遵德守法、严以律己,尽最大可能预防丑闻的发生,保护自己良好的声誉和形象。(3)对消费者而言,应该理性地看待品牌代言人丑闻的发生及其应对,尽管品牌代言人丑闻可能会给自己带来形象或利益损失,但毕竟只是边缘线索,购买品牌产品更应该客观评价其品质线索。(4)对行业监管机构而言,一方面建立健全品牌代言管理制度,努力营造积极向上、健康有序的品牌代言环境,防止不良厂商或代言人依靠丑闻投机取利;另一方面需要建立品牌代言人“负面清单”,坚决打击各种丑恶现象和违法行为,切实保护厂商和消费者的合法权益。

本文亦存在一些研究局限:一是虽然发掘了心理契约违背与犬儒主义的中介机制和消费者传统性的调节机制,但更多的机制亟待探索;二是将品牌代言人丑闻划分为悖德丑闻与违法丑闻,但事实上二者的等值性一直存在争论,而且也可能相互影响,需要探索其替代效应、叠加效应和纵贯效应等;三是忽略了价格的影响,需要进一步探索在品牌代言人丑闻影响消费者品牌信任中产品价格及其波动的作用;四是研究方法在一定程度上会限制结论的外部效度,未来可运用更多的方法进行研究。