倔犟的百灵鸟

左智强

1945年8月15日,日本宣布战败投降后,冀热辽地区的八路军奉命挺进东北地区收复失地。同年11月,延安鲁迅艺术学院师生接到命令,由延安出发到东北各地开展土地改革,内蒙古东部地区文艺工作由此开启了五彩斑斓的时代画卷。

缘起

1946年冬,时年31岁的安波,作为八路军热南第九支队(实为热河胜利剧社,转移期间为迷惑敌人改此称呼)司令员,正在经历生命中最危险的时刻。4个多月来,面对蓄意挑起内战、肆意屠杀革命志士的国民党,他不得不带领鲁迅艺术学院部分师生在游击区配合部队活动,这让一众文艺工作者深感疲惫。更让人无法接受的是,原定到东北开展土地改革的计划因解放战争形势变化而搁浅。好在几天前,他接到新命令——带领大家到热北(即内蒙古赤峰地区)开展工作。为了顺利越过敌人的封锁线,白天他们隐蔽在铁路沿线敌人统治区附近,在村里老乡家强迫自己睡了一会儿,才恢复些体力。晚上8点,天色漆黑,距离敌占区已经非常近了,安波向大家提了三点要求:不准发出任何光亮、任何声音,不准掉队,确保所有人通过急行军安全顺利通过20里的敌占区。零下十几度的夜晚,北风呼啸而过,地上枯草凄凄随寒风颤抖,天上银河寂寂被乌云隐没。这一刻,只要八路军热南第九支队被敌人发现,手无寸铁的他们就会面临灭顶之灾。这一刻,年轻的共产党员安波没有意识到,自己所带的这支岌岌可危的队伍,将为新中国音乐事业做出怎样卓越的贡献……

传奇人生的起点

李宝祥,男,汉族,中国共产党员,1945年出生于内蒙古巴林左旗,是生活在巴林左旗这个农牧过渡带上的闯关东山东人后裔,他身上兼有蒙古人的豪爽、干脆,和祖辈山东人的认真、踏实。面对这样的人,有些年轻人会有一种不敢与之对视的敬仰,与这样的人交流,也不啻为一种修炼。目前,我就处于这样一种尴尬之中,直到坐在李宝祥家里,认真听他侃侃而谈半个小时后,我才真正认识到,现实中的李宝祥是一个远比想象更立体、更丰富的人,自己作为非职业笔杆子,接手采访民族团结先进事迹这项工作,实在是一个烫手山芋。

“小伙子,我刚才简单介绍了我的一些情况,你有什么看法?关于这次宣传工作有什么初步设想?”这是一个76岁文艺战线老兵向一个“新任民兵”发出的灵魂拷问。“我能有什么看法呢,听您刚讲这半个小时,我才有了一点初步认识。您退休都十几年了,离开巴林左旗都30几年了,当时我还没出生呢。要不是几天前,有人介绍您参加阿拉坦格日勒立碑仪式上的感人场景,我都没听说过有这样一位足迹光辉的老先生。”被采访者发问,采访人如果不回答显然更不合情理。经过简单思索,我决定实话实说:“我最近听说了您与阿拉坦格日勒老师的一些事迹,作为民族工作战线的一员,如果不做一点什么、不讓大家对您二位有更深的了解,就是我们的失职。”看看,我这毛毛糙糙的性格暴露无疑,假装冠冕堂皇,实则漏洞百出,真正的老手才不会说出指向性这么强的话,你才了解多少,万一说不准确了呢?果不其然,话音一落,我就从李宝祥老先生眼中看到一丝不易察觉的失望之色。直到半个月后,初步阅读了李宝祥老先生的一些著作,我才粗浅猜到他失望的原因,当然,这是后话。

据李宝祥老先生讲,他的童年颇为坎坷,家里13口人中,最多时有7人读书,时常因为晚交学费而十分难堪。所以,年幼的他只好一边劳作一边读书,过早帮着家里操持小买卖,因而能有机会接触到牧区民歌手及说书艺人,并深深为他们宽广嘹亮的歌喉、诙谐幽默的表演所折服,这成为他后来从事草原民间文化研究的萌芽。

小学和中学期间,李宝祥在学校展示了惊人的文艺特长。且不说春节期间积极参加秧歌队、踩高跷、演跑驴、钻火圈、叠罗汉、翻跟头等节目,还因为眼馋邻居李春祥的笛子,小小年纪就跑到郊外,割青草贩卖给进城赶集的农牧民喂牲畜,用所得的钱自食其力买了一把笛子,像模像样地自学起来。老话说“七岁看老”真是没错,光是这份劲头,一般人就比不了。三年级时,他的笛子已吹得有模有样,在学校文艺汇演表演笛子独奏还获了奖。此后,李宝祥的音乐梦想被彻底激发,他继续在勤工俭学攒钱买乐器自学的路上绝尘而去。几年之间,在笛子、二胡、小提琴、乐理知识等方面均取得了可喜的成绩。1963年,李宝祥高中毕业后被分配到乡中心学校当代课教师,这期间,热爱音乐的他依然不忘向巴林左旗评剧团老艺人请教唱腔及伴奏,充分展示了自己的音乐才华,在巴林左旗文艺圈里算是崭露头角。

学艺路漫漫

“在奉命转移热北的18年后,成为中国音乐学院首任院长的安波不会想到,自己短短4年的蒙东革命之旅,犹如一缕清澈的甘泉,为蒙东地区民族音乐传承保护注入了不竭的生机与活力。在蒙东工作的4年间,安波按照组织指示,在胜利剧社的基础上,在赤峰一带创办了冀察热辽联合大学鲁迅艺术学院,先后出版了《蒙古民歌集》《东蒙民歌选》等多部著作,创作演出了多部经典文艺节目,为新中国培养出数以千计的文艺骨干和艺术人才,也让《牧歌》《诺恩吉雅》等名曲免于在历史长河消逝的厄运,让它们从草原飞向了世界。”

谈到这里,李宝祥老先生感慨万千。我呆坐在他对面,面无表情,不是心里古井无波,而是缺少引起共鸣的能力,确实是隔行如隔山啊。如果老先生直接把它表述为历史教科书文体,比如这样:“安波带领许直和胡尔查等人收集整理的《蒙古民歌集》,是我国第一部记录蒙古族音乐的文献。”我想,当时一定就能理解它的重大意义。虽然在采访这件事上我承认自己极其外行,但透过李宝祥老先生激动的神情,我明白了他为什么多年来一直致力于弘扬鲁艺精神。他还特意对我强调说:“一群外地艺术工作者都对我们这个地区的民族音乐传承保护做了这么多工作,我们这些家乡人更应该做好!”他能这么说,证明他既是鲁艺精神的传承人,也是以安波为首的冀察热辽鲁艺的编外学生,虽然这所学校早已被合并划归他处。

说来有趣,纵观李宝祥老先生的学艺之路,不难发现,他最大的特点是博采众长。但要说对他影响最大的人,还要数安波、马可和阿拉坦格日勒,可他偏偏与安波、马可连面都没见过,与阿拉坦格日勒仅有的几次见面,还是需要带着翻译才能沟通的“外交”式会面。

李宝祥与阿拉坦格日勒可谓是新中国的俞伯牙与钟子期。二人相遇在1964年冬,昭乌达盟文教局计划举行全盟群众业余独唱、独舞、独奏汇演,音乐才子李宝祥因名声在外,被调到巴林左旗文化馆参与汇演节目的创作与排练。而阿拉坦格日勒作为巴林草原著名民歌手,也被邀请筹备演出事宜。李宝祥用笛子伴奏、阿拉坦格日勒演唱的歌曲《云青马》被列入参演节目。能和这样一位名家合作,谦虚好学的上进青年李宝祥自然不会浪费这么好的学习机会。在林东旅社筹备比赛的那段时间里,李宝祥只要有空闲,就到阿拉坦格日勒的住处学习并记录蒙古民歌,这段经历给李宝祥的一生带来的影响实在太大了,以至于现在回憶起这段往事时,李宝祥老先生依然不厌其烦、饱含感情地向人们介绍:“阿拉坦格日勒是我接触蒙古族民间音乐的启蒙老师,也是我从事草原文化艺术研究的启蒙老师。”

后来,《云青马》从昭乌达盟唱到呼和浩特,又从呼和浩特唱到首都北京,在全国引起了巨大轰动。可惜的是,考虑到要在北京展现更多蒙古族特色,伴奏乐器从笛子换成了马头琴,李宝祥便没能一同去北京表演。回到巴林左旗后不久,在广播中,他听到中国人民广播电台专门为阿拉坦格日勒录制的专题音乐节目《从草原唱到北京》在报纸上,他看到著名音乐家胡松华为阿拉坦格日勒撰写的文章;在新闻联播里,他知道了毛主席、周总理等党和国家领导人多次接见出席全国群众业余文艺观摩演出大会的全体代表。他由衷为他的阿老师感到高兴,他知道与他亦师亦友的阿拉坦格日勒担得起这些荣誉。在往后的岁月中,李宝祥再也没有遇到一个歌手,在他用笛子伴奏时不必考虑二人同时换气导致断音的问题,唯有草原歌王阿拉坦格日勒唱歌时,歌声一直都在。

人生就是这样,往往经历了更多事之后,才对之前走过的路有更清晰的认知。对于李宝祥老先生来说,越研究民族音乐,越明白阿拉坦格日勒的成就。对于我来说,越了解李宝祥老先生的事迹,越明白把他作为民族团结典型来挖掘宣传工作是自己不可能完成的任务。事实上,李宝祥也好,安波也好,阿拉坦格日勒也好,他们都是一类人,他们既在音乐领域走到了金字塔塔尖,又时时饱含热爱自己的祖国和家乡的美好情感,幸而各行各业有他们这样的人,新中国才能这般美好。回想初见李宝祥老先生,自己还跟老人家说想通过宣传让更多的人了解他和阿拉坦格日勒。现在想来,以他们在民族音乐领域的成就,还需要宣传吗?他们已经在现当代文艺史上留下了浓墨重彩的一笔。难怪李宝祥老先生失望,恐怕他的心愿还是想着怎样引导更多人关注、保护民族音乐吧。

没去成北京演出的李宝祥错失了亮相首都的机会,却没有错过家乡人的认可。刚回到林东镇,李宝祥就被巴林左旗文教局调到乌兰牧骑工作,一干就是18年。一如小时候帮家里做买卖走街串巷,在乌兰牧骑常年深入各基层地区慰问演出,李宝祥借此机会掌握了大量提升音乐素养的第一手资料,与数不清的民歌艺人交流过。80年代后期,李宝祥还参加了内蒙古大学地方史志专业自学考试大专班,通过勤学苦读,他在结业考试中取得了优异成绩,进入了优秀毕业生行列。他终于从一个中学毕业、单凭一腔对音乐的热爱而自行学习探索的“野路军”,变成系统研究草原民族文化的“正规军”。截至目前,李宝祥已出版、发表省级以上获奖专著书籍、学术论文、舞台艺术作品24项,获得省级以上表彰奖励9项,在省级以上期刊发表各类文章52篇,参加省级以上各类学术研讨会27次,参与编写、策划或应邀作序的著作和影视纪录片35部,是公认的为冀察热辽鲁艺树碑立传的第一人,所著《草原艺术论》填补了国内外草原文化艺术研究的空白。参加工作50多年来,从乡村教师、乌兰牧骑队员、队长兼职导员,到机关单位办公室主任、赤峰市艺术创编室副主任、赤峰市群众艺术馆馆长、赤峰市民族艺术研究所所长,再到赤峰市非物质文化遗产专家组组长,无论哪一个业务岗位,都留下了他的精彩足迹。从普通文艺青年,到中国傩戏学研究会理事、中国少数民族音乐学会理事、中国少数民族舞蹈学会会员、中国民族民间舞蹈研究会会员、中国曲艺音乐学会会员,不论哪一个头衔,都留下了他艰难求索的足印。下面,辑录李宝祥老先生几个精彩的人生画面,以见证一代蒙东艺术家对艺术的执着追求和对人生友谊的伟大诠释。

片段一:立碑仪式

当年,阿拉坦格日勒从北京功成名就、衣锦还乡后,李宝祥形容他是“白音勿拉草原上最幸福的人”,牧民群众纷纷到他家送上祝贺,大家还即兴编唱《好来宝》和《长调民歌》赞美阿拉坦格日勒,其中一段是“天上的星星千万颗,比不上他心中的歌儿多;草原上的歌手千万个,比不上咱们的阿拉坦格日勒”。阿拉坦格日勒浑身上下也充满了干劲,自幼就是牧奴的他,在旧社会受尽了欺压,甚至4个孩子也先后在贫病交迫中凄惨离世。是共产党解放草原救了他,现在他又在共产党的关怀下取得了这样的成就,怎能不高兴?他要将中央领导的嘱托落到实处——积极培养蒙古族民歌手,凡是有意愿学习民歌的,他都不遗余力去教人家;作为新中国的受益者,他也要做一些回馈社会的事——为自己家乡留下一片绿色,抵御草场沙化。他利用自己的零散空闲时间,一锨一锨挖树坑、一桶一桶拉水灌溉,终于在自己家乡伊斯力格嘎查东山上栽下一片树林。

然而好景不长,那段特殊时期的草原上,阿拉坦格日勒被别有用心的人迫害,打成反派,并于70年代初病逝,在特殊背景下,连墓碑都没有。去世之前,他还惦记着见李宝祥最后一面,赶着马车跋涉120里地找到李宝祥家。没成想,当时李宝祥因公外出,二人此生再未相聚。虽然见面不超过10次,相聚的时间累计也不超过2个月,两个人甚至不能独立交流,但是交友之道贵在交心。阿拉坦格日勒与李宝祥二人因音乐结缘、因品格相知,却没有得到命运更多的眷顾,阿拉坦格日勒就这样在李宝祥的遗憾中画上了句号。

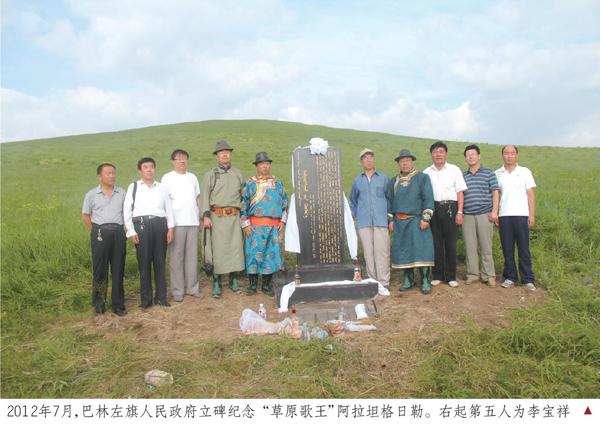

2012年7月,67岁的李宝祥走在白音勿拉草原上,眼前这巍峨的高山、壮美的草原,他已阔别了几十年。走在其间,花香、草香伴着草原上盛夏的炎炎烈日,总让人处于一种晕晕乎乎的放空状态,仿佛永远都不会有什么忧愁,仿佛他回到了在巴林左旗乌兰牧骑工作时下乡慰问演出的那些无忧无虑、美好充实的日子。的确,他也不需要有什么忧愁和牵挂了。十几年来,李宝祥坚持在各种场合呼吁为阿拉坦格日勒树碑立传,面对各种不解和质疑,他从来没有动摇过。今天,他终于得偿所愿,巴林左旗人民政府在阿拉坦格日勒的家乡伊斯力格嘎查树立了纪念碑,意味着“草原歌王”没有被时代忘却,意味着长调民歌作为优秀传统文化再度被世人所重视。几束鲜花迎风笑,几盏美酒映骄阳。在条条哈达的环绕下,在各级领导和牧民群众的簇拥中,年近七旬的李宝祥止不住思念之情跪在纪念碑前,潸然泪下,这既是思念的眼泪,也是欣喜的眼泪。他相信九泉之下的阿拉坦格日勒也能感知今天这一幕。他深情地说出了埋藏心间多年的话:“我尊敬的阿拉坦格日勒老师,虽然我们在语言上不能顺利沟通,但音乐将我们紧紧地联系在了一起,建立了深厚的友谊。49年前,通过给您伴奏《云青马》,我才一步步走近蒙古族音乐文化,了解蒙古族民歌的博大精深。今天能为您树碑立传,是我多年的心愿。我想,您在九泉之下也会感到欣慰的。”立碑仪式后,身为汉族共产党员的李宝祥穿上了人生中第一件蒙古袍,收获了第一个艺名阿艺思(蒙古族名字,译为“优美的旋律”)。他觉得,这是家乡父老对他的最高奖赏、最好纪念,其实,这也是蒙古族群众对汉族党员的最高认可,对新时代民族工作的最高认可。

片段二:重逢

据李宝祥老先生回忆,他在乌兰牧骑工作时,有个优良传统——每次深入农村牧区基层演出,演员都要同当地群众打成一片,同吃同住同劳动,挖掘群众身上的闪光点以编创出更好的文艺作品。60年代初期,拥有中学学历的李宝祥在乌兰牧骑里算得上是高材生,经常接手一些创作任务。热爱加上责任,年轻的李宝祥变成了“戏痴”“疯子”。他对自己的每一个作品,都要反反复复精雕细琢,从创作中不断总结经验、不断修改提高,直到自己满意为止。为修改某一句词或乐句,他常常饭吃不香、觉睡不好,有时候灵感来了,半夜还要爬起来记录,为此,他患上了神经衰弱。可以说,他把与自己较劲到底的精神发扬到了极致。特别是他当上乌兰牧骑一把手以后,虽然还处于特殊时期,他依然独自顶着压力,冒着政治风险,在昭乌达盟率先举办了有老、中、青三代艺人参加的乌力格尔、好来宝、蒙古族民歌演唱传承班,录制了100余首蒙古族民歌、60余首“好来宝”和蒙古语“说书曲调”。

李宝祥不光自己要较劲,掌舵乌兰牧骑后,更是开启了带着全队一起较劲的激情燃烧岁月。当时,巴林左旗的乌兰牧骑已成立接近10年,慰问演出覆盖各苏木乡镇政府所在地,但对于数量众多的偏远嘎查村,远远没有做到慰问演出全覆盖。于是,李宝祥提出了利用两三年时间踏遍巴林左旗山山水水、消灭旗域内演出空白点的宏伟计划。经过一段时间的紧张排练,全队人马分成2个小组开始全力攻坚。那段时间,虽然乌兰牧骑队员们风餐露宿、吃尽苦头,却在文化生活匮乏的年代真真切切为广大父老乡亲送去了欢乐。

凡事有付出就有回报,经过全队上下共同努力,巴林左旗乌兰牧骑走在全自治区的先进行列,李宝祥结识了大量基层民歌艺人,掌握了大量第一手学习素材,为自己日后的成长之路打下了坚实基础。其中有一位叫乌云格日乐的民歌艺人给李宝祥留下了深刻的印象,1977年,第一次见到乌云格日乐时,李宝祥就被她那嘹亮的歌声所打动。没想到在35年后的2012年,“阿拉坦格日勒杯”长调民歌比赛中再次相遇时,两人都已白发苍苍。再次听到乌云格日乐那银铃般、富有磁性韵味的演唱,李宝祥按捺不住心里的激动,他被家乡老、中、青三代长调民歌传承人深深打动。人生不过几十年,可婉转动人的蒙古族长调民歌就是这样一代一代传承下来的。通过这一次与故乡的山山水水重逢、与故人乌云格日勒重逢,他觉得自己必须为这些平凡而伟大的民歌手、为音乐事业再做点什么。几年时间里,李宝祥执着宣传推介巴林左旗的草原民歌,终于推动将昭乌达蒙古族长调民歌纳入国家级非物质文化遗产,并在2019年12月,成功筹办“不忘初心·唱响牧歌——巴林蒙古族民歌走进中国音乐学院”专题音乐会。音乐会上,大家一同聆听了“草原歌王”阿拉坦格日勒的历史录音《云青马》,内蒙古自治区乌日汀嘟(长调)传承人哈斯巴图讲述了阿拉坦格日勒的生平与艺术成就,80多岁高龄的蒙古长调民间传承人乌云格日乐为观众献上了蒙族民歌《高高的宝格达山》。在演出过程中,李宝祥等人穿插进行了深入浅出的学术讲解和介绍,引起了在场师生强烈的情感共鸣。在雷鸣般的掌声中,舞台上的李宝祥望着空旷辽远的屋顶,喃喃自语道:“70多年了,在你(安波)奋斗过的地方(中央音乐学院),我把你曾经在巴林左旗采风时的昭乌达民歌带回来了,这就是我向你表达谢意的最好方式吧。”

直到现在,每当乌云格日乐回想起与李宝祥的第二次重逢,她都激动得不能自已。她现在依然记得那次非比寻常的北京之旅,依然记得他们一众蒙古族歌手,不分牧民、学者,不分年老、年幼,都带着浓浓赤子之情,从草原把对祖国的爱和对党的赞美唱到北京的激情澎湃!

片段三:抢救“东蒙民歌”

自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝。对于退休在家的蒙古族翻译家胡尔查来说,秋高气爽的日子,比起其他季节更有回望自己波澜壮阔一生的意境。这不,刚刚又收到了一份“大礼”,是一个叫李宝祥的小后生寄来的《烽火草原鲁艺人》。只随意翻动几页,胡尔查就意识到这本书稿的与众不同之处,他一下子就兴奋起来了——一个对那个年代一无所知的晚辈,能够掌握那么丰富翔实的历史资料,并对那么多的人和事进行归纳、评价,这是何等的艰辛和不易啊!

这本书来得确实不容易!在全国各地都“破四旧、立四新”的特殊时代,一天傍晚,一群革命闯将正在收缴“毒草”书籍。他们一边搜查,一边将已找到的“毒草”堆放在路边,等着一起烧掉。正巧李宝祥路过,瞥见一本好像跟音乐有关的书籍。出于好奇,他挤进看热闹的人群——的确是这样一本书,这类书籍自己买都买不到,怎么能让他们白白烧掉呢?李宝祥狠了狠心,壮着胆子趁革命闯将们不注意,将它偷了回来。夜深人静时,伴着昏暗的灯光,李宝祥才敢偷偷把它拿出来。没想到,这本书竟然是当年安波等冀察热辽鲁艺师生抢救、整理、翻译并出版的《东蒙民歌选》。

通过这本书,李宝祥知道了以安波为首的冀察热辽鲁艺师生,是怎样来到草原,又怎样抢救民族艺术瑰宝。他的心情久久不能平静,自己本身就是草原文艺战线的一员,对此却毫不知情,此后的岁月里,他都有意识地搜集整理这些往事。李宝祥退休以后,时间更加自由,他感觉时机成熟,决定自费为当年到蒙东地区开展工作的红色文艺工作者们著书立传。这个想法却遭到家人的一致反对,年龄大了,身体又不好,费那个力气干啥?可李宝祥还想做一些有意义的事,一如少年学艺时钻牛角尖、青年时工作上只问成效不惜苦工、壮年时为师友为艺术奔走呼喊争名份的倔犟。晚年的他倔犟依旧,他要求自己必须把这件事做好。

别人评价他“像考古学家一样细心,从时空覆盖下把当年那些人那些事一点一点挖掘出来”。没有经费,他就自费深入到鲁艺办学及有关人员工作的地方考察与采访,并一个个联系到40余位当时的鲁艺师生,完成了30余万字的文稿。习惯精益求精的他,这在文稿形成的第一时间,将其快递给各地有关人员核准并征求意见,这在文艺界引起了巨大轰动。难怪学术界认定《烽火草原鲁艺人》填补了赤峰乃至内蒙古自治区解放战争红色文艺革命史的空白,正是因为这本书,更多的人才知道并了解了“小鲁艺”(冀察热辽鲁艺)的前世今生。

“小鲁艺”有大情怀,它出色地完成了战争年代党赋予的使命,是蒙东地区文艺工作者的摇篮和灯塔。虽然它早已不在了,但是“全心全意为人民服务和艰苦创业的革命精神”却被更多共产党人传承了下来。

1946年那个冬夜,八路军热南第九支队司令员安波和他带领的士兵们,即使收起了烟、火柴与手电筒,即使把反光发亮的饭盒与白瓷杯都用布包好,即使连咳嗽与说话都要控制,在通过敌占区时,还是引起了远处村落里的狗叫,声声刺耳。一行人只得硬着头皮继续默默前行,直到走到距离铁路30余里的山沟时,才停下来休整。然而这时,他们却发现,同行的丹地同志因害怕孩子哭叫连累大家,用被子把孩子盖得太严密,孩子已经被闷死了。丹地同志为了大家的安全,选择强忍着悲痛,任泪水默默横流,最后大家都平安度过了敌占区。

为了人民解放事业,为了老百姓的幸福生活,牺牲了多少共产党员,牺牲了多少共产党员的家人,牺牲了多少共产党员的家庭,耗费了多少心血,恐怕是数不清的。正是这样千千万万、牺牲小我成就大家的倔犟而无私的共产党员,才有了我们今天的幸福生活。

每当我面对李宝祥老先生时,都由衷感到一种不敢与之对视的敬仰,这是晚辈共产党员对先贤先辈的敬仰,对他们纯真质朴的为民情怀的敬仰。他们就像草原上的百灵鸟,人们往往只闻其声,不见其踪,却能真切感受到他们的甜美歌声,真切受益于他们辛劳的付出。正如习近平总书记所说:“我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的,我们伟大的精神是各民族共同培育的。”昭乌达长调民歌就这样,被安波、胡尔查、许直、阿拉坦格日勒、李宝祥等一代又一代文艺工作者,用生命谱写成一曲新的赞歌。这些先贤先辈对蒙古族歌手和蒙古族传统文化有如此情感,怎能不令人感动!他们用实际行动践行了中华民族一家亲、各族人民大团结的理念,他们的这种博大情怀、进取精神,永远值得我们学习。就让無以为报的我们,心怀敬意,并以他们为榜样,一起为后辈开创一个更加美好的明天吧!

责任编辑/雨晶