第四纪黄土物源的时空差异研究现状及展望*

杨光亮 范育新 蔡青松 张青松

兰州大学地质科学与矿产资源学院,甘肃省西部矿产资源重点实验室,甘肃兰州 730000

1 概述

黄土高原位于青藏高原—秦岭以北,中国北方沙漠以南、华北平原以西,是中国四大高原之一,堆积有地球上面积最大(总面积超过50×104 ̄ ̄km2)的黄土层(杨杰东等,2009),是青藏高原构造隆升和东亚季风系统共同作用下的产物(安芷生等,1998)。在黄土高原上出露有多个完整的黄土—古土壤剖面,如灵台、蓝田、洛川、环县、靖边、西峰等,是研究新生代气候变化(陈明扬,1991;Anetal.,2001;Guoetal.,2002)及青藏高原构造隆升的良好陆地沉积记录,特别是对揭示第四纪以来东亚大气环流格局演化和构造—气候—侵蚀之间的相互作用具有重要意义(陈洪云和孙有斌,2008;Birdetal.,2015)。

作者拟在综述前人研究成果的基础上,梳理黄土物源在时空差异方面的进展并分析存在的问题,以理清黄土沉积物物源进一步研究的方向和思路。

2 研究现状

黄土是第四纪经风力搬运后堆积形成的、广泛分布的土状陆相松散堆积物(刘东生,1985;Pye,1995),主要由2~62μm粒级的粉砂组成(Assallayetal.,1998)。对黄土沉积物粒度组成的分形研究结果也支持黄土是近距离搬运的粗粒组分(粉砂级)与远源搬运的细粒组分(黏土级)组成的混合物(孙东怀等,2000;Sunetal.,2002;Sun,2004;Qinetal.,2005;Weltje and Prins,2007)。长期以来,对于黄土的形成机理、特别是粉砂的产生和运移进行了大量研究,目前主要存在如下2种观点: 其中一种观点认为,构成黄土主体的粉砂是在高山、沙漠、流水、冰川等环境与过程中的细砂磨蚀产生的(Assallayetal.,1998;Crouvietal.,2008;Crouvietal.,2010;Enzeletal.,2010;Amitetal.,2014);而另一种观点则根据风洞实验和粒度分析研究结果认为,黄土中的粉砂物质主要是粘附在砂粒表面的黏粒解析形成的(Roskinetal.,2013;Swetetal.,2019,2020;Adams and Soreghan,2020),特别是在风和降雨的影响下,从砂粒表面解析的粉尘以跃移和低空悬移为主的方式沿传输路径搬运沉积而成(Roskinetal.,2013,2014)。

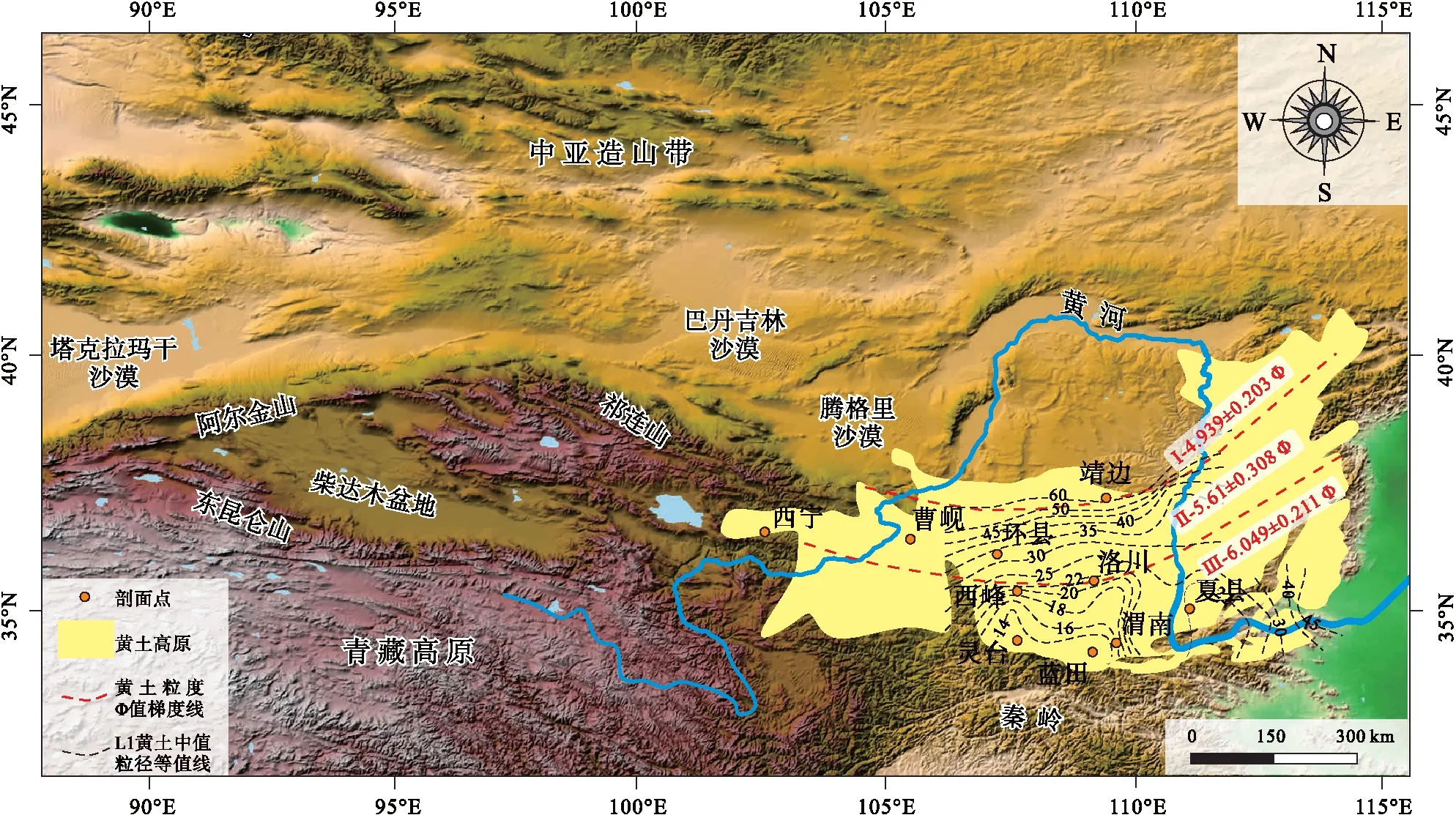

图中红色虚线代表马兰黄土粒度梯度(据刘东生,1985),黑色虚线代表L1层中值粒径等值线(据杨石岭和丁仲礼,2017)图1 中国西北部地理环境及黄土高原已研究剖面点的分布Fig.1 Geographical setting and distribution of the studied profiles on the Chinese Loess Plateau in northwest China

物源作为黄土研究的热点之一,受到学者们的广泛关注,并开展了大量卓有成效的研究。刘东生(1985)通过黄土高原马兰黄土(L1)粒度自西北向东南变细的现象(图1红色虚线),推测中国黄土高原的黄土是冬季盛行的西北风从戈壁沙漠区搬运而来的。Pye(1995)在研究全球黄土空间分布的基础上,提出了黄土形成与物质来源的3种模式,分别为冰缘黄土、山前黄土、沙漠黄土——即黄土来源于冰川地区的磨蚀或冻融风化产生的碎屑物、山前洪积区堆积的碎屑物以及沙漠地区。杨石岭和丁仲礼(2017)对黄土高原57个剖面S2以上沉积物粒度的分析结果显示黄土—古土壤普遍存在向南变细的趋势(如图1黑色虚线代表的L1层中值粒径等值线)。遥感及现代风场观测(延昊等,2002;Shao and Dong,2006;张小曳,2007;陈思宇等,2017)结果也支持黄土直接源于中国西北地区这一推断。近年来,地球化学方法(如Sr、Nd、Pb、Hf等同位素,石英的氧同位素)(Liuetal.,1993;Galletetal.,1998;Aléonetal.,2002;Pettkeetal.,2002;Sun,2002;Chenetal.,2007;李锋,2007;Guanetal.,2008;Sun and Zhu,2010;Buggleetal.,2011;Chen and Li,2011;Ferratetal.,2011;Zhangetal.,2012)、矿物学方法(石英ESR和CI、重矿物组合、白云石含量等)(Lietal.,2007;Sunetal.,2007,2008;Jeongetal.,2008;Jeong and Lee,2010;Mengetal.,2015,2019)、锆石U-Pb年龄谱(Stevensetal.,2010;Pullenetal.,2011;Xiaoetal.,2012;谢静等,2012;李高军等,2013)和铀同位素破碎年代学(Lietal.,2017,2018)等多种示踪方法,被用于黄土物源的研究中。尽管不同研究对黄土物源区有不同的解释,但已有的研究将黄土高原黄土的物源区限定于蒙古南部和中国北部的戈壁沙漠区(包括腾格里沙漠、巴丹吉林沙漠、毛乌素沙漠)、西部的三大内陆盆地(柴达木、塔里木及准噶尔盆地)的沙漠区及造山带(祁连山、戈壁阿尔泰山等)山前洪积扇区(Liuetal.,1993,1994;Sun,2002,2005;Chenetal.,2007;张小曳,2007;Sunetal.,2008;Chen and Li,2011;Pullenetal.,2011;Chen,2012;Lietal.,2018;Zhangetal.,2018)。

但由于不同地球化学示踪剂有不同的特点,如受风化作用影响较小的稳定同位素组成更多地直接反映黄土原始源区特征,但它们普遍较难反映黄土搬运路径或上级“中转站”的特征(Chen and Li,2011)。因此,有研究通过对比黄土高原多级潜在物源区与黄土高原风尘沉积物中碎屑锆石的U-Pb年龄谱特征,提出了在亚洲夏季风降雨冲刷侵蚀作用下青藏高原的造山带(包括祁连山)风化形成的碎屑堆积于山麓(Nieetal.,2018),在被黄河搬运到银川盆地形成冲积扇之后,其中的细颗粒被风力侵蚀搬运到黄土高原堆积成黄土的假设(Nieetal.,2015)。

2.1 对黄土高原第四纪黄土物源的变化特征尚存争议

1)不同时间尺度的物源研究揭示黄土物源在第四纪期间发生过变化。如Yang等(2021)研究西宁和临夏盆地52Ma以来低分辨率的Nd同位素曲线,认为晚渐新世之前青藏高原北部是亚洲风尘的主要贡献者,自晚渐新世开始(25Ma~)中亚造山带(即戈壁阿尔泰)对亚洲粉尘的贡献开始变得显著。对黄土/古土壤中28~45μm粒级全岩组分的Sr-Nd同位素比值研究的结果也显示,第四纪以来源自戈壁阿尔泰山地区的物质对黄土高原灵台和西峰地区黄土的相对贡献呈逐渐增加趋势(Chen and Li,2013;Zhangetal.,2015)。但多个基于单矿物的物源示踪结果都显示黄土高原不同地区黄土的物源在2.6Ma、1.2Ma等前后发生了变化,甚至冰期黄土与间冰期古土壤的物源都可能不同。如,在整个第四纪时段,多种基于单一种矿物的示踪研究结果都支持黄土高原黄土源区在2.5Ma、1.2~0.9Ma等时间发生了较为显著的变化。其中,石英的ESR信号和CI指数显示,在2.1Ma、1.4Ma、1.1Ma、0.8Ma和0.4Ma等时间前后灵台剖面黄土的物源发生了重大变化(Isozakietal.,2008);石英的氧同位素(δ18O)结果显示,在2.6Ma及1.2Ma时,灵台剖面黄土物源发生了显著变化(Yanetal.,2017);碎屑锆石U-Pb年龄谱显示,在2.5Ma、1.2~0.9Ma、末次冰盛期(19.8ka)等时间点蓝田剖面黄土的物源发生了显著变化(Zhangetal.,2018)。此外,基于碎屑锆石的U-Pb年龄谱和石英ESR信号强度、CI指数的差异支持冰期黄土(L1)和间冰期古土壤(S1)物源不同(Sunetal.,2008;Pullenetal.,2011;Xiaoetal.,2012)的认识。

2)尽管已经普遍观察到第四纪黄土的Sr-Nd同位素组成发生了显著变化,但不同学者对其有不同解释。其中,部分学者认为黄土沉积物全岩样品的Sr-Nd同位素组成的变化是气候变化或测试误差导致的,而不是沉积物源区变化的结果。如,灵台剖面黄土沉积物中酸不溶组分的87Sr/86Sr值在2.5Ma以来逐渐减小,被解释为黄土粒度变化导致的而非物源变化的结果,εNd值的微小变化被解释为实验分析测试误差引起(Wangetal.,2007)。在综合分析样品前处理方法相近的已发表数据的基础上,Bird等(2020)认为尽管目前对中国黄土高原黄土的传输路径是通过河流、沙漠还是风力直接搬运尚不清楚,但青藏高原北部地区自40Ma以来一直是黄土高原风尘的主要贡献者,且黄土中Sr、Nd、Hf同位素比值的变化是粒度变化和风化作用造成的,不是物源变化的结果。

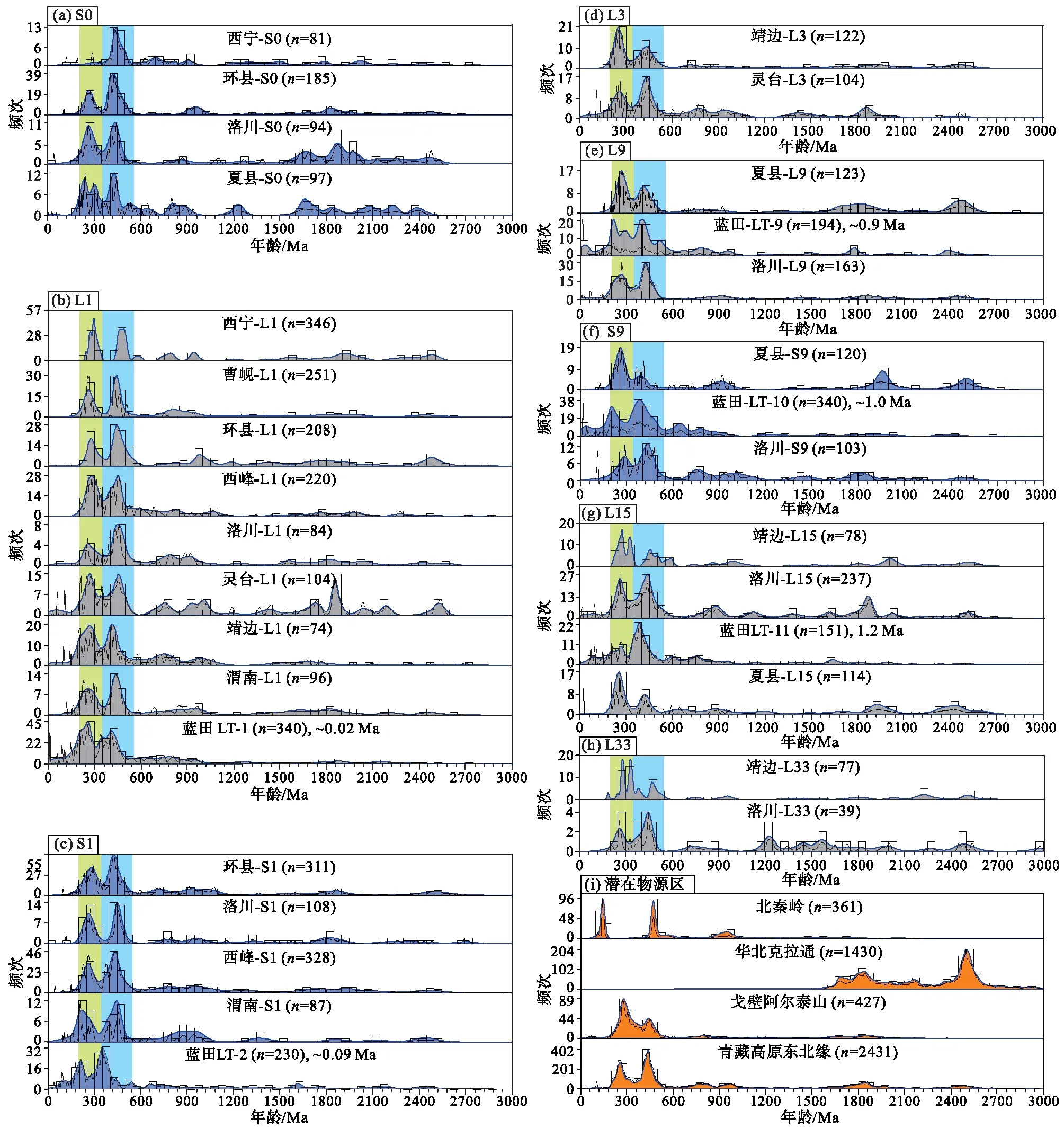

2.2 对近地表黄土中锆石U-Pb年龄谱的研究结果支持黄土高原黄土物源存在显著的空间差异

近年来,随着单颗粒碎屑锆石U-Pb年龄示踪体系被应用于黄土物源示踪以来,对黄土高原粉尘的物源取得了一些新认识。基于近地表沉积物及黄土、古土壤剖面中有限样品中碎屑锆石U-Pb年龄谱组成特征的研究结果支持黄土高原黄土的原始源区存在明显的空间差异(Birdetal.,2015;Zhangetal.,2016a;马榕等,2019)。具体表现为: (1)黄土高原西部地区近地表黄土中锆石的U-Pb年龄谱与黄河冲积物的特征较为一致,且与青藏高原东北缘的U-Pb年龄谱组成特征相似(Nieetal.,2018),支持黄土高原西部地区与青藏高原东北缘有较强的亲缘关系(Nieetal.,2015);而黄土高原东部地区黄土中碎屑锆石的U-Pb年龄谱组成与华北克拉通的更为相似,表明黄土高原东部地区黄土沉积物受华北克拉通物质的影响更为显著(Birdetal.,2015)。(2)碎屑锆石的U-Pb年龄谱组成支持黄土高原北部地区与毛乌素沙漠西部及戈壁阿尔泰地区碎屑物质具有相近的源区特征,而黄土高原南部地区则与青藏高原东北缘及秦岭具有相近的源区特征(Zhangetal.,2016a)。

3 黄土高原第四纪黄土物源研究亟待解决的问题

研究者通常综合使用Sr-Nd同位素体系开展黄土物源研究,发现Nd同位素在整个第四纪变化较小,而Sr同位素则存在较显著的变化,对其解释存在较大分歧。其中,部分学者认为,Sr-Nd等同位素组成的变化是气候变化、粒度效应、分析测试误差以及放射性衰变导致的(Wangetal.,2007;Birdetal.,2020),而非物源变化导致;与之相对,部分学者则认为Sr-Nd同位素比值非常敏感地记录了沉积物源区相对贡献的变化(Lietal.,2011;Chen and Li,2013)。此外,运用碎屑锆石U-Pb年龄谱研究黄土物源时,锆石颗粒的源区能否代表黄土样品的源区及进行年龄统计时的样本量是广受关注的核心问题。

综上来看,第四纪黄土中Sr-Nd同位素组成及碎屑锆石的U-Pb年龄谱变化反映了什么样的地质意义,需要重新评估。下文将主要从87Sr/86Sr值和143Nd/144Nd 值及单颗粒锆石U-Pb年龄谱的影响因素等方面,分析第四纪黄土Sr-Nd同位素及碎屑锆石U-Pb年龄谱变化的地质意义。

3.1 第四纪黄土Sr-Nd同位素比值变化的地质意义

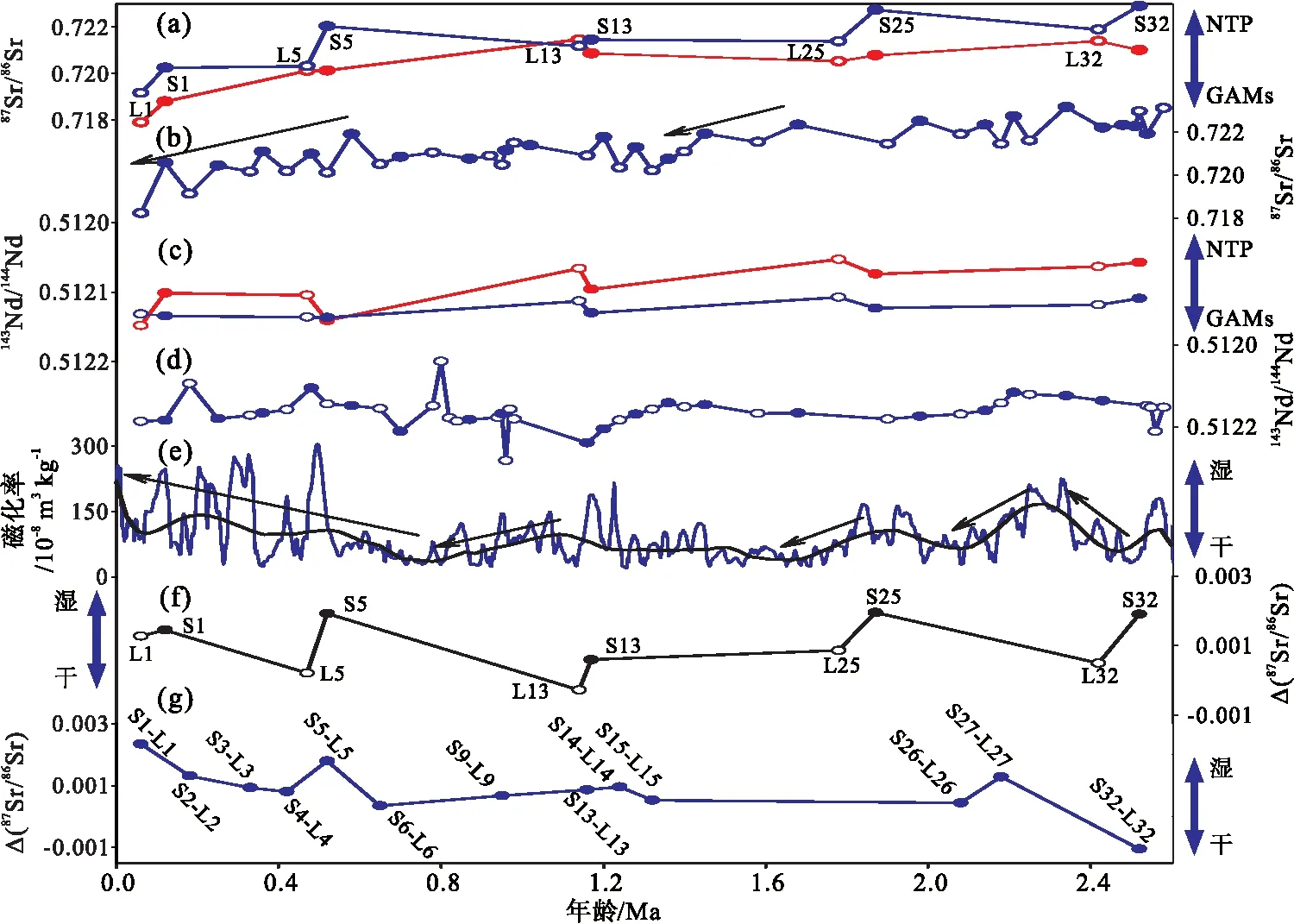

a—全岩87Sr/86Sr及28~45μm粒级组分87Sr/86Sr(Chen and Li,2013);b—全岩87Sr/86Sr(Wang et al.,2007);c—全岩 143Nd/144Nd 及28~45μm粒级组分 143Nd/144Nd(Chen and Li,2013);d—全岩 143Nd/144Nd(Wang et al.,2007);e—第四纪磁化率变化(Sun et al.,2010);f—全岩样品与28~45μm组分样品87Sr/86Sr差值变化(据Chen and Li,2013);g—全岩样品黄土/古土壤气候旋回间的87Sr/86Sr差值变化(据Wang et al.,2007)。图中空心点为黄土,实心点为古土壤;蓝色代表全岩样品,红色代表28~45μm粒级组分;NTP代表青藏 高原东北缘,GAMs代表戈壁阿尔泰山图2 灵台黄土/古土壤Sr-Nd同位素及磁化率变化Fig.2 Variation of87Sr/86Sr,143Nd/144Nd isotope ratios and magnetic susceptibility in the Lingtai loess/palaeosol profile

3.1.1 测试误差及放射性衰变难以导致在第四纪黄土/古土壤中检测到的Sr-Nd同位素比值的显著变化

当前有不同仪器可被用于测量Sr-Nd同位素组成,它们的检出限和测试精度也存在差异。如,等离子质谱仪(ICP-MS)的检出限在10-15~10-8范围之间,而热电离质谱仪(TIMS)的检出限可低至10-15级别(石艳洁等,2015)。但在测量Sr-Nd同位素的实验过程中,各实验室都会同步测定经国际认证的标准样品,以检测仪器测试的精度并校准测试误差。如AGV-1、BCR-2、NBS-987等国际标样通常被用于测试精度检测,通过TIMS测量87Sr/86Sr值被作为国际参考值,分别为0.703931、0.704958和0.710250(Fanetal.,2010;Jacquesetal.,2020)。从已经发表的文献看,NBS-987作为Sr同位素测量过程中最常用的国际标样,其87Sr/86Sr的实际测量值介于0.710239±0.000018~0.710268±0.000020之间(如Galletetal.,1996;Jahnetal.,2001;Yokooetal.,2004;Sun,2005;Chenetal.,2007;Raoetal.,2008;Zhangetal.,2012;Chen and Li,2013;Zhangetal.,2015;Birdetal.,2020;Xieetal.,2020)。可见,由测试误差导致的87Sr/86Sr的绝对误差最大为0.000018,仅为第四纪黄土/古土壤中87Sr/86Sr实测值差异(0.002580~0.004949)(Sun,2005;Wangetal.,2007;Chen and Li,2013;Zhangetal.,2015;Birdetal.,2020)的0.38%~0.74%,因此分析测试误差不可能是在第四纪黄土中检测到的87Sr/86Sr 值差异的主要原因。

同理,Nd同位素常用标样La Jolla的143Nd/144Nd 国际参考值为0.511850(Jacquesetal.,2020),其143Nd/144Nd 的实际测量值为0.511840±0.000008~0.511846±0.000009(如Yokooetal.,2004;Chenetal.,2007;Wangetal.,2007;Raoetal.,2008),可见由测试误差导致的143Nd/144Nd值的绝对偏差最大为0.000010。147Sm 的半衰期为1×106 ̄ ̄Ga,衰变常数λ为6.54×10-12(张宏飞和高山,2012)。因此,在整个第四纪期间由147Sm 衰变造成的143Nd/144Nd 值增加不大于0.000013。所以由测试误差及衰变导致的143Nd/144Nd 值的变化均远小于第四纪黄土/古土壤中检测到的143Nd/144Nd 值的变化值(0.000095~0.000240)(图2-c,2-d)。

综上来看,无论放射性衰变还是分析测试误差的影响都远小于在第四纪黄土中实际检测到的87Sr/86Sr与143Nd/144Nd 值的变化。

3.1.2 单纯通过气候变化难以解释在第四纪黄土/古土壤中检测到的87Sr/86Sr 值的显著变化

大量研究显示,中国黄土高原的黄土沉积物主要源自青藏高原及戈壁阿尔泰地区(Pullenetal.,2011;Che and Li,2013;Chen and Li,2013;Stevensetal.,2013;Birdetal.,2015;Nieetal.,2015;Zhangetal.,2015;Lichtetal.,2016;Zhangetal.,2018;Lietal.,2018);黄土/古土壤的交替主要反映了以夏季风降雨强度为代表的干(冷)湿(暖)程度的周期性变化(王永焱,1987;安芷生等,1989)。假定第四纪期间黄土沉积物的物源比较稳定,那么第四纪黄土沉积物中87Sr/86Sr值的变化应该与亚洲夏季风强度的变化同步。

黄土沉积的粒度通常被用来反映冬季风的强度及黄土物源区的远近程度(刘东生,1985;Sun and Liu,2000)。尽管第四纪期间黄土沉积物的粒度也发生了系列变化,且不同剖面中沉积物的平均粒径存在差异,但粉砂(28~45μm)一直是不同地区黄土沉积中的主体粒级成分(鹿化煜和安芷生,1997;Dingetal.,1999;Dingetal.,2005;Zhangetal.,2016b)。因此,选用黄土沉积物中28~45μm粒级组分可以有效消除风力分选、结构成熟度和风化作用等因素对87Sr/86Sr 值的影响(Chen and Li,2013;陈忠等,2015)。从灵台剖面黄土沉积物中28~45μm粒级组分与全岩的87Sr/86Sr 值对比来看(图2-a),在同一冰期—间冰期旋回里黄土与相邻层位古土壤层中28~45μm粒级组分87Sr/86Sr值的变化幅度(-0.000600~0.000387)明显小于全岩样品中的87Sr/86Sr值变化幅度(0.000276~0.001719)。即便如此,第四纪黄土沉积物28~45μm粒级组分中仍然检测到了达0.003569的87Sr/86Sr 值差异,其幅度与全岩样品间87Sr/86Sr 值的差异(0.002580~0.004949)相当,表明黄土高原第四纪黄土沉积物中的87Sr/86Sr 值保存了气候变化之外的地质信息。从黄土高原两大主要潜在源区——青藏高原东北缘和戈壁阿尔泰山的Sr-Nd同位素组成来看,青藏高原东北缘具有高87Sr/86Sr值(0.7252±0.0019)、低εNd(-12.3±0.4)的特征;而戈壁阿尔泰山则具有低87Sr/86Sr值(0.7121±0.0003)、高εNd(-4.4±0.7)的特征(Chenetal.,2007;Lietal.,2011)。因此,结合灵台黄土中Sr-Nd同位素自第四纪以来的变化趋势(图2-a至2-d),二者共同指示第四纪以来灵台黄土物源发生了由青藏高原为主导向戈壁阿尔泰山为主导转变的趋势,支持黄土物源在第四纪期间发生过变化。

作者为了进一步揭示灵台黄土/古土壤剖面长序列全岩样品的87Sr/86Sr 值与气候变化之间的可能联系,作者尝试计算了相邻层位黄土/古土壤样品的87Sr/86Sr差值,发现相邻层位古土壤—黄土间87Sr/86Sr的差值变化(图2-g)与磁化率变化(图2-e)具有一定的同步性,且大部分古土壤层比相邻层位的黄土层的87Sr/86Sr值高;同时,全岩样品与28~45μm组分样品87Sr/86Sr差值(Δ87Sr/86Sr)的变化(图2-f)也与磁化率曲线(图2-e)表现出较好的相关性,即Δ87Sr/86Sr的高值正好对应于磁化率的高值。这一对比结果进一步支持黄土/古土壤沉积物中28~45μm粒径区间之外组分的87Sr/86Sr 值变化可能更多地记录了气候变化信息,而28~45μm粒径组分的87Sr/86Sr 值组成更多受控于源区的推论。这一推论符合Rb更容易被黏土矿物表面吸附(Nesbittetal.,1980),因而在生物化学风化过程中细颗粒组分中的87Sr/86Sr值略有升高(Dasch,1969)的基本假设,也得到了前人对黄土中细粒黏土矿物具有较高的87Sr/86Sr 值(Yangetal.,2005;Chenetal.,2007)、响应了夏季风强度变化(Lu and An,1998)认识的支持。

上述分析支持黄土/古土壤中主要粒径组分(28~45μm)87Sr/86Sr 值和143Nd/144Nd 值的变化难以用气候变化解释,应主要受控于沉积物源区变化。

3.2 基于单颗粒的物源示踪具有显著优势

由于Sr、Nd、Pb等同位素组成目前主要是通过质谱仪对岩石/沉积物被消解后的溶液进行测试,被测对象通常是全岩多颗粒制备的混合样品,因此其结果提供的是全岩多颗粒样品同位素组成的平均值(Chen and Li,2011)。以ICP-MS测试技术为例,被测样品需经过粒度分选(全岩法无此操作)、去除有机质和次生碳酸盐、研磨、酸溶消解,最后以溶液的形式通过质谱仪进行测试。即,无论全岩还是特定粒级组分的样品,被测量对象均是多种矿物颗粒的混合物,因而其结果是多(颗粒)矿物同位素的平均值;加之,部分同位素(如87Sr/86Sr、143Nd/144Nd)可能还受粒度效应的影响(Yangetal.,2005;Chenetal.,2007;Raoetal.,2008)。因此,部分学者认为全岩的Sr-Nd同位素变化不反映黄土物源变化(Wangetal.,2007;Birdetal.,2020)。

相比之下,基于单矿物的锆石U-Pb年龄、石英ESR和CI以及石英δ18O 等物源示踪剂的结果则显示出黄土沉积物物源在第四纪曾发生了显著变化(Isozakietal.,2008;Sunetal.,2008;Pullenetal.,2011;Xiaoetal.,2012;Yanetal.,2017;Zhangetal.,2018),甚至根据不同方法都获得了黄土物源在基本一致的时间发生变化的认识。究其原因,运用单矿物样品进行信号测量时通常选取1种特定矿物进行测量,有效避免了多颗粒/多矿物测量的平均效应问题,并将多个颗粒的测量结果进行统计,真实地反映了样品中不同颗粒的差异以及不同源区的相对贡献(谢静等,2007,2012;彭文彬等,2014)。如,运用单颗粒碎屑锆石U-Pb年龄示踪通常随机测试100多个单颗粒锆石,由这100多个锆石颗粒的年龄组成反映该沉积物源区总体特征的年龄谱。由于每个被测锆石颗粒都可以给出一个准确的独立年龄(结晶时间),因此,统计同一样品中不同锆石颗粒的年龄便有效反映了具有不同岩浆热历史特征源区的相对贡献。

由于基于单颗粒的物源示踪需要对多个颗粒的信号进行测量并统计以得到样品的源区特征信号组成,所以统计的样本量是能否得到足以反映样品各年龄组成丰度的关键。单颗粒碎屑锆石U-Pb年龄谱示踪是通过测量并对比沉积物和潜在源区锆石的U-Pb年龄谱的特征,判断样品中是否存在特定源区的贡献(Gehrelsetal.,2011)。早期研究报道称,测量大于117个锆石颗粒年龄,足以有95%的概率识别年龄谱中的每一个年龄组分(Vermeesch,2004);后来,Slama 和Kosler(2012)的研究成果认为,每个样品60个锆石颗粒的年龄就足以产生可重复的年龄谱。也有学者从方法学的角度指出只有“大样本量”的锆石U-Pb年龄谱才能完整反映源区的特征(Pullenetal.,2014),即当分析的锆石颗粒数增加到500以上时,低丰度年龄组分才可以被准确反映。最新的研究认为将锆石颗粒数增加到大于100颗并不能显著提高U-Pb年龄谱的重现性(Birdetal.,2015);Fan 等(2019)通过对4个沙漠沉积物样品分别测量100和150个锆石颗粒,以评价样本量大小对年龄谱的影响,结果显示锆石颗粒数从100增加到150颗,年龄谱主要组分的构成并没有明显变化。作者收集了近年来利用锆石U-Pb年龄谱进行黄土物源示踪的文献,发现绝大多数学者基于约100个锆石颗粒构成的U-Pb年龄谱,并通过主要年龄组分(主峰)就能够区分、识别样品潜在源区,甚至确定潜在源区的相对贡献,并得到了基本一致的认识(Vermeesch,2004;Stevensetal.,2010,2013;Pullenetal.,2011;Slama and Kosler,2012;Xiaoetal.,2012;Che and Li,2013;Birdetal.,2015;Nieetal.,2015;Lichtetal.,2016;Zhangetal.,2016a;Fanetal.,2019;Xiongetal.,2021)。由此可见,由约100个碎屑锆石年龄构成的U-Pb年龄谱的主要组分(主峰)就能够满足识别主要潜在物源区及其相对贡献的需要,在黄土物源时空变化研究方面具有显著优势。

3.3 第四纪沉积物源区的空间变化规律有待更多长时间尺度研究的支持

前人基于近地表样品中碎屑锆石U-Pb年龄谱的物源分析得出了黄土高原黄土物质来源存在空间差异的认识,但由于研究的剖面较少、时间尺度较短,目前对在更长时间尺度内不同时段的黄土沉积物源区是否存在空间差异尚缺乏较为清晰的认识。

数据引自Pullen等(2011),Xiao等(2012),Che和Li(2013),Bird等(2015),Licht等(2016),Sun等(2018),Zhang等(2018),Fan等(2019)和Xiong 等(2021)图3 黄土高原多个剖面黄土/古土壤与潜在物源区碎屑锆石U-Pb年龄图谱对比Fig.3 Comparison of detrital zircon U-Pb age spectra of different loess/paleosoils profiles on the Chinese Loess Plateau and potential provenance areas

靖边和洛川剖面黄土层L33中锆石U-Pb年龄谱550~350Ma与350~230Ma峰的相对高低明显不同,靖边剖面350~230Ma的组分明显高于550~350Ma的组分,总体显示出与戈壁阿尔泰山源区的相似性;而洛川剖面550~350Ma的组分明显高于350~230Ma的组分,则与青藏高原东北缘的年龄谱相似。

3.4 第四纪黄土物源随时间的变化规律有待系统研究的支撑

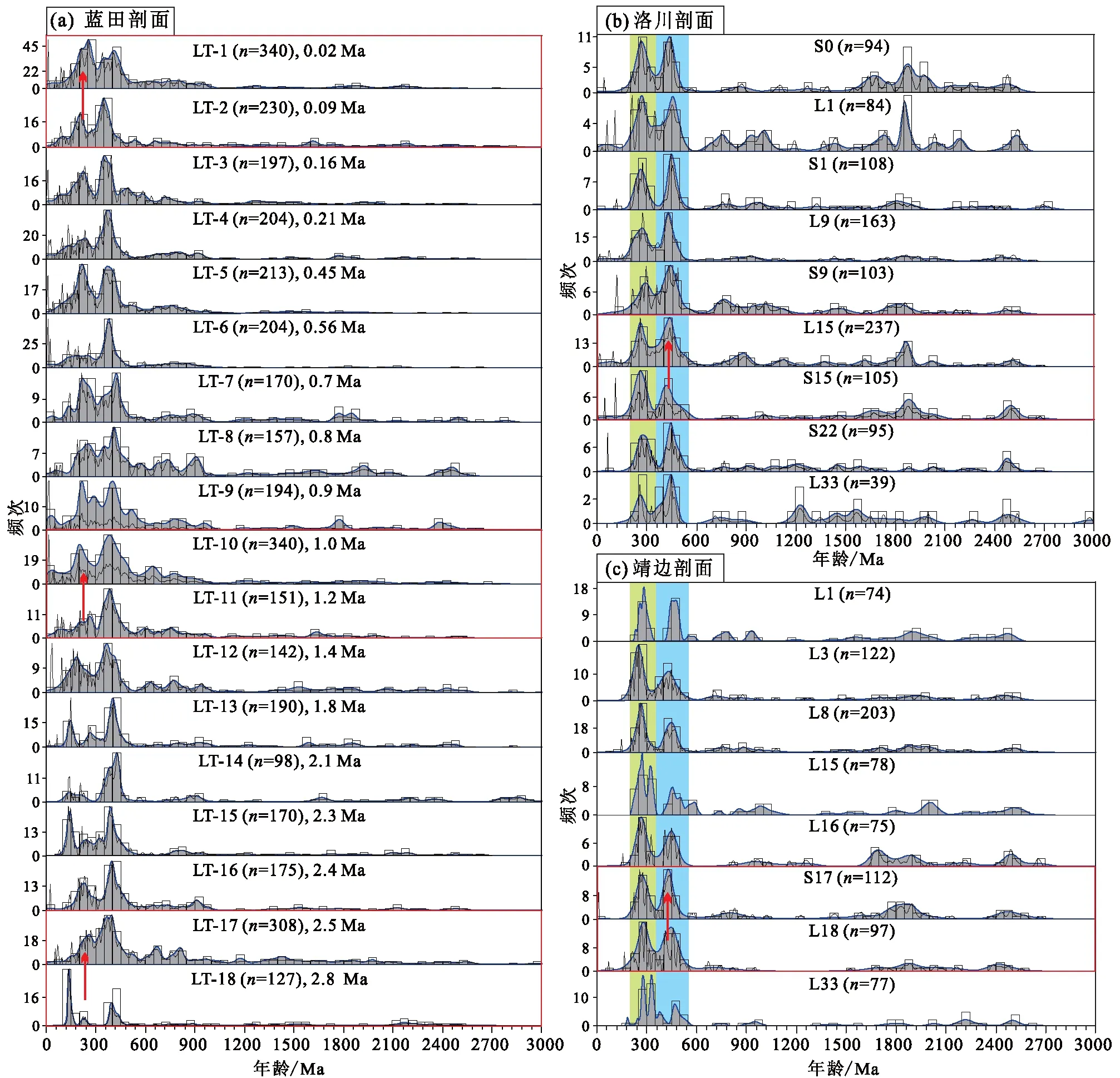

Isozaki等(2008)利用石英的ESR和CI研究灵台剖面黄土物源的结果显示,在2.1Ma、1.4Ma、1.1Ma、0.8Ma和0.4Ma等时间点黄土物源发生了显著变化;Yan等(2017)利用石英的δ18O 研究灵台剖面黄土沉积物物源的结果也显示,在2.6Ma及1.2Ma时灵台剖面黄土物源发生了显著变化;Zhang等(2018)研究蓝田剖面沉积物的碎屑锆石U-Pb年龄谱的结果也显示在2.5Ma、1.2~0.9Ma、末次冰盛期(19.8 ka)等时间点黄土物源发生了显著变化(图4-a)。以上研究结果显示,不同物源示踪方法的结果较为一致地支持在大致相同的时间点黄土高原中南部地区黄土物源发生了明显变化。为深入认识黄土高原不同地区黄土物源在第四纪期间的变化规律,作者收集到洛川和靖边2个剖面长时间序列碎屑锆石的U-Pb年龄数据(图4-b,4-c)并根据锆石U-Pb年龄谱做了物源变化特征分析,进一步探究黄土物源在第四纪期间的变化特征。

数据引自Pullen等(2011),Bird等(2015),Sun等(2018)和Zhang 等(2018)图4 黄土高原蓝田、洛川、靖边剖面黄土锆石U-Pb年龄图谱Fig.4 Zircon U-Pb age spectra of loess from Lantian,Luochuan and Jingbian profiles on the Chinese Loess Plateau

靖边剖面多个层位黄土/古土壤与潜在物源区的U-Pb年龄图谱(图4-c)的对比显示,位于黄土高原北部边缘地区锆石的U-Pb年龄图谱总体上表现为以550~230Ma为主,且多数层位350~230Ma峰值高于550~350Ma的特征,总体上与戈壁阿尔泰山地区相似,但在1.2Ma(L18至S17)附近550~350Ma峰的相对含量不断增加并高于350~230Ma峰值,表明1.2Ma前后青藏高原源区相对贡献的增加。

综上可见,尽管已经在黄土高原仅有几个剖面中运用单颗粒锆石U-Pb年龄谱开展了物源示踪研究,但位于黄土高原不同区域的蓝田、洛川、靖边等3个剖面的数据均表现出1.2Ma沉积物主要源区的变化,可见黄土高原黄土沉积物主要物源区在第四纪确实发生了较为普遍的变化。由于在第四纪青藏高原在经历了青藏运动、昆黄运动、共和运动等阶段性的构造隆升(Lietal.,2014),全球气候系统也发生了诸如中更新世气候转型等全球规模大气环流以及气候变化周期的调整(Clarketal.,2006)。形成于青藏高原构造隆升和东亚季风系统共同作用下的黄土高原(安芷生等,1998),应该以多种形式记录了高原隆升及气候变化的信息。因此,前文述及普遍发生于1.2Ma前后黄土高原沉积物主要物源的变化很可能是对同期青藏高原隆升与气候转型事件的响应。只是目前在不同剖面中利用锆石U-Pb年代谱进行沉积物源的研究尚缺乏系统性,仅有研究的时间分辨率也不相同,如长尺度(上新世或第四纪以来)的研究多以低分辨率的研究为主,而短尺度(末次冰期/间冰期)的研究则以高分辨率的研究为主;导致不同剖面中揭示出黄土物源变化的信息量比较有限,制约着对黄土高原第四纪沉积物源区随时间变化的系统认识。而黄土沉积物中的锆石在经历从源区风化剥蚀、流体多次搬运并最终堆积的整个地质-气候-地理过程后,依然忠实地保留了源区的特征,因此,在黄土高原通过单颗粒锆石的U-Pb年龄谱开展涵盖整个第四纪时段的黄土物源及其变化历史研究,具有揭示岩石圈、水圈、大气圈耦合作用过程及演化历史的巨大潜力。

4 认识与展望

在梳理黄土高原黄土沉积物物源研究进展、存在问题及争议的基础上,获得如下几点认识:

1)黄土高原第四纪黄土沉积物的87Sr/86Sr值发生了较为明显的变化(0.002580~0.004949),其变化幅度远大于实验室的分析测试误差(最大0.000018)及元素放射性衰变过程导致的87Sr/86Sr值(最大0.000026)变化;143Nd/144Nd 值亦存在变化(0.000095~0.000240),其变化幅度远大于实验室的分析测试误差(最大0.000010)及放射性衰变过程导致的143Nd/144Nd值(最大0.000013)变化。因此,Sr-Nd同位素组成的变化具有较明确的地质意义。

3)相比于全岩物源示踪方法,基于单矿物或单颗粒的物源示踪方法对物源区变化的响应更为敏感,在解决黄土高原沉积物物源及其时空变化方面具有明显的方法学优势。

4)现有有限剖面基于单颗粒碎屑锆石U-Pb年龄谱的黄土物源研究表明,黄土高原沉积物物源可能存在显著的空间差异,其中黄土高原周缘地区比中部地区沉积物物源的空间差异更为显著。尽管在黄土高原仅几个剖面中运用单颗粒锆石U-Pb年龄谱开展了物源的初步研究,但都反映出了1.2Ma前后沉积物主要物源区的变化;表明黄土高原沉积物物源研究具有揭示黄土高原物源时空差异规律,岩石圈、水圈、大气圈耦合作用过程及演化历史的巨大潜力,亟待更多剖面、更长时间尺度的数据支持。

致谢感谢审稿专家及责任编辑在论文修改过程中给出的宝贵意见和建议。