安徽宿松志留系—泥盆系碎屑锆石物源分析及其大地构造意义*

罗立源 李双应

合肥工业大学资源与环境工程学院,安徽合肥 230009

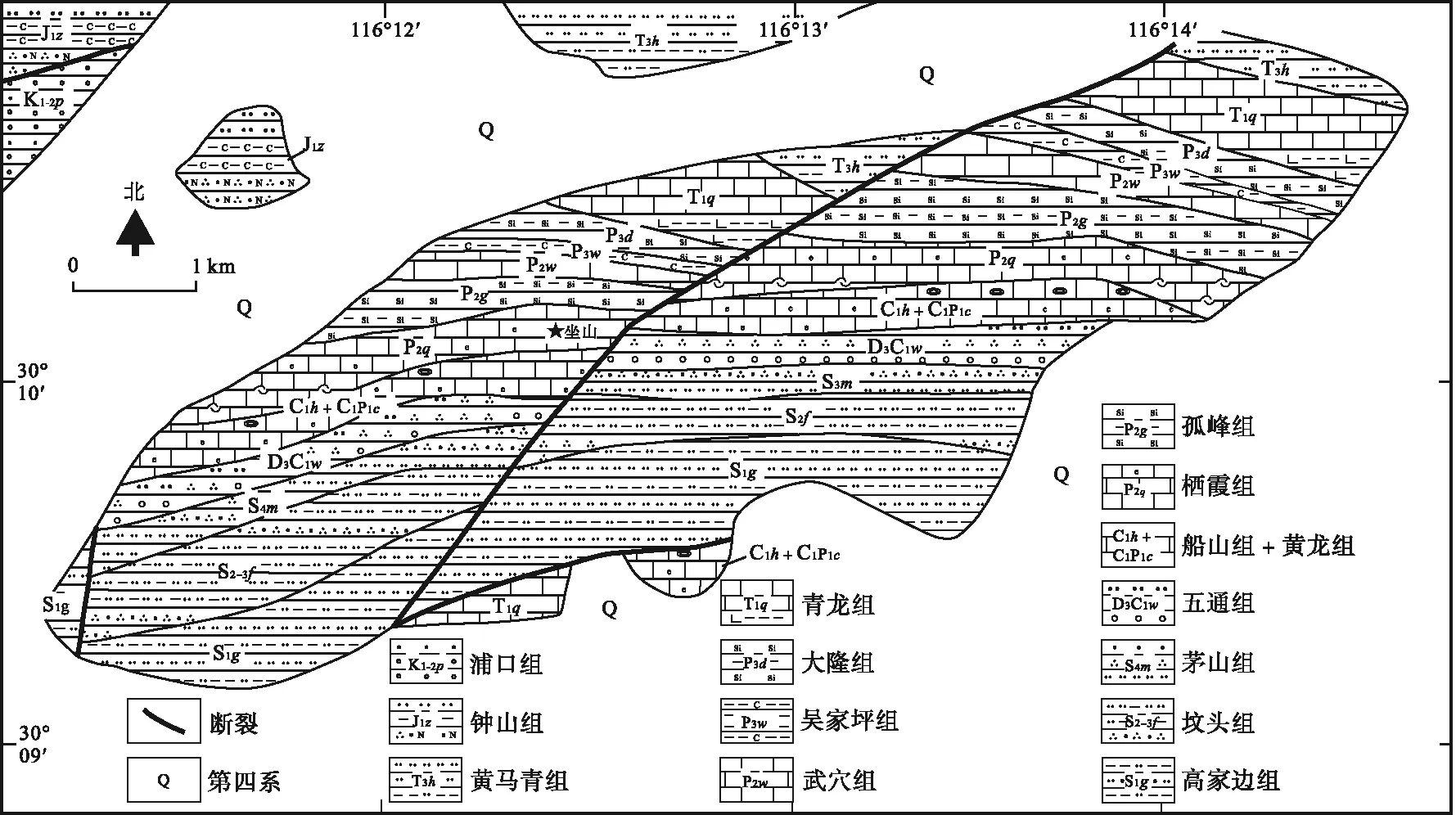

安徽宿松地区位于下扬子地层区西部,大别造山带东南缘,郯庐断裂带南端东侧,从震旦纪以来长期接受沉积,地层发育良好(张义楷,2003;李海滨,2011;刘小平等,2011;黄正清,2017)。研究区从志留纪兰多维列世早期一直到普里道利世中期一直处于下扬子海域,沉积相以陆棚相和海滩相为主,到了晚泥盆世,河流相沉积则变为宿松地区的主要沉积(安徽省地质矿产局区域地质调查队,1990)。因下泥盆统和中泥盆统的缺失,不难得知在早中泥盆世宿松地区处于被剥蚀的状态,在这期间物源是否有过变化、研究区是否发生过构造演化事件不得而知。因为锆石是一种抗风化、抗磨蚀以及抗热蚀变能力极其突出的矿物,其在沉积循环过程中相对稳定,进而得以保留物源区相对完整的信息。近年来由于碎屑锆石U-Pb定年技术的不断突破,碎屑锆石年龄成为了一个重要工具被更多地应用到沉积盆地物源追踪的相关研究中。本次研究通过对宿松地区志留纪和泥盆纪地层进行碎屑锆石U-Pb定年分析,对比这2个时代地层的碎屑锆石年龄谱,进而判断物源是否发生变化,进行物源区的限制,并希望通过本次研究能为安徽宿松地区古生代地层研究提供新的证据。

1 区域地质背景

安徽宿松地区从震旦纪以来长期接受沉积,地层发育连续,一直到中三叠世都为一海相盆地,期间经历了下扬子海盆形成、发展和萎缩的全过程,在纵向上形成了多套旋回,岩性以大套碎屑岩与大套碳酸盐岩互层为特征。中三叠世以后则为海相盆地改造和陆相盆地形成阶段,中上三叠统仅在局部地区有分布,以含煤的湖泊沼泽相碎屑岩为主,中下侏罗统由河流相的砂砾岩组成,不整合覆盖于古生界至三叠系之上(张义楷,2003;李海滨,2011;刘小平等,2011;黄正清,2017)。研究区属于华北—扬子板块沿大别造山带碰撞形成的前陆褶断带,晚印支运动期间沿大别山东缘发生了强烈的褶皱和逆冲、推覆作用,而燕山运动和郯庐断裂带NNE 向的左行平移走滑活动,对盆地陆相发育阶段的演化、对冲构造发育起到重要控制作用(丁道桂等,2009;李亚辉,2010),至古近纪郯庐断裂带的逆冲活动,使盆地最终消亡。安徽宿松地区志留系发育较为完整,但泥盆系仅发育有上泥盆统的五通组,岩性特征由老到新依次为:

泥盆系(D)

上泥盆统五通组(D3w): 跟下伏地层接触关系为平行不整合,出露于宿松坐山附近,其下部岩性为乳白、黄白色厚层至巨厚层石英岩或粗粒石英砂岩,夹薄层石英质砾岩,发育有斜层理和交错层理,具有黄白色石英砾岩是其底部的普遍特征,砾石多为石英岩,次为硅质页岩、燧石等,主要为硅质胶结,有少量铁质胶结,砾径0.2~2cm,多呈半滚圆状;上部为灰色薄—中厚层粉砂岩、细粒石英砂岩夹薄层石英岩、砂质页岩、页岩及透镜状劣质煤或赤铁矿。沉积相为滨海—陆相碎屑岩沉积,自下而上由粗变细。各处岩性变化不大,唯厚度变化较大。

志留系(S)

1)顶志留统茅山组(S4m): 以宿松坐山一带出露较好。岩性为浅紫、青灰、棕黄、黄绿色薄—中厚层细粒石英砂岩,夹砂质页岩、页岩,顶部见植物化石碎片,厚为30~146m。

图1 安徽宿松地区地质图(据1︰20万太湖县幅①和1︰25万太湖幅②地质图修改)Fig.1 Geological map of Susong area,Anhui Provence(after 1︰200000① and 1︰250000② ̄ ̄geological map of Taihu County)

① 安徽省地质局区域地质调查大队. 1967. 太湖县幅1︰200000区域地质调查报告.② 安徽省地质调查院. 2002. 安徽省太湖幅1︰250000区域地质调查报告.2)中上志留统坟头组(S2-3f): 以宿松坐山一带出露较好。岩性以黄绿、灰绿色薄—中厚层细粒石英砂岩、泥质粉砂岩夹粉砂质页岩为主,自南向北砂质含量增高,交错层理及波痕尚发育,自上而下有粒度变粗的趋势,上部以粉砂岩、粉砂质页岩为主,下部以细砂岩为主。富含霸王王冠虫、丁式始石燕、奥扎克螺、阿卡迪带蛤和短型小翼蛤类等。从岩性特征和生物群组合上看,均可与南京一带坟头组相对比。

3)下志留统高家边组(S1g): 因断层破坏或第四系覆盖,无完整剖面,岩性以灰绿、黄绿色粉砂质页岩、页岩为主,下部夹细砂岩,东北部大部分已变质为千枚状页岩,夹千枚状粉砂岩、千枚状粉砂泥质板岩,局部为黑云片岩。页岩中富含笔石,如龙山一带含李氏锯笔石、群集锯笔石、原始锯笔石、发芽单笔石、龙马雕笔石和双笔石等。

2 样品和分析方法

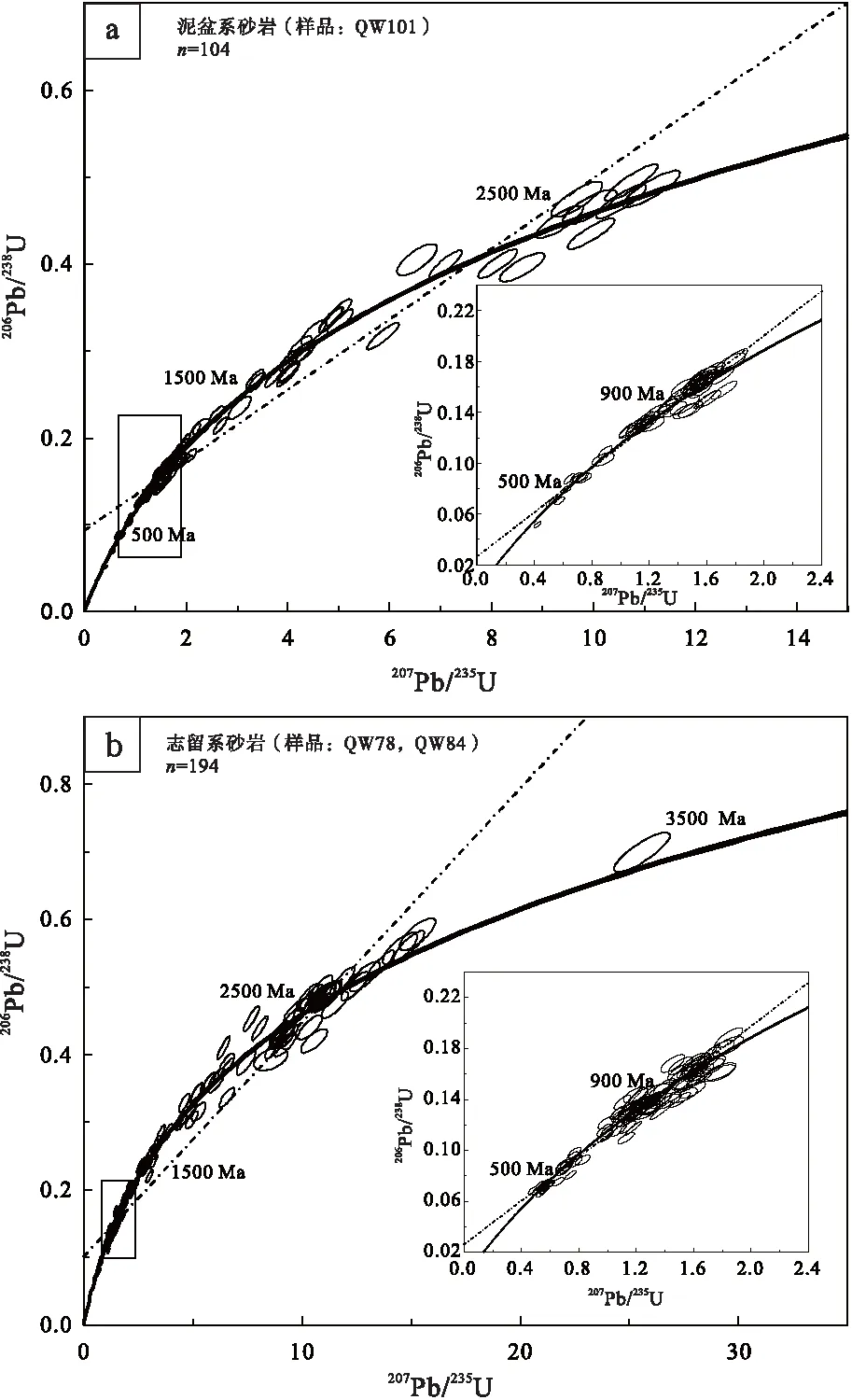

本次研究在宿松坐山志留纪—泥盆纪地层中采集了3块样品,分别为坟头组黄绿色细砂岩、茅山组青灰色细砂岩和五通组灰黑色粉砂岩。

委托河北区域地质矿产调查研究所对样品进行了粉碎、重液分选以及电磁选等一系列锆石分选和人工重砂鉴定步骤,最后在双目镜下每个样品大约挑选出了120颗锆石。之后在南京宏创地质勘察技术服务有限公司完成了锆石的制靶、阴极发光照片(CL)的拍摄。在合肥工业大学资源与环境工程学院利用LA-ICP-MS进行了锆石的U-Pb同位素分析测试。采用的激光剥蚀系统为GeoLasPro,而ICP-MS则为Agilent公司生产的Agilent7500a。锆石同位素分析使用的激光斑束直径为32μm,测试过程中的背景信号为25 s,样品信号为60 s。选用ICPMSDataCal软件对分析结果进行处理(Liuetal.,2008)。标准锆石91500(1065.4±0.6Ma)在U-Pb同位素定年中被用作外标进行同位素分馏校正。标准锆石Plesovice(337.13±0.37Ma(2σ))作为监控样来进行分析结果精确度的监控(Slmaetal.,2008)。锆石微量元素含量的校正采用NIST SRM610作为外标来进行。应用Isoplot软件完成了锆石U-Pb年龄谐和图的绘制(Ludwing,2003)。本次研究主要讨论置信度大于89%的锆石年龄数据。对年龄大于1000Ma的锆石,使用207Pb/206Pb年龄,而小于1000Ma的则使用206Pb/238U年龄(Wiedenbecketal.,1995;Griffinetal.,2004)。

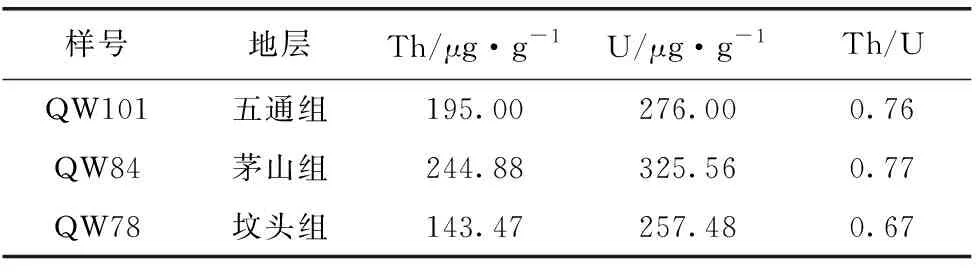

表1 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石样品位置、岩性及最小沉积年龄(YSG)Table1 Locations,petrology and YSG ages of detrital zircons from the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

3 结果与分析

3.1 碎屑锆石U-Pb年龄

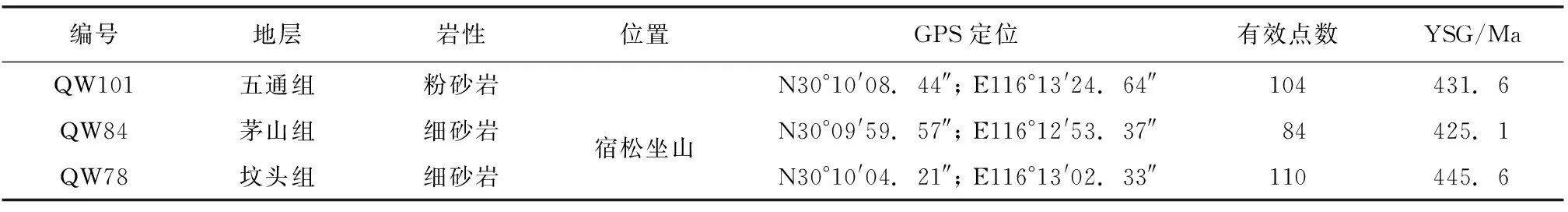

本次研究将置信度不小于90%的锆石年龄数据视为有效数据。通过对这3个砂岩样品进行锆石U-Pb年龄测定,共获得了298个有效年龄数据(表1)。从 图2 中可以看出,锆石点几乎都落在谐和曲线上或靠近谐和曲线,这表明锆石几乎都没有明显的铅丢失即没有遭到明显的后期热事件改造。

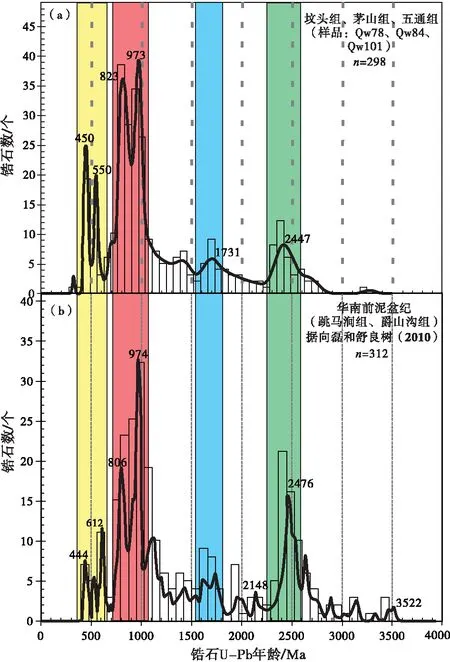

本次研究所选五通组样品共1个,为样品QW101,共获得104个有效年龄数据,分布在324.6~2513.9Ma范围内(图3-a),主要分布在4个年龄组中,分别为431.6~550.5Ma、758.5~1083.3Ma、1621.3~1800.0Ma和2073.1~2513.9Ma。这4个年龄组分别占有效年龄总数的8.7%、53.8%、12.5%和10.6%。最高峰值年龄为972.8Ma,有2个次要峰值年龄: 872Ma、801.6Ma。

图2 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石U-Pb年龄谐和图Fig.2 U-Pb concordia plot of detrital zircons age from the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

图3 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石年龄频谱图Fig.3 Spectra of detrital zircons age from the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

本次研究所选志留系样品共计2个,分别为: 茅山组QW84以及坟头组QW78。茅山组样品QW84具有84个有效年龄数据,分布在413.5~2694.4Ma之间(图3-b),集中分布于425.1~463.9Ma、672.0~1044.1Ma、1233~1492.3Ma和2347.2~2507.1Ma这4个年龄组,它们分别占总数的10.7%、47.6%、11.9%和8.3%。其最高峰值年龄为829.5Ma,次要峰值年龄为433.5Ma。坟头组样品QW78共获得了110个有效年龄数据,分布在445.6~3265.7Ma范围内(图3-c),主要分布于4个年龄组中,分别为 455.6~604.9Ma、740.9~1264.8Ma、1729.3~2002.2Ma、2361.4~2754.6Ma。这4个年龄组分别占有效年龄总数的13.6%、54.5%、7.3%和17.3%。其主要峰值年龄为820.8Ma,次要峰值年龄为974.8Ma。

3.2 锆石Th、U含量及其比值

碎屑锆石的Th、U含量以及Th/U值常被作为判断其成因来源的重要指标。通常认为,锆石Th/U值大于或等于0.4,锆石就属于岩浆成因,若Th/U值小于0.1,锆石则是变质成因的(吴元保和郑永飞,2004)。

宿松地区泥盆纪样品锆石颗粒中,Th、U的平均含量分别为: 195.00μg/g(3.82~1335 μg/g)、276.00 μg/g(27.4~741 μg/g),Th/U的平均值为0.76(0.0202~2.7141)。志留纪样品锆石颗粒中,Th、U的平均含量分别为: 194.18 μg/g(6.45~1301.22 μg/g)、291.52 μg/g(31.4~1142.81 μg/g),Th/U的平均值为0.72(0.0164~2.7333)。其中茅山组样品的Tu、U平均含量分别为: 244.88 μg/g(21.68~1301.22 μg/g)、325.56 μg/g(35.10~1142.81 μg/g),Th/U平均值为0.77(0.037~2.7333)。坟头组样品的Th、U平均含量分别为143.47 μg/g(6.45~576.81 μg/g)、257.48 μg/g(31.4~910.8 μg/g),Th/U平均值为0.67(0.0164~2.2124)(表2)。

从 图4 可以看出,样品Th/U值大部分都大于0.4,而小于0.1的仅有5个。五通组锆石Th/U值大于0.4的占75%,小于0.1的仅占2.9%;茅山组样品的Th/U值仅有1个小于0.1,而大于0.4的占86.9%;坟头组锆石的Th/U值绝大多数也大于0.4,约占75%,小于0.1的也仅有1个。因此可以判定样品中的锆石几乎为岩浆成因的。

表2 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石Th、U平均含量及其比值Table2 Detrital zircon Th and U contents and Th/U of the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

图4 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石Th/U值分布Fig.4 Detrital zircon Th/U of the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

3.3 锆石形态及阴极发光(CL)图像特征

不同成因的锆石具有各自不同的特征,通常表现在锆石颗粒的外部形态、内部结构以及Th/U值的不同上。在碎屑物质的搬运过程中因锆石能够很好地抵抗物理以及化学风化作用,所以其可以保留较完整的形态和结构特征。通常认为岩浆锆石呈半自形到自形,形态多呈针状或长柱状,粒径在20~250μm范围内,具有较大的长宽比值(通常是岩浆锆石所特有,长宽比最高可达12)。对于变质锆石来说其外部形态多样,晶形从自形到他形都有。从原岩继承而来的低级变质岩中的锆石,可能具有变质增生或者被圆化的特征。因为不同成因的锆石有其各自的内部结构特征,所以在CL图像上能够直观看到锆石的结构特征并将它们进行区分。振荡环带一般是岩浆锆石所特有,而变质锆石往往具有很复杂的内部结构特征,主要包括无分带、弱分带、云雾状分带、扇形分带和面状分带等(吴元保和郑永飞,2004)。

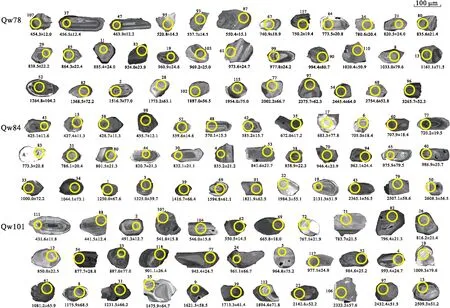

透射光照片显示,宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石大多呈粉色或淡黄褐色,部分为无色,透明—半透明,锆石表面大多有裂隙发育。形态上锆石呈滚圆状、次圆状和长柱状,自形到半自形,粒径分布在35~170μm范围内,其长宽比为1︰1到4.5︰1。CL图像显示(图5),绝大多数锆石颗粒的振荡环带具有规则的韵律生长特征。个别颗粒整体看上去较明亮,这是其内部成分较为均一的表现。结合锆石的形态和结构特征及Th/U值,可以确定研究地层锆石样品主要为岩浆成因。

锆石照片上方数字为锆石编号;下方数字为年龄值,单位:Ma图5 安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石阴极发光图像Fig.5 CL images of detrital zircons of the Silurian-Devonian in Susong area,Anhui Province

4 讨论

4.1 源区分析

近年来由于碎屑锆石U-Pb定年技术的不断突破,碎屑锆石年龄成为了一个重要工具被更多地应用到沉积盆地物源追踪的相关研究中(Lietal.,2010;Wangetal.,2012,2013)。根据宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石U-Pb年龄频谱图(图3),五通组与茅山组、坟头组的年龄频谱相似度极高,这表明从志留纪到晚泥盆世一直是相同的源区向研究区提供物源。研究区从早志留世早期一直到晚志留世中期都处于下扬子海区(安徽省地质矿产局区域地质调查队,1990),因此物源的供给只能来自周边古陆或古隆起。当时研究区周缘的古隆起或古陆主要为南边的江南造山带及周缘区域,所以,研究区志留系—泥盆系的物源主要来自这个区域。

图6 安徽宿松志留系—泥盆系M型花岗岩锆石判别图(底图据Yusuke et al., 2017)Fig.6 Discrimination diagrams for zircon in M-type granite in the Silurian-Devonian in Susong area, Anhui Province(Base map is from Yusuke et al., 2017)

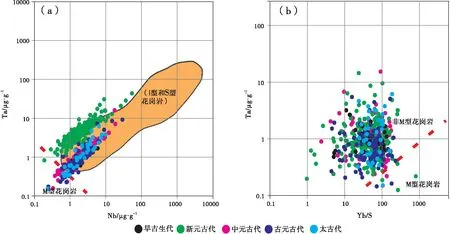

碎屑锆石主要源自花岗质岩石(Yusukeetal.,2017),判别碎屑锆石源自何种花岗岩即可确定锆石母岩,进而就可圈定可能源区。因此Yusuke等(2017)通过锆石与母岩间微量元素的相关性绘制出了花岗岩中锆石的判别图。我们将所有的锆石分为了5个年龄段: 早古生代、新元古代、中元古代、古元古代和太古代,应用Yusuke等(2017)提出的花岗岩中锆石的判别图对这5个年龄段的锆石进行了判别分析。结果显示,每个年龄段的锆石大多数都不是来自M型花岗岩,且大部分落在Ⅰ型和S型花岗岩区域(图6)。

在志留纪,虽然华北和华南陆块均位于北半球的较低纬度区并游离于古特提斯洋中,但由于秦岭洋横亘在两者之间(王洪浩等,2016),所以物源只可能来自华南陆块内部。从宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石U-Pb年龄频谱图(图3)中可以看到,碎屑锆石样品都给出了一个大约450Ma的最年轻峰值年龄。420~450Ma年龄范围内的锆石因具有棱角状—次棱角状、自形晶—半自形晶的特征,表明其具近源沉积特征。华南地区拥有大量的加里东期花岗岩类已经是当今地质界的一个共识。研究显示,华南地区加里东期花岗岩的一个重要出露地段为江西省中—南部(张芳容,2011),有关该地区花岗岩的研究结果表明,华南东段早古生代的花岗岩类形成时代大约在410~460Ma。该地区的花岗岩类绝大多数为S型花岗岩,并含少量因幔源物质参与而具有Ⅰ型花岗岩特征的加里东晚期花岗岩类(张芳容等,2009)。研究区早古生代锆石全部落在Ⅰ型和S型花岗岩区域(图6-a)且该年龄段的锆石显示出近源沉积的特征,所以研究地层中早古生代锆石很大可能来源于江西中南部华南加里东期花岗岩。

除了上述2个峰值群年龄特征以外,样品还显示了1.6~1.8Ga和2.3~2.5Ga的年龄群信息。近年来的研究表明扬子板块西南缘在古—中元古代时期有较为强烈的岩浆活动,主要集中于1750~1650Ma(王伟等,2019)。另外,对华夏地块的浙西南—闽西北的片麻状花岗岩进行了LA-ICP-MS定年,获得了1888~1855Ma的年龄。所以1.6~1.8Ga年龄段的锆石可能记录了扬子和华夏板块内古—中元古代岩浆事件。

由于扬子地块主体的形成时代为2500Ma、2000Ma和800Ma,而缺少1800~1900Ma的年龄(周健等,2018),因此1.6~1.8Ga年龄段的锆石不可能来自扬子地块结晶基底。2.3~2.5Ga年龄段锆石与扬子地块基底主体形成时代(2500Ma)较为吻合,所以该年龄段锆石可能是新太古代扬子地块结晶基底及周边古老地层再循环的产物。

图7 安徽宿松地区(a)与华南地区(b)碎屑锆石年龄频谱对比Fig.7 Spectrum comparison of detrital zircons age from Susong area,Anhui Province(a) and South China(b)

4.2 大地构造意义

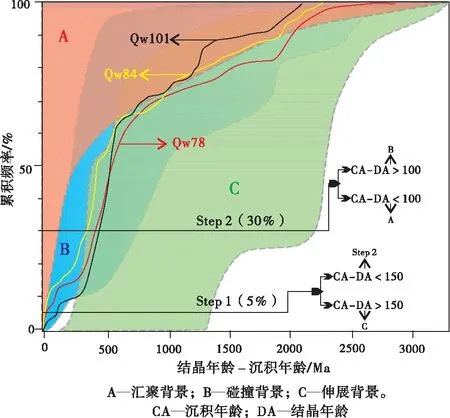

图8 不同构造背景下锆石结晶年龄与沉积年龄差异模式Fig.8 Model of differences between crystallization and depositional ages of zircons in different tectonic settings

Cawood等(2012)通过建立具有不同年龄分布模式的碎屑锆石谱图,来反映碎屑锆石所在沉积盆地的构造背景。在盆地的原始性质或与物源的联系不再保存的情况下,这种方法的应用可以限制沉积物所沉积的构造环境。据统计,一些海沟盆地和弧前盆地的碎屑锆石年龄谱以具有1个同沉积年龄相近的单峰年龄为特征,而弧后盆地与其相邻克拉通的距离远近则会影响其碎屑锆石年龄谱的特征。在汇聚型边缘盆地中通常一半以上的碎屑锆石结晶年龄与地层沉积年龄相近。通常情况下,含少量(10%~50%)沉积年龄与结晶年龄接近的碎屑锆石(滞后时间介于100~150Ma之间)存在于碰撞背景下形成的盆地中;因为以铁镁质为主的岩浆岩主体是在伸展背景下形成的,所以在伸展背景下形成的沉积盆地碎屑锆石具有最长的滞后时间,滞后时间小于150Ma的锆石颗粒不到5%(郭佩等,2017)。应用该方法,认为宿松地区志留系—泥盆系形成的大地构造背景为碰撞背景(图8)。

安徽宿松地区早、中泥盆世地层缺失,所以在此期间研究区整体处于一个上升剥蚀的阶段,而导致其抬升的原因正是扬子和华夏地块的逐渐靠近。这使得研究区和周边区域整体处于一个碰撞压缩的环境,而研究区乃至赣东北和皖南地区正好处于两块体最靠近的突出部位,二者汇聚时自然首先碰撞,随着不断碰撞挤压进而抬升遭受剥蚀。到早泥盆世华南出现新的海侵,海水从滇桂一路向北逐渐推进,直到晚泥盆世才到达长江中下游地区(吴浩若,2005)。

5 结论

1)安徽宿松地区志留系—泥盆系碎屑锆石U-Pb年龄频谱图显示,碎屑锆石均存在约970Ma和820Ma 2个主要峰值年龄和1个约450Ma的次要峰值年龄,且上泥盆统样品与志留系样品的锆石年龄频谱相似度极高,表明研究区的物源极可能来自同一区域。

2)根据锆石来源判别图,研究区锆石大多来自于I型和S型花岗岩。研究区早古生代地层中的碎屑锆石应源于江西中—南部华南加里东期花岗岩,而江南造山带范围内的岩浆岩可能是研究区新元古代锆石的主要来源。太古代的锆石可能是该时期扬子地块结晶基底再循环的产物。通过与华南地区碎屑锆石年龄谱对比,更印证了物源区来自华南板块内部。

3)研究区构造背景为碰撞背景,扬子与华夏陆块的碰撞导致了晚志留世宿松地区的抬升,所以早、中泥盆世研究区一直处于被剥蚀的状态,直到晚泥盆世才又开始接受沉积。

致谢作者在研究过程中得到了导师和师兄们的宝贵意见,野外工作中也得到了课题组师兄们的热情帮助,感谢安徽省国土资源厅项目对本次研究的支持,也感谢几位匿名的外审专家给出的建设性意见,在此一并致谢!

——一个不整合面的地质属性推论