成都书局本《诗经通论》校刻年代及价值考论

邵 杰

(郑州大学 文学院, 河南 郑州 450001)

《诗经通论》是清代学者姚际恒的著作,为姚氏“九经通论”之一,在清代即引起相关学者重视,如方玉润《诗经原始》中即多有引述;20世纪以来,又得顾颉刚等先生的推扬与整理,已成为学界熟知的《诗经》学名著。自清代以来,《诗经通论》的版本与流传并不十分复杂,但其中亦有不甚清晰之处,需要详加辨析。成都书局校刻本的年代,即属此列。

一、诸家目录的著录情况

当前诸家目录所载成都书局本的年代,略有三种。一为同治六年(1867)。如南开大学、河南大学图书馆中均有相关著录(典藏号分别为831.17/994和003/Y262/1),形制为8册1函。日本早稻田大学图书馆风陵文库所藏版本(编号为:文库19F0005),标注为:“成都书局同治六年(1867)的重刊本,8册,底本为道光十七年(1837)韩城王氏刊本。”所谓“韩城王氏刊本”,即道光十七年王笃刊刻于四川督学署的本子,是《诗经通论》目前可知的最早刊本。

二为民国十六年(1927)。如清华大学、北京师范大学、南京大学、复旦大学、中山大学、吉林大学、山东大学、内蒙古大学等大陆各高校的图书馆藏本,皆如此著录(此类情况较多,不再录书号),且形制皆为8册1函。北京大学与河南大学的图书馆,亦有藏本如此著录(典藏号分别为:Y/0435/4179和003/Y262/1)。

三为民国十六至十七年(1927-1928)。四川大学图书馆藏本(典藏号:1.8.2C),著录年代为此,形制亦为8册1函。北京大学图书馆亦有多种藏本如此著录(典藏号分别为:X/093.7/7479/C2,X/093.7/7479/C3,X/093.7/7479/C4,X/093.7/7479/C5)。

近年来学界研究论著,亦多将同治六年本与民国十六年本同时胪列,视二者为前后重印的关系,形成了较为广泛的学术影响。但详细查览可知,成都书局本《诗经通论》应不太可能产生于清代同治年间,而应为民国时期成都书局的校刻本。以下结合此本的相关面貌,对其版本年代及相关情况略作考述,祈海内外方家教正。

二、年代的初步推定

从目前文献资料来看,成都书局的设立时间应在同治十年[1]。其具体情况,已有学者进行研究:“四川官书局于同治十年设立于成都,故又叫成都书局,地点在东玉龙街。书局由清廷官员管理,创办人为岳威信又名岳钟奇,首任总办为陆钟岱,总纂为恭道耕。光绪二十九年,新任四川总督锡良到任后,拨银上万两,一面派员前往上海、日本购置锅炉、机器,招募日本工匠增加印刷力,一面又派人到武汉、上海采购新旧图书余种,以便重新刊行,并在成都出版《四川官报》。为业务发展需要,该局实行书报合一,更名为四川官报书局,地点仍设在东玉龙街,有委员司事工匠数百人,厂房多间。该局刻印的大多是‘钦定’‘御纂’之书,其次是正经及诸子文集等。”[2]39以此可知,同治六年应尚无成都书局。即便此时成都书局已然存在,亦需刊刻重要图书尤其是经典,以合官方书局的身份,并确立声望,而不太可能校刻尚未名声大著的《诗经通论》。

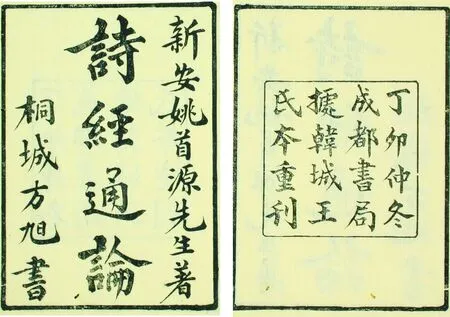

此外,各家所藏的成都书局本中,亦有相关的年代信息,可资论说。观此本首册首页,正面是“新安姚首源先生著《诗经通论》”的题字,落款为“桐城方旭书”;背面是方形出版标记“丁卯仲冬成都书局据韩城王氏本重刊”(见图1)。

图1 成都书局本《诗经通论》首页题款及印记

所谓“韩城王氏本”,前已论及。而“丁卯”年的所指,则不甚明白,因同治六年与民国十六年,皆岁次丁卯。然而,桐城方旭的题字,已足证明此“丁卯”只能是民国十六年。方旭(1851-1940),籍贯安徽桐城,为方苞后裔,清末进士,后入蜀为官,曾任四川提学使,民国后居成都,为蜀中“五老七贤”之一;方旭能诗、善书、工画,曾主修《蓬州志》,有《鹤斋诗存》《鹤斋文存》等行世。循此可知,同治六年,方旭仅十余岁,几无可能为官方书局的成都书局题字。故知书中此处之“丁卯”,应指民国十六年。

三、校者信息与年代的侧证

同时,此本各卷皆存有不少校者姓名,足证此本之刊刻当在民国时期。《诗经通论》一书,除开书前的诸人之序与目录,主要内容包括“卷前”部分(含《诗经论旨》和《诗韵谱》)与十八卷正文。成都书局本在“卷前”和正文每卷的末尾,一般在尾栏下方,有单行字呈现校者的籍贯与姓名,共计十九条校者信息。结合册卷分布,可列述如下:

第一册:卷前末尾“双流郑璋校”;卷一末尾“双流郑璋校”。

第二册:卷二末尾“双流郑璋校”;卷三末尾“双流刘咸炘校”;卷四末尾“双流刘咸炘校”。

第三册:卷五末尾“罗江叶茂林校”;卷六末尾“罗江叶茂林校”。

第四册:卷七末尾“崇庆彭举校”;卷八末尾“崇庆彭举校”;卷九末尾“成都吴虞校”。

第五册:卷十末尾“成都吴虞校”;卷十一末尾“双流李天根校”。

第六册:卷十二末尾“双流李天根校”;卷十三末尾“双流谢禄均校”。

第七册:卷十四末尾“双流谢禄均校”;卷十五末尾“双流谢禄均校”。

第八册:卷十六末尾“简阳李志鸿校”;卷十七末尾“简阳李志鸿校”;卷十八末尾“简阳李志鸿校”。

综上可得校者八人:郑璋、刘咸炘、叶茂林、彭举、吴虞、李天根、谢禄均、李志鸿。其中,较为学界熟知者,为刘咸炘和吴虞。刘咸炘(1896-1932),字鉴泉,籍贯四川双流,幼承家学,笃学精思,博涉四部,是天才型学者,有著述《推十书》行世。吴虞(1872-1949),原名姬传、永宽,字又陵,亦署幼陵,四川新繁(今成都市新都区)龙桥乡人,是著名的新文化运动斗士。观二人生年,同治六年时尚未出生,其校勘《诗经通论》,只能是在民国时期。

四、来自附录的侧证

另外,成都书局本正文后有附录《韩城王也樵大令见寄姚子首源〈诗经通论〉赋谢却寄》,署名为“潞河李嘉绩”,名字下有双行小字“代耕堂吟存”。李嘉绩(1843-1907),字云生,一字凝叔,号潞江渔者,祖籍直隶通州,因其父官于四川,遂随父居于华阳(今成都);富于藏书,“代耕堂”为其藏书楼之名,曾刊刻图书几十种,以代耕堂刊本行世;编有《五万卷阁书目记》,著有《代耕堂全集》等。《代耕堂吟存》为其全集之组成部分,成都书局本此处应是提示附录此诗的来源。此诗颇能展示李氏对于《诗经》学的若干态度,不妨存录于此:

束发初受《诗》,颇知《集传》谬。古义邈其实,《小序》读恐后。弱冠服郑《笺》,汉学足考究。所惜但训诂,情言或尠觏。近闻姚氏论,得失洗孤陋。不获一见之,寤寐谁与授。吾友王大令,博文溯渊茂。雅志精搜罗,快得蜀本旧。远道慎相寄,开编豁句读。追维作者心,万辩入机彀。顿令千载上,诸说呈纰缪。我生素迂钝,挂一辄万漏。胝沫诵始终,妙理忽通透。皇哉大功臣,直欲买丝绣。中年窃自幸,极此观览富。踳驳鉴不遗,舞蹈惬所遘。得句报韩城,寸衷结文囿。[3]第8册,127-128

李氏在诗中描述了自己学习《诗经》的历程,他追忆自己早年学《诗》,即对朱熹《诗集传》有所怀疑;后于青年时期学习毛《诗》学派的著述,服膺郑《笺》,但又感到汉代《诗》学著述过于质实,对于诗篇的情感意绪极少关注。后来读到姚际恒《诗经通论》,才觉得“妙理忽通透”。此时“极此观览富”的李氏,显然已经是“中年”。结合其生年,可知李氏得观姚氏此书,至少应在三十岁以后,不会早于光绪三年。这也可以侧面证明,成都书局本《诗经通论》不可能在同治六年刊刻,而只能从民国十六年起算年代。

至于为何有些图书馆藏本,将此本年代著录为民国十六至十七年(1927-1928),应是根据此本末尾印记的推算结果。查此本附录,末尾空白处有长方形双行印记“戊辰九秋重校,成都书局谨识。”可见,此次校刻直到戊辰年(1928)秋天才宣告完成。结合前文“丁卯仲冬”字样,可以推知,成都书局此次重刊《诗经通论》,当始于1927年仲冬,但当年并未完成校刻,直到次年秋天,校勘工作才完成,至于其正式刊刻推出,当在1928年秋天之后了。

因此,对于成都书局此本的年代,若认定为1927年,恐不够确切;若认定为1928年,于1927年冬季的书局工作则似有抹杀之嫌。或许更精确的著录应是折中处理:此本是1927-1928年成都书局推出的校刻本。

五、成都书局本相较初刻本的变动情况

成都书局本《诗经通论》,在版本规格形制上,与道光十七年王笃刻本基本相同,均为每页十行,每行十七字。但相较于王笃刻本,此本亦有不少改变的地方,分述如下:

(一)改正了不少王刻本中的疏误。如王刻本中,已、己二字常混作“巳”,二者作偏旁时亦然,致使文字识读出现诸多不便;成都书局本中则不再混淆,各自形貌十分清晰,颇便阅览和识读。

(二)对于避讳的有限度回改。王刻本中的避讳情况,大略分为两种,一为缺笔,一为改字。二者亦往往兼存,如“玄”字,有时缺末笔,有时则改作“元”。成都书局本中,凡遇避讳缺笔者,多数情况下都已补足,少数则一仍其旧;对于避讳改字者,则一般未作回改。

(三)改动异体字。王刻本中的一些异体字,成都书局本中多改为规范字。如“仝”,在王刻本中与“同”并用,成都书局本中则多改为“同”,使得文义更显清晰。

(四)改动经文。王刻本中的《诗经》经文,颇有与通行本《诗经》不合之处,成都书局本于此有所校改,但亦未全改,似为酌情去取。

(五)评点符号的变改。王刻本的评点符号,时有漫漶之处;而成都书局本的评点符号,整体上更显清晰,而且与王刻本相较,存在若干不一致的情况,有失载者,亦有多出者;两存者当然更多,但个别地方的符号用法亦有变化,并未悉数遵照王刻本。

(六)书前诸序的次序变改。王刻本中,诸人之序的顺序依次是:鄂山序、苏廷玉序、周贻徽序、王笃序、姚际恒自序。成都书局本中,顺序则为:姚际恒自序、苏廷玉序、王笃序、鄂山序、周贻徽序。根据诸序的落款时间,苏廷玉序的年代,是在道光十七年丁酉小春;王笃序的年代,是在同年季秋;鄂山序的年代,是在同年孟冬;周贻徽序的年代,是在同年仲冬。可知,成都书局本是按照各序年代的先后来安排次序的。另外,在中,王刻本中王笃序的落款作“道光十七年,岁在丁酉,季秋上浣,韩城宝珊王笃谨序。”而成都书局本则在此后多出“于四川督学署”六字。

(七)个别本子中眉批的保留。日本早稻田大学所藏成都书局本中,第三册卷五《郑风·缁衣》部分有小字三行眉批,繁体书写,文字为:

顾亭林《日知录》曰:“‘《缁衣》三章,章四句,’非也。‘敝’字一句,‘还’字一句。若曰‘敝予’‘还予’,则言之不顺矣。且何必一言之不可为诗也!”[3]第3册,23

此处所录,皆出自顾炎武《日知录》“一言”条[4]1188。《郑风·缁衣》为三章,历来公认,但章内断为多少句,则未能统一。传统时期此篇多为“章四句”,如首章为“缁衣之宜兮,敝予又改为兮。适子之馆兮,还予授子之餐兮。”但顾炎武根据文义否定了这种句读,认为“敝”“还”二字皆可单独成句;姚际恒则在此二字下皆标注“一字句”,其在《诗经通论》此篇章句结构的正式标识中虽保留了传统说法,但其后又标注“当作章六句”,可知其意见颇为坚决,亦以“敝”“还”单独成句。眉批者录顾炎武之说于此,盖因其与姚际恒之说可互相参照。循二公之说,此诗句读(如首章)当作:“缁衣之宜兮,敝,予又改为兮。适子之馆兮,还,予授子之餐兮。”

六、成都书局本对顾颉刚点校本的影响

1944年,顾颉刚先生作《诗经通论序》,曾提及成都书局本:“二十年前,适之先生读方氏言而善之,知天壤间有一姚氏《通论》在,索之于藏书最富之北平,久而不获。其后新繁吴又陵先生北上,行箧中携有王刻本,适之、玄同两先生欢跃相告,予乃得假归读之,当时曾钞一本,施以标点、欲重刊之而未能也。……十六年,双流郑氏之覆刻本遂出。岁月迁流,迄今又十八年,郑氏举所刻版赠北泉图书馆,馆长杨家骆先生辑印《丛书》,列之为第一集,以予与有夙契也,命作弁言。……倭寇侵浙,崔氏一楼书闻已被席卷而去,余所钞者尚留旧京,他日燕云收复,倘青楼无恙,愿归家骆先生并刊之,俾与此书若珠之贯,若瑞之辑,其克豫许我乎?”[5]42所谓“双流郑氏之覆刻本”,应即成都书局本。

从中可知,胡适、顾颉刚先生最初从方玉润《诗经原始》中得知《诗经通论》一书,但并未见到相应的本子;后来吴虞先生北上,带有王笃刻本,顾颉刚先生才得以借而读之,并抄写了一部。同时可知,顾先生最初标点此书,所据实为吴虞所藏王刻本的钞本,此时成都书局校刻本尚未问世。而顾先生这个加了标点的钞本,在抗战时期并未随身携带,而是滞留在北京。所以,在成都书局校刻本《诗经通论》得以列印《北泉图书馆丛书》时,顾先生即有将自己标点本“并刊之”的愿望。当然,这个愿望至1958年才最终实现,此年顾先生的标点本才由中华书局正式出版。

中华书局本在“出版者说明”(实为傅璇琮先生手笔[6])里说:“顾颉刚先生在三十余年前曾据王刻本加以校点,我们现在就采用他的校点本重印。”[7]5既已明言“校点”,可知顾先生的整理工作,除了标点,还应包含相应的校勘。其参校的本子,只能是“双流郑氏之覆刻本”,即成都书局本。中华书局推出的点校本,所据的底本虽应为道光十七年的王刻本,但在不少地方则不遵王刻本,而完全因袭成都书局本的面貌。如书前王笃序的内容,显然比王刻本多出“于四川督学署”六字;正文中的不少用字亦异于王刻本而同于成都书局本。但这些地方几乎全无校记标示,故而不易察觉。

可见顾先生对于《诗经通论》的整理工作并非一次性完成,而是先以王刻本的钞本为基础完成了标点工作,数年后成都书局本问世,又利用此本中郑璋等人的校刻成果,对自己的标点本进行了部分校勘,可能限于时间,此书的校勘并未全面展开或完成。其中对底本文字所作的改动,可能限于条件,亦未出校记。而这些都成为中华书局本的固有面貌,不仅在一定程度上决定着后来众多翻印本的面貌,也深刻影响着后续的《诗经通论》整理本。在这个意义上讲,成都书局本无疑是除道光年间王刻本之外最重要的《诗经通论》版本。

七、成都书局本的出版史价值

成都书局于同治年间设立后,初期主要是因应官书局色彩而刻印书籍。据《书目答问》记载,成都书局的书籍主要包括:

经部:相台岳氏本古注五经;《孟子音义》二卷;御纂七经(《周易折中》二十二卷、《书经传说汇纂》二十一卷、《诗经传说汇纂》二十一卷、《春秋传说汇纂》三十八卷、《周官义疏》四十八卷、《仪礼义疏》四十八卷、《礼记义疏》八十二卷);《经典释文》三十卷考证三十卷(附《孟子音义》)。

史部:重刻殿本附考证《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》《新五代史》;《唐鉴》二十四卷。

集部:朱墨本评注文选(墨本)。[8]2,37,4、48,69,138,253

因《书目答问》成书于光绪元年(1875),故相关记载应主要反映了同治年间成都书局的出版业绩。具体的出版物,则以传统的经史著作为主,兼及集部经典。至于出版质量,似乎还不能与北京、江南及武汉等地的官书局相比,如“御纂七经”条下注曾列出“殿本、杭州局本、武昌局本”,继而曰:“成都书局本不精。”[8]41而“朱墨本评注文选”下注曰“成都局刻墨本”[8]253,足见成都书局此时的印刷技术、起码在套色印刷方面,似未尽人意。

同治末及光绪初期,张之洞曾任四川学政,除编纂《輶轩语》《书目答问》以引导士子外,对四川科场弊端也大力清廓,促进了蜀地文化教育风气的转变。成都书局于光绪后期的出版物,已有明显的转向与扩展,既有《路政汇钞》《东洋枪式图说》等实学书籍,又有《小学读本》《小儿语》等蒙学教育读物,更有《明夷待访录》《章太炎丛书续编》等学术著作[9]18。凡此都昭示出成都书局作为官方出版机构在文化意识方面的某些重大改变,即更加注重面向时局和现实社会、注重在传统经典体系之外寻求更为丰富的出版资源。民国之后,不少外来出版机构都在成都设立分部[9]33-34,78,126-128,带来了新鲜的出版理念和经营方式[2]110-116,也应促进了成都书局的此种转向。

成都书局于民国十六至十七年校刻《诗经通论》,显然得益于晚清民国以降书局及所在蜀地文化的趋势性转变。官方意识形态的影响弱化,会带来单一视角之外的丰富性和自由度。《诗经通论》这样一部颇显“叛逆”的学术著作,能被官书局出版,在出版史的脉络中自应有相当的意义。此本乃集合众人校勘之力,前文已述,其中不乏刘咸炘、吴虞等名家,某种意义上,成都书局本《诗经通论》可称为“名家合校本”,其学术价值和版本价值都不容忽视。而且,在《诗经通论》的众多版本中,成都书局本是唯一呈现校勘者名字者,仅此一点,即已彰显其独特的版本学意义。

以形制而言,成都书局本采用线装,分为八册,装为一函,应出于方便携带并广为流通的目的。从版式上讲,成都书局本相较于之前的道光王氏刻本,字形显然更为规整清晰,异体字的比例也降低不少(前文已述),总体的阅读体验有不小提升。王氏刻本中,天头与地脚的比例基本是持平的;而成都书局本中,天头十分开阔,远远超过地脚。这种特别的设计,应该是为了满足读书过程中随手笔记的需要,从中足见成都书局为读者着想的细心态度。当然,成都书局本在某些地方也承袭了王氏刻本,如书口位置的书名、卷目、页码等要素,均与王氏刻本相同。若阅读参用成都书局本,本文所述,或可略有助益。