我在华中根据地经历的整风审干运动

——回忆录《我走过的道路》之九

陈修良

与家人短暂相聚后返回淮南根据地

1942年饶漱石借口反扫荡,取消了《新华报》,只办了新华分社,所有工作人员都并入了新华分社,我被调到华中局党校去做党委副书记。华中局党校由副校长彭康主持日常工作,党委书记温仰春,教师是孙冶方、冯定、陈一诚,都是我莫斯科中山大学的老同学。这里的工作条件比较好,大家都能团结、协商,尽管每天吃的同样是山芋干和干粮,心情比在新华报社时舒畅多了。

大约过了一个多月,根据军部的分析,日寇准备对盐阜区进行大扫荡。党校在阜宁县的汪朱集村,离敌人的据点最多不会超过30里路程,敌人如果突然奔袭,我们就会遭到毁灭性的打击。华中党校的学员多是旅团级干部,也是新四军的精英,是万万不能被歼灭的,所以每天的警戒很严,随时准备战斗。我虽然也是全身武装,但不会指挥作战,属于文职干部,当不来花木兰,一切都听善战的学员指挥。后来,风声越来越紧,几乎天天有“情况”,有时一夕数惊。我没有经过武装斗争,觉得很有趣味,并不害怕,天天看挂在墙上的大地图,方知敌人就在我们的眼前,我们是在敌人四面包围中过日子的,游击战争同白区工作有一个共同点,就是离敌很近,要在敌人的包围中行动,我好像上了一课。平生没有经过的锻炼,如果要我拿起武器去战斗,可能也会成为一个指战员的吧!

“大扫荡”的形势已经迫在眉睫,军部下令全部向西南移动,目的地是第二师防守地区的安徽淮南地区,师长是十年内战时的著名将领罗炳辉,淮南区党委在盱眙县境内。军部为什么要到那里去?我想大约是因为那个地区比较安全,东面有第一师,北面有第四师,西面有第三师,军部夹在当中,敌人就比较难以突击。

行军是一件很苦的事。白天不能走,只好夜间行军,虽然有马匹代步,到底是在黑夜,有时不见五指,摸索前进。我很佩服我们的战士,他们不怕黑暗,已经习惯于夜间行军,从不掉队。有人告诉我,要看着前面人的背部,就不会迷失方向了。学员大部分回到部队去作战了,只留下小部分人领导队伍作战,军部人员很多,直属单位多,而且又多是非战斗队伍,人们称为“老爷队”,实在不好带。不过行军的秩序很好,晚间绝对不许吸烟,马也很听话,默默地随着人群前进。每到一个地方,要宿营时,早有人打前站,分好了住地,没有人争住房屋,只有个别人在这样危险的行军中,还想占有舒服一些的房屋居住,如老百姓家的堂屋之类。凡是发生这种事情时,党委书记就要去做思想工作,我们自己住的地方一般不好,有时同猪羊住在一起,也绝不叫苦。共产党员的模范作用在战斗中是充分地发挥出来了,这种精神是极为可贵的,这是我们取得胜利的重要保证,敌人是不能理解的,我们是很有自觉性的。

行行重行行,我们走了许多天,好不容易到了淮南地区。华中局鉴于战斗形势的危急,决定停办党校,我们一般文职干部多数调动了工作。孙冶方派到津浦路西地委,冯定派到淮北区党委,陈一诚坚持在苏北地方工作,我则被派到淮南区党委去重新分配工作。到了区党委,我很失望,知道已经决定准备反扫荡,女同志多要去打埋伏,或者到敌占区的城市中去隐蔽,我不同意住在老百姓家“打埋伏”,就留在县委机关中等待分配工作。事情也正巧,江苏省委已于1942年11月全部迁到盱眙县顾家圩子住下,沙文汉当然也来了,我们在兵荒马乱中重逢了。

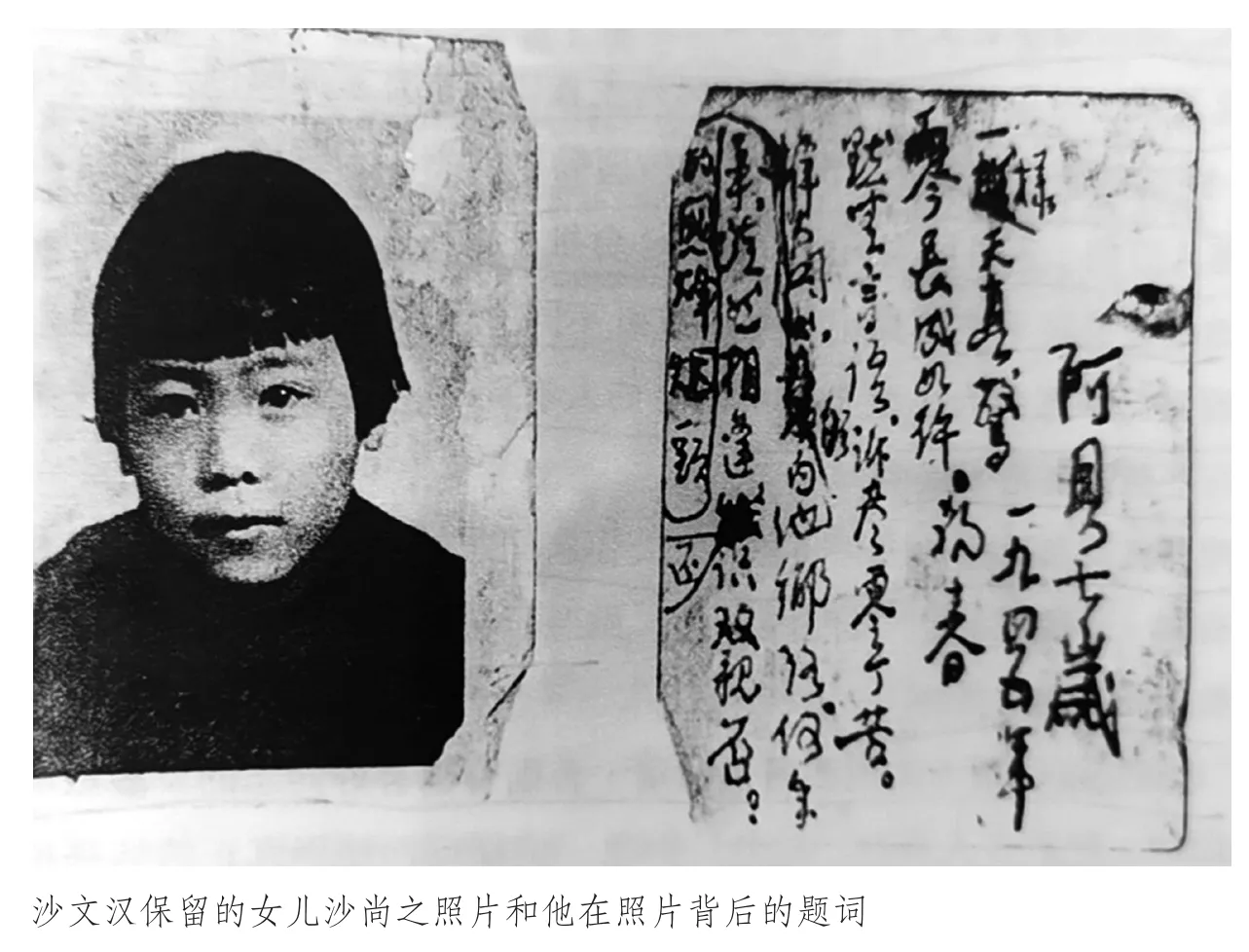

顾家圩子其实是地主的一个小花园,一个四合院,全是泥土筑成的房子。江苏省委的主要负责人刘晓、刘长胜、刘宁一、沙文汉、王尧山等都在那里,我还看到了潘汉年,江苏省委下面的各委员会的书记也都去了,估计有数十人挤在那里。沙文汉给我送来一张女儿的照片,后面还题了一首他写的词,抄在这里留念:“一个天真,喜尔今长成如许。怎不言语,诉尽伶仃苦?烽火关山,梦断家乡路,何年事,陡然相逢,能识双亲否?”

我的女儿那时还只有四岁,我离开上海后,她由我的母亲抚养。我看了这张照片,真是悲喜交织。沙文汉还告诉我一些不愉快的事情,他说长江局方面还在查问我们的历史,我的“反党”的四中全会问题,无疑株连了他,江苏省委是主张把我们经过一条秘密交通路线到西安转送到延安去的,但是因为军事形势很危急,此路已告不通。华中局的看法不同,并不认为这类问题有特殊重要,可以不必千里迢迢送到延安去,决定把我们二人派到浙江四支队去,先把我和交通员送回上海家中,然后再叫沙文汉到四明山四支队去传达华中局的指示。

我回到上海,母亲非常高兴,只是双目失明,拉着我的手问长问短。老人的兴奋是自不待言,我的女儿已经不认识我了,问我是不是保姆,我说:“我是你的妈妈。”她不相信,问过外祖母,她才雀跃起来说:“我也有妈妈了!”我住在家里是危险的,只想早日领到良民证去浙江四明山浙东区党委去工作,但没有路条,等待沙文汉从浙东回到上海,路条还没到手。正在彷徨歧途时,刘晓从淮南根据地到上海了,他传达华中局的新决定,要我同沙文汉仍回根据地去,刘晓则到延安去了。沙文汉先过去,我因孩子患肺病,暂时留在家里,大约半年的时间,我同家人在一起,这是很少有的事情。

后来“大扫荡”结束了,计算时间在上海停留了半年之久,家中老少当然有了一些照顾,但想起祖国的前途,我不能贪图安逸,戎马生活虽然十分惊险,但这是我唯一选择的道路,我辞别了老母和孩子,心里当然难过,不过很快就恢复了理性,向前走,向着解放的道路走!

我同赵先同志一起于1943年9月间到达淮南抗日根据地。这次交通员是田辛同志,他当时在华中局城工部管交通工作。沙文汉留在华中局党校工作,任教育长。这是重新建立的党校,地点在新铺,名为一个集镇,其实只有一条街,有几家卖吃的东西的小店,连小百货店都没有。我们常常身无分文,完全靠供给制过活,所以不需要有钞票。这里还是自给自足的小农经济,商品经济极不发达,由于敌人封锁,加剧了贫困,同上海相比,真有天渊之别,可是人们情愿去吃苦,这是为什么呢?我想只有一个解释,去追求真理吧!

质疑华中局淮南党委党校的整风运动

我1943年9月到达华中局时,沙文汉已经在党校工作,我在那里逗留了几天,他悄悄告诉我:“现在全党全军主要任务是整风、审干,我们的历史问题可能解决,但看来不简单。”他当时还被人监视,我深为不解。这个时候我的思想上毫无准备,更没有想过我们是“审查对象”,糊里糊涂就去淮南原党委党校工作了。

这个党校的学员主要是原党委一级的地方干部,有80余人,有一位教务长兼支部书记,全面领导整风,我参加支委,没有正式名义,任务是帮助学习整风文件,大家叫我为“教员”。我的工作限于上课,辅导学习文件,至于学生的历史,不许过问,我感到被歧视与冷遇。学生有一个支部,这是所谓“骨干”,专门整人的,连我的信也被拆开审查。第一阶段时学习文件,已经暗中布置了要偷听学生讲梦话、报告支书,到了12月间进入第二阶段——审干,审查党派关系,全校宣布“戒严”。这就是康生在延安提出的“抢救运动”开始了。对于“典型”人物,指定有专人盯梢,不许回家,大会揭,小会批,搞得人心惶惶。我觉得这同毛主席提出的整风方针不同,整风主要是改造思想,而且打击很多人,至少一半以上的人有问题,其中有些人是上海派去的党员,认为是“特务”的也有之,我认为这样做法要伤害同志的,考虑多次,觉得提出自己的意见是没有错的,不提意见是“自由主义”,于是大着胆子向这位教务长提出了我的批评。我认为:思想问题同政治问题要严加区别,否则会伤害好同志;多数同志是没有问题的,把许多人视为“抢救”对象,这样反而使得真正的特务掩藏起来了,结果将是一无收获的。我力主以“教育为主”,紧紧掌握“思想自由,联系实际的政策,反对把多数同志当作敌人看”。谁知道我的意见非但没被接受,而且认为我“右倾”了,我在大会上遭到点名批评,说是反对整风,包庇坏人,这就使我完全不能工作了。我不服这种无理的批评,找到师长罗炳辉去反映情况,他是原党委的委员,当然应当过问。罗师长听了我的汇报,他很赞成我的意见,他说:“我看到许多学员面无人色,这种审干办法,很不对头。”他次日即向原党委负责同志反映了我的意见,这一下问题大了,说我非但不承认错误,而且是“文化人不懂实际”,“小资产阶级思想,同情坏人”。我当然不能容忍,又到华中局党校向彭康同志反映,他也同意我的意见,认为党校这样搞法太“左”,因此更加触怒了原党委领导整风的同志,他们召开一个会议,批评我“不老实”,竟然向华中局党校负责同志去反映情况。我仍然不屈服,心情非常愤慨,只好把自己关在小屋子里读刘少奇同志的《论共产党员的修养》。少奇同志说:“不被人误会的人是没有的。要记着一句谚语:‘任凭风浪起,稳坐钓鱼船’。”我默默地想:这是“光荣的孤立”,要经得起考验。整风三个月,我只能自己学习文件,没有工作可做,只有陪审,听批判,形同“陪斗”,这是杀鸡给猴子看,“教员成了陪斗者”了。

被罗炳辉调到政治部负责整风工作

在我再三要求调动工作后,罗炳辉师长提出把我调到政治部整风队去帮助整风。这是整风三队,学员都是从津浦路西地来的,这批学员多是营团级干部,他们的结论都是政治上有问题。据队长梅少青告诉我,约有60%以上的人有政治历史问题,他们认为到了师部整风,一定更加可怕,因此,他们这批人对改造思想是不感兴趣的。一位学员告诉我,路西整风用车轮战的方法,日夜迫供,还被殴打,他一夜间吃了18包香烟来支持疲乏不堪的精神,我还了解到一个情况,他们是准备坐牢或者被枪毙的。

我召开了一次全队学员会议,说明整风目的是提高思想觉悟,总结经验教训,改造思想作风,更好地工作,同时审查历史,弄清情况,不是锄奸。有人怀疑我是在“钓鱼”,说得好听,其实是为了更严厉的打击,这真叫我十分难过。但我理解他们已经在路西吃足了苦头,一切正直的话,都会被他们认为是欺骗,我只好改变方式,要大家好好学习刘少奇同志的《论共产党员的修养》一书,弄清楚在被误会、受委屈时,应当采取什么正确态度,消极态度是不行的,事情不管多么复杂,都是可以说清楚的,抗日战争正在艰苦进行中,我们要珍惜自己,不要自杀,不要灰心,坚持革命到底。由于我的循循善诱,耐心地讲述党的历史与党内斗争的正确方法,使大家渐渐放心了,他们终于信任我了,把他们的问题直率地告诉我,要求党给予谅解。这些问题多数是被捕、被俘,参加过各种群众团体,有被强迫参加过三青团军训或国民党的,还有被敌人俘虏后归队的,还有一些是出身地主富农的,还有社会关系复杂的,这些问题如果细细分析,实在不成问题,但由于领导整风的同志的思想闭塞,他们大部分是农村知识分子出身,有些人是投机分子,掌握了整风的领导权,就故意把小事化为大事,整人越多,功劳越大,提拔越快。当然也有好的同志。如梅少青同志是参加过二万五千里长征的农民干部,为人忠厚,他没有个人杂念,比较客观地看问题,在日常生活中给学员友好的印象,大家在他面前没有坐牢的恐惧。他们坦率陈词,批评路西的野蛮整风。二师政治部主任肖望东同志也是一个老干部,他经常给学员作政治报告,平易待人,这使大家心平气和了。这是我精神上最愉快的一段时间,从5月底到9月间,在短短4个月时间里,我又恢复了自己的精力与热忱,我甚至很想同老梅一直合作下去,把整风工作搞下去,但一想到自己的历史包袱还背在身上,感到必须让组织弄清自己的历史。我到组织部找过曾山同志,他认为我的问题不大,可以安心地工作,但我坚决要求进华中局党校去整风,他只好同意调我到新铺去整风了。那时沙文汉已经离开党校,调到一个整风训练班去了,一面工作,一面整风,我同他在整风时很少往来,据他说:他的问题已经查清楚,他将调到淮南区党委当宣传部长去。

在淮南的一年,对我启迪最深的是党内民主的重要,整风是反对主观主义,如果凭着领导人的主观推测,先作结论,再作调查,整风任务肯定完不成,而且伤害了许多同志。淮南党校整风是失败的,以主观主义反对主观主义,一事无成。

因华中党校的整风结论重获新生

我编在整风三队,这是县团级以上干部的整风队。校长彭康,党委书记温仰春,没有教员,完全自学。重要的政治问题请华中局的同志作报告,党校的礼堂设在新铺唯一一个庙堂里,上大课时大家常常坐在自备的小板凳上。学员都挤不下了,搭了一些临时住的茅屋,还有一些学员住在那个庙堂中,陈国栋、孙冶方、张劲夫等许多同志,住在一个小土屋中,同妻子同住,特殊优待。

教材是22个整风文件,主要学毛主席的整风报告,刘少奇的《论共产党员的修养》列为参考教材。期限半年,每人在结业时要写一份详细的自传,不但要写经历,还要写思想意识,历史关节(如被捕、被俘、失掉关系、受处分等),相当完整。分两个阶段,一是学习文件,讨论认识,对照自己的思想;二是审查历史,做出结论。

华中党校比较文明,不搞逼供。在自觉自愿的基础上,交代自己的问题,这种做法很有效果,有一些人历史上有叛变,自首的多愿交代,因为政策讲得很明确,“坦白从宽,抗拒从严”。对路线问题的讨论,特别重视,那时正是准备召开“七大”的前夜,在总结王明极“左”路线使红军撤出苏区被迫长征的问题的原因时,还只能说是“军事路线的错误”。我问过彭康同志,为什么不提政治路线的错误呢?他回答说:因为怕分裂,王明小集团的成员还在中央做领导,恐怕受不了。那时已经提出了“王博路线问题”(王明、博古路线),我很兴奋,我把反四中全会问题详细地说清了,好在那时活着的证人很多,没有多大困难,至于转移关系的问题,是由于特科负责人潘汉年失约之故,他进了淮南后,我曾批评过他,为什么失约,他连说“对不起”。没有说明具体原因,在整风时他给我做了证明人,至于在苏联学习时,反对王明宗派集团的一场斗争,有陆定一同志的证明。我要求解决的问题,早已多次向华中局报告,组织上是先做了调查,然后再作结论的。更出乎我的意料的是,华中局还要我参加党校审干委员会,这个组织很重要,主要成员包括了各个地区了解情况的干部,委员会的成员是:谢云辉、邢子陶、何能、陈修良、方章,温仰春兼主任。我因为了解白区党的情况,所以吸收我去参加。在兵荒马乱中,我们始终坚持审查干部历史,起草结论,然后交各小组民主讨论,结论后面还有全小组同志的签名,最后由华中局组织部核实批准或修改。这样的做法比较科学,少犯错误,合理解决问题,大家心情舒畅,干劲更足。

审查委员会对我的结论中有下列同志作证明:陆定一、张崇文、吴福海、何能、潘汉年、王尧山、张登、沙重叔等(电报、书面或口头证明)。结论的主要论点如下:

时间是1945年4月3日。

关于“中大”与“反四中全会决议”,仅由于当时陈(修良)同志的政治认识薄弱与斗争经验缺乏,某些个别错误是有的,但不能得出其他结论。

“几次失去关系,主要由于客观原因。” “根据实情,陈同志从1926年3月入团到1927年5月算为团龄;党龄由1927年6月起计算。陈同志经过长期(未列印出来),学习虚心,力求进步。”

这个结论把我多年的包袱解除了,我感激党,好像是一次重生。我很感谢毛主席清算王明路线,发起整风运动,使党内的是非更加明确,干部的积极性提高了,感谢之余,我在自传后面题了三首诗:

一、含冤枉死知多少,真理到头胜歪风,了却胸中无限多,终生不忘毛泽东。二、辗转年年苦转蓬,奔波南北嗟无功。谁怜冠盖锦衣梦,留得清名我不穷。三、只恨鲠直妨事功,凿枘方圆屡不同。马老而今识途远,辛酸廿载尽此中。

这是我党第一次整风,增强了干部的积极性,对于我个人来说,也是划时代的一次教育,澄清了多年来王明宗派小集团迫害我的问题,党又重新信任了我,使我在壮年时代能够为党做一些工作,回忆起来,还是感到兴奋和安慰的,所以我的诗中写了一句“终生不忘毛泽东”。可是历史并未写完,我这首诗在1957年时,竟然成为“反党诗”,这又是一次历史同我开了玩笑吧!