数字普惠金融发展对农民收入的影响研究

——基于甘肃省的实证分析

代振辉 夏吾太

(青海民族大学 经济与管理学院,青海 西宁 810007)

一、引言

普惠金融的概念于2016年正式在我国提出。2018年,中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》提出,普惠金融要服务于乡村发展,服务小微企业,促进经济社会发展。郭峰等(2021)提出数字普惠金融是以互联网科技企业提供金融服务为代表的新型数字金融业务,通过信息化技术及产品创新,降低金融服务产品成本,扩大金融服务覆盖范围,促进普惠金融发展。

相较于周边省份,甘肃省农村人口比重较高,2019年末为51.51%,在农村地区从事生产经营活动的人口较多。面对农村发展中的金融排斥问题,数字普惠金融能够有效解决传统金融面临的金融排斥问题,提高资本配置效率,缓解信贷约束,增加金融服务的可获得性,降低获取金融产品的成本,为弱势群体及时获取价格合理、便捷安全的金融服务提供可行途径,使农民可以从事其他生产经营活动,从而提高农民的收入。因此,本文从实证方面研究甘肃省数字普惠金融对农民收入的影响。

二、文献综述

国外学者对数字普惠金融的研究比较少,国内学者田杰、陶建平(2012)使用1877个县(市)的面板数据进行实证分析,指出农村普惠金融能提高农民收入,并提出了相关建议。晏海运(2013)从城乡二元结构出发把传统金融问题与普惠金融联系起来,提出要建立包容性的机构、制度、工具和服务的普惠金融体系,满足不同人群的金融需求,改善收入水平,实现金融可持续发展。张贺、白钦先(2018)通过构建非线性门槛回归模型,对省级数据的实证观察,发现“数字普惠金融对缩小城乡收入差距是显著的”。但是大多学者研究的是数字普惠金融对减小城乡收入差距的影响,而没有研究数字普惠金融在不同阶段对减少农民收入差距的强弱。赵丙奇(2020)选取2011—2018年全国31个省(自治区、直辖市)的面板数据,以“城乡人均收入比”为被解释变量,以北京大学数字普惠金融研究中心发布的第二期数字普惠金融指数为解释变量,发现“较低水平的数字普惠金融会拉大城乡收入差距,而高水平的数字普惠金融能明显缩小差距”。王永静、李慧(2021)对2011—2018年全国31个省(自治区、自辖市)的相关数据实证分析,发现“数字普惠金融的发展和新型城镇化对我国省域城乡收入差距的收敛效应是显著的,也证实了发展数字普惠金融有利于缩小城乡收入差距”。

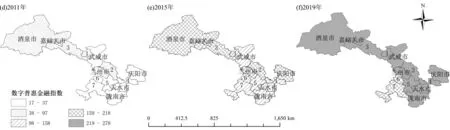

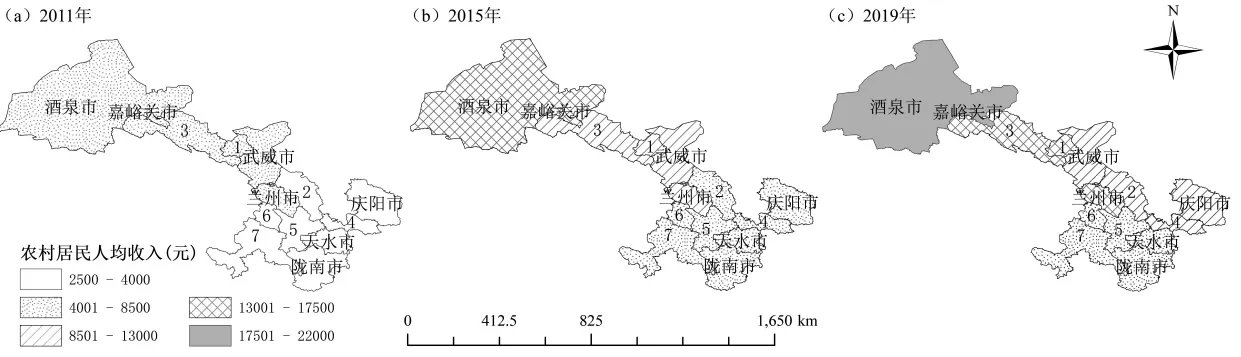

目前,关于数字普惠金融的减贫效应和缩小城乡收入差距的研究文献比较多,学者的研究证实了数字普惠金融能缩小城乡居民的收入差距,证明了数字普惠金融的发展能够提高农村居民的收入,而研究数字普惠金融对农民收入影响的文献比较少。图1和图2是利用ArcGIS软件绘制的2011年、2015年和2019年甘肃省各市(自治州)的数字普惠金融指数和农村居民人均可支配收入情况,可以看出数字普惠金融指数是一直上升的,而甘肃省农村居民人均可支配收入也在稳步上升。因此,研究数字普惠金融发展对甘肃省农村居民收入的影响是有意义的。

图1 甘肃省数字普惠金融指数

图2 甘肃省农村居民人均可支配收入(单位:元)

三、研究设计

(一)模型设计

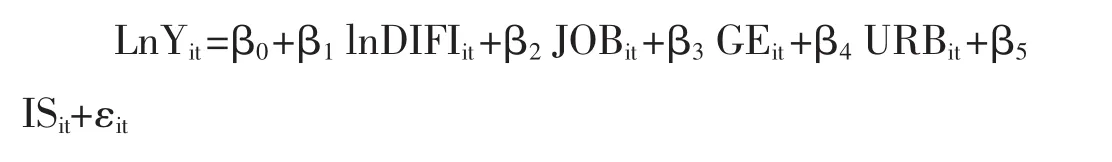

参考陈丹等(2019)实证研究时构建的模型,建立如下模型研究甘肃省数字普惠金融发展对农民收入的影响。

其中:i表示市(自治州),t表示年份,lnY表示农民收入水平,βi表示待估参数,lnDIFI表示数字普惠金融发展水平,JOB表示就业水平,GE表示政府助农财政支持,URB表示城镇化率,IS表示产业结构,εit表示随机扰动项。

(二)变量说明和数据来源

选取2011—2019年甘肃省14个市(自治州)的面板数据,将农民收入水平作为被解释变量,数字普惠金融发展水平作为核心解释变量,其他影响农民收入水平的指标作为模型的控制变量。

被解释变量:农民收入水平(lnY)。通过选取2011—2019年农村居民人均可支配收入来衡量农民收入水平,数据来自2011—2019年《甘肃发展年鉴》。

核心解释变量:数字普惠金融发展水平(lnDIFI)。通过选取《北京大学数字普惠金融指数》的第三期指数(2011—2020年)中的甘肃省各个市(自治州)的数据。

控制变量:(1)产业结构(IS)。考虑到产业结构的合理性也会影响农民的收入,参考卢冲等(2014)的研究构建指标,选取第一产业增加值占地区生产总值的比重。(2)就业水平(JOB)。考虑到就业也是农民收入的主要来源之一,选取第一产业就业人数占农村地区总人数的比重。(3)政府助农财政支持(GE)。参考黄寿峰(2016)面板数据论证财政支农对农民收入的影响,用地方农林水支出占一般公共预算支出的比重表示。(4)城镇化率(URB)。城镇化的发展有利于带动农村经济的发展,进而提升农村居民收入,选取城镇人口与地区总人口之比表示。数据来源于2011—2019年《甘肃发展年鉴》和EPS数据库。

四、实证分析

利用stata15.1软件进行实证分析。

(一)描述性统计

首先对各变量进行描述性统计,结果见表1、图3。可以看出数字普惠金融与农民收入之间呈线性关系,二者之间存在关联性。

表1 各变量描述性统计

图3 数字普惠金融与农民收入之间的关系

(二)实证分析过程

1.面板回归分析

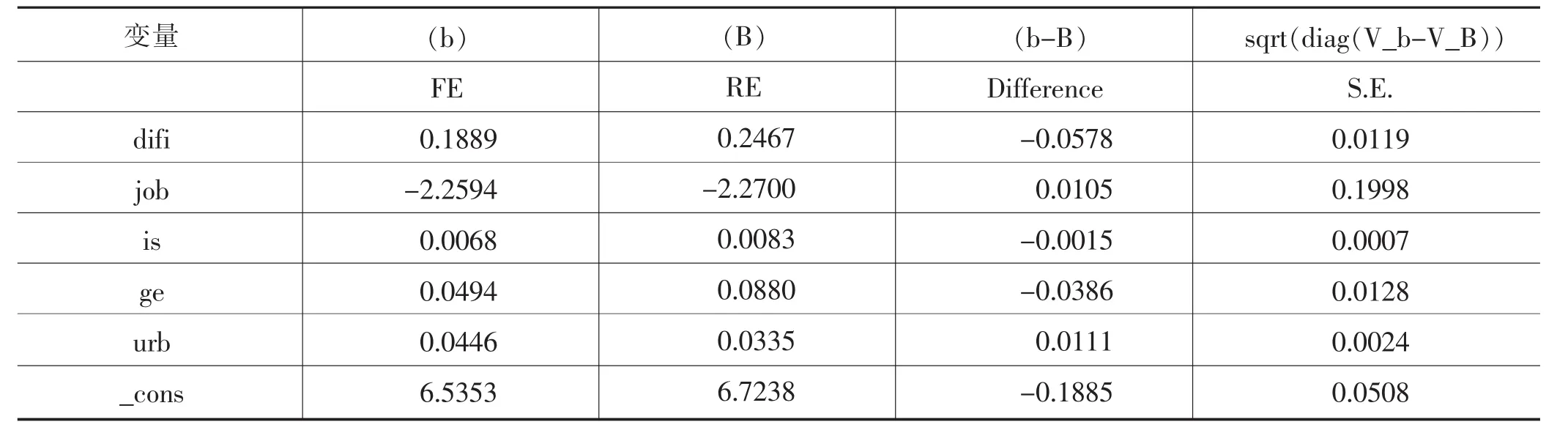

分别用三种基本模型进行检验(见表2)。从表2的三种模型回归结果可以看出,数字普惠金融指数与农村居民收入之间存在显著正相关,在所有控制变量中,除城镇化率(URB)变量对农村居民收入产生显著影响外,政府助农财政支持(GE)、产业结构(IS)、就业结构(JOB)对农民收入影响并不显著。在混合效应模型回归时,P大于F值小于0.05,故拒绝原假设,选择随机效应模型。为了确定固定效应模型和随机效应模型哪个判断更为合适,利用Hausman检验固定效应模型和随机效应模型,结果见表3。

表2 三种模型回归结果

表3 Hausman检验结果 Coefficients

从表3可以看出,p值为0.000,所以选择固定效应模型最为合适。

2.面板分位数回归分析

分位数回归理论起初由Koenker和Bassett(1978)提出。它将解释变量在0—1之间的不同的分位点的数据分别进行估计,得到不同的估计系数,这些系数表示解释变量对被解释变量在特定分位点的边际效应。从表1可以看到,甘肃省农民收入水平差距明显,为探究在不同收入结构的情况下数字普惠金融发展对农民收入的影响,借鉴黄寿峰(2016)的研究方法,在上文选择的固定效应模型基础上,将收入分位点设为10%、25%、50%、75%、90%,进行面板分位数回归,分位数回归可以看到不同层次各变量之间的关系(见表 4)。

表4 面板分位数回归分析结果

从表4可以得出,数字普惠金融发展对农民收入具有显著的正向促进作用,在分位数是10%时,其系数值为0.5291,表示数字普惠金融发展每提高1%,农民收入增长0.5291%,且随着分位数的增加其系数呈递减趋势,反映出近年来国家和当地政府部门金融机构为了帮助农民脱贫,将金融相关资源逐渐向低收入人员倾斜。就业结构在低分位时影响显著,说明当前适度提高从事农业的生产数量可以增加农民收入。产业结构由于选取的是第一产业水平,其本身特性决定了很难为农民收入增加产生积极效果,所以发展第二、第三产业很有必要。一般财政助农整体对农民收入有促进作用,在中等及较低分位数水平时为显著正向作用,高分位数水平时呈显著负相关,说明适度的财政支农,有利于农民收入的增加。城镇化水平对不同收入结构的农民具有一定的积极作用,随着城镇的发展,工业会带动本地区的经济发展,提高农民收入,因此,甘肃省需要进一步推进农村城镇化建设。

五、政策建议

通过实证分析可以得出结论,数字普惠金融的普及可以明显增加农民收入。农村就业结构、财政对农业的支持和城镇化都对农民收入的增加有显著的促进作用。为了实现农民收入稳步增加,本文提出以下政策建议。

(一)提高数字普惠金融的普及程度

提高网络通信基础设施的建设水平,通过信息处理、云计算、数据分析等技术服务金融领域,扩大金融服务的范围和覆盖面;利用数字化技术降低交易成本,提高交易便捷性。如零星分布的村落,地广人稀的农牧区,距离金融机构的分支机构比较远,农户可以利用手机银行App、财付通、蚂蚁金服等数字产品完成多样化的交易,降低交易的时间成本、交通费用等。同时,提高农民使用数字普惠金融的基本能力,教会其使用数字金融产品,以利于数字普惠金融的普及。

(二)稳步推进城镇化建设,丰富农民的就业机会

城镇化水平的提高能够吸收农村剩余劳动力,提高就业水平,从而增加农民的收入,提升生活质量。同时,也能优化农村地区产业结构,提升二、三产业发展规模,吸引更多的农民从事二、三产业,进而丰富农民的收入来源,提高农民收入。

(三)合理利用财政支农,引导资金进入农村

从研究看,财政支农对于中等以及偏低的农民收入水平有很强的促进作用,所以在农民收入偏低时,采用PPP模式等,即由政府组织引导财政资金,投入农林水利等生产活动,引导社会资本、企业和金融机构进入农业生产领域,不仅促进第一产业发展,也有利于二、三产业发展。

(四)发展乡村多种产业,增加农民收入

研究显示,第一产业对农民收入的促进效果不明显。在农民收入逐年上升的趋势下,应该发展多种产业,优化农村营商环境,提高信息公开度,推进数字政府建设,打破数据壁垒,不断提高政策、规则和标准的公开力度、深度、广度和精准度,吸引外商进入乡村地区发展多种产业,丰富农民的收入来源,如发展乡村特色旅游,发展乡镇企业等,从而增加农民收入。