《生物多样性公约》下有关农药化肥减量化要求及我国的对策建议

刘 鑫,王 蕾,胡飞龙,马 月,于赐刚,卢晓强,刘 立①,郑苏平 (1.中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁 沈阳 110016;2.中国科学院大学,北京 100049;.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042;4.温州市生态环境局苍南分局,浙江 温州 25800)

化肥农药等资源投入与农业生产力的提升密切相关,特别是在农业发展初期,对于保障国家粮食安全、促进社会进步具有重要实践意义,但化肥农药的长期、不合理施用,也对农业可持续发展、生物多样性保护与人类健康产生不利影响[1-3]。联合国粮食及农业组织(FAO)最新资料显示,2018年全球农药、化肥总量约为412.2万和1.9亿t,分别比2000年提高33.4%和39.7%[4]。自20世纪50年代以来,农业施肥或大气沉降导致的活性氮被认为是全球气候变化的主要驱动因素之一[5],其产生的氮污染,包括通过对土壤微生物施加影响,导致植物多样性的大范围丧失,同时引发其他后续问题,如水生生态系统富营养化,土壤和地表水酸化以及空气质量降低等[6-7]。农药的不合理使用不仅会对自然环境造成影响,还会危害生物多样性,危害人类健康。一方面,土壤中残留的农药会使土壤无脊椎动物种群、微生物种类和数量显著降低,害虫天敌数量也会随之减少,导致抗药性害虫大量繁殖,从而破坏了农田昆虫的群落结构;通过对水体的污染,农药会造成水生生物急剧减少,有些物种甚至已濒临灭绝。另一方面,农药会残留在农作物表面或者进入农作物体内,通过食物链进入人体,严重威胁人类的身体健康和生命安全[8-9]。2019年4月,生物多样性和生态系统服务政府间科学政策平台(IPBES)通过了《全球生物多样性和生态系统服务评估报告》及其决策者摘要,提出污染与栖息地丧失、资源过度利用、气候变化和外来入侵物种等因素一起,成为影响全球自然与生物多样性变化的5大直接驱动力之一。从“爱知生物多样性目标”(以下简称“爱知目标”)到“2020年后全球生物多样性框架”(以下简称“2020年后框架”),化肥农药的进展不仅涉及污染问题,同样涉及有害补贴、可持续供应链、主流化等重难点议题,是《生物多样性公约》(以下简称《公约》)履约中不可或缺的重要组成部分,引发越来越多缔约方、非政府组织和专家的关注[10-11]。

2021年10月,联合国《公约》第十五次缔约方大会(COP15)将在云南昆明召开,大会最核心成果是制定并通过“2020年后框架”,引领未来十年全球生物多样性保护工作。该文通过系统搜集、研究国内外化肥农药施用现状,深入分析其使用过程中面临的污染、可持续供应链等相关重难点议题,为“2020年后框架”的成果达成奠定基础,也为中国实现农业可持续转型提供重要支持。

1 化肥农药相关履约进展

化肥(chemical fertilizers)是“化学肥料”的简称,指用化学和物理方法制成的含一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥和复合肥等[12]。农药(pesticide)指在农业上用来防治病虫害并可以调节植物生长的化学药剂,主要包括杀虫剂、杀螨剂、杀菌剂、除草剂和植物生长调节剂等[13]。根据FAO对化肥与农药定义,当前以氮(N)、磷(P2O5)和钾(K2O)3种养分之和表示化肥总量;农药则包括旨在杀灭、破坏或控制任何害虫的杀虫剂(insecticides),杀真菌剂(fungicides),除草剂(herbicides),消毒剂(disinfectants),以及其他物质或物质混合物,包括人类或动物疾病的载体、对植物或动物有害的物种等,还包括用作植物生长调节剂(plant growth regulator)、脱叶剂(defoliant)、干燥剂(desiccant)或用于防止蔬菜或水果过早衰落的物质等。

1.1 目标磋商进程

联合国于2010年在日本名古屋正式通过了《2011—2020年生物多样性战略计划》及其“爱知目标”,其中,目标,即“到2020年,污染,包括过多养分造成的污染被控制在不危害生态系统功能和生物多样性的范围内”与化肥农药的施用密切相关[14]。2020年9月15日,《公约》秘书处发布第5版《全球生物多样性展望》(GBO-5),就“爱知目标”完成情况和所取得进展发布最终报告,认为爱知目标8是进展最差的5个目标之一[15]。COP15即将制定“2020年后框架”,不仅不能重蹈“爱知目标”的覆辙,而且要对“爱知目标”中的优势进行继承与发展。经过国际上多轮磋商,目前已形成“2020年后框架”案文1.0版,包含21个行动目标,其中与化肥农药最为紧密相关的是行动目标7:“把所有来源的污染降低到对生物多样性和生态系统功能以及人类健康无害的水平,包括为此把进入环境的营养物流失至少减少一半,把进入环境的农药至少减少三分之二和消除塑料废物的排放”[16],同时与农业生物多样性(行动目标10)、主流化(行动目标14)、可持续供应链(行动目标15)以及激励措施(行动目标18)密切相关,协同增效。

1.2 我国履约进展

2008年,我国对生产销售和批发、零售有机肥料、有机-无机复混肥料及生物有机肥免征增值税,这一税收优惠政策的出台和实施,有力地促进了有机肥产业的发展。自2014年起,我国大力推进高毒农药定点经营示范和低毒低残留农药示范补贴工作,引导农民减少高毒农药使用。这一工作的开展导致我国农药施用结构开始进入转型期,高毒的杀虫剂施用量得到极大限制。2015年,原农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》《到2020年农药使用量零增长行动方案》等文件,成为我国化肥农药施用发生转折的契机。正是遵循这一行动方案,在中央财政的支持下,地方政府与农民共同采取有效措施,近年来化肥农药施用总量得到有效降低。

2016年5月,财政部、原农业部印发了《关于全面推开农业“三项补贴”改革工作的通知》,将种粮农民直接补贴、农作物良种补贴和农资综合补贴合并为农业支持保护补贴。引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施,切实加强农业生态资源保护,自觉提升耕地地力。自2017年以来,每年安排资金开展畜禽粪污资源化利用试点,选择175个重点县(市、区)推进果菜茶有机肥替代化肥试点,积极探索有机养分资源利用的有效模式。结合实施测土配方施肥、耕地保护与质量提升、东北黑土地保护利用试点等项目,采用物化补贴方式,鼓励和引导农民增施有机肥、实施秸秆还田和种植绿肥。北京、江苏、上海和浙江等省市相继出台了农民施用商品有机肥补贴政策,补贴金额为150~480元·t-1。据统计,2018年全国有机肥施用面积超过5亿亩次,比2015年增加1.1亿亩次。同年,中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,提出:“到2020年,主要农作物化肥、农药使用量实现零增长,化肥、农药利用率达到40%;秸秆综合利用率达到85%,养殖废弃物综合利用率达到75%,农膜回收率达到80%。到2030年,化肥、农药利用率进一步提升,农业废弃物全面实现资源化利用”。通过一系列公共社会政策的发布实施,形成全民环保的社会氛围,促进国家经济社会健康持续发展。

2 面临的主要困难

2.1 国际形势依然严峻

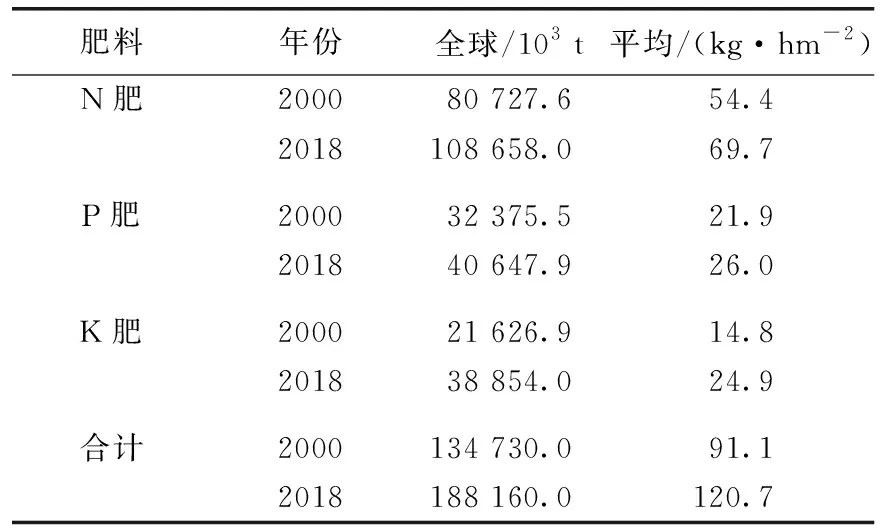

FAO最新发布的数据显示:2018年全球化肥施用总量为1.9亿t,包括1.1亿t氮(占总量的58%),4 100万t磷(22%)和3 900万t钾(21%),分别比2000年增加40%、26%和80%;2018年全球单位面积耕地施氮量为69.7 kg·hm-2,施磷量为26.0 kg·hm-2,施钾量为24.9 kg·hm-2,化肥施用总量达到120.7 kg·hm-2,比2000年增加32.5%,相当于增施30 kg·hm-2化肥(表1[4])。

表1 全球化肥施用量/施用强度Table 1 Amount and intensity of global fertilizer utilization

2000—2018年,全球农药使用量增加约1/3,至2018年达到412.2万t,但几乎所有的增长都发生在2013年之前,之后大致处于平稳期。2000—2018年,全球农田农药单位面积使用量从2.1 kg·hm-2增加到2.6 kg·hm-2,增加23.8%(图1[4])。

2019年,IPBES发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》[17]指出,全球在减少杀虫剂使用造成的污染方面没有取得总体进展,杀虫剂的使用仍旧持续增长。在国际上,欧盟部分成员国提出农药减量化,以降低农药对农业生态环境的影响,欧盟农药施用量呈明显下降趋势。其中,法国作为欧盟最主要的农业大国,在2008年提出农药减量计划,目标是在10 a内将农药使用量降低至50%,但由于近年不利天气条件的影响,又不得不将该目标完成时限推迟7 a;在亚洲地区,日本作为化学工业大国,其对农药的管理控制起步较早,自20世纪90年代开始农药使用量就逐年降低,从农药种类来讲,主要为杀菌剂用量大幅下降[18];美洲是世界上农业发达地区,作为最主要的农业生产、农产品出口地区,为了保障农业生产,美洲各国农药使用量较大,截至目前,美洲大多数国家农药年使用总量仍处于增长状态[19]。

2.2 国内压力长期存在

我国是化肥农药施用大国,在提升粮食产量的同时,也深刻认识到削减化肥农药用量对于农业可持续发展的重要性。图2显示,2001年,中国化肥施用总量为4 235.1万t,其中,氮肥施用量最高(2 164.1万t),复合肥次之(983.7万t),钾肥最低(399.6万t)。此后化肥施用量保持持续增长,到2015年达到峰值(6 022.6万t),之后开始降低,直至2019年的5 403.6万t。在化肥施用强度上,2001—2014年一直处于增长状态,从2001年的273.15 kg·hm-2增长至2014年的363.0 kg·hm-2,此后逐年降低,2019年已降低至325.65 kg·hm-2。

图3显示,在农药施用总量方面,我国从2001年的127.5万t增长到2013年的峰值(180.8万t),此后逐年降低,2019年农药施用总量为139.2万t,较2013年降低23.0%。在单位面积农药施用量方面,2011—2012年达到平衡点,为11.1 kg·hm-2,2019年为8.4 kg·hm-2,降低幅度为24.3%。

可见,随着我国近年来加大对生态环境问题的重视,农药生产过程绿色化与产品低毒、高效化,原药、制剂一体化等多策略的协同创新发展成为农药产业新的发展趋势[20]。同时,现代化农业的发展也促使我国农业化肥施用结构发生巨大改变,最为明显的就是复合肥施用总量占比逐渐增大,氮肥施用总量占比则逐渐减小[21]。但是,由于我国农作物种植结构的改变,加上施用方式不规范、管理不严谨、监管不全面等一系列影响,目前国内化肥农药压力长期存在。

一是污染依旧严重。2014年首次全国土壤污染状况调查结果显示,全国土壤总的点位超标率为16.1%,其中轻微、轻度、中度和重度污染点位占比分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。在各土地利用类型中,耕地土壤点位超标率最高,为19.4%[22]。二是资源利用率较低。2019年,我国水稻、玉米、小麦3大粮食作物化肥利用率为39.2%,农药利用率为39.8%,化肥和农药利用率虽然持续提高,但比发达国家低10~20个百分点[23]。三是科技支撑力度不足。在生态功能多元化开发与科学利用、农业绿色发展与增值服务、区域农田土壤污染防治等方面仍存在不少短板,特别是在适应和支撑未来发展的许多“卡脖子”理论、关键核心技术以及产品装备研发方面还未完全突破,大部分成果还没有完全熟化落地[24],亟待在新时代背景下实现转型变革。

2.3 全球共识远未达成

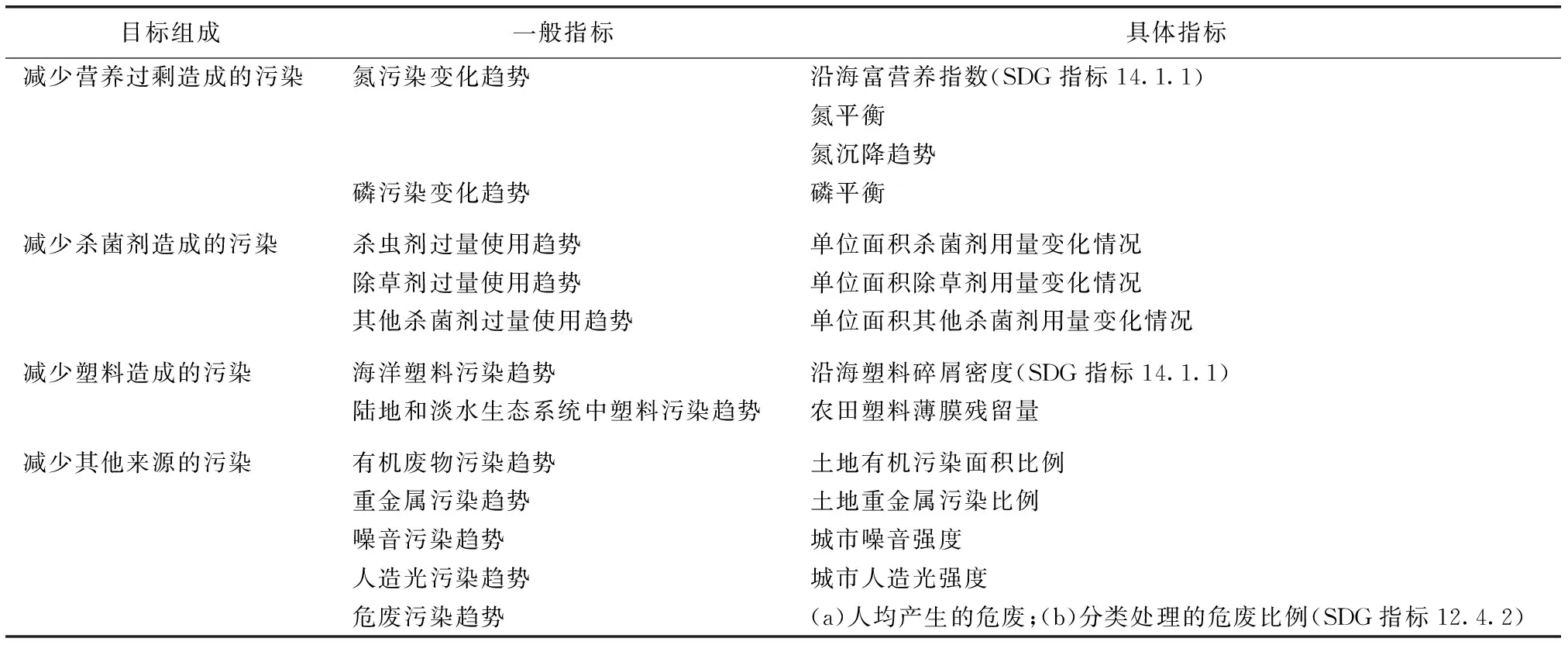

爱知目标8与污染密切相关,其下设两个要素,分别为“污染不产生有害影响”和“营养过剩不产生有害影响”。IPBES全球评估均表明,两个要素均无进展;GBO-5评估则表明,一个要素有一定进展,另一个要素则偏离轨道。在最新“2020年后框架”谈判上,很多缔约方对于哪些污染物纳入“2020年后框架”以及削减多少比例方面仍存在相当大分歧,相关目标应协同推进主流化、消费和生产、循环经济等方面的工作,并尊重化学品相关公约的相关进程。因此,化肥农药等污染问题作为影响《公约》履约的重要内容,需充分考虑其与其他要素的协同增效问题,以进一步凝聚共识,推动各方相向而行。在“2020年后框架”目标附件中,针对行动目标7设置了4个要素、11个一般指标和14个具体指标(表2),表明污染目标与指标谈判达成尚有很长一段距离。

表2 “2020年后框架”行动目标7中有关定性和定量指标Table 2 Qualitative and quantitative indicators related to Goal 7 of the “Post-2020 Global Biodiversity Framework”

3 我国化肥农药履约对策建议

根据最新的“2020年后框架”案文,化肥农药的进展与污染(行动目标7)直接相关,但同样涉及可持续农业(行动目标10)、主流化(行动目标14)、可持续供应链(行动目标15)和激励措施(行动目标18),因此,我国应以此为契机,推动化肥农药的转型变革。

3.1 提升化肥农药利用效率

“2020年后框架”行动目标10提出:“确保所有农业、水产养殖和林业地区都得到可持续管理,特别是为此保护和可持续利用生物多样性,提高这些生产系统的生产力和复原力”,该目标主要涉及化肥农药与生态系统可持续性与复原力的问题。作为对污染的响应,许多物种正在以很快的速度发生进化。昆虫、杂草和病原体等会进化出对杀虫剂、除草剂和其他农药的耐抗性,但庇护区、作物轮作和作物多样性等管理策略可以极大地减缓这种性质的演化。截至2020年初,我国3大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到40.1%,同时通过加力推进集成创新,加力推广新产品新机具,加力推进机制创新,因地制宜地科学推进绿色防控的相关技术是确保农业可持续发展的关键一环[25]。GBO-5中指出,中国浙江传统的稻田养鱼做法的水稻产量与水稻单作相似,但所需农药和化肥分别减少68%和24%。

因此,建议将具有不同生态习性、植被形态的农作物有机地结合在一起,以充实和拓展农田生态位,建立生态农业生产体系,包括混合农业制度、有机农业、病虫害综合治理、豆科植物等有机肥料、轮作、回收农作物和动物废弃物、无耕作或最低耕作农业、间作或多茬复种、遮盖作物等,关注传统品种和多样性,利用机械或生物学方法清除杂草或防治病虫害,平衡《公约》3大目标。

3.2 完善可持续供应链体系

“2020年后框架”行动目标15提出:“所有企业(公营和私营企业以及大、中、小型企业)评估和报告自己从地方到全球对生物多样性的依赖程度和影响,逐步将负面影响至少减少一半和增加正面影响,减少企业面临的与生物多样性相关的风险,并逐渐使开采和生产做法、采购活动和供应链以及使用和处置方式实现充分的可持续性”。可持续供应链之根本目的在于,采取经济、环保和对社会有益的方式利用大自然提供的产品和服务,并为未来和子孙后代留下丰富的动植物资源,实现人类与自然的可持续。但目前供应链监管体系与生态经济关系结构失调,两者的发展相互独立,致使供应链与生态经济的关系结构陷入恶性循环,生态环境污染问题也难以解决。此外,决策者、企业和消费者的意识不足以及执行相关规定协定的政治意愿不强,这也导致不能达到预期目标。

农药化肥施用对供应链各个环节均会产生一定影响,因此为确保供应链的可持续发展,应探索新的创新机制,严格相关工作的监管,并建立相关监管体系。在机制构建方面,可以建立相互信任机制,以可持续供应链体系的利益最大化为目标,使监管合作组织、供应链提供商及消费者实际所获利益大于各自能获得的最大利益;建立激励约束机制,实现信息共享,最大化利用信息资源的价值;建立利益分配机制,各成员之间的相互利益冲突是导致可持续供应链发展滞后的根本原因之一,通过有效的利益分配机制可以提高政策的执行力,有利于供应链体系的可持续发展[26]。在具体措施方面,可以分阶段采取不同措施管理,如销售前严禁劣质化肥、违禁农药等进入市场,完善农药和化肥的认证、监管体系;销售期间保证人们对相应化肥农药的施用量、施用时间和施用方式等有着正确认识;施用后应严格落实环境监测制度,定期对化肥农药污染状况进行评估,以减少整个供应链中的污染和生物多样性损失。

3.3 明晰并取消有害补贴

“2020年后框架”行动目标18提出:“以公正和公平的方式改变对生物多样性有害的激励措施的方向,调整其用途,对其进行改革或予以取消,每年至少将其减少5 000亿美元,将那些最有害的补贴全部包括在内,并确保激励措施,包括公共和私营部门的经济和监管激励措施,对生物多样性具有正面影响或是无害”。激励措施最本质的问题在于明晰有害补贴的范畴,几乎所有经济部门都存在补贴现象,但部分补贴也存在有害性,它们可以通过扭曲市场价格和资源配置决策对环境造成负面影响。目前,国际上有关生物多样性有害补贴的确切定义、范围有待最终明确,在分析取消相关有害环境补贴时也存在着争议。在人类生产生活中,各种政策措施的实施都可能影响着生产或消费活动,而相应的生产或消费活动都可能对环境产生正面或负面影响。因此,明确取消补贴会对生产或消费决策产生什么影响以及这些影响与环境之间存在怎样的相互关系是明晰并取消有害补贴的前提[27]。但自2015年起,我国就开始以绿色生态为导向实行农业补贴改革,大力推进低毒低残留农药示范补贴工作,开展畜禽粪污资源化利用试点、果菜茶有机肥替代化肥试点等工作。在化肥农药领域,虽然还有补贴,但已并非对生物多样性有害的补贴,相关补贴亦整合为农业支持保护补贴,政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。

由此可见,依据现有实践及绿色转型方案,我国在化肥农药领域已不存在对生物多样性有害的补贴。虽然我国农药化肥施用总量及强度均较高,但我国积极履行《公约》义务,在农药化肥减量及政策支持方面取得积极进展,特别是在2020年实现农药化肥零增长且目前无相关生物多样性有害补贴的客观事实,有力地捍卫了中国负责任大国形象。

3.4 将化肥农药纳入主流化进程

主流化是“2020年后框架”的重要议题之一,各部委应加强配合与协作,采取积极措施,将化肥农药因素纳入国家农业、生态政策,并将可持续农业发展与绿色发展、循环经济等其他部门战略相结合。通过建立双边和多边伙伴关系,加大对发展中国家在农业可持续发展技术方面的援助,并推动那些可持续实践的做法。在适当情况下,与农民建立合作伙伴关系,为那些采用农业生产友好实践的农民支付额外成本,包括奖励为减少化肥农药施用作出贡献的农民。根据可利用资源(包括传统农业知识)的情况,为化肥农药施用提供培训、教育、咨询和财政支持。保护和恢复重要农业生态系统,在生态系统层面促进农业的可持续利用,并采用《公约》中的生态系统方法指导景观层面的规划。

化肥农药的大量、无序施用,导致环境污染等一系列连锁反应,已引起了社会和政府的广泛关注与重视。作为世界农业大国,中国勇于正视自己的国际责任,积极推动化肥农药的减量与替代,并与可持续农业、经济和社会发展紧密结合。作为COP15的东道国和候任主席国,中国将以COP15召开为契机,坚定不移地坚持多边主义,与各方一道,共同为全球可持续农业目标制定和“2020年后框架”达成出谋划策,实现污染问题与有害补贴、可持续供应链、主流化等重难点议题的协同、有效解决,努力推动“人与自然和谐共生”2050年愿景的实现。