《备急千金要方》热痢病方药对溃疡性结肠炎的治疗启示

王文婷 于春月

唐代著名医家孙思邈在《备急千金要方》中将“痢”分为4种:“大凡痢有四种,谓冷热疳蛊”,其中,热痢是由于肠腑蕴热所致,《时病论》卷三曰:“热痢者,起于夏秋之交,热郁湿蒸,人感其气,内干脾胃……热挟湿食,酝酿中州,而成滞下矣”,证见里急后重,身热腹痛,下痢臭秽,便脓血,痢下赤色,稠黏而秽,脉滑数而有力,舌苔黄腻等。现代医学的溃疡性结肠炎(UC)属于本病范畴,尚无有效治疗方法。《备急千金要方》卷第十五热痢第七中载方二十六首,本文运用统计学方法,对《备急千金要方》热痢篇的方药进行整理,分析、归纳了孙思邈治疗热痢的用药规律,期望为临床治疗UC提供新的处方思路。详见如下。

1 资料与方法

1.1 研究对象本文选用《备急千金药方》卷第十五热痢第七[1]中收录的26首方剂,共涉及中药54味,剔除陟厘、赤松皮、牛角(角思)、桑耳、干蓝、蔷薇根、云实、桃皮。

1.2 录入规则中药名称根据全国中医药院校规划教材 《中药学》[2]《中药大辞典》[3]和2015年版《中华人民共和国药典》[4]进行标准化录入,如“桂心”规范为肉桂,“蓝青”规范为青黛,“女葳”规范为凌霄;同一种药物名称因炮制方法、产地、品种差异而不同,将异名的同种中药按《中药学》进行规范处理,如“熟艾”录为艾叶,“橘皮”规范为陈皮。中药的药性、归经根据《中药学》进行规范,相同药性不区分程度,如热、大热均录入为热,寒、微寒均录入为寒。

1.3 建立数据库对《备急千金要方》中治疗热痢的的26个处方用药进行整理,录入符合标准要求的各个中药的类别、归经、功效、药味、药性,并采用二分类的量化方法,将每味中药按照“有=1,无=0”进行赋值,录入Excel,建立原始数据库。

1.4 统计学方法采用SPSS 22.0对中药进行描述性统计,SPSS Modeler14.2进行关联规则分析,探求药物配伍关系。

2 结果

经过筛选,共纳入《备急千金要方》治疗热痢的方剂共26首,涉及中药 54 味,药性总频次151次,药味总频次230次,中药总频次151次。

2.1 功效类别分布根据功效将中药分为16类,分别为清热药、补虚药、温里药、收涩药、止血药、解表药、安神药、活血药、祛风湿药、化湿药、利水渗湿药、平肝息风药、理气药、泻下药、攻毒杀虫止痒药、涌吐药。经统计,其中清热药、补虚药、温里药、固涩药的使用频率最高,总共占了72.86%,这基本包含了孙思邈治疗热痢的四大基本法则。见表1。

表1 药物类别分布表

2.2 药性分布统计显示,所用中药的药性包括寒、热、温、凉、平5类,其中以寒性药物居多,为38%。见图1。

图1 中药药性分布图

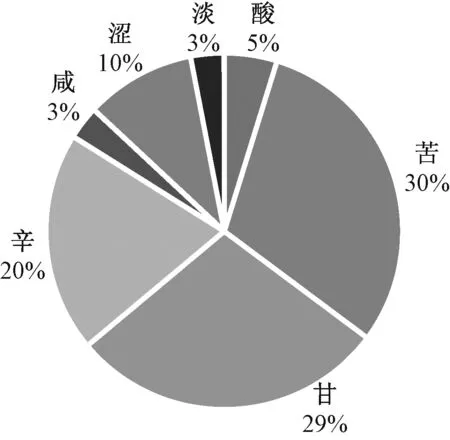

2.3 药味分布统计显示,所用中药的药味包括酸、苦、甘、辛、咸、涩、淡7种,以苦味药(30%)、甘味药(29%)、辛味药(20%)为主。见图2。

图2 中药药味分布图

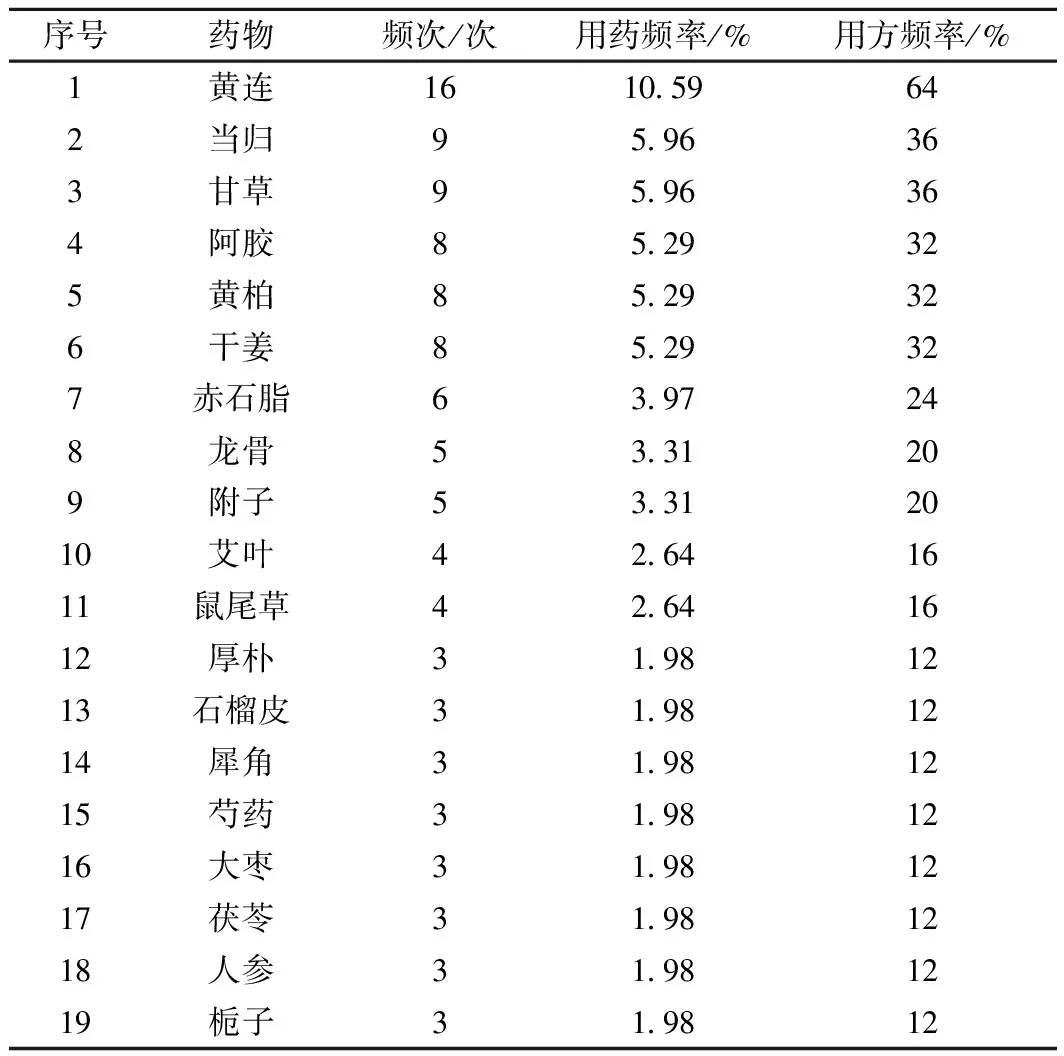

2.4 高频药物分布使用频次≥3次的中药共19味,高频药物累计使用频次106次,占总频次(151)的70.2%,其中使用最多的药物为黄连,频率达10.59%,其次为补虚药,尤其是补血药物当归、阿胶,二者所占比例为11.25%。另外,干姜、附子等温阳药,赤石脂、龙骨等固涩药的使用频次也超过了5次。见表2。

表2 高频药物表

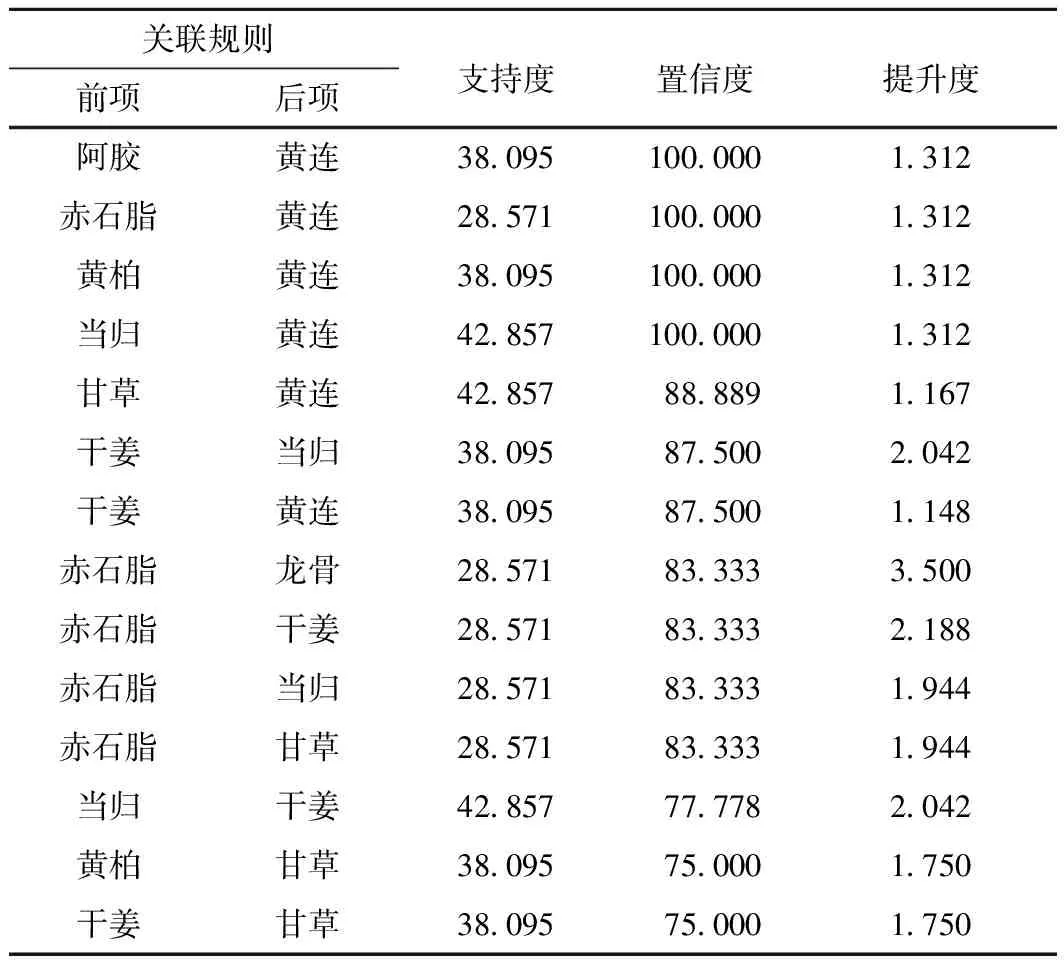

2.5 高频药物关联分析本研究采用关联规则挖掘中药配伍规律,将最小支持度设为25%,最小置信度设为70%,最大前项数设为1,得到药对的配伍规则结果见表3;采用关联模型将药对的关联度展示出来,根据强关联规则,两药之间的连线越粗,表示关联性越强。见图3。统计结果发现,黄连作为治疗热痢的核心药物,常常与阿胶、当归等补虚药,甘草等补气药,干姜等温里药关联使用。

表3 《备急千金要方》治疗热痢的药对关联规则表

图3 药对关联规则图

3 讨论

本文通过对《备急千金要方》卷第十五热痢第七中收录的26首方剂,54味中药的用药规律进行挖掘整理、分类解析,总结出孙思邈治疗热痢病的四大特色,分叙如下。

3.1 热则寒之,黄连、黄柏清热止痢,凉血止血《素问》中言及:“阳胜则热,阴胜则寒”;又云:“寒者热之,热则寒之”,论述了治疗热证疾病的基本原则,即以用苦寒药清热解毒,这也为后世治疗热痢病提供了理论基础。唐代孙思邈沿用内经的治疗原则,以“寒、热”作为区分痢疾的主要标准,并记载了描述其临床特点:“冷则白,热则赤”,明确了热痢区别于寒痢的重要症状在于赤,即以便脓血或者鲜血为主。在治疗方面,通过我们对本篇中的用药配伍规律分析发现,清热药的使用频率居于首位,所占比例为31.13%;所用中药的药性方面,以寒性药物居多;中药药味使用方面,苦味药居多;由此可见,孙思邈治疗热痢病,以性味苦寒的清热药为主,与高频药物的结果相符合。其中黄连的使用频率最高,明显高于第2位高频使用药物,因此黄连是其治疗热痢病的第一要药。孙思邈在《前言》中提出“热则多益黄连,去其干姜”的用药法则,明确了黄连在治疗热痢中的核心地位,并提示应随着热多而增加其相应的剂量。黄连,味苦,性寒,归心、肝、胃、大肠经,《神农本草经》记载:“主热气……肠澼,腹痛,下利,妇人阴中肿痛”,这里的肠澼、腹痛、下利与本篇热痢的基本内涵一致,因此《神农本草经》首先确立了黄连治疗热痢的关键地位;《名医别录》也有类似记载:“主治五脏冷热,久下泄、脓血”;唐代《开宝本草》延续了黄连治疗痢疾的论述,除了可以治疗“久下泄澼、脓血”,还能“除水利骨,调胃厚肠”,可以推知久泻伤阴,肠壁变薄,黄连能够调胃厚肠而止泻。《本草衍义》则强调了应用黄连的准则及禁忌:“今人多用治痢,盖执以苦燥之义。下利但见肠虚渗泄,微似有血便,即用之,更不知止。又不顾寒热多少,但以尽剂为度,由是多致危困。若气实初病,热多血痢,服之便止,仍不必尽剂也。或虚而冷,则不须服”,指出黄连应用于“气实初病,热多血痢”“虚而冷”则不能使用。《药性赋》中总结黄连四大应用,其中之一即为治疗痢疾:“主肠澼,除肠中混杂之红”。现代药理研究显示,黄连的主要成分黄连素及其总生物碱,均具有显著的抗溃疡及抗菌作用[5],黄连总碱能通过抗氧化自由基、抑制炎细胞活性对动物结肠炎起到治疗作用[6]。黄柏,味苦,性寒,归肾、膀胱、大肠经,《神农本草经》云:“主五脏,肠胃中结热,黄疸,肠痔,止泄痢”;《本草经集注》记载:“主治五脏肠胃中结气热,黄疸,肠痔,止泻痢”;《神农本草经读》明确阐述了黄柏治疗下痢的原理:“治肠胃中热结者,寒能清热也;治黄疸肠痔者,苦能胜湿也;止泄痢者,湿热泄痢,惟苦能除之,而且能坚之”“黄柏寒能清热,苦能燥湿,所以主之。然皆下气未伤,热毒内盛,有余之病,可以暂用,否则不可姑试也。凡药之燥者,未有不热,而寒者未有不湿,黄柏于清热之中,而兼燥湿之效”。通过高频用药分析,黄柏所占比例为5.29%,常与黄连合用治疗湿热较重的下利,因此也是治疗热痢病的重要药物。现代药理研究显示:黄柏酮能够降低炎症因子的表达水平[7],黄柏含有的生物碱具有抗炎、抗菌、镇痛等作用[8]。

3.2 虚则补之,当归、阿胶养血止血《景岳全书·血证》说:“凡治血证,须知其要,而血动之由,惟火惟气耳。故察火者但察其有火无火,察气者但察其气虚气实。知此四者而得其所以,则治血之法无余义矣”。热痢下血,孙思邈方中多用当归、阿胶,《素问·三部九候论》曰:“虚则补之”,可知其治疗热痢下血,注重养血止血。华佗在《中藏经》中提出了“脾虚”致痢之说:“脾者,土也。虚则多癖,喜吞酸利不已。脾气虚则大便滑,小便利,汗出不止,五液注下,为五色注下利也”“气为血之帅”,脾虚则不能摄血,因此也要注意补益脾气,经过统计不难发现,《千金方》治疗热痢的药物中,使用补虚药的频率很高,尤以补益脾气为主。当归,味甘、辛,性温,归肝、心、脾经,《名医别录》:“温中止痛,除客血内塞……虚冷,补五藏,生肌肉”;《药性论》云:“主女子崩中,下肠胃冷,补诸不足,止痢腹痛。单煮饮”。王改琴等[9]研究表明,当归多糖能够通过促进骨髓基质细胞增殖,增强细胞间黏附分子的表达,进而促进造血干细胞增殖并影响其功能活动。潘琦虹等[10]研究发现,当归多糖可缓解溃疡性结肠炎结肠黏膜损伤,且缓解作用可能与调节结肠炎小鼠小肠PP结淋巴细胞亚群平衡、纠正肠黏膜免疫状态的紊乱有关。阿胶,味甘,性平,归肺、肝、肾经,为止血要药,临床常用于治疗便血、崩漏等,《神农本草经》记载:“主治心腹内崩,劳极洒洒如疟状,腰腹痛,四肢酸疼,女子下血,安胎”;《本草拾遗》言:“凡胶俱能疗风,止泄,补虚。驴皮胶主风为最”。研究表明[11],阿胶具有“升红”、提高免疫力、抗氧化、抗疲劳的药理活性, 且能够拮抗血液的肝素化, 对凝血因子可能具有活化作用, 起到止血收敛的作用。

3.3 久痢伤阳,干姜、附子、艾叶为佐药,辅助阳气久痢伤正,脾胃受损,中焦气虚,阳气不振者,应注意顾护温养脾阳。《类证治裁·痢证论治》言:“故痢久先温脾”,热痢篇中有大量篇幅论述温法,通过对药物使用的统计分析发现,温里药所占比例仅次于清热药和补虚药。可见孙思邈认为顾护脾阳是十分重要的。干姜味辛,性热,归脾、胃、心、肺经,《神农本草经》记载:“主肠澼,下利”;《名医别录》云:“主治寒冷腹痛,中恶,霍乱,胀满”;《本草经解》谓干姜“气温,秉天春升之木气,入足厥阴肝经;味辛无毒,得地西方之金味,入手太阴肺经;炮炭色黑,入足少阴肾经。气味俱升,阳也……辛温温肺,故大肠亦温,而下痢止矣”,说明下痢见虚寒证者,宜用干姜温脾止泻。现代药理研究显示:干姜的主要成分干姜醇对小鼠肠道平滑肌运动具有双重作用,能够抑制亢进状态的小肠运动[12]。附子,味辛,甘,性大热,归心、脾、肾经,《神农本草经》云:“主风寒咳逆,邪气,温中”;《名医别录》记载附子能够“疗脚疼冷弱,腰脊风寒,心腹冷痛,霍乱转筋,下痢赤白,坚肌骨,强阴”。现代研究表明,附子具有镇痛和抗炎的效果,附子煎剂能够抑制急性炎症[13]。艾叶,味苦、辛,性温,归肝、脾、肾经,《名医别录》记载:“主炙百病,可作煎,止下痢……又,艾,生寒熟热。主下血,衄血、脓血痢,水煮及丸散任用”;《药性论》曰:“能止崩血,安胎,止腹痛,醋煎作煎,治癣,止赤白痢,及五藏痔泻血”;《景岳全书》云:“味微苦,气辛,生用微温,热用微热”,可知艾叶是止痢要药,而又有生艾熟艾之分,热痢篇中孙思邈两者皆有用之,可见其用艾叶治疗热痢,根据病情的寒热轻重来选择,热重下脓血多用生艾,日久伤阳,寒热错杂则用熟艾。现代药理研究表明,艾叶对内源性凝血因子FXII的激活有较强的作用[14],促进凝血,从而发挥止血作用;李真真等[15]研究发现艾叶有明显的抗炎和镇痛作用。

3.4 久泻滑脱,龙骨、赤石脂固涩止泻、生肌敛疮久泻久痢,脾肾阳虚,肠失固摄,致大便滑脱不禁,甚至中气下陷,脱肛坠下,治当固涩。《素问·至真要大论》曰:“散者收之”,指出对于气津耗散不能自行约束的疾病,治疗要以收敛约束,可以看作后世固涩法的依据。《伤寒论》中的赤石脂禹余粮汤、桃花汤、诃黎勒散均运用涩肠止泻之法,《本草拾遗》提出“涩可去脱”。统计分析表明,孙思邈在热痢篇中使用收涩药的比例为7.95%,药性方面, 涩味药的比例为10%,可知他在热痢的治疗中重视固涩法的运用。龙骨,味甘、涩,性寒,归心、肝经,具有平肝潜阳、镇静安神、收敛固涩之功。《神农本草经》记载:“主咳逆,泄痢脓血,女子漏下,癥瘕坚结,小儿热气惊痫”;《本草纲目》言:“益肾镇惊,止阴疟,收湿气,脱肛,生肌敛疮。涩可去脱,故成氏云龙骨能收敛浮越之正气,固大肠而镇惊。又主带脉为病”;《药性论》云:“逐邪气,安心神,止冷痢及下脓血,女子崩中带下,止梦泄精,梦交,治尿血,虚而多梦纷纭加而用之”。赤石脂,味甘、酸、涩,性温,归大肠、胃经,具有涩肠止泻、止血之功,《神农本草经》记载:“治腹痛,泄澼,下利赤白”;《诸病源候论》有“凡痢皆由荣卫不足,肠胃虚弱,冷热之气,乘虚入客于肠间,虚则泄,故为痢也”之论;《名医别录》云:“疗腹痛肠泻澼,下痢赤白……女子崩中漏下,产难胞衣不出”。不难看出,唐代以前,赤石脂为治疗下痢的要药,邪不空见,无论新久痢,均可使用。

4 对溃疡性结肠炎的启示

通过以上统计分析,我们发现孙思邈认为热痢病的基本病机为肠道湿热,同时兼气血不足、“久痢伤阳”“久泻滑脱”等,其治疗主要以清热燥湿为主,尤其重用黄连、黄柏,同时重视血分问题,应用当归、阿胶补血止血,另外不忘使用干姜、附子、艾叶等辅助阳气,龙骨、赤石脂等固涩止泻。而根据最新的有关溃疡性结肠炎各时期证型的聚类分析结果显示,溃疡性结肠炎活动期中大肠湿热证所占的比例可达48%[16],说明大肠湿热证为溃疡性结肠炎的最基本证型,这与孙思邈记载的热痢的基本内涵相一致。因此,孙思邈创立的清热、补血、扶阳、固脱等治疗法则,将对当今溃疡性结肠炎的治疗起到一定的启发作用,值得临床借鉴和学习。