基于认知发展的 个性化学习评价研究

黄亚昇 董玉琦 林琳 陆伶俐

在课堂教学实践中,教师对学生的评价以分数为主要依据,常忽略了分数以外的学业成就。2021年,教育部等六部门印发的《义务教育质量评价指南》中指出,要注重结果评价与增值评价、线上评价与线下评价等多种评价方式的结合,克服“唯分数”的倾向。那么,课堂教学需要评价什么?评价能否促进学习?又是如何促进学习的?这些问题亟须解决以指导实践工作的开展。学习技术(CTCL)范式作为一种新的研究理念,它关注在文化视域下,利用技术深层次探究学习者与学习内容的关系,以促进学生的全面发展。学习技术(CTCL)研究团队开展的大量实证研究突破了“唯成绩论”的限制,证实了技术可以促进学生的学习。本研究在此基础上,以认知发展为切入点,探索在技术支持下评价如何有效促进学生的学习。

● 研究问题与研究过程

1.研究问题

本研究基于学习技术(CTCL)范式,主要围绕以下问题展开:①如何通过评价开展促进认知发展的个性化学习?②如何评价个性化学习中学习者的认知发展?③学习者的认知水平和学业水平之间存在什么关系?

2.研究过程

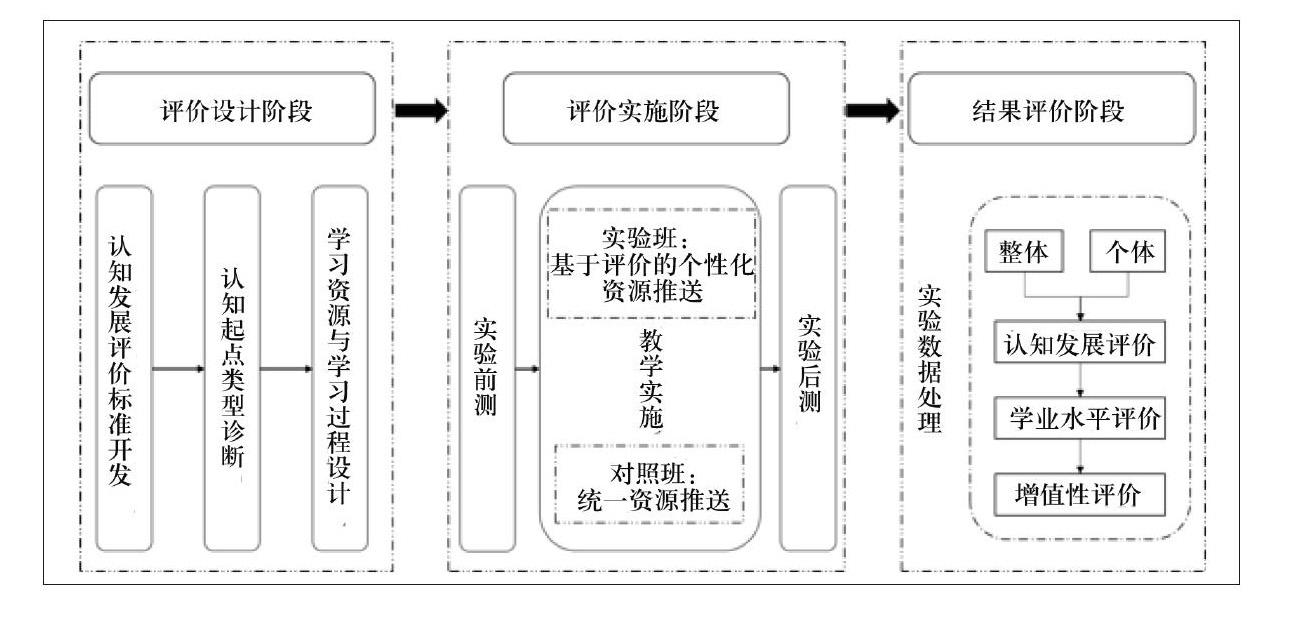

本研究主要经历了三个研究阶段(如下图):一是评价设计阶段,包括认知发展评价标准的开发、实施和结果分析,以及基于评价结果的学习资源和过程的设计;二是评价实施阶段,主要是在学习系统的支持下,依据学生的认知起点类型,推送预先设计的个性化学习资源和过程;三是结果评价阶段,基于实验数据,从学习整体和学习个体两个角度分别评价学生的认知水平和学业水平的发展,以及学业增值的情况。其中,第一和第三阶段是本研究的重点。

● 评价设计

1.促进个性化学习的评价

(1)基于目标分类理论开发认知发展评价标准。基于布鲁姆认知目标分类理论的修订版,本研究开发的“认知发展评价标准”由认知目标分类、认知起点水平、评价指标、指标说明和赋分构成,包括“记忆、理解、应用、分析、评价和创造”六个认知目标分类;每个认知目标类别都包含五个亚类别,即认知起点类型,并为每个亚类提供了详细的评价指标、指标说明和赋分标准,这有利于通过定量的方法评价认知水平。以认知发展评价标准中的“记忆”类别为例,如表1所示,它细分为五个认知起点类型,结合具体需要记忆的学习内容,又对应了五个评价指标,按等级从“0”到“4”依次赋分。

(2)基于评价标准诊断学生的认知起点类型。学生在正式学习某个特定的内容之前存在认知起点,对认知起点的诊断与评价是本实验的基础。了解学生具有哪些认知起点并对其进行分类,可以为个性化学习的设计提供依据,为个性化学习评价提供标准。本研究以初中一年级信息科技学科中的“计算机病毒”为学习内容,对上海某初中一年级71名学生进行测查,结果发现了16种认知起点类型。其中,占比最高的是“不明确隐蔽性和潜伏性”(95.83%),这反映了学生对“计算机病毒特征”的具体表现存在混淆;占比第二高的是“不明确计算机病毒的产生方式”(87.50%),此部分学生认为计算机病毒是自行产生的或未提及它是如何产生的;占比第三的是“不明确计算机病毒具体造成的破坏”(62.50%),学生不明确计算机病毒会对设备或者存储信息造成破坏。本研究将评价得到的16种认知起点的具体类型与认知发展评价标准中的认知起点水平对应。以知识点“计算机病毒的概念”为例,学生对于该知识点共存在6种认知起点类型,分别对应认知的记忆层的“不全面”“部分干扰”“干扰”三种认知起点水平,如表2所示。

(3)基于认知起点类型设计学习资源与过程。对于个性化学习资源的设计,采用信息精加工策略,设计以视频、图片和文字形式为主的资源。以“计算机病毒的概念”为例,对于“不明确计算机病毒具体破坏电脑设备和存储信息”的学生,其属于“能识别/回忆部分,且无错误”,具体表现为“能够正确回忆计算机病毒会对电脑设备产生破坏作用,但是不明确对存储信息的破坏”或者“对电脑设备产生的破坏不明确”,两者都属于“不全面”的认知起点水平。对此,设计资源时需要对信息进行重组,利用信息的排序、提亮、加粗等方式呈现以强调概念,针对“计算机病毒破坏电脑设备和存储信息”的知识点进行强调分析,并推送给对应的学生,帮助其记忆层的认知从“不全面”发展到“全面”。

对于个性化学习过程的设计,以自主学习为主。在正式课堂中,教师首先借助视频开展情境导入活动;其次,学生登录学习系统平台开展学习活动,系统会依据每位学生认知起点的评价结果向他们推送对应的资源;最后,学生可依据自身实际情况,对仍存在疑惑的内容展开多次学习,也可以对已经掌握的内容展开拓展学习。借助系统的个性化推送功能,以求实现个性化学习,促进学生的认知水平和学业水平的提高。

2.个性化学习效果的评价

(1)整体评价。本研究以全班学生作为整体,利用独立样本T检验和配对样本T检验的方法,分别评价学生整体的认知水平和学业水平的发展情况,并探究二者的关系。此外,从平均分增值的角度評价两班学生的学习状况。

(2)个体评价。增值评价指通过收集学生在一段时间内、不同时间点上的标准化测验成绩,追踪学习过程中的数据,基于学生自身测验成绩的纵向比较,利用统计模型对其进行分析,这是一种相对公平且有效的评价方式。本研究依据增值评价的条件和统计模型,采用概要统计分析的方法,对学生个体的认知水平和学业水平进行分析,并描述学生认知发展和学业提高的最大值、最小值和中间值,以求评价结果的精准与公正。

● 评价实施

1.学习内容

本研究基于《上海市初中信息科技学科教学基本要求:试验本》中“计算机病毒”这一内容的分析,并结合一线教师的建议确定主要的学习内容。更为具体的学习内容则选自华东师范大学出版社《初中信息科技(第二册)》第一单元“信息技术基础知识”第三节“计算机安全”,主要知识点包括计算机病毒的概念与特征、防范与查杀。

2.研究对象

本研究以上海市某初中一年级的两个自然班作为实验对象。其中,实验班34人,采用基于认知发展的个性化学习方式;对照班33人,采用该校教师常态化的授课形式。通过独立样本T检验对实验班和对照班的前测成绩分析,结果显示两班方差是齐性的,而且在认知维度(Sig=0.169>0.05)和学业维度(Sig=0.124>0.05),两班之间无显著性差异。这说明在教学实验之前,两班学生的信息科技学习水平相近,可以开展实验研究。

3.实施过程

研究中运用不同的教学方式对实验班和对照班进行干预。实验班是依据学生的认知起点设计个性化资源,并基于此展开教学;而对照班采用常规教学,并没有向学生提供个性化的学习资源。实验班和对照班的学习内容、授课教师、授课教室环境和课时数都是相同的。研究旨在通过不同的教学干预,比较两个班级学生认知水平和学业水平的发展情况。

● 结果评价与讨论

在访谈中,教师表示实验班的学生比之前上课更加认真,同时由于个性化学习资源的推荐,学生学习的积极性较高。课堂上,学生自主学习后,与同伴交流并总结计算机病毒的防治方法,该方式有利于学生认知的发展和学业水平的提高。但是,在实际教学中也会存在一些问题,如学生对在线学习支持系统的使用不熟悉、对任务不清晰等,在进一步的研究中,应该为学生提供系统使用的指导与任务指南。

1.整体认知水平和学业水平评价

(1)实验班与对照班后测水平对比分析。实验班与对照班后测的认知与学业成绩的独立样本T检验结果如表3所示。在认知维度,实验班后测平均成绩比对照班高12.71分,两班存在极显著性差异(Sig=0.000<0.001);在学业维度,实验班后测平均成绩比对照班高13.93分,两班存在极显著性差异(Sig=0.000<0.001)。这说明基于认知发展的个性化学习的教学效果优于对照班的常规教学。

(2)认知水平与学业水平的增值评价。依据实施增值评价的条件,本研究采用概要统计分析来评价学生整体的认知水平和学业水平的增值情况。对于认知平均成绩的增值,实验班(16.63)比对照班(5.97)高出10.66分,说明实验班在认知水平方面的进步明显大于对照班;对于学业平均成绩增值,实验班(16.62)比对照班(7.07)高出9.55分,说明实验班在学业水平方面的进步明显优于对照班。

(3)认知水平与学业水平相关性分析。通过对实验班学生的认知成绩和学业成绩的分析,结果显示大部分学生经过评价干预的个性化学习后成绩有所提高,但是仍有少数学生的认知成绩或学业成绩没有积极的变化。本研究对实验班学生的前后测认知成绩与学业成绩进行Pearson相关性分析。结果显示,前测的学业与认知呈显著相关性(r=0.782>0.7);后测的认知与学业也呈显著相关性(r=0.868>0.7)。这说明学生的认知水平与学业水平是正相关的,因此,通过促进学生认知发展可以促进学业水平的提高。

2.个体增值评价

实验数据显示,学生的认知水平提高的有33人,倒退的有1人;学业水平提高的有29人,倒退的有5人。这说明实验班学生的认知水平和学业水平总体都是提高的,但是也有未提高的,甚至倒退的情况。可见认知发展可以促进学业水平的提高,但前提条件是,认知的发展要从量变的积累转向质变的飞跃。认知存在不同的层级,从“干扰”到“部分干扰”,到“不全面”,再到“全面”,认知是在逐渐发展的,但从“干扰”到“不全面”是量变的积累过程,直到“全面”才完成质变的飞跃,才更有可能促进学业水平的提升。因此,分别从学业和认知的维度评价学生的学习情况,不能只看当下的成绩,还需结合他们在某段之间内的增值情况,才能更加精准有效地进行评价。

(1)学业增值评价。研究随机选取五位学生的数据,利用概要统计分析描述学生学业发展的“最大值”与“最小值”。对于实验班学生的学业,排名第一(成绩为75.60分)的学生同为增值排名的第一名(增值32.50分),说明该学生的学业水平和学业增值水平一致,此外,该学生的前测学业水平较低,经过个性化学习后的进步及其显著;学业水平排名最后(第五名成绩为53.40分)的学生,其增值排名是第二名(增值26.90分),该学生的学业水平和学业增值水平并不一致,后测水平相比其他同学较低,但自身的进步比较大。这两位学生的数据表明,仅评价学生的学业水平是不能精准评价学生的学习情况的,需要配合增值评价,才能看到成绩背后隐藏着的信息,实现更精准、公正地评价学生的学习。

(2)认知增值评价。利用概要统计分析描述学生认知发展的“最大值”“中间值”“最小值”。对于实验班学生的认知,后测的认知水平排名第一(成绩为91.75分)的学生同为增值排名的第一名(增值28.80分),说明该学生的认知水平和认知增值水平一致,此外,该学生的前测认知水平较低,经过个性化学习后的进步较显著;认知水平排第二(成绩为90.10分)的学生,其认知增值排名是第四(增值17.00分),说明该学生的认知水平相对较高,但是进步较小;而认知水平排最后(第五成绩为76.65分)的学生,其认知增值水平排第三(增值20.30分),说明该学生的认知水平相对较低,但是进步较大。通过对这些学生的评价分析,可知学生当前的认知水平高低与其增值的认知幅度大小不一定一致,所以,以一次的测验成绩为依据去评价学生的水平是不合适的,应该结合增值评价,并结合多角度分析,才能更加公正且精准地评价学生的学习情况。

● 研究结论与展望

本研究聚焦于技术支持的基于认知发展的個性化学习评价的研究,以学习技术(CTCL)研究范式为指导,展开设计与实施。研究结论如下:第一,利用评价促进基于认知发展的个性化学习,关键在于对认知起点的把握。基于布鲁姆认知目标分类理论开发的“认知发展评价标准”可以对学生的认知起点进行分类与评价。第二,对学习成效的评价要从整体到个体,从学业到认知,而为了更好地评价认知发展,需要将评价落实到增值评价上。第三,认知与学业呈显著正相关性,因此,评价可以促进认知的发展,从而提高学业水平。

技术支持的个性化学习评价能有效促进学生的学习,关注学生认知起点可以让该评价发挥更大的效果。在新的时代背景下,增值评价引起人们的关注,它可以作为一种个性化评价方式,以满足每个个体的需求,使得评价结果更精准、公正。在未来的研究或者实践中,建议教育工作者关注通过对学生的认知起点评价来开展个性化学习,在个性化学习中通过增值评价促进学生的认知发展和学业水平的提高。此外,在后续的研究中,还需要加强对多元水平分析模型的探索与运用,让增值评价发挥更大的作用。