降低腹部手术患者围术期非计划性低体温发生率*

——许 倩 许瑞华* 冯金华 范美龄

1 主题选定

圈员结合临床实际,积极提出相关主题,从重要性(22%)、迫切性(22%)、圈能力(21%)、上级重视程度(16%)、达成性(19%)五方面,依照“5-3-1”评分法,对提出主题进行评分,选出得分最高的“降低腹部手术患者围术期非计划性低体温发生率”为本次活动主题。

名词定义:(1)非计划性低体温(Inadvertent Perioperative Hypothermia,IPH)。即患者在院期间意外发生的对机体有害的体温下降(36℃以下),不包括治疗性低体温或在发生恶性高热时对患者进行的降温。(2)围术期。指从患者决定接受手术治疗开始直至手术治疗后基本康复的全过程。根据IPH发生高危时段,在本活动中将时间界定为术晨至术后24 h。(3)核心体温。即机体深部重要脏器温度,本活动中指使用无线体温传感器测量的腋窝温度。

衡量指标:腹部手术患者围术期IPH发生率=腹部手术患者围术期IPH发生例数÷腹部手术患者总例数×100%。

选题背景:国外有研究报道,围术期非计划性低体温发生率为25%~72%,甚至高达90%[1]。国内研究显示,IPH发生率约为44.3%[2];在非低温治疗手术类型中,腹部手术围术期IPH发生率高达50%以上,明显高于妇产科、骨科等[3-4]。多项文献报道称,术前、术中、术后均有IPH发生风险,可导致麻醉复苏延迟、伤口感染、心功能紊乱、凝血功能异常、寒战等多种不良结局,甚至增加患者死亡率[2,5]。美国、英国、德国等均已发布适宜本国国情的IPH防护指南,我国尚无成熟的IPH防护指南[3-4]。因此,有必要探究适合我国国情的腹部手术患者围术期IPH防护方案,以规范推进临床实践,提升医疗护理服务质量。

2 活动计划拟定

圈员绘制甘特图,遵循PDCA规范制定活动计划表。其中,P阶段所占时长为29.6%,D阶段所占时长为40.8%,C阶段所占时长为18.5%,A阶段所占时长为11.1%。

3 现况把握

3.1 相关流程分析

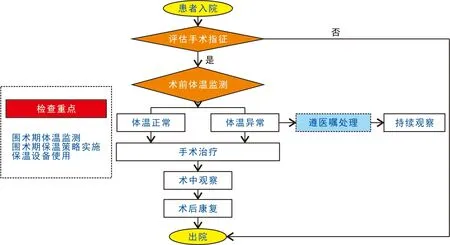

按照传统体温监测与管理流程绘制流程图,找出围术期体温监测、围术期保温策略实施及保温设备使用三大查检重点。见图1。

图1 体温监测与管理流程分析

3.2 现况查检

结合文献和前期调查发现,IPH未识别、保温措施单一、医护知识缺乏、体温监测方案不合理、禁食时间长和患者焦虑等是腹部手术患者围术期IPH发生的相关因素,据此制定查检表进行现场查检。纳入标准:(1)腹部手术;(2)无沟通障碍。排除标准:(1)双侧腋下皮肤破损;(2)敷贴过敏;(3)行双上肢截肢术;(4)合并精神疾病;(5)恶病质。

圈员共查检科室腹部手术患者220人,其中95人发生IPH,发生率为43.18%。其中,IPH未识别、保温措施单一和医护知识缺乏累计百分比为79.20%,依据“80/20”原则,为本期活动改善重点。

4 目标设定

从工作年限、学历、体温质控护士以及品管圈经验值四方面,对圈能力进行测算,得出本期圈能力为86.36%。根据计算公式[6],目标值=现况值-(现况值×改善重点×圈能力)=43.18%-(43.18%×79.20%×86.36%)=13.65%。即,通过活动改善,将腹部手术围术期IPH发生率由43.18%降低至13.65%。

5 解析

5.1 原因分析

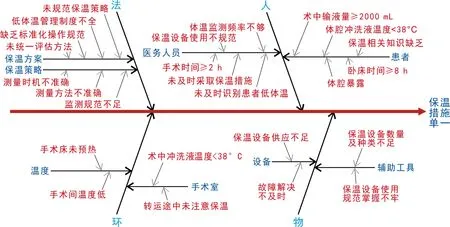

圈员采用头脑风暴法,分别从人、物、环、法四方面,对IPH未识别、保温措施单一及医护知识缺乏进行解析,绘制鱼骨图,见图2、图3、图4。

图2 IPH未识别的原因分析

图3 保温措施单一的原因分析

图4 医护知识缺乏的原因分析

5.2 要因分析

圈员通过“5-3-1”评分法对上述鱼骨图中所有末端原因进行要因圈选。圈员共10人,总分50分,根据“80/20”原则,40分及以上为要因。

经评价,共选出6条要因:(1)无标准化体温监测方案;(2)无个体化保温策略;(3)术中输液量≥2 000mL;(4)卧床时间≥8 h;(5)术中冲洗液温度<38℃;(6)保温设备使用不规范。

5.3 真因验证

圈员依据选定要因设计查检方案,遵循“三现”原则,进行现场查检。调查体温管理流程与体温记录单等资料发现,当前尚无标准化体温监测方案。查看术前及术后卧床时间发现,8%的患者连续卧床时间≥8 h。查看麻醉记录和手术转运交接单发现,术中输液量≥2 000 mL患者占44%。查看冲洗液温度发现,20%的术中冲洗液温度<38℃。现场查检手术室、复苏室及转运途径,92%的腹部手术患者采用非个体化保温策略。查看手术转运各环节现场保温设备使用情况发现,保温设备使用不规范率为88%。针对查检结果,确定无标准化体温监测方案、无个体化保温策略及保温设备使用不规范三项(累计百分比为79.55%)为真因。

6 对策拟定

圈员按照5W1H法,针对真因广泛拟定对策。共10人进行评分,总分150分,根据“80/20”原则,120分及以上为采纳对策,见表1。

表1 对策拟定表

共遴选出11条有效对策,依据对策共性与个性,整合为三大对策群组予以实施:(1)引入无创连续体温监测工具;(2)构建智能链式体温监测方案;(3)制定围术期保温策略。

7 对策实施与检讨

对策一:引入无创连续体温监测工具

对策实施:(1)引入无线体温传感器。改善前,体温监测工具为水银体温计或电子体温计,为点式测量,耗时长,患者依从性差,且记录不连续。无线体温传感器采用6万例数据训练AI,利用专利算法深度拟合核心温度[7],采用隔热材料减少体表温度流失,中央站监护仪直接显示,连续体温曲线数据完全可视化,并可及时预警异常体温。(2)体温监测部位选择。通过预试验遴选体温监测部位,将颈动脉、腋窝及腹股沟三组结果进行比较,结果显示,腋窝温度监测准确性、舒适度均较好,在3 339个数据对照点中与食管温度均差仅为(0.14±0.26)℃,因此,选择腋窝作为体温监测部位。(3)在体温数据传输方式选择上,WiFi传输具有成本低、精度高等优点,但存在信号盲点;蓝牙传输不仅价格低廉、易部署,还可有效弥补WiFi信号盲点。通过对比二者传输优劣势,选择低功耗蓝牙+WiFi传输相结合的体温数据传输系统,其还具有抗干扰、抗电刀、抗除颤等优势,适宜进行病房体温监测。

效果:患者拒测体温次数发生率由18.7%降低至5.2%。

对策二:制定智能链式体温监测方案

对策实施:(1)构建病房、手术室、复苏室多学科团队,在手术室、复苏室、病房安装体温监测与数据接收及传输终端,使患者在围术期不同场所均能得到专业、全面的体温监测服务。(2)根据医护人员需求开展多学科培训,并完善患者宣教资料,保障无线体温监测设备在各环节都能正常运行。

效果:患者体温单记录完整性提升至96.8%,IPH未识别率由31.50%降低至8.23%。

对策三:制定围术期保温策略

对策实施:(1)术前预保温策略。①根据指南推荐,术前2 h~3 h

给予碳水化合物,有助于机体能量储存,降低体温调节中枢应激反应。②术前0.5 h预热手术床至42℃并持续保温。(2)术中个体化保温。①研发“充气保暖手术衣”,采用可拆卸式魔术粘贴扣制成。患者进入手术室后,解开手术部位和输液部位粘贴扣,保证其余部位保暖完好。根据实时无线体温监测预警,当温度低于36.3℃时及时给予智能充气加温,维持患者体温在37℃左右。②改良术中保温策略,加温腹腔冲洗液、输液液体和术中纱布至38℃~43℃。(3)术后持续保温。①复苏室采用暖风机与充气保温毯联合保温,转运途中采用棉被保温。②回病房后采用棉被覆盖保温,将室温调节至24℃~26℃。③术后指导患者早期床上活动,病情允许时协助患者尽早下床活动。④术后在营养师与医护人员的协作下尽早开始经口进食,及时补充机体能量。

效果:针对患者保温措施落实率提升至91.23%,保温设备使用规范率提升至98.20%。

8 效果确认

(1)有形成果。调查数据显示,腹部患者手术围术期IPH发生率从43.18%降低至8.51%。同时,患者寒战发生率从18.56%降低至14.24%,伤口感染发生率从14.53%降低至10.17%,麻醉复苏时长从130 min缩短至90 min,住院天数从7.5 d缩短至5.6 d。

(2)无形成果。全体圈员在品管圈手法运用、责任荣誉、脑力开发、问题解决、活动信心、沟通协调、专业知识及团队精神等方面均得到提升,尤其是品管圈手法运用和沟通协调能力得以大幅度提升。

9 标准化

将保温方案标准化流程、体温监测标准化流程纳入标准化作业书,并在全院推广实施。

统计数据显示,2020年7月腹部手术患者围术期IPH发生率为8.28%,2020年8月为8.17%,2020年9月为8.11%,效果维持良好。

10 检讨与改进

活动检讨与改进见表2。

表2 活动检讨与改进

下一期活动主题:提高肝叶切除患者术后VTE防控措施落实率。