脊髓损伤患者双下肢神经肌肉电生理特征及变化分析

孙心妍

(空军军医大学第一附属医院康复医学科,陕西 西安 710032)

临床认为双下肢周围神经及肌肉功能状态对脊髓损伤患者康复具有重要意义,为确保康复治疗的可靠性,需加强功能状态评估,而单纯量表评价、目测评价等无法科学准确判断周围神经及肌肉功能[1]。采用神经传导及肌电图检测双下肢神经传导速度、自发肌电活动等,明确周围神经及肌肉电生理特征,为康复治疗及预后判断提供可靠依据[2]。基于此,本研究旨在探究脊髓损伤患者行神经传导及肌电图检测分析双下肢神经肌肉电生理特征及变化的价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年1月至2020年2月本院收治的脊髓损伤患者80例作为研究对象,其中男48例,女32例;年龄18~64岁,平均年龄(41.60±3.62)岁。纳入标准:经脊柱CT或MRI等影像学检查提示脊髓损伤;符合《脊髓损伤神经学分类国际标准》相关标准。排除标准:既往下肢骨折及神经损伤病史患者等[3]。本研究获得医院伦理委员会审核批准。患者及家属均签署知情同意书。

1.2 方法 选择日本光电MEB-9404C型号肌电诱发电位仪进行神经传导检测,刺激强度20~99 mA,频率1 Hz,运动传导测定扫描速度2 ms/D,灵敏度5 mV/D,感觉传导测定扫描速度2 ms/D,灵敏度10μV/D,滤波范围20 Hz~10 kHz。检测皮肤温度,维持32℃,采用磨砂膏处理皮肤减少阻抗,运动传导检测胫神经、腓总神经,感觉传导检测胫神经,腓浅神经。选择同心圆针肌电图检测,将电极纳入靶肌肉肌腹中,记录自发电位,包含双侧胫前肌、腓肠肌、股四头肌及L4-S1脊旁肌。

1.3 观察指标 分析双下肢神经肌肉电生理特征。

1.4 统计学方法 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计数资料采用率(%)表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

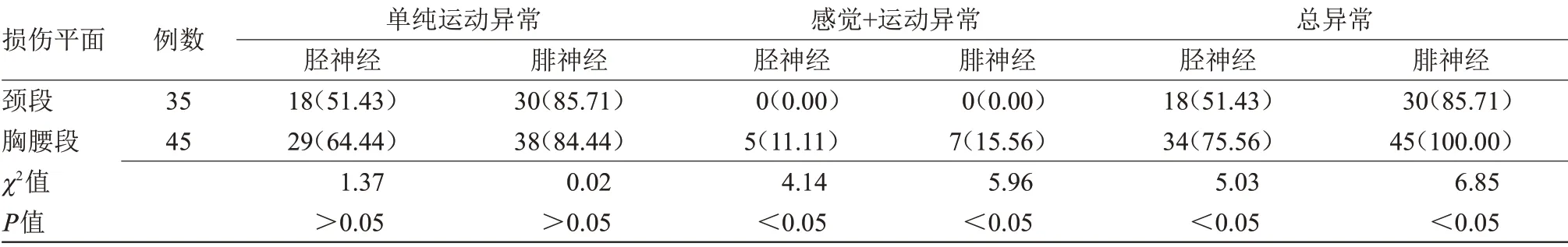

2.1 不同损伤平面患者双下肢周围神经传导特征分析 不同损伤平面患者胫神经、腓神经单纯运动异常比较差异无统计学意义;胸腰段损伤平面胫神经患者感觉+运动异常占比11.11%,腓神经感觉+运动异常占比15.56%,显著高于颈段的0.00%、0.00%,总异常75.56%、100.0%,显著高于颈段的51.43%、85.71%,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同损伤平面患者双下肢周围神经传导特征分析[n(%)]

2.2 不同损伤平面患者运动传导异常特征分析 胸腰段平面患者运动传导以双侧未引出波形特征为主,颈段运动传导以双侧未引出波形及CMAP或SNAP波幅降低多见,见表2。

表2 不同损伤平面患者运动传导异常特征分析[n(%)]

2.3 肌肉自发电活动 80例患者经检测均发现一定程度的自发电活动。

3 讨论

近年来,我国脊髓损伤发病率明显升高,发病后导致患者出现脊髓震荡、脊髓休克等症状,表现出运动、感觉、反射和植物神经功能障碍,严重危害患者身心健康[4-6]。为准确评价脊髓损伤严重程度,需重视对周围神经及肌肉电生理特征分析,其中周围神经传导可通过分析动作电位波幅、潜伏期、传导速度等进行评价,明确损伤程度,配合肌电图检测分析肌源性损害和神经源性损害,而且可划分检测区域检测定位[7-9]。根据相关研究可知,脊髓损伤因脊髓前角运动神经元失去皮质中枢营养导致坏死,继而导致运动神经纤维损害,而且易导致肌肉SA[10-12]。胸腰段损伤患者多伴随上肢周围神经损害,导致出现局灶性或全身性周围神经损害。本研究结果显示,胸腰段损伤平面胫神经患者感觉+运动异常占比11.11%、腓神经感觉+运动异常占比15.56%,显著高于颈段的0.00%、0.00%,总异常占比75.56%、100.0%,显著高于颈段的51.43%、85.71%(P<0.05);胸腰段平面患者运动传导以双侧未引出波形特征为主,颈段运动传导以双侧未引出波形及CMAP或SNAP波幅降低多见;80例患者经检测均发现一定程度的自发电活动,提示胸腰段损伤患者异常特征更加明显,多伴随感觉异常,而且不同损伤平面的周围神经传导异常特征存在差异。本研究尚存在不足,未能充分明确损伤程度、病程与周围神经传导的关系,需深入研究以证实结果的准确性。

综上所述,脊髓损伤患者行神经传导及肌电图检测分析双下肢神经肌肉电生理特征及变化的价值较高,值得临床推广。