我国典型湖泊及其入湖河流氮磷水质协同控制探讨*

高可伟,朱元荣,孙福红,陈艳卿,廖海清,马蕙蕙,3,胡晓燕

(1:长江大学地球科学学院,武汉 430100) (2:中国环境科学研究院,环境基准与风险评估国家重点实验室,北京 100012) (3:西北师范大学地理与环境科学学院,兰州 730070)

湖泊是地表生态系统各要素相互作用的节点,是地球上重要的淡水资源库、物种基因库和洪水调蓄库等,与人类的生产、生活息息相关[1]. 我国湖泊众多,分布广泛,目前共有1.0 km2以上的自然湖泊约为2693个,分布在28个省(自治区、直辖市),总面积8.1万km2,约占国土面积的0.9%[1]. 这些湖泊具有非常重要的价值,例如为人类提供生活饮用水、农业灌溉水等可利用价值;维持一些重要生态价值及为生物提供栖息地;甚至一些湖泊拥有非常重要的文化和宗教价值[2]. 与河流相比,湖泊一般具有3个基本特征,包括集成性、换水周期长和复杂的反应动力学,这些特征也相对容易导致氮磷等营养盐汇聚、累积,从而导致多数湖泊较易富营养化和暴发蓝藻水华[3]. 湖泊流域经济快速发展和人类活动加剧,进一步导致氮磷等营养盐大量输入湖体并长期累积于沉积物和生物体等,从而极大加速了湖泊富营养化进程和生态系统结构等变化. 目前,富营养化也已经成为我国湖泊面临的主要生态环境问题之一[4].

外源氮、磷营养盐负荷的输入,例如含氮磷生活、工农业生产废水的输入等,是引起湖泊氮磷负荷急剧增加并引起蓝藻水华暴发的主要因素之一[5-7]. 近年来我国对外源氮磷的输入负荷,尤其是点源输入负荷控制取得了积极成效[8],湖泊富营养化及蓝藻水华治理需要进一步协同开展外源削减、内源控制以及生态修复[9-12]. 其中,外源氮磷输入进一步严格控制,可能仍是我国一些湖泊,尤其是一些国控重点湖泊富营养化治理的长期和首要任务,是其他途径有效治理的前提和基本保障. 河流是点源、面源输入湖泊的中间过程和重要纽带,点源、面源基本通过入湖河流汇聚并最终输入至湖泊[13]. 例如,我国大型浅水湖泊、流域内河网密布的太湖,其主要入湖河流污染输入负荷可占入湖污染负荷总量的70%~80%[14].

一般而言,河流、湖泊在地形地貌和基本属性等方面存在较明显差异[15-16],尤其是水动力、水力停留时间、分层等,最终体现在生物对氮、磷等营养盐的响应存在显著差异[15]. 因此,河流、湖泊制定氮、磷基准或标准的方法不同或最终限值上差别较大,河流、湖泊的氮、磷基准或标准限值一般分别制定[17-18]. 目前,国际上如美国[19]、英国[20-21]、加拿大[22-23]、日本[24]和韩国[25]等国家制定的河流、湖泊氮磷的基准或标准限值中并未直接体现入湖河流与湖泊水体氮磷水质协同控制,而是分别制定适合河流和湖泊保护的氮磷水质基准或标准限值. 我国现行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中地表水质量标准基本项目标准限值一栏中规定了河流、湖库各类别水质标准限值,是我国湖泊流域河流、湖泊氮、磷控制的基本依据. 依据不同水体、功能和生物响应等,基于科学研究基础和社会经济条件等,分别制定河流和湖泊水体氮、磷基准或标准限值是必要的.

关于入湖河流、湖库和不直接流入湖库河流总磷(TP)控制阈值,Mackenthun[26]指出为防止水体富营养化,不直接流入湖库河流TP理想的目标是0.1 mg/L以下;入湖(库)河流在其流入处TP浓度不得超过0.05 mg/L;湖库水体TP浓度不得超过0.025 mg/L. 显然,入湖河流具有特殊性,而且其输入的外源氮磷与湖体氮磷浓度、富营养化程度和蓝藻水华暴发等往往紧密联系[26]. 因此,入湖河流氮磷控制应该充分考虑下游湖泊富营养化控制和生态保护需求,并执行比一般河流更为严格的限值. 例如美国环境保护局(EPA)颁布的河流与湖泊营养物基准制定指南中均提出了该要求,并通过日最大负荷(TMDL)计划等配套措施实现湖泊及其入湖河流营养盐协同控制[27-28]. 目前,我国现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中对河流、湖泊水体的总氮(TN)、总磷(TP)标准限值的规定差异较大. 以地表水Ⅲ类水质控制目标为例:河流TP≤0.2 mg/L,TN未作要求;湖体TP≤0.05 mg/L,TN≤1.0 mg/L. 为了防治湖库富营养化,与之相互配套发布了《湖库富营养化防治技术政策》(环发[2004]59号),但是《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中河流、湖泊TN、TP标准限值仍然是考核基本依据. 已有研究表明,如果同样以Ⅲ类水质为入湖河流和湖泊水体控制标准,基于湖泊水体Ⅲ类水质控制目标,太湖西北部入湖河流TN协同控制限值应该设定在1.5~1.6 mg/L之间,TP协同控制限值设定在0.071~0.090 mg/L之间[29];鄱阳湖主要入湖河流TN的控制限值应该设定在1.2 mg/L,TP的控制限值设定为0.075 mg/L[30];阳澄湖入湖河流TN的控制限值应该设定在1.64~1.96 mg/L,TP的控制限值设定为0.060~0.076 mg/L[31]. 显然,如果仅以现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中Ⅲ类标准为湖泊及其入湖河流水质控制目标,河流的氮、磷控制标准可能难以满足湖体氮、磷控制需求,对富营养化湖泊外源氮、磷输入有效控制十分不利[29-31].

本研究基于“十三五”期间我国一些典型湖泊及其入湖河流TN、TP浓度差异,以及《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)执行以来,我国大型浅水湖泊太湖入湖河流、湖体TN、TP浓度历史差异、水量变化以及氮磷输入负荷历史变化,分析我国入湖河流氮、磷输入对湖泊水体中氮、磷浓度和富营养化程度的影响,以此分析我国湖泊及其入湖河流氮、磷输入协同控制的必要性;结合国内外关于入湖河流氮、磷控制相关法律法规、指南和研究现状等,初步探讨我国入湖河流和湖体氮、磷协同控制途径并提出可能的政策建议,以期为富营养化湖泊外源氮、磷输入负荷进一步科学控制和《地表水环境质量标准》修订提供支撑和依据.

1 材料与方法

1.1 研究区域

基于“十三五”期间,我国开展水质监测的110个重要湖泊中选取了不同区域、数据较完整的湖泊及其对应的主要入湖河流. 针对现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)执行以来,入湖河流与湖泊水体TN、TP水质指标的历史变化趋势及其对比分析,选取数据较丰富、我国重点治理的大型浅水湖泊太湖及其主要入湖河流为代表性研究对象. 本研究涉及的我国典型湖泊及其主要入湖河流详细信息见表1.

1.2 数据收集与来源

“十三五”期间,研究涉及的典型湖泊及其对应的主要入湖河流TN、TP数据来源于生态环境部国家地表水环境监测数据. 湖泊综合富营养化指数(TLI(∑))等数据和信息来源于生态环境部历年发布的《中国环境状况公报》和《中国生态环境状况公报》,或者湖泊所在省、市官方公开的《生态环境状况公报》等. “十三五”期间,主要是2016-2019年月监测数据,其中2019年一些月份监测数据缺失,统计分析中仅以部分月份数据为统计分析依据,由于月份差异不是十分明显,对总体规律分析影响不大.

另外,2003年以来,太湖及其入湖河流TN和TP水质、输入负荷以及水量等历史数据来源于太湖流域管理局公开的数据及基于太湖流域管理局水质和水量监测数据发表的相关文献资料[32-33]. 近年来太湖及其主要入湖河流TN、TP水质数据采用生态环境部国家地表水环境监测数据. 太湖流域管理局与生态环境监测部门来源的TN、TP水质数据差异对总体变化趋势、相互关系等研究影响较小.

1.3 数据处理与统计分析

同一湖泊水体涉及多个点位监测数据,采用算术平均值方式统计分析该湖泊水体监测数值的平均值;同一湖泊对应多条入湖河流,均统计分析其算术平均值. 平均值计算样本中的变化范围采用标准偏差(SD)表示. 利用Origin 2018软件开展相关性分析,并采用Pearson系数(双尾检验)进行相关性分析. 柱状图、散点图及其对应趋势线等采用Excel 2019软件作图及分析.

2 结果与分析

2.1 “十三五”期间我国典型湖泊及其主要入湖河流氮磷水质对比分析

2.1.1 入湖河流与湖泊水体氮磷水平总体对比分析 近些年来,研究涉及的我国典型湖泊主要入湖河流TN、TP平均浓度基本较对应湖泊高,尤其是滇池、巢湖和太湖入湖河流TN、TP浓度较高(图1). 其中,湖泊TN浓度变化范围大,介于0.55~2.20 mg/L之间,处于湖泊水质Ⅱ~Ⅴ类;对应主要入湖河流TN浓度均值介于0.84 ~6.37 mg/L之间. 这些典型湖泊水体TP浓度介于0.01~0.10 mg/L之间,处于湖泊水质的Ⅱ~Ⅳ类,对应主要入湖河流TP浓度介于0.01~0.19 mg/L之间,属于河流水质Ⅰ~Ⅲ类. 显然,单纯从水质类别上分析,入湖河流氮磷水质控制要优于湖泊水体. 然而,从二者TN、TP实际浓度差异对比分析,表明入湖河流TN浓度是对应湖泊水体的0.96~3.09倍,TP浓度是对应湖泊水体的0.46~2.18倍. 另外,与湖泊水体TN、TP浓度相比,其对应入湖河流TN、TP浓度时空变化范围较大,即图1中误差变化范围相对较大.

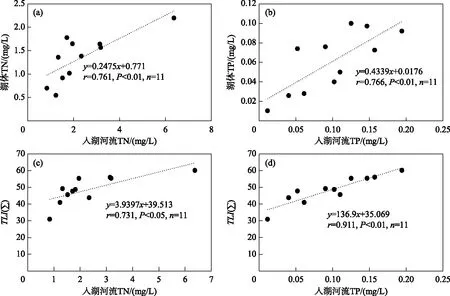

进一步分析结果表明,研究所涉及的这些典型湖泊TN、TP浓度与其对应的主要入湖河流TN、TP浓度呈显著正相关(图2a,b). “十三五”期间,我国一些典型湖泊主要入湖河流氮磷输入仍然对湖泊水体氮磷水平具有直接的影响,进而对湖泊富营养化水平产生了显著影响(图2c,d),即随着入湖河流TN、TP浓度的上升,湖体TLI(∑)显著升高.

图2 “十三五”期间我国典型湖泊及主要入湖河流氮磷营养盐对湖体TN、TP和TLI(∑)的影响Fig.2 Influence of TN, TP concentrations of main inflow rivers on TN, TP and TLI(∑) of typical lakes during the 13th Five-Year Plan period

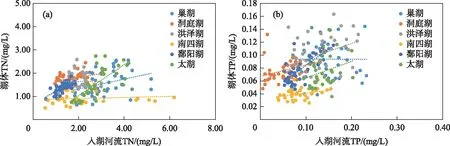

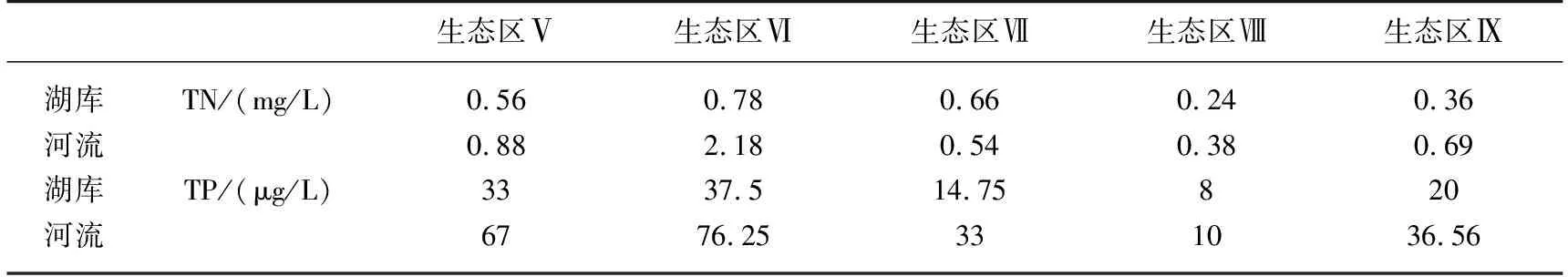

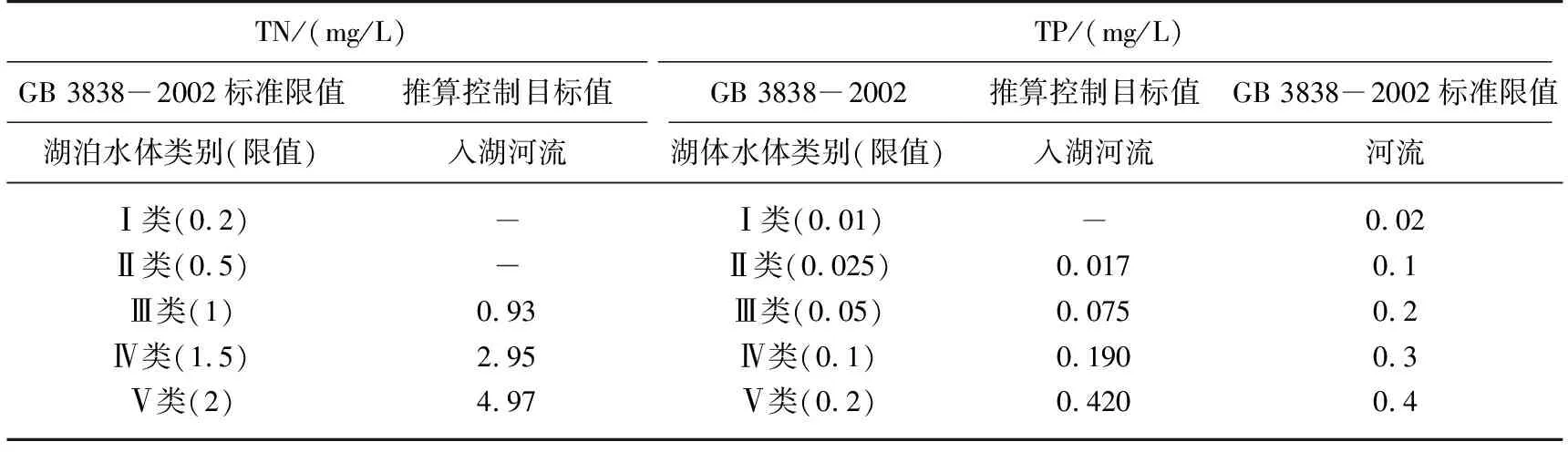

2.1.2 不同区域典型湖泊水体与入湖河流氮磷浓度关系的对比分析 以本研究涉及的东部平原湖区与云贵高原湖区的典型湖泊为例,发现不同地域典型湖泊与入湖河流氮磷浓度的相互关系存在一定差异(图3,4). 基于线性统计分析而言,涉及的东部平原湖区典型湖泊TN浓度(y)与入湖河流TN浓度(x)的响应关系为:y=0.1022x+1.2749(P<0.05);TP浓度的响应关系为:y=0.2397x+0.0515(P<0.05). 云贵高原湖区典型湖泊TN浓度(y)与入湖河流TN浓度(x)的响应关系为:y=0.239x+0.5822(P<0.01);TP浓度的响应关系为:y=0.375x+0.0108(P<0.01). 以此为依据,东部平原湖区典型湖泊和云贵高原典型湖泊达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)不同TN、TP水质类别,推算入湖河流协同控制目标值详见表2. 涉及的东部平原湖区和云贵高原湖区典型湖泊,不同湖泊水体TN、TP水质类别,入湖河流协同控制目标值可能存在较大差异. 仅仅通过河湖氮、磷协同控制,东部平原湖区这些典型湖泊可能难以达到湖泊水体TN、TP的Ⅲ类水质标准,云贵高原湖区这些典型湖泊可能可以达到较好的效果.

表2 基于线性关系推算东部平原湖区和云贵高原湖区典型湖泊入湖河流协同控制目标值

进一步分析表明,在同一湖区内的典型湖泊之间也存在河湖响应关系的明显差异(图3,4). 例如在东部平原湖区,南四湖与其他长江中下游湖泊TN、TP浓度对入湖河流TN、TP浓度的响应规律差异较大(图3). 在云贵高原湖区,滇池入湖河流TN、TP浓度变化对湖泊水体TN、TP浓度具有决定性作用,然而红枫湖和洱海入湖河流TN、TP浓度变化对湖泊水体TN、TP浓度的影响程度相对较小(图4).

图3 “十三五”期间我国东部平原湖区湖泊水体氮磷浓度与其主要入 湖河流氮磷浓度的相互关系(月监测数据)Fig.3 Relationships between nutrients (TN and TP) of lakes and their main inflow rivers in the eastern plateau of China during the 13th Five-Year Plan period (monthly monitoring data)

图4 “十三五”期间我国云贵高原湖区湖泊水体氮磷浓度及入湖河流氮磷浓度的相互关系(月监测数据)Fig.4 Relationships between nutrients (TN, TP) of lakes and their main inflow rivers in the Yunnan-Guizhou plateau of China during the 13th Five-Year Plan period (monthly monitoring data)

2.2 典型湖泊及其入湖河流氮磷控制历史变化趋势对比分析——以太湖为例

2.2.1 主要入湖河流和湖体TN、TP历史变化趋势及其对太湖富营养化的影响分析 总体而言,我国现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)执行以来,环太湖主要入湖河流TN、TP浓度呈显著下降趋势(TN:r=-0.907,P<0.01,n=16;TP:r=-0.723,P<0.05,n=16),太湖水体TN浓度呈显著下降趋势(r=-0.957,P<0.01,n=16),而TP浓度波动明显且无显著下降或上升趋势(r=-0.219,P>0.05,n=16). 2003-2019年期间,太湖水体TN浓度变化范围为1.34~3.17 mg/L,均值为2.28 mg/L,其入湖河流TN浓度变化范围为2.67~5.65 mg/L,均值为4.11 mg/L(图5). 入湖河流与太湖水体TN浓度比值变化不大,主要入湖河流TN年均浓度约为太湖水体TN年均浓度的1.5~2.3倍,这表明GB 3838-2002执行以来,环太湖入湖河流TN浓度与湖体TN浓度差异倍数或者响应关系基本保持稳定. 太湖水体TP浓度变化范围为0.056~0.102 mg/L,均值为0.075 mg/L,入湖河流TP浓度变化范围为0.125~0.233 mg/L,均值为0.173 mg/L,入湖河流与湖区TP浓度对比倍数历史变化较大,介于1.5~2.9之间,尤其是2015年以来变化较大(图5). 这是由于2015以来,入湖河流TP浓度稳中有降,而太湖水体TP浓度却连续上升,综合因素导致入湖河流与太湖水体TP浓度比值突然下降. 这可能是由于2015和2016年丰水年导致大量外源磷输入并在太湖沉积物中累积,以及2015年沉水植物收割和水深增加引起沉水植物的减少,进而导致对磷吸收转化能力下降等导致湖体TP浓度异常升高[14]. 这些因素可能对太湖流域河、湖氮磷协同控制问题提出了更高的要求,即为了太湖TP控制达到某一目标,需要对入湖河流TP浓度执行更严格限值.

图5 太湖2003-2019年入湖河流与湖体TN、TP浓度变化趋势对比分析 Fig.5 Variation of TN and TP concentrations in overlying water of Lake Taihu and the main inflow rivers from 2003 to 2019

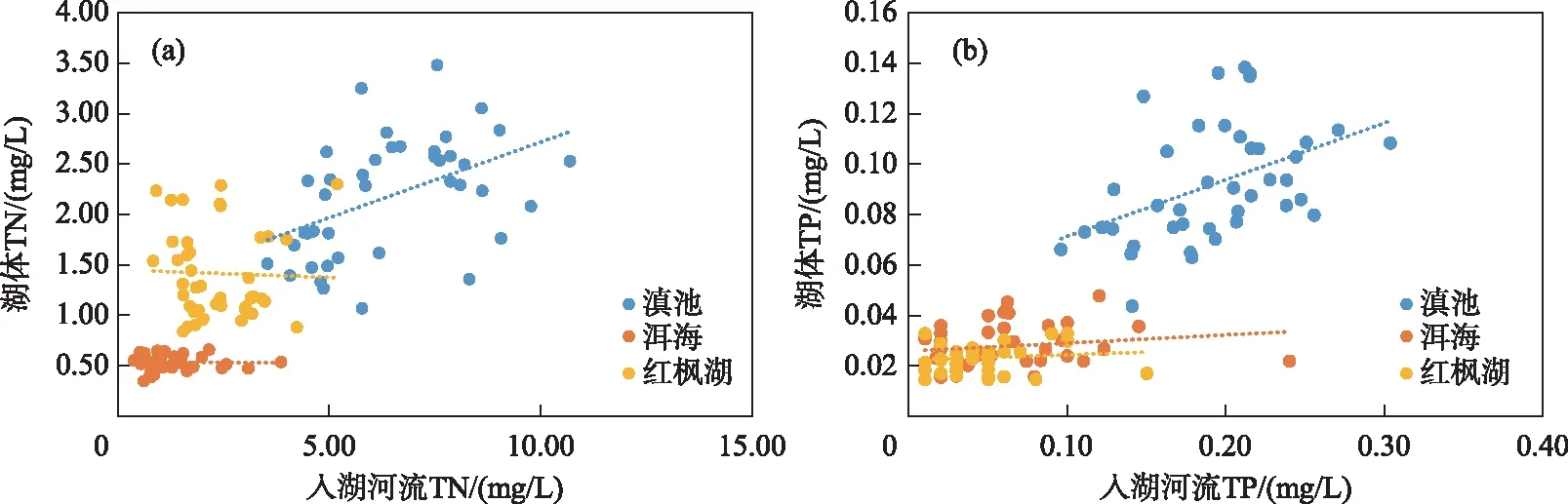

现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)执行以来,入湖河流TN浓度可能一直是太湖水体TN浓度的主要影响因素(图6a),而入湖河流TP浓度对太湖水体TP浓度的影响比较复杂(图6b),这可能是由于内源磷不稳定释放等其他输入因素影响较大. 与太湖水体氮磷对入湖河流氮磷的响应不同,太湖水体TLI(∑)对入湖河流TN、TP浓度具有显著的响应关系(图6c,d). 这表明,虽然太湖水体TP浓度与入湖河流TP浓度的响应关系复杂,但是入湖河流输入磷却是太湖富营养化的关键影响因素之一,说明单纯太湖入湖河流氮、磷水质的提升对太湖富营养化程度的改善具有非常重要的作用.

图6 现行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)执行以来环太湖 主要入湖河流氮磷水质对湖体TN、TP和TLI(∑)的影响Fig.6 Influence of TN, TP concentrations of the main inflow rivers on TN, TP concentrations and TLI(∑) of Lake Taihu from the year 2003

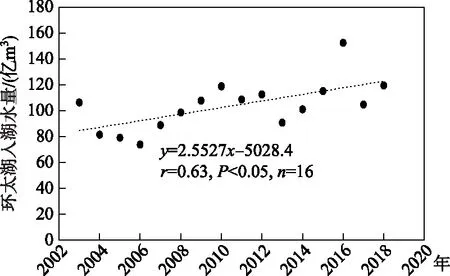

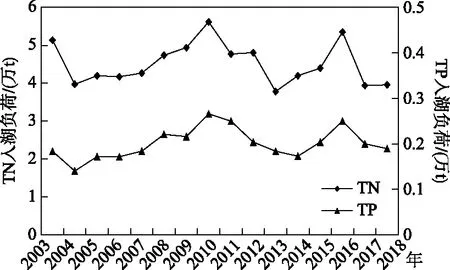

2.2.2 水量变化对太湖流域入湖河流氮磷输入负荷、湖体氮磷水质及TLI(∑)的影响分析 2003年以来,太湖入湖水量变化与TN、TP浓度变化趋势相反,即入湖水量呈现显著上升趋势(图7). 入湖河流水量增加抵消了氮、磷水质变化对输入负荷的影响,即太湖TN、TP输入负荷并未随着TN、TP水质改善而发生明显的下降趋势(图8). 进一步分析表明,入湖河流氮磷负荷与TLI(∑)并无显著相关关系(TN:r=-0.246,P>0.05,n=16;TP:r=-0.398,P>0.05,n=16). 入湖河流TN、TP年输入负荷变化具有一致性(r=0.872,P<0.01,n=16),这表明二者来源、影响因素等可能高度一致,但是输入湖体后对湖体氮、磷浓度的影响有明显的差异(图9).

图7 2003-2018年环太湖入湖水量变化趋势Fig.7 Variation trend of total volume of the main inflow water of Lake Taihu from 2003 to 2018

图8 2003-2018入湖河流TN、TP污染负荷变化趋势Fig.8 Variation trend of TN and TP load of inflow to Lake Taihu from 2003 to 2018

图9 太湖2003-2018年入湖河流TN、TP污染负荷与太湖水体TN、TP浓度的关系Fig.9 Relationship between TN and TP loads and TN and TP concentrations in overlying water from Lake Taihu water from 2003 to 2018

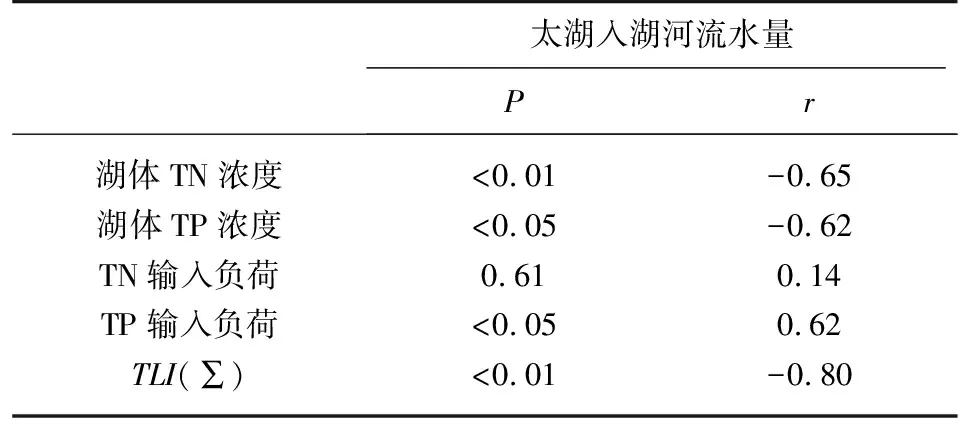

入湖河流水量变化不仅仅是影响TN、TP输入负荷的关键因素之一,也对湖泊水体本身TN、TP浓度的下降具有显著的作用(表3). 这可能是由于氮磷水质的提升,水量增加,有利于缩短湖泊水体换水周期,加快湖体污染物的稀释和自净,提高出湖氮磷通量等. 进一步分析表明,与单纯氮磷水质提升相似,水量的增加对湖泊水体的TLI(∑)也具有显著的改善作用(表3). 因此,水质和水量协同控制,可能是太湖营养盐和富营养化程度进一步有效控制和改善的重要手段.

表3 2003-2018年入湖水量与湖泊水体TN、TP浓度、输入负荷之间的相关性分析(n=16)

3 讨论

3.1 入湖河流氮磷输入对我国典型湖泊水质和富营养化的影响

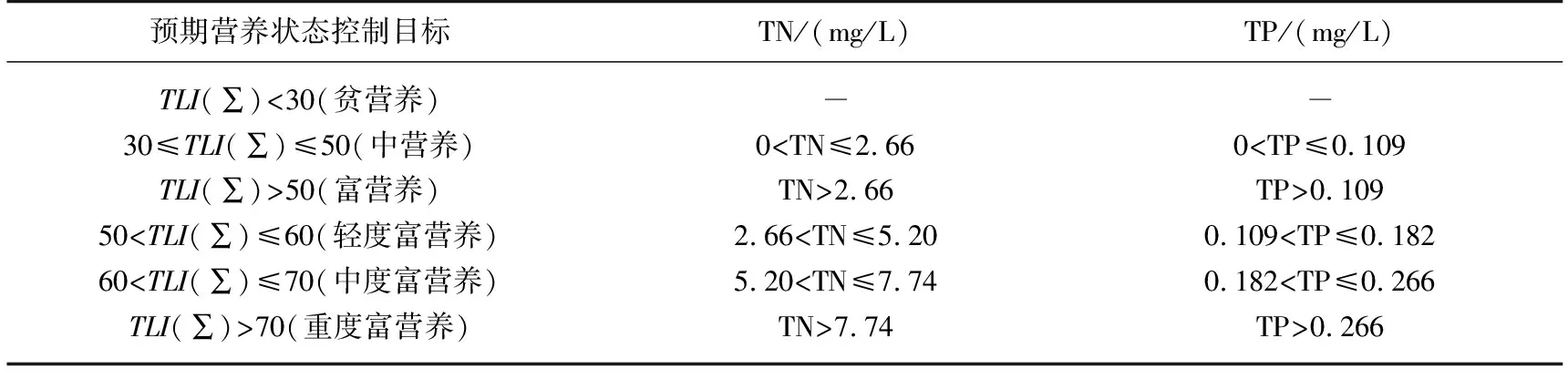

基于现行《地表水环境质量标准》,单纯从水质类别评价,目前我国典型湖泊流域内入湖河流TN、TP水质类别优于湖泊水体,其中TN无限值规定. 但是,总体、区域和历史数据的统计分析均表明我国典型湖泊流域主要入湖河流氮磷浓度水平和输入负荷对湖泊水体TN、TP水平及其富营养化具有显著的影响. 这表明结合《地表水环境质量标准》,进一步开展我国入湖河流与湖泊氮磷协同控制十分必要和紧迫. 基于我国一些典型湖泊的TLI(∑)与入湖河流TN、TP浓度的拟合线性响应方程(图2),表明湖泊不同营养水平控制目标,对应入湖河流TN、TP浓度需要控制到一个合理水平(表4). 总体而言,如果我国一些典型湖泊营养状态控制在轻度富营养化水平以下,入湖河流TN浓度可能需要控制在2.66 mg/L以下,TP浓度控制在0.109 mg/L以下. 另外,随着我国湖泊氮磷输入长期累积、湖泊生态结构改变等,单纯依靠入湖河流氮磷控制可能难以使一些典型湖泊达到中营养水平以下.

表4 基于我国典型湖泊不同营养水平控制目标的入湖河流氮磷协同控制限值

与入湖河流TN相比,入湖河流TP输入对湖泊水体TP浓度的影响较大,对湖泊水体富营养化程度的影响更显著(图2). 这可能与河湖连续系统氮、磷不同生物地球化学过程密切相关[34-35]. 入湖河流输入的部分氮在湖体内通过反硝化作用,最终以氮气的形式返回于大气. 相比之下,入湖河流输入磷,仅能通过出湖水体等输出,被湖体截留的磷均可能成为水体潜在内源磷. 以太湖为例,太湖水体中通过反硝化等途径去除的TN约为太湖入湖河流输入TN的50%左右[36]. 因此,从长期及湖体富营养化控制角度,为了有效防止磷在湖泊内的长期累积,开展入湖河流及其对应湖泊中磷的协同控制可能尤为重要.

我国幅员辽阔,不同区域入湖河流对典型湖泊水体氮、磷水平和富营养化的影响程度可能存在较大差异. 即使在同一区域不同类型湖泊,入湖河流对湖体氮、磷水平及富营养的影响也可能存在较大差异. 以云贵高原湖区典型湖泊为例(图4),洱海、红枫湖均属于深水湖泊,而滇池属于高原浅水湖泊. 入湖河流氮、磷输入对深水湖泊和浅水湖泊氮磷水平的影响存在明显差异:入湖河流氮、磷输入对浅水湖泊的影响显著,而对深水湖泊的影响程度较弱. 这可能是由于水深导致湖体内氮磷生物地球化学循环、自净能力和生物响应等存在差异,浅水湖泊更易富营养化和暴发蓝藻水华[37].

入湖河流氮磷输入对湖泊水体水质和富营养化影响的决定性因素不仅仅是TN、TP浓度,水量可能也是重要因素之一. 以太湖为例,2003年以来,环太湖主要入湖河流氮磷水质和入湖水量均发生了显著的变化. 基于太湖氮磷历史数据分析和文献研究报道[38-39],实际上,入湖河流TN、TP浓度的降低和“引江济太”等入湖水量的增加,均可以同时改善湖泊水体TN、TP浓度及富营养程度. 然而,环太湖主要入湖河流水质提升和水量增加,最终氮磷入湖负荷却未发生显著变化,这可能是影响太湖富营养化和蓝藻水华仍频繁暴发的重要因素之一. 基于湖泊水体TN、TP和富营养化改善目标,太湖入湖水量增加和氮磷浓度降低的同时,也进一步协同调控并有效降低氮磷入湖总量,在保证合理换水周期条件下,使湖体TN、TP浓度水平降低[39-40]. 因此,针对一些入湖水量变化较大的湖泊,入湖河流与湖泊水体氮磷协同控制应该同时考虑入湖河流的氮磷水质和水量,确保水质改善和水量调控对湖体富营养化改善起到更优效果[41].

3.2 国际上关于入湖河流与湖泊水体氮磷协同控制的政策与案例

水质基准是指环境中特定污染物对特定对象(人或其他生物)产生不良或有害影响的最大剂量或浓度,不具有法律效力[42-45]. 同时,水体营养物基准的制定又与毒理学基准不同,需要综合考虑地理区域、水体类型、基准指标、制定方法以及管理与评价等关键因素. 从河流与湖泊营养物基准制定的角度考虑,二者在分类方法、营养物主要指标和其他指标、数据分析和基准建立等方面均存在差异[17],因此二者获得的营养物基准值可能存在较大差异. 水体营养物标准是以营养物基准为依据,在考虑自然条件以及国家或地区的社会、技术、经济等条件的基础上,经过综合分析后制定的,由国家有关管理部门或机关颁布,一般具有法律强制性[46]. 最终,河流、湖泊营养物基准与标准限值均存在一定差异,例如美国EPA推荐的不同生态分区河、湖氮磷基准均存在一定差异,一些河流基准值甚至要严格于湖库水体基准值(表5).

表5 美国环境保护局推荐的部分营养物分区河、湖氮磷基准对比[27-28]

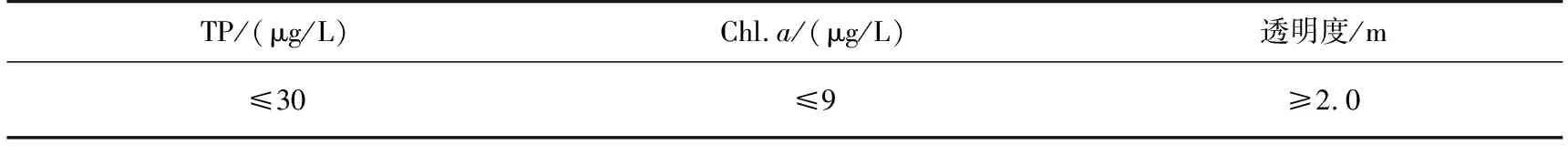

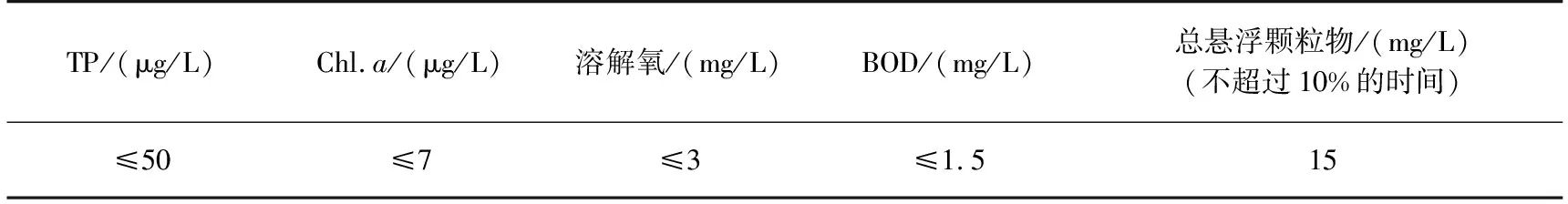

国际上,针对河流与湖泊营养物基准或标准限值存在差异,制定了一些补充技术、政策措施或法律法规等,充分考虑了入湖河流、湖泊水体氮磷协同控制. 例如,EPA现行的河流营养物制定的基准指南中针对入湖河流指出流入静态水体(包括湖泊)的河流可能需要制定更为严格的营养物基准,并在标准限值中体现[27]. EPA现行湖泊、水库营养物制定基准指南中明确指出基于美国《清洁水法》303(d),针对受损水体需要开展每日最大负荷计划(TMDLs)[28],并对上游水体执行更为严格、有实际效力的控制限值. 如果受损湖泊为氮磷引起的富营养化和蓝藻水华问题,按照美国《清洁水法》303(d)要求,为了修复受损湖泊需要制定TMDLs计划并按照削减计划对点源面源负荷进行直接控制和削减. 在TMDL计算过程中需要考虑入湖河流氮、磷负荷,但最终是基于湖泊水体营养物和叶绿素a控制标准,制定点源和面源的污染控制削减方案,结合内源治理等最终达到富营养化湖泊修复目的. 以美国明尼苏达州密西西比河源头区域Little Turtle湖和Irving湖营养物削减TMDL计划为例:Little Turtle湖和Irving湖出现富营养化问题,被纳入EPA受损水体清单,按照美国《清洁水法》303(d)要求进一步制定具有实际效力的营养物削减TMDL计划[47]. 该TMDL计划方案制定过程中,表明入湖河流和湖泊执行不同的TP标准是影响湖体富营养化和蓝藻水华的重要原因(表6,7),即湖泊TP标准限值为30 μg/L以下,但是对应区域河流TP标准限值为50 μg/L以下. 因此,为了满足湖体富营养化控制,湖泊TP标准控制优先于河流标准控制. 基于区域富营养化标准,以湖泊富营养化控制为最终目标,明尼苏达州污染控制局通过HSPF模型和Bathtub模型等制定了详细源头磷污染源控制TMDL

表6 明尼苏达州北部和森林生态区湖泊、浅水湖泊和水库营养物/富营养化标准[47]

表7 美国北部河流营养盐标准和总悬浮物标准[47]

计划,基于最终TMDL计划,河流作为过渡区域,理论上TP控制标准限值为29 μg/L,这个控制目标值甚至要严格于区域湖泊水体TP的标准限值(TP ≤ 30 μg/L)[47].

3.3 我国典型湖泊及入湖河流氮磷协同控制初步探讨

基于本研究涉及的我国典型湖泊水体和入湖河流TN、TP浓度线性关系(图2)推算,表明单独以《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)规定限值控制这些典型湖泊入湖河流TN、TP浓度过于宽松(表8). 因此,针对入湖河流与湖泊氮磷协同控制,需要其他配套措施、方案,甚至制定区域、单个湖泊流域富营养化标准体系等. 关于河湖协同控制问题,张远等[48]针对未来《地表水环境质量标准》修订的探讨中提出“基于总量控制方案,由当地政府制定,并衔接国家标准”. 在实际政策层面,我国为了有效防止湖泊富营养化,与《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)配套的《湖库富营养化防治技术政策》(环发[2004])于2004年发布,并于2017年发布其修订版,在我国湖泊富营养化控制方面发挥了重要作用[49]. 2017年发布的《湖库富营养化防治技术政策》(修订版)(环境保护部,公告 2017年 第51号),基于国内外湖泊富营养化防治经验和教训并结合国内外最新科技成果,其中“污染源治理”部分明确提出“根据湖(库)水生态功能、流域经济条件和技术水平,制定湖(库)及入湖(库)河流氮、磷分期质量标准和控制目标”. 除此之外,我国一些其他技术政策、规划、指南等也突出了入湖河流和湖泊氮磷协同控制. 例如,《水质较好湖泊生态环境保护总体规划》(2013-2020)提出了分区保护策略,要求对东部湖区和云贵高原湖区入湖河流TN、TP污染负荷进行削减和控制. 2017年,水利部制定的《“一河(湖)一策”方案编制指南(试行)》中,要求入湖河流“一河一策”方案要与湖泊方案衔接. 实践过程中,我国对一些重点湖泊也单独开展了入湖河流氮磷协同控制的规划或方案制定,有效实施并取得实际效果. 例如,针对太湖富营养化问题,国家发展改革委员会实施的《太湖流域水环境综合治理总体方案》、《太湖流域治理总体方案》(2013年修编)中基于湖体TN、TP控制目标,明确规定了主要入湖河流TN、TP控制目标浓度值,甚至入河(湖)TN、TP污染负荷总量[41];针对滇池富营养化和蓝藻水华问题,云南省也制定了《云南省水污染防治目标责任书》,其中规定了滇池流域18条主要入湖河流的阶段性TN、TP控制目标[50].

表8 基于线性关系的我国典型湖泊入湖河流TN、TP协同控制目标值

从这些典型湖泊获得的统一的入湖河流氮磷协同控制目标值(表8)来看,显然对于不同湖区典型湖泊入湖河流氮磷协同控制存在过于宽松或过于严格的情况(表2),更无法适用于同一湖区内单个不同湖泊(图3,4). 以研究涉及东部平原湖区典型湖泊而言,单独通过入湖河流氮磷协同控制,多数湖泊可能无法达到Ⅲ类水质目标(表2),这可能与流域背景、内源长期累积和释放、生态结构改变等密切相关. 这些典型湖泊基本位于长江下游,”十三五”期间,长江中下游干流TP浓度基本已经达到0.1 mg/L左右[51]. 因此,这些东部平原湖区典型湖泊入湖河流TP控制显然要充分考虑流域背景、内源累积和释放等,设定合理的河湖氮磷协同控制目标. 因此,结合国内外研究和我国已有的技术政策等,以我国这些典型湖泊与其入湖河流氮磷协同控制分析为基础,建议在考虑这些典型湖泊区域背景基础上,结合《地表水环境质量标准》,开展“一湖一策”的入湖河流氮磷协同控制. 在此基础上,一些水量变化大的湖泊流域入湖河流氮磷协同控制,在传统的氮磷浓度的基础上,也应该关注不同水量下TN、TP差异化协同控制,或者建立水质、水量、通量等多控制目标. 另外,鉴于我国典型湖泊入湖河流磷的输入对湖泊水体磷水平和富营养化的影响较显著,在大量湖泊流域数据分析和充分论证的基础上,建议优先尝试开展入湖河流和湖泊磷协同控制.

关于入湖河流与湖体氮、磷协同控制还需要进一步加强科学研究,例如入湖河流输入氮磷形态变化等对湖体氮、磷和富营养化的影响;除了主要入湖河流以外,一些细小支流氮、磷长期输入对湖体氮、磷及富营养贡献等[13]. 另外,《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)要求水体样品采集30 min后,然后取上层非沉降部分测定有关水质指标,包括TP. 该样品采集要求一定程度上有利于不同浊度水体样品之间的比较,但是对水体样品中实际TN、TP的测定产生了较大的影响,其中悬浮颗粒物(SS)是主要影响因素[52-53]. 以三峡水库干流江段水样为例,当SS浓度大于500 mg/L时,水体样品中90%以上的磷赋存于SS中. 然而,按照《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)水样采集要求,获得水体样品中TP仅代表了实际样品中TP浓度的50%以下[53]. 因此,入湖河流、湖体在不同水动力条件下,二者颗粒态磷浓度差异大,通过该方法获得数据进行对比分析,可能无法较好地反映入湖河流对湖体氮、磷和富营养化实际影响程度. 因此,建议考虑《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)水样采集方式对入湖河流和湖体水体样品氮磷定量分析的影响及其规律,并通过定量反推等方式反映在入湖河流氮、磷控制目标上.

4 结论

基于”十三五”期间我国一些典型湖泊及对应入湖河流TN、TP监测数据对比分析,并结合2003-2018年期间太湖及其主要入湖河流TN、TP、入湖水量和入湖负荷对比分析,结合国际上入湖河流和湖泊氮、磷协同控制,以及《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)和相关配套政策、措施等,针对这些典型湖泊及其对应入湖河流获得主要结论和政策建议如下:

1)入湖河流氮磷水平仍然是我国一些典型湖泊水体氮、磷水平和富营养化程度的重要影响因素之一,其中TP输入对湖泊水体TP的影响较大,对湖体富营养化程度的影响更显著,开展入湖河流及其对应湖泊中磷的协同控制可能尤为迫切.

2)我国一些典型湖泊氮磷水平和富营养化程度单纯依靠入湖河流氮、磷控制已经无法较好地达到Ⅲ类水及以下水平,中营养化水平及以下,建议结合内源控制、生态修复等综合治理.

3)统一的入湖河流氮磷协同控制目标值对于不同湖区典型湖泊入湖河流氮、磷协同控制存在过于宽松或过于严格的情况,更无法适用于单个不同湖泊. 因此,建议在考虑这些典型湖泊区域背景的基础上,开展“一湖一策”的入湖河流氮磷协同控制.

4)入湖河流水量也是湖泊水体氮磷水平和富营养化程度重要因素之一. 一些水量变化大的典型湖泊流域入湖河流氮磷协同控制,在传统的氮、磷浓度的基础上,也应该关注不同水量下TN、TP差异化协同控制,或者建立水质、水量、通量等多控制目标.