2007-2019年太湖藻型和草型湖区叶绿素a变化特征及影响因子*

吴东浩,贾更华,吴浩云

(1:太湖流域水文水资源监测中心,无锡 214024) (2:水利部太湖流域管理局,上海 200434)

太湖流域面积为36895 km2,行政区划分属江苏、浙江、上海和安徽三省一市,是我国经济最发达、大中城市最密集的地区之一,地理和战略优势突出. 太湖水域面积为2338 km2,是流域最大的湖泊,也是流域水资源调度的中心,同时作为流域重要饮用水水源地,年供水量达15亿m3,直接服务人口960万. 2007年,由蓝藻水华引发的黑水团导致了无锡供水危机. 此事件发生后,国家加大了太湖蓝藻治理力度,于2008年5月批复《太湖流域水环境综合治理总体方案》. 随着太湖流域水环境综合治理工作的深入推进,太湖水质状况总体改善明显,但总磷浓度和叶绿素a浓度却显著升高[1-2],王华等的研究结果显示2017年太湖总磷浓度和蓝藻密度较2010年均明显上升[1],蓝藻水华问题依旧是太湖水生态系统受损的最主要表征,也仍将是新一轮太湖流域水环境综合治理需重点解决的核心问题之一.

一直以来,关于太湖蓝藻水华或叶绿素a的相关研究较多,气温升高[3-6]、风速降低[3-5]、极端天气增多[7]、日照时间延长[5]等均有利于太湖蓝藻水华的发生,但相关研究主要针对太湖水华严重的藻型湖区,鲜有关于藻型湖区和草型湖区叶绿素a变化的对比分析,以及不同类型湖区叶绿素a对外界胁迫响应差异方面的相关研究. 同时,降雨对叶绿素a和蓝藻水华具有重要影响,但关于降雨对太湖蓝藻水华影响的研究相对较少,且相关研究选用的雨量数据均来自于太湖或周边少数几个雨量站[2,4],并不能准确阐明太湖蓝藻水华与降雨之间的定量响应关系.

本研究基于2007-2019年太湖逐月监测数据,在阐明太湖藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度变化特征的基础上,分析研究水温、风速、湖西区降雨、沉水植物分布等因素对太湖不同类型湖区叶绿素a的影响,提出相关对策、措施和建议,期望可为新一轮太湖流域水环境综合治理及太湖蓝藻防控提供参考.

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

根据太湖流域地形地貌、河道水系分布及治理特点等,太湖流域分为8个水利分区,分别为湖西区、浙西区、太湖区、武澄锡虞区、阳澄淀泖区、杭嘉湖区、浦西区和浦东区. 太湖环湖大堤采取“东控西敞”的设计,即东段大堤的口门全部进行控制(封堵或建控制建筑物),西段(上游)大堤口门基本敞开. 湖西区位于太湖的上游,面积7549 km2,占流域总面积的20.5%,该区域的河道污染物可直接进入太湖,对太湖水生态环境的影响最大.

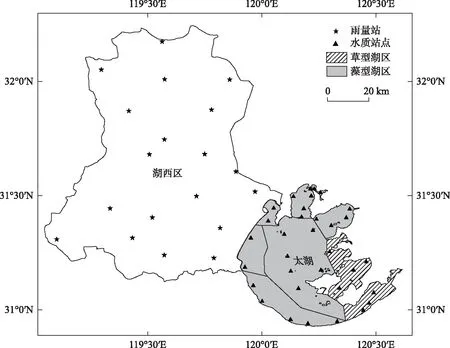

太湖是典型的大型浅水湖泊,根据夏季是否有沉水植物植物分布,可分别划分为藻型湖区和草型湖区,其中藻型湖区主要包括北部湖区、西部沿岸区、南太湖及湖心区等水域,面积约占65%;草型湖区主要包括东太湖、胥湖、箭湖等东部水域,面积约占35%[8]. 在太湖布设31个水质监测站点,其中藻型湖区24个站点,草型湖区7个站点(图1). 2007-2019年,逐月采集水样对总磷、叶绿素a浓度等指标进行监测.

图1 太湖水质监测站点布设及湖西区雨量站分布Fig.1 Sampling sites of Lake Taihu and precipitation stations in Huxi sub-region of the Taihu Basin

1.2 水文气象及水质数据

水温数据来自洞庭西山国家基本水文站,风速数据来自宜兴气象基本站,降雨量数据来自湖西区19个代表雨量站[9].

水下0.5 m分别采集水样用于总磷和叶绿素a浓度的分析. 总磷指标的检测严格按照《国家地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)相关要求,水样送至实验室自然沉降30 min后,用虹吸管吸取上层非沉降部分进行检测,总磷指标的测定采用钼酸铵分光光度法(GB 11893-1989). 采集水样1000 mL,并加入1 mL 1%的碳酸镁悬浊液,防止酸化引起的色素溶解,采用紫外分光光度法(SL88-2012)测定叶绿素a浓度.

1.3 太湖水生植物遥感监测

基于环境小卫星HJ-1A/B CCD影像进行太湖水生植物分布现状解析,对遥感影像进行大气校正与几何校正处理,计算归一化植被指数NDVI(normalized difference vegetation index),采用决策树分类法,对近年来太湖典型月份的沉水植物、挺水植物、湖泊水面进行遥感初分类,结合野外实地调查数据对解译数据进行校准,应用ArcGIS绘制太湖水生植物分布图并统计不同类型水生植物分布面积[10].

1.4 数据分析方法

在单站降水量统计分析的基础上,采用面积加权法计算湖西区面降雨量[9];参照段仲昭等的方法[11],定义连续5日极端降雨量(P5day)用于反映湖西区极端降雨变化情况. 以泰森多边形插值获取31个水质监测站点代表的水域面积,采用面积加权法计算藻型湖区和草型湖区总磷、叶绿素a浓度及近年来藻类和蓝藻密度变化. 在进行数据分析的过程中,未剔除任何监测数据,2007-2019年所有逐月监测结果均用于数据统计分析.

采用Mann-Kendall非参数检验(M-K检验),分析太湖叶绿素a浓度和总磷浓度的突变情况. M-K检验是最初由Mann提出,经Kendall修改后,广泛使用的一种非参数检验方法,它适用于长时间序列的气象及水文数据的突变特征和变化趋势的显著性检验[11]. 采用Pearson系数分析水温、风速、湖西区降雨、沉水植物分布等因素与太湖不同类型湖区叶绿素a之间的关系,P<0.05为显著相关,P<0.01为极显著相关. 采用独立样本t检验对比分析不同时段太湖叶绿素a和总磷浓度差异. 数据统计及分析在Excel 2010、SPSS 20.0和MATLAB中完成,部分绘图在Origin 9.0中完成.

2 结果与分析

2.1 不同类型湖区叶绿素a变化特征

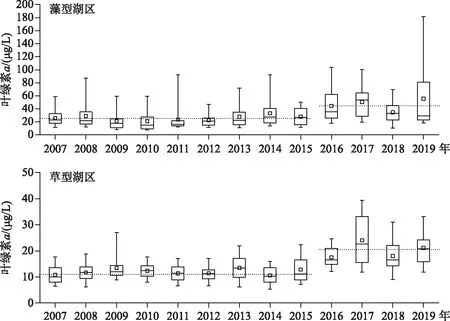

M-K检验结果表明,藻型湖区的叶绿素a变化可分为两个阶段,2016年为叶绿素a变化的拐点. 第1阶段(2007-2015年)藻型湖区的叶绿素a浓度平均值为25.7 μg/L,第2阶段(2016-2019年)的叶绿素a浓度平均值为46.3 μg/L(图2). 采用独立样本t检验对藻型湖区两个阶段的叶绿素a浓度进行统计分析,结果显示第1阶段藻型湖区的叶绿素a浓度显著低于第2阶段(t=-4.26,P<0.01). 2007-2015年,藻型湖区的叶绿素a浓度除了2014年(33.0 μg/L)略高外,其他年份均低于30.0 μg/L;而2016-2019年藻型湖区的叶绿素a浓度均高于30.0 μg/L,最大值出现在2019年,达到55.7 μg/L. 从年际变化来看,2007-2019年藻型湖区的叶绿素a浓度总体呈波动上升趋势,与朱广伟等的研究结果一致[2]. 2007年无锡市发生由于蓝藻水华引发的供水危机,当年的藻型湖区叶绿素a浓度为25.9 μg/L,2019年上升至55.7 μg/L,上升了1.2倍.

M-K检验结果表明,草型湖区叶绿素a浓度变化的拐点年份也为2016年. 第1阶段(2007-2015年)的叶绿素a浓度平均值为12.0 μg/L,第2阶段(2016-2019年)的叶绿素a浓度平均值为20.2 μg/L(图2). 统计结果表明,第1阶段草型湖区的叶绿素a浓度也显著低于第2阶段(t=-7.26,P<0.01). 2007-2015年,草型湖区的叶绿素a浓度均低于20.0 μg/L,最小值出现在2014年,仅为10.6 μg/L;2016-2019年高于20.0 μg/L,最大值出现在2017年,达到24.0 μg/L.

图2 2007-2019年太湖藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度变化Fig.2 Variation of annual chlorophyll-a concentration of algae-dominant and macrophyte-dominant regions, Lake Taihu from 2007 to 2019

2.2 不同类型湖区总磷变化特征

M-K检验结果表明,藻型湖区和草型湖区总磷浓度的拐点年份均为2015年. 第1阶段(2007-2014年),藻型湖区和草型湖区总磷浓度分别为0.077和0.041 mg/L;第2阶段(2015-2019年)则分别为0.091和0.047 mg/L(图3). 统计结果表明,藻型湖区和草型湖区2015-2019年的总磷浓度均极显著高于2007-2014年(t分别为3.75和2.77,P<0.01). 《湖泊营养物基准-中东部湖区(总磷、总氮、叶绿素a)》明确我国东部湖区的总磷基准值为0.029 mg/L,2007-2019年太湖总磷浓度均明显高于这一基准值,为藻类生长和蓝藻水华暴发提供了物质基础,尤其是2015年以后总磷浓度的上升更是为不同类型湖区叶绿素a浓度的上升创造了条件.

图3 2007-2019年太湖藻型湖区和草型湖区总磷浓度变化Fig.3 Annual total phosphorus concentrations of algae-dominant and macrophyte-dominant regions, Lake Taihu from 2007 to 2019

2.3 太湖水文气象条件变化及对不同类型湖区叶绿素a的影响

2.3.1 水温 2007年以来,太湖最低月平均水温呈现“Ⅴ”型变化,2007年为6.27℃,之后逐渐降低,并于2011年达到最低(2.65℃),之后呈明显上升趋势,于2019年达到最高(8.60℃). 与月最低水温变化趋势相似,前冬(上年12月至当年2月)积温也呈现“V”型变化,2011年最低,仅为511.40℃,2019年为近年来最高,达到859.80℃. 相关性分析结果表明,最低月平均水温及前冬积温的高低对藻型湖区叶绿素a浓度具有极显著影响(r分别为0.77和0.74,P<0.01),与朱广伟等的研究结论一致[6]. 根据蓝藻水华“四阶段理论”,春季蓝藻复苏量与有效生理积温呈正相关[12],冬季最低温度的上升,有利于底泥中的蓝藻更早的复苏和生长,更快形成生长竞争优势.

从图4可以看出,2007-2019年,太湖年平均水温也存在较大差异,最大值为19.10℃,最小值为17.28℃,相差1.82℃. 相关性分析结果表明,年平均水温对藻型湖区叶绿素a也具有显著影响(r=0.59,P<0.05). 李亚春等的研究结果也表明,大面积蓝藻水华主要出现在日平均温度≥20℃的情况下,其中25.1~30℃为高发区间[13],蓝藻对高温的耐受能力强于其他藻类[14],微囊藻(Microcystis)生长的适宜水温为28~32℃且35℃的水温并不会导致其生长速率明显降低[15],温度上升总体有利于微囊藻的生长. 1971年以来环太湖地区气温整体上呈增暖趋势[16],且1992年以后太湖的年平均水温每10年上升0.37℃[17],在全球变暖大背景下,太湖水温仍有可能进一步上升,将更有利于藻型湖区叶绿素a浓度的上升及蓝藻水华的发生.

图4 2007-2019年太湖最低月平均水温及其与藻型湖区叶绿素a浓度的关系Fig.4 Variation of the lowest mean monthly water temperature and its relation with chlorophyll-a concentration of algae-dominant region, Lake Taihu from 2007 to 2019

与藻型湖区类似,水温对草型湖区叶绿素a浓度也具有显著影响. 最低月平均水温、年平均水温与草型湖区叶绿素a浓度呈显著相关(r分别为0.68和0.65,P<0.05),前冬积温与草型湖区叶绿素a浓度呈极显著相关(r=0.71,P<0.01).

2.3.2 风速 2007-2019年太湖风速呈现稳定下降趋势. 相关性分析结果表明,年均风速与藻型湖区叶绿素a浓度之间呈极显著负相关(r=-0.77,P<0.01,图5). 蓝藻具有伪空胞,可以随着环境条件的变化,在水柱中主动上浮和下沉. 随着风速的下降,风浪的扰动能力减弱,更有利于蓝藻主动上浮至水面形成水华,在与其他浮游植物竞争中占据优势[18]. 同时,低风速持续时间延长,湖底间歇性缺氧/厌氧的概率增加,更有利于浅水湖泊中底泥溶解性营养盐的释放,从而加重水体富营养化,有利于蓝藻水华的发生[3]. Zhang等的研究结果表明,1992年以来太湖的日最大风速和日平均风速分别下降了1.00和0.68 m/s[17],风速条件变化趋势将更有利于藻型湖区蓝藻水华的暴发. 草型湖区叶绿素a浓度与年均风速之间呈显著相关性(r=-0.69,P<0.05),但相关性不如藻型湖区.

图5 2007-2019年太湖年平均风速变化及其与藻型湖区叶绿素a浓度的关系Fig.5 Variation of mean annual wind speed and its relationship with chlorophyll-a concentration of algae-dominant region, Lake Taihu from 2007 to 2019

2.3.3 降雨量 2007-2019年湖西区降雨量总体呈上升趋势且年际降雨量变化较为剧烈,最小值出现在2008年,为749.7 mm;最大值出现在2016年,达到2025.5 mm,是2008年的2.7倍. 湖西区年内降雨过程变化更为剧烈,最小月降雨量出现在2010年11月,仅为2.8 mm;最大月降雨量出现在2015年6月,高达556 mm;从年内降雨变化过程来看,5-9月是湖西区降雨的主要时段,占当年降雨总量的57%~91%(图6).

图6 2007-2019年湖西区 逐月降雨量及年降雨量变化过程Fig.6 Monthly and annual precipitation variations in Huxi sub-region of the Taihu Basin from 2007 to 2019

湖西区年降雨与当年藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度之间的相关性不明显(r分别为0.35和0.31,P>0.05),且湖西区1-6月降雨与藻型湖区5-7月的叶绿素a浓度之间的相关性也不明显(r=0.19,P>0.05). 相关研究结果表明,极端降雨会促进当年湖泊蓝藻水华的暴发[18-19]. 本研究发现,湖西区当年P5day与藻型湖区和草型湖区下年度叶绿素a浓度之间的关系均显著(r分别为0.60和0.62,P<0.05,图7). 2007-2019年湖西区P5day最大值出现在2016年,达到293.7 mm. 降雨极端事件可以显著改变湖泊的营养盐输入过程[18,20],大雨强下土壤溶解性总磷的流失速率可达到小雨强下的25倍[20]. 由于极端降雨,大量的污染物会在短期内大量进入太湖并导致年入湖污染负荷的上升,朱伟等的研究结果表明,2016年6-7月和10月的两次洪峰分别带入580.5和268.2 t磷进入太湖,占全年总量的50%[21]. 一般而言,磷是湖泊富营养化的限制因子,不同于氮元素的迁移转化路径,降雨带入的磷进入太湖后很难经由出湖河道排出,60%~70%滞留在湖体中,2016年流域发生的大洪水这一比例更是高达88%[21]. 在水体厌氧或缺氧[22]、pH变化[23]、温度上升[24]等条件下沉积物中的磷会再次释放进入湖体,从而为下年度藻类生长和蓝藻水华创造有利条件.

图7 2007-2019年湖西区P5day与 藻型湖区下年度叶绿素a浓度的关系Fig.7 Relationship between P5day in Huxi sub-region of the Taihu Basin and next year’s chlorophyll-a concentration of algae-dominant region from 2007 to 2019

2.4 水生植物分布对不同类型湖区叶绿素a的影响

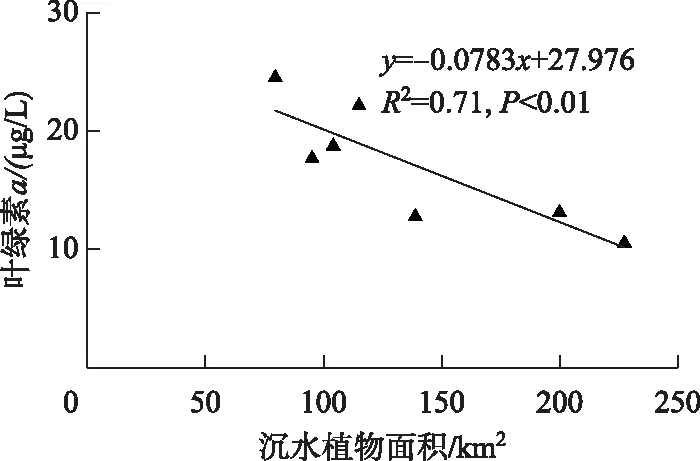

遥感监测结果显示,2012-2014年太湖沉水植物分布面积基本稳定在250 km2左右(不包括东太湖3000 hm2的围网养殖面积,下同),2015年骤降至约30 km2,2016年上升至约50 km2,之后逐渐缓慢恢复[10]. 如图8所示,2012年5月28日太湖东部水域胥湖及东太湖沉水植物分布面积较广,约270 km2,2015年同期(5月12日)仅为28 km2,2019年(5月21日)有所恢复. 沉水植物分布面积较大的2014年,草型湖区叶绿素a浓度为10.7 μg/L;而沉水植物面积骤降后,草型湖区叶绿素a浓度迅速上升,2015和2016年草型湖区的叶绿素a浓度分别达到12.9和17.9 μg/L. 统计结果表明,沉水植物分布面积与草型湖区叶绿素a浓度呈显著负相关(r=-0.84,P<0.01,图9),而与藻型湖区叶绿素a浓度之间相关性不密切(r=0.65,P>0.05),可见沉水植物面积的减少促进了草型湖区藻类的生长及蓝藻水华的发生. 沉水植物在抑制底泥再悬浮,吸收水体氮、磷等方面具有重要作用,同时其也可以与藻类竞争营养物质并分泌化感物质抑制藻类的生长,面积骤减后其对藻类生长的抑制作用明显减弱,导致草型湖区叶绿素a浓度上升.

图8 近年来太湖水生植物分布面积变化Fig.8 The comparison of submerged plant coverage of Lake Taihu in recent years

图9 2013-2019年太湖沉水植物 分布面积与草型湖区叶绿素a浓度的关系Fig.9 Relationship between submerged plant coverage and chlorophyll-a concentration of macrophyte-dominant region, Lake Taihu from 2013 to 2019

另外,太湖沉水植物分布面积的骤减也为蓝藻空间扩张创造了有利条件. 2014年以前太湖的水生植物优势种主要为马来眼子菜、狐尾藻等“冠层型”沉水植物[8],植物叶片可以长至水面. 这些“冠层型”沉水植物与荇菜等浮叶植物混生,可形成“天然屏障”,阻碍敞水区的蓝藻向东太湖等草型湖区漂移. 水生植物减少后,“天然屏障”消失,大量蓝藻直接漂移进入草型湖区,这可能是草型湖区,尤其是东太湖近年来蓝藻水华强度上升的主要原因之一. 统计结果表明,2014年以前,藻型湖区蓝藻水华强度与草型湖区相关性极小(r=0.01,P>0.05),而2015年以后相关性显著上升(r=0.41,P<0.01),也证明了这一观点.

3 讨论

3.1 太湖蓝藻水华变化特征及原因分析

2007-2109年太湖藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度均呈波动上升趋势,水温、风速、降雨条件均有利于藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度的升高. 2017年和2019年的最低月平均水温分别为7.48和8.40℃,明显高于2007-2019年的均值(5.89℃),可能是这两年太湖蓝藻水华强度达到历史最高水平的关键影响因子. 同时,野外调查也发现,2016以来草型湖区蓝藻水华已成为常态,高温时段经常可见明显蓝藻水华. 草型湖区位于太湖的下游,是上游来水的主要排水通道. 沉水植物减少后,藻型湖区产生的蓝藻在水流搬运及风生流的作用下直接进入草型湖区,从而导致水体透明度降低,进而对草型湖区湖泊生态系统产生较大胁迫,需加强关注.

本研究也发现,风速对草型湖区叶绿素a的影响程度低于藻型湖区,而降雨对草型湖区叶绿素a的影响程度高于藻型湖区,这与不同生境类型的藻类组成差异有密切关系. 藻型湖区蓝藻密度占绝对优势,藻类组成单一,动力扰动强度较小的水体更有利于蓝藻生长,因此风速的降低对藻型湖区叶绿素a的影响更大. 同时,草型湖区总磷浓度明显低于藻型湖区,营养盐的限制作用相对更加突出,藻类生长对外源输入污染物响应更直接,因此降雨对草型湖区叶绿素a的影响更大. 另外,由于太湖沉水植物分布面积小且空间差异大,主要分布在东部湖区,因此其对北部湖区、西部湖区、南部湖区和湖心区等水域的藻类生长抑制作用微弱,二者之间的相关性不明显.

本文重点研究了水文、气象及水质变化对太湖蓝藻水华的影响. 许多研究结果均表明,底泥内源释放与湖泊富营养化和蓝藻水华之间存在密切联系[25-26],Ding的研究结果表明太湖底泥SRP释放存在明显的季节性变化,从而导致水华期间水体出现氮限制[27],Yang等在巢湖也发现了类似的变化特点[28]. 太湖是典型的大型浅水湖泊,污染底泥较丰富,且受风浪扰动影响大[26]. 有必要加强太湖不同湖区底泥磷释放与蓝藻水华之间的定量响应关系研究,科学指导太湖蓝藻防控.

3.2 太湖水生态系统稳态变化

本研究也发现,太湖藻型湖区和草型湖区的水质变差较蓝藻水华提前一年,水质变差的拐点为2015年,而水华加剧的拐点为2016年. 生态系统在转变为一个具有不同的结构和功能的稳态之前所能够承受的扰动大小称为生态系统恢复力(ecological resilience)[29]. 太湖作为大型浅水湖泊,具有较强的生态系统恢复力,由于生态系统内部复杂的动力学过程及负反馈(stabilizing feedback)机制,使其能够承受一定的外部压力,维持当前的稳态而不发生明显变化[30],因此在2015年流域大洪水及沉水植物面积骤减等因子共同影响下,太湖仅表现出水质有所恶化,而叶绿素a浓度并未明显上升. 但2016年又发生了创历史新高的流域特大洪水,降雨量较常年偏多47%,由于大洪水引发的外界胁迫超出了其生态阈值(ecological threshold),导致藻型湖区和草型湖区的叶绿素a浓度均明显上升,并达到新的稳态. 同时,由于生态系统存在一定的迟滞效应(hysteresis),达到新的稳态后能够保持其长期具有稳定性[31],这可能是2017年入湖污染负荷较2016年明显减少[1],但藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度仍保持较高水平的一个重要原因.

3.3 降雨对湖西区入湖负荷及蓝藻水华的影响

湖西区北部运河平原区地面高程一般为6~7 m,洮滆、南河等腹部地区和东部沿湖地区地面高程一般为4~5 m,地势呈西北高、东南低,逐渐向太湖倾斜[32]. 由于太湖环湖大堤的建设按照“东控西敞”的原则,湖西区的口门基本敞开. 湖西区的地势条件及口门控制方式均有利于降雨产流直接进入太湖. 同时,近年来,江苏省湖西地区加强了沿长江口门的引水力度,调水试验表明湖西区高达70%的沿长江口门引水量会进入太湖[33]. 由于沿长江口门引水量的增加,导致湖西区河湖水位抬升,在降雨的作用下区域水资源更容易进入太湖,进一步提高了降雨与湖西区入湖水量之间的相关性. 另外,随着流域经济社会的快速发展,城镇建设用地、工矿仓储用地、以及交通用地等不透水面积增加明显,耕地(主要是水田)、林地以及湖泊湿地明显减少[34],导致相同的降雨条件下更容易产流. 多种因素共同作用下导致湖西区降雨量与湖西区入湖水量之间呈极显著相关性(r=0.87,P<0.01).

湖西区土地利用类型较为丰富,人为活动影响较强,面源污染较为严峻,朱乾德针对湖西区的野外模拟试验结果表明,降雨对地区的水质污染具有重要影响[20]. 季海萍等的研究结果表明,2007-2018年环太湖年均入湖水量较1986-2006年同期增加29.9亿m3,其中湖西区贡献29.0亿m3,降雨增多是主要影响因素之一[9]. 近年来,湖西地区入湖河道氮、磷浓度明显降低,以湖西区入湖水量最大的城东港为例,2007年总氮和总磷平均浓度分别为5.88和0.204 mg/L,2019年分别降至2.52和0.166 mg/L,降幅分别为57%和19%. 虽然入湖水质在改善,但由于入湖水量的上升,导致2007年以来湖西区入湖负荷仍居高不下[1],且2016年太湖流域发生大洪水,入湖氮、磷负荷增加更为明显[21].

太湖北部水域的研究结果表明,5-7月水体的叶绿素a浓度与上半年1-6月的降雨量有很好的相关性[2],而本研究表明二者之间的相关性并不明显(r=0.19,P>0.05). 太湖及流域面积大,降雨具有较大的空间差异性,本研究采用的雨量站多达19个,明显多于该分析研究采用的雨量站数量,能较为全面地反映流域降雨对太湖蓝藻水华的影响,这可能是导致研究结果存在较大差异的主要原因. 同时,降雨量越多,有效的光照时间可能越少,从而不利于藻类的繁殖,因此湖西区年降雨量与当年藻型湖区叶绿素a浓度之间的关系也不明显. 相反,由于极端降雨导致大量的总磷污染负荷进入太湖并沉积,在下年度合适的环境下会再次进入湖体,为藻类生长和蓝藻水华提供关键营养盐支撑.

3.4 太湖藻型湖区蓝藻防控建议

由于迟滞效应,湖泊生态系统达到新的平衡后很难在短时间内发生转变[31],且随着全球变暖,降雨极端事件发生的概率将会进一步增加,有利于大面积蓝藻水华的暴发[7];同时由于太湖本身就是一个巨大的“磷库”,太湖蓝藻水华强度在短期内仍可能处于较高水平. 实践证明,蓝藻打捞是多年来控制太湖沿岸藻源性湖泛的主要且有效措施[35],在高强度蓝藻水华情形下,必须高度重视高温时段太湖蓝藻水华防控工作,进一步提高蓝藻打捞处置效率,必要时辅以曝气等措施,防止蓝藻在水源地取水口附近水域堆积、死亡并诱发黑水团,保证水源地供水安全. 同时,2008-2017年较1986-2007年平均降雨量多150 mm,增加了13%,且流域降雨量有可能进一步增加[9],会大幅抵消水质浓度改善的效果,从而维持入湖负荷仍处于较高水平. 随着林地及湖泊湿地的减少,对湖西区污染物的拦截、缓冲和净化作用减弱,进而导致相同降雨量条件下更多的污染物进入太湖. 根据水利部太湖流域管理局发布的《太湖健康状况报告》统计结果,湖西区总磷入湖污染通量约占总污染物入湖通量的75%[36],在湖西区非点源污染占比超过50%的现状下,迫切需要开展环境友好型的农业生产技术或建设氮、磷拦截工程等生态修复措施,并进一步加强降雨尤其是极端强降雨期间湖西区非点源污染的防控,推动湖西区入湖污染物通量逐步降低.

3.5 太湖草型湖区水生态修复

沉水植物对于浅水湖泊功能的发挥具有重要影响,沉水植物分布面积减少后,太湖东部水域的叶绿素a浓度明显上升,虽然现阶段太湖沉水植物分布面积较2015年明显增加,但较2014年以前仍有很大差距,且东西山之间及东茭咀附近水域的沉水植物恢复速度极为缓慢. 已有研究结果表明,风浪扰动是影响太湖沉水植物分布的决定因子之一[37]. 需要在入湖污染物“减排”基础上实施“扩容”策略,强化太湖草型湖区沉水植物管控,进一步优化太湖水位调控,同时积极探索适用于东西山之间及东茭咀附近水域的沉水植物生态修复方法,如布设消浪装置,降低风浪扰动强度,尽快恢复草型湖区沉水植物分布面积至2014年以前水平,充分发挥沉水植物对蓝藻水华的抑制作用及对水质的净化作用.

4 结论

1)2007-2019年太湖藻型湖区和草型湖区蓝藻叶绿素a和总磷均呈波动上升趋势,且两种类型湖区叶绿素a变化的拐点年份均为2016年,总磷浓度变化拐点年份均为2015年.

2)年平均水温、前冬积温、最低月平均水温与藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度均呈显著相关. 湖西区年内降雨过程和年际变化剧烈,湖西区年降雨量与当年藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度关系不明显,而湖西区P5day与下年度藻型湖区和草型湖区叶绿素a浓度均呈显著相关. 沉水植物分布面积与草型湖区叶绿素a浓度呈显著相关.

3)在地形条件、口门控制方式、区域引水以及区域下垫面变化等因素共同作用下,湖西区降雨显著影响区域入湖水量. 湖西区入湖污染物通量占总入湖污染物通量的比例高,由于湖西区入湖水量的上升,区域入湖污染物通量居高不下.

4)太湖蓝藻水华强度在短期内仍可能处于较高水平,必须高度重视沿岸带蓝藻打捞工作,同时需迫切探索适用于湖西区强降雨期间的污染防控技术,推动湖西区入湖污染物通量稳步降低.

5)东西山之间及东交咀附近水域的沉水植物恢复速度极为缓慢,可通过布设消浪装置等生态修复措施,降低风浪扰动作用,尽快恢复草型湖区沉水植物分布面积至2014年以前水平.

——以武汉紫阳湖为例