基于“数字化课堂观察”平台改进教学行为的研究

——以初三化学“物质的溶解性”为例

江苏省苏州市第三十中学校 张皙钰

一、问题的提出

教学行为是教师和学生在课堂教学过程中,为达到教学目标而采取的行为。可以细化为施教与学习两大部分。在教学环境中,施教行为和学习行为相互作用又彼此影响。教学行为对教学目标的达成度,就是课堂教学评价的聚焦点。

自教育研究逐步规复以来,单一甄别一堂好课的课堂教学评价越来越不适应当下的教育环境。以往的课堂教学评价更多的关注施教行为。比如教材的安排、教学环节的设计。在化学教学上,更多的是关注实验的创新,觉得教学设计做好了,学生自然而然就学会了,淡化了学习行为。

听、评课,多是教师之间的互相学习或鉴戒。对课堂整体评价,缺乏理性的支撑,实际上削弱了对现实的指导意义。如何将课堂评价转变为促进有效教学的杠杆。多元交互式“数字化课堂观察平台”,无疑是一种非常好的途径。

其一,多元交互式“数字化课堂观察平台”,从多元视角观察并实况采集课堂中的学习过程。把处于边缘化的学习过程,推向与学习结果同等重要的地位。把简单的实体思维逐步发展成关注动态教学活动,注重课堂生成的复杂思维。真正体现出了“以学论教”。

其二,多元交互式“数字化课堂观察平台”,通过对大数据的后台分析,运用数字展现了课堂教学的发生、运行和实现;运用数字呈现出教的艺术与学的个性。对教学行为上的偏差,给出准确的诊断和明确的修正方向。

二、以化学“物质的溶解性”一课为案例的研究

下面就以我执教的“物质的溶解性”为课例,进行详细说明。这是一节常规课,对实验班、对照班,两个平行班进行同题跟踪听课。

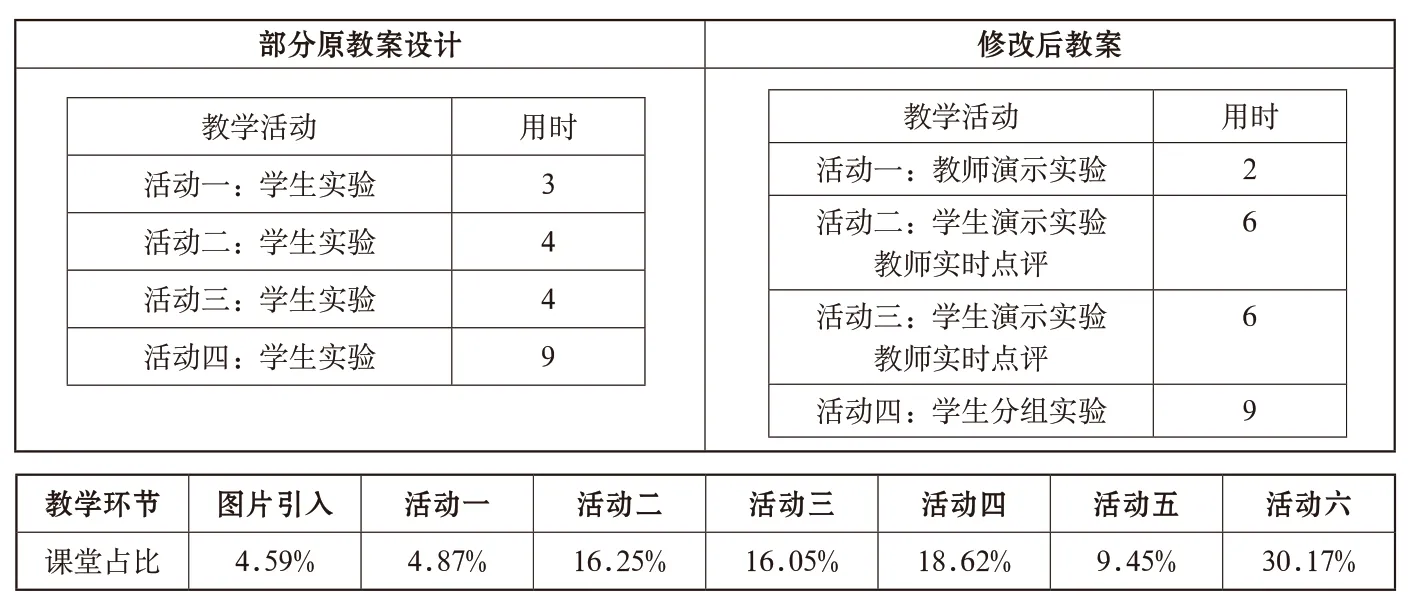

(一)教案设计(见表一)

表一

(二)课堂实录

本课例采取了围桌型小组合作实验的学习方式。教学过程是充满递进式实验的探究活动。借助课堂观察平台,通过“教学过程实录”的维度观察与信息采集,得出的课堂观察统计表。

(三)评估结论分析

课堂观察信息的采集为分析课堂教学行为提供数据支撑。实验班发生的这节化学课课例中,课堂教学没有实现全部的教学设计。

教学活动2(“活动一”学生实验)计划用时3 分钟,占教学环节用时比重的7.5%,而“教学过程实录”采集到的数据是7 分零3 秒 ,占教学环节用时比重的16.73%。比原计划上浮了9.23%。教学活动3(“活动二”学生实验)、4(“活动三”学生实验),计划用时4 分钟,占教学环节用时比重的10%,而实际上采集到的数据,分别占了18.75%和19.11%,上浮了7%和4.45%。由此分析得出,教学活动2 至4 的学生实验远远超时,致使教学活动6(“活动五”板书归纳),学生缺少了反思的时间。部分知识要点由教师代答,有明显赶进度的意图。教学活动7(“活动六”习题反馈),学生丧失了独立思考能力的培养时间和学以致用的练习机会。

显然在原教学设计中,老师没有完全掌握学生已有的实验操作水平。这直接导致了课堂教学未达成预期目标。

(四)教学过程的二次设计

在评估结论分析之后,对教学设计进行修改。(见表二)

表二

“活动一”修改为教师演示实验。通过教师的演示,帮助同学们回忆学过的实验技能。“活动二”“活动三”修改为学生代表演示实验、教师实时点评。通过观察、点评学生演示实验,有效固化实验技能。这样在“活动四”,学生分组实验中,两位演示过实验的同学就能成为小老师,帮助同组或周边小组同学流畅地完成实验验证。同时,掌握本节课的主要知识要点。为高效完成“活动五”“活动六”提供充足的时间,反思并进行习题反馈,达成新旧知识的融会贯通。

(五)课堂实录的二次采集

在对照班进行了同题“教学过程实录”的维度观察与信息采集,得出课堂观察统计表。

(六)评估结论的二次分析

教学活动2(“活动一”教师演示实验),用时2 分零1 秒,占教学环节用时比重的4.87%,达成预期目的。教学活动3(“活动二”学生演示实验)、4(“活动三”学生演示实验),用时分别占了16.25%和16.05%。学生技能的巩固直接影响到了教学活动5(“活动四”学生小组实验)的用时。由第一次的25.36%下降为18.62%。为教学活动6(“活动五”板书归纳)多挤出了2.45%的时间。更为教学活动7(“活动六”习题反馈)多创设了8 分55 秒,使其在教学环节用时比重中上浮了21.67%。

本节课的优点也凸显了出来。教学活动7(“活动六”习题反馈)占27.34%,说明教师注重培养学生独立思考和交流的素养。教学过程中体现了对学生研究能力的培养和指导。

在实验班的授课过程中,我明显感受到学生实验技能的生疏。而在对照班中,则能感受到学生从容应答的神闲气定。在课后习题反馈中,对照班的学生知识框架更清晰。学生的认知性、技能性、体验性都得到了不同程度的提升。

三、开展数字化平台观察指导课例研究的思考

教学行为的提升是一个立足于课堂评价基础上的课堂教学设计再完善,以及课堂教学再实践的循环过程。可靠而有效的课堂教学评价,不仅将教学设计与课堂实际关联起来,还能促进教师教学素养的提升和学生独立价值的发展。对于教育力价值的提升,更是取决于课堂教学评价的深入发展。课堂教学评价的功能逐步从工具理性指导下的课堂教学评价功能定位,向价值理性引领下的负载发展价值的课堂教学评价功能定位发展。负载发展的价值定位逐渐成为主流,恰与有效教学的旨趣精准对位。

(一)评估指标基于过程性学习的展现

课堂教学评价若对教学有实际的指导意义,必定离不开以学习者为主的课堂情境。同一个知识要点,切入层次的深浅,是由学生现有知识水平来决定的,备课先要备学生。评价的量化指标要有学生的学习过程。“课堂观察”平台中的“教学过程实录”精准还原了课堂的原貌。通过与教学设计的比对,用吻合度来评判教学过程的有效性。推动“设计”—“实施”—“反思”这一过程的循环渐进。实现了教学与评价的有机融合。

(二)评估结论基于可见证据的呈现

本文例举的这节化学课的课例,使用了朱雪梅主持研发的“多元交互式”课堂观察数字平台。此平台将可预设、可调节的各类专门化观察量表嵌入平台中,采用行为编码的思路,在评价课堂教学行为过程中,依托手机为移动终端,采集“教”与“学”的表现性行为信息与数据,通过后台计算与图形化处理后,为课堂教学行为提供客观的量化证据。完成课堂评价从“定性”到“定量”判断的转型。

《2018 年教育信息化工作要点》中提到,将启动实施教育信息化2.0行动计划。从传统纸笔记录听、评课走向信息数字化,并且能够认识到课堂评价的新功能,是一线教师在“互联网+教育”新时代中必须完成的教育技能升级。