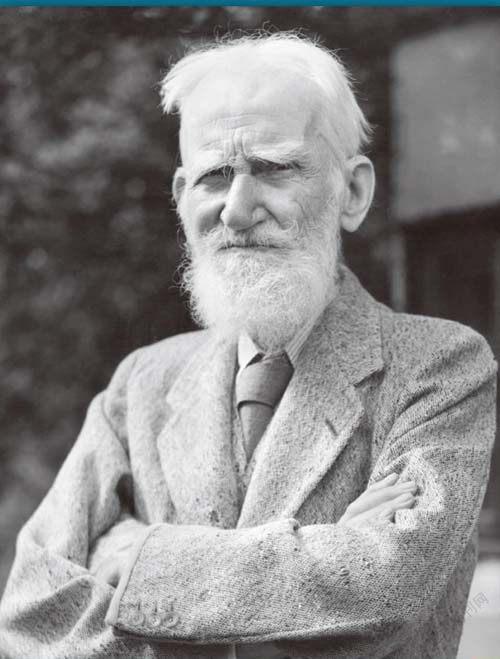

走进诺贝尔——萧伯纳

酷因乐

1925年,诺贝尔文学奖公布了获奖名单。获奖的是一位白胡子老爷爷,他就是萧伯纳。这位大文豪因作品充满理想主义和人道主义精神而得奖,却以诙谐幽默闻名世界。他创作了52部传世佳作,有着充满戏剧性的人生。小档案姓名:乔治·伯纳德·萧(人称“萧伯纳”)国籍:爱尔兰生卒年:1856年-1950年职业:剧作家、评论家成就:他是个爱尔兰人,却是英国文学史上的第二大剧作家(第一名是莎士比亚)以及第二大“段子手”(第一名是王尔德)。他还是历史上唯一一位获得英国学术奖、诺贝尔文学奖、奥斯卡奖三项大奖的人。最重要的是,他快快乐乐地活到了94岁!

青年“干啥啥不行”

萧伯纳出生在爱尔兰的首都都柏林。他的父亲是一个落魄的贵族,他的母亲出身乡绅世家,因此萧伯纳从小便有条件接受教育。在他还小的时候,他家和一位音乐理论家合租了一幢房子。耳濡目染之下,萧伯纳爱上了音乐,能用口哨吹出许多优秀歌剧的片段。

萧伯纳20岁那年,他的父母离婚了。他跟着母亲来到了一海之隔的英国伦敦。年轻的萧伯纳十分渴望找到一份工作来养家糊口,他先在爱迪生电话公司外务部找到一份差事,然后这家公司倒闭了。接着他到《大黄蜂》报撰写音乐评论,这份报刊也停刊了。

一朝“顿悟”磨戏剧

那个时候的英国戏剧是十分让人失望的。受过高等教育的萧伯纳对此毫无兴趣,甚至嘲笑它们是迎合低级趣味的“糖果店”。不过,当他听了剧评家朗诵挪威剧作家易卜生的剧本《培尔·金特》后,感受到“一刹那间,这位伟大诗人用魔力打开了我的眼睛”。

萧伯纳成为易卜生的崇拜者,还写了一本名为《易卜生主义精华》的书。萧伯纳认为写戏是很有前途的一项事业,他下定决心要革新英国的戏剧!

從那以后,他认真地体会人生,关心生活在社会底层的人们,甚至关心远在世界另一端的中国。1925年上海“五卅惨案”发生后,萧伯纳严厉谴责英国的残暴行径,支持中国人民的反帝爱国运动。1931年“九一八”事变之后,“国际反帝同盟”曾委托一批世界文化名人到中国访问,其中就有萧伯纳。

他还认真研读过《资本论》,公开发言承认自己是“一个社会主义者”。他主张艺术应当反映社会问题,反对“为艺术而艺术”。

一生创作成文豪

萧伯纳的创作人生足有60多年,他写下了大量评论文章,创作了52个剧本。

1925年,他因《圣女贞德》这个剧本获得了诺贝尔文学奖。获奖理由: “由于他那些充满理想主义及人情昧的作品——它们那种激动性讽刺,常蕴含着一种高度的诗意美。”

此时的他早已不像年轻时那么需要这笔钱了。于是,他把这笔约合8000英镑的奖金捐给了还在为填饱肚子而挣扎的穷作家们。

不过,萧伯纳在戏剧方面的成功不是偶然的,这是他十倍努力的结果。面对接踵而来的盛赞,萧伯纳回了一句名言:“别人一夸我,我就局促不安,因为夸得还不够!”

萧伯纳在上海

之前我们提到,萧伯纳极为厌恶社会的不公,对备受欺压的中国抱有善意。他到访中国、在上海短暂停留的时间里,受到了中国文艺界的热烈欢迎——宋庆龄请吃饭,鲁迅、蔡元培、梅兰芳、林语堂等“大牛”出席陪同。鲁迅根据回忆写了一篇杂文——《看萧和“看萧的人们”记》。当时的上海野草书屋还专门出版了一本《萧伯纳在上海》。

长寿秘诀

一个努力型的作家要如何在文学史上留下姓名?除了坚持写作和一些运气,活得长也是一个重要条件。萧伯纳活了94岁,在当时人看来简直是“寿星”。刨除“长寿基因”等人力不可改变的因素,萧伯纳的生活方式是很值得我们参考的。

首先是吃饭问题。萧伯纳的食谱在英国人看来简直朴素至极——可可茶、黑面包、通心粉、小扁豆、鸡蛋和一定数量的生菜。另外,他还不抽烟、不喝酒,连咖啡都很少碰。然后是运动。萧伯纳不同于大多数“死宅”作家,他非常喜欢户外运动——游泳、划船、爬山、打网球、骑单车、跑步、骑马……只要是他能接触到的,几乎没有他没练过的。最后是晒太阳。英国多雾霾,当年的伦敦外号“雾都”,经常见不到阳光。为了争取到更多的阳光,萧伯纳在庭院里建造了一座木屋,木屋底部安装了转动机关,可以随着太阳的移动而转动。晚年的他长时间在这座“阳光小屋”里写作、生活。

1950年11月2日,萧伯纳因病逝世,终年94岁。这位英国文学史上最幽默的作家,他的墓碑上刻着这样一句话:“我早就知道无论我活多久,这种事情迟早都会发生的。”