改良henry入路对桡骨远端骨折的疗效

吴玲普

【摘要】目的:探究改良henry入路对桡骨远端骨折的疗效。方法:选取2020年1月至2021年1月收治的106例桡骨远端骨折患者,随机分为两组,对照组选用直接掌侧入路,研究组选用改良henry入路,比较两组并发症、出血量、手术时间、Werley评分、桡骨高度、掌倾角、尺偏角。结果:对照组与研究组并发症发生率分别为10.3%、5.7%,与对照组比较,研究组并发症发生率更低(P<0.05);与对照组比较,研究组出血量与手术时间更少(P<0.05);与对照组比较,研究组Werley评分更低(P<0.05),但桡骨高度、掌倾角、尺偏角无明显差异(P>0.05)。结论:对桡骨远端骨折患者进行改良henry入路治疗,效果理想,出血量少,并发症发生率低,是一种安全且有效的治疗方法。值得推广与应用。

【关键词】改良henry入路;桡骨远端骨折;治疗效果

【中图分类号】R683.41.【文献标识码】A.【文章编号】2096-5249(2021)10-0057-02

桡骨远端为密质骨与松质骨交接位置,与桡骨远端关节面距离小于3 cm,易受外力影响,骨折发生率较高[1]。严重影响患者正常工作,因此应探究合适治疗方法[2]。随医学水平进步与发展,对桡骨远端骨折治疗方法越来越多,主要为直接掌侧入路与改良henry入路两种治疗方法[3]。该研究选取2020年1月至2021年1月本院收治的106例桡骨远端骨折患者,对其选用以上两种方法治疗,希望改善临床症状,提高生活质量,现将有关内容做如下报道。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2020年1月至2021年1月本院收治的106例桡骨远端骨折患者。将患者随机分为两组,研究组(n=53),男27例,女26例,年龄20~75(43.6±1.5)岁;对照组(n=53),男28例,女25例,年龄20~74(43.4±1.4)岁。两组患者一般资料对比差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准[4]:(1)临床资料完整,签署知情同意书患者;(2)年龄大于18岁患者;(3)经临床诊断,确诊为桡骨远端骨折患者;(4)符合桡骨远端骨折诊断标准患者;(5)该研究期间没有参与其他临床研究患者。

排除标准[5]:(1)合并其他骨折患者;(2)随访时间小于12个月患者;(3)对手术不耐受患者;(4)桡骨远端骨折既往病史患者;(5)神经损伤患者;(6)精神疾病患者。

1.2 方法

对照组选用直接掌侧入路治疗:对患者进行臂丛或全身麻醉,取仰卧位,将患肢向外展开,旋后,放在手术台上。由前臂远端掌侧面,向桡动静脉、桡动脉屈肌腱与桡侧腕屈肌腱间,对肱桡肌、桡动静脉牵开,对正中神经、拇长屈肌腱、掌长肌腱、桡侧腕屈肌腱牵拉。切开肌肉起始位置骨膜,剥离骨膜,充分牵拉,将骨折断端显露,但是不需要将桡腕掌韧带与掌侧关节囊切开,对关节面情况观察,将腕背侧切口附加,不需减压腕管。直视下将复位骨折块撬拨、牵引,将桡骨高度、尺偏角、掌倾角恢复,临床固定克氏针,之后选取合适长度的锁定加压接骨板,放置于桡骨远端掌侧面。将1枚克氏针放于钢板远端钉孔位置,观察钢板与克氏针情况,若位置不佳,需对钢板与克氏针位置进行调整,直至出现满意透视位置,查看桡骨远端骨干中央是否有钢板存在,之后对接骨板滑动孔、骨折远远端固定,观察骨折复位情况,确保螺钉与钢板处于适当位置,最后进行切口缝合与冲洗。

研究组选用改良henry入路治疗:在掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱间作切口,长度约为5~7 cm,将皮肤切开,对皮瓣进行游离,并将深筋膜、皮下组织切开,牵开正中神经、桡侧将桡侧腕屈肌腱、桡动静脉、拇长屈肌腱,向尺侧将指浅屈肌腱、指深屈肌腱、掌长肌腱牵拉,切断旋前方肌桡侧肌肉起点位置,剩余操作同直接掌侧入路治疗。

1.3 观察指标

对比两组并发症,统计桡动脉损伤、静脉损伤、正中神经损伤、肌腱损伤、骨不愈合、再次骨折患者例数,计算发生率。

对比两组出血量与手术时间。

對比两组Werley评分、桡骨高度、掌倾角、尺偏角。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 19.0分析,计数资料应用Fisher χ2检验,以率(%)表示;计量应用t检验,以(x±s)表示,当P<0.05时差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组并发症对比

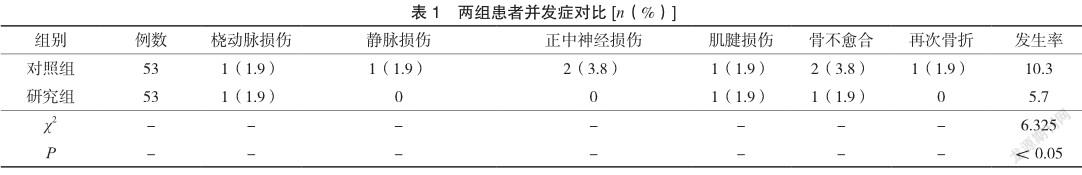

对照组与研究组并发症发生率分别为10.3%、5.7%,与对照组比较,研究组并发症发生率更低(P<0.05),见表1。

2.2 两组出血量与手术时间对比

与对照组比较,研究组出血量与手术时间更短(P<0.05),见表2。

2.3 两组Werley评分、桡骨高度、掌倾角、尺偏角对比

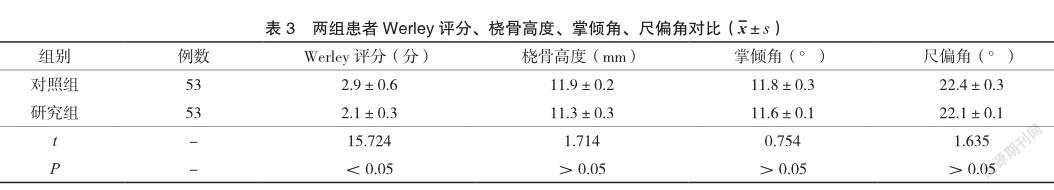

与对照组比较,研究组Werley评分更低(P<0.05),但桡骨高度、掌倾角、尺偏角无明显差异(P>0.05),见表3。

3 讨论

研究数据显示,桡骨远端骨折发病率越来越高,随年龄上升,骨质疏松现象明显,骨折发生率升高[6]。年轻人骨质情况佳,骨折常为高能力损伤[7]。手术是治疗桡骨远端骨折主要方法,在临床治疗中直接掌侧入路与改良henry入路治疗应用广泛,掌侧入路可对桡骨远端掌侧移位骨折块显露并固定,同时可对背侧骨折块进行处理,对背伸肌腱干扰较小,肌腱断裂率降低[8-9]。虽如此,该治疗方法常会出现并发症,对患者预后产生不利影响[10]。桡侧腕屈肌腱与桡动静脉为Henry入路切口分离间隙,尽管不需显露,但是可对正中神经进行保护,血管损伤程度较低,但增加了固定难度[11]。Henry入路对桡侧柱骨折块可有效显现,所以对桡侧柱骨折固定与复位效果更理想。

Henry入路治疗临床应用广泛,不需要对正中神经显露,牵拉时会对桡骨远端骨折显露,可保护桡侧腕屈肌腱等组织,可降低损伤程度[12]。该研究探究改良henry入路对桡骨远端骨折患者预后影响,研究结果显示,对照组与研究组并发症发生率分别为10.3%、5.7%,与对照组比较,研究组并发症发生率更低(P<0.05)。结果表明,较直接掌侧入路,改良henry入路效果更理想,预后效果理想,临床症状可明显改善。该研究探究改良henry入路治疗桡骨远端骨折效果,研究结果显示,与对照组比较,研究组出血量与手术时间更短(P<0.05);与对照组比较,研究组Werley评分更低(P<0.05),但桡骨高度、掌倾角、尺偏角无明显差异(P>0.05)。结果表明,改良henry入路操作简单,该治疗能够更大程度降低Werley评分,是一种安全性较高的治疗方法,患者满意度高。

该研究纳入符合条件样本探究改良henry入路对桡骨远端骨折的疗效,临床应用可行性较高。虽如此,该研究因纳入样本较少,研究年限较短,可能对研究结果准确性产生影响。因此,在接下来研究中应纳入符合条件样本,进行更深一步研究,提高研究准确性。

综上所述,对桡骨远端骨折患者进行改良henry入路治疗,效果理想,出血量少,并发症发生率低,是一种安全且有效的治疗方法。因此,改良henry入路治疗值得推广与应用。

参考文獻

[1] 徐吉海,滕晓峰,蔡利斌,等.桡骨远端骨折合并尺骨茎突基底部骨折致急性桡尺远侧关节不稳定的手术疗效分析[J].中华手外科杂志,2021,37(2):102-105.

[2] Zebardast N,Zheng C ,Mhs H.Effect of a Schlemm’s Canal Microstent on Early Postoperative Intraocular Pressure after Cataract Surgery[J]. Ophthalmology, 2020, 127(10):1303-1310.

[3] 柯铁,张永发,许志贤,等.肩峰下前外侧入路复位锁定钢板内固定治疗肱骨远端骨折的疗效[J].中华创伤杂志,2019,35(11):1017-1023.

[4] 刘小智,宋坤修,马丙栋,等.桡骨远端骨折桡侧移位对桡尺远侧关节稳定性的影响[J].中华手外科杂志,2019,35(6):437-440.

[5] Jarvie GC,Kilb B,Willing R,et al.Apparent Proximal Ulna Dorsal Angulation Variation Due to Ulnar Rotation[J].Journal of Orthopaedic Trauma,2019,33(4):e120-e123.

[6] 朱成明,石展英,胡居正,等.两种保留旋前方肌的内固定方法治疗桡骨远端不稳定骨折的近期临床疗效[J].重庆医学,2019,48(12):140-143.

[7] 尹龙,蒋立,孙祥水,等.3种不同方法治疗大龄儿童不稳定桡骨远端骨折的对比研究[J].中华实用儿科临床杂志,2020,35(9):705-708.

[8] 应晓洲,陈昭心,陈辉,等.保留旋前方肌改良Henry入路掌侧钢板内固定治疗老年桡骨远端骨折[J].中华创伤杂志,2020,36(6):514-519.

[9] Moloney M,Farnebo S,Adolfsson L.Incidence of distal ulna fractures in a Swedish county:74/100,000 person-years, most of them treated non-operatively[J].Acta Orthopaedica,2019,91(3):1-7.

[10] 范联鲲,李超雄,林向全,等.桃红四物汤联合复位外固定术对不稳定型桡骨远端骨折患者的临床疗效[J].中成药,2019,41(4):814-817.

[11] 夏长江,袁志峰,方宁.基于桡骨三维有限元模型分析桡骨远端骨折的生物力学特征[J].中国组织工程研究,2020,24(6):893-897.

[12] Lindeman RW,Morris R,Weatherby P,et alEffect of Elbow Positio n on Load to Failure in Olecranon Fracture Fixation: A Biomech anical Cadaveric Study[J].Journal of Orthopaedic Trauma,2019,33(5):256-260.