唐风宋韵《菊花台》

你的泪光柔弱中带伤

惨白的月弯弯勾住过往

夜太漫长凝结成了霜

是谁在阁楼上冰冷的绝望

雨轻轻弹朱红色的窗

我一生在纸上被风吹乱

梦在远方化成一缕香

随风飘散你的模样

菊花残满地伤

你的笑容已泛黄

花落人断肠

我心事静静躺

北风乱夜未央

你的影子剪不断

徒留我孤单在湖面成双

花已向晚飘落了灿烂

凋谢的世道上命运不堪

愁莫渡江秋心拆两半

怕你上不了岸一辈子摇晃

谁的江山马蹄声狂乱

我一身的戎装呼啸沧桑

天微微亮你轻声地叹

一夜惆怅如此委婉

——《菊花台》

收录于2006年专辑《依然范特西》

《菊花台》这首歌由周杰伦作曲,钟兴民老师编曲,吉他是蔡科俊所弹,录制的弦乐团是北京中国爱乐乐团,这首歌编得很高级,弦乐编写更是出彩,堪称周杰伦的经典之作。这是首五声调式的创作,五声音阶是中国古代的音乐旋律主架构,一般而言,偏哀伤的曲式,可用小调,而一些比较明朗欢乐的曲式,通常为大调。为何话题说到这里呢?这是因为,很多人都觉得五声音阶就是小调歌曲,但其实并不能这样简单理解,五声音阶并非小调歌曲,它只是拥有小调歌曲的曲式特征,这里所谓的小调,指的是西洋小调。这首歌里的古筝很对味,很中国风,可以说,古筝就是专为五声调式所发明的乐器,但古筝的音域范围并非只能弹五声调式。这首歌的结尾处有葫芦丝,静静地聆听,又仿佛是笙的声音,周杰伦在这首歌里的演唱,相较于以往唱腔有所改变,变得比较内敛,但高音之处依然元气十足飙得很高。

当初创作《菊花台》歌词的灵感来自哪里?首先,“惨白的月弯弯,勾住过往”的“月弯弯”得自那首南宋以来流行于江苏省一带的地方民歌“月儿弯弯照九州,几家欢乐几家愁”。再来是“梦在远方化成一缕香”的“一缕香”出自《红楼梦》的“软衬三春草,柔拖一缕香”,是宝玉题大观园的时候所写的。还有“花已向晚飘落了灿烂”的“向晚”来自李商隐的那句“向晚意不适,驱车登古原。”以上的创作来源,就是读过了某些诗句,印象深刻,创作歌词的时候,就用到某些词句。最后有创作具体来源的还有“北风乱夜未央”里面的“夜未央”,取材自1959年鹿桥出版的小说《未央歌》,“央”的含义除了中央跟央求之外,还有终止、完结,所以未央就是未到一半的意思,夜未央也可以说是夜晚将尽未尽时。另外,《未央歌》就是还没有唱到一半的歌,指的就是故事还没结束。《未央歌》这本书描述的是抗战时期,来自各地的大学生被疏散到大后方,在那所临时成立的云南昆明西南联合大学里所发生的故事,这本书受到中国台湾20世纪六七十年代文青学子的喜爱。

介绍完歌词段落里的一些关键语句后,特别跟大家再分享两段歌词,这两段可以说“很有戏”,当初创作完成时,连我自己都觉得如此的词意意境可遇不可求。

一段是“你的影子剪不断,徒留我孤单在湖面成双”。记得有次在学校做讲座,有同学问道:“既然已经是孤单一个人又怎么会成双呢?是笔误吗?这个歌词的逻辑不对。”我当下就解释说:“正因为一个人,所以只能与自己的倒影成双,更能凸显出孤单之意,也更添悲伤。”另一段是“愁莫渡江,秋心拆两半,怕你上不了岸,一辈子摇晃”,这句歌词我以拆字的手法,去铺陈歌词的含义。因为“愁”字拆开来看,便是秋与心,所以我将“愁”字比作一个人,他渡过了不该渡过的河,招惹了不该招惹的红尘,于是上不了人生的岸,无法了断尘缘,反而落得一辈子摇晃动荡、不得安宁的结局。

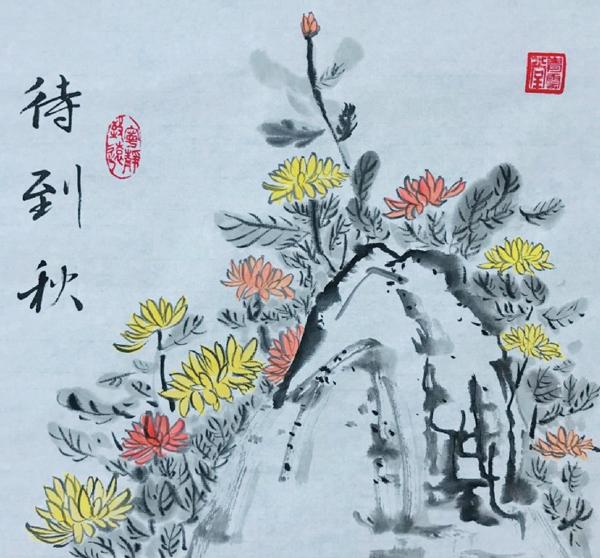

接下来我们谈谈歌名的由来。其实真有一处菊花台,它就位于南京雨花台区旁的一座小山丘上,现在小山丘上有9位爱国志士的烈士墓。此处古地名为“新亭”,为军事要地,相传乾隆南巡偶然来到此地时,适逢山丘上整片菊花盛开,故特地将其命名为“菊花台”,菊花台与知名的雨花台遥遥相望。但我是多年后偶然才从网络资料上得知南京城郊外有这么一个菊花台的。而当时取这个名字是为了配合电影的内容,因创作歌词时,便已知这首歌将是张艺谋导演的电影《满城尽带黄金甲》的主题曲。这首《菊花台》作为《满城尽带黄金甲》的片尾曲,当年得到第二十六届中国香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖,入围第十八届中国台湾金曲奖最佳作词人奖,还有2006年中华音乐人交流协会十大优良单曲等音乐奖项。电影上映时,很多朋友跟我说,因为《菊花台》这首歌在片尾时才播放,虽然剧情已放映完毕,但是很多观众坐着没走,想完整听完《菊花台》,想想还蛮感动的。顺带一提的是,这部电影的片名并非一开始就叫《满城尽带黄金甲》,据说一开始叫《秋天的回忆》,后又改《重阳》,再改《菊花杀》。我觉得《菊花杀》这个片名还蛮酷的,但最终的片名是《满城尽带黄金甲》,这个片名取自唐朝末年农民军首领黄巢的一首诗《不第后赋菊》,原诗为:“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲。”

《菊花台》的歌词就如同在月色如水的夜里,娓娓道来一段为时已晚的感叹,表达一种恍若隔世的惆怅。对于描写古代题材的新诗或歌词,我总信手拈来,下笔成文,自己也说不上来为何对一个已经消失的时空如此憧憬与向往。或许我前世便是长安城中落第的秀才,因功名无望,又身无盘缠,无力也无脸返乡,只得暂且在京城落脚。白天委身街肆,为人提匾书画、舞文弄墨;甚或摆摊拆字、相面卜卦为生。夜则挂单古刹,权充香客。可谓百无一用是书生,也只能虚应岁月,耐心等待来年再取功名。

堪值玩味的是,我偏偏是一个不相信有前世今生、不相信有轮回这一回事的人,但在感性的诗词文章上,我却常常以此为题材,作为抒发情绪的对象。或许是对现今都市景观杂乱无章的不满,于是我赋予一个已经消失的时空关于那个年代的美学想象——在一望无际的翠绿田野间,阡陌纵横宛如绿色的棋盘,我与时空论战这场前世今生的真伪与浪漫。我被蜿蜒的山林所缠绕,并且在湖光山色溫柔的拥抱下,早已仓皇弃械投降。此刻,湖边向晚的渔火正伴随着夕阳,在水面上,粼波倒映出一盏盏摇晃的身世,远方山下,错落着白墙黑瓦的小村庄正炊烟袅袅,一幅在岁月中定格的泼墨山水画跃然于眼前:“花已向晚,飘落了灿烂,凋谢的世道上,命运不堪,愁莫渡江,秋心拆两半,怕你上不了岸,一辈子摇晃。”

(摘自湖南文艺出版社《天青色等烟雨》 作者:方文山)