火箭发射的次声信号分析∗

戴翊靖 滕鹏晓 吕 君 姬培锋 杨 军 程 巍

(1 中国科学院声学研究所噪声与振动重点实验室 北京 100190)

(2 中国科学院大学 北京 100049)

0 引言

次声是频率低于20 Hz 的声波,在大气中传播损耗小,传播距离远。因此在一些自然或人为的突发事件的远程监测中,利用次声是一种重要的手段。地震、闪电、火山喷发等自然现象以及火箭发射、爆炸等人类活动都伴随着次声的产生[1−4]。因此对次声信号的研究有助于进一步认识上述诸多现象的物理特性。火箭发射是一类具有重要研究价值的次声源,由于发射时间和地点是确定的,对研究次声在大气中的传播路径与大气层结构有重要意义。

火箭的飞行任务由不同的阶段组成,例如点火、助推飞行和残骸载入等,而火箭在不同阶段会产生不同频率和不同强度的次声波。因此,每次火箭发射都可以看到沿着轨迹,不同阶段所辐射的次声波。根据目前的文献记录,次声监测阵最远可采集到相距4500 km的大型火箭发射信号[5]。这些远程信号的频率通常处于0.01~10 Hz,持续时间为几分钟。受平流层水平风在沿传播方向的分量的影响,距离约1000 km 处次声接收阵采集的信号的振幅从几十mPa到大于2 Pa不等[6−8]。Blom等[9]使用多个次声接收阵监测一次火箭发射,采用传播模型法很好地将火箭点火预计到达时间与观测相匹配。Cotton等[10]使用次声阵采集到了在轨道高度大型火箭经过的信号,并结合气体动力学对幅度进行计算与分析。在短距离范围内的静态火箭发动机测试中,发现次声信号持续时间与燃烧时间、发动机推力幅度相关,而频率成分与排气速度、推力和火箭发动机类型等因素相关[9,11]。

2019年12月27 ,我国在中国文昌航天发射场发射了长征五号遥三运载火箭。本文将着重研究此次火箭发射产生的次声信号,并结合已有的研究进行分析比较。本文从采集信号中识别出远程火箭发射次声监测中难以检测的声爆事件。通过经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)预处理与Fisher 检测算法,对火箭发射初始阶段运行状态进行分析,并估计了点火与声爆信号的预计达到时间与方位,验证了识别的结果。根据采集信号声谱图,发现火箭点火发射和火箭飞行达到超声速时声爆激发的次声信号的频带较宽,两事件间的信号低频段(0.4~5 Hz)能量较弱的现象。结合火箭加速飞行过程,给出了低频段能量较弱现象的解释。

1 Fisher检测理论

Fisher 检测是一种常用的次声检测方法,其本质是方差比率检测。根据对多通道信号能量进行分析,可以较快地找出声源信号。Fisher 检测法是通过构造F统计量,结合阵元的位置信息,计算Fisher比值与预先设定的阈值进行比较与分析。当用构建的方差比计算某个时间窗的Fisher 比值大于设定的阈值时,认为此时间窗内的数据与常规随机噪声有显著性差别,将它判定为信号[12]。

假设次声监测阵列有N个传感器,记为X=[x1(t),x2(t),···,xN(t)]T。对于长度为T的时间窗,N个通道的待估计信号的能量估计可表示为

在时刻t,所有通道数据的随机变化反映出了噪声的存在。可用组内方差表示时刻t的这种变化:

则对于长度为T的时间窗,N个通道的平均预测噪声能量可表示为

而Fisher 比为组间方差和组内方差的比值,记作F,表示为

由此也可以得到信噪比和Fisher 比值之间的关系:

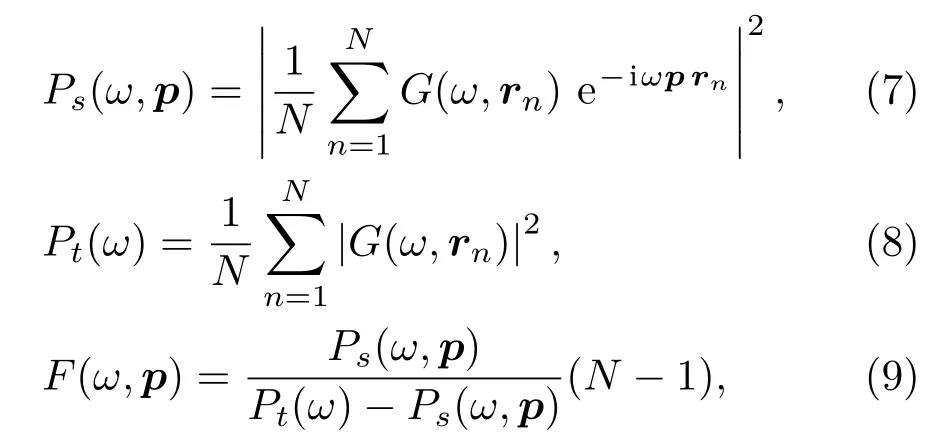

频率波数(F-K)法是一种阵列信号处理方法,可以用来估计信号的方位角与视速度。将Fisher比值结合慢度网格和阵元的时延信息,可以较好地提升F-K 法估计方位角的分辨能力[13−14]。对于单频的F-K功率谱密度可表示为

对于未知的信号,计算某一时间窗内的频谱按照给定慢度网格中的慢度矢量的Fisher比值。之后选择Fisher 比值最大的慢度网格,这样最有可能包含信号的来波方向就被选定,表示如下:

其中,Ps表示待测信号的功率,而噪声功率由传感器所记录的总体功率Pt减去Ps计算而得。

2 火箭发射及次声信号特征

2.1 次声监测阵部署

利用非线性渐进波动方程(Nonlinear progressive wave equation,NPE)仿真了声波在预期声源位置向茂名方向在大气中传播的相对能量强度分布,如图1所示,确定影区范围。根据影区、地形、天气状况以及预期射向等因素,在距离发射点约20 km 和230 km 处分别搭建了一个机动式次声监测阵以采集期望的信号。次声监测阵与发射点的相对位置如图2所示。

图1 声波在大气中的传播损失分布Fig.1 The distribution of sound wave propagation loss in atmosphere

图2 火箭发射点与次声监测阵相对位置Fig.2 The relative position of the rocket launch point and the infrasound arrays

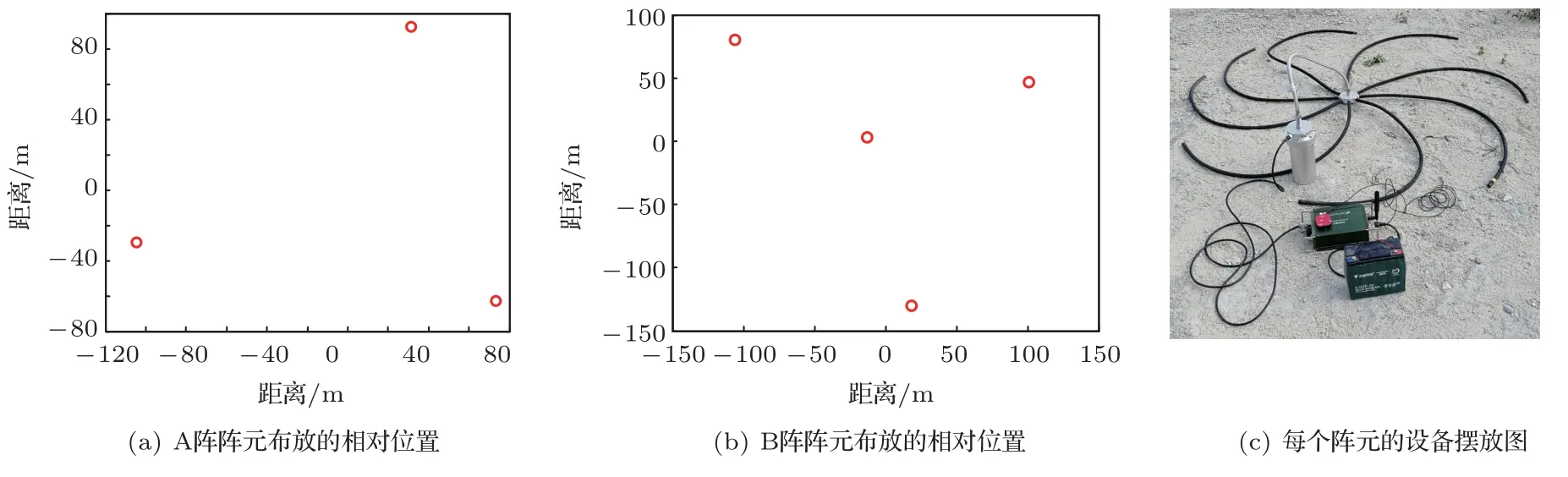

对于监测阵A,由于地形的限制,此点采用3元阵,阵列孔径为170 m,发射点位于A 阵北偏东174.7°,距离约20 km。对于观测阵B,此点采用4元阵,阵列孔径为218 m,发射点位于B阵北偏东108°,距离约230 km。A、B 两阵阵元的布放的相对位置如图3(a)、图3(b)所示。每个阵元包括一个次声传感器和一套降风噪设备,所用数据采集器的采样率为100 Hz,通过无限传输将数据传送到处理中心。设备的布设如图3(c)所示。

图3 次声采集阵列信息Fig.3 Infrasound receiving array information

2.2 次声信号特征

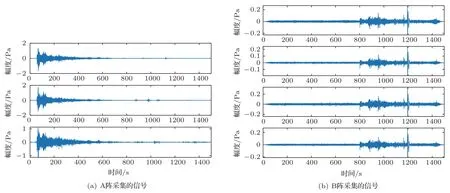

本次实验分析选取采集信号中长度为1.5×105点的一段数据,即火箭点火后1500 s 的数据。A、B两阵采集到的火箭发射所产生的次声信号的时域波形如图4所示。可以明显地看出,A阵采集到信号在火箭发射的初始时期,由于距离声源较近,采集到的信号的幅度较大,信噪比较大,随着时间的推移,采集到信号的振幅逐渐减小,反映出了火箭向着远离A 阵的方向运动;B 阵采集的原始信号中火箭发射的幅度较小,在1200 s 左右信号振幅有一个明显的跳变,根据实验记录与阵元对应的到达时间差分析,判断为爆破干扰声,与火箭发射次声信号无关。

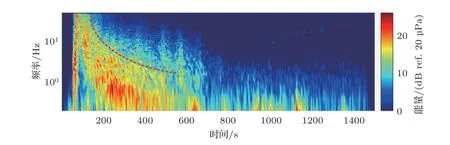

图5(a)、图5(b)分别为A、B两阵采集的第一路(即图4(a)、图4(b)中的第一个)信号的声谱图。A阵距离声源较近,信号能量主要集中在火箭点火后50~700 s的时间段内;B 阵距离声源较远,信号能量主要集中在750~1200 s 之间。声谱图上显示火箭发射初期,能量分布的频带较宽且值较大,随着时间的推移,能量主要分布的频带逐渐减小,表明随着传播距离的增加,信号逐渐衰减,且衰减的速率与频率的大小呈正相关。

图4 A、B 两阵采集的信号Fig.4 Received signals from Array A and Array B

图5 A、B 两阵采集信号的声谱图Fig.5 The spectrograms of received signals from Arrays A and Arrays B

由图5(a)、图5(b)中框1所示,在次声接收阵采集到信号的初始阶段,除了本底噪声,均存在一个频带较宽、能量较大的信号。A 阵距离声源较近,信号约在火箭点火后56 s 到达,由A 阵与发射点的距离可求得信号传播的平均速度约为344 m/s,判断接收的信号为直达波。B 阵距离声源较远,信号约在火箭点火后795 s到达,由B阵与发射点的距离可求得信号传播的平均速度约为289 m/s,根据经验判断该信号是通过平流层波导传播到达的信号。此阶段火箭点火开始爬升,距离地面较近,发动机排气尾焰引起剧烈的空气扰动,产生一个较强的次声信号。发射初期火箭从静止状态开始做加速运动,速度较慢,需要较长的时间远离地面,故此阶段引起空气扰动的现象将持续一段时间,据观察本次火箭发射此过程持续约12 s。

图5(a)中,在框1 之后的一段时间内,0.4~5 Hz 的低频频带能量较低。而在框2 处,在这个低频频带上有明显的能量分布。在火箭点火后60~70 s 之间,火箭飞行速度加速至超声速,会产生声爆现象,根据表1 中的数据与阵列的位置,可计算两者距离约为21 km,传播的时间大约为62 s。则声爆信号会在点火后122~132 s 之间传递至A 阵,与框2 所在的时间相符。因此可以判断,框1 为火箭点火冲击波激发的低频声信号,框2 为声爆激发的次声信号。在框1 和框2 之间,信号主能量分布在7 Hz 以上,此时火箭逐渐升高,产生的信号主要由排气尾焰与大气作用产生,其所含频率成分较高,在大气传播中衰减较大,因此只有A 阵采集到此信号。在156 s 之后的时间段,信号能量主要集中在5 Hz 以下,且持续时间较长。图5(b)中,与图5(a)在0.4~5 Hz 的低频上有相似的变化趋势,但在框1和框2之间,没有明显的信号能量分布,该现象由次声远距离传播衰减所致。

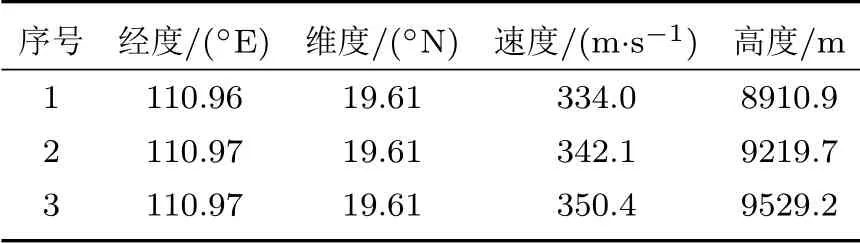

表1 火箭超声速时的参数Table 1 Parameters of rocket at transonic and supersonic speeds

3 次声数据分析

经过对信号时域波形与声谱图的分析,采用EMD 做预处理,保留8 阶固有模态函数(Intrinsic mode functions,IMF)分量,EMD 计算量小,且在无参考信号的情况下能较好地提高F-K Fisher 检测算法的分辨能力。对处理后数据做时域Fisher检测,得到的结果如图6所示。

由图6所示,检测出A 阵火箭信号持续时间约为560 s,B阵信号持续时间约为400 s。A、B两阵信号计算的Fisher 比在开始的一段时间内均有一个下降的阶段,结合时域信号波形与声谱图中低频频带能量较低的区域,判断此段信号中包含火箭运动状态的存在差异。信号幅度与能量衰减归因于渐远声源的传播损失。

图6 Fisher 检测结果Fig.6 The results of Fisher detection

3.1 火箭点火起飞

从声谱图与时域Fisher 检测的结果中,均能在目标信号的初始阶段分辨出与背景噪声明确的界限。图7 是F-K Fisher 检测计算出此段时间声源方位角在慢度网格上的结果。图7(a)中包含56 s 的时间窗估计的声源方位为107.8°(正北方向为坐标轴0°方向,顺时针计算),由于发射点位于观测点北偏东108°,与计算所得的方位角能够很好的对应;图7(b)中包含795 s 的时间窗估计的声源方位为174.8°,与发射点位置(北偏东174.7°)相符,两者均指向发射点。

图7 F-K Fisher 检测计算的火箭点火时间段的慢度网格Fig.7 Slowness grids of time period of motor ignition calculated by F-K Fisher detection method

在火箭发射起始,声源距地面较近,对于相同能量的声源,采集信号的能量由于地面反射等现象会高于高空中无反射的情况,图6(a)中包含56 s 的时间窗计算的Fisher 值较大,判断是火箭对地面喷射的过程。随后的一段时间为火箭远离地面的升空过程,此时火箭排气尾焰逐渐远离地面,两者的作用减小,产生次声信号的较弱,计算的Fisher 比值较小。

3.2 连续运动次声源分析

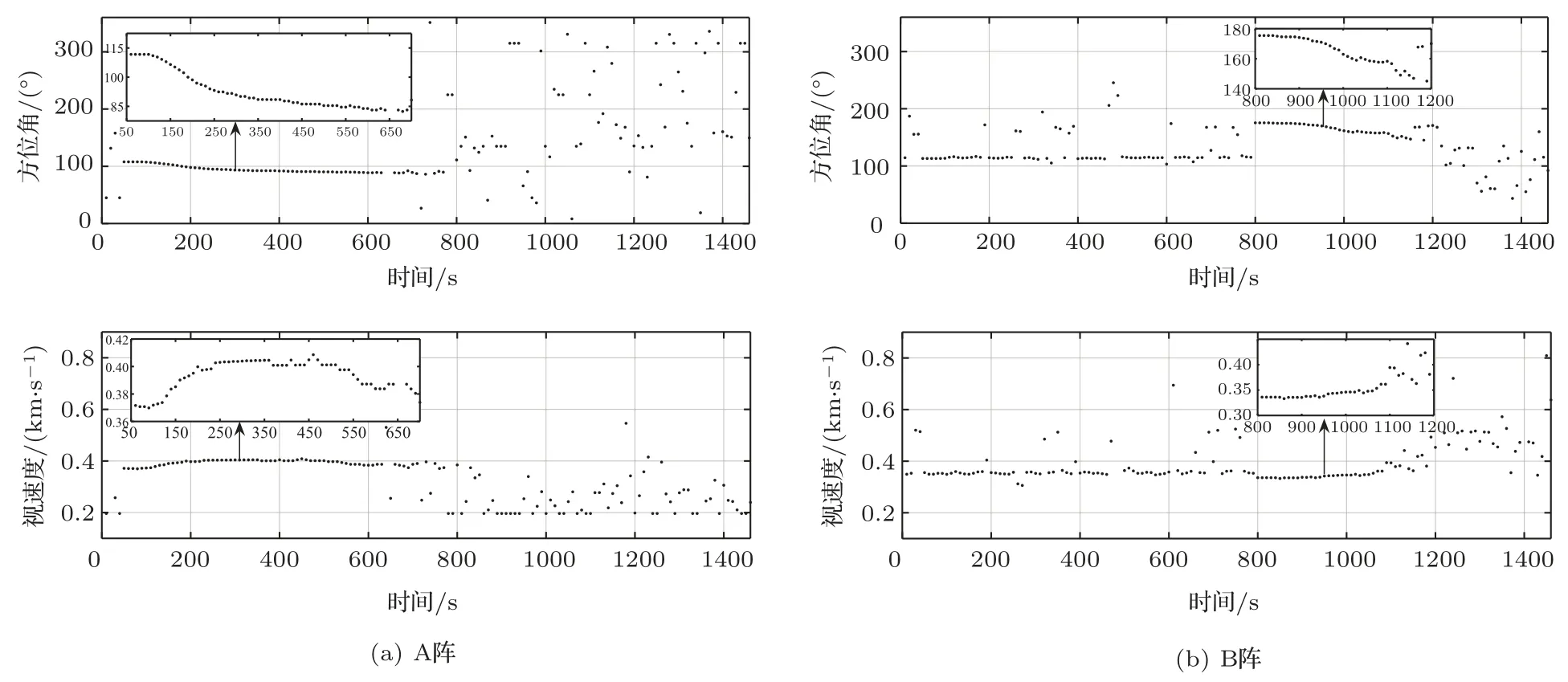

图8 是F-K Fisher 检测计算的方位角与视速度,图中检测到信号后50 s 的时间窗计算的方位角没有明显的变化,且指向发射场,判断此段时间内火箭处于点火爬升的阶段,其水平位移较小。

图8(a)视速度在检测信号开始阶段为367 m/s,假设当地的经验声速为340 m/s,可计算出采集信号的俯仰角为22.11°,之后视速度有一个先变大后变小的过程,对应的俯仰角也是先变大后变小,火箭水平方向加速度逐渐变大,且快于竖直方向加速度的变化。在50~130 s 内,视速度缓慢增加,声源高度逐渐上升,而此时A、B 两阵检测方位角变化较小,结合火箭加速过程与Fisher 比的变化,判断此时对应火箭加速至超声速,为火箭助推飞行的阶段,进一步验证了126 s的信号为声爆事件。

图8 方位角与视速度Fig.8 Azimuth and apparent velocity

在火箭信号持续的时间里,检测出的方位角存在着连续的变化趋势。A 阵所测得的声源的方位角由初始方向逐渐向着90°的方向偏移,B 阵所测得的方位角由174.8°不断减小,两者结合,反映了火箭向东飞行的运动状态。B 阵视速度在一段时间内缓慢上升也能反映出火箭升高的过程。

3.3 声爆前后的信号

从信号的声谱图与Fisher 检测的结果可以得出,在此次监测实验采集的连续次声信号中观察到了声爆信号。图5 中,点火起飞信号与声爆信号之间有一段频率成分较高且能量较低的信号,判断为火箭排气尾焰与大气作用产生的信号。此时火箭飞行速度低于声速,虽然在此高度环境气压较大,气体密度较大,但是壳体与大气的作用较弱,产生次声的能量较弱,而未能被监测阵采集到。

声爆信号之后,如图9所示,上方的红色曲线随着时间而降低,反映出随着距离增加,高频信号衰减更快,符合次声传播规律;下方的箭头指声爆信号预计到达A 阵的时间,此时在低频频带内有较大的能量,之后信号成分中有了稳定且持续的低频能量。此阶段火箭持续加速飞行,壳体与大气的作用逐渐增强,根据频谱特征可以判断此过程产生信号的低频成分能量较大。

图9 A 阵经过EMD 处理的信号的声谱图Fig.9 The spectrogram of a EMD processed signal from Arrays A

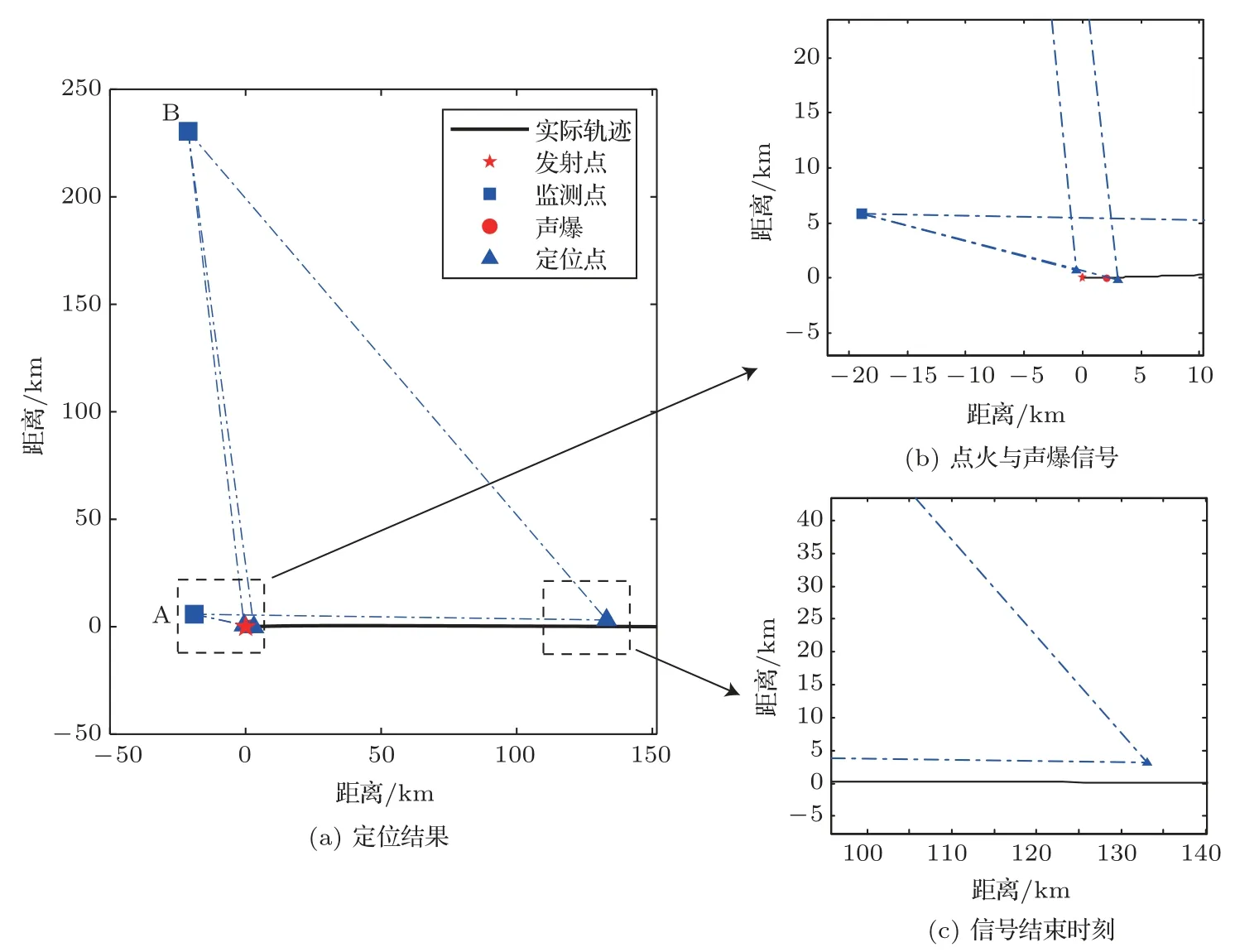

3.4 定位结果

图10 显示了两个次声接收阵交叉定位的结果,此图采用通用横轴墨卡托投影(Universal transverse Mercator,UTM)将大地坐标系转换为笛卡尔坐标系。结合声速分析结果,次声接收阵采集的信号为300 km以内的火箭发射信号,因此在分析时忽略了地球弧度的影响。图中定位的3 个点分别对应着点火、声爆信号和采集信号结束时刻,黑线是用已公开资料中此次火箭发射的相关数据做出的实际投影轨迹。图10 中两阵对火箭发射初始阶段3个关键节点的定位与实测轨迹基本相符,但由于在方位角的计算过程中受到慢度网格、处理窗长以及次声在大气中传播特性等因素的影响,存在一定的误差。本文采用的是320×320 的慢度网格做F-K 分析,根据Fisher检测法计算的视速度的大小,以及对应的方位角,求出两个次声接收阵估计方位角的误差。A 阵的计算误差为±0.49°,B 阵的计算误差为±0.40°。

图10 定位结果Fig.10 Positioning results

4 结论

本文结合Fisher 检测算法对火箭发射产生的次声信号进行监测与分析,从采集信号的声谱图中,观察到火箭点火和声爆信号,并发现两事件间的信号分布在低频频带能量较弱的现象。

根据单个次声接收阵所采集的信号的特征,结合检测算法,得到运行中的火箭的方位角与视速度信息,验证了火箭点火与声爆信号的预计到达时间与采集到的时间相匹配,并且判断了火箭爬升过程以及后续的飞行方向。结合火箭速度变化的特征,给出了低频频带能量较弱的现象的解释,火箭超声速飞行时,壳体与大气的作用产生次声波信号的低频成分能量较大。也可以根据此现象估计声爆事件出现的时间段,有助于进一步了解火箭发射次声信号与估计火箭的运行状态。使用两个监测阵的方位角信息解出火箭发射初始阶段3个关键节点的位置,与公布的火箭飞行轨迹基本相符。

对此种次声信号的监测有助于研究火箭发射阶段的关键事件及其信号特征,对某些敏感地区发射场的次声全天候侦察有实际意义。