内蒙古草原家庭牧场可持续发展研究

张庆,刘璐瑶,徐雪,韩鹏,赵艳云,牛建明,丁勇

(1.内蒙古大学生态与环境学院,内蒙古 呼和浩特010021;2.中国农业科学院草原研究所,内蒙古 呼和浩特010010;3.草原生态安全省部共建协同创新中心,内蒙古 呼和浩特010021)

干旱区占世界面积的40%,承载了世界1/3的人口,具有重要的生态生产功能[1]。草地生态系统是面积仅次于森林生态系统的第二大陆地生态系统,其面积约占陆地总面积的24%,主要集中分布于干旱、半干旱区[2]。欧亚草原位于北半球的中纬度地区,东起中国东北,经内蒙古、蒙古、俄罗斯、乌克兰、匈牙利,直到多瑙河下游,长达8000 km,是世界上面积最大且集中连片分布的草原[3]。内蒙古草原面积约为86.67万km2,是欧亚草原的重要组成部分。尽管该区人口密度相对较低,但曾经是游牧人群的主要聚居地,孕育了独特的游牧文化和生态知识[4];同时,也是我国重要的肉、奶、皮、毛等畜产品基地,在维护生态环境稳定、资源供给等方面发挥着重要作用。因此内蒙古草原不仅是我国重要的草牧业基地和生态安全屏障,也是欧亚草原乃至世界干旱区的重要组成部分[5-7]。

内蒙古草原主要为温带大陆性气候,夏季炎热短暂,冬季寒冷漫长;年平均温度介于-2~6℃;降水主要发生在7-9月的生长季,年均降水量呈现由东(约350 mm)到西(约150 mm)递减的格局。正是由于自东向西的水热梯度,内蒙古草原上依次分布有草甸草原、典型草原、荒漠草原等地带性生态系统,同时由于地形差异,湿地、沙地等非地带性生态系统点缀其间[4,7]。复杂多样的生态环境造就了丰富的物种多样性,其中植物2781种(占中国植物的7.7%),鸟类467种(占中国鸟类的31.0%),兽类149种(占中国兽类的25.3%)[8]。内蒙古草原丰富的多样性产生了巨大的生态功能,碳汇总量约为1.52亿t,占中国碳汇总量的17%;内蒙古草原生态功能区防风固沙受益面积达440万km2,占中国总面积的46%;同时还具有很强的水源涵养功能,输出了中国东北地区河流50%以上的水量,成为中国北方重要的生态屏障[9]。

但由于气候变化、过度放牧和矿产开采等一系列因素[10-11],内蒙古草原呈现出严重的草地退化,该区90%左右的草地处于不同程度的退化之中,其中严重退化草地占60%以上[12],草地退化导致生物多样性降低[13]、生产力减少[14]、土地退化[15]、生态系统功能衰退[16]、牧区贫困[17]等问题,对当地人民的生产生活造成了显著影响。内蒙古草原一系列的生态环境问题引起了广泛关注,大量的中国学者开展了广泛研究[7,18],同时也吸引了一些国外学者的关注[19-20];关注的焦点范围广泛,涉及多样性格局[21]、群落稳定性[22]、土壤特征[23]、湖泊消失[24]、生态系统服务[25]、人类福祉[26]等方面;研究尺度不仅包括整个内蒙古草原[13],还包括旗县尺度[27],甚至家庭牧场尺度[28]。国家自2000年开始大量施行生态修复政策,如退耕还林还草[29]、三北防护林[30]、沙漠化防治工程[31]等,这些政策在该区域起到积极的作用,显著改善了其生态环境[20,32]。

为了应对资源危机、环境污染和生态系统服务衰退等一系列问题,可持续发展的理念逐渐被提出[33],并在20世纪初形成了一门新兴科学——可持续性科学[34],其主旨在于为推动可持续发展提供理论基础和实践指导。在认识到可持续发展的三支柱(自然、经济、社会)的基础之上,联合国于2000年提出了千年发展目标;并于2012年在里约地球峰会上,再次提出了承接千年发展目标的可持续发展目标,其中包含的17个可持续发展目标也成为世界各国2030年前的关键任务[35]。可持续性科学是高度跨学科的,需要基于生态学、经济学、环境科学和人类学等不同学科知识,才能够实现可持续发展的合理诊断,并进一步制定相应的发展策略[36]。家庭牧场作为内蒙古草原基本的生产、管理单元,从家庭牧场视角探讨可持续发展,将有助于更加深入了解该地区可持续发展状况,并为实现可持续发展提供更为针对、可行的意见,从而最终为实现区域可持续发展提供科学指导。

1 家庭牧场的形成历程及定义

按照《大英百科全书》的介绍,牧场(ranch)一词隶属农业的范畴(https://www.britannica.com/topic/ranch),专门指在很大的草场上饲养牛、马、羊等牲畜。牧场的起源得益于欧洲畜牧业技术在美洲广阔草原上的应用。早在殖民初期(16世纪初),西班牙殖民者就把牛和马引入了阿根廷和乌拉圭的潘帕斯草原以及墨西哥的山脉,开展放牧活动,并且很快蔓延到现在美国的西南部。到了19世纪初,牧场已经成了北美地区的支柱型经济。尤其是随着东部牧场逐步开垦为农田,迫使牧场主西移以寻找新的牧场,牧场的重要性更是逐步提升。牛仔(cowboy)一词则是在这种背景下产生的,其本质上指的是骑在马背上的牧场主,他们在未围封的公共草地上由一个营地放牧到另一个营地,并且每年集中两次进行牲畜围捕,以便于给牛打上烙印及将牛送往北部和东部育肥、屠宰。

在南美洲的潘帕斯草原上,这种自由的放牧方式持续了大约一个多世纪后,在18世纪中叶,随着布宜诺斯艾利斯地区生牛皮和牛脂提供的高额利润,牛仔的对手高乔(gaucho)出现了,他们开始在草原上追捕逃脱的牛群和马匹,这种活动一直持续到19世纪中叶。Estancia是位于阿根廷和乌拉圭的里奥德拉普拉塔地区的农村地区,主要从事养牛和一定的谷物种植。但18世纪的后期开始,Estancia的所有者Estancieros开始在阿根廷的潘帕斯草原上获得并围封草地,到了19世纪后期阿根廷大草原几乎全部被围封起来,出现了3000多个超大规模的家庭牧场(每个牧场的规模在500 km2),高乔则成为家庭牧场雇佣的动物饲养员。同种情况也出现于乌拉圭的潘帕斯草原。随着美国在1862年颁布了《宅地法(homestead act)》,促进了家庭牧场的出现,并且在19世纪晚期扩展到了美国的西部地区。家庭牧场的出现,彻底改变了北美草原和潘帕斯草原的面貌。

游牧是内蒙古草原最早采用的草地经营方式,其历史可追溯到新石器时代,牧民通过移动的方式逐水草而居,利用草地资源,开展畜牧业经济[37]。这时候的草场主要归封建贵族所有,封建贵族们通过“各有领地”的模式将草场私有化,牧民通过税赋关系在领地内开展畜牧业经济。伴随着内蒙古自治区的解放,将封建贵族等少数个体私有的草地分配给广大牧民,并将土地使用权分配给旗县、苏木(乡镇)和嘎查(村),传统的游牧逐渐被中等规模的轮牧所取代,牧民依据草地生长状况,将草场划分为四季(春夏秋冬)或两季(冬春、夏秋)放牧场,进行季节性轮牧[38]。伴随着十一届三中全会的召开,农区实现了“家庭联产承包责任制”为主的经营方式改革,生产力得到了极大提升。借鉴农区的经营方式,广大牧区自1982-1985年间也开始实施草畜归户经营(草场、牲畜完全分配给个人)的“双权一制”政策,从而开始了定居放牧的草地经营方式,家庭牧场开始成为内蒙古草原畜牧业生产和管理的基本单元[39-40]。

由于历史文化的差异及生产经营的不同,国内外关于家庭牧场的定义也不尽相同。美国农业部将家庭牧场归为家庭农场的范畴,是一个由农场主与其家庭通过大量劳动开展自行生产、销售,从而产生经济效益的基本生产单元[41]。依据农业部《关于促进家庭农场发展的指导意见(2014年)》的指导方针,《内蒙古自治区家庭农牧场认定工作意见》文件中定义家庭牧场为以牧户为基本组织单位,以家庭成员为主要劳动力,从事专业化牧业生产,以牧业收入为家庭主要来源,实行自主经营、自我积累、自我发展、自负盈亏和自我管理的新型牧业经营实体。很多学者也给出了家庭牧场的定义。道尔吉帕拉木[42]认为家庭牧场是指以草场和牲畜的家庭经营为基础,以畜产品生产为目的,具有一定基础设施和畜群规模,能够获得稳定收入的畜牧业生产单位。谢晓村[43]定义家庭牧场为以家庭关系为主,辅之以亲朋关系、邻里关系的具有一定规模,实现自主经营、自负盈亏,从事畜牧业商品性生产的相对独立的经济实体。李治国等[44]将家庭牧场理解为以一定规模草地为基础,以恢复草地生态系统、提高家畜生产力和保持稳定增长的经济收入为基本原则,能够采用精细化系统管理方式抵抗外来风险(自然灾害和市场风险)的自主生产经营的适应性经营管理单元。

尽管家庭牧场的定义各不相同,但可以从中归纳出家庭牧场的基本特征。第一,家庭牧场是一个小尺度的复合生态系统,以家庭为基本单位,涉及土、草、畜、人4个不同对象[45],关注草丛-地境、草地-动物、草畜-经营管理3个界面,以及前植物生产层、植物生产层、动物生产层、后生物生产层4个层次间的相互作用,通过耦合自然、经济、社会3个子系统,探究系统间各要素的物质循环、能量流动及信息传递,维持系统的运行。第二,以畜牧业经营为主,兼有其他多种经营方式。畜牧业经营是家庭牧场的主要经营方式和收入来源,其收入达到家庭牧场的80%以上;除采用传统的养殖牛、马、羊等畜牧业经营外,部分家庭牧场还采用新型的出售干草、奶制品、出租草地等畜牧业经营,同时,还兼有其他多种非畜牧业经营方式,如生态旅游收入、民族工艺品收入等[46]。第三,具有适度稳定的经营规模。经营规模过小,会导致劳动力盈余,无法实现规模效益,也不利于后续家庭牧场的集约化、产业化发展;经营规模过大,劳动力不足,经营难度提升,也增加家庭牧场运营的风险。结合内蒙古城镇居民平均收入水平及家庭劳动力人口,《内蒙古自治区家庭农牧场认定工作意见》认定内蒙古家庭牧场的适度规模为“达到日历年度基础母羊存栏300只,或基础母牛存栏100头以上”。第四,既是生产单元,又是管理单元。一方面,家庭牧场不仅需要通过畜牧业等经营方式实现自给型生产,成为生产单元;同时,还要将市场引入到家庭中实现市场型生产,成为管理单元。另一方面,家庭成员作为家庭牧场运行的核心劳动力(生产者)的同时,还会通过雇佣非家庭成员增加劳动力,成为家庭牧场运行的管理者。因此,家庭牧场不仅仅是开展畜牧业经营的生产单元,也是集销售、经营策略、人员聘用等为一体的管理单元。综上,家庭牧场是以家庭为基本单位的小型复合生态系统,以畜牧业生产为主,兼有其他经营方式,具有适度稳定的经营规模的生产及管理单元。

2 内蒙古草原家庭牧场研究进展

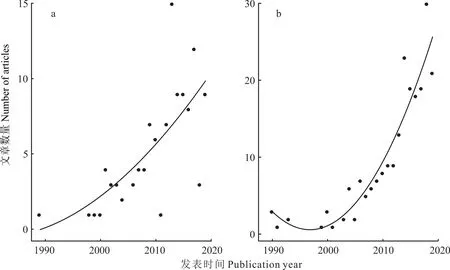

作为内蒙古草原基本的生产管理单元,关注家庭牧场的研究呈现指数增长的模式(图1)。不只是中国学者在关注内蒙古草原家庭牧场的研究,其也引起了国外学者的广泛兴趣,如美国、澳大利亚、加拿大、荷兰、德国、日本等(图2)。其所关注的领域也非常广泛,分别侧重家庭牧场自然生态系统、社会经济系统、自然-经济-社会复合生态系统等不同方面(图3)。

图1 基于“内蒙古”、“草原”、“家庭牧场”检索的文章发表数量Fig.1 Number of articles published based on“Inner Mongolia”,“grassland”and“family ranch”

图2 基于WOS数据库的文章发表国家排序Fig.2 Ranking of article publication countries based on WOS database

图3 内蒙古草原家庭牧场可持续发展主要研究主题Fig.3 Key research topics of the sustainable development of family ranch in the Inner Mongolia grassland

2.1 侧重家庭牧场自然生态系统研究

植被和土壤特征对不同放牧方式的响应,成为家庭牧场自然生态系统研究中最为关注的两个方面。割草场与放牧场具有相似的生物量动态,但前者生物量峰值高于后者;放牧场降低了多年生根茎禾草、多年生杂类草的比重,但增加了一、二年生植物的比重;相较于放牧场,割草场具有较高的土壤全碳、全氮、土壤含水量、土壤粉粒含量以及更小的土壤容重[47]。针对放牧场而言,不同的利用方式影响较大。相比较自由放牧,划区轮牧可以给予植物一定的恢复时间,因此群落盖度、高度、生物量普遍高于自由放牧,而在自由放牧中则会出现更多裸露斑块;划区轮牧有利于植物分蘖及种子繁殖,从而具有更高的物种丰富度,其群落结构也更为复杂,自由放牧不仅物种数较少,群落结构相对简单,更为重要的是草地退化的指示物种[如星毛委陵菜(Potentilla acaulis)、苔草(Carex cinerascens)等]在群落中的比重明显提高[48-49]。同样是划区轮牧,四季牧场相较于两季牧场,其植被特征更优[50],而且高强度放牧增加了C4植物的比重[51]。与自由放牧相比,划区轮牧提高了土壤黏粒和粉粒含量,降低了土壤砂粒含量;同时降低了土壤容重,增加了土壤孔隙度,从而导致更高的土壤含水量;划区轮牧还具有更高的土壤有机质、全氮、全磷、全钾含量以及土壤pH值[52-53]。改良家庭牧场经营策略,采用放牧和舍饲相结合方式,对于植物多样性、生产力具有一定的改善作用,且这种改善在短期内效果不明显,长期效果显著[54]。

生态系统服务为人类的生存与发展提供了关键支撑[55],近年来,围绕着家庭牧场尺度草地退化与生态系统服务开展了一系列研究。土壤碳储量作为生态系统的关键服务之一,明晰家庭牧场尺度的碳储量、固碳潜力,对于缓解全球气候变暖具有重要作用。赵艳云[56]基于内蒙古400余户家庭牧场,发现内蒙古典型草原家庭牧场具有约30%的固碳潜力,且家庭牧场固碳潜力与草地退化关系密切,随着草地退化程度的增加,碳固持功能降低。草地退化不仅对家庭牧场碳固持这一生态系统服务产生影响,同时也会降低产草量、土壤保持、水源涵养等其他一系列生态系统服务[57]。家庭牧场尺度的草地退化状况不仅受到气候、海拔等环境因子的影响,同时也受到家庭经营方式、家庭人口特征等因素的影响[57]。通过植被类型的退化状况,可以很好地实现家庭牧场及其他一系列景观尺度退化等级的评定[58]。

2.2 侧重家庭牧场社会经济系统研究

明晰草原产权是草原管理的核心,内蒙古草原产权制度经历了巨大的变化[17,59-63]。最早时期,内蒙古草原上并未有明确的产权制度,游牧民族更多通过宗教信仰、文化习俗等进行草原的管理与保护。直到公元9世纪前后,草原产权才逐渐明朗化,很长的一段时间内,内蒙古草原实行的是封建领主制的产权制度,封建领主控制了绝大部分的草地资源。封建领主制的产权制度随着内蒙古的解放而被取缔,草原经营废除了私有制,全面实行民族公有制(1947-1958年),这一时期大体可划分为两个阶段,第一个阶段是牧场公有制时期(1947-1954年),牧民对自己占有的草场拥有全面的占有、使用和处置权利;第二个阶段是全面的民族公有制时期(1954-1958年),土地所有权被划分到旗县、苏木,统一进行牧场管理、调配。民族公有制本质上是集体所有制,满足了当时特定历史时期、特殊生产领域的需求。随着1958年全国合作化的高潮,广大牧民也加入了人民公社,内蒙古草原开始实行了全民所有制,加之民族所有制的局限,尤其是在民族杂居地区难以克服的矛盾,内蒙古自治区于1960年制定的《畜牧业八十条》中规定草原为全民所有,正式标志着内蒙古草原进入全民所有制时期。文革时期,在“牧民不吃亏心粮、牧民不吃黑心粮”的号召下,内蒙古草原掀起了大规模的草原开垦活动,从1958-1976年的18年间,内蒙古共开垦草原206.7万hm2[60]。十一届三中全会后,在农区实行“家庭联产承包责任制”的巨大成功背景下,草原区也开始实行“草场共有、承包经营”的草原承包经营责任制,这一时期分为两个阶段,第一个阶段主要是将牲畜和草场承包到嘎查和联户,第二个阶段始于1985年,将草场和牲畜完全承包到户。为了进一步完善草原承包经营责任制,依据《中共中央、国务院关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施(1993)》建议将草地承包年限延长至30年。同时,为进一步开展牧区改革,稳定牧区基本政策,在全区范围内落实“所有权归集体,使用权归牧民,实行草原承包经营责任制”(简称“双权一制”)的政策,并于2002年在内蒙古全面完成“双权一制”。应规模化经营的需求,牧民通过草场租赁的形式将草场资源向牧民合作社及专业养牧户等转变。为进一步明晰土地产权关系,完善土地经营,2014年12月,十三届全国人大常委会第七次会议表决通过了关于修改农村土地承包法的决定,实施“三权分置”政策,就是把草场集体所有权、牧户承包权、草场经营权“三权”分开,实施以“集体所有、家庭承包、多元经营”为核心的新型草场制度。

牲畜养殖是内蒙古草原最主要的经营方式,在近二十年间牲畜数量增长快速,同时牲畜结构也呈现大畜逐渐减少,小畜逐渐增多的趋势[64]。在新型“三权分置”草原产权制度的支撑下,内蒙古草原家庭牧场呈现出多元化的经营方式。依据牧户收入来源,内蒙古草原家庭牧场呈现出7种主要经营模式,包括3种传统的经营方式:养殖小畜为主(包括绵羊、山羊等)、养殖大畜为主(包括牛、马、骆驼等)和大小畜混合养殖;2种新型的畜牧业经营方式:草地附属产品经营为主(包括出售干草、奶制品、工艺品等)和土地经营为主(草场租赁方式);此外,还包括非畜牧业经营(包括经商、外出打工等)以及养殖与非畜牧业混合经营。其中养殖小畜是最为主要的经营方式,超过所有家庭牧场的40%[32,46]。7种经营方式的家庭总收入存在显著差异,养殖与非畜牧业混合经营家庭总收入最高,土地经营方式家庭总收入最低[46]。家庭牧场选择何种经营方式既受到自然禀赋(温度、降水等)的影响,更多受到人造资本(家庭劳动力、草场面积等)的调控[32,65]。

传统的畜牧业经营以量取胜,但牲畜数量的增加更多带来较高的毛收入,净收入并不一定增加,甚至还会降低,同时也对生态环境造成一定的破坏,因此,生产效率的研究成为内蒙古草原家庭牧场一个重要的关注点。内蒙古草原家庭牧场生产效率整体偏低,提升空间很大,且存在较大的空间异质性[66]。从综合生产效率来看,沙地草原高于草甸草原和典型草原,但规模效率和生产效率呈现不同:草甸草原、典型草原的规模效率高于沙地草原,但技术效率却低于沙地草原[67]。为此,一系列学者基于最优生产效率确定了不同草原区合理的放牧强度,如呼伦贝尔草原区合理放牧强度为1.15标准羊单位·hm-2[68],正镶白旗草原区合理放牧强度为0.82标准羊单位·hm-2,四子王旗草原区合理放牧强度为0.97标准羊单位·hm-2[69]。并提出一系列改良措施以提升家庭牧场生产效率,如降低牧场载畜率[70]、调整牲畜结构[71-72]、冷季舍饲[73-74]等。家庭牧场生产效率的提升对于缓解家庭贫困,遏制草地退化具有重要的作用[75]。

2.3 侧重家庭牧场自然-经济-社会复合生态系统研究

开展家庭牧场可持续发展评价是推进牧区可持续发展,进行生态文明建设的前提。依据研究的侧重点不同,内蒙古草原家庭牧场可持续发展评价大体上可以归纳为三类。第一类是综合考虑生态效益及生产效益,生态效益主要基于草畜平衡确定,生产效益主要基于家庭净收入确定,两种效益均优的情况则符合可持续发展[69,76-77]。第二类主要基于家庭牧场特征进行评估,一种方法主要考虑家庭牧场系统的固有属性和外部环境属性[78-79],另一种方法主要考虑家庭牧场的资本要素[80]。第三类基于能值理论,以能值为基础,探讨能量在不同系统中循环的效率[81]。Zhang等[46]基于碳足迹分析了内蒙古典型草原不同经营方式下的碳效率,发现草地附属产品经营和大小畜混合经营是两种优化的经营方式。

在明确家庭牧场可持续发展的基础上,开发相应的模型来辅助和支撑决策,从而确定内蒙古草原家庭牧场的优化管理模式。李治国等[82]汇总了全球24个适用于家庭牧场的决策模型,并分别基于牧草生长、温室气体排放、放牧管理、经营管理4个方面阐述了不同模型的特点和适用性,发现ACIAR、GrassGro和SEPATOU模型适用于天然放牧为主的家庭牧场,而IFSM适用于集约化管理的家庭牧场。其中,ACIAR(Australian centre for international agricultural research)模型由澳大利亚国际农业研究中心联合中国内蒙古农业大学、甘肃农业大学、中国农业科学院草原研究所共同开发,充分考虑了中国草原状况,尤其适用于中国北方家庭牧场的生产经营。该模型包括4个子模型,第1、2个子模型是由内蒙古农业大学和中国农业科学院草原研究所联合开发的家畜生产优化管理模型。第1个子模型是草畜平衡模型,以代谢能为支撑,依据家庭牧场气候、草地及牲畜状况,评估草畜平衡状况。第2个子模型是优化生产模型,基于家庭牧场的投入与产出各个环节的综合考虑,评估家庭牧场净收入[68]。第3个子模型由甘肃农业大学根据家畜性别、年龄、体重等开发的家畜精细化管理模型。第4个子模型更多考虑草地生态状况,是以草地恢复、提高生产力和家畜盈利为主要目的动态生物经济模型。

为了更好地推动家庭牧场自然-经济-社会复合生态系统的发展,牧民也开展了一系列的适应性管理活动。针对家庭牧场草场和牲畜规模的差异,规模较大的家庭牧场相比规模小的家庭牧场往往采用高融资、高草地租赁的方式来扩大生产,而规模小的家庭牧场则更倾向采用超载的方式提高生产[83-84]。也有研究表明,对定居和半移动式放牧的家庭牧场而言,由于文化背景相似,两种经营方式牧民在草地管理、合作方面往往采用相同的应对态度[85]。极端气候是影响家庭牧场复合生态系统的关键,其对家庭牧场的影响主要作用于牲畜和草场界面,牧民往往采用主动保畜和被动减畜两种行为来适应气候变化,且牧民更多倾向于购买草料的主动保畜策略[86-88]。对于政府提倡的一系列草地政策,如草畜平衡、退耕还草、固碳减排等,牧民具有非常高的参与意愿,更乐于响应政府草地生态保护的号召[89]。

3 内蒙古草原家庭牧场研究展望

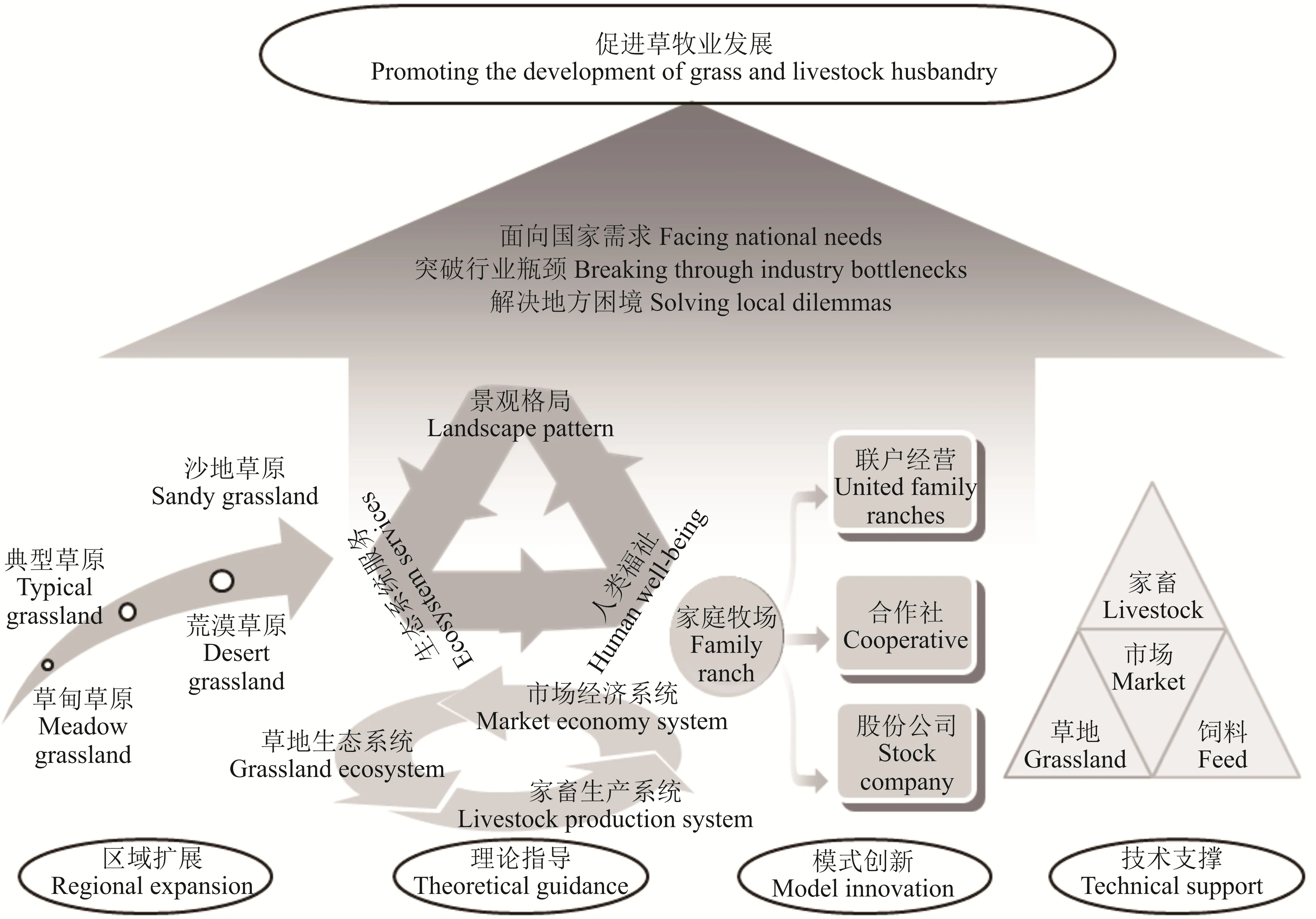

内蒙古草原家庭牧场的研究已经取得了丰硕成果,未来研究建议考虑以下6个方面(图4)。

图4 内蒙古草原家庭牧场研究展望Fig.4 Research prospects of family ranch in the Inner Mongolian grassland

第一,坚持草牧业发展新理念,优化区域空间布局。改革开放以来,我国居民膳食结构发生巨大变化,粮食消耗显著减少,肉奶蛋等动物性食品需求明显增加,我国粮食安全本质上已经成为饲料粮的安全[90-91]。若要根本上解决饲料粮安全问题,构建“粮-经-饲”三元结构种植模式,必须加速发展现代草牧业,坚持草业和畜牧业统筹发展的“草牧业”新理念。草牧业包括饲草料生产、加工及畜禽养殖3个过程,建议采用“用小保大”的草牧业发展模式,即利用小面积(不超过区域10%的土地)水热良好的优质草地发展集约化人工草地,从而保护区域大部分天然草地(超过区域90%的土地)[92]。这就需要在草牧业发展空间格局优化的基础上,家庭牧场调整经营规模,引进优良牧草和特色经济作物,依托先进种植模式和技术,发展生态生产兼容的高效草牧业。

第二,以景观可持续性科学为指导,实现家庭牧场草场合理利用。草地利用单元是依托动态转换模型,基于草地非平衡态提出的草地管理单元,不仅充分体现了土壤、地形、植被的差异,而且反映了草地现状及演替趋势[93-94]。只有明晰家庭牧场的草地可利用单元状况,才能制定切实可行的草地利用和管理策略,实现草地资源的可持续利用。Wu[95]认为景观是实现可持续发展最可操作的空间尺度,首次提出了景观可持续性科学的内涵及相应的研究框架,并被广泛应用于可持续性科学研究的各个领域[96-97]。针对家庭牧场,以景观可持续性科学为指导,将草地利用单元作为斑块,结合生物多样性和生态系统过程,探究景观格局、生物多样性、生态系统服务、人类福祉间的相互关系,从而确定草地利用单元的合理景观格局,最终提升家庭牧场的可持续性。

第三,加强草业系统3个界面耦合研究,重视政策市场调控作用。家庭牧场中草业系统的3个界面紧密联系,且呈现出不同的特性:草丛-地境界面是草业系统最基本界面,更多关注草地生态系统健康;草地-动物界面探讨草畜的时间、空间、种间一致性,聚焦草畜优化;草畜-经营管理界面是草业系统的最高一级,核心在于通过管理实现草业系统的可持续发展[45]。尽管集中于某一个界面的研究会非常有针对性,但只有3个界面的耦合研究才能更为明确地揭示家庭牧场的运行特征,实现草地生态系统、家畜生产系统、市场经济系统和优化决策管理系统的有机结合。尤其需要更为关注政策和市场对于家庭牧场的调控作用,政策与市场作为草畜-经营管理界面中两个关键的驱动因素,可以在较短时间且较大范围内对家庭牧场的经营方式及资源分配产生影响[98],从而改变草地-动物界面的关联,并最终在草丛-地境界面影响草地生态系统健康。

第四,进一步探讨家庭牧场未来发展模式。伴随着“三权分置”产权制度的确立、供给侧结构性改革的不断深入,内蒙古草原的经营方式也在逐渐发生转变。家庭牧场作为当前阶段内蒙古草原基本的生产和管理单元,是最为主要的经营方式,但同时也在逐渐向联户经营、合作社甚至是股份公司转变[99]。其整体的转变方式则是围绕草场、牲畜、劳动力等生产要素进行资源整合,从而提高生产效率,只不过整合过程的方式、规模、运行机制等存在差异。研究表明,未来家庭牧场的优化组合要素可能为2.67~3.33 km2草场、5~6个劳动力,1000个标准羊单位[66]。到底何种经营模式是最优化的,取决于经济基础、生产要素、文化背景等诸多因素,因此,非常有必要探讨不同因素下的家庭牧场合理的发展模式。在进行资源要素整合的同时,不可避免涉及到围栏的拆除问题。围栏在明确产权,促进社会经济功能的同时,也带来了一系列负面生态效果,需要客观全面评价围栏的作用,谨慎对待围栏拆除[100]。

第五,扩展沙地草原家庭牧场的研究。草甸草原、典型草原、荒漠草原作为内蒙古草原3种地带性草原,在家庭牧场的研究中得到了足够的重视[68,76,83]。沙地草原作为一种在隐喻性的沙地中发育的植被类型,在内蒙古分布范围广泛,由东到西依次分布有呼伦贝尔沙地、科尔沁沙地、浑善达克沙地、毛乌素沙地。沙地草原在土壤、降水、植被特征等方面与草甸草原、典型草原、荒漠草原存在很大的差异。扩展内蒙古沙地草原家庭牧场的探讨,有助于完善内蒙古家庭牧场的研究。

第六,重视技术支撑。家庭牧场要逐步向集约化、现代化方向发展,其运营中包括人工草地建植、饲草料生产、畜群结构调整、市场化管理在内的各个环节都离不开科学技术的支撑。当前,内蒙古草原家庭牧场的科学技术含量相对较低,未来应该重视各个环节的技术研发,并加强牧民的培训与资金资助,从而推广一批与家庭牧场经营相适应的实用技术,促进家庭牧场更快更好的发展。