回忆翻译毛泽东诗词二三事

苑茵

《毛泽东诗词》在世界流传之广,恐怕要超过《毛泽东选集》,因为作为文学名著,它的欣赏价值高,群众性强,远如南美洲的巴拉圭和地中海一角的希腊都有毛泽东诗词的译本。这些译文绝大部分是根据北京外文出版社出版的英译本转译的。这个译本的完成,我从始至终都参加了。

《毛泽东诗词》,以《长沙》为首的18首,是在1957年臧克家主编的《诗刊》上发表的。我那时是我们对外英文刊物《中国文学》的负责人,自然应该尽快在刊物上发表这些诗词的英译。当时我们曾与“毛选翻译委员会”联系过,希望他们能给我们提供译文。他们认为这是文学作品,不在他们工作计划之内,未能提供。我们只有自己设法来完成翻译的任务。

1958年10月3日《人民日报》又发表了毛泽东《送瘟神》二首,《中国文学》将这二首诗译成英文,连同《答李淑一》词一首在1960年的《中国文学》元月号上发表。这些译文发表后,在国内外引起了广泛的注意。1960年《文艺报》第22期,以首篇位置发表了一篇“酒泉”写的评论毛泽东诗词英译文的文章。文章从人民大会堂河北厅里所悬挂的《北戴河》一词谈起,指出该词中“秦皇岛外打鱼船”句的标点原是句点,该句的意思到此完结。但英译本中这个标点却成了逗点,与下面的“一片汪洋都不见,知向谁边?”联成一气。文章说这是误译。

不久我了解到,作者“酒泉”就是当时中宣部文艺处处长袁水拍的笔名。知道像他这样中央机关的负责人如此关心这项工作,我自然非常高兴,因为我对毛泽东诗词的解释一直感到没有把握,很不安,现在有他来关注,许多难点会比较容易解决。我向有关领导部门建议,正式请他主管毛泽东诗词的翻译定稿工作(主要是诗文的阐释)。经与他商量,他慨然同意,成立了毛泽东诗词英译定稿小组,由他任组长,乔冠华、钱钟书和我为组员,任务是修订或重译全部毛泽东诗词,最后出单行本。袁作为组长,自然对原作的解释具有最后的发言权,但乔冠华对原作的解释也起很重要的作用。钱钟书和我主要是做翻译和译文的润色工作。

1962年《人民文学》5月号上又发表了毛泽东的《蒋桂战争》等6首词。这几首词的英译定稿就是由这个小组完成的。

1963年12月人民文学出版社和文物出版社同时出版了《毛主席诗词》的单行本,共37首,其中包括未发表过的《人民解放军占领南京》等10首。为了全面修订旧译,并翻译这新的10首,小组又增加了赵朴初,并请英文专家苏尔·艾德勒协助译文的润色工作。这10首新诗词于1965年夏天初步完成翻译工作。袁水拍通过中宣部将新译文及过去的旧译一并发往国内几个主要省市宣传部转各有关大学的英语教授征求意见。小组根据回来的意见,对这10首新诗词最后作出英译定稿,于1966年在《中国文学》5月号上发表。

1974年秋天,袁水拍和我见了面,所谈的第一件事就是如何最后完成毛泽东诗词全部译文的定稿工作。他看了一下我整理出来的译文,说剩下的问题不多,可以同钱钟书和艾德勒作出初步的译文定稿。这项工作不久也完成了。于是袁水拍建议我和他一起去上海、南京、长沙、广州等地,向那里一些大学外语系的师生及有关人士征求意见。我们于1975年初出发,头一站是上海,到广州结束,在许多大学里开了一系列的译文讨论会。回京后,小组根据各地提的意见,对译文作了最后加工。经过多次的反复推敲,译文终于得以定稿,由袁水拍负责送上级审核,在1976年“五一”节那天,《毛泽东诗词》的英译本终于由北京外文出版社正式出版了。

这个英译本事实上成了外文出版社接着出版的法、德、日、意、西和世界语等几种译本的蓝本,我也无形中成了这几个翻译小组的咨询。

原作虽然是艺术品,但字里行间政治含意也很深。这也是我们译者不时感到困惑的地方。特别是作者不愿意对自己的作品作出任何解释,理由是文学作品应该由读者自己去体会,不需要别人去为他们划框框。我们这几个翻译和译文定稿人当然也是读者,既要正确理解原作字句本身的意义,又要正确阐释其中的政治内涵。我个人自然认为袁水拍和乔冠华的素养高,见识广,所以当我感到我对原作的体会与他们解释不一致时,在处理译文时我总是以他们的看法为准——这也算是小组的一种组织原则吧。但他们的理解—特别是袁水拍—有时也不免受当时政治气候的影响。如《游泳》一词中的“子在川上曰,逝者如斯夫”句,原出于《论语》,对此我们自然得加注释。我根据旧译的注释用英文起草了一个关于孔子及此句原意的简单脚注。袁水拍在当时“批孔”的气氛下,作了这样的修改和引申:

孔丘,春秋时代政治上的顽固分子,反动思想家。他一生致力于维护和复辟奴隶制。由于他逆历史潮流而动,就哀叹过去的一切像流水似的一去不复返。

这样一解释,“逝者如斯夫”的调子就很低沉了。这显然与原诗的意境不尽符合。我心里很不踏实,在长沙访问周世钊老人时,我特别就此句向他求教。他说原文“逝者如斯夫”后面还有“不舍昼夜”句,这是“川流不息”的意思,并非“批孔”,也毫无消极的含意,而是号召人们要不断努力,积极建设社会主义,因为接着的下半阕是:“……起宏图。一桥飞架南北,天堑变通途。”这个理解与原作的内容具有极为紧密的有机联系。于是,注释就在我们译文的定稿工作中也成了一个极为复杂、细致和敏感的问题。我们深知,这个译本出去后,由于是在北京出版,一定会被国外当作是“官方定本”。注释自然也代表了这个“定本”的“官方”意见。有鉴于此,乔冠华最后建议,除原作者自己的注释外,我们所作的注解一律撤销。

对于毛泽东诗词的理解,我们除了广泛请教有关专家和英语界的人士外,小组的成员本身对每一个句子、每一个词也都进行了反复的讨论和斟酌,包括协助我们润色英语的专家苏尔·艾德勒。他不谙中文,正因为如此,他作为第一个英语读者,对译文在英语中所产生的“诗”的效果特别敏感。他从英语“诗”的角度所提的意见,也成了我们讨论的中心。我们的要求是:译文既要“信”(包括意义、意境和政治的“信”),又要“雅”——也就是具有相当高水平的“诗”,而且是现代的“诗”,不是古色古香的“诗”——虽然原作所采用的形式是中国的古典诗词。所幸我们小组中有赵朴初那样著名的诗人和钱钟书那样有修养的诗评家,这样,我们最后译文的“风格”,还基本上能达到一致认可的程度。

(作者生前为北京文史研究馆馆员,摘自《往事重温》,叶念伦整理)

责任编辑:高胤园

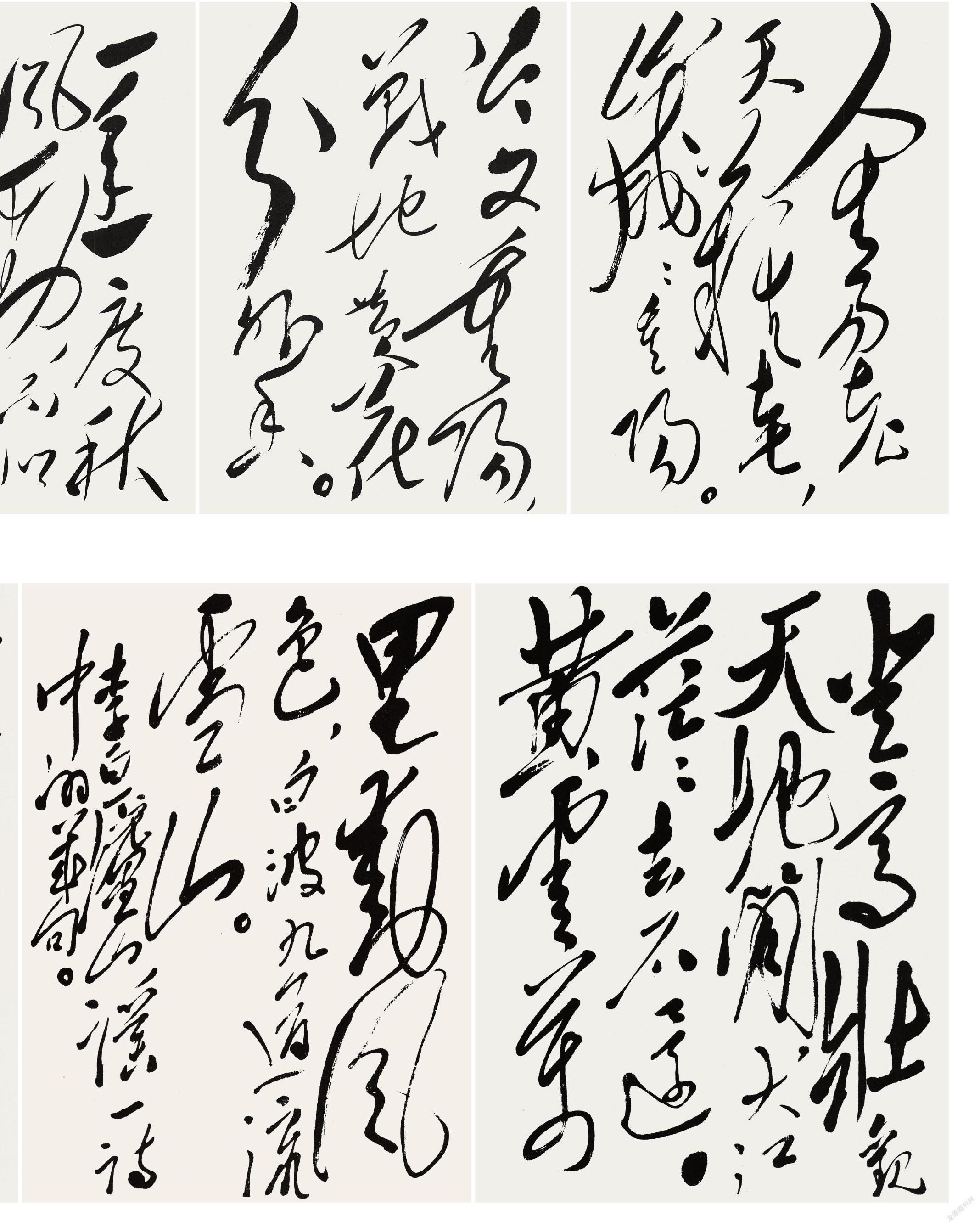

毛泽东致何香凝札纸本1937年

释文:香凝先生:承赠笔,承赠画集,及《双清词草》,都收到了,十分感谢。没有什么奉答先生,惟有多做点工作,作为答谢厚意之物。先生的画,充满斗争之意,我虽不知画,也觉得好今日之事,惟有斗争乃能胜利。先生一流人继承孙先生传统,苦斗不屈,为中华民族树立模范,景仰奋兴者有全国民众,不独泽东等少数人而已。承志在此甚好,大家都觉得他好,望勿挂念。十年不见先生,知比较老了些,然心则更年青,这是大家觉得的。看了柳亚子先生题画,如见其人,便时乞为致意。像这样有骨气的旧文人,可惜太少,得一二个、拿句老话说叫做人中麟凤,只不知他现时的政治意见如何?时事渐有转机,想先生亦为之慰,但光明之域,尚须作甚大努力方能達到。敬祝健康!毛泽东上。六月廿五日。

毛泽东致齐白石札纸本1952年

释文:白石先生:承赠《普天同庆》绘画一轴,业已收到,甚为感谢!并向共同创作者徐石雪、于非闇、汪慎生、胡佩衡、溥毅斋、溥雪斋、关松房诸先生致谢意。毛泽东。一九五二年十月五日。

毛泽东致沈钧儒札纸本1953年

释文:沈院长:九月十六日给我的信及附件,已收到阅悉。血吸虫病危害甚大,必须着重防治。大函及附件已交习仲勋同志负责处理。此复。顺致敬意。毛泽东。九月廿七日。

毛泽东致黄炎培札纸本1955年

释文:任之先生:五月二十五日惠书收读。凡重要问题不厌求详地征求意见,总是有好处的。最近我又找了十五个省市的负责同志征询了关于粮食、镇反、合作社等项问题的意见,得了更多的材料,证实了我在最高国务会议所说的那些。但还是要进一步研究,看到底是否如此。先生此次下去考查,望注意用全面分析方法。民建会议材料我已看过,很有兴趣,拟发各党派参考。顺致敬意。毛泽东。一九五五年五月廿六日。

毛泽东致陈叔通札纸本1953年

释文:叔通先生:五月九日惠书及附件数份,均已收到,甚为感谢。承示各点,我以为是正确的。此复。顺致敬意。毛泽东。一九五三年五月十八日。