突发公共卫生事件中社交媒体的使用及对大学生健康行为的影响

刘燕 罗丹

关键词 社交媒体;负面情绪;风险认知;健康行为

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)14-0019-06

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“新媒体使用与大学生情绪健康”(19YJC860029);上海浦江人才计划“公共危机中虚假健康信息”(2020PJ056)。

1 问题的提出

随着科技的进步,社交媒体不仅被广泛应用,在年轻用户中也尤为受欢迎。在中国,30岁以下的用户约有3.4亿,30岁以下的微博用户约有1.45亿[ 1 ]。公众在社交媒体上分享自己的情感、经历和疑惑,向其他用户提出问题并获得回答。社交媒体不仅成为公众自我表达的渠道,而且为人们的信息搜集和获取带来了便利,公众通过互动与其他人建立了社会联系。

传染病的暴发可能会导致大量的感染和死亡,这会引起人们的强烈负向情绪(negative emotion),人们因此通过社交媒体来表达担忧。公众也依赖社交媒体提供相关信息[ 2 ]。由于社交媒体具有传播迅速的特点,公众可以获得与疾病相关的一手信息,并与他们的家人、朋友和邻居通过社交網络交换信息。这些信息不仅建构了公众对于危机的认知,而且会影响到他们是否以及多大程度上采取行为去降低健康风险[ 3 ]。公众的个人防疫行为不仅能降低个人风险,而且在很大程度上决定了整个疫情在社会上的蔓延速度,因此,世界卫生组织、国家机构和促进健康的民间组织都全力督促公众个人采纳有效的防疫行为。

因此,研究社交媒体中信息负向情绪表现特点,探究使用社交媒体获得危机相关的信息会通过何种路径影响公众的风险认知,以及明晰社交媒体行为与最终的保护行为之间的关系十分重要。故,本文探索大学生社交媒体使用行为与他们最终个人防疫行为之间的关系。

2 概念界定及理论框架建构

随着新冠肺炎疫情成为全球性危机,有研究对社交媒体的内容进行分析,例如对微博个人用户发布内容的情感分析[ 4 ],对Twitter内容主题进行建模[ 5 ]以及探究社交媒体使用对公共情绪的影响[ 6 ];但是负向情绪表达有何特点以及如何转化为行为没有被讨论。个人在疫情期间的健康行为,例如戴口罩、严格居家隔离、洗手都为抑制新冠肺炎疫情发挥了关键作用——新冠肺炎病例从2020年的2月12日的峰值降至2020年3月22日的低谷[ 7 ]。另外,有少量的国外研究考察了不同的信息渠道对公众的公共危机认知的影响[ 8 ],然而这些研究以国外样本为主。因此,本研究运用扩展并行流程模型(EPPM),考察大学生从社交媒体使用到个人防疫行为的路径。

2.1 社交媒体使用与风险认知

媒体被认为是在公共危机中人们形成风险认知的重要来源[ 9 ]。在公共危机中,危机带来的风险和后果存在很多不确定性。人们对于风险认知的有限性导致公众特别依赖于媒体来了解信息以增加对该风险的认知。例如,在N1H1流感[ 1 0 ]以及2016年山东疫苗危机事件中[ 1 1 ],大众媒体都对公众风险认知产生了显著性的影响。

关于媒体报道与公众风险认知的形成之间的关系,研究给出了两种不同的解释。

第一种解释是风险框架的社会放大理论(SARF)。SARF认为大众媒体好像一个“社会放大站”。通过大量的信息报道,大众媒体不仅能够传递很多信息,还通过不同的报道框架,使得某些风险信息在人们的认知中特别突出[ 1 2 ]。SARF理论认为大众媒体通过报道可以直接作用于公众风险认知的形成。

第二种解释是差异影响说。差异影响假说认为媒体通过生动的描述来唤起自我相关的情感来影响公众对风险的认知。在公共危机发生的时候,公众通常会产生包括气愤、悲伤、害怕和焦虑等负向情绪[ 1 3 ]。在H1N1暴发的时候,公众表现出了忧虑等负向情绪;在新冠肺炎疫情刚刚暴发时,公众表现出了巨大的担心、忧虑等负向情绪[ 1 4 ]。媒介报道通过声音、画面、报道框架使得受众感知到风险相关的情绪[8,15]。根据以上的文献研究,本研究提出了以下假设:

H1a:社交媒体的使用与用户的风险认知呈正向相关。

H1b:社交媒体的使用与用户的负向情绪呈正向相关。

2.2 负向情绪、风险认知与预防保护行为

风险认知,包括感知易感性和感知严重性是人们采取健康行为的重要指标[ 1 6 ]。感知易感性是指个体对患病风险的感知[ 1 7 ]。感知严重性是指个体对患上某种疾病或疾病(或使该疾病得不到治疗)的严重性的感知。认为自己出现特定健康问题的风险很高的人,更有可能从事某些行为以降低其患病风险[ 1 7 ]。个体在评估严重程度时通常会评估医疗后果(例如死亡、残疾、疼痛等)和社会后果(例如对工作、家庭生活、社会关系的影响)[ 1 7 ]。认为健康问题严重的个体更可能采取行为来预防其发生(或降低其严重性)[ 1 7 ]。

扩展并行流程模型(EPPM)认为恐惧与公众风险认知之间存在紧密联系,并且可以直接影响行为[ 1 6 ]。然而,最近的研究表明,在公共危机发生的时候,人们的情绪不仅仅是害怕,而且还有担心、忧虑和愤怒,这些复杂的负面情绪与人们的风险认知和最终的健康行为之间的联系还不太清楚。有少数的研究者已经注意到了这个现象,例如,研究发现负面情绪与人们在H1N1暴发时的信息搜集行为有联系[ 1 3 ];人们对于雾霾产生的恐惧、生气、悲伤会直接影响到人们的环境保护行为[ 1 7 ]。EPPM是产生于西方社会的传播学理论,使用中国的数据进行研究可以为其理论提供不同文化的实证案例。综上所述,本研究提出以下假设:

H2a:公众的负向情绪与风险认识呈正向相关。

H2b:公众的负向情绪与个人防疫行为呈正向相关。

H2c:公众的风险认知与个人防疫行为呈正向相关。

2.3社交媒体使用、社会支持和预防保护行为

社会支持被定位为:“由社区、社交网络和有说服力的伙伴提供的感知或实际的工具和/或表达性支持”[ 1 8 ]。当生活遇到挫折或者困难的时候,社会支持是防止人们对事件形成负面评价,减轻情绪困扰和提高自我效能的一种有效方法[19-20]。社会支持的正面疗效得到了许多实证研究的支持,一项元分析(meta-analysis)表明,人们感知到的社会支持与降低死亡率相关联,即感知到的社会支持越多,死亡率越低[ 2 1 ]。新冠肺炎疫情的暴发给公众的健康与日常生活都带来了冲击和挑战,之前的研究表明社会支持可以影响公众对于风险的认知[ 2 2 ],也可以直接影响人们的健康行为[ 2 3 ]。一项最新的研究表明,社会支持可以通过风险认知影响到个人防疫行为[ 2 4 ]。但是,社会支持与个人防疫之间的关系还缺乏充分的实证支持。

社交媒体使用可以获得信息并增加社会支持。社交媒体使用户能够建立和维护他们的社交网络,获取信息,并进行娱乐活动[25-26]。社交媒体用户可以轻松地使用信息或各种聊天工具与他们的朋友、家人和同事进行交谈;也可以获取信息,分享情感,并与他们建立联系。SNS用户更新个人资料、分享照片、查看和评论他人照片或个人资料的行为已成为他们分享信息、获得他人支持和感到被认可的重要方式[ 2 7 ]。

综上所述,本研究假设:

H3a:公众的社交媒体使用与社会支持呈正向相关。

H3b:公众的社会支持与风险认知呈正向相关。

H3c:公众的社会支持与个人防疫行为呈正向相关。

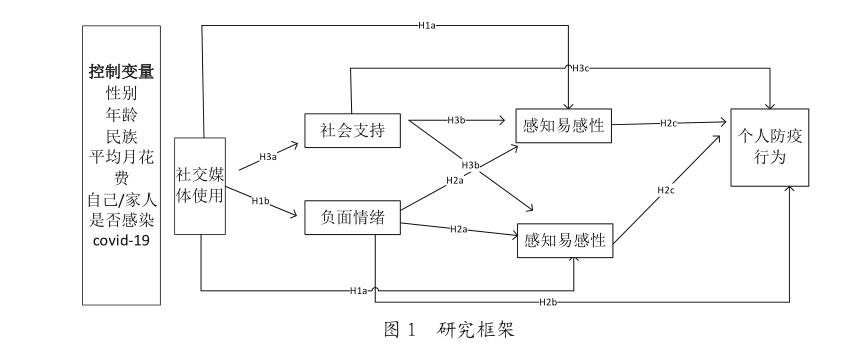

综上所述,本文构建出研究框架,如图1所示。

3 研究方法

3.1 数据采集

本研究采用问卷调查的研究方法。问卷调查研究对象是18~25岁的大学生社交媒体用户。在2020年3月3日—3月10日进行了数据采集。本研究通过与上海地区多所高校辅导员合作,最终采集了483名样本。我们通过专业调查分发平台“问卷星”(www.wjx.cn)进行数据搜集。

3.2 问卷设计与信度检验

社交媒体使用。被访者被询问“在过去30天内,您最经常使用以下哪种信息渠道来了解新冠肺炎疫情信息(单选)?”选项包括:主流新闻媒体(人民日报/新华网/中央电视台/中央人民广播电台等);社交媒体(微信/QQ/微博等);视频平台(快手/抖音/爱奇艺等);专业机构发布的信息(地方及中央疾控中心/世卫组织等)等。

负面情绪量表。采用改编自Kim和Niederdeppe[ 1 3 ]开发的量表。被访者被询问“当你想到新冠肺炎疫情的时候,你感受如何?请评估一下你能出现的以下几种情绪:担心/愤怒/恐惧/悲伤/焦虑”。被访者对五种情绪在1~10数字范围内打分,1分为毫无感觉,10分为感觉十分强烈。得分越高表示个体负向情绪越强烈。(M=5.36,SD=2.13,Cronbachs α=0.85)

感知严重性。采用Witte[ 1 7 ]开发的量表进行测量。三个项目被用来测量感知严重性,分别是:1)我认为新冠肺炎危害极大;2)我认为新冠肺炎将会导致严重的健康问题;3)我认为新冠肺炎有很消极的影响。这些项目采用七分点计分,范围从1(一点不同意)到7(非常同意)。(M=5.54,SD=1.12,Cronbachs α=0.74)

感知易感性。采用Witte开发的量表进行测量。三个项目被用来测量感知易感性,分别是:1)我很有可能会感染新冠肺炎病毒;2)我有感染新冠肺炎病毒的风险;3)我也许会感染新冠肺炎病毒。这些项目采用七分点计分,范围从1(一点不同意)到7(非常同意)。(M=2.57,SD=1.38,Cronbachs α=0.85)

社会支持。采用Zimet等[ 2 8 ]开发的量表进行测量。12个项目被用来测量社会支持例如:1)我能够与有些人(领导、亲戚、同事)共享快乐与忧伤;2)我的家庭能够切实具体地给我帮助;3)我的朋友们能与我分享快乐与忧伤。这些项目采用七分点计分,范围从1(一点不同意)到7(非常同意)。(M=5.38,SD=1.17,Cronbachs α=0.94)

个人防疫行为。被访者被询问“自从听说新冠肺炎,您做以下事情的频率?用肥皂或洗手液洗手/打喷嚏或咳嗽时用纸巾或臂肘遮住/戴口罩/避免与病人接触/避免用握手和接吻问好/回避人群/自我隔离/保持室内空气流通”,1分代表从来没有,3分代表经常。(M=22.65,SD=1.79,Cronbachs α=0.62)

3.3 分析方法

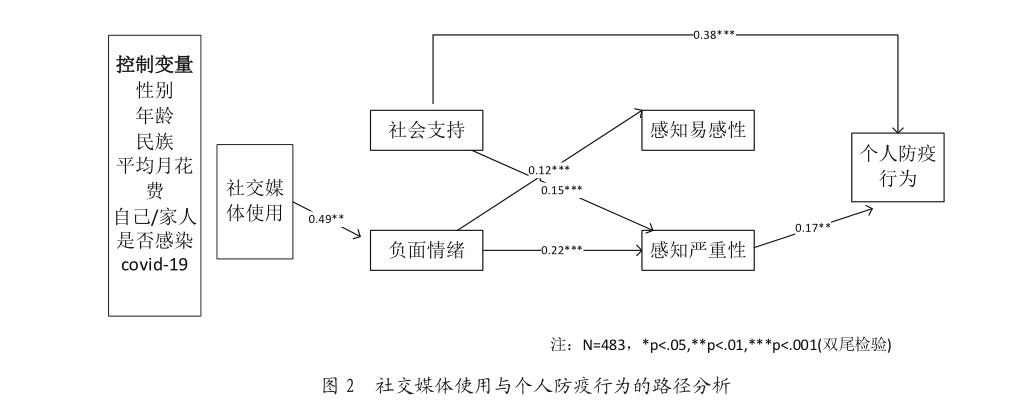

本研究使用R中lavaan程序对数据进行了路径分析(pathanalysis)。路径分析可以有效地描述各个自變量、中介变量与因变量的路径影响。社交媒体使用为自变量,社会支持、负向情绪、感知易感性和感知严重性为中介变量,个人防疫行为为因变量。同时模型控制了性别、年龄、月平均花费、自己或者家人是否感染过新冠病毒等变量。(图2)

4 分析结果

研究一共搜集到了483个样本,其中男性191名(39.5%),平均年龄是22.37岁(SD=3.21),民族主要为汉族(90.7%)。疫情发生,30.2%的被访者在上海,其余的被访者来自26个省区市。45.8%的被访者最常使用社交媒体来了解新冠肺炎疫情信息。

模型对个人防疫行为进行了预测,RMSEA值为0.034,模型拟合度符合推荐的参考标准,可以接受;CFI值为0.993,TLI值为0.908,Chi-square/df为1.56都符合拟合指标的推荐值标准,表示样本数据集与研究模型拟合度良好。

假设1,社交媒体使用与负向情绪和风险认知得到了支持。H1a假设社交媒体的使用将正向影响用户的风险认知(与感知易感性和感知严重性之间呈正相关),数据没有支持该假设。H1b假设社交媒体的使用与负向情绪呈正相关,模型支持了H1b(β=0.49,p<0.05)。

假设2,负向情绪、风险认知和个人防疫行为得到了部分支持。H2a假设公众的负向情绪与风险认知呈正向相关,数据部分支持了该假设。负向情绪与感知严重性呈正向相关(β=0.22,p<0.001),与感知易感性呈现正向联系(β=0.12,p<0.001)。H2b假设公众的负向情绪与个人防疫行为之间呈正向相关,数据没有支持该假设。H2c假设公众的风险认知与个人防疫行为之间正向相关,数据部分支持了该假设。感知严重性与个人防疫行为之间呈正向相关(β=0.17,p<0.05)。

假设3,社交媒体使用、社会支持与个人预防保护行为得到了部分支持。H3a假设社交媒体的使用和社会支持呈正相关,数据没有支持该假设。H3b探究了社会支持与风险认知之间的关系。数据表明社会支持与感知严重性呈正向相关(β=0.15,p<0.001)。H3c认为社会支持与个人防疫行为呈正向相关,数据支持了该假设(β=0.38,p<0.001)。

5 结果讨论

本研究运用EPPM探索了在公共危机暴发期,社交媒体上负向情感表达及对于公众的风险认知和个人防疫行为的影响。研究结果检验了负向情绪和社会支持的中介作用,从而明晰了社交媒体信息对个人健康行为的影响路径。这些研究结果不仅证实了在中国环境下EPPM的有效性,而且为政府相关部门运用社交媒体进行疫情防控提出建议,具有一定的现实意义。

公众通过社交媒体表达负向情绪,为公共卫生部门提供新的工作思路。本研究发现,在去年疫情暴发的一个月内,公众在微博上发布的含有负面的情感信息逐渐增加。其中焦虑、愤怒和悲伤都呈现了不同的特点。如果公众的焦虑增大而没有得到相关部门的充分回应,那么就可能会掀起更大的舆情[ 2 9 ]。本研究不仅展示了公共危机暴发时公众情绪在社交媒体上的表达特征,而且为公共管理部门提供了一个新的思路:可以利用社交媒体提供的大数据,及时监测公共负向情绪的变化,针对焦虑、愤怒或悲伤情绪及时进行危机沟通和情绪疏导。

社交媒体的使用影响了公众的风险认知,但该影响不是直接产生的,而是通过负向情感这个中介影响公众的感知易感性和感知严重性。该研究结果支持了差异影响说,并证明了社交媒体主要通过诱发用户的情绪从而影响其风险认知。本研究拓展了媒介接触与风险认知的研究理论,详细研究了社交媒体与风险认知的关系。与大众媒体通过新闻报道的数量强化人们认知中的某些风险框架不同,社交媒体通过诱发公众的负向情绪发生作用。因此,在未来探索社交媒体的媒介效果时,负向情绪应该是非常重要的一个方面。研究结果明确除了恐惧之外的其他負面情绪例如气愤、担心等在风险认知的形成中的重要作用,从而扩展了并行流程模型(EPPM)。当公共危机在可控性和确定性方面是模糊的时候,个人对事件的感知风险会在很大程度上受到情感的影响[ 3 0 ],尤其是负向情感的强烈影响。因此,有关部门在进行危机沟通的时候,可以根据公众的不同负向情绪的程度,制定不同的沟通策略,进行有效沟通。

青年人群的社会支持直接影响他们采取个人防疫行为,但是社交媒体使用没有与社会支持相关联。本研究借鉴了社会支持理论,考察了社会支持对风险认知和保护防疫行为的影响。研究结果支持了假设,并对社会支持与风险认知和健康行为之间的关系提供了新的理解。在疫情暴发初期,社会支持提高了人们的感知严重性,但是并没有增加人们的感知易感性。此结果可以用该风险事件的性质来解释。新冠肺炎疫情暴发初期,人们已经认识到新冠肺炎病毒类似于SARS,因此对其易感性可能已经到达一种认知。然而,由于暴发初期,人们未意识到其严重性。结合当时的一些报道,例如新生儿不会感染新冠病毒,青年人的抗病毒性比较高等,人们对于患病后的严重性的认知存在变数。社会支持高的人群不仅可以增强感知严重性,而且更多地采取了个人防疫行为。

令人意外的是,社交媒体的使用并没有与用户的社会支持相联系。关联的缺乏可能由于人们在社交媒体上的具体活动不同。有文献表明,社交媒体的使用与社会支持的关系应该具体到对社交媒体的不同使用行为上[ 3 1 ]。被动的社交媒体使用,即只是浏览信息而不进行人际互动(例如,浏览他人的朋友圈而不进行互动)并不能增加用户的社会支持。相反,只有主动的社交媒体使用,即主动进行人际交流,例如,与朋友进行信息互动,才更有利于增加用户的社会支持。鉴于社会支持的重要作用,社交媒体公共危机暴发初期需要增加社会支持的元素。社会支持包括信息支持,情感支持,陪伴支持等多种支持种类。除了第一时间及时公开透明疫情信息外,社交媒体上的内容还可以凸显情感支持,例如呼吁建立对他人、对社会的责任感,对弱势人群的关注等。

本研究存在一定的研究局限性,但也为未来的研究提供了一些研究方向。第一,由于调查样本是同时间采集,只能提供事件发生时的横截面数据,而无法做因果关系判断。未来的研究可以采用长期跟踪调查,加入时间变量,观察检测人们的社交媒体使用,风险认知和个人防疫行为如何随着时间和事态的发展而发生变化。尽管如此,此项研究仍然提供了疫情暴发时期的宝贵数据。第二,样本局限于青年人群。未来研究可以将调查推广至不同年龄层,例如老年人在疫情暴发初期的媒介使用,风险认知与个人防疫行为的研究。第三,本研究采用了单个项目测量,没有区分人们在社交媒体使用上的各种具体活动。在未来的研究中,研究者可以探索不同的社交媒体使用活动,例如主动使用和被动使用,与社会支持之间的相关关系。

本文感謝李道芳、余巍在数据搜集中的帮助。

参考文献

[1]Copeland J,Martin G.Web-based interventions for substance use disorders:A qualitative review[J]. Journal of Substance Abuse Treatment,2004,26(2):109-116.

[2]Cutrona,Carolyn E.Stress and Social Support—In search of optimal matching[J].Journal of Social & Clinical Psychology,1990,9(1):3-14.

[3]Hamel Ee Rs M,Toni G.L.A. van der Meer,Brosius A.Feeling“disinformed”lowers compliance with COVID-19 guidelines:Evidence from the US,UK,Netherlands andGermany[EB/OL].(2020-03-31)[2021-06-20].https://misinforeview.hks. harvard.edu/article/feeling-disinformed-lowerscompliance-with-covid-19-guidelines-evidencefrom-the-us-uk-netherlands-and-germany/.

[4]CutronaCE,RussellDW.Type of social support and specific stress:Toward a theory of optimal matching.Social Support:An Interactional View[M]. New York:John Wiley & sons,1990:319-36.

[5]Cutrona C E,Shaffer P A,Wesner K A,et al.Optimally matching support and perceived spousal sensitivity[J].Journal of Family Psychology Jfp Journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association,2007,21(4):754.

[6]CAROLYN,E,CUTRONA,et al.Controllability of Stressful Events and Satisfaction With Spouse Support Behaviors[J].Communication Research,1992,19(2):154-174.

[7]Hellewell J,Abbott S,Gimma A,et al.Feasibility of controlling COVID-19 outbreaks by isolation of cases and contacts[J].The Lancet Global Health,2020,8(4):e488-e496.

[8]DeAndrea,D.C,Anthony,et al.Online peer support for mental health problems in the United States:2004-2010[J].Psychol Med,2013,43:2277-88.

[9]Cutrona C E,Suhr J.A Social support communication in the context of marriage:An analysis of couplessupportive interactions. Communication of social support:Messages,interactions,relationships,and community[M]. Thousand Oaks,CA:Sage Publications,1994:113-135.

[10]EJ DAmico,Houck J M,Hunter S B,et al.Group motivational interviewing for adolescents:change talk and alcohol and marijuana outcomes[J].Journal of Consulting and Clinical Psychology,2015,83(1):68-80.

[11]Dalai D K,Zickar M J.Some Common Myths About Centering Predictor Variables in Moderated Multiple Regression and Polynomial Regression[J]. Organizational Research Methods,2012,15(3):339-362.

[12]Davidow,Moshe.Organizational Responses to Customer Complaints:What Works and What Doesnt[J].Journal of Service Research,2003,5(3):225-250.

[ 1 3 ] M D C h o u d h u r y,S h a r m a S S,K·c·m a n E.Characterizing Dietary Choices,Nutrition, and Language in Food Deserts via Social Media[C]. The19th ACM Conference,2016.

[14]Vivo M D,Hulbert S,Mills H,et al.Examining the effectiveness of the Theory of Planned Behaviour in predicting exercise intention and behaviour during pregnancy:Preliminary findings from a random effects meta-analysis[C].British Association of Sport & Exercise Sciences,2014.

[15]Deci,E. L.On the benefits of giving as well as receiving autonomy support:Mutuality in close friendships.[J].Pers Soc Psychol Bull,2006,32(3):313-327.

[16]Witte K.Fear control and danger control:A test of the extended parallel process model(EPPM)[J].Communication Monographs,1994,61(2):113-134.

[17]Gill K A,Dobkin P L,Paraherakis A M.The role of functional social support in treatment retention and outcomes among outpatient adult substance abusers[J].Addiction,2015,97(3):347-356.

[18]Lin N.Conceptualizing Social Support[J].Social Support,Life Events,and Depression,1986:17-30.

[19]Cohen S,Wills T A.Stress,social support,and the buffering hypothesis[J].Psychological Bulletin,1985,98(2):310-357.

[20]Lepore S J.A social–cognitive processing model of emotional adjustment to cancer[M].PrenticeHall,2001.

[21]Holt-Lunstad J,Smith T B,Layton J B.Social Relationships and Mortality Risk:A Metaanalytic Review[J].PLoS Medicine,2010,7(7):e1000316.

[22]Babcicky P and Seebauer S.Collective efficacy and natural hazards:differing roles of social cohesion and task-specific efficacy in shaping risk and coping beliefs[J].Journal of Risk Research,2020,23:695-712.

[23]Bohrnstedt G W,Goldberger A S.On the Exact Covariance of Products of Random Variables[J]. Journal of the American Statistical Association,1969,64(328):1439-1442.

[24]Li D J,Ko N Y,Chang Y P,et al.Mediating Effects of Risk Perception on Association between Social Support and Coping with COVID-19:An Online Survey[J].International Journal of Environmental Research and Public Health,2021,18(4):1550.

[25]Brant,R,Burleson.The experience and effects of emotional support:What the study of cultural and gender differences can tell us about close relationships,emotion, and interpersonal communication[J].Personal Relationships,2003,10(1):1-23.

[26]Burke-Garcia A,Berry C N,Kreps G L,et al.The Power & Perspective of Mommy Bloggers:Formative Research with Social Media Opinion Leaders about HPV Vaccination[C].Proceedings of the 50thHawaii International Conference on System Sciences,2017.

[27]Burleson BR.Explaining recipient responses to supportive messages[J].New directions in interpersonal communication research,2010:159-79.

[ 2 8 ] G D Z i m e t,N W D a h l e m,S G Z i m e t . T h e Multidimensional Scale of Perceived Social Support[J].Journal of Personality Assessment,1988,52(1):30-41.

[29]Ju Y,Lim J,Shim M,et al.Outrage Factors in Government Press Releases of Food Risk and Their Influence on News Media Coverage[J].Journal of Health Communication,2015, 20(8):1-9.

[30]Griffin RJ,Zheng Y,ter Huurne E,Boerner F,Ortiz S and Dunwoody S.After the Flood:Anger,Attribution,and the Seeking of Information[J]. Science Communication.2008,29(3):285-315.

[31]Burling T A,Reilly P M,Moltzen J O,et al.Selfefficacy and relapse among inpatient drug and alcohol abusers:a predictor of outcome[J].J Stud Alcohol,1989,50(4):354-360.