不同利他行为下考虑政府补贴的 可追溯食品供应链决策研究

林强 秦智聃 傅志妍

摘 要:针对可追溯食品供应链决策问题,建立由政府、一个食品生产商和一个食品零售商组成的Stackelberg主从博弈模型,研究食品生产商无利他行为、有被动利他行为、有主动利他行为三种情形下的最优决策结果,并分析食品零售商的成本分担行为、公平偏好以及食品生产商的利他偏好对各主体最优策略及结果的影响。结果表明:食品零售商的成本分担行为对自身和食品供应链不利,对政府有利,但仅在食品生产商主动利他情形下对食品生产商有利。食品生产商被动利他情形下,食品零售商的公平偏好不仅能够使其获得更多的供应链利润,也能够提升供应链整体利润,但不能激励食品生产商增加溯源努力投入,也不能改进消费者剩余和社会福利水平;食品生产商主动利他情形下,食品生产商的利他偏好能够激发自身投入更多的溯源努力,并有效提升消费者剩余和社会福利水平。另外,可追溯食品供应链成员的公平偏好和利他偏好特征能够显著影响政府的补贴决策。

关键词:食品供应链;可追溯;政府补贴;利他偏好;公平偏好

中图分类号:F273 文献标识码:A

Abstract: In this paper, a Stackelberg master-slave game model composed of the government, a food producer and a food retailer was established to solve the traceability food supply chain decision problem, and the optimal strategies were studied under three conditions of food producer: non-altruistic behavior, passive altruistic behavior and active altruistic behavior, and the effects of food retailer's cost-sharing behavior, fairness preference and food producer's altruistic preference on the optimal strategies and outcome of each agent were analyzed. The results show that: The cost-sharing behavior of food retailer is not benefit for himself and the food supply chain, and is benefit for the government, but it is only benefit for the food producer when the food producer is actively altruistic. In the case of passive altruism of food producer, the fairness preference of food retailer can not only enable him to obtain more supply chain profits, but also improve the overall profits of the supply chain. However, it cannot motivate food producer to increase traceability efforts, nor can it improve consumer surplus and social welfare level. In the case of active altruism of food producer, the altruistic preference of food producer can motivate himself to invest more traceability efforts, and effectively improve the level of consumer surplus and social welfare. In addition, the characteristics of fairness preference and altruistic preference of food supply chain members can significantly affect the government's subsidy decisions.

Key words: food supply chain; traceability; government subsidy; altruistic preference; fairness preference

0 引 言

各类食品安全问题在全球频发,引起各国政府和消费者的高度关注。食品生产、加工、运输和销售等各环节和整个供应链的信息不对称为食品质量安全事件的发生创造了条件[1]。为了解决食品供应链的信息不对称问题,各国政府试图尝试建立食品追溯系统,从而保证食品从“田野”到“餐桌”整个生产和流通过程全信息的记录和查询。诸如美国、日本、加拿大以及欧盟均从立法和实际运作中严格要求食品相关企业履行可追溯义务。我国也在食品安全立法中明确建立食品安全全程追溯制度,并出台一系列政策措施促进肉菜等大众化食品逐步建立食品可追溯体系。

食品可追溯系统被证实能够很好地解决食品在生产、加工、运输、销售等环节存在的信息不对称问题,且能够增加食品供应链运作效率,提升食品质量与安全水平[2]。从食品企业角度看,建立食品可追溯系统也有利于向市场传递质量信息、降低自身安全风险[2]。但企业建立食品可追溯系统需要投入巨大的固定成本(软件和硬件建设成本)和变动成本(标签成本和系统运行、维护成本),这势必会增加企业成本负担。如果食品可追溯系统无法促进食品企业的销售、提高市场份额和增加利润,食品企业就没有足够的动力去投资食品可追溯系统。令人振奋的是,实证研究表明消费者从食品安全角度出发更倾向于购买可追溯食品且愿意为可追溯食品支付一定的溢价[3-4]。这就为食品企业增加收入提供了市场基础。另外,政府为了促进社会福利最大化,也會采取一定的支持政策(如给予企业可追溯投入补贴),从而降低企业的投入成本、提高食品企业投入建设食品可追溯体系的积极性。

针对可追溯食品供应链企业间互动决策问题,已有学者开始从食品供应链运作视角利用博弈论分析工具研究可追溯食品供应链企业间的互动策略,但这部分的研究还比较少。Starbird和Amanor-Boadu针对上游食品生产商的逆向选择问题利用委托代理模型设计包含可追溯性的契约识别生产不安全食品的生产商[5]。Resende-filho和Hurley基于追溯努力投入视角研究了下游食品加工商对上游原材料供应商的激励机制[6]。孙胜楠等在不同的市场环境下结合消费者的溯源支付意愿和供应商的溯源能力差异,分析了零售商的采购策略[7]。Sun和Wang采用认证工具帮助采购商在信息不对称情形下有效选择可追溯水平较高的食品供应

商[8]。宋焕等运用微分博弈模型,分析了食品生产商和食品加工商之间的溯源信息共享策略,设计了能够实现食品供应链整体利润帕累托改进的成本分担契约[9]。李文立和赵帅研究了农产品双渠道供应链在引入溯源系统后的投资、定价决策[10]。朱桂菊等基于微分博弈模型分析了食品供应链双向溯源投入的最优策略,并设计了能够实现食品供应链协调的“双向成本分担—转移支付混合契约”[11]。肖开红和贠策基于收益共享契约研究了可追溯农产品供应链的定价和追溯努力投入问题,但他们没有研究食品供应链上游企业的定价问题[12]。巩永华等对比分析了集中与分散决策模式下可追溯食品供应链最优追溯水平和追溯成本分担比例决策,但他们假设市场需求是不受可追溯水平和消费者支付意愿影响的常量,也没有研究可追溯食品的定价决策问题[13]。

在现有的可追溯食品供应链决策研究中,主要围绕食品供应链企业之间,并假设决策主体都是“完全理性的经济人”,缺乏考虑政府的补贴因素以及食品供应链企业的社会偏好特征。事实上,当政府以社会福利最大化为目标进行补贴决策且参与食品供应链策略博弈时,食品供应链各决策主体的策略选择将受政府补贴决策的影响。而且,食品供应链成员的公平偏好、利他偏好特征也将影响他们的策略选择。基于此,本文构建由政府、食品生产商和食品零售商组成的三方Stackelberg主从博弈模型,引入食品供应链企业的公平偏好、利他偏好特征,研究食品生产商无利他行为、有被动利他行为和有主动利他行为三种情形下的最优决策问题,以期为可追溯食品供应链构建与运作提供管理借鉴。

1 模型描述与假设

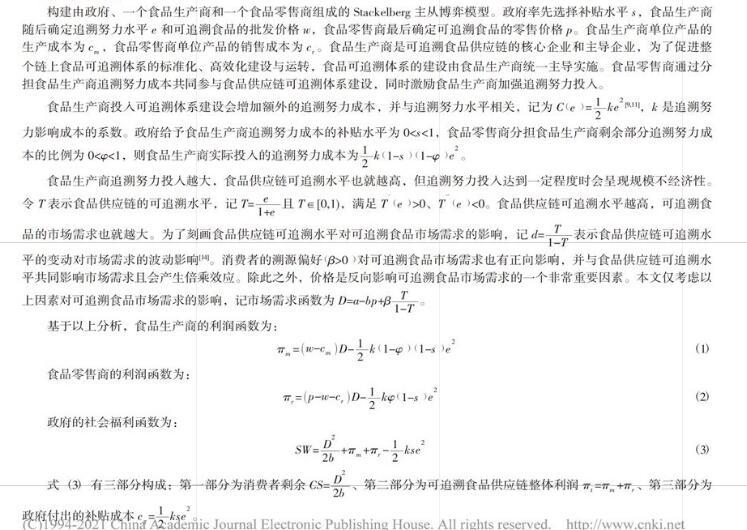

构建由政府、一个食品生产商和一个食品零售商组成的Stackelberg主从博弈模型。政府率先选择补贴水平s,食品生产商随后确定追溯努力水平e和可追溯食品的批发价格w,食品零售商最后确定可追溯食品的零售价格p。食品生产商单位产品的生产成本为c,食品零售商单位产品的销售成本为c。食品生产商是可追溯食品供应链的核心企业和主导企业,为了促进整个链上食品可追溯体系的标准化、高效化建设与运转,食品可追溯体系的建设由食品生产商统一主导实施。食品零售商通过分担食品生产商追溯努力成本共同参与食品供应链可追溯体系建设,同时激励食品生产商加强追溯努力投入。

食品生产商投入可追溯体系建设会增加额外的追溯努力成本,并与追溯努力水平相关,记为Ce=ke[9,11],k是追溯努力影响成本的系数。政府给予食品生产商追溯努力成本的补贴水平为0 食品生产商追溯努力投入越大,食品供应链可追溯水平也就越高,但追溯努力投入达到一定程度时会呈现规模不经济性。令T表示食品供应链的可追溯水平,记T=且T∈[0,1),满足Te>0、Te<0。食品供应链可追溯水平越高,可追溯食品的市场需求也就越大。为了刻画食品供应链可追溯水平对可追溯食品市场需求的影响,记d=表示食品供应链可追溯水平的变动对市场需求的波动影响[14]。消费者的溯源偏好β>0对可追溯食品市场需求也有正向影响,并与食品供应链可追溯水平共同影响市场需求且会产生倍乘效应。除此之外,价格是反向影响可追溯食品市场需求的一个非常重要因素。本文仅考虑以上因素对可追溯食品市场需求的影响,记市场需求函数为D=a-bp+β。 基于以上分析,食品生产商的利润函数为: π=w-cD-k1-φ1-se (1) 食品零售商的利润函数为: π=p-w-cD-kφ1-se (2) 政府的社會福利函数为: SW=+π+π-kse (3) 式(3)有三部分构成:第一部分为消费者剩余CS=、第二部分为可追溯食品供应链整体利润π=π+π、第三部分为政府付出的补贴成本c=kse。 2 食品生产商无利他行为时的决策结果 由于食品生产商是可追溯食品供应链的主导者且能够获得食品供应链的大部分利润,本文仅研究食品生产商有无利他行为下可追溯食品供应链的决策以及不同利他行为下决策结果的差异。在本节情形下,食品生产商和零售商均是“完全理性的经济人”,各自以自身利润最大化为决策目标。根据逆向求解法,首先求解食品零售商的零售价格p;然后将p代入食品生产商的利润函数,求解批发价格w和追溯努力水平e;最后根据社会福利最大化原则求解政府的最优补贴水平s。于是,可得政府、食品生产商和食品零售商的最优决策结果为: (4) 进而可求得食品供应链可追溯水平和市场需求为: (5) 可追溯食品供应链各方利润和社会福利水平为: (6) 也可求得消費者剩余和政府补贴成本为: (7) 定理1 <0、<0、<0、<0;=0、=0、=0、=0、=0、=0、=0、=0。 定理1表明,政府对食品生产商的最优补贴水平和补贴成本、食品零售商的最优利润以及食品供应链整体最优利润均随食品零售商分担食品生产商追溯努力成本比例的增大而减小。也就是说,食品零售商的成本分担行为不仅会降低自身利润,也会降低政府的补贴水平和整个食品供应链的利润。但食品零售商的成本分担行为不影响食品生产商的最优决策和利润,也不影响自身的价格决策、消费者剩余和社会福利水平。这是因为作为决策一方的政府会根据食品零售商的成本分担比例选择自身最优的补贴水平,政府的策略行为抵消了食品零售商成本分担行为的一些影响。 3 食品生产商有被动利他行为时的决策结果 在该情形下,食品零售商具有公平偏好,即关注食品供应链利润分配结果的公平性,其决策目标函数为公平偏好效用函数,而非自身利润函数;食品生产商知晓食品零售商的公平偏好并在决策时予以关注(食品生产商也可不关注食品零售商的公平偏好,如果食品生产商不关注食品零售商的公平偏好,则食品生产商就不存在被动利他行为),而食品生产商的决策目标函数仍然为自身的利润函数。因为食品零售商有公平偏好,食品生产商才关注食品零售商的利润,故该情形下食品生产商的利他行为是被动的。参照杜少甫等[15]研究,当食品零售商具有公平偏好时,其决策目标函数为: U=π-απ-π (8) 式(8)中α>0为食品零售商的公平偏好系数。 根据逆向求解法,可求得政府、食品生产商和食品零售商的最优决策结果为: (9) 进而可求得食品供应链可追溯水平和市场需求为: (10) 可追溯食品供应链各方利润和社会福利水平为: (11) 消费者剩余和政府补贴成本为: (12) 定理2 <0、<0、<0、<0;=0、=0、=0、=0、=0、=0、=0、=0。 定理2表明,在食品生产商被动利他情形下,食品零售商的成本分担行为对政府、食品生产商以及自身决策和结果的影响与定理1相同,此处不再赘述。 定理3 >0、<0、<0、>0、>0、>0;=0、=0、=0、=0、=0、=0。 定理3表明,在食品生产商被动利他情形下,政府的最优补贴水平和补贴成本、食品零售商和食品供应链整体最优利润均随食品零售商公平偏好程度的增大而增大,食品生产商的最优批发价格和利润随食品零售商公平偏好程度的增大而减小。但是,食品生产商的最优追溯努力水平、食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余、社会福利水平以及零售价格不受食品零售商公平偏好的影响。 供应链决策研究文献表明,处于供应链弱势一方的决策者(如本文的食品零售商)的公平偏好行为不影响供应链整体利润,仅起到协调供应链利润分配的作用,即在不改变供应链整体利润的前提下,能够使自身获得更多的供应链利润[17]。但这样的结论是在政府决策缺失的情形下得到的。本文在政府参与决策下修正了前人的研究结论,得出的结果表明食品零售商的公平偏好不仅能够增加自身利润,也能够提升食品供应链整体利润。这是因为面对具有公平偏好的食品零售商,政府加大了补贴力度。由于政府的决策能够平衡食品零售商相关决策的影响,故食品零售商的公平偏好不影响食品生产商的追溯努力水平、食品供应链可追溯水平、市场需求以及社会福利水平。 4 食品生产商有主动利他行为时的决策结果 在该情形下,食品生产商具有利他偏好,不仅关注自身利润也会主动关注食品零售商的利润获得情况(无论食品零售商是否具有公平偏好),而食品零售商是“完全理性的经济人”,以自身利润最大化为决策目标。参照Ge和Hu[16]的研究,具有利他偏好的食品生产商的决策目标函数为: U=π+λπ (13) 式(13)中0<λ<1为食品生产商的利他偏好系数。 根据逆向求解法,可求得政府、食品生产商和食品零售商的最优决策结果为: (14) 進而可求得食品供应链可追溯水平和市场需求为: (15) 可追溯食品供应链各方利润和社会福利水平为: (16) 消费者剩余和政府补贴成本为: (17) 定理4 <0、>0、<0、<0、<0;=0、=0、=0、=0、=0、=0、=0。 定理4表明,在食品生产商主动利他情形下,食品零售商的成本分担行为正向影响食品生产商的最优利润水平。一种合理的解释是,具有利他偏好的食品生产商主动牺牲部分自身利润从而保证公平中性的食品零售商能够获得更多的供应链利润,而食品零售商分担部分食品生产商的追溯努力成本也能够弥补食品生产商的部分总成本,即可视为“投之以桃、报之以李”的结果。而在定理2中,虽然食品生产商有被动利他行为,但食品零售商的公平偏好效应抵消了成本分担效应,故未能产生上述类似的结果。食品零售商成本分担行为对政府、自身及食品生产商其他决策的影响与定理1和定理2保持一致,在此不再赘述。 定理5 、>0、<0、<0、>0、>0、>0、>0。 定理5表明,在食品生产商主动利他情形下,食品生产商的最优追溯努力水平、食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余和社会福利水平均随食品生产商利他偏好程度的增大而增大,食品生产商的最优批发价格和食品零售商的最优零售价格随食品生产商的利他偏好程度的增大而减小。但食品生产商的利他偏好对政府最优补贴水平的影响具有分段差异性:当<φ<1时,政府最优补贴水平随食品生产商利他偏好程度的增大而增大;当0<φ<时,政府最优补贴水平随食品生产商利他偏好程度的增大而减小;当φ=时,政府的最优补贴水平与食品生产商的利他偏好无关。 由于食品生产商、食品零售商和食品供应链整体最优利润函数关于利他偏好系数的一阶导数表达式较为复杂,无法直观地判断和分析其正负,故无法直接分析食品生产商的利他偏好对其自身、食品零售商和食品供应链整体利润的影响。但供应链管理相关文献研究表明,主导者的利他偏好使自身利润受损,但能够增加对方利润以及供应链整体利润[16]。对比定理3和定理5可知,食品生产商利他偏好程度的增加能够促进食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余和社会福利水平的提高,而食品零售商的公平偏好并不影响食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余和社会福利水平。从社会福利最大化角度来看,食品生产商的“主动利他”要优于“被动利他”。 5 结 论 本文基于可追溯食品供应链背景,研究了政府与食品供应链企业之间的最优互动策略,并分析了食品零售商的成本分担行为、公平偏好以及食品生产商的利他偏好对政府和他们自身决策的影响。研究结果表明:(1)在食品生产商无利他行为、有被动利他行为和有主动利他行为三种情形下,食品零售商的成本分担行为负向影响政府的最优补贴水平和补贴成本、食品零售商的最优利润以及食品供应链整体最优利润,但食品生产商的最优追溯努力水平和批发价格、食品零售商的最优零售价格、消费者剩余和社会福利水平与食品零售商的成本分担行为无关。在食品生产商无利他行为和有被动利他行为两种情形下,食品生产商的最优利润也与食品零售商成本分担行为无关。但在食品生产商主动利他情形下,食品零售商的成本分担行为正向影响食品生产商的最优利润。(2)在食品生产商被动利他情形下,食品零售商的公平偏好正向影响政府的最优补贴水平和补贴成本,正向影响自身和食品供应链整体最优利润,负向影响食品生产商的最优批发价格和利润。但是,食品生产商的最优追溯努力水平、食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余、社会福利水平以及食品零售商的最优零售价格与其公平偏好无关。(3)在食品生产商主动利他情形下,食品生产商的利他偏好正向影响其最优追溯努力水平、食品供应链可追溯水平、市场需求、消费者剩余和社会福利水平,负向影响其最优批发价格和食品零售商的最优零售价格。食品生产商的利他偏好对政府最优补贴水平的影响与其利他偏好程度和食品零售商成本分担比例的大小关系有关,呈现分段差异性。(4)从提升食品供应链可追溯水平和社会福利最大化角度来看,食品生产商的“主动利他”行为优于“被动利他”行为。 本文研究结论给予政府和可追溯食品供应链企业如下管理建议:(1)政府和可追溯食品供应链企业均应重视对方的决策,从而根据对方的策略制定己方最优策略。例如,当政府决定补贴食品生产商追溯努力成本时,食品零售商应采取不分担成本策略;而当食品供应链企业间能够通过成本分担机制有效解决溯源努力投入问题时,政府也没必要选择财政补贴策略。(2)作为主导者的食品生产商的主动利他行为虽然可能使自身利润短暂受损,但从长远利益以及社会福利最大化角度来看也是值得采取的行为。主导者亦可与供应链其他成员达成超额利润再分配的协议,从而保证自身受损的利润能够从增加的供应链利润中得到弥补。食品质量与安全问题不仅关系到企业的生存与发展,更关系到消费者利益和国计民生,故食品企业应具有利他(利社会)意识和精神,采取能够使食品供应链利益最大化以及社会福利最大化的行为。 参考文献: [1] Hobbs J E. Information asymmetry and the role of traceability systems[J]. Agribusiness, 2004,20(4):397-415. [2] Aung M M, Chang Y S. Traceability in a food supply chain: Safety and quality perspectives[J]. Food Control, 2014,39:172-184. [3] 梁飞,马恒运,刘瑞峰. 消费者信任对可追溯食品偏好和支付意愿影响研究[J]. 农业经济与管理,2019(6):85-98. [4] Jin S S, Zhang Y, Xu Y N. Amount of information and the willingness of consumers to pay for food traceability in China[J]. Food Control, 2017,77:163-170. [5] Starbird S A, Amanor-Boadu V. Contract selectivity, food safety, and traceability[J]. Journal of Agricultural & Food Industrial Organization, 2007,5(1):1-20. [6] Resende-filho M A, Hurley T M. Information asymmetry and traceability incentives for food safety[J]. International Journal of Production Economics, 2012,139(2):596-603. [7] 孫胜楠,张艳,王新平,等. 考虑消费者支付意愿的食品供应链溯源采购策略分析[J]. 系统工程理论与实践,2017,37(5):1265-1273. [8] Sun S N, Wang X P. Promoting traceability for food supply chain with certification[J]. Journal of Cleaner Production, 2019,217:658-665. [9] 宋焕,王瑞梅,马威. 基于微分博弈的食品供应链溯源信息共享行为协调机制研究[J]. 华中农业大学学报(社会科学版),2018(3):144-151. [10] 李文立,赵帅. 考虑溯源系统应用的优质农产品双渠道供应链决策研究[J]. 运筹与管理,2019,28(6):98-108. [11] 朱桂菊,游达明,黄福华,等. 参考价格效应下食品供应链溯源投入的微分博弈分析[J]. 系统工程,2020,38(1):55-65. [12] 肖开红,贠策. 可追溯农产品最优定价策略研究——基于收益共享理论的分析[J]. 价格理论与实践,2018(9):123-126. [13] 巩永华,薛殿中,仲凯旋. 可追溯食品供应链博弈分析与协调研究[J]. 南京邮电大学学报(社会科学版),2015,17(1):44-48. [14] 张子健,胡琨. 基于供应链可追溯体系的产品质量控制两阶段契约研究[J]. 商业研究,2019(7):61-66. [15] 杜少甫,朱贾昂,高冬,等. Nash讨价还价公平参考下的供应链优化决策[J]. 管理科学学报,2013,16(3):68-80. [16] Ge Z H, Hu Q Y. Who benefits from altruism in supply chain management?[J]. American Journal of Operations Research, 2012,2(1):59-72. [17] 林强,覃燕红. 不同公平关切下的供应链定价决策分析[J]. 工业工程,2016,19(2):33-37.