日本少年法的修正及其对我国的启示

陈 岚 何 璇

一、问题的提出

近几年校园暴力案件、未成年人弑母案以及13岁男孩抛尸案不断刷新着人们对未成年人犯罪的认知,社会民众开始质疑我国少年司法制度的矫治手段不能应对如今未成年人恶性犯罪事件高发的局面,出于多种因素的考量,《刑法修正案(十一)》作出了降低我国刑事责任年龄的规定。而面临着相似问题的邻国日本,在少年法进行了17次的修正后,最终重回了“福利”与“矫正复归”的怀抱。这似乎透露着某些可供我国研究的参考范式。

有关日本少年法修正历程的研究,日本学者齐藤丰治提出了“分离/累积”学说,其积极意义在于通过日本少年法修正的特点揭示了政治力量对于刑事政策的影响,但是这种解释并不适用于完整的日本少年法修正,也无法根据理论推测出少年司法的发展方向。美国学者汤姆斯·伯纳德(Thomas.J.Bernard)后来提出的“少年司法循环说”相比于前一种学说能够更好地解释少年司法制度在“严厉打击”以及“保护主义”之间旋螺往复的规律,但是并没有更深入地进一步研究“循环”的内在机理以及该学说对于一国少年司法制度建设的启示作用。本文试通过分析日本少年司法修正的规律与深层次的影响因素,归纳少年司法模式特有的变化规律,厘清未成年人犯罪与矫治更深层的原因,为我国妥善处理少年司法中“保护”与“惩处”之间的关系提出建议,并为少年司法制度的发展提供方向。

二、“少年司法循环发展说”的论证

美国犯罪学家汤姆斯·伯纳德提出的“少年司法循环论”指出以严刑峻法面对少年犯罪的高发状态是无济于事的,国家会迫于民众对少年刑事司法政策过于严峻的质疑,继续回归保护主义的路径。不仅日本的少年司法政策会经历一个螺旋式的上升路径,最终回归“健全培育”的怀抱,全球视野下的少年司法模式均以超越单一的“司法”到“福利”再回归“司法”的发展路径,呈现混合化发展趋势。①Trends in Juvenile Justice State Legislation 2011-2015. National Conference of State Legislature. 2015(09):1-12.

(一)“少年司法循环发展说”的提出

“少年司法循环发展”学说主要包括两方面的内容:一是“循环论”本身具体的内容;二是对少年司法呈“循环发展”支撑要素的分析。②Thomas J. Bernard & Megan C. Kurlychek, The Cycle of Juvenile Justice.,Oxford University Press,2010:p17.

少年司法模式的循环初始在司法工作者以及公众对少年犯罪率高涨的认知环境中,此时的少年司法政策是以严罚为主,宽和的司法处置为辅。在此种司法模式下,少年司法工作者迫于在严罚性质的处遇或者无任何干预措施中作出选择,但结果是由于对宽和制度的无用认知,以及对严罚制度会加重少年犯罪情况的认知下,大量轻微违法的少年被免于处罚。循环中的第二阶段,少年司法工作者以及社会大众会认为两种极端选择下少年犯罪率依旧存在许多问题:严罚性质的处遇会增加少年犯罪率,而免于处罚具有同样的效果。解决的办法就是建立更加宽和、具有福利性质的少年司法模式,政策主导者认为此种模式能够降低少年的犯罪率。接下来,整个社会依旧发现少年犯罪率依然处于高居不下的局面,他们开始反思并且谴责过于宽和的少年司法政策以及少年司法模式。于是,对于重犯开始要求严罚,并且处遇向严罚性回归,整个少年司法回到第一阶段以严罚为主,宽和的司法处置为辅,司法工作者继续面临着严罚性质的处遇或者无任何干预措施的两个极端选择。但是,对于少年犯罪率依旧高居不下的观点会继续持续,少年司法模式的循环也会往复。③Thomas J. Bernard & Megan C. Kurlychek, The Cycle of Juvenile Justice.,Oxford University Press,2010:p1-3.

(二)“少年司法循环发展说”的论证

经上文分析,“少年循环发展论”的前提是建立在少年犯罪高发,并且频度与强度保持在相对稳定这一水平上。但是,与刑事犯罪的绝对数量相比,非行少年的再犯率才是与当下少年司法成效如何的评判标准。④Frieder Dunker . Juvenile Justice System in Europe Reform Development between Justice , Welfare and ‘New punitiveness’ . 01Kriminologijos Studios 40(2014).所以,从“循环发展论”的理论出发,真正重要的大前提即是少年再犯率的感知恶劣化,但是这种感知往往体现的并非是客观的犯罪状态,而是社会民众对于少年犯罪的主观臆断,⑤Masahiro Suzuki & Kenji Takeuchi, Future of Youth Justice in Japan.,01Youth Justice11 (2019).这种感知传递给立法者,由立法者来改变当下的少年刑事司法政策从而影响到少年司法功能的定位。所以,少年循环发展的逻辑过程即是:少年非行行为恶化的认知——少年刑事司法政策以及少年司法功能的改变——立法的改变——少年司法模式的改变。

支撑着少年司法模式循环往复的有五大要素:少年犯罪率的异常高发;现行少年司法政策是犯罪高发的原因;改变相应的司法政策将会减少少年犯罪;针对少年非行行为性质的认知;有关少年司法的认知。⑥唐纳德·J.布莱克:《法律的运作行为》,唐越、苏力译,中国政法大学出版社2004年版,第2-6页。其中,有关非行行为性质的认定直接决定了少年司法的政策与模式。当非行少年被当作犯罪人看待时,少年司法政策就会偏向于严罚化;而当非行少年被当作监护缺乏家庭的受害者时,少年司法政策就会偏向于对少年的帮助与矫正。所以,要想理解少年司法改革者的行为动因,就必须将当下的少年非行行为性质的认定考虑进来。

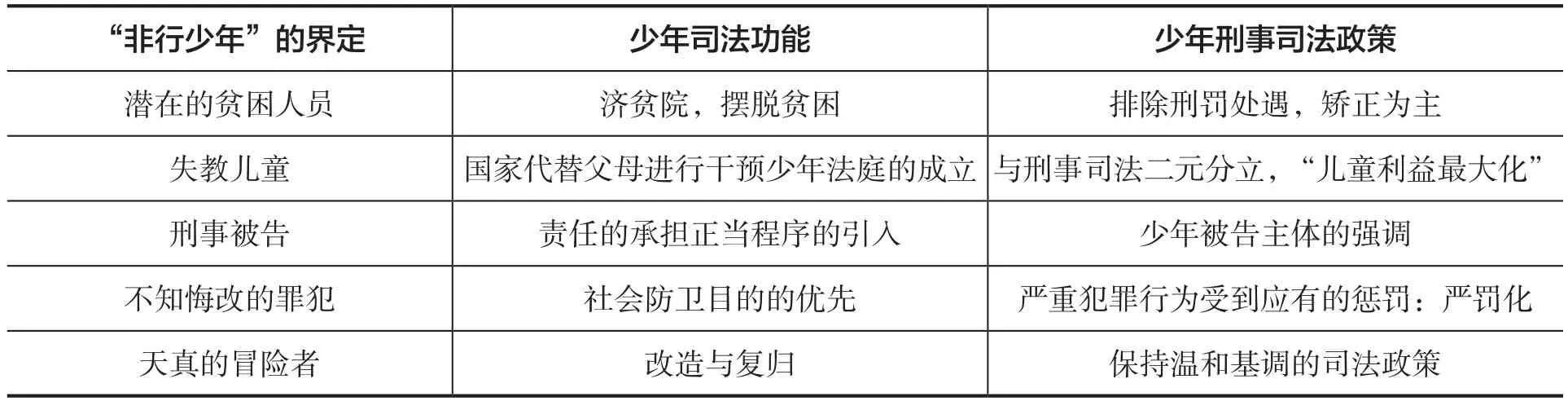

到目前为止,对于非行少年的认知就经历了四次变革。①Thomas J. Bernard& Megan C. Kurlychek. The Cycle of Juvenile Justice. Oxford University Press,2010:p217.对“非行少年”认知的变化主要通过少年司法功能的定位以及少年刑事司法政策的制定来影响整个少年司法的发展方向。如表1所示,对“非行少年”性质认知的改变影响着立法者对于少年刑事司法政策以及少年司法功能的认知,而司法政策与功能认知的变化在立法上造成的变化则主要体现在三个方面;一是少年法庭的管辖权的扩张与限缩;二是少年司法程序的正式性与非正式性;三是处遇结果的保护性与刑罚性。开始的“潜在贫困论”时期,此时并未形成专门的少年司法体系,更不用提设立专门管辖非行少年案件的审判机构。“失教观”的产生以及“国家亲权理论”成为了建立非行少年案件审判机构的理论基础,一开始的少年法庭也只是狭义上的少年法庭,管辖范围也仅限于少年犯罪案件。随着少年司法体系的完善,少年法院的管辖范围也随之扩张到违法少年、虞犯和身份犯罪少年。“严罚论”的提出必然导致刑事责任年龄的降低、少年法院管辖案件范围的限缩甚至是管辖少年年龄上的缩减。恢复性司法所要求的司法功能以及刑事政策的原则,必然会将少年法庭处理案件的范围进行扩张,使得更多的非行少年案件通过非刑事司法程序来得到保护性处遇。

表1:“非行少年”、少年司法功能、少年刑事司法政策三者之间的联系

于是,在社会对“非行少年”认知变动的影响下,立法者或决策者也进行了少年刑事司法政策与少年司法功能认定的改变,而少年刑事司法政策与少年司法功能的变化影响了少年司法相关制度的设计与发展,最终实现了少年司法模式从“福利”到“严罚”再到“福利”的转变。

三、“循环发展学说”下日本少年法的沿革

早在1880年日本旧刑法中,就已经存在将少年罪犯与成人犯罪区别处遇的思想。1908年日本新刑法实施后,监狱法的制定与施行废除了惩戒场的适用,并在西方国家亲权理念的影响下,感化院的的设立也奠定了日本此后针对少年非行事件保护程序与司法程序二元分立的基础。1922年,日本制定了本国第一部《少年法》(多称为旧法),从此形成了二元化体制,即少年法的保护处分对象为犯罪少年、触法少年以及虞犯少年,而其他需要保护的少年属于行政系统的《感化法》管辖范围,这一体系的确立对日本少年司法影响延续至今。

二战结束,日本作为战败国,在GHQ(联合国占领军总司令部)的监督下,按照美国少年法院系统设置了具有司法机关性质的家事法院,并制定了以保护处分优先,全案移送主义和人格主义为主要内容的1948年《少年法》(又称为新法),①尹琳:《日本少年法研究》,中国人民公安大学出版社2006年版,第59页。至此日本建立了以保护处分为主要特点的少年司法制度。日本新《少年法》与旧《少年法》主要存在三点不同:一是少年的保护处分的决定机关由原先行政机关性质的少年审判所变更为司法机关性质的家事法院;二是新法废除了检察官先议制度;三是少年法的适用年龄从未满18周岁上调至未满20周岁,这三点对日本少年法修正的走向影响至今。

(一)“循环学说下”日本少年法的修正历程

日本新《少年法》至颁布以来,历经多次修正。根据每一次修正的背景、原因、目的以及主要内容,主要可分为两个阶段。

1. 日本少年法的前期修正

日本少年法的前期修正尚属于新法的普及阶段,这一阶段经历了三次以法务省为主事者,以检察官参予权为主要内容的修正。

首先,是《少年法修正构想》的提出。1951年,日本主权独立后为肃清联合国占领时期对日本法制矫枉过正的恶果,再加上1957年发生了令世界震惊的布斯夫妇杀害案,日本法务省以维持社会治安以及少年的权利保障为理由,于1966年提出了《少年法修正构想》(以下简称“《构想》”)。《构想》主要内容有以下三点:一是将少年法的对象分为未满18周岁的“少年”以及已满18周岁未满23周岁的“青年”,对于“少年”和“青年”适用的是不同的司法程序;二是针对“少年”非行事件,需由检察官移送至家事法院的,检察官有出庭及意见权;三是针对“青年”进入保护程序还是刑事诉讼程序,检察官具有先议权,并且检察官有出庭并陈述意见的权利,这实际上将日本少年法的规制对象降到了18周岁;四是对少年的处遇方式以多样化为目标,将处遇种类扩展至12种。②张宏明:《论少年法之修正》,台湾大学法律学研究所2007年硕士论文。《构想》的相关内容实际上打破了新少年法的全件移送原则,检察官的介入也为后来少年法的修正逐渐刑事化奠定了基础。但由于目的过于露骨,遭到了各界的批评,法务省被迫暂停了修正作业。③尹琳:《日本少年法研究》,中国人民公安大学出版社2006年版,第196-197页。

其次,在《构想》的基础上,法务大臣于1970年将《少年法修正纲要》(以下简称“《纲要》”)提交法制审议会。④前野育三:《少年福祉论少年法》,收录于加藤幸雄、野田正人、赤羽忠之编:《司法福祉的焦点——以少年司法分野为中心》,日本密涅瓦出版社1994版,第19页。同《构想》 一样进行了青年层划分,《纲要》将未满18周岁者称为“少年”,已满18周岁未满20周岁者称为“青年”。“青年”的刑事裁判管辖虽属于家事法院,但仅限于轻微案件。得以检察官提起公诉的案件,无论对象为少年还是青年,检察官都具有先议权。⑤泽登俊雄:《少年法入门》,日本有斐阁2003年版,第236页。假借少年诉讼权利的强化推行裁判过程中检察官的参予权和意见权,并设立了公设辅佐人制度,将诉讼双方对立化,形成对抗性司法。⑥泽登俊雄:《少年法入门》,日本有斐阁2003年版,第237页。《纲要》最大的特点为赋予司法警察和检察官司法前处理的权力。司法警察可以对判处罚金以下事件不移送家事法院或检察官。检察官对于没有刑事处分必要的少年案件,在没有交付保护处分的必要时可以不移送家事法院。

最后,《纲要》虽提交至法制审议会,但在数次会议中遭到以最高法院和律师为代表的反对,终于在第69次的会议中由植松正部会长综合了各方意见,以《中间报告》的形态向总会报告,获得全员一致通过。⑦法制审议会;《1977年关于修订〈少年法〉中期报告的声明》,载日本律师联合会评论网,https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/1977/1977_7.html,最后访问日期2021年5月30日。《中间报告》同《构想》和《纲要》一样,围绕着“青年层”的设置、检察官的介入以及搜查机关处遇权的赋予这三大内容进行修正:一是赋予了检察官一定程度的参予权(包括审阅权、意见权和抗告权);二是针对“青年”该当死刑、无期或一年以上有期徒刑的案件,检察官必须参加并行使公诉权并设立公设辅佐人制度;三是赋予搜查机关一定限度内不移送处分的权力。

纵观以上修正内容,无外乎是“维持治安是理由,强化刑罚是手段,落脚于立法是增加检察官的先议权”的范式,企图扩张当局对少年的权力掌控,尤其针对年长少年,更从强化社会防卫的观点来谋求刑罚的强化。①周舟、林清红:《日本少年刑罚制度与我国相关立法比较研究》,载《青少年犯罪问题》2014年第4期。

2.日本少年法后期修正运动

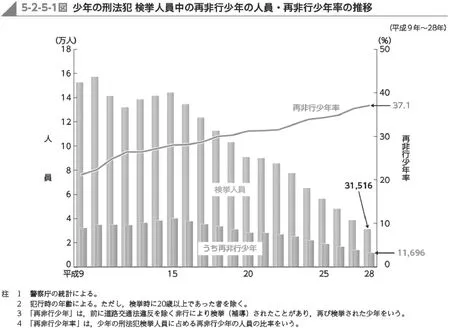

1997年至2016年间,日本犯罪少年的绝对数量出现了一定程度的下降,但非行少年的再犯率始终保持着上升的趋势,这也直接导致了日本国内民众体感治安的下降,对非行少年以及少年的非行行为认知发生改变,这种认知的改变促使立法者对于少年司法刑事政策以及少年司法目的追求的更改:整个少年司法不再是唯“儿童利益最大化”而论,而是将更多的价值目标纳入进来,比如:社会防卫目的以及“积极真实主义”的追求。于是在微观上修改了相关制度:如降低刑事处罚适用的年龄以及逆送制度的设计等。而在宏观上,制度上形成了少年法庭管辖范围、非行少年审判程序以及处遇制度的改变,在宏观上就体现为少年司法模式“福利机能”与“司法机能”的分殊。②张宏明:《论少年法之修正》,台湾大学法律学研究所2007年硕士论文。

图1:1997-2016年日本非行少年再犯率③ 《2017年日本犯罪白皮书:少年的再非行、再犯》,载日本法务省网站http://hakusyo1.moj.jp,最后访问日期2021年4月30日。

首先,是2000年《少年法部分修正案》的提出。20世纪80年代的日本接连发生草加事件、绫濑事件、调布事件,以及山形事件等少年恶性犯罪事件,法院在认定非行事实的过程中发现现有职权主义审判构造的缺陷。执政党(自民党)出于政治需要,迎合国内民众对于少年非行事件的严罚化需求,提出了严罚论。①尹琳:《日本少年法研究》,中国公安大学出版社2006年版,第206-207页。2000年《少年法部分修正法案》主要内容如下:一是刑事处分可能的年龄从16周岁降低为14周岁;二是对于16周岁以上少年故意至被害人死亡的案件,原则上逆送检察官;三是设置听取被害人意见制度;四是对于被害人,一定程度上赋予其阅卷权。②山口幸男:《司法福祉论》,日本密涅瓦出版社2001年版,第17页。

其次,是2007年与2008年《少年法部分修正案》的颁布。2000年少年法修正案施行后,2003年发生了长崎事件,再度燃起了批判少年法的热潮,但真正引发社会大众对被害、加害可能性双重不安的是2004年的佐世保案件。③华瑀欣:《日本少年法的发展与展望》,载《青少年犯罪问题》2014年第6期。日本民众产生对于即使所谓“正常”儿童也有可能作出残虐行为的人人自危恐惧感,日本国内皆普遍认为少年案件数量虽在减少,但凶恶案件却在逐年上升、少年犯罪开始呈低龄化趋势。④大谷实:《刑事政策学》,黎宏译,中国人民大学出版社2009年版,第353-354页。在政府以及国民均要求“严罚化”的趋势下,2007年少年法的第18次修正案正式通过,这次修正案主要内容如下:一是扩大警察对于少年触法事件和虞犯事件的调查权限;二是将少年院的收容年龄从原来的“14岁以上”修改为“大约12岁以上”;三是对于违反保护观察相关规定的少年可以处以设施内处遇;四是对于特大非行事件,在采取观护措施的场合下,少年应赋予公设辅佐人的权利。⑤华瑀欣:《日本少年法的发展与展望》,载《青少年犯罪问题》2014年第6期。2008年日本少年法很快迎来又一次修正,此次修正内容包括:一是缩限少年法的管辖范围,将危害少年福利的成年人刑事案件从少年法中删除;二是对于重大案件可以允许被害人及其亲属旁听;三是在允许旁听的情况下,应听取辩护人和公设辅佐人的意见。⑥Masahiro Suzuki & Kenji Takeuchi, Future of Youth Justice in Japan,01Youth Justice11,11-14(2019),

最后,是2014年《少年法修正案》的施行。2014年日本少年法修正案延续了“严罚化”和“处罚早期化”:一是对于18岁以下少年,由原先最高监禁限制为15年-20年改为可以判处无期徒刑;二是对于不定期刑的判处期限由5-10年提高到15年;三是扩大了检察官参予的案件的范围;四是扩大了律师作为公设辅佐人的案件范围。⑦Masahiro Suzuki & Kenji Takeuchi, Future of Youth Justice in Japan, 01Youth Justice 25(2019).

日本少年法的前期修正以区分“青年层”为基础,以年长少年事件的审理程序为修法重点,扩大了检察官在年长少年事件中的参与度,打破了家事法院的绝对先议权;后期修正则是将重点放在了重大非行事件上,延续了“严罚化”的倾向,针对少年审判的程序规定进行修正。不同的是,后期修正不仅加入了被害者的观点,在前期修正中持反对态度的理论界及司法界在后期修正中出于对非行事实认定的重视,对日本少年司法的“严罚化”也开始持肯定态度。可见,日本少年司法制度从一开始纯粹的“司法福利”模式向“司法”“福利”分离模式迈进。

(二)“循环学说”下日本少年法修正的特点

无论是日本少年法的前期修正还是后期修正,基本围绕少年法中少年的年龄范围、检察官的介入以及少年事件先议权的设置三大内容展开。前期修正主要受美国少年司法政策的影响,以正当程序为契入点,企图引导检察权的强势进入;后期修正受国内民众情绪的“恐惧化”影响,在政府对少年司法政策的有意选择下,修法内容也趋于“严罚化”,日本少年司法模式由“司法福利”模式转为“司法”与“福利”的二元模式,少年司法制度的社会控制工具价值凸显。

1.“严罚化”制度的选择

日本少年法修正严罚化的产生过程为:少年恶性事件的发生——媒体有意煽动——国民群体性恐惧——政治当局严罚化政策——矫正效果欠缺——少年恶性事件发生。首先,少年犯罪事件低龄化与凶恶化的认知是日本少年法“严罚化”的直接原因。其次,社会防卫论的强调是日本少年法“严罚化”的内在驱动。刑罚的目的是预防犯罪,包括特殊预防和一般预防。无论是前期正当程序的强调亦或是后期针对个别恶性少年犯罪事件程序的设计,均将刑罚的一般预防功能置于首位,而忽略了本应该重视的少年个别处遇的保护性质。①周舟、林清红:《日本少年刑罚制度与我国相关立法比较研究》,载《青少年犯罪问题》2014年第4期。最后,社会层面的民众心理变化是日本少年法“严罚化”的重要媒介。在日本少年法修正的严罚化过程中,媒体起到了关键的作用。社会民众通过媒体获知社会周遭发生的事件,而媒体的取材范围与角度影响着普罗大众对社会的感知,大众的观感反过来又影响着媒体的选材机制。②西原春夫:《刑法的根基与哲学》,顾肖荣等译,中国法制出版社2017年版,第20-21页。媒体通过报道事件的选择以及撰写情绪的突出,使得民众产生“即使是普通少年也会犯罪的”群体危机意识,进而产生对少年事件的严罚化需求。这种社会层面的运作与国家层面的操作交互作用,国家通过对少年司法政策的改变,迎合民众情感,社会趋势便油然而生。

2.“司法”与“福利”模式的分殊

日本少年法从前期修正运动开始就设计了各项制度旨在强化检察官在少年事件中的地位;到了修正后期,受正当程序论、少年“责任”意识的影响以及法院事实认定的需求,经过几次修正,日本少年司法终于由“司法”机能与“福利”机能的结合转变为两者分殊的模式。③Anne Teigen,Principles of Effective Juvenile Justice. National Conference Of State Legislatures Press,2018,P7-8.

在“司法福利模式”下,少年司法由传统刑事政策的行为主义向行为人主义倾斜,少年刑事政策比刑事政策的补充地位更向前迈进了一步,实施非行行为的当事人同时也是被当作被害人来加以援助措施。“司法福利模式”的运作如下:少年刑事案件交由家事法院来处理;家事法院审判的重点并非为客观上的犯罪行为,而是以少年个人的需保护性为裁判要素;调查阶段或进入处遇决定过程中,以司法机能为主轴,司法与福利的关系并不是对立的,相反,通过司法机能与福利机能的交错运用发现少年非行问题的所在以及合适的处遇对策。

受20世纪80年代美国少年司法政策的影响,日本的少年法同美国少年司法一样在后期修正中出现了“司法与福利的分殊化”。日本少年司法模式中“福利机能”与“司法机能”的分殊经历了以下阶段:法务省提出社会防卫的司法机能——20世纪80年代家事法院司法机能的具体化——检察权的参与使得司法机能专业化——修正后期,最高法院纯化家事法院的司法化。分殊化后的日本少年法,一是司法机能中社会防卫的突出,福利机能被赋予了从属于司法机能的地位,决定处遇的因素开始以非行的恶性程度为主要考量,逆送至刑事司法程序的年龄下限不断降低,并且以非行行为的恶劣程度为标准,家事法院进行考量后将更多的恶性犯罪少年送入少年院进行长期处遇矫正;二是由于受到社会防卫需求的压力,设计了原则逆送制度,使得家事法逐渐成为刑事审判庭的“附属机构”,不再具有教育、保护机能;三是被害人意见的听取干预了法官和调查官的中立性;四是检察官的参与以及合议庭的建立使得少年审判形成三方对立的当事人模式,带给少年更多司法的威压,检察官的参与也代表着社会大众的利益干预了处遇的决定,以发现客观事实为主轴的司法机能与以去除人身危险性为主轴的福利机能重新结合后,产生了内容上完全变质的“司法机能”与“福利机能”。 然而,少年的非行行为与犯罪是伴随着社会发展的常态现象,“严罚化”的模式选择是社会民众基于少年非行事件以及非行少年的认知,进而影响着决策者对于少年刑事司法政策以及少年司法功能的决定,从而导致少年司法制度以及少年司法模式变动的结果。但是,“严罚化”却不是一国少年司法模式的的最终选择,少年司法终究要重回“福利性质”的怀抱,少年司法与刑事司法的二元化以及非行少年的个别化处遇制度才是一国少年司法的最终选择。

四、“少年司法循环发展说”对完善我国少年司法制度的启示

如果说日本的少年法修正尚处于“少年司法循环发展”的第三个阶段,即少年非行犯罪高发情况下的严罚模式的选择,那么以美国为首的少年司法英美模式就已经经历了一个完整的“少年司法循环发展”的逻辑闭环。20世纪80、90年代,美国少年恶性犯罪达到顶峰,1960年美国少年法院处理案件仅为40万件,到了1999年案件数激增为170万件,猛增了4倍。①姚建龙:《超越刑事司法——美国少年司法史纲》,法律出版社2009年版,第156页。从1984年至1994年间,少年单独事实谋杀的犯罪增长了150%,少年持枪杀人案猛增了三倍。②华瑀欣:《日本少年法的发展与展望》,载《青少年犯罪问题》2014年第6期。美国少年司法在此时也选择了“严罚化”的道路。但是,实证研究证明“严罚化”的制度并不能有效降低非行少年的再犯率,甚至因为受到“标签理论”的负面影响,使得非行少年无法融入社会的主流文化群体,重新犯罪的可能性增加。③Philip J. Cook & John H. Laub.,Trends in Child Abuse and Juvenile Delinquency,256The Role of the Court110, 110-112(2009).所以近年来,以美国为代表的英美模式出现了向“福利”和“人权”靠拢的趋势。自2011年以来,美国的少年司法政策变更为平衡社会防卫和少年矫正与复归的需要,在制度上更加停止了“严罚化”的脚步,开始将少年事件的审判权交还给少年法庭,注重少年个人的矫正与复归,甚至有些州开始施行恢复性司法模式。④Trends in Juvenile Justice State Legislation 2011-2015,National Conference of State Legislature,2015:1-12.

“少年司法循环发展说”不仅适用于域外国家,对我国亟待改革的少年司法制度也具有相当的借鉴意义,认清“少年司法循环发展”的规律,正确地进行模式的选择以及制度的改革对于面临路径选择的当下具有重要的意义。“少年司法循环发展”所体现出的少年司法制度构建的规律,对我国的未成年人司法制度的改革具有以下几个方面的内容:

(一)“少年司法循环发展说”对我国少年司法的理念借鉴

首先,纵观“循环学说”的整个过程以及日本少年法的修正历程,可以预见未成年人违法犯罪问题,尤其是未成年人的累犯以及再犯问题将会是一种长期存在的社会现象。⑤李立丰:《日本少年司法制度“循环发展模式”的中国反思》,载《青少年犯罪研究》2016年第5期。社会结构的重大变化带来了犯罪率的上升,尤其是未成年人犯罪问题突出的社会问题,⑥华瑀欣;《日本少年法的发展与展望》,载《青少年犯罪问题》2014年第6期。少年的非行行为与犯罪是伴随着社会发展的常态现象。“最好的社会政策即是最好的刑事政策。”⑦姚建龙:《超越刑事司法——美国少年司法史纲》,法律出版社2009年版,第147页。尤其是面对未成年人违法犯罪时,需要认识到未成年人的犯罪原因是多样的,所以单纯依靠刑事处罚来解决这一社会顽疾是不切实际也是无用的做法,必须考虑刑罚以外的其他措施。另外,“循环发展模式学说”也从消极的角度证明了一味依靠刑事处罚,“严罚化”刑事政策下少年司法制度的无效性。

其次,认可未成年人犯罪是社会发展下的常态,那么也应当认可应对未成年人违法犯罪的手段与刑事司法的二元化分立,客观处理“未成年人不同论”的司法落实问题。①李立丰:《日本少年司法制度“循环发展模式”的中国反思》,载《青少年犯罪研究》2016年第5期。少年司法与刑事司法二元分立是衡量一国是否具有成熟的少年司法制度的标准,也是现代法治国家所必须坚持的话语前提。无论少年司法运行机制如何,将成年人与未成年人在刑事司法上进行区分对待已是世界范围内通行的做法。但少年司法与刑事司法二元化分立,绝不仅仅只是体现在形式上将未成年人与成年人进行“区别对待”,或实体上相对减轻或免除未成年人的实体责任;而是在“保护性”理念的指导下,以从根源上矫治未成年人违法犯罪行为为目的,以非刑罚处遇为主要手段建立其具有我国特色的少年司法制度。

(二)“少年司法发展说”对我国少年司法制度完善的启示

“循环说”从另一个角度证明了社会层面少年非行行为的客观性与多元性,也证明了少年司法与刑事司法二元化分立的必要性以及“保护”模式与“司法”模式的混合才是一国少年司法模式的应有的价值取向。所以,在“循环学说”的启示下,我国少年司法制度的完善方向即是建立具有我国特色的、兼具“保护性”与“司法性”特征,并与刑事司法完全分立的少年司法制度。

首先,未成年人罪错案件的处理司法化。未成年人罪错案件指的是客观上实施了犯罪行为,但因年龄而不负刑事责任的未成年人。我国目前针对未成年人的罪错行为处遇的决定主要依靠的是类行政处罚决定的程序,即由公安机关经过调查后决定,作出警告、训诫、送入工读学校以及社区矫正。而根据最新的《刑法修正案(十一)》规定:“因不满十六周岁不予刑事处罚的,责令他的家长或者监护人加以管教,在必要的时候,依法进行专门矫治教育。”但是有关必要时候的规定、专门矫治教育包含的内容以及如何进行决定执行,并没有作出详细的规定。如果依旧按照以前的决定的方式,由公安机关“一手包揽”,那么不仅在合法性上会受到质疑,也不利于专门矫治教育制度充分发挥其“矫治教育”的功能。

在司法程序上,要将罪错案件事实的厘清以及处遇的决定权划分在法院职能之下,使得法院成为未成年人罪错案件处理的核心。这一做法将导致两个利好结果:一是我国未成年人的严重不良行为以及罪错行为被纳入到司法处置的领域,也就意味着专门矫正教育措施决定作出的司法化,一方面为部分限制人身自由的处遇提供正当性与合法性,另一方面也能促使专门矫正教育措施能够真正得到适用;二是保护程序以及保护处遇的完善及二元化,能够改变依靠降低刑事责任年龄以及刑罚措施所带来的巨大负面影响,既维持了法律的稳定性也能够有效避免“标签效应”所带来的再犯率的忧扰,同时罪错未成年人能够得到有效的矫治。

其次,构建分级化的专门矫治教育措施。上文提及,《刑法修正案(十一)草案》虽出现了“专门矫治教育措施”的相关规定,但是对措施的内容以及相关的执行场所、方法并没有更为细致的内容。日本的保护性处遇分为八类,其中针对触法少年的保护处分有三类:保护观察、移送儿童至自立设施以及移送少年院。②苏明月:《从中日少年案件处理流程与矫正之比较看少年司法模式》,载《青少年犯罪问题》2010年第1期。从性质上来划分,可以分为社会化矫治处遇、半开放式机构处遇以及机构内处遇。其中,机构内处遇最为严厉。而我国目前针对罪错未成年人的专门矫治教育措施还未形成分级化的构建,不仅在执行方式以及执行场所上存在诸多不明,直接导致了司法实践上运用的困难;在各项制度之间也未形成可以互相转换和衔接的渠道,这也会导致在将来的处遇执行过程中,无法依据未成年人的事实情况及时进行处遇的变更,无法到达最优的矫治效果。

对此,新的《预防未成年人犯罪法》将针对未成年人严重不良行为的措施分为了矫治教育措施和专门矫治教育措施,其实究其本质均为非刑罚性质的处遇。虽然措施种类很多,但经分析可分为行政处罚、社会内处遇以及开放式机构处遇设施内处遇,缺乏设施内处遇措施,而造成这一现象的原因是“收容教养制度”的废除。设施内处遇的废除,本意是为了配合《刑法修正案(十一)》中有关降低刑事责任年龄的规定,意在将恶性犯罪的12周岁以上14周岁以下的未成年人纳入到刑事司法的领域。但是恶性犯罪不单单只是造成死亡或者重伤的结果,所以在此逻辑下,送入专门学校的未成年人的罪错行为范围就会过于宽泛。非刑罚处遇上的无层次设计,会间接上导致此项制度施行的困难。所以,构建层次化的非刑罚处遇制度仍是我国少年司法制度完善的重点之一。

最后,如上所述,在建立了与刑事司法完全分立的少年司法运行机制的前提下,还应当在少年司法与刑事司法之间建立可供“移送”以及“逆送”的管道。罪错少年处理的保护性与刑事化往往就在一线之隔,而最终处理方式的选择受到诸多因素的影响。为尽量避免“少年司法制度的循环化”对法律制度稳定性的影响,日本少年司法制度中的“案件逆送制度”就值得借鉴与考量。日本少年非行事件的处理可以分为保护程序以及刑事司法程序,但是案件的处理程序也并不是那么的绝对,在应对某些对于社会有着重大恶劣影响的案件时,已经进入保护程序的案件可以通过“逆送制度”进入刑事司法程序进行刑事审判。这样一种制度的借鉴,在保证我国少年司法制度稳定的前提下,调节了未成年人案件审判程序以及刑事审判程序之间案件的流动,也满足了公众对于社会体感治安的需求。

五、结语

《联合国少年司法最低限度标准规则》(《北京规则》)规定,国家应“减少根据法律进行干预的必要,并在他们触犯法律时对他们加以有效、公平及呵护人道的处理”。从日本、美国等国家的少年法的修正过程来看,应对少年非行行为的处理方式容易因应民意要求以及政治考量而出现少年司法“循环化”的发展。虽然少年司法的循环发展具有较高的普适性,但是如何脱离“循环发展”的控制,减少立法、制度的修改对司法稳定性的影响,才是我国未成年人司法制度所要面临的研究路径,此项任务任重而道远。