叙事疗法在提升曾留守大学生自信中的应用

罗 匡,张珊明,祝海波

(1.中南林业科技大学,湖南 长沙 414000;2.湖南科技大学,湖南 湘潭 411201)

一、研究背景

自2006年学界首次提出曾留守大学生的概念[1],众多学者对曾留守大学生的行为和心理展开研究。有研究者指出,留守经历会对大学生的自信产生消极影响,亲子关系的缺失导致曾留守大学生自卑、内敛、消极、敏感和冲动[2]。但也有研究者指出,不可忽视该群体中的高自信人群。对于某些曾留守大学生而言,留守经历使他们的适应能力、抗挫能力和自奋能力得到显著提高。[3]

习近平总书记《在纪念五四运动100周年大会上的讲话》提到要“走近青年、倾听青年”“关心青年,关爱青年”“教育青年,引导青年”[4]。基于此,研究团队采用问卷测试和叙事疗法,尝试走近、倾听、关心、关爱曾留守大学生,帮助他们提升自信水平,引导他们重塑更好的自我。

研究团队在课题研究的前期向湖南省多所高校新生发放中文修订版的田纳西自我概念量表问卷(中国台湾心理学家林邦杰20世纪70年代末修订)1100份,收集相关数据进行对比分析发现:曾留守大学生和无留守经历大学生在自我概念结构各项分值上都表现出非常显著的差异。在曾留守大学生中,男生在身体自我概念上的得分显著高于女生。留守经历对大学生的自我概念产生一定的影响,使其倾向于产生负性的自我认知。而性别差异导致女性曾留守大学生更容易产生对自我的负性评价。[5]另外,通过前期的访谈发现,留守经历、亲子关系以及成长环境等因素均影响曾留守大学生的自信水平。[6]面对这一现实,研究者需要运用操作性较强的方法进一步了解留守经历如何影响个体的自信水平,并对个案进行适当的干预。

叙事疗法由国外学者麦克怀特提出并应用于家庭和校园的心理治疗长达几十年。20世纪90年代,叙事疗法逐渐被我国教育学家和心理学家学习和运用。叙事治疗强调故事、次序、身份、质疑的影响力,并发展出第三人称效应的建构对话、外化对话和回响对话等对话策略。许多临床实务领域的应用证明,叙事疗法对个体的心理困扰、精神疾病、身体疾病等有一定的疗效。1998年,瓦萨洛将叙事疗法的干预对象从严重的身心疾病患者扩展到一般心理问题的患者,他发现在团体情境中运用叙事疗法,使得组员在自信心、自我接受和人际关系方面都取得了显著的进步[7]。可见,叙事疗法可作为一种探究和干预手段影响个体的自信水平和自我发展。因此,在后期研究中,研究团队主要以叙事疗法了解几位曾留守大学生的自我世界,并运用叙事疗法提升曾留守大学生自信水平,重写自我的人生故事。

二、研究方法

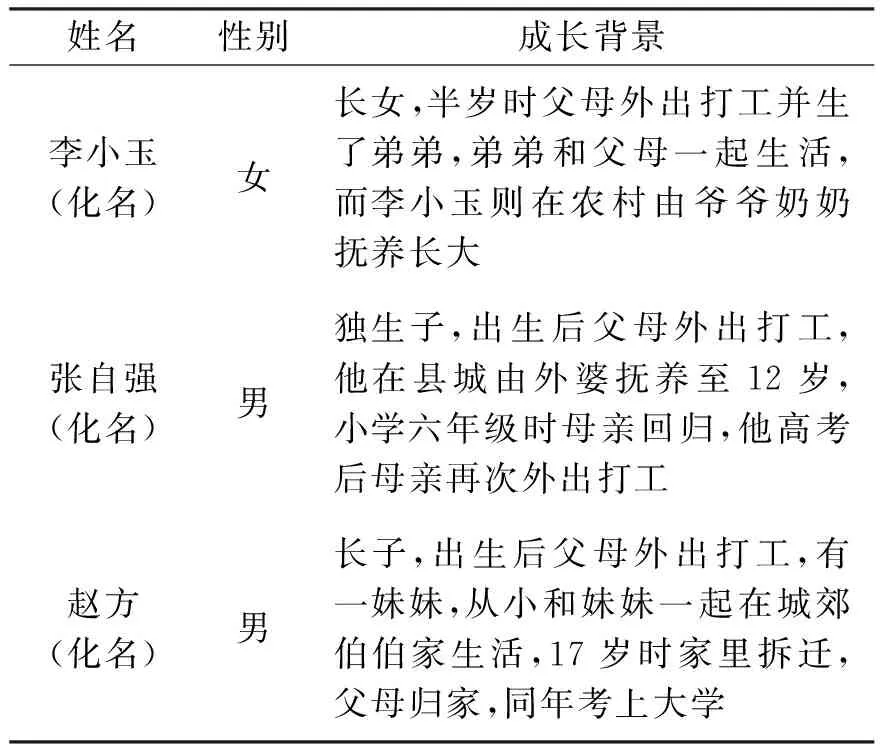

在前期的问卷调查之后,研究团队随机挑选三位曾留守大学生进行质性访谈,包括四次一对一的访谈、日记文本和团体谈话观察。经当事人允许,可记录访谈的部分文字,但要隐去他们的具体信息(姓名、出生地)。访谈采用叙事结构,以第三人称的对话解读、重构来呈现他们各自的成长。三位曾留守大学生信息详见表1。

表1 访谈对象信息

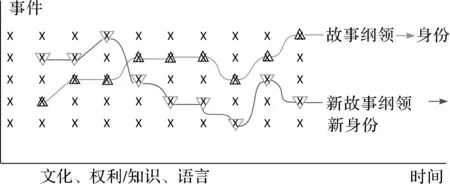

研究采用麦克怀特的叙事疗法进行数据分析,通过叙事重构对三位曾留守大学生进行自我成长干预。一方面叙事重构强调人生由若干故事组成,故事的排序、解释会影响个体对自我身份的认定以及个体的心理行动模式。我们不是生活在故事中,但故事的塑造已经融入了我们的生活[8]。另一方面,叙事重构引导当事人把问题外化,用第三人称的视角看待问题对自己的影响,并寻找特殊意义事件重写人生亮点。研究为叙事疗法设定了时间框架和地点边界,从过去、现在、未来三个不同的阶段去寻找特殊意义故事,见证新的自我。[9]其中,故事蓝图详见图1,行动蓝图详见图2。

图1 人生故事蓝图

图2 人生行动蓝图

三、叙事疗法的运用

(一)以故事解构重新寻找意义事件,改变对留守经历的认知和自我评价

李小玉在进入咨询前,就曾在脑海里预演了一些场景——她要将自己的生活描述得很美好。在咨询的前期,她对于留守的过往轻描淡写地蒙混过去,把自己包裹得很好,呈现出自信的好学生形象。在叙事治疗的后期,李小玉卸下了防御,相比前期,咨询之后的她通透平静,自信大方。

李小玉是农村00后曾留守女大学生中的一员。受农村传统习俗的影响,在她出生之后,父母很快地生育了弟弟。父母在外打工,将她放在老家留守,却将弟弟带在他们身边抚养。从小,她听得最多的话语就是“你要做个好姐姐”“你要听话”以及“别添麻烦”。在内心深处,她对自己的评价消极负面,相比其他人,特别是男性同伴,她觉得自己是低人一等的。她觉得自己不好,又很期待自己被他人接纳,所以在人际互动中总是努力地讨好他人。

“我大概就是那种又自负又自卑的人……我讨厌我这个性别。我不止一次在想,如果我是男孩该有多好,在爸爸妈妈身边的就是我了。我小学时的女生同伴们外出打工或早早嫁人了,成绩再好父母也不会让她们读高中,只因为她们不是男生……重新审视,我才发现我算是很幸运的。我不仅读了高中,而且还是复读才考上这所大学……这是我以前所没有看到的事实。我一直认为是弟弟不喜欢读书早早去打工给了我读书的机会。但我们村子里也有很多女生的弟弟不读书,她们也没有继续读书的机会。”

这段话是后期咨询过程李小玉分享的内容节选。小玉从一个自我包裹的状态渐渐舒展,她接纳了留守和不被重视的经历,甚至有了解构小时候故事的能力。她逐渐看到父母偏心的举动后面也蕴藏着对于长女的尊重和爱护。关于当年为什么不把自己带在身边抚养的问题,小玉用第三人称的视角观察,理解了在外漂泊打工夫妻的无奈和心酸,“从某种意义上来说,让我留守在家乡陪伴爷爷奶奶,也是对我的信任。妈妈爸爸觉得我从小就乖巧,爷爷奶奶抚养我会轻松一点”。小玉选择了从另一个角度解读留守生活的细节,在个人努力和叙事治疗的共同作用下,这位曾留守女大学生对于自身留守经历进行了正面积极的认知重构和升华,她的脸上逐渐有了自信的笑容,关键是她肯定了自己性别、身份的意义。

从多份关于农村留守女童的文献研究中可知,许多农村留守儿童家庭会将生活、教育投资偏重于男童,农村女童在留守中各方面的体验不如同地区留守男童。“农村留守女童处于整个社会分层与性别分化交互作用的漩涡中心”[10],在性别、生理上的自信水平相较于同年龄阶段的留守男童整体偏低。因此,用叙事疗法鼓励女大学生叙述自己的故事,以故事解构重新寻找意义事件,改变她们对留守经历的认知和对自我的评价,提升自信水平,是曾留守大学生自我成长阶段的重要一步。

(二)用叙事外化重新看待过去的经历,帮助曾留守大学生增进亲子关系和树立自信心

张自强:“有时候,我觉得父母在不在身边并没有什么不同。现在的我很多时候是不知道如何与父母相处的,我经常在脑海里幻想电视剧里亲子互动的画面,但一回到现实中,我却什么都不想做。”

咨询师:“嗯,是不想和爸爸妈妈有交流吗?”

张自强:“也不是不想,是我不知道怎么做!”

张自强的苦恼来自他在和父母相处时内心的疏离感。张自强出生于县城,父母在其年幼(2岁左右)的时候去外地打工,他和外婆(退休的小学老师)一起生活。在访谈中,张自强认为自己性格冷漠、人际疏离,懦弱胆小、不够自信,以上种种和小时候的留守经历有一定的关系。他学习成绩一直很好,读到六年级时母亲才回到家乡陪伴张自强。张自强的母亲不善言谈,对于儿子之前的陪伴缺失一直有内疚感,却不知道应该怎么补偿。在张自强的中学阶段,母亲最常做的事情就是在厨房做饭以及和他一起沉默地吃饭。他们之间的对话总是关于吃没吃饱,钱够不够用等琐事。高考之后,母亲再次外出打工,张自强没有任何不舍,反而觉得轻松了许多。张自强自述在大学里和任何人都是客气而又距离的。他内心很欣赏那些自信热情的人,但他总觉得自己卑微而懦弱,于是干脆选择逃避那些人。这种矛盾一直困扰着他。

在叙事访谈咨询中,首先,收集每一个来访者的故事,然后利用外化的技术进行治疗。所谓外化,就是鼓励和引导故事的主角主动地将自己和问题分开。这需要勇气和自我反思的能力。

“我最不愿意向别人提及的一件事情,今天我可以坦然地和大家分享了。”在重构性团体谈话中,张自强用第三人称的方式叙述了童年期的一件往事:“张自强六年级时,一次放学回家后,发现妈妈回来了心里很高兴,想马上跳进妈妈的怀抱里,告诉妈妈自己是多么想她,但他马上又变得不好意思了。其实他是很爱自己妈妈的,只是这么久没在一起,一时不知所措,而不是他不需要妈妈的回归。妈妈回来不到半个月,她就开始沉迷于麻将。小时候的他放学回家,永远看到的是妈妈坐在麻将机前的身影。他曾经去找过妈妈,希望妈妈不要打麻将,辅导自己写作业。可是妈妈却给他几块钱,让他买好吃的零食。为什么妈妈会去打麻将而不管他呢?他曾经在日记里这样写,却从来没有跟妈妈提及过这份感受。他可能不知道,妈妈是一个半文盲,妈妈不知道如何辅导孩子的功课,关键是妈妈从来不知道他内心的想法是什么。但他还是很幸运的,因为妈妈和爸爸很爱他,妈妈放弃了自己的工作去陪伴他,至少他的青少年时期,身边都有妈妈的陪伴。”

张自强的剖白很诚恳,在将这些过往的问题外化时,他更清晰地看到了解决方案和现在面临问题的症结:“哦,难怪那个长大的孩子那么不喜欢靠近那些阳光自信的同龄人,因为他总觉得那些人拥有很幸福的童年生活,而自己却有所缺憾。其实并没有那么糟糕,相较于很多人,那个孩子已经很优秀很幸福了。”

张自强的故事并非个案,他的成长经历具有一定的代表性。作为城镇的留守儿童,张自强在幼年时就体会到亲子关系的缺失。儿时的留守经历、亲子沟通方式和家庭教育模式是他个性冷漠、人际疏离以及自卑问题形成的原因。在张自强后续的叙事中,他逐渐进行能动性的主体反思,将自己的问题和特质放在前面,重新审视自己之前的经历和故事,并察觉到自己在亲子关系和人际交往中的疏离,这是他积极树立自信心的关键一步。

(三)以重写故事适应周围环境,提升曾留守大学生自信水平和自我发展的内在力量

赵方,曾经是城市郊区的留守儿童,现在是“拆二代”大学生,虽然出手阔绰、朋友众多,但他却自述内心仍然是一个不自信的小男孩。

赵方和妹妹是在伯伯家度过了留守的童年和少年时期。父母因为生计一直在外打工,甚至有时候过年都不回家。在赵方的记忆中,每当电视里播放留守儿童的新闻时,伯母会嘲笑他和妹妹“留守崽子”。从那以后,赵方一听到“留守”二字就不舒服:“有时候觉得社会太关注我们了,我们似乎变得不一样了。”

“那时候,我们做什么事情都畏首畏尾。寄人篱下的生活,别人轻视的态度,让我们没有办法大声说话。要知道我爸妈在外出打工之前,我们可是天不怕地不怕的性格。”对于自己和妹妹的转变,赵方的解释是环境的影响以及他人的态度,这种归因模式属于典型的环境归因。在人类社会中,情景语境和言语交流普遍影响某一个阶层个体的思想和行为[11]。而当处于特殊的年龄阶段和社会环境中,留守青少年个体感知自己和所属群体受到不公正待遇的歧视知觉,则会影响个体的情绪和行为[12]。在案例中,赵方和他的妹妹生活在留守情景中,其以伯母为代表的亲友对他们的轻视让他们很早体验到社会的人情冷暖,从而使他们产生一定的焦虑和自卑感,受到社会关注和被帮扶的身份标签也给他们带来了一定压力。

从另一个视角看,环境归因会导致一个人对留守经历产生过激的反应,从而忽略内在的自信缺失以及自我成长动力的不足。在叙事访谈中,无论是咨询师还是赵方都发现了这些问题:一是还有什么是被忽视或者遗忘的;二是成长中的变化是不是全部由留守环境导致;三是在成长中有没有潜在的能力是可以挖掘的。

在叙事访谈中,赵方在主线故事里寻找到了曾被遗忘和忽视的支线故事。他们生病时,伯父伯母会日夜不休地照顾;妹妹唯唯诺诺的原因更多的是青春期过后性格的变化;自己的留守童年里,成为孩子王收获了其他孩子羡慕的眼光。在意义蓝图里,赵方发觉自己的自信水平调节能力和心理韧性较强。在留守的岁月中,他拒绝自己处于弱势地位,相信自己能改变别人对自己的同情和怜悯。赵方意识到自信水平调节能力的关键——自我认同的再构建和对于幸福美好生活的感知能力。他表示:“我回家后,也要尝试着用这种叙事的方式让我的妹妹逐渐走出阴影。相对于她而言,我已经在自我成长并越来越自信了。”

赵方在叙事访谈过程中的自我成长内在力量很快得到激发,这与后期他的家庭氛围有着密不可分的关系。对于情景故事的重新解读,需要咨询师娴熟的引领和指导,这个过程并非一帆风顺。在叙事访谈的后期,赵方的自我发展内在力量成为他成长为心智成熟大学生的关键动机。在他的人生蓝图中,他不仅有了重新构建过往生活的能力,更具备了帮助自己妹妹重构故事并提升自信水平的能力。

四、总结讨论

在对三位曾留守大学生的叙事探究中,了解到他们过往或当下的困境并非源自现在的校园学习生活。留守经历是他们生命中已经发生的故事,他们也成长为曾留守群体中的佼佼者,基本具备独立思考和社会适应的能力。但他们却真切地呈现出在自我认知、情感以及关系行为中苦恼的一面。综合前期的实证调查和叙事访谈的研究,能清晰地了解留守经历对曾留守大学生自信水平产生的影响。所以,改变某些不当的自我认知,修复亲子之间的情感裂痕,从而改善曾留守大学生人际关系中不协调的一面,这是叙事疗法提升曾留守大学生自信水平的重要意义。

以李小玉为代表的曾留守大学生在自我认知方面获得了提升。自己从小留守农村,弟弟却和父母生活在一起。完全不一样的抚养环境,让小玉从小就意识到“弟弟更受重视”,自己需要“努力地改变自己才不会被看不起”。不难发现,留守经历给小玉带来负性体验的原因,不仅包括关注的缺乏,还有性别差异产生的差异化对待。作为留守青少年中的优秀者,小玉性格中隐忍好强的一面在留守岁月里突显,她未向命运低头,而是相信自己作为女性同样可以获得幸福美好的生活。这些认知在叙事访谈中被她本人捕捉发掘,她的自信发展水平不断提升。

以张自强为代表的曾留守大学生在人际情感方面获得了提升。在最想倾诉和倾听的年纪,感受到“明明很想向亲近的母亲表达爱意”却“难以启齿如鲠在喉”,亲子关系的阻碍成为他发展人际关系的绊脚石。他对人际关系高度敏感并且不信任。他尽力避免人际交往,更多源于他内心对自己沟通能力的不自信。叙事访谈帮助他修复亲子关系,从源头重塑情感交流的新模式。

以赵方为代表的曾留守大学生在社会环境感知方面获得了提升。在访谈初期,赵方基本上将问题归因于情境——自己内心的胆怯是因为留守经历,妹妹的自卑是源于早年的标签……而这一切都是因为从小家境贫寒父母外出打工导致的。赵方兄妹曾经历过非常消极的情绪体验,当然这种消极体验随着外部环境的改变发生了变化。叙事访谈关注于赵方自我路径突破的成长。在对社会故事重构的过程中,他点燃了内在的主观能动性,逐渐将很多问题进行客观的归因,相信社会阶层可以流动,同时期待未来生活。这也说明他的自信发展水平在不断提升,并具备了帮助他人的能力。

引导这三位曾留守大学生对个人故事进行重新解读和构建,不仅可以帮助他们重新认识自我,提升自信水平,而且也带给研究者一些新的启发。

首先,曾留守大学生对留守经历的解读能力是其个人自信发展中非常重要的部分,在整合认知、情感、人际等方面中具备高效的能动作用,所以发展自我叙事能力应当受到关注和正视。因为叙事疗法没有清楚界定的治疗体系和相对固定的技术程序[13],所以一直以来,虽然它被当作一种新的理论取向运用于心理咨询、社会工作和医疗促进等环节中,但用叙事疗法来促进留守大学生的自信发展在我国高等教育过程中并不多见。但从以往和本次研究的结论来看,其效果是显著的。曾留守大学生的生活故事缺少聆听者和见证者,曾留守大学生没有机会进行故事的讲述和创作。叙事疗法给他们带来一种新的体验,叙事中的聆听者不仅局限于咨询师,也可以是家人、邻居或者朋友,甚至是自己。在重构故事的过程中,讲故事的人会开始新的生活,拥有新的思想,重新迸发对美好生活的希望。

其次,叙事疗法需要大量的人力以及较长的咨询周期,相关的师资培训和必要的知识性启蒙至关重要。高倩等的研究证明叙事疗法可有效改善冠心病患者的身心健康,但认为叙事疗法对干预时间和技术的要求较高,限制了其临床的推广[14]。究其原因,主要是叙述疗法有机结合了各种治疗策略和方法,治疗过程更具弹性,需要治疗师有更多的临床积累、人生体验和丰富经验。无论是外化问题、故事改写、问话技术还是支持程序,在每一个环节中,治疗师的价值观、说话隐喻艺术以及经验都会对叙事的过程与导向产生影响。叙事治疗的本质是“崇尚一种生生不息、不断发展的意境”[15]。因此,如何加大以人生体验为基础的师资培训,是相关部门应该思考的问题。

最后,叙事疗法为曾留守大学生的成长教育提供了一种新的途径。叙事的自我成长教育功能可以使其产生能动性,重构人生故事的他们也可以根据自身经验和感悟对留守儿童进行叙事服务。叙事疗法主张“人不是问题,问题本身才是问题”。对曾留守大学生进行叙事治疗是为了让他们更好地自我发展。大学的教育是“用一棵树去摇动另一棵树,用一朵云去推动另一朵云,用一个灵魂去唤醒另一个灵魂”[15]。在我国社会发展的进程中,留守儿童现象还会长期持续存在,留守儿童因缺乏陪伴而自信心不足的问题仍会凸显。对曾留守大学生进行叙事治疗后,治疗师筛选并邀请他们中能动性强的个体,通过三下乡、农村实践、乡村支教等活动对留守儿童开展叙事服务,或许是成长教育的创新思路。他们会将自身叙事重构后的感悟体验转化为留守儿童的励志和支持资源,通过讲述自己重构的故事,再一次对自己的人生故事进行创造性的积极探究,在助人中进一步自我升华,从而提升其自主掌控生活的自信心和幸福感。

当然,叙事疗法对于曾留守大学生甚至是普通大学生的影响远不止研究中所论述的情形。对于当代大学生来说,无论曾留守与否,每一个人都有着提升自信水平和自我发展水平的需求。如何将叙事疗法运用于大学生生活学习的方方面面,让他们更好地自我教育,成长为全面发展的新人类,是今后可以继续探究的重要议题。