中国的外来技术移民:特征与困境

焦玉平

(中国人民大学,北京 100872)

一、问题的提出

中国是世界上主要的移民输出国之一。《2018年世界移民报告》显示,截止到2015年,中国是全球第四大移民输出国、第二大侨汇接受国[1]。其中,美国、加拿大、日本等国是中国移民的主要目的地。比如,中国向美国输入了大量技术人才,中国人成为获得H-1B签证的第二大群体。相较于移民输出,中国接纳外来移民的规模较小。截止到2019年,仅有约100万外来移民在中国注册,相当于海外中国人数的十分之一[2]。但从发展趋势上看,近年来,移民中国的人数逐年上涨。这一现象也引起了学界的关注,当前,学界对中国外来移民的讨论主要集中在三方面:

第一,外来移民的“聚居区”分布与治理研究。受生活习俗、情感需求(如寻求“同乡感”)和职业特征等驱使,外来移民绝大多数以“聚居”的形式在中国生活,形成了特定的“族裔聚居区”,例如北京望京街道的“韩国城”、广州越秀区的“非洲村”、浙江义乌小商品市场的“阿拉伯村”等[3-5]。这些外来人口聚居区在一定程度上形成了“小社会”:“它们‘脱嵌’于国家治理体系之外,给我国的社会治理带来了巨大挑战。”[6]

第二,非法移民问题。中国的非法外来移民主要指“三非群体”(非法入境、非法居留和非法就业的群体),主要集中在珠三角、长三角、北京和东北地区。在珠三角地区,主要包括广东的非洲人、广西的越南非法劳工和“越南新娘”、云南的缅甸难民。在长三角地区,主要指在上海、浙江一带的非法务工人员(“洋黑工”)和经商人员。东北地区则包括朝鲜难民、非法务工人员等[7]。由于治理的相关法律不完善,且执行部门分工不明确,中国非法移民治理经常面临“高成本”“低成效”的困境。[8]

第三,技术移民问题。技术移民有高科技移民和低技术移民之分。在以数字经济、颠覆性技术为驱动的第四次工业革命迅速发展的背景下,受教育程度较高、拥有专业技能的高科技移民成为社会关注焦点。本文中的“中国外来技术移民”主要指的是较大规模的留学生群体,以及少量专家学者等。王辉耀等人对中国外来技术移民给予了关注。他们认为,中国的国际人才比例偏低,与世界第二大经济体的体量不匹配[9]。目前,中国的技术移民引进机制面临“法律过于碎片化,程序过于繁琐,管理机构叠床架屋”等问题。具体来看,中国的移民人才引进系统没有完全建立起来,在入境、生活保障、就业、入籍等方面没有形成有效衔接机制,各级地方政府、各部门对人才界定和评价标准不一,人才与国家经济、社会发展需求不匹配。除了王耀辉外,刘国福、王世洲等人也对中国技术移民政策,尤其是对技术移民的立法、保障政策等方面进行了讨论。学界达成的一致结论是:中国亟须进一步完善移民体系,吸引更多技术移民。

尽管现有研究对在华外来移民已经给予了较多关注,但仍存在两点不足:

其一,对特定移民群体的聚居治理关注较多,但关于中国外来移民现状的整体性分析还比较缺乏。一方面,这是由于特定外来移民的聚居形态给当地社会治理带来了困难。另一方面,相较于世界主要移民国家,中国的外来移民群体规模较小,移民体制也处于不断完善的过程中,关于中国移民的全方位资料尚待完善。除了国家统计局每10年一次的人口普查数据,以及联合国经济与社会事务部公布的关于中国移民的部分数据外,包括国家移民局在内的相关部门尚未发布关于中国外来移民的详细数据,导致实证性研究缺乏依据。

其二,虽然学界已经认识到技术移民在全球化背景下对中国经济社会发展的重要性,但绝大部分研究仍停留在对技术移民政策的关注上,实证研究不足。2016年6月30日,中国正式成为国际移民组织的第165个成员国,这是全球化背景下中国对国际人才竞争的回应。2018年4月,中国国家移民管理局正式成立,进一步完善了移民体系,这是新时期中国向全球释放的对国际人才开放、包容发展的信号[10]。2020年2月27日,司法部发布关于《中华人民共和国外国人永久居留管理条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知,旨在进一步完善移民治理体系,吸纳更多国际优秀人才。总体上看,国际人才引进已经成为新时期中国移民政策的重点。厘清中国技术移民的发展现状和特征、讨论人才引进中面临的困境,具有重大理论和现实意义。

在研究框架上,首先,本文试图从整体上厘清中国外来移民的现状;其次,以北京和上海为例,讨论中国外来技术移民的现状和特征;最后,通过中美移民政策对比,探讨中国外来技术移民面临的困境。

二、中国外来移民现状

新中国成立以来,外来移民政策经历了三个时期:1949—1978年,严密管控阶段;1979—2003年,逐步建立管理体系、大力引进海外人才阶段;2004年后,进一步完善移民体系阶段[11]。1949—1978年间,中国对外来移民管控严苛,来华移民规模小。1985—1986年间颁布的《外国人入境管理法》和《外国人入境出境管理法实施细则》成为中国移民体系中的基本法令。随后,外来移民规模在较为规范的体系下稳步发展,越来越多外国人到中国经商、就业、求学。但这一时期,外来移民不仅在规模上较小,且绝大部分都是以临时身份在华居住,尤其是在严格的入籍制度下,只有极少数外来移民能够获得永久居留权。2004年8月15日,公安部和外交部联合发布第74号令,对外国人在中国永久居住进行统一管理。这是自1985年以来我国对外居留权的首次放松管制。1985—2004年,由于管理办法严苛,仅3,000多名外国人获得了在中国定居的权利,90多人获得在华永久居留权[12]。但在2004—2013年,中国政府就批准了7356张“绿卡”。近年来,中国正式加入国际移民组织、积极筹建国家移民管理局等,都体现了我国对外来移民前所未有的关注。

虽然随着开放程度的不断拓展和移民制度的不断完善,中国外来移民规模逐渐加大,但与世界主要移民国相比,中国仍是移民接收“小国”。根据联合国的统计和测算,2019年,在中国注册的外来移民为103.1万人,占中国总人口比例的0.1%,是世界上移民人口占比最低的国家之一。

从时间上看,外来移民人数在中国的迅速增长是从2000年后开始的。1990—2000年,中国的外来移民登记人数从37.6万人增长至50.8万人,年均增长仅约为1.24万人;2010年,移民人数增至85万人,2001—2010年的年均增长约为3.4万人;2010—2019年的年均增长速度低于21世纪的头十年,但仍保持了高于20世纪90年代的增长速度。(见表1)

表1 中国外来移民分布情况

从目的上看,外来移民前来中国主要是为了经商就业。2010年的全国人口普查数据显示,在中国居住的外来移民共593,832人(不包括香港、澳门和台湾地区的数据),按照来华目的分为商务(108,716人)、就业(134,889人)、学习(153,608人)、定居(64,179人)、探亲(57,527人)和其他(75,913人)[13]。工作(商务和就业)成为外国人来华的首要目的。人力资源和社会保障部的数据也显示,仅2016年,就有约24万外国人持就业证在中国工作[14],其中主要是三资企业工作人员、教师、驻华机构代表等,并且超过60%分布在北京、上海和广州三地[15]。例如,2000—2017年间,北京外商独资企业单位数量由804个增长至1,478个;外商投资从业人数由22.4万人增长至79.7万人[16-17]。北京、上海和广州等地的社会发展水平和开放程度的相对优势吸引了更多外来移民经商和就业。

留学是外国人前来中国的第二大目的。根据教育部统计数据,截止到2018年,约49万外籍学生在中国学习,较2005年增长了约3.5倍,中国已经成了全球仅次于美国和英国的第三大留学目的地。从来源地来看,2005—2018年,来自亚洲的留学生比例由75.73%下降至59.95%,来源于非洲的留学生比例由1.95%上升至16.57%。从接收省市来看,北京和上海一直是外国留学生的首选之地,其次是浙江、江苏、广东、天津、辽宁和山东。从整体上看,在中国的留学生绝大部分来源于发展中国家,这与中国对发展中国家留学生的政策支持、中国与发展中国家关系、中国的崛起密切相关。首先,中国政府大力支持发展中国家的学生前来中国留学。2005年,胡锦涛总书记在出席“联合国成立六十周年首脑会议发展筹资高级别会议”时就宣布:“中国将在今后三年内增加对发展中国家特别是非洲国家的相关援助;将在今后三年内为发展中国家培训培养三万名各类人才,帮助有关国家加快人才培养。”[18]2012年,中国宣布实施“非洲人才计划”,决定在随后三年内为非洲培训三万名各类人才,提供政府奖学金名额18,000个[19]。其次,中国国家影响力的提升吸引了更多留学生,尤其是“一带一路”倡议提出以来,越来越多的发展中国家与中国开展合作,更多外籍学生前来中国求学。

从来源国来看,中国外来移民多来自周边国家。2010年的人口普查数据显示,中国外来移民按国籍排名前五的分别是韩国(120,750人)、美国(71,493人)、日本(66,159人)、缅甸(39,776人)和越南(36,205人),周边国家是首要来源。从接收目的地来看,分布前五的省市分别是上海(143,496人)、北京(91,102人)、广东(74,011人)、云南(45,801人)和江苏(30,928人)[20]。首先,北京、上海、广州等地因政治、经济、文化发展位居全国前列,吸引了大量境外人士前往经商、工作和学习。其次,山东、辽宁、云南、广西等地因地理位置与他国相邻,也吸纳了大量外籍人士。例如,在山东以及东三省的韩裔和日裔,在云南的东南亚国家移民等。根据韩国驻沈阳总领事馆的数据可知,2018年,东三省内有韩国侨民28,000人,其中留学生3,300余人,有韩国企业4500多家[21]。最后,因历史、商业等原因在某地常住的境外人士也是外来移民的重要来源,例如,在广州和浙江义乌的流动商人。

从移民人口结构来看,在华外来移民多为中青年,且教育程度普遍不高。根据联合国的数据预测,1990—2019年间,在华外来移民的年龄中位数都分布在30余岁。根据全国第六次人口普查数据来看,在华外来移民按受教育程度分为未上过学(67,398人)、小学(74,524人)、初中(41,162人)、高中(52,374人)、大专(43,297人)、大学本科(252,323人)和研究生(62,754人)。大学以下学历人数占总移民人口的比例为47%,本科学历占比为42%,研究生占比仅为11%,受过高等教育的移民,尤其是专家人才所占比例低下。在华外来移民的年龄和受教育程度分布与来华目的相符合:就业、经商和留学。

总的来说,在华外来移民规模在2000年后发展起来。韩国、日本、美国和东南亚国家是中国移民的主要来源国。外来移民的主要聚居地为北京、上海、广州、西南边境、东三省和浙江、江苏等省市。外来移民前来中国的主要目的是经商、就业和留学。

三、中国外来技术移民的现状及特征

以数字经济、颠覆性技术为驱动的第四次工业革命正在重塑全球政治经济秩序,技术人才成了第四次工业革命的必需品。人才竞争成了国际竞争中的新常态。目前,美国H-1B计划、德国“蓝卡计划”、日本“高级人才积分制度”、法国2016年《新移民法》的实施,以及中国国家移民局的正式成立,都表明世界各国已经认识到了技术人才争夺在全球化大发展下的紧迫性,一场“人才争夺战”正在打响。[22]那么,中国外来技术移民的现状如何,呈现出哪些旅居特征,仍有待进一步探究。尽管目前尚无针对中国外来技术移民的专门数据统计,但通过对比2010年人口普查数据和教育部各年度留学生分布发现,北京和上海是外来移民的聚居中心。因此,本部分尝试以北京、上海为例,讨论中国外来技术移民的现状及其特征。

(一)北京的外来移民及技术移民

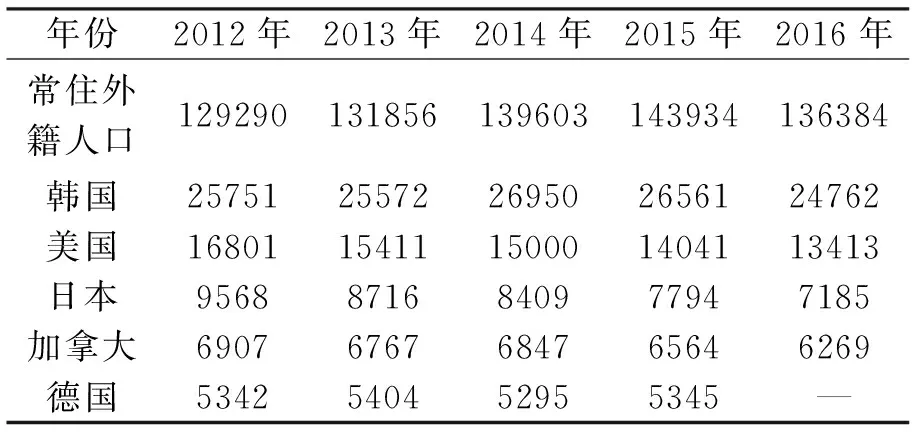

从整体上看,在京常住外籍人口以企业员工为主,专业人才所占份额较小。2013年,在京常住外籍人口131,856人(见表2),其中外交人员11,321人,外企代表和外商 (含家属)39,586人,外国文教专家(含家属)7,367人,外国留学生(大学以上,不含短期生)27,686人, 外籍永久居留人员1,114人,在京常驻外国记者(含家属)455人,中方企业外籍员工(含家属)11,255人,驻华机构代表(含家属)802人,其他32,288人。企业人员占总移民人数的39%,留学生所占比例为21%,专家人数所占比例仅为6%,且绝大多数专家人才没有获得永久居留权。2013年,北京市政府签发外国专家来华邀请函1,476批共4,157份,其中在京永久居留人员仅1,114人,2014年增长至1,342人[23-24]。加上历年累计专家人数,除去获得永久居留权的其他从业人员,能够以永久居留身份在北京生活的海外专业人才十分有限。

表2 2012—2017年在京常住外籍人口及其分布

留学生是北京最主要的技术移民。2018年,北京留学生在校人数达49,959人,是2002年的2.7倍[21]。一方面,这是由于中国对外国留学生的资助体系日益完善,更多国际学生在中国政府的资助下前来留学。2008年,教育部、财政部印发《关于调整外国留学生奖学金生活费标准的通知》,调整了留学生生活费标准。到2014年,获得中国政府奖学金的留学生达到3.7万人。2015年,财政部和教育部再次印发《关于完善中国政府奖学金资助体系和提高资助标准的通知》,目的是进一步完善中国政府奖学金资助体系、提高资助标准,吸引更多国际人才[25]。2002年,前往北京学习的境外学生中,自费人数占到总人数的88%;2018年,该占比下降至55%。同期,由中国政府资助的留学生比例由8%上升至33%。中国政府对留学生资助力度的增强极大地促进了国际学生前来。另一方面,进入21世纪以来,中国的日益开放和强大也吸引了更多留学生来华。北京作为中国政治、经济和文化中心,更是诸多留学生的向往之地。

从学历高低来看,2000年以来,北京吸引了越来越多较高学历留学生。但整体上,绝大部分留学生的学历仍较低。2000年左右,绝大多数留学生以“培训”的形式进入中国。2002年,以培训形式进入中国的留学生人数占留学生总人数的比例高达66%。同年,硕士和博士学历在校人数仅占留学生总人数的7%,本科生占比为27%。2018年,“培训”群体仍是在京留学生的主流,约占总人数的比例为43%,硕博比例则上升至27%,本科比例约为30%。同时,北京在校留学生来源也发生了变化。21世纪初,前往中国的留学生中,80%以上来自亚洲,其次是欧洲(约占9%)和北美洲(约占7%),仅有2%的学生来自非洲。2018年,在京留学生中,56%来自亚洲,12%来自非洲,欧洲和北美洲留学生的占比分别为19%和9%。

综上,一方面,在京外来技术移民仍以留学生为主,且学历水平普遍偏低;另一方面,在华外籍专业人才较少,且绝大部分是以短期身份在京居住,相当一部分不能获得永久居留权。

(二)上海的外来移民及技术移民

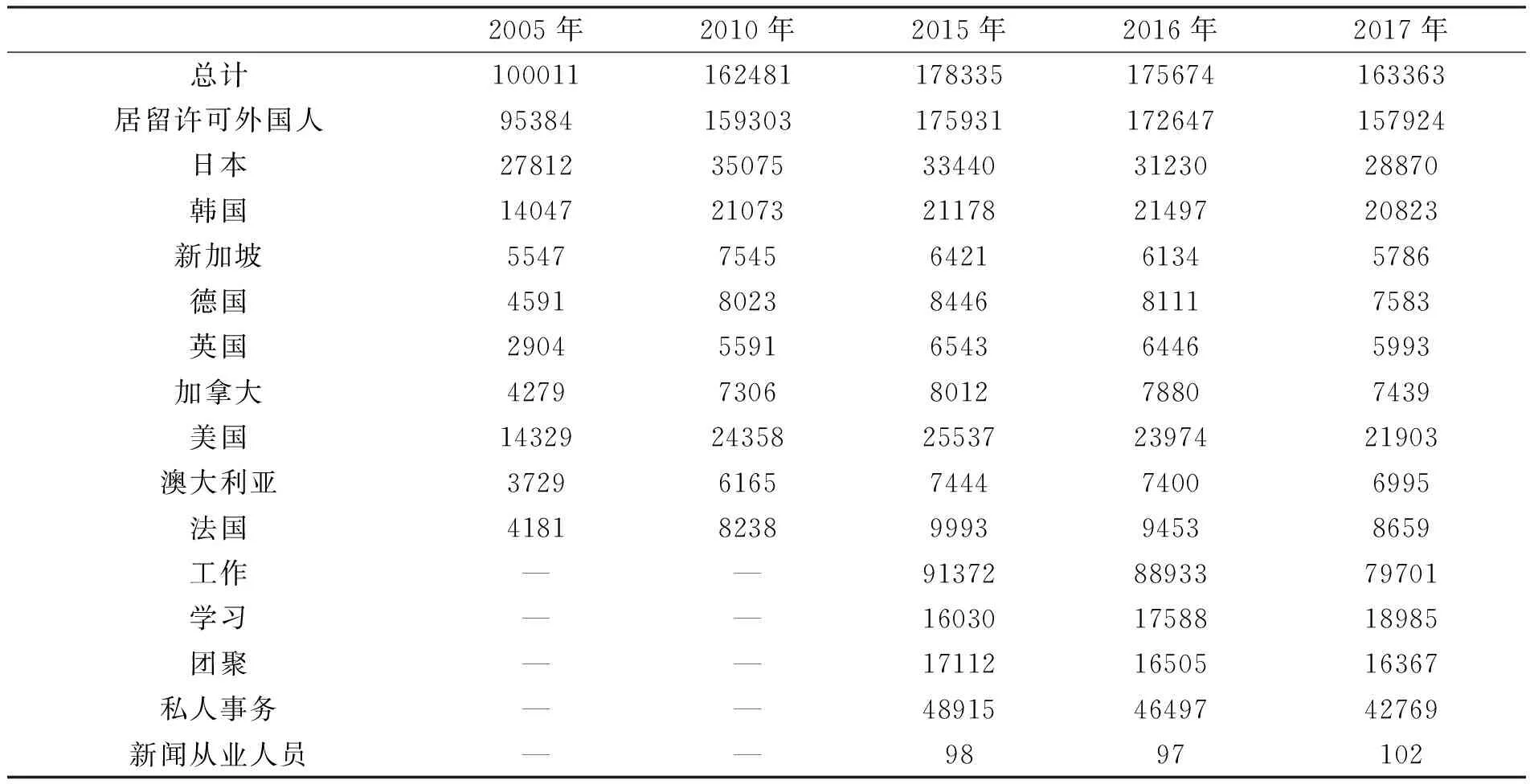

从时间上看,2000—2017年,在沪常住外籍人口变化经历了两个时期:2000—2010年的快速增长期;2010年后的缓慢增长至逐渐收缩期。2000—2010年,在沪外国常住人口由60,020人增长至162,481人。其中,2000—2005年间增长了39,991人;2005—2010年增长了62,470人,是增长最迅速的时期。2000年后,在沪外国常住人口快速增长的原因有两点。第一,移民政策完善。早在2002年,上海就颁布了《上海市居住证》制度,规定具有本科以上学历或特殊才能的国内外人员,以不改变其户籍或者国籍的形式来上海工作或者创业的,可以依据本规定申领《上海市居住证》;并对持有居住证的外籍人士,在子女就学、社会保障等方面,给予了法律支持。相较于2000年,2003年在沪境外常住人员中,外资企业工作人员增加了7,392人。2004年,《外国人永久居留条例》出台后,上海市政府进一步规范了移民制度,保障了境外人士权益。第二,加入世界贸易组织后,中国经济迅速发展,吸引了来自全世界的商人、学生和专家人才。2005—2010年,上海留学人员及家属从10,224人增至16,064人;外资企业工作人员及家属从60,137人增至95,623人;外国专家及家属从4,586人增至6,638人[26]。2012年,《出入境管理法案》进一步规范了入境程序,在沪常住外籍人口逐渐收缩。

从居住原因来看,在沪长期居住的境外人士多为外企工作人员,技术移民占在沪常住境外人口的比例仍较低。2005—2012年,“外资企业工作员工及家属”总人数从60,137人上升至95,303人。2012年,“外资企业工作员工及家属”占在沪常住外籍人口的比例约为55%;“留学人员及家属”总人数增加4,243人,约占在沪常住外籍人口总人数的8%;“驻华机构代表及其家属”同期下降3,595人,约占在沪常往外籍人口总人数的4%;“外国专家及家属”同期增长2,942人,约占在沪常住外籍人口总人数的4%。整体上,在沪外国移民仍以经商为主,留学生和外国专家增幅有限。

从居住类型来看,绝大多数在沪常住境外人士获得了居留许可,但获得永久居留权的人数仍是极少数。2005—2017年,获得居留许可外国人占在沪常住外国人口总数比例从95%上升至97%,表明绝大多数外国人以合法身份在沪生活。从绝对数值来看,在沪获得永久居留权的外籍人士增长较为迅速,但从相对数量来看,仍是少数。2006年,295名境外人士在上海获得了永久居留权。2011年,在上海获得永久居留权的人数超过1,000人。截至2012年,有1,587人获得永久居留权。但是,同期在沪居住的“外国专家及家属”有7,528人,扣除其他领域(经商、机构代表等)获得永久居留权的人数,大部分在沪专家仍不能获得永久居留权。截至2017年,共计有5,439名外国人在上海获得永久居留权,占在沪常住外籍人口总数的比例为3%。

整体上,在沪外来移民中,超过一半是经商就业者,留学生和专家所占比例仅为10%左右。并且,在沪留学生相当一部分来自发展中国家,以中国政策资助形式为主,很大程度上与中国政府的援助政策密切相关,作为人才留在中国的几率较小。此外,上海海外人才政策在保障力度上还存在缺陷。永久居留权获取难度大,很大一部分专业人才不能得到与国内人才相一致的社会保障。

表3 2005—2017年上海外国常住人口各项分布

根据上述数据,在华技术移民呈现以下三个典型特征:

第一,外来移民来华的主要目的仍是经商和就业,技术移民所占份额小。北京和上海是中国技术人才聚居最多的地区,但技术移民仍只占外来移民中的很小一部分。由此推测,中国其他省市的技术移民数量更为有限。

第二,作为中国最主要的外来技术移民,留学生的规模发展较快,但与人才输出相比仍差距较大;并且,绝大多数来华留学生在学业期满后选择返回母国。相比较而言,中国向外输出的留学生中,却有相当一部分选择留在当地。例如,美国是中国留学生的首要目的地,2004—2016年,就约有31万中国留美学生在毕业后选择以OPT(Optional Practical Training)身份留在美国,在OPT期满后,再以“职业优先”的方式获得美国永久居留权。

第三,由于我国技术移民政策系统尚不够完善,没有形成针对技术移民入境、就业、生活和入籍的保障制度,绝大多数前往中国的专家人才不能享受入籍权利,在较大程度上阻碍了人才引进。相较留学生,以正式专家、技术人才身份在中国旅居的外来移民较少。以高新技术人才为例,中国流失的顶尖人才数量居世界首位,科学和工程领域的平均滞留率高达80%以上[27]。

四、中国外来技术移民的困境

改革开放以来,中国加强了对引进海外人才的关注,并陆续出台了针对技术移民出入境、就业、居留、社会保障等方面的法令。但是,就技术移民规模来看,中国在全球国际人才竞争中仍处于劣势。相较而言,美国每年吸引了成千上万的技术移民前往。这主要是基于中美在人才移民上的政策差异。

第一,在入境管理上,中国没有形成针对技术移民的专门机制。对于技术移民,美国政府形成了完备的H-1B签证制度。美国H-1B签证签发给那些能够提供专业技能的外来移民(如拥有特定专业的学士或更高学历的人群、经过专业培训或拥有相关专业经验的人群)。首先,美国移民管理部门详细规定了H-1B签证以及与之相关的H-1B2和H-1B3签证的获取要求。例如,对于H-1B申请者来说,在学历上的规定只需满足其中之一:本科或与之相对应的同等学历者;同行通用学历;雇主要求学历;特殊职业所需学历等。其次,虽然美国规定了H-1B签证每个财政年度的年度数字上限为65,000个签证,但代表美国硕士学位或更高学位的受益人提交的前20,000份申请却不受上限约束[28]。事实上,美国H-1B签证在设置配额制度,保障国内工作就业的同时,对更高学历者给予优惠,并在程序上给予了更为灵活的入境要求。1997—2017年,美国共计签发了2,829,789张H-1B签证[29],数以百万计的技术移民前往美国。

相较于美国,中国技术移民的入境政策更碎片化,程序更为复杂。目前,中国没有针对技术移民的专门政策体系,技术移民与一般移民一样用同样的移民入境程序。根据2013年9月1日起正式开始实施的《中华人民共和国外国人入境出境管理条例》,中国的普通签证分为C字、D字、F字、G字、JI 和J2字、L字、M字、Q1字、R字、S1和S2字、X1字和Z字签证。其中,R字签证发给国家需要的外国高层次人才和急需紧缺专门人才。但是,目前并没有形成关于R字签证相关的系统移民程序,绝大部分海外技术人才仍要以特殊人才引进项目、留学等形式进入中国。

第二,美国针对技术移民就业形成了良好的工资水平和就业保障制度。以在美印度技术移民为例,在美印度人主要从事“管理、商业、科学及艺术类”职业[30],印度人以从事“信息技术”(IT)行业获得H-1B签证著名。2018年,美国排名前六的印度IT公司就获得了16%的全美H-1B签证。2019年,受特朗普移民政策的影响,获得H-1B签证的印度人数量在整体上呈现下降趋势,但在排名前十的签证接收公司中,印度公司仍有两家,共获得1966张和IT行业相关的H-1B签证[31]。事实上,中国IT行业也存在大量人才缺口,尤其是有经验的IT人才严重缺乏。截止到2017年6月,中国和美国分别有人工智能领域公司592家和1,078家,职工39,200名和78,700名,不管是公司数量还是职工数量,美国都是中国的两倍。并且,中国从业经验十年以上的该领域人才比例不足40%,而美国则超过了70%[32]。虽然中国也面临较大的IT人才缺口,但为什么绝大部分印度IT人才都选择前往美国工作而不是中国?除了美国具有IT方面的科研环境优势外,良好的工资水平是吸引一波又一波印度高新技术人才前往美国的重要原因之一。2017年,印度裔美国人的平均工资是63,814美元/年,同期美国本土工人的平均工资仅为31,856美元/年,亚裔平均为43,968美元/年,在美印度人的工资水平要远高于其他亚裔以及美国本土工人。在中国,虽然绝大多数外籍专家能够获得良好待遇,但由于中国境外人才的管理体系还在不断完善中,程序十分复杂,且技术人才在各方面无法得到长期保障,多数技术人才在居住期满后都选择回国发展。

在留学生就业保障上,美国政府设置了OPT制度,为广大在美留学生设置了就业过渡期。每年约有40%的印度留学生在毕业后选择申请OPT,继而以H-1B的身份留在美国。OPT制度相当于美国人才选拔的“蓄水池”,为美国积累了大量技术人才。相较而言,2017年前,在华外国留学生不得就业、从商,且在签证到期后必须返回母国,没有关于留学生的过渡期政策,实际毕业后留在中国的人数十分有限。2017年,人力资源和社会保障部发布《人力资源社会保障部外交部教育部关于允许优秀外籍高校毕业生在华就业有关事项的通知》,首次拟允许部分无工作经历的优秀外籍高校毕业生在华就业,表明中国政府已经认识到针对来华留学生群体设置过渡期的重要性。但是,由于审批条件高——要求必须是在境内外高校取得硕士学历及以上人员且毕业年限不超过一年、学习成绩优秀、有确定的工作单位,且并没有在较大程度上推行,能够以就业形式留下来的学生数量仍是极少数。因此,在留学层面上的人才引进仍面临困境。

第三,美国对H-1B技术移民自身及其家属提供了保障体系。首先,美国移民政策规定,拥有H-1B签证的外国人在工作期满后能够通过“职业优先”方式获得美国绿卡。根据美国移民管理数据,1997—2017年间,共有1,280,077名印度人获得美国绿卡,其中558,712人是以“职业优先”的方式获得的。也就是说,将近一半的印度人首先通过H-1B签证进入美国,随后申请美国绿卡,获得与美国本土人相等的国民待遇。但是,中国绿卡获取难度较大,即使是在北京和上海,仍有大量专家人才不能获得中国绿卡。截至2016年,中国累计发放绿卡数量仅约1万张,而美国每年就向技术移民发放了数以万计的绿卡。其次,美国还专门为技术移民家属设置了H-4签证。因此,印度人不仅是获得H-1B签证最多的族群,绝大多数美国H-4签证也签发给了印度人。H-1B签证获得者在申请到美国绿卡后,以H-4签证身份进入美国的家属又可以亲属身份获得美国绿卡。美国对技术移民本身及其家属的保障体制使得更多高科技人才选择移民美国。相比较而言,中国的移民体制和人才引进计划通常难以匹配:中国移民机制十分严格,被认为是世界上最难获得绿卡的国家之一;与此同时,中国政府又大力提倡海外人才引进。结果是虽然为引进人才付出了巨大努力,却常常因为移民机制过于严苛事倍功半,相当一部分高技术人才虽然被“引进”,但仍然不能获得相应保障,人才再次“回流”的情况屡见不鲜。

从现状来看,中国人才输出速度快,引进人才无论在数量还是质量上都无法弥补人才输出的缺口。同时,中国移民体制不完善增加了人才引进的难度。与美国成熟的技术移民管理体系相比,中国没有形成针对技术移民的专门政策体系,在入境管理、就业保障、社会生活等方面的政策都过于碎片化,导致了移民过程的复杂化和管理机构重叠化,在较大程度上阻碍了技术移民前往。

五、结 论

概观中国外来移民的政策、历程和现状发现,改革开放以来,尤其是加入世界贸易组织以来,随着中国海外人才引进步伐的加大和国家开放程度的增长,中国的移民体系逐渐完备,移民规模也迅速发展起来,尤其是当前,中国政府给予了技术移民极大关注,吸引全世界优秀人才是移民工作的要义所在。尽管中国的技术移民规模正在增长,移民体系正在建立,但是,相较于移民大国,中国的移民系统尚不成熟,尤其是没有针对技术移民的“链条式”管理和保障体系,在根本上没有解决人才外流、引进不足的困境,一套完整的移民管理机制仍有待发展起来。另外,由于尚无针对中国外来技术移民的专门数据统计,本文在整体上仅通过对比2010年全国人口普查数据和教育部每年公布的留学生数据考察了中国外来技术移民的现状与困境。因此,在技术移民的分类上,着重考察了留学生群体,对其他群体的分析不足;在地域上,也仅依托了北京和上海的既有统计,对其他地区的外来技术移民讨论不足。关于中国外来技术移民的整体性分析,仍有待进一步展开。

——基于国有企业的经验证据