地权与中国土地革命

——《寻乌调查》

向 勇

一、20世纪二三十年代农村地权危机与《寻乌调查》

在20世纪二三十年代“城市取向”及“工商崇拜”的现代化进程中,广大乡村地区因为被拒斥在现代化建设之外而陷入“总体性危机”:广大农民群体极端贫困、农业生产日趋内卷化、乡村副业衰落、农村土地兼并、村庄社会失序凋敝[1]。其中,又以“农村地权危机”最甚。所谓“农村地权危机”是指乡村社会中由于土地买卖兼并而导致的土地恶性集中、地权分配严重不均现象。20世纪二三十年代“农村地权危机”的研究文献,相当数量集中在珠江三角洲、江浙一带等工商资本主义经济繁荣区域的农村,尤其关注到帝国主义入侵引发的工商资本主义发展是如何导致农民破产进而造成农村土地由中小土地所有者向大地主、城市地主集中。经典的讨论如陈翰笙所著《解放前的地主与农民:华南农村危机研究》,此书深刻还原了20世纪二三十年代珠江三角洲地区农村的地方经济与社会结构,再现了华南宗族农村“集团地主”(区乡政府、各姓族会、各类商会与教会)与“私人地主”借租佃制度控制农村土地引致中小自耕农加速破产、中小地主日趋没落、土地恶性集中的历史事实[2]。

然而,鲜有文献关注到工商资本主义发育较弱的中西部传统农耕地区同样遭遇了严重的农村土地问题。作为红军高级指挥员的毛泽东所作的《寻乌调查》,便是同时代罕见的系统记载中西部传统农耕地区农村土地占有状况的学术资料之一。《寻乌调查》作为一份出色的民族志性质的典型调查材料,采用了“调查会”和“典型调查”的资料收集技术对寻乌县城人口成分及其政治地位、商业情况、旧有土地关系、农村剥削状况以及寻乌土地斗争展开了系统梳理与分析。《寻乌调查》不仅是了解中央苏区社会历史背景、农村阶级关系、党的革命斗争方式的珍贵文献史料,更是窥探20世纪二三十年代赣粤闽边界地区深刻的“农村地权危机”不可多得的第一手经验材料。这无疑为国内学界深化对20世纪二三十年代“农村地权危机”与中国土地革命之间关系的认识提供一个崭新而有效的支点。

二、“阶级分析”视野下的地权属性:以“土地占有状况”为线索展开

《寻乌调查》最典型的特征,便是运用鲜明的马克思主义阶级分析方法。所谓阶级分析方法,是指通过深入调查寻乌农村内部各阶级、各阶层的状况,分析不同阶级在土地革命中的不同收益,界定受影响群体的物质利益,以了解其对革命的不同忠诚度[3]。在《寻乌调查》中,为充分例证农村各个阶级的政治作用,毛泽东将寻乌农村社会阶级类型划分为“公共地主”“个人地主”、富农和贫农。毛泽东以“土地占有状况”为线索,既关注到旧有地权结构所具有的鲜明阶级属性,同时也敏锐地察觉到其深刻的伦理属性。

根据毛泽东在《寻乌调查》中对地主和佃户关系的记载,寻乌地区流行的地权结构与当时各地流行的“一田二主”制还不尽相同。所谓“一田二主”,即指20世纪二三十年代中国农村普遍存在的“永佃制”地权,其核心特征在于“田底”和“田面”分割,地主拥有收租权,佃户拥有耕作权(即使用权),并且“田底”和“田面”可以进行买卖、典当等交易以及馈赠和继承[4]269-288。尽管同样是地主拥有收租权、佃户拥有耕作权,但寻乌地主对于土地有着绝对的产权和支配权。“赁字”中不仅规定了地主掌握租佃的周期,还规定了佃农纳租需要“过风精燥,交量明白,不得缺少。如有缺少,任田主另批别佃”,并且“赁字”只有“农民写交地主,地主不写交农民”[5]139-141,佃户只能周期性(“五年一小批,七年一大批”)获得土地的部分收益权,但没有对“田面”的处置权(如买卖、抵押等)。收租制度也体现出地主阶级的支配性,流行于寻乌农村的见面分割制是“双方各半”,量租制则是“早六番四”(1)“早子”“番子”指一年两季稻的早稻、晚稻。“早六番四”即早稻收获量中地主得六成、佃农得四成,晚稻收获量中地主得四成、佃农得六成。。在收租时,“取又取不着,就调了他的田。有些恶地主呢,就告农民的状,捉了农民去坐班房”[5]137。

按照马克思产权理论的观点,财产关系是“生产关系的法律用语”[6]412-413,界定财产归属的产权则是“一定所有制关系所特有的法的观念”[7]608,而法律作为统治阶级的意识形态,具有鲜明的阶级属性。因此,作为“所有制的法律形态”的产权,表面上规定的是人与物的关系,实质上体现的是人与人的关系,是经济、政治上占统治地位的阶级占有其他阶级劳动或产品的权利,本质上仍是阶级统治的形式之一。地权作为产权的具体类型之一,阶级性是其第一属性。按照于晓华和钟晓萍的观点,事物是否具有阶级性应由“由谁创造、归属于谁、为谁服务”这三条标准来判断[8]。从这个意义上来讲,《寻乌调查》中所揭示的“一田二主”地权结构由地主阶级创造和主导,由村庄惯习、民间信仰、村规民约等村落“小传统”与“地方性知识”保障实行,并且完全服务于作为统治阶级的地主阶级的阶级意志和利益诉求,是一种典型的落后小农生产方式下的“地主阶级土地私有制”的表现形式。根据毛泽东的描述,大中地主的生产态度和政治思想是封建的、剥削的,在经济生产上完全以收租为生,榨取农民的血汗,不讲究生产方法的改良;在政治上是封建的,表现为地主性的;在生活上虽然受到新的资本主义文化的影响,但骨子里还是地主性的,对农民的剥削观念仍然存在。更有甚者想通过复兴帝制来恢复自己的政治领导地位。可以看到,在“一田二主”的农村地权结构下占有大量土地资源的“个人地主”与无产化或半无产化的自耕农、贫农之间构成剥削与被剥削、统治与被统治的阶级关系,阶级属性成为其本质属性。

在近代农村土地统计中,依照土地所有者的不同类型,一般分为官田、团体所有、私田。其中官田属于政府,后两者都属于民田。团体所有即指“公田”,通常指族田、义庄、庙田、学田、社田、寺田等农村小共同体所有的土地[9]。在晚近以来的华南宗族农村,“公田”是当地社会秩序维护以及实现村庄公共性再生产的公共经济基础。在《寻乌调查》中,毛泽东将“公田”称为“公共地主”,并区分了三种不同的“公田”类型:一是“祖宗地主”,以姓氏名义为祖宗收租,而实际上为子孙留下产业,即通常意义上的“族田祠产”;二是“神道地主”,多是用于地方民间信仰的田产;三是“政治地主”,包括属于教育公益的考棚、宾兴、孔庙、学租,以及属于地方公益性质的桥会、路会和粮会。为何说寻乌“公田”具有深刻的伦理属性或文化属性?在本文看来,无论是祖宗公田、神道公田还是政治公田,都已深刻嵌入寻乌农村“权力的文化网络”(cultural nexus of power)之中[10]中文版序言。“公田”不仅成为不同社会阶级之间约定俗成的地方性共识,而且其本身也蕴藏着深厚的文化意涵。例如,祖宗公田是对祖先精神寄托与宗族象征的重要载体,既显示了祖先对后人的荫庇,又表达了后人对祖先的尊崇,同时为宗族日常治理和血缘关系传承提供稳定的经济支撑。神道公田的存在呈现了寻乌农村纷繁复杂的民间信仰形式(包括神、坛、社、庙、寺、观),体现出寻乌民众朴素的神佑观念,显示了民间信仰在寻乌农村地方公共生活中扮演的重要角色。政治公田的存在则鲜明地体现了寻乌乡村凑份互助的文化传统。可以说,伦理属性是“公田”这一地权结构的最主要特征。

当然,并不是说“公田”这一地权结构只有伦理属性而丧失了阶级属性。根据毛泽东的描述,占“公田”总额第二多的“神道地主”(约20%),就体现出寻乌农村民间信仰的鲜明阶级差异:富农地主往往供奉着“神”“坛”,“不论神、坛,凡有会都有公田,出钱弄这种神会的通通是富农地主”[5]108,普通农民往往只参加较小规模的“社”。此外,关于“祖宗公田”的处置方式也体现出了鲜明的阶级性。作为“公田”管理者的“管头”,通过“吃油饼”(即暗拿占便宜)的方式将“农田”当作 攫取有限农业剩余的工具,他们在“公田”中收获巨大利益而不愿意分“公田”;而同一祖先生发下来的贫困子孙,或是破落的地主“老税户”,或是“不够食欠债的”贫农,其在严峻的生计压力之下往往强烈要求分“公田”。毛泽东《寻乌调查》中这样记述:“在这个意义之下,那些贫苦子孙往往闹着要分公田,同时富裕部分的子孙却反对分公田,成为一种氏族内部的阶级斗争。那些贫苦的人闹着要分公田也不是要分了田去耕种,他们是要分了田去变卖,得钱还高利贷或买明天的早饭米”[5]107-108。

三、地权危机与土地革命

毛泽东在《寻乌调查》中的统计显示,寻乌的“公田”占全部土地的近40%,占寻乌县全部人口约4%的“个人地主”(包括大地主、中地主和小地主)占有寻乌近30%的土地,而占全部人口达70%的农民(中农、贫农)却仅拥有全部土地的30%[5]99,105,可见寻乌农村当时地权分配不均现象已经十分突出。另外,根据毛泽东转引的在寻乌县知事公署粮柜当雇员的刘亮凡的记述,1925年全县将田出卖的有600家(买田的不足600家,因为有一家买几契田),以全县3万家计(12万人,每4人为一家),每50家中有一家破产。至于典当,更多于卖绝,每100家就有5家把田典出(典进的每100家有2家,因一家有典进几契田),即寻乌近年每年有2%的人家破产,有5%的人家半破产[5]143。可见,在地权分配严重不均的同时,还存在着大量拥有土地的富农地主走向破产的情况。由是观之,20世纪二三十年代寻乌农村地权危机已经相当严峻,这为革命的发生积聚了足够多的破坏性力量。随着1930年5月毛泽东率领工农红军第四军攻克寻乌并建立寻乌县苏维埃政权,寻乌县便掀起了一场轰轰烈烈的土地革命。

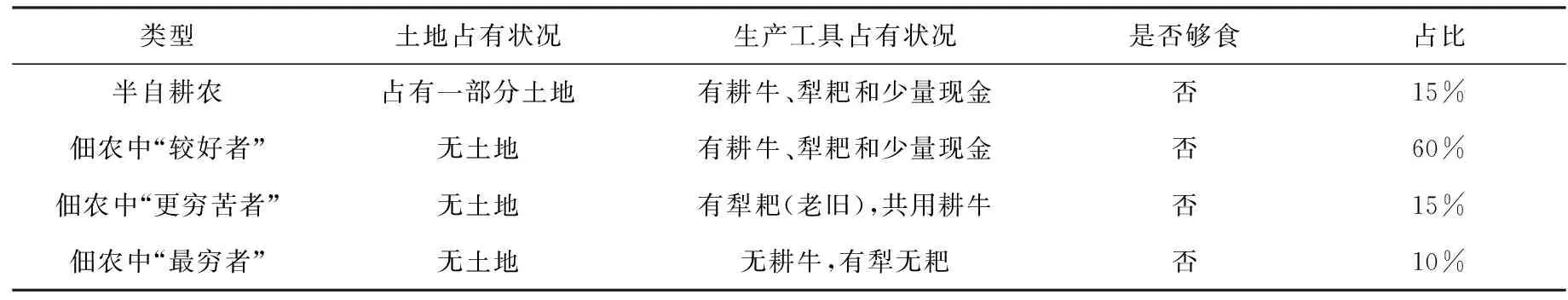

对于贫农阶级而言,地权危机体现为不完整地权甚至是地权的缺失。根据毛泽东的统计,贫农是“不够食欠债的”,约占寻乌县全部人口的70%。但是,“贫农并不是一个经济地位完全相同的整个阶级”,其可以被细分为四种类型(表1):一是半自耕农,有一部分土地,还要租一部分,有牛有犁耙及少量现金,是贫农中生活较好的,占贫农总数的15%;二是佃农中家境较好的,没有土地,但有牛和犁耙及少量现金,占贫农总数的60%;三是佃农中家境更穷点的,没有土地,犁耙老旧且与人共用耕牛,占贫农总数的15%;四是佃农中最穷的,无土地、无耕牛,有犁无耙,占贫农总数的10%[5]132。可以看到,除了半自耕农之外,其余贫农都完全没有土地。可以说,贫农阶级是缺失地权的。加之,他们是地租剥削、高利剥削和税捐剥削的主要对象,生计状况最糟糕,往往是“禾头根下毛饭吃”。他们是天然的革命群体,具有“平田”和“彻底废债”的强烈政治诉求。正如毛泽东所说,“贫农是没有土地或土地不足的广大的农民群众,是农村中的半无产阶级,是中国革命的最广大的动力,是无产阶级的天然的和最可靠的同盟者,是中国革命队伍的主力军”[11]637。

表1 寻乌县贫农的四种类型

需要说明的是,尽管毛泽东在《寻乌调查》中没有对富农阶级对于革命的态度进行相应的说明,但他指出,富农仍是寻乌农村中的一类特殊阶级。无论是有余钱剩米放债的“半地主性质的富农”,还是自给自足、够食不欠债的“半自耕农”,都具有相对完整的地权,这与贫农阶级的不完整地权甚至完全丧失地权的状况形成了鲜明对比。因而,在毛泽东看来,富农仍旧是革命的对象,只有平田废债、打倒半地主性质的富农,“才能争取广大的贫民群众”。

而对于地主阶级而言,地权的总体稳定状况、政治经济的优势地位决定了他们在总体上对革命表现出消极态度。根据毛泽东《寻乌调查》的分析,“个人地主”约占寻乌县总人口的4%,占县全部土地的30%。“个人地主”根据经济能力的大小可分为大地主、中地主和小地主,根据当时经济状况的优劣,小地主又可分为“老税户”和“新发户子”两个亚群(图1)。

图1 《寻乌调查》中的地主阶级类型及其革命态度注:括号内为在整个地主阶级中所占的百分比。资料来源:毛泽东.寻乌调查∥毛泽东农村调查文集.北京:人民出版社,1982:113-131。

其中,大、中地主作为既得利益阶级,他们地权稳定,占有政治上的权力和经济上的财富,对革命持抵制态度。譬如,《寻乌调查》中的“屎缸伯公”潘明征,拥有田地、房屋、山林、牲口、药房、杂货店等财产30万元,每年收1万石田租,是全县豪绅的领袖,也是一名“完全封建思想封建生活的”顽固的反革命分子。但毛泽东也指出,“大地主人数很少,在全县不显特别作用。中地主是全县权力的中心,他们的子弟许多是进中学校的,县政权如财政局、教育局、保卫团等也是他们抓到的最多,特别是祠堂蒸尝费用几乎全部在他们掌握之中,小地主及富农是很难过问的”[5]127。按照毛泽东的分析,这些大中地主大多是思想封建的“守旧派”以及半新不旧的“新寻派”,他们是最大的既得利益获得群体,是寻乌地区反革命的统治阶级。对于大中地主而言,他们占有大量土地但却很少将时间、劳动力、资金只投向土地一处,绝大多数都涉及商业、金融或实业,或在旧政府县乡政权机关中拥有党政军职,土地很少是唯一的谋生之道,地权危机难以影响他们。

相比之下,地权危机对在整个地主阶级中占80%的小地主群体对革命的态度影响最大。过去是普通农民,“由农民力作致富升上来的,或由小商业致富来的”,新近跻身于地主之列的“新发户子”,由于其占有的土地数量正在增多,家庭经济状况迅速改善,因而相对倾向于保护现有体制,容易成为顽固的反革命群体。毛泽东指出,“新发户子”不仅是恶性的高利贷者,而且是“农村中最恶劣的敌人阶级”。相对于此,那些经历了几个世代的“老税户”小地主家庭,经济上大多“显示着悲惨的前途”,呈现出贫困化趋势,不得不靠变卖土地甚至借债的方式维持生活,因此渴望一个能够带来新变化的政治运动,以打破当前的不利现状。除此之外,不同于“新发户子”只关心赚钱而不热心于子弟教育,破落的“老税户”阶层更倾向于派遣子弟进学堂,这使得他们的子弟更容易接受新式教育和革命思潮,这也就能够解释为何学校里的革命组织“合作社派”的成员大都是来自衰败小地主家庭的子弟。诸如死去的革命领导者潘丽(共产党县委书记)、现在寻乌革命的领导者古柏(共产党县委书记),他们既出自破落的“老税户”群体,同时也是“合作社派”的主要成员。基于此,可以看出寻乌的早期革命家并不是出自农村的赤贫阶层,而是来自正在衰败的破落小地主阶层,尤其是在县城受过新式教育的年青一代,他们是跃进在革命道路上的最主要群体。

总结来看,毛泽东所著的《寻乌调查》中深刻再现了20世纪二三十年代赣粤闽边界地区深刻的农村地权危机引发的急剧社会变革,详细分析了急剧社会变迁过程中大地主、中地主、“新发户子”“老税户”、富农以及贫农对于革命的差异态度。可以看到。对于地主阶级而言,要么因地权稳定、政治经济状况优势(如大中地主),要么因地权扩张、政治经济状况迅速改善(如小地主中的“新发户子”),大都对革命持反对态度。而对于地权缺失、占寻乌人口70%的贫农来说,长期悲惨的政治经济状况使其成为跃进在革命道路上的最大规模群体。令人意外的是,小地主中破落的“老税户”因其地权的日益不完整甚至丧失地权、政治经济地位迅速下降,加之其后代多通过新式教育系统培养、接受革命思想,他们是最具革命热情的群体,在土地革命中发挥着举足轻重的作用。

四、结束语

将毛泽东所著的《寻乌调查》放到中国共产党领导中国人民革命的历史视野中,可以看到,毛泽东在土地革命时期所写作的包括《寻乌调查》《中国社会各阶级的分析》《兴国调查》《长岗乡调查》在内的中央苏区系列调查材料,并非如同时代的陈翰笙、费孝通、林耀华、杨庆堃等学院派学者所追求的从纯粹学理层面透视中国农村,而是希望通过社会调查“明了社会各阶级的政治经济情况”、了解“中国社会各阶级的经济地位及其对于革命的态度”[12]3,为当时的革命服务。毛泽东所著的《寻乌调查》,实际上同样是为剖析当时中国国情,进而为革命斗争的开展探索可行方案的基础性工作。正如毛泽东在寻乌调查期间所写的《反对本本主义》一文中指出的:“我们调查工作的主要方法是解剖各种社会阶级,我们的最终目的是要明了各种阶级的相互关系,得到正确的阶级估量,然后定出我们正确的斗争策略,确定哪些阶级是革命斗争的主力,哪些阶级是我们应当争取的同盟者,哪些阶级是要打倒的。我们的目的完全在这里”[13]6。

在马克思主义阶级分析方法的指导下,毛泽东在《寻乌调查》的分析中,首先关注到的是“一主二田”的旧有地权结构鲜明的阶级属性以及占统治地位的地主阶级与广大贫困农民群体之间尖锐的阶级矛盾。与此同时,他从“公田”这一种具有浓厚封建伦理和封建文化色彩的地权类型中敏锐地察觉到农村社会中封建经济势力的强大。在此基础之上,毛泽东着重分析了寻乌农村不同阶级的不同地权状况(地权缺失、地权不完整、地权分化)带来的经济地位的分化,并由此产生了差异性的政治诉求及各自对于革命的真实态度。毛泽东在寻乌县开展的深入唯实的调查研究,为之后以毛泽东为核心的中国共产党人在土地革命时期提出土地分配的“抽多补少”“抽肥补瘦”原则,并最终形成没收一切土地按人口平分、以原耕为基础的“抽多补少”“抽肥补瘦”这一完整的土地政策提供了经验层面的翔实依据。