小农户在中国农业现代化进程中的作用及处境变化

陈奕山

中国有数量庞大的小农户。基于这一事实,实现农业现代化大致可通过两种路径:一是对标欧美的规模化农场,大规模减少小农户数量并发展规模农业;二是以小农户为基础并引进新要素和新技术发展现代化的适度规模农业。中国农业劳动力数量远超任何一个欧美国家的总劳动力数量,如果考虑采取第一种方式且物质技术上具有可行性,人们也必须回答一个尖锐的问题:从农业中转移出来的劳动力往何处去才能够实现稳定就业,社会是否可能因无处就业人口激增而发生剧烈动荡?站在全局和历史的高度,习近平总书记深刻指出:“改变分散的、粗放的农业经营方式是一个较长的历史过程,需要时间和条件,不可操之过急,很多问题要放在历史大进程中审视,一时看不清的不要急着去动”[1]。党的十九大报告提出“实现小农户和现代农业发展有机衔接”和“发展多种形式适度规模经营”,这意味着,未来较长一段时期中国推进农业现代化的基本导向不是排挤小农户,而是要立足于小农户,采取第二种方式推进农业现代化。

那么,中国的农业现代化呈现出什么样的“历史大进程”,小农户在不同阶段发挥了什么作用,其处境又受到什么影响?过往历程能够为更好地“促进小农户和现代农业发展有机衔接”提供什么启示?为此,本文将基于公开统计数据,系统梳理新中国成立以来的农业现代化进程,分析小农户在其中的作用及处境的变化,为有关农业现代化的进一步讨论提供历史演变图景以及思路参考。

农业现代化是将传统农业改造为现代农业的过程,分析农业现代化进程及小农户在其中的作用和处境,需要先明了中国传统农业的主要特征,才能分析改造的方向和小农户在其中的地位。下文首先概述1949年以前中国农业的特征,接着考察新中国成立以来的农业现代化进程,继而结合农业生产经营体制的演变,分析小农户在改革开放前后两个阶段的作用及处境,最后进行总结。

一、1949年以前中国农业的特征

农业生产首先满足的是人们“吃饱穿暖”的需求,在此基础上再满足“吃好穿好”的需求。水利基础设施条件、生产要素结构的情况制约着土地生产率和劳动生产率,从而关系到人们能否“吃饱穿暖”,而农产品生产结构、产品商品化率关系到能否“吃好穿好”。在学术讨论上,虽然对于什么是“现代农业”,不同学者基于不同角度采取了不同的定义方式[2-3],但归纳起来,实现农业现代化离不开改善基础设施条件、引进和利用现代生产要素、面向社会需求开展生产并多元化农产品生产结构、构建公平高效的商品化产销渠道这四个方面的根本要求。本部分将依次从水利基础设施条件、生产要素结构、产品生产结构、产品商品化率四个方面对1949年之前的中国农业发展情况进行概述。

先看水利基础设施条件。每家每户经营小面积、细碎化的耕地是很长历史时期里中国农业的基本面貌。根据历史学家梁方仲所整理的数据,1887年中国人均耕地面积下降到2.41亩[4]2-13。根据美籍农业经济学家卜凯在20世纪30年代的调查,中国农场平均面积只有1.51公顷,不到同期美国农场平均面积(63.47公顷)的2.4%,且每个中国农场平均分为5.6块田块、11.6个田丘[5]102-104。在长期一家一户分散经营的基本方式下,传统农业时代政府的财政收入、动员建设能力和技术手段都较为薄弱,无力大范围改善水利基础设施;人数规模有限、联系松散、封闭保守的宗族等传统组织也无法带领各家各户大范围开展水利基础设施建设。这导致水利基础设施建设水平十分低下。据估计,直到20世纪30年代,中国仍有一半的农地完全没有得到灌溉[6]117-119。农业生产抵抗天灾的能力薄弱,农业灾害和随之而来的饥荒频发[8]。总体上,由于水利基础设施条件存在巨大缺陷,传统农业长期停留在“靠天吃饭”的状态,政府和百姓只能被动地祈祷上天“风调雨顺”。

再看生产要素结构。传统农业生产高度依赖人力投入,且随着人口增长,个体家庭的生存压力加重,每家每户在面积极其有限的耕地上大量增加人力投入,实行精耕细作,节约人力型的技术则不受重视[7]。直到20世纪上半叶,农民仍将大量时间用于人工除草、收集粪便、掏河泥等活动,希冀通过在极其有限的耕地上增加人力投入来尽可能增加产出。对此,卜凯比照美国农业的情形,一方面惊叹于中国农业的精耕细作程度:“中国田间的野草之少殊足令人惊异”,另一方面则感叹于到处游走、收集粪便还田的农民的生产低效率:“对于时间之不宝贵有如此者”[8]244,311。这种高度依赖人力投入的生产方式虽也使中国农民获得了“四千年农夫”、注重实行生态和永续农业的美誉[9],但这种生产方式(加上有限的水利基础设施条件)所能实现的产出增长效果有限,农业长期陷入伊懋可所称的“高水平均衡陷阱”[10],中国的温饱问题始终没有得到根本解决。新中国成立以前中国传统农业的土地生产率和劳动生产率低下(1)1914—1947年期间,中国平均每一农业劳动力每年生产稻、小麦、杂粮等谷物合计不超过900千克,全国每人每年平均分得谷物不超过300千克(参见:许道夫.中国近代农业生产及贸易统计资料.上海人民出版社,1983:341)。根据卜凯在20世纪20年代的调查,中国农业劳动力在每单位玉蜀黍、小麦播种面积上投入的劳动时间分别是美国的14.11倍、23.08倍。但中国农场每单位面积玉蜀黍、小麦的产量甚至低于美国,如果加上美国农场平均面积远大于中国农场等因素,美国劳动力平均每单位时间所产出的玉蜀黍、小麦产量分别可达到中国的41.36倍、24.63倍(参见:卜凯.中国农家经济.张履鸾,译.上海:商务印书馆,1936:291、322、328、426)。,1940年粮食单产只有171.3斤/亩,全国平均每人仅占有418斤粮食[11]220。由于连年战争造成破坏和损失,到1949年新中国成立之时,粮食单产降至137.2斤/亩,当年全国人均粮食占有量同样只有418斤(2)数据来源于农业部编.新中国农业60年统计资料.北京:中国农业出版社,2009。,这种产出水平远不足以保障小农户实现基本温饱。

接着看产品生产结构。新中国成立以前的小农户不单要养活自己的家庭成员,还要向拥有更多土地的地主、拥有更多资金的放高利贷者缴交土地租金、借贷利息。在人均土地面积和单位土地面积粮食产出都极为有限的条件下,小农户需重点考虑的生存难题是如何尽可能多地打粮食来养活自家成员和应付地主、高利贷者的索取,他们很难获得更多空间来种植粮食以外的作物。也就是说,传统农业生产主要着眼于解决最基本的“吃饱”问题,还无法通过多样化生产来满足更高层次的“吃好”需求,小农户的农产品生产结构单一化。根据卜凯1921—1925年对河北、河南、山西、安徽、江苏、浙江、福建7省的调查,粮食作物(包括谷物、豆类、薯类)面积占作物播种面积比例达到92.6%[8]249-256。此外,小农户缺乏足够的粮食来饲养畜禽(包括畜力):1949年全国牛、马等大牲畜存栏量仅有6 002万头、猪存栏量为5 775万头(3)数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农业统计资料汇编1949—2004.北京:中国统计出版社,2006。,按此计算乡村人均占有大牲畜仅0.12头。因此,肉食消费(所谓“打牙祭”)对传统农业时代的小农户而言是一种奢求。

最后看产品商品化率。在每户产出非常有限的条件下,小农户主要将粮食用于自家食用、交地租、交高利贷利息,除此之外自然没有多少余粮可以向市场出售(4)根据估算,从嘉庆中期到清末,每个粮农除自身口粮所需外可向社会出售的粮食数量由121斤降至50斤,据此计算,有两个纯劳力的家庭可出售的粮食数量由242斤降至100斤。如果再考虑家庭内其他非劳动力成员的消费所需,则可供出售的粮食数量更少(参见:郭松义.民命所系:清代的农业和农民.北京:中国农业出版社,2010:212、220)。——虽然小农户有时为了偿还放高利贷者的货币利息而不得不在粮食收获后立刻以低价出售给市场以获得货币。这抑制了农产品商品化率的提升。据吴承明估计,1840—1936年期间粮食商品化率不足30%[12]272。由于劳动生产率低下,传统农业生产基本停留在一家一户自给自足的阶段,小农户并非面向社会需求开展生产,社会整体还无法通过进一步的产品生产分工和市场交换来满足对于更丰富农产品的需求。

二、新中国成立以来的农业现代化进程

结合以上概述,本部分依次从水利基础设施条件、现代生产要素投入、耕地产出率和劳动生产率、农产品生产结构、农产品商品化五个方面,考察新中国成立以来的农业现代化进程。

(一)水利基础设施条件

1952年中国仅有乡村水电站98个,1952—1979年期间乡村水电站数量呈现加速增长趋势并在1979年达到高峰(83 224个),是1952年数量的849倍。从平均装机容量来看,1979年以前修建的乡村水电站基本是小功率电站:1952年水电站平均装机容量仅为81.6千瓦,1979年进一步下降到33.2千瓦(5)水电站数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2020.北京:中国统计出版社,2020。其中,单个水电站的装机容量=乡村办水电站装机容量÷乡村办水电站个数。。和乡村小水电站的数量相近,1979年中国有小型水库83 561座,另有大中型水库2 571座(6)水库数据来源于2009—2019年《中国水利统计年鉴》。。水利基础设施条件的快速改善使得耕地有效灌溉面积迅速提升:1952—1979年,中国有效灌溉面积增长了25 044.1千公顷,增长率达125%(7)灌溉面积数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2020.北京:中国统计出版社,2020;《辉煌70年》编写组编.辉煌70年——新中国经济社会发展成就1949—2019.北京:中国统计出版社,2019。。

1979年后乡村小水电站数量呈快速下降趋势,小型水库数量也没有持续增长,但大中型水库数量持续增长,耕地有效灌溉面积也保持持续增长(1979—2017年增长22 812.5千公顷)。总体上,1979年以前中国水利设施尤其是乡村小水利设施建设成就显著,为之后的进一步完善奠定了良好基础。1979年以前灌溉面积增长速度甚至明显快于1979年以后的增长速度;在2018年的小型水库和大中型水库中,1979年以前修建的分别占了87%和54%。

(二)现代生产要素投入

传统农业生产高度依赖人力投入(加上非常有限的畜力),从新中国成立到改革开放开始,农业生产对人力投入的依赖程度甚至进一步增强。这反映在1952—1978年期间,农业用工强度不断增长,其中三种粮食(水稻、小麦、玉米,下同)用工强度由9.19劳动日/亩增长至33.31劳动日/亩(增长262.5%)(8)农业用工数据来源于国家发展和改革委员会价格司编.建国以来全国主要农产品成本收益资料汇编(1953~1997).北京:中国物价出版社,2003;1999—2019年的《全国农产品成本收益资料汇编》。根据全国农产品成本收益资料汇编的指标解释,1劳动日等于8小时劳动时间。。如果将1952年的用工强度视作接近于新中国成立以前传统农业时期的水平,那么1978年的用工强度水平比传统农业时期还要高出2倍以上。

人力投入的减少、现代生产要素投入的快速增加在改革开放后才成为现实。先看人力投入的变化,从1978年开始三种粮食用工强度不断下降,到2005年下降至9.59劳动日/亩,这非常接近1952年的用工强度;2005年以后用工强度继续下降,到2018年下降至4.81劳动日/亩,为1952年用工强度的52%。

再看现代生产要素投入的变化。在农用化肥投入方面,1978年以前中国农业生产中的化肥施用量极少,1962年只有63万吨,1962—1978年期间化肥施用量虽有增加但速度缓慢,年均只增加51.3万吨。1978年以后化肥施用量的增加速度明显提升,2014年施用量达到5 995.9万吨,这一期间年均增加142万吨。在农药投入方面,根据可获得的统计数据,1991—2014年中国农业生产中农药施用量呈现不断增长的态势,年均增加4.5万吨(9)化肥和农药施用量数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农业统计资料(1949—2019).北京:中国统计出版社,2020。。虽然缺乏1990年及以前年份的农药施用量数据,但考虑到农药和化肥都来自石化工业,我们可以合理推断,农药施用量的变化趋势和化肥施用量大致相同。在农用机械动力方面,1970年中国只有2 165.3万千瓦的农用机械动力,1970—1994年年均增加1 318.2万千瓦,1994—2014年年均增加3 712.7万千瓦,呈现加速增长态势。分机械动力类型来看,1978年以后小型拖拉机动力开始持续增长,并在2012年达到高峰;相比而言,从2004年开始,适用于大田农忙生产环节(在传统农业中需要大量人力投入的环节)的大中型拖拉机动力才开始持续增长,并在2014年超过小型拖拉机动力(10)农用机械数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农业统计资料(1949—2019).北京:中国统计出版社,2020。。总体上,2005年以后农业生产转变为主要依靠增加现代生产要素投入(包括大中型现代农机),人力投入在生产要素投入结构中的地位日趋弱化。

(三)耕地产出率和劳动生产率

水利基础设施条件和生产要素投入结构变化使得农业产出效率发生相应变化。1978年以前,伴随水利基础设施条件的改善和农业用工强度的持续上升,粮食单产总体呈现上升趋势。1953—1978年,三种粮食平均单产由139.2千克/亩上升至221.4千克/亩,年均增产3.3千克/亩。粮食单产已远高于新中国成立前的水平。但是,同一时期粮食生产的劳动生产率并没有实现同步增长反而下降,1978年的劳动生产率(6.6千克/劳动日)甚至已下降到不足1953年水平(15.2千克/劳动日)的一半。1978—2005年,伴随用工强度的下降、现代生产要素投入的增加,三种粮食单产没有出现下降,而是从221.4千克/亩上升至393.1千克/亩,年均增产6.4千克/亩,明显高于1953—1978年的增产速度;而且,同一时期粮食生产的劳动生产率实现了明显增长,实际由6.6千克/劳动日增长至41千克/劳动日,年均增长1.3千克/劳动日。2005—2014年,在农业生产已转变为主要依靠现代生产要素投入的条件下,粮食单产进一步上升,同时劳动生产率实现了更快速的增长(年均增长4.4千克/劳动日)(11)生产率数据来源于国家发展和改革委员会价格司编.建国以来全国主要农产品成本收益资料汇编(1953~1997),北京:中国物价出版社,2003;1999—2019年的《全国农产品成本收益资料汇编》。劳动生产率=三种粮食平均单产÷平均每亩用工。。

结合要素投入结构和产出率的变化并进行前后对比可知,1978年前后的中国农业有着显著不同的增产条件和增产逻辑:1978年以前现代生产要素缺乏,耕地产出率的提升离不开人力投入的大量增加;而1978年以后现代生产要素增加,耕地产出率和劳动生产率的提升越来越依靠现代生产要素投入,人力投入所能发挥的作用则越来越趋于弱化。与劳动生产率在1978年以后才实现提升的情况一致,全国人均粮食占有量在1978年以后才实现明显提升:1952—1978年,人均粮食占有量从288.1千克略微增加至318.7千克,只达到现行国际粮食安全标准线(400千克/人)的80%;1978年以后人均粮食占有量明显增加,1997年人均粮食占有量增加至401.7千克;1998—2007年期间,人均粮食占有量由于受粮食收购价调低的影响而出现波动,但各年人均粮食占有量都高于1978年以前的水平;从2008年开始,人均粮食占有量连年超过400千克(12)粮食占有量数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2019.北京:中国统计出版社,2019。。

(四)农产品生产结构

新中国成立以来,水利基础设施条件的改善、可耕地面积的扩大和耕地产出率的提高为扩大非粮作物生产、调整农产品生产结构创造了空间。1949年农作物总播种面积中粮食占比高达88.4%。1949—1957年,农作物总播种面积增加32 958千公顷,其中粮食播种面积增加23 674千公顷,占总播种面积增加幅度的71.8%。1957—1962年,农作物总播种面积下降17 015千公顷,其中粮食播种面积下降12 012千公顷,占70.6%。1962—1978年,农作物总播种面积增加9 875千公顷,而粮食播种面积稳定在120 000千公顷的水平(13)产品生产结构数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农业统计资料汇编(1949—2004).北京:中国统计出版社,2006;国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2018.北京:中国统计出版社,2019;国家统计局农村社会经济调查司编.改革开放三十年农业统计资料汇编,北京:中国统计出版社,2009;Wind数据库。。综合这三个时期可看到,1949—1978年粮食播种面积占比已呈现出一定的下降趋势(从88.4%下降至80.3%),非粮作物播种面积占比则呈现上升趋势,但非粮作物面积的增长始终以不压缩粮食播种面积作为根本前提。

1978年以后,农作物总播种面积总体呈现不断上升趋势,而粮食播种面积有所下降且始终保持在低于120 000千公顷的水平,2017年粮食播种面积占比约为71%,明显低于1978年及以前年份的水平,非粮食作物的播种面积占比则相对提升。与非粮食作物播种面积占比上升相伴的是高附加值作物播种面积占比的上升:1978—2017年蔬菜和水果二者合计播种面积的占比从4%上升至20.4%,其中蔬菜播种面积占比从2.2%上升至12%。可见,高附加值作物在农作物种植结构中的分量趋于加强。总体上,1978年以后农产品生产结构调整加速,中国农业逐步走出只为满足“吃饱”需求的阶段。

(五)农产品商品化率

1978年以前,自发的农产品交换市场被禁止,农户不能自由出售农产品。但即使农户可以自由出售农产品,也只有劳动生产率实现提升,农户才能够有更多的“余粮”在市场上对外出售。根据可得统计数据,1991—2004年期间,农户所产粮食的商品化率围绕50%的水平呈小幅波动,这意味着农户仍需将大约一半的自产粮食用于自家消费,商品化率虽已明显高于新中国成立以前的水平(不高于30%),但自给自足的小农户生产特征仍然比较明显,这也反映了劳动生产率仍然较低。2005年以后,伴随劳动生产率的快速提升,粮食商品化率才呈现稳步上升态势,并于2017年达到79.2%。与粮食不同,蔬菜主要是面向市场而生产,而不是着眼于满足农户自身有限的消费需求,1998—2017年期间历年蔬菜的商品化率都高于90%且总体呈现上升趋势(14)农产品商品化率数据来源于1992—2019年的《全国农产品成本收益资料汇编》。农产品商品化率=农户每亩产品产量中用于出售的数量÷每亩产品产量。。综合各种产品的商品化率来看,当下农户所产农产品中有80%以上出售给市场,农产品商品化率已经显著提升,预计将继续随着农户的劳动生产率的提升而提升,自给自足的小农户生产特征将不断弱化。

综合以上考察可知,改革开放以前农业现代化的成就主要体现在水利基础设施建设、耕地产出率提升两个方面;改革开放以后水利基础设施条件和耕地产出率继续改善,同时现代生产要素投入、劳动生产率、农产品生产结构、商品化率等继续改善。新中国在小农户大量存在的起点上推进农业现代化,客观上无法离开小农户而另辟蹊径,农业现代化所取得的已有成就也离不开小农户的贡献。下文分改革开放前后两个阶段,结合生产经营体制演变,分析小农户在农业现代化中的作用及处境。

三、改革开放以前小农户的作用及处境

新中国成立后面临尽快解决人民温饱问题的紧迫任务,严峻的国际环境要求新生的共和国尽快实现自立自强,国家整体工业体系亟待建立,乡村尽可能地增加粮食产量并支援重工业发展成为特定历史时期的战略要求。在工业基础薄弱及化肥、机械等现代农业生产要素供应仍严重缺乏时,增加粮食产量要依靠改善水利基础设施条件,也不得不像传统农业生产一样依靠大量的人力投入。两千多年的中国小农经济历史表明,单家独户的力量极其有限,各家各户基本只能“靠天吃饭”;宗族等传统组织也无法从根本上带领小农户突破传统农业生产的水利设施条件局限。同时,迅速改善水利基础设施条件也无法通过市场化方式来实现,原因在于水利基础设施建设涉及范围广、投入成本巨大、回报滞后,不可能成为倾向于短期逐利的市场主体所真正热心的事业,事实上也不在其能力范围之内。在时间任务紧迫的情况下,大量投入人力集中开展粮食生产也无法真正通过拥有自主性的农户合作组织来推进,原因在于合作组织的自主产销决策可能偏离集中发展粮食生产、支援国家重工业发展的整体战略意图。

1953—1978年期间,中国逐步实施了行政计划色彩浓厚的农业集体化制度,作为自负盈亏、独立生产经营单位的小农户被强制取消(15)但是,作为共同生活居住单位的农户家庭无法被行政计划命令强制取消。,各户的生产资源(包括劳动力)被逐步纳入生产集体的集中管理和统一安排。因此,这一时期乡村小水利设施的大量修建和农业灌溉条件的稳步改善是各家各户在生产集体的组织和调度下实现的。没有各家各户的力量集合,这一时期的水利等基础设施条件不可能得到显著改善并为后续发展奠定坚实基础,新中国不可能摆脱“看天吃饭”的传统农业生产困境,耕地产出率也不可能实现持续提升。

同时,这一时期国家的工业部门还无法为农业部门提供足够的现代生产要素和装备支撑。在化肥、机械等现代农资供应严重缺乏的条件下,为了通过增加人力投入提高粮食产量,大多数农户被严格约束在粮食生产的范围内,选择产品生产类型、自主就业和人口自由流动的空间都受到限制,由此粮食生产的用工强度甚至被提升到远远高于传统农业时期的水平。事实也表明,水利基础设施条件的改善和农业用工强度的提升确实推动了耕地产出率的提升,增加了粮食总产量。

尽管这一时期耕地产出率、人均农产品占有量仍然不高,乡村温饱问题也尚未完全解决,但乡村的各家各户仍然在统购统销政策下为城市提供了大量低价农产品,因此,各家各户事实上在“勒紧裤腰带”向工业部门输送农业剩余,帮助重工业实现积累,促进重工业发展。中国工业部门能够实现发展且在1978年以后向农业部门提供现代农业生产要素、为进一步改造传统农业提供物质装备支撑,离不开乡村在前期的剩余输送。毋庸置疑,农业集体化时期乡村各家各户的贡献为中国农业和工业的后续发展奠定了基础。然而,在生产范围受到严格限制且乡村面向城市的剩余输送源源不断的情况下,乡村的劳动生产率、人均粮食消费量在较长一段时期内无法实现增长。1978年农民家庭平均每人消费粮食(原粮)、食用油、棉花分别仅为248千克、1.97千克、0.38千克(16)数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴1985.北京:中国统计出版社,1986。,分别只及当年人均粮食、油料、棉花占有量的77.8%、35.8%、16.5%。据估计,1978年全国仍有2.5亿人没有解决基本温饱问题,占农业人口的30%以上[13]119。总体上,在改革开放以前的农业集体化时期,耕地产出率的持续提升并没有为农户带来劳动生产率和粮食消费的提升,这在客观上挫伤了农户对于行政计划体制下的集体生产的积极性。

四、改革开放以来小农户的作用及处境

(一)改革开放以来小农户发挥的作用

1978年以后,在市场化改革和家庭联产承包责任制逐步实施的背景下,数量庞大的分散小农户重新作为配置农业生产资源和要素的基本单位。一方面,农田水利设施建设逐步走向市场化的招标和筹劳方式,小农户从事生产的个体自由度提升,尤其是2000年开始税费改革后,“两工”(义务工和劳动积累工)和筹资筹劳制度被逐步取消,村集体更加难以组织村内农户参加公共建设项目[14]368-373。另一方面,工业部门增强向农业部门提供现代生产要素的能力,而现代生产要素的选择和投入在一定程度上服从于小农户的自主决策,小农户在比较各种生产要素的投入成本和产出效益后调整要素投入结构,不再如传统农业时代和集体化时期一样高度依赖人力投入来追求增产。而且,在非农就业机会涌现、外出务工兴盛的背景下,大量小农户基于收益比较的结果减少了农业用工,大量增加了现代农业生产要素的投入[15]。因此,1978年以后现代生产要素在中国农业中的大量应用离不开微观层面上小农户的自主决策行为。现实中,我们看到小农户主要向采用市场化经营方式的农资供销主体或机械化服务主体购买农用化肥、农药、动力机械等现代生产要素并投入到农业生产中[16]。

从实际结果来看,数以亿计的小农户基于要素市场价格信号的引导,各自调整要素投入结构的微观行为在宏观上表现为现代生产要素投入的剧增,进而推动了中国农业劳动生产率和人均农产品占有量的明显提升。中国小农户跳出了传统农业时代实行精耕细作但又食不果腹的“高水平均衡陷阱”。1978年以后小农户的自主决策行为还体现在可根据产品市场价格调整本户的农产品生产结构以及自主决定向市场出售农产品两方面。数以亿计的小农户自主调整农产品生产结构和产品出售比例,在宏观上表现为高附加值农产品生产的比重和农产品商品化率的提升。

同时,在重工业建设取得巨大成就的背景下,农户以“剪刀差价格”向工业部门输送农业剩余、帮助重工业实现积累的必要性减弱。家庭联产承包责任制给予农户“交足国家的,留够集体的,剩下的都是自己的”空间,而后农产品统购统销政策逐步松动并退出历史舞台。农户不再需要被动抑制自身粮食消费来支援国家建设,农产品消费也多元化,消费模式不断从“吃饱”向“吃好”转变。

总体上,市场化改革提升了农户的劳动生产率和农产品消费水平,改善了农户的生活。需要思考的问题是,小农户的前途是否会因之而呈现出一片乐观景象?以下进一步从要素利用、生产类型选择、产品销售收益分配等方面,分析市场化环境下弱势小农户的生存和发展处境。

(二)小农户的农业收益空间受到现代生产要素的挤压

在农业集体化时期,农业生产基础设施条件的改善并非通过市场化的招标筹劳方式;现代农业生产要素的供给也并非通过市场化渠道。而且,由于现代生产要素的供给数量相当有限,新要素的引入和应用是在“土洋结合”的提倡下开展的,该理念强调农药、化肥、农用机械等“外来”要素(17)此处突出“外来”,是为了说明这些要素基本不是中国农户自己的发明,而是来自由本国、外国政府财力或社会财力提供支撑,并在科学技术研究取得进展的背景下所实现的发明。的应用要结合对农家肥、劳动资源、地方性生产经验知识等便于获得的“在地”资源的利用。这在一定程度上体现为,在20世纪70年代化肥、农用机械等现代生产要素投入有所增加之时,粮食生产用工强度并没有随之下降。但是,当转换到市场化环境且现代生产要素投入大量增加之时,小农户较难以结合其所掌握的地方性生产经验知识,利用“在地”资源来开展农业生产。

理论上,小农户可以“自主”选择使用“在地”资源或“外来”的现代要素,如小农户可以在施用农家肥和现代农用化肥之间进行选择,在使用人工收割和机械收割方式之间进行选择。然而,一旦现代生产要素投入大量增加并替代其他要素,即使某些小农户出于节约成本的动机而试图利用传统生产要素,最终也难以实现。

首先,完全的家庭独立生产并不存在。比如,劳力比较缺乏的小农户(尤其是老年户)需要其他农户的协调和帮助才能完成农忙时的人工收割,如果大量农户都转变为使用机械收割方式,则能够和某一户农户互帮互助以完成人工收割环节的农户就很少了,使得该户农户也不得不采用机械收割方式。从家庭内部来看,农业生产也无法单靠某一位家庭成员完成,而是需要不同家庭成员的配合以完成不同的环节。如果家庭内的青壮年成员都外出务工了,则老年人口会因无法单独完成制备积存农家肥、人工收割等需要大量体力投入的环节,也只能求助于增加现代农业生产要素投入或向市场购买相关生产服务[17]。

其次,现代农业生产要素投入的增长与种质资源的繁育更新互为因果,当下从事作物种植的小农户已很难完全利用自留种,他们购买并利用现代种质资源就意味着必须同时配套购买和利用化肥、农药等现代农业生产要素。

再次,制备农家肥等传统生产要素要求具备一定的社区环境条件。传统农业盛行诸如“一亩地一头猪”之类的农畜结合模式,农户将自家饲养畜禽的粪便还田,这与传统的社区人居环境条件相适应。如果社区中的大量农户不再自制农家肥,也不再饲养畜禽,并且乡村“卫生整洁”环境标准提升(如不允许养猪和散养畜禽),则那些想自制农家肥的小农户就失去了社区环境条件的支撑。

最后,在不考虑长远环境后果的前提下,至少从短期来看,化肥、农药等现代要素投入的成本效益比较结果显著优于传统要素投入——特别是对于那些需要将更多农业劳动时间节省出来以用于非农就业的年轻乡村就业人员而言。因此,小农户选择使用现代生产要素,形式上虽是“自由选择”,实质上却只是市场化环境及其短期逐利逻辑下的必然结果。

现代农业生产要素的使用成本远高于传统要素。根据相关统计数据,1978—2017年三种粮食生产的平均物质与服务成本从29.36元/亩持续上升至437.18元/亩,2017年每亩物质与服务成本占粮食产值的比例达到42%(18)成本数据来源于国家发展和改革委员会价格司编.建国以来全国主要农产品成本收益资料汇编(1953~1997).北京:中国物价出版社,2003;1999—2019年的《全国农产品成本收益资料汇编》。。而且,高价值的现代生产要素(如现代农机)在农户之间的分配高度不均,不同农户所能得到的获益机会也不同。2017年第一产业就业人员每百人拥有农用排灌动力机械、小型拖拉机数量分别为11.1台和7.8台,但每百人拥有大中型拖拉机、联合收割机数量仅为3.2台和0.9台(19)数据来源于国家统计局编.中国统计年鉴2019.北京:中国统计出版社,2019;农业农村部编.中国农业统计资料2017.北京:中国农业出版社,2019。每百人拥有农用机械数量=全国农用机械数量÷第一产业就业人数(百人)。。这说明绝大部分小农户即使购买农用机械,也只能购买价格门槛较低的小型机械,他们没有能力购置价格动辄数万元甚至数十万元的大中型农机来完成大田收割等环节。2004年以来大中型农机动力投入的加速增长是在市场化环境下推进的,少数拥有大中型农机的农户或市场主体能够通过向市场出售农机服务来提高个体的收益,但绝大多数缺乏设备的小农户只能作为向市场购买服务并支出相应费用的一方。而且,有部分小农户本可以通过向市场出售人工收割等服务来提高农业收入,但具有更高收割作业效率的大型农机服务的出现将他们挤出收割服务市场。

因此,现代农业生产要素投入的快速增加对于那些主要依靠农业收入但又无法购置昂贵要素的小农户而言不只意味着“生产成本更贵”,而且意味着其通过利用“在地”资源在农业生产上获益的机会变少了。

(三)小农户被锁定在低附加值农产品生产的范围内

小农户如果停留在低附加值农产品生产的范围内,他们获取农业收益的空间将随着现代生产要素投入的增加和生产成本的腾贵而受到压缩。那么,小农户能否通过扩大高附加值农产品生产来提高收入?上文已指出,1978年以来农产品生产结构发生了变化,高附加值作物的种植比例提升。但实际上,平均而言,每家每户种植的高附加值作物面积非常有限。

图1综合不同省份的农业统计数据,描绘1978年以来各个地区第一产业就业人员人均蔬菜和人均三种粮食(水稻、小麦、玉米)播种面积的变化。可以看到,无论在哪个年份、哪个地区,人均蔬菜播种面积都远远低于人均粮食播种面积。2017年东中西部和东北等4个地区的人均蔬菜播种面积分别为1.6亩、1.1亩、1.2亩、0.5亩,都远远低于当年各地区的人均粮食播种面积(依次为5.7亩、6.2亩、4亩、14.7亩)。这反映出,中国各地区的绝大部分小农户都没有规模化地种植高附加值作物的条件,只能零散和少量地种植。

图1 各地区第一产业人员人均蔬菜和粮食播种面积(1978—2017年)(20) 数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.改革开放三十年农业统计资料汇编.北京:中国统计出版社,2009;历年各省统计年鉴;Wind数据库。东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南;中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆;东北地区包括黑龙江、辽宁、吉林。各地区人均作物播种面积=各地区合计作物播种面积÷各地区合计第一产业就业人数。

事实上,小农户生产高附加值农产品既不能脱离市场需求,也需要考虑自身对于生产成本的承受能力。单就生产中的直接物质与服务费用而言,蔬菜种植的单位面积费用已远高于粮食等大田作物种植的费用。例如,2017年单位面积蔬菜种植的物质与服务费用比粮食高出1 459元,前者是后者的4倍多。如果再考虑扩大经营规模前期所需投入的固定资产(如温室大棚)成本、土地租金费用以及平时所需的更多生产用工费用,即使将市场需求变化的风险搁置一边,大多数小农户也难以独立承担扩大高附加值农产品生产规模的成本。在市场化环境和分散经营的背景下,能够在果蔬种植、畜禽养殖等领域扩大生产经营规模的必然是资金相对充裕、风险承受能力更高的高收入农户或者其他市场主体,大部分小农户以从事低附加值农产品生产为主。

(四)小农户在农产品销售中的利益分配被压低

工业化进程中第一产业产值占比下降是各国普遍规律,1978—2018年中国第一产业产值占比也从27.7%持续下降至7.2%(21)数据来源于国家统计局编.中国统计年鉴2019.北京:中国统计出版社,2019。。这导致农业生产经营收入在农户收入中的占比越来越低,2017年第一产业经营净收入占农村居民可支配收入的比重已经下降至25%,而非农收入已经成为农户主要的收入来源(22)数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2019.北京:中国统计出版社,2019。正是因为非农收入已成为农户的主要收入来源,因此,在脱贫攻坚实践中,“一人务工全家脱贫”成为共识。。统计数据和大量实地调查结果都表明,现实中越是依靠农业生产取得收入的小农户,其收入水平往往越低(23)根据第三次全国农业普查数据,2016年全国农户登记人员中有57.3%未从事非农行业(数据来源于国家统计局编.第三次全国农业普查·综合资料.北京:中国统计出版社,2019)。根据2016年中国劳动力动态调查数据,有接近50%的农村住户没有非农工资性收入,这些住户的家庭人均年收入为8 056元,比有工资性收入的农村住户的人均年收入(10 629元)低2 573元;既没有工资性收入也没有家庭非农经营收入的农村住户的人均年收入更低,只有6 477元,其中家庭总耕地面积(包括承包地和租种他人的耕地)不高于8亩的住户的人均年收入进一步降低,只有6 050元。可见,收入单一依赖农业的小农户更可能处在农村的收入底层。。而且,第一产业产值所代表的收入由多方参与分配,作为直接生产者的小农户只能得到农产品终端销售收入中的一部分。在农产品商品化率不断提升的情况下,小农户能够在产品终端销售收入中获得多大的份额,关系到大量依靠农业维生的低收入者的收入提升前景。但是,单家独户很难独自开拓市场销售渠道,小农户和市场销售渠道占有者的议价地位严重不对等,处于弱势地位的小农户在产品销售上的利益会受到强势市场主体的挤压。

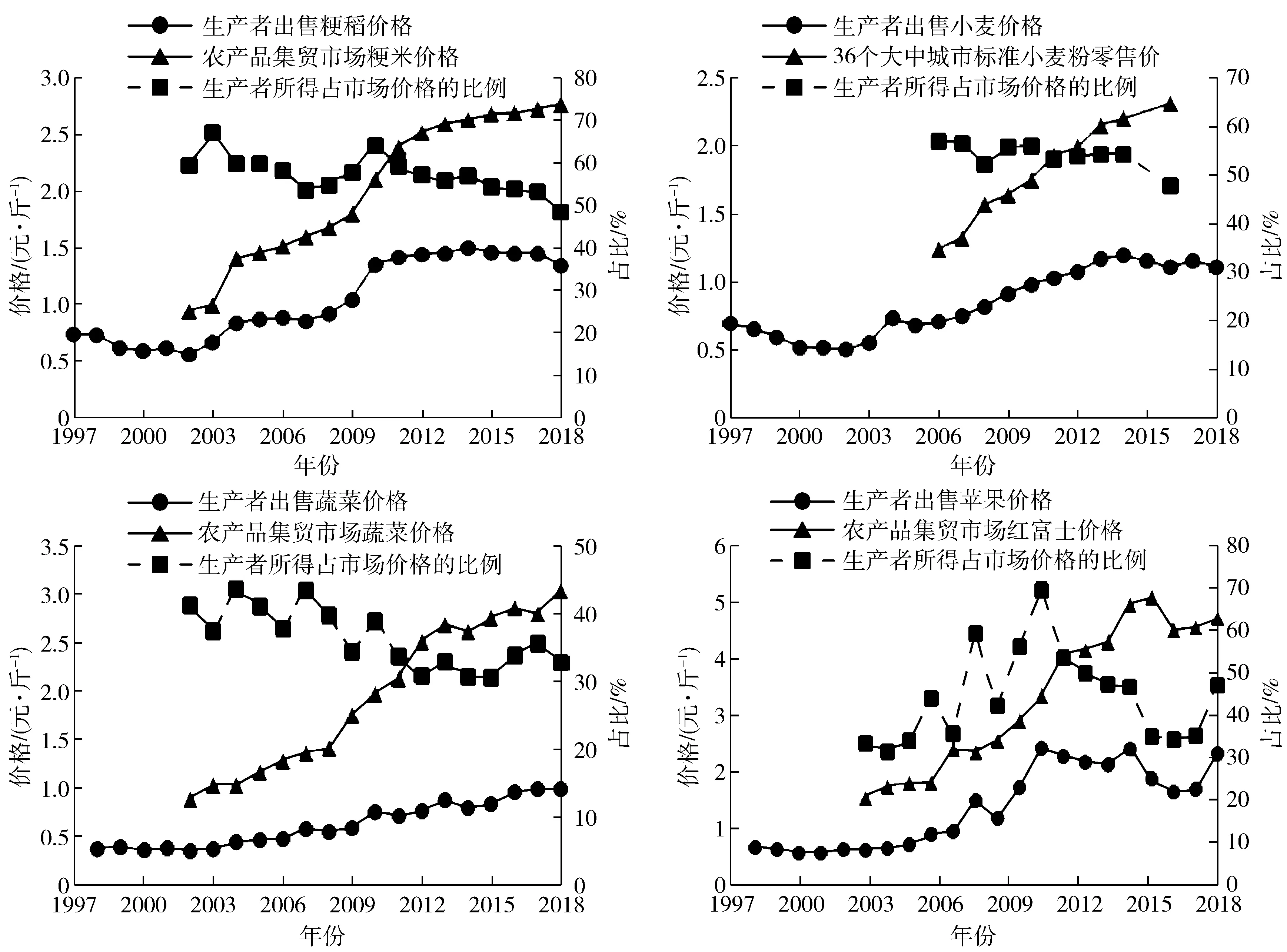

图2根据已有的农产品价格统计数据,描绘1997年以来生产者出售农产品的价格及其占终端销售价格比例的变化。1997—2018年,生产者出售各类农产品的价格以及农产品集贸市场价格(或大中城市超市价格)都趋于上升,但生产者出售价格低于集贸市场价格(或大中城市超市价格)的幅度也趋于拉大。2002—2018年,生产者出售粳稻、蔬菜、苹果的价格和集贸市场(或超市)价格的相差幅度分别由0.39元/斤、0.53元/斤、0.98元/斤扩大到1.42元/斤、2.05元/斤、2.52元/斤;同一时期,生产者出售粳稻、蔬菜价格占集贸市场价格的比例分别由60%、41.5%下降至48.9%、33.1%,生产者出售苹果价格占集贸市场价格的比例波动比较明显,但在大多数年份里占比都低于50%,2018年占比为47.5%。生产者出售小麦价格占城市超市小麦粉零售价的比例也趋于下降,2006—2016年从57.3%下降至48.1%。

图2 生产者出售农产品的价格及其占终端销售价格的比例(1997—2018年)(24) 数据来源于1999—2019年的《全国农产品成本收益资料汇编》;2004—2019年的《中国农产品价格调查年鉴》;2007—2013年的《中国物价年鉴》;2014—2017年的《中国粮食年鉴》。生产者所得占农产品终端销售价格的比例=生产者出售农产品价格÷农产品集贸市场(或大中城市超市)价格。其中,蔬菜集贸市场价格取大白菜、黄瓜、西红柿、菜椒和四季豆5种蔬菜的平均价格。

综合来看,农户出售农产品的价格占农产品终端销售价格的比例已经不足50%,且总体呈现进一步下降的趋势。小农户出售粮食等低附加值农产品的价格占终端销售价格的比例趋于下降,反映小农户在产品销售环节的利益份额受到占有产销渠道的强势市场主体的挤压。

这种情况不利于缩小主要依靠农业收入的低收入农户和其他社会成员之间的收入差距。而当下即使在乡村内部,收入分化也趋于加剧:2000年乡村高收入户(收入水平位于前20%)的人均收入是低收入户(收入水平位于后20%)的6.5倍,2018年扩大到9.3倍(25)数据来源于国家统计局农村社会经济调查司编.中国农村统计年鉴2014.北京:中国统计出版社,2015;国家统计局编.中国统计年鉴2019.北京:中国统计出版社,2019。实际的收入统计口径有所调整,2013年及以前年份为人均纯收入,之后年份为人均可支配收入,但两个统计口径表现在数量上的差异不大,可以用于前后对比。。毫无疑问,乡村的低收入户中必然有不少丧失劳动能力、只能依靠基本社会保障兜底的家庭,但这类家庭绝非全部,对于那些具有劳动能力并因年龄、受教育程度、技能、家庭特殊因素、环境条件等种种因素限制而无法外出就业,只能从低附加值农产品生产中取得劳动和经营收入的农户(特别是中西部大田生产地区的小农户),公共部门需提供必要的现代生产要素支持,帮助他们降低生产成本、提高在产品销售中的利益分配比例,才有助于减缓日趋加剧的乡村居民收入分化趋势。

五、结束语

新中国的农业现代化进程是一个前后衔接、不断推进的进程,小农户是这一进程的基石所在。在改革开放前后两个时期,乡村的千家万户对促进农业现代化起到巨大的支撑作用。在前一时期体现在参与水利基础设施尤其是小型水利设施建设,以及以低价农产品为国家重工业发展输送大量农业剩余等方面;在后一时期体现在自发增加利用现代生产要素、调整农产品生产结构、提升农产品商品化率等方面。但是,在前一时期带有浓厚行政计划色彩的集体生产方式下,作为独立生产经营单位的小农户被消解,农户多数时候只是在执行上级的生产和建设指令;在后一时期不断加深的市场化环境下,弱势小农户的利益空间则受到强势市场主体的挤压。

当前和未来较长一段时期,中国仍会有数量庞大的小农户,改善小农户及其家庭成员的生存处境,既是实现共同富裕的社会主义奋斗目标的要求,也是维护社会稳定、降低系统性社会风险的客观要求。未来中国的农业现代化将继续沿着市场化的道路前行,发展生产更要尊重小农户的自主性,绝不可能退回到对各家各户的生产经营进行集中、强制性安排的计划体制老路。但是,弱势小农户的生存和发展权利不应该被遗忘在市场之中。公共部门应该合理调动资源,为仍需以农业谋生的弱势小农户提供现代生产要素支持,帮助他们加强联结与合作,使他们能够通过合作分享资源,共同增强市场地位,并分摊生产成本和风险、发展高附加值产品生产、增加在产品销售收入中的占有份额。而且,我们始终要牢记,能够帮助弱势小农户加强联结与合作的,必然是将“以人民为中心”确立为工作导向和发展思想的中国共产党和各级党组织,而不是那些只是把小农户及其所拥有资源当作获利工具的市场主体。