生态廊道修复技术及在大清河的应用

翟学正 ,刘 颖 ,赵 琪 ,吴亦红 ,田在锋

(1.河北省生态环境科学研究院,050031,石家庄;2.河北省水环境科学实验室,050031,石家庄)

大清河是海河流域 “六河五湖”之一,构建大清河“一河贯通、多点串联”的河流生态廊道,是为构建雄安新区生态空间、京津冀地区生态安全保障的重要举措。 结合大清河流域典型河段植物群落构建的规划设计与实践,阐述了河流廊道功能与生态修复技术,为其他河流实施提供借鉴。

一、河流廊道概念及功能

廊道是指不同于两侧基质的狭长地带。 生态廊道是指具有保护生物多样性、过滤污染物、防止水土流失、防风固沙、调控洪水等生态服务功能的廊道类型。 生态廊道主要由植被、水体等生态性结构要素构成, 也称“绿色廊道”。

河流生态廊道是通过狭长和网络状水系形成和维持的蓝绿色生态空间, 主要指河流及其两侧分布的与周围本底不同的植被带,包括河床边缘、漫滩、堤坝及部分岸上的高地。河流廊道具有物理、化学和水生态的完整性,物质流、能量流和信息流的流动性,并呈现四维空间通道的自然属性; 在河流廊道和城乡节点上呈现自然、 社会双循环二元结构,保持水量不衰退,维持生态功能,提供生态价值服务。

二、河流廊道生态修复技术

1.河流生态修复技术方法

(1)河流水质修复技术

根据河流廊道特点,河流水质修复技术可分为原位水质净化技术和异位水质净化技术。 原位水质净化技术可分为曝气复氧、 化学絮凝沉淀、生物膜技术、生态浮岛(人工浮岛)、植物修复、微生物修复技术等。 异位水质净化技术主要指通过河道周边原有坑塘、洼地或修建净化系统,利用自然地形或机械动力将河水部分引入净化系统中,污水经净化后再次返回原水体的一种处理方法,常用的净化系统为人工湿地修复系统、 生态砾石床系统及其组合工艺等。

(2)河流缓冲带修复技术

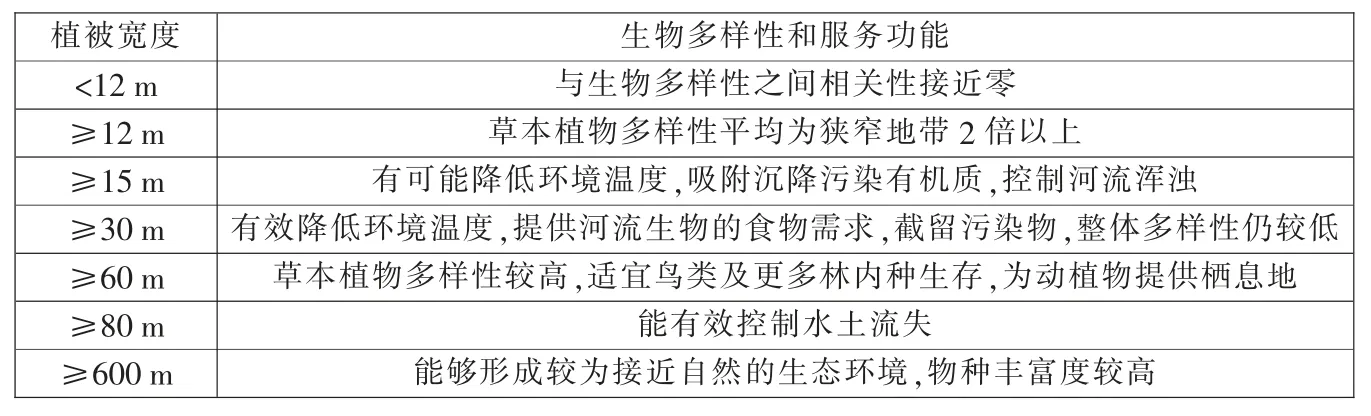

缓冲带构建技术的关键因素是缓冲带宽度和植被群落构建的合理性。 缓冲带宽度由河岸坡度、土壤类型、 渗透性及稳定性等物理因素,及河岸缓冲带所要实现的生态功能所决定。 缓冲带植被群落构建要考虑物种组成、区域、气候、人为干扰因素等。 表1 为植被带宽度对生物多样性的影响关系。

表1 植被带宽度与生态服务功能的关系

(3)河流污染底质修复技术

鱼类产卵及其他水栖生物的栖息地环境需要特定的河流底质。 因此,河流关键性底质的保护对于河流原有底栖物种的生存至关重要。 河流污染底质修复通常采用物理法、化学法和生物法。 其中物理法处理技术主要包括调水冲淤、底泥覆盖等;化学法主要是底泥的化学固化,抑制重金属从底泥中释放;生物法主要有水生植物净化技术,通过植物对底泥的吸附化感和微生物协同作用净化底泥。

(4)河岸生境重建技术

通过设计营造丰富多变的河岸线,恢复沿河串联的池塘、湿地等生境空间,重新建立河岸、植物、生物之间的联系,利用人力工程构建深潭和浅滩等不同深度的水体,创造适宜不同生物的生境,提高生物多样性。河岸生境重建技术一般常采用生态护岸修复技术, 生态护岸结构多采用植物型护坡、 植物复合型护岸、 生态石笼护坡、生态袋护坡、多孔结构护坡等。

2.植物群落构建技术

河流生态系统植物修复机理包含截留作用、吸收富集作用、化感作用和微生物协同作用。 大型水生植物通常包括挺水植物、浮水植物和沉水植物三种类型。 研究表明,水生植物中沉水植物吸收富集能力最强,浮水植物次之,挺水植物最小。

(1)河岸带植物群落构建

植被修复是国内外河流生态修复使用最广泛的措施,通常与生态护岸结合使用,属于原位修复。 生态护岸植物种类配置应做到以乡土植物为主,乔灌草相结合、针阔叶混交、不同根系植物合理搭配等。 河岸带植物对河流水文过程影响较大,植物护岸一般选择自然条件良好、适宜种植固土植物的河段。 植物护岸坡度宜大于1∶1.5,不宜于长期浸泡水下、流速超过3 m/s 的迎水坡面和防洪重要地段(河道弯曲处)。 湿生植物或挺水植物如鸢尾、菖蒲、芦苇、柳树、美人蕉等可以近水种植。 较耐水湿、根系发达的乔灌木,如柽柳、迎春、侧柏等,也可在河岸种植,但其根系不宜长时间浸泡,也不能长期受冲刷。

(2)河漫滩植物群落构建

河漫滩湿地是河岸受洪水周期性泛滥的区域, 含丰富营养物质,是多泥沙河流常形成的河流湿地形式之一。 构建植物群落时,应该考虑湿地水文条件,主要从水质净化、驳岸加固、种类多样性等功能考虑,在水域内种植各种喜水、耐水植物;选择污水净化能力强、 根系发达类植物,净化水质,以发展水生植被、湿生植被,提高水域生物净化功能。 选用多样化植物种类及适当位置营造错落有致的植物景观效果。

(3)主河道植物群落构建

在河道内进行植物修复是去除河流内源性营养物质负荷的直接方法。 对于河道植物修复通常采用人工浮岛/生态浮岛、 人工湿地修复系统、稳定塘系统等。人工浮岛/生态浮岛是运用生态水工学原理,在河道中使用石头、橡胶、植物杆茎、混凝土等材料组成的人工浮体结构。 人工浮岛由浮岛基质、植物和固定系统组成,一般要在水下固定,其上可以作为生物的栖息空间。 通常水深不足0.3 m 时采用挺水植物, 水深0.3~0.9 m 时采用浮水植物 (包括浮叶植物和漂浮植物);人工湿地修复系统主要由人工基质(填料)+水生植物组成,多适合人工湿地栽植的常见品种, 主要有芦苇、香蒲、水生莺尾、千屈菜、水葱、睡莲、荷花等。 研究表明,水生植物可有效降低河水中的化学需氧量、 氨氮、总磷、总氮指标;稳定塘系统的水质净化机理与人工湿地类似,主要利用天然低洼地进行筑坝或人工开挖水塘,削减面源污染。

三、大清河流域典型河段植物群落构建应用

大清河发源于太行山, 近年,河溪断流、水质污染、水景观破碎、景观多样性和异质性减少、河流自然特征消失、城镇村落滨水景观特色缺失等问题日益突出。

针对当前大清河流域的堤防、河岸带、河漫滩、主河槽的地貌特征、土地利用、生态功能、水文特点等,结合河流功能定位,筛选适宜性植物群落,构建河流水生生物栖息地,为改善大清河流域水生态环境提供保障。以府河的东木杴庄河段为例进行植物群落构建。

府河东木杴庄河段位于清苑区望亭镇东木杴庄村北侧, 白洋淀大道跨越府河桥梁东侧。府河处于平原区,河堤较陡,主河道两侧有大量坑塘分布,2/3 以上坑塘有水, 基本属于静水,调查期间(2020 年 5 月)主河道水体流动较缓。 选中河段长度约1 km,河道两侧河堤间距离约110 m, 缓冲区从河堤处外延20 m 以上,主要外延区域在河道北侧,场地宽度约140~150 m。

1.群落构建技术要点

利用副河道或复式河道方法,采用稳定塘系统和人工湿地技术,按照河岸、河漫滩、河槽立地条件不同,分别构建杨树+柳树-海棠-臭草群落、红蓼+罗布麻群落、 芦苇+香蒲群落,形成典型陆生、湿生和水生景观。

2.植物种类

河岸带配置杨树+柳树-海棠-臭草群落,植物种类主要包括:建群种速生杨、旱柳等,亚优势种白蜡、白皮松等,伴生种金叶榆、西府海棠、北美海棠、五角枫、迎春、连翘等,林下种萝藦、臭草等; 岸坡林中空地种植打碗花、鼠尾草、泥胡菜等。 平均水位以上的河漫滩区域可种植红蓼、罗布麻等,平均水位以下的河漫滩区域可种植芦苇、香蒲、千屈菜、藨草等。坑塘水位较深处种植沉水植物菹草、挺水植物荷花等。

3.密度设置

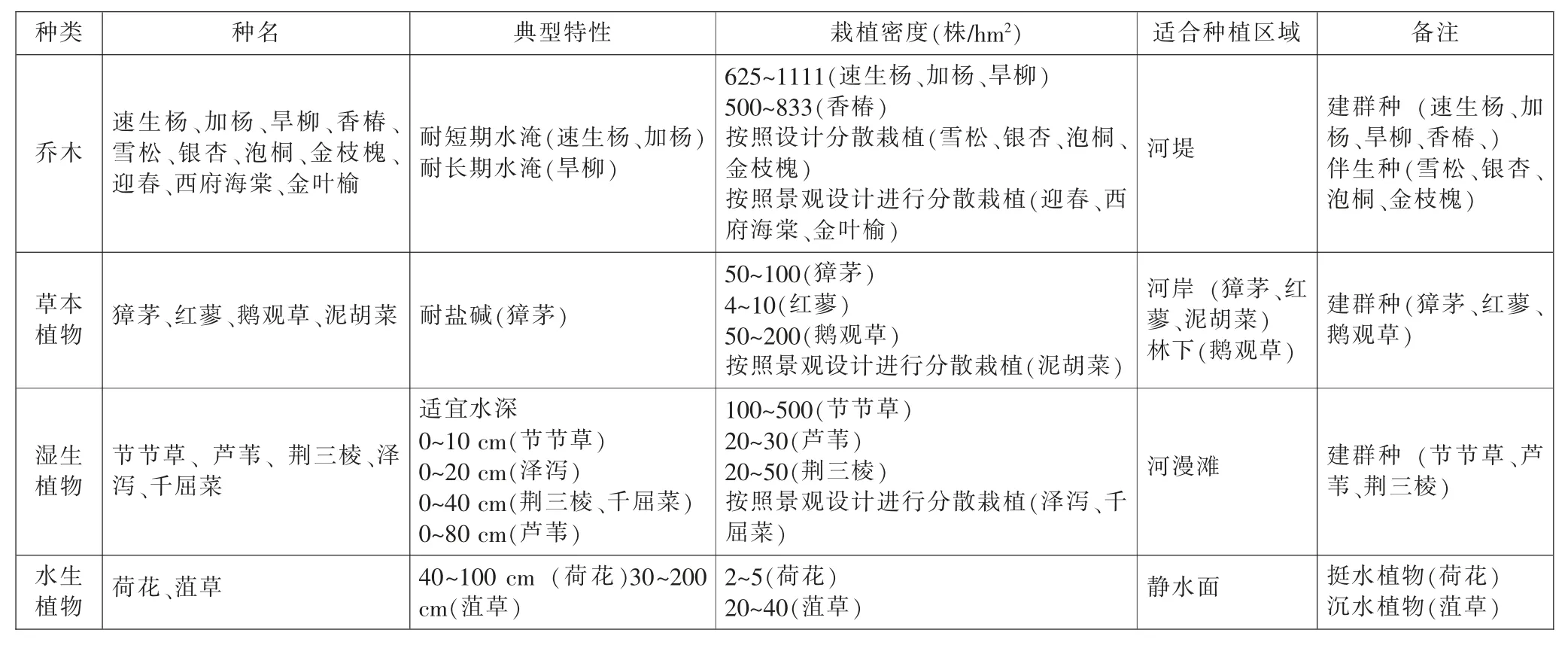

根据植物生态学特性不同进行合理设置,详见表2。

表2 规划种植的植物名录

四、结论与展望

河流水生态修复是一个长期性、动态性、系统性、复杂性工程,单一技术无法保证长期效果, 不能只针对河流某一指标开展治理, 建议在河流生态廊道水环境治理过程中, 开展全流域空间规划, 根据河流实际情况开展顶层设计, 加强相关工艺技术的配合使用,形成整装成套的一体化技术,评估流域整体生态修复的长期效果,推动河流水环境治理领域的发展。 ■