低周往复作用下高强钢筋混凝土柱的抗震性能研究

陈青青

(黎明职业大学 土木建筑工程学院,福建 泉州 362000)

0 引言

随着近年来建筑工业的快速发展和人们对建筑安全性要求的提高,提升建筑结构的抗震性能一直是人们普遍关注的问题[1],这主要是因为具有抗震设防能力的建筑能够在地震来临时为人民生命财产带来一定的保障。现代化建筑结构形式中,钢筋混凝土结构的使用周期长、承载力大以及具有良好的抵抗变形的能力等[2-4],使得钢筋混凝土结构仍然是目前建筑的主要形式。近年来随着材料科学技术的进步和冶金工业的快速发展,高强度级别的钢筋产品不断被开发出来并应用于建筑工业中,然而由于直径不同、等级不同的钢筋产品(箍筋、纵筋等)对钢筋混凝土结构抗震性能的影响方面的报道较少,具体作用机理仍然需要进一步研究[5-8]。因此,本文研究了直径和强度对钢筋混凝土柱抗震性能的影响,结果将有助于新型钢筋产品在钢筋混凝土结构上的应用和建筑抗震性能的提高。

1 试验材料与试件制备

1.1 钢筋混凝土柱的设计

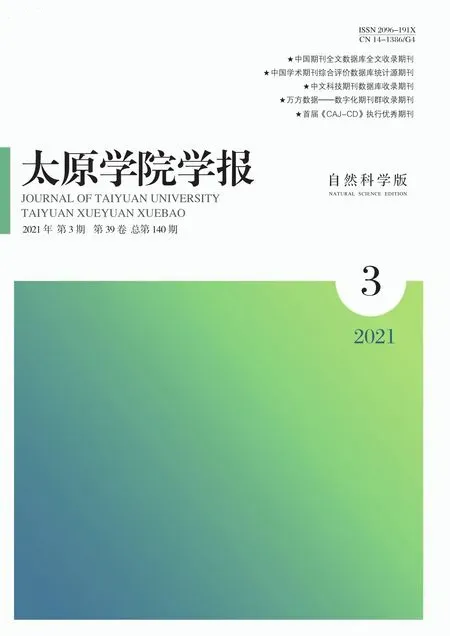

钢筋混凝土柱的设计参数如表1,共设计了5组试件,轴压比都为0.9,其中B和AR分别表示HRB355和CRB550钢筋;钢筋混凝土试件的配筋示意图如图1.

表1 钢筋混凝土柱的设计参数Table 1 Design parameters of reinforced concrete columns

1.2 试验原料

钢筋混凝土的强度等级为C30,根据GB/T 50152-2012《混凝土结构试验方法标准》制备立方体块并测试抗压强度[9],混凝土试块抗压强度约39.36 MPa.所用到的箍筋包括直径10 mm和12 mm的HRB335钢筋,直径10 mm钢筋的抗拉强度535 MPa、弹性模量2.01×105N/mm2,直径12 mm钢筋的抗拉强度545 MPa、弹性模量2.04×105N/mm2;以及直径7.5 mm和9.5 mm的CRB550钢筋,直径7.5 mm钢筋的抗拉强度635 MPa、弹性模量1.9×105N/mm2,直径9.5 mm钢筋的抗拉强度640 MPa、弹性模量1.9×105N/mm2.

1.3 加载方案

钢筋混凝土柱的加载装置包括柱试件、滚轴、传力钢板、千斤顶、水平作动器、固定连接件、龙门架、静力台座、大梁和反力墙等。加载过程中,在加载装置顶部施加竖向载荷作用,具体钢筋混凝土柱的加载力如表2.钢筋混凝土柱屈服前采用循环加载方式[10-12],每级20 kN,而在钢筋混凝土屈服后采用位移加载方式直至试件破坏或者承载力降低至极限载荷的85%以下。

表2 钢筋混凝土柱的竖向加载Table 2 Vertical loading of reinforced concrete columns

2 试验结果与分析

钢筋混凝土柱的典型破坏形态如图2.对比分析可知,B16-12-150和B16-9.5-150试件在加载过程中都发生了弯曲破坏,且相对而言, B16-9.5-150试件的柱体部分破坏更加严重,柱体部分可见较宽的裂纹,柱体底部的混凝土都发生了破碎和剥落,局部可见钢筋露出。在加载初期,钢筋混凝土柱的表面裂纹最早出现在根部区域,并随着加载力的增加,裂纹逐渐扩展,并在加载后期出现了斜裂纹,整体呈现弯曲破坏形态。其它构件的破坏形态和破坏过程与B16-12-150和B16-9.5-150试件相似。

图2 钢筋混凝土柱的典型破坏形态Fig.2 Typical failure pattern of reinforced concrete column

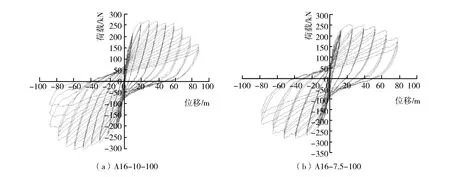

在低周往复循环载荷作用下,滞回曲线是反映钢筋混凝土柱抗震性能的重要指标,可以在滞回曲线上得到荷载、位移等特征参数。图3为钢筋混凝土柱的滞回曲线。对比图3(a)和图3(b)可知,虽然这两组钢筋混凝土柱的箍筋直径不同,但是钢筋混凝土柱的滞回曲线较为相似,表明箍筋直径的改变对滞回曲线的影响较小[13-15];对比图3(b)和图3(c)可知,纵筋直径的变化使得配筋率相应地发生改变,纵筋配筋率从1.42%增加至2.59%,造成钢筋混凝土柱的滞回曲线发生明显改变,如后者的竖向荷载值增加了约24%,如图4(b)和图4(c),但是横向位移变化不大;对比图3(d)和图3(e)可知,当纵筋直径都增加为16 mm,而箍筋分别采用12 mm和7.5 mm,钢筋混凝土柱的滞回曲线形状并未发生显著变化,但是后者的荷载值减小了约50 kN,如图4(d)和图4(e),横向位移值降低了约14 mm.整体而言,当竖向加载载荷较小时,滞回曲线中可见加载与卸载曲线基本为一条直线,表明此时钢筋混凝土柱的耗能较低,构件处于弹性变形阶段[16];随着加载载荷增大,构件表面逐渐产生裂纹并扩展至心部,滞回曲线包围的面积增加,加载和卸载曲线并不能重合为一条直线,并在继续增加载荷时出现捏缩效应[17]。

图3 钢筋混凝土柱的滞回曲线Fig.3 Hysteresis curve of reinforced concrete column

图3 (续)Fig.3 (Contiue)

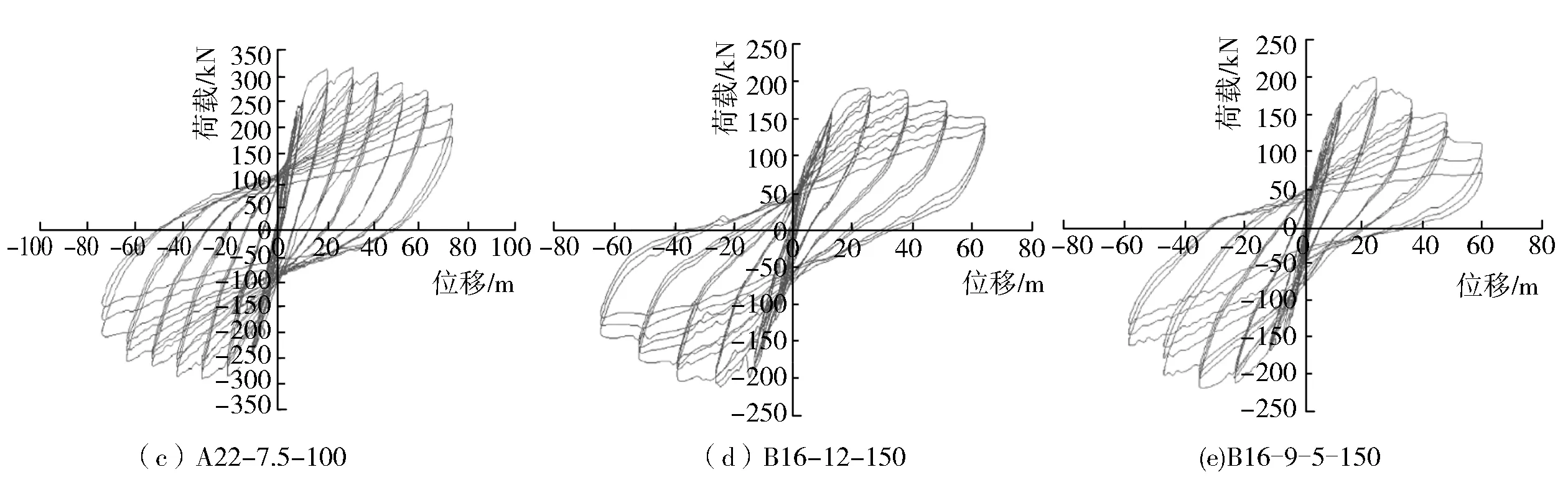

将滞回曲线上滞回环峰值点相连可以得到钢筋混凝土柱的荷载-位移骨架曲线,用于体现钢筋混凝土柱在不同载荷阶段的变形特征。图4为钢筋混凝土柱的骨架曲线。对比分析可知,A16-10-100、A16-7.5-100、A22-7.5-100、B16-12-150和B16-9.5-150试件的骨架曲线形态都较为相似,即随着加载的进行,骨架曲线在初始加载阶段的荷载增加较快,而后随着位移增加而逐渐增大,在到达峰值荷载后逐渐降低,5组钢筋混凝土试件的最大荷载值和最大横向位移存在一定差异。A16-10-100、A16-7.5-100和A22-7.5-100试件的承载力介于250~330 kN,水平位移介于70~85 mm;B16-12-150和B16-9.5-150试件的承载力约为200 kN,位移约为65 mm.A组试件的承载力要高于B组试件,最大位移也大于B组试件。

(e)B16-9.5-150图4 (续)Fig.4 (Continue)

图5为钢筋混凝土柱的骨架曲线对比分析图。从图5(a)的A组钢筋混凝土柱的骨架曲线对比图中可知,3组试件的荷载随着位移的变化趋势基本一致,但是最大荷载存在一定差异,其中,A22-7.5-100试件的最大荷载值最大,其次为A16-10-100试件,而A16-7.5-100试件的最大荷载值最低。可见,箍筋直径的减小会降低钢筋混凝土试件的最大荷载值,增加纵筋直径会增加钢筋混凝土试件的承载能力。从图5(b)的B组钢筋混凝土的骨架曲线对比图可知,2组试件在加载过程中的荷载随着位移的变化趋势也基本相同,且B16-12-150试件的最大荷载值大于B16-9.5-150试件,表明箍筋直径的减小会降低钢筋混凝土试件的最大承载力。对比图5(a)和图5(b)可知,由于B16-12-150试件和B16-9.5-150试件的箍筋配筋率和箍筋间距大于A16-10-100、A16-7.5-100和A22-7.5-100,截面尺寸小于后者,对钢筋混凝土柱的约束作用减弱,使得B组试件的最大承载力相对A组试件更低、横向位移相对较小,即承载力和延性相对较低。

(a)A组

3 结论

1)5组钢筋混凝土试件在加载过程中的破坏形态较为相似,即在加载初期,钢筋混凝土柱的表面裂纹最早出现在根部区域,并随着加载力的增加,裂纹逐渐扩展,并在加载后期出现了斜裂纹,整体呈现弯曲破坏形态。

2)A组试件的承载力要高于B组试件,最大位移也大于B组试件。箍筋直径的减小会降低钢筋混凝土试件的最大荷载值,增加纵筋直径会增加钢筋混凝土试件的承载能力。

3)低周往复载荷作用下,HRB355箍筋试件的最大承载力相对CRB550箍筋试件更低、横向位移相对较小,即承载力和延性相对较低;CRB550箍筋制备的钢筋混凝土柱试件具有更好的抗震性能。