针灸辅助治疗对急性脑梗死患者临床疗效、神经功能及运动功能影响

药智婷

(山西省针灸医院脑病二科,山西 太原 030006)

0 引言

脑血管疾病被认为是全人类的公敌,它不仅仅会对人体健康造成影响,同时还时刻威胁着患者的生命安全,从临床的治疗情况来看,脑血管疾病发病率高、致残率高,甚至还可能患者直接出现死亡,且有相当一部分患者会出现复发问题,仅我国每年都会出现数百万之多的急性脑梗死患者,而其中将有近四分之三的人会落下永久性的残疾,他们的生活、工作都将遭遇沉重打击[1]。医学研究与临床治疗发现,脑梗死患者的运动神经大多数都将出现不同程度的损伤,其支配功能会受到限制,这就导致机体将出现中枢神经原始反射痉挛及特定痉挛等现象,会限制住关节、肢体的正常活动,而一旦患者关节受限时间超过了3个月,就很容易发生关节变形、萎缩、剧痛等病症,甚至可能使得患者面临瘫痪危险[2-3]。本次研究将以我院收治的80例急性脑梗死患者为研究对象,研究目的在于探究针灸辅助治疗对脑梗死的临床疗效,以及对神经功能、运动功能等方面的影响,现将研究结果整理如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2018年5月至2020年5月间收治的80例急性脑梗死患者为研究对象,按照治疗方法的不同将所有患者分为对照组与观察组,两组各为40例。其中对照组男22例,女18例,年龄为53~79岁,平均(60.15±1.48)岁,观察组男20例,女20例,年龄为52~79岁,平均(59.07±1.55)岁。两组间一般资料等对比差异无统计学意义,P>0.05,可进行对比。

纳入标准:①所有患者及其家属均签署研究知情同意书;②所有患者符合急性脑梗死的临床诊断标准,且经CT或者MRI检查后判定为脑梗死;③所有患者的病程时间不超过2周,其他方面生命体征均稳定。

排除标准:①存有严重意识障碍者;②存有精神病史者;③存有认知障碍者;④伴有严重心、肝、肾功能衰竭者以及因其他疾病所致肢体功能障碍者;⑤血常规检查结果显示为异常情况者。

1.2 方法

对照组应用单一的康复训练,主要内容为:为患者应用上细胞赋活剂以及可活化血管的活化剂,运用专业的按摩手法对患者的躯体进行全面按摩,除此之外做好常规性临床护理,争取可以提高患者在临床治疗中的依从性,使其配合医务人员的工作,让患者在护理人员及亲友的陪同下开展体育活动,注意控制好康复训练的活动力度,以患者躯体微微发汗为最佳,切勿让患者出现明显的劳累感或者疼痛感。活动过程必须全程有人进行监护,谨防患者发生意外。

观察组在康复训练的基础之上应用针灸辅助治疗:①肝肾阴亏型患者。此类患者面色苍白、头晕眼涩,平时总有心悸失眠、腰酸腿痛等症状,观察体征,其舌质红、脉弦细。可取三阴交、肾、肝俞穴、太溪、阳陵泉、阴陵泉等穴位进行行针治疗;②体质虚弱者。此类患者血亏问题严重,平时有头痛、干呕、烦闷、盗汗等症状。可取大椎穴、命门穴、手五里、手三里以及尺泽等穴位进行治疗;③肺脾气虚型患者。针对此类患者需采用补泻平和法进行治疗;④上肢行为受限患者。取患者的曲池、合谷以及尺泽进行针刺治疗;⑤下肢行为受限患者。取患者的委中、阳陵泉以及足三里等穴位进行治疗。所有治疗用针统一为直径0.28~0.32mmm的毫针,每日用长40~75mm,每天坚持治疗一次,同时留针30min。两组患者的治疗周期均为180天。

1.3 观察指标

临床效果判定指标:①痊愈。功能缺损评分减少91%~100%;显著进步:功能缺损评分减少46%~90%;进步:功能缺损评分减少18%~45%;无变化:功能缺损评分减少或者增加17%以下;恶化:功能缺损评分增加18%以上;死亡。

观察患者治疗4周后脑卒中临床神经功能的缺损评分(CSS);观察患者日常生活能力Barthel指数(BI)评分。

观察记录两组血液流变学指标的变化情况,主要是观察全血高切黏度、全血低切黏度及血浆黏度。

1.4 统计学方法

2 结果

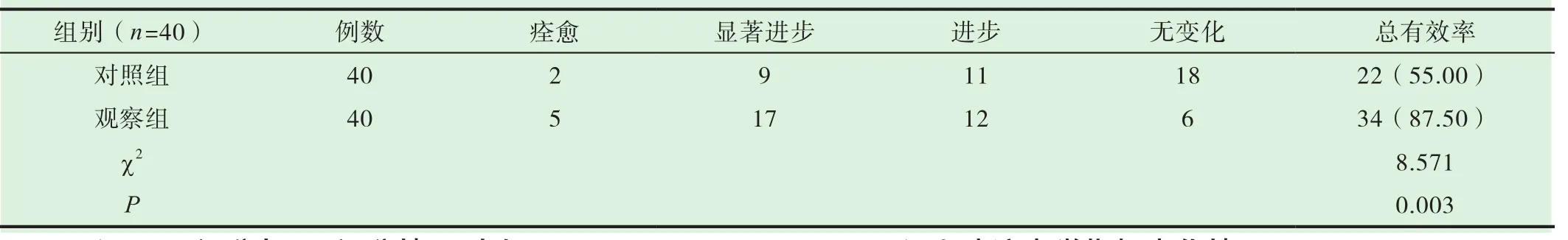

2.1 两组临床疗效对比

坚持治疗4周后,观察组的总有效率均要高于对照组,P<0.05,详见表1。

表1 两组临床疗效对比[n(%)]

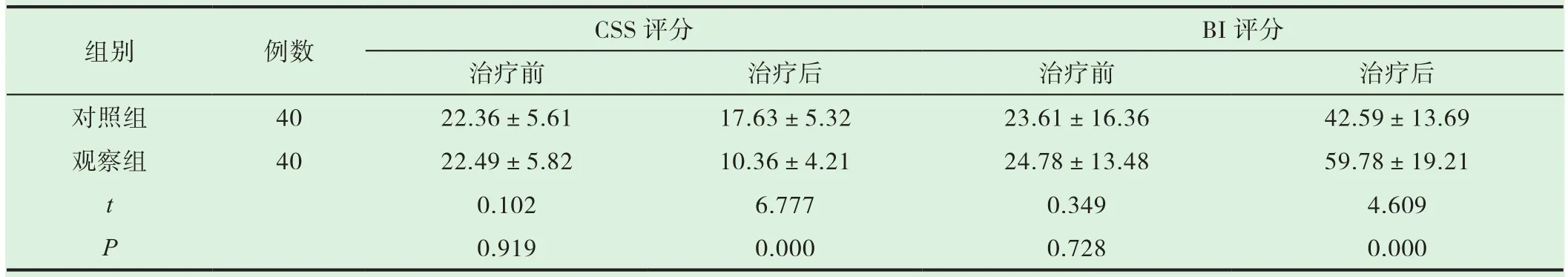

2.2 两组CSS评分与BI评分情况对比

坚持治疗4周后,观察组的CSS评分显著低于对照组,且BI评分明显高于对照组,P<0.05,详见表2。

表2 两组CSS评分与BI评分情况对比(±s,分)

表2 两组CSS评分与BI评分情况对比(±s,分)

组别 例数 CSS评分BI评分治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 22.36±5.61 17.63±5.32 23.61±16.36 42.59±13.69观察组 40 22.49±5.82 10.36±4.21 24.78±13.48 59.78±19.21 t 0.102 6.777 0.349 4.609 P 0.919 0.000 0.728 0.000

2.3 两组血液流变学指标变化情况

治疗后,两组全血高切黏度、全血低切黏度及血浆黏度等指标均有所下降,且观察组的下降情况明显优于对照组,P<0.05,详见表3。

表3 两组血液流变学指标变化情况对比(±s)

表3 两组血液流变学指标变化情况对比(±s)

组别 例数 高切黏度(mPa/s) 低切黏度(mPa/s) 血浆黏度(mPa/s)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 40 5.38±0.87 4.87±0.32 12.66±1.87 11.49±1.33 1.56±0.61 1.43±0.22观察组 40 5.37±0.77 4.16±0.21 12.71±1.83 10.23±1.11 1.49±0.82 1.33±0.14 t 0.054 11.732 0.121 4.600 0.433 2.425 P 0.957 0.000 0.904 0.000 0.666 0.018

3 讨论

急性脑梗死是我国医学上常见的临床疾病,其发病率、病死率以及致残率都很高,若是在患者发病之际就对病情实施了有效的控制,便可在一定程度上延续患者的生存期,然而在临床治疗中,大部分的患者都会出现严重的临床后遗症,极有可能造成偏瘫,严重降低患者的生活质量[4-5]。我国传统医学认为中风是诱发脑梗死的主要原因,而现代医学则指出脑梗死偏瘫多是因为大脑供血障碍致使其脑部神经元受损而造成的,在目前的临床治疗中多以现代医学理论为主[6-7]。尽管现代医学是治疗脑梗死问题的首选方案,但是随着中医治疗技术的不断提升与改进,在患者早期治疗或者后期康复中应用中医疗法得到了普及与推广。过去,传统的临床治疗方法是以抑制血小板、降低脑水肿、恢复脑部供血等为主,而在治疗的同时还要加用上肢体训练等康复疗法,从应用情况来看确实可以在一定程度上缓解患者的病症[8]。随着社会发展水平的不断提高,脑梗死患者对生存质量提出了新的要求,希望经临床治疗干预后可以最大程度的改善自己的神经功能以及运动能力,早日回归正常的生活[9]。

通过大量的临床治疗及研究发现,在脑梗死患者的最初发病之际,大量的病灶区域内的神经细胞会出现术衰竭并逐渐失去活性,但是在病灶的周边部位,仍旧可能存在尚未完全死亡的神经细胞,处于一种休整状态,若能够激活此类细胞,将对患者的恢复起到十分重要的作用,而针灸技术作为中国古代流传至今的治疗办法,完全可以对这些“假死”细胞产生激活作用。而利用针灸作用来治疗脑梗死并非是近代才被提出的理论,在我国古代医学《素问》中明确指出“头为精明之府”,机体中的十四经循行都要通达其头部,故而在临床治疗中,完全可以对患者的头部进行刺激,调节其气血、阴阳等出现的失衡问题,以此来促进患者的康复。且在学术界,也有不少文献与临床试验显示,在脑梗死患者的发病早期,就可以为他们应用上头针来进行治疗,而在治疗一段时间后,不但显著缩短了患者血管的再次通畅的时间,还缩小了梗死的病灶,改善了患者的临床症状,另外,现代医学也发现,利用头针治疗法,可以调整患者血液流出现的变性问题及血脂的代谢问题,促进了患者的康复[10]。

根据中医“脑为元神之府”的理论,可知脑部主人神智,同时脑主神志而统帅脏腑经络,协调患者全身的功能活动,故而脑病必然是会反应在脏腑经络上,其重点表现为脏腑经络病证,所以在中医临床治疗中有在心、在肝、在脾、在肾或者中经、中络之分。近几年来,关于针灸治疗中风的临床报道屡见不鲜,不少学者也肯定了针灸的临床疗效,但由于医家针刺选穴与操作方法上都存在有客观差异,其最终的治疗效果也肯定不尽相同。在本次研究中,观察组应用了辅助针灸疗法连续治疗4周后,患者的临床治疗总有效率为87.50%,远高于对照组的55%;经过4周的治疗后,两组的CSS数值均出现了明显的降低,且观察组CSS数值降低的情况更优于对照组,BI的改善情况也是明显优于对照组的,这提示针灸治疗确实可以更好地缓解患者出现的临床症状,治疗的效果十分明显,应用后可以提高患者的神经功能以及运动功能。

综上所述,与常规性的康复训练措施相比,为急性脑梗死患者加用了针灸治疗后,不仅仅明显改善了他们的临床症状,还提升了神经功能、运动功能等方面的恢复速度,使其可以尽快回归到正常生活中。