信息技术与学科教学如何深度融合

周佳伟 王祖浩

[摘 要] “信息技术与学科教学深度融合不够”是教育信息化2.0阶段需要解决的问题。目前大多在讨论技术与教育教学的融合,没有考虑学科的特殊性。根据不同学科内容的特点来设计信息化的教学方案,是“深度融合”的关键,教师在这方面仍缺乏相关的理论指导。为此,受舒尔曼提出的PCK以及教学推理模型所启发,文章以TPACK为理论基础,构建了内容表征驱动、技术应用驱动和教学改进驱动三种类型推理路径。内容表征驱动是先根据学科内容的特点选择技术表征的方式,再形成教学方案;技术应用驱动分为“用技术教”和“用技术做”,前者是先根据技术特点思考教学方式,再匹配学科内容,后者是先思考技术和学科内容的关系,再将其转化成教学方案;教学改进驱动型是运用技术替代、增强、改造和重构原有的教学方案的过程。文章分别以具体的教学例子对上述推理路径进行阐释。

[关键词] 信息技术与学科教学深度融合; TPACK; 教学推理; 教育信息化2.0

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 周佳伟(1992—),男,广东广州人。博士研究生,主要从事教育信息化、学习环境设计研究。E-mail:jwzhouallen@foxmail.com。

一、引 言

联合国教科文组织在其发布的《促进教育与技术整合的教师发展的区域指南》一书中,将教育信息化概括为四个阶段:起步、应用、融合和创新[1]。我国已经完成了“起步”和“应用”,正在迈进“融合”和“创新”的教育信息化2.0时代[2]。新的阶段也意味着新的挑战,以往只是享受技术为传统教学模式带来的便利,而现在要通过技术来改变传统教学模式,实现信息技术与教育教学深度融合。不少专家学者对此表达了观点和看法:变革传统的课堂教学结构,将教师主导和学生主体相结合[3];重塑学习过程与方式,达成认知素材、学习环境和情感体验的整体优化[4];引入新的教学目标和学习内容,培养学生的信息素养[5]等等。这些观点描绘了教育信息化的美好愿景,但似乎还未真正走进课堂教学。大多数教师没有发挥信息技术在教学领域的深度融合作用,仍然保持着传统的教学模式[6]。

究其原因,面对从技术应用到深度融合的“风格切换”,教师不得不更新自己的知识结构,来处理技术与教学之间的关系,既要从教学的角度看技术,又要从技术的角度看教学。如果没有考虑教学中学科的特殊性,将会落入“缺失的范式”,因为不同学科的教师会有不同的看法,学科教学内容、思维方式的差异,将对信息技术的教学应用产生影响。如何结合学科(内容)特点来设计信息化教学,是教师所面临的最直接而棘手的问题,如今还缺乏相关的系统性理论,这或许是《教育信息化2.0行动计划》中指出的“教师信息化教学创新能力尚显不足,信息技术与学科教学深度融合不够”[7]的原因之一。

为达到信息技术与学科教学的深度融合(以下简称“深度融合”),教师需要综合考虑信息技术、教学法以及学科内容三者的关系,将它们进行有机融合,这可以联系到整合技术的学科教学知识(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK)理论。本研究希望建构一套基于TPACK的教学设计的理论框架,指导教师开发“深度融合”的教学设计以及开展教学实践。

二、PCK与教学推理的历史渊源

想要处理现如今的问题,不妨先回顾一段历史。学科主体内容(Subject Matter)与教学技巧(Pedagogical Skill)作为教师教学知识基础的重要组成,是美国各州、县教师资格认定的主要考量。有趣的是,在20世纪70年代的教师资格考试中,超过90%的题目都是关于学科内容,其余才是各学科通用的教学知识。其背后的逻辑很明确,教师想要教内容首先得懂内容。而到了20世纪80年代学科内容的考题在各州的教师考试中几乎“消失殆尽”,取而代之的是教师的基本素养以及教学流程、技巧等知识。可见,当时的学科内容知识与教学法知识在教师专业知识体系中比例失衡且相互独立,摇摆不定的专业标准使得教师岗位申请者非常疑惑,急需一套理论来澄清教学的知识基础。于是,舒尔曼提出了著名的PCK理论,随之引发了一场教师教育的革命[8]。

在《知识与教学:新革命的基石》一文中,舒尔曼定义了教学的知识基础,包括学科内容知识(Content Knowledge,CK)、一般教学法知识(Pedagogical Knowledge,PK)和学科教学知识(Pedagogical Content Knowledge,PCK),然后用“教学推理(Pedagogical Reasoning)”的方式来解析各类知识在教学中被调用、相互作用以及统整的过程。作为一项智力工作,教学的过程是经得起推理的(Reasonable),教学推理就是从一个缘由开始,按照一定的逻辑推演教学设计的过程。其中每个步骤的教学决策和行动都依据了各类教学知识,它们相互关联,从而形成连贯的逻辑链条。具体地,舒尔曼提出了这样一套教学推理的流程,首先是理解(Comprehension),教学活动起始于一份学生需要学习的“文本”材料,教师需要调用其CK来理解该材料的含义;接着是转化(Transformation),审视和解读文本,将内容表征成可教的、易学的形式,再筛选合适的教学形式和方法,最后根据学生情况和教学环境再作调整,其中用到了PK和PCK;随后依次是开展实际教学(Instruction)、评价(Evaluation)和反思(Reflection),各类型的知识都会被用到;最后形成对这些知识的新理解[9]。其中转化环节是教学推理的关键,尤为反映各类知识的融合,如图1所示[10]。

舒尔曼提出了一种以学科内容驅动的教学推理路径,从内容出发逐步调用各类教学知识来推演教学设计。他还特别提到,教学推理不限于以上一种路径。总的来说,美国社会在七八十年代的时候对教师专业能力及培养方向的看法存在分歧,尤其反应在学科知识和教学方法的主客矛盾上,舒尔曼及其团队先界定了教学知识基础(即PCK理论),再以教学推理的方式阐释了各类知识是如何作用于学科教学的。

三、TPACK理论框架

历史会重现,但不会简单地重复。信息技术融入学科教学无疑增加了教学知识结构的复杂性,因此教师遇到了新的难题。Mishra和Koehler在PCK的基础上引入技术知识(Technological Knowledge,TK),构建了TPACK理论框架,强调在信息技术支持下开展学科教学的知识与能力。对于TK、CK和PK三者的关系,Mishra和Koehler理论上将它们两两结合,分别形成PCK、TCK和TPK二级知识组分(TCK包括用信息技术表征学科内容以及解決学科领域问题的知识,但不涉及教学;TPK是指在信息技术的支持下开展教学的知识,但不涉及学科内容),再由这三者交叉最终形成TPACK。图2展示了这种维恩图式的TPACK知识结构,假定TK、CK和PK是三个可清晰定义的知识集合,通过彼此重叠形成交集的方式建构理论框架[11]。不少研究就基于该框架来测量教师TPACK的能力,它包括图中的CK、PK、TK、PCK、TCK、TPK和TPACK这七个方面。然而调查结果显示有些二级知识组分(TPK、TCK等)没有能够通过测量工具区分出来,表明这些概念存在界定模糊、关系不清的问题,因为拆分成各个组分的建构方式本身就违背了TPACK融合的本质属性。因此Angeli等人建议应当把TPACK看作为一个整体的知识体系,识别其中每个知识领域(即TK、CK、PK等)对整体的贡献,而不是致力于把整个知识体系切分成较小的部分(TPK、TCK等),并逐一验证其结构效度[12]。

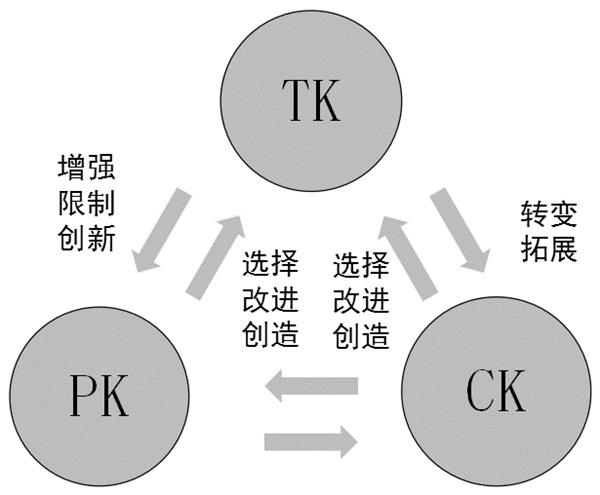

实际上,Mishra和Koehler一定程度上也是支持该观点的。他们认为,TPACK是TK、CK和PK相互作用而产生的一种涌现性(Emergent)理解,而不是三者的简单加和。在教学实践过程中,这三个组分处于动态平衡的状态,其中任何一方的改变都会引起其他成分作出相应的调整,因为没有一种技术能够适用于每一个知识点、每一种教学法,反之亦然[13]。因此不能孤立地、静态地理解教师的TPACK。对此,我国学者闫志明和李美凤提出了“整合技术的学科教学知识网络(TCPNet)”理论框架(如图3所示),以强调CK、PK和TK的交互关系,特别解释了TK与CK、TK与PK之间的相互作用,例如,TK对CK的作用体现在两方面,一是技术能够将学科内容以一种学习者更容易接受的方式表征,二是新的技术也拓展了学科的内容领域。反之,CK对TK则是根据学科内容的性质选择、改进甚至创造技术[14]。TPACK交叉重叠式框架关注知识整合后所形成的细分单元,而TCPNet则更注重知识之间是如何关联的。

TPACK理论框架的意义不仅在于考察教师教学的知识基础,还提供了一个观察教学活动现象的概念透镜,并对其机制作解释。此时TPACK所指向的对象从教师转变为教学现象,分析某个学科教学现象中的技术、教学法和学科内容:在技术方面,谁用了什么技术的什么功能;在教学法方面,以怎样的形式、活动以及师生关系来开展教学;在学科内容方面,希望学生掌握什么知识和思想方法。定义了这些成分以后进行教学推理。笔者通过查阅文献、课堂观察、教师访谈等方式,收集了一些整合信息技术的学科教学的案例,从中总结出了以下三种基于TPACK的教学推理路径。

四、基于TPACK的教学推理路径

(一)内容表征驱动型路径

内容驱动是最常见的推理路径。舒尔曼的推理路径中的第一步是理解学科内容,随后就是考虑知识的表征。“表征”一词意味着把认知对象带到思维、心智之前[15],以匹配学习者的认知模式。信息技术能够提供丰富的表征形式,帮助人们开展认知活动。由此一来,了解不同表征技术的功能特点就非常重要了。信息技术的表征功能可分为以下三种:一是表达,通过抽象化的图形或情境化的图像,清楚地、直观地表达内容的含义;二是分析,借助分类整理或数据统计的工具,开展概念语义分析或数据可视化分析的认知操作;三是模拟,应用仿真工具模拟事物的形态、状态及其变化过程[16]。根据学科内容的性质从中选择合适的技术及其功能来表征知识,再以此技术表征形式为基础设计学习者的知识建构过程。以英语词汇教学为例,路径如图4所示。

英语单词存在一定的构词规律,也就是单词的词根和词缀。在词汇学习的时候可以根据构词法规律对单词组进行分类与组合,以方便理解和记忆,甚至推测出陌生单词的含义。为此,应当选取具有表达和分析功能的表征技术,如思维导图。运用思维导图软件能够对某一单词进行相关词根、词缀的树形拓展,从而构建出从简单到复杂的系列单词群组。思维导图既是教学的材料也是学习的工具。教师先展示一部分词汇图谱,再演示如何依据词根、词缀拓展图谱的过程,然后鼓励学生自行拆解新的“同根词”并绘制成图,建立其个性化词汇图谱。在思维导图的帮助下,学生加深了对单词的理解。此教学模式在K-12以及大学的英语教学中都有所尝试,研究表明学生学习单词的效率具有显著提升[17-18]。

上述英语词汇教学的设计思路是,在内容表征的驱动下,依据内容特点选择了表征技术,再由表征技术决定教学方式,CK、TK(特指表征技术的TK)和PK顺理成章地依次融合,相互之间紧密关联,这是“深度融合”的典型路径。另外还可能存在表征技术与学科内容“自动捆绑”的情况。技术开发者可以直接将学科内容知识嵌入表征技术中,形成一个能够增强内容表征的技术产品,已有不少这样的技术产品。例如,PhET网站提供了一百多个有关科学概念、原理、现象和实验的互动性模拟程序,涉及物理、化学、数学等各个理科学科。我国国家数字化学习工程技术研究中心也开发了一系列学科教学工具,这些学科工具已在中学推广应用。这些针对学科教学的技术产品往往都集合了表达、分析和模拟这三种表征功能,支持学习者完成诸如比较、归纳、预测等认知操作。教师可以根据这些认知操作来设计教与学的过程,从而实现内容、技术和教学法的融合。

(二)技术应用驱动型路径

技术应用早已驱动了各行各业,教学领域也不例外。技术应用驱动的教学推理起始于一个可供使用的技术,根据这项技术的性质和用途可将教学推理路径分为“用技术教”和“用技术做”。

1. “用技术教”

“用技术教”中的技术特指信息通信技术(Information and Communications Technology,ICT)。ICT是信息技术与通信技术的合称,现如今存在许多专门用于教学场景的ICT软硬件,如电子白板、教育云平台等,它们内置了许多已设计好的教学功能,支持课前课后、线上线下、教师和学生的各种教学活动和学习活动。除此之外,还有很多通信场景通用的ICT也被用于教学中,如腾讯会议。

面对这些可供教学使用的ICT,理解它们的基本功能及其服务对象是教学推理的第一步。无论是否为教育领域所专用,ICT固有的使命是为信息传输而服务,其基本功能包括数据的发送与接收、加工与分析、多媒体展示等等。教学场景恰是一个信息传输十分密集的领域,容易存在信息分布不对称、传输低效、形式单调等问题。首先,思考目前已有的技术所具备的功能如何增强甚至是颠覆原教学情境中的信息传输,从而改进教师的教以及学生的学。然后再追问,这些信息传输问题是否直接造成了某些学科内容的教学困难,从学科内容必要性的角度进行筛选,最后制定教学计划。以电子白板这项ICT技术为例,“用技术教”的技术应用驱动的推理路径如图5所示。

作为一个多媒体的信息展示与交互的平台,电子白板兼具了传统黑板所缺乏的多媒体展示效果,以及普通投影所不具备的互动体验。在教学情境中,电子白板可用于向全班学生展示各种形式的文本,并实时地进行编辑、标记、注释,以及一些基于屏幕的互动,有助于讲解文本类信息。有研究表明,电子白板在不同学科应用中存在差异[19]。文史类学科教学非常注重学生对文本类信息的理解,因此电子白板的这些功能便可匹配这些需求。例如,在讲解英语阅读文章的时候,教师可以一边讲解,一边对重点词语、短语和文章中心句进行圈划和批注,向学生演示如何一步一步找到关键信息并解构全文,帮助学生掌握阅读技巧[20]。此外,电子白板中内嵌有学科教学软件,进一步增强了学科内容的教学[21]。例如,电子白板中的“几何画板”具有圖形智能编辑功能,可以轻松地画出基本几何图形,大大提高了师生的绘图效率。这对于低年级数学的平面几何教学来说无疑是一大利器,可用于图形的平移、折叠、旋转等内容的讲解,它的优点还在于实现“数”与“形”的同步变化,提供了教师和学生一起探索数学问题的机会[22]。

电子白板增强了传统面对面教学场景中师生之间的信息传输效果,还有很多ICT被用于拓宽教育场景,打破了教学的时空限制,催生出翻转课堂、直播课堂、在线协作探究、基于计算机的测试等在线教学模式,一时间甚至被誉为开启教育信息化的“万能钥匙”。但是,这些教学技术终究要和学科内容结合,未必所有学科的所有内容都能够顺利地实施在线教学。笔者在访谈不同学科的教师和学生后发现,对于信息技术学科中的一些流程化的软件操作学习,比较适合以微课的形式供学生自学。对于那些有关批判性思维、创造性思维的内容领域,教师没法也没必要预设既定的学习路线,线下的、即时的课堂环境有利于建造讨论的氛围,更有利于培养学生的思维能力。英语阅读理解试题大多是选择题,用计算机作答非常方便,且能够自动得到正误的反馈,但是回答数学代数或几何的主观题则需要书写复杂的公式或绘图,仅凭鼠标和键盘就难以完成输入。总之,“用技术教”的路径就是将技术功能匹配教学应用,再到整合学科内容的推理路径。

2. “用技术做”

随着信息技术对各个学科逐渐渗透,学科相关的实践活动也越来越多地依靠信息技术来完成。有的技术能够帮助研究者或从业者采集和分析所需的数据,如在科学实验中用到的检测仪器及其配套的数据处理软件。其中有不少适合非专业人士使用产品,像Pasco、Vernier等品牌的实验仪器。还有各学科领域的数据库网站,提供真实的、最新的“一手资料”。例如,“my NASA data”提供了NASA所采集的地球大气层、生物圈、岩石圈等领域的各类数据,“中国大百科全书数据库”保存并整理了中国乃至全世界的历史重大事件和人物的信息,国家统计局网站公布有我国各类的经济、人口等数据,利用这些数据库可以快速地检索到所需的信息,并且支持简易的可视化处理。“做中学”、真实情境、项目式学习等理念,提倡让学生在真实的学科实践活动中将知识经验化,将经验知识化。如今技术应用甚至已经成为常态,学科实践活动及其内容也得到了“更新和升级”,这将对学科教学造成影响。当然,在教学过程中不要求学生参与学科实践活动的全部过程,需要筛选出其中的关键环节,并准备合适的脚手架。以手持技术在实验中的应用为例,“用技术做”的技术应用驱动的推理路径如图6所示。

手持技术(Hand-held Technology)是一种数字化实验手段,具有便携、实时、直观的特点。手持技术包括数据采集和数据可视化分析两部分:根据所配置的传感器类型,采集的数据可以是温度、pH、电导率、气压等物理量以及某些化学物质的含量(如CO2、O2),然后数据经计算设备分析处理而呈现。手持技术可以支持许多中小学甚至是大学本科的科学实验,开展一些以传统方式难以实现的探究,例如,研究太阳光照射对气体温度的影响,验证“温室效应”。课程开发者据此设计探究流程,用温度传感器分别测量N2、O2、CO2和空气在自然光照射下的温度变化,通过软件平台显示出各自的温度随时间变化曲线,从而揭示温室气体和温室效应的概念[23]。如果没有手持技术,温室效应的讲解只能停留在陈述概念的层面。由此可见,技术丰富了、增强了学科内容的教学,带给学生真实且有深度的体验。课程开发者首先需要亲自做完这一套实验流程,再确定所需教授的学科内容,包括技术的原理和使用方法,然后设计的支架性学案和评价工具,最终将一个学科实践项目转化为一个学科实践导向的教学项目。

“用技术教”和“用技术做”分别是以技术的教学应用和学科实践应用来驱动“深度融合”的教学推理,也许会被质疑“为了用技术而用技术”。对于“用技术教”而言,“用技术”是在理解技术的基础上,再以“技术逻辑”对原有的教学逻辑进行改造[24]。用技术升级了原本低效的信息传输形式,使知识分布于多种多样的信息平台上,改变了教学的时空条件,最终重构了教学的主客关系。从某种程度上说,技术“唤醒”了教学的本质——传递和启发新知。而在“用技术做”中,技术不仅作为学习的工具,还是学习的内容目标,学生需要掌握技术的使用方法和相关原理。因此,技术丰富了学科的教学内容和形式。所以即便是由技术应用发起,最终也能得到教学的合理性结果,那么完整的表述应该是“为了让技术改造学科教学而用技术”。

(三)教学改进驱动型路径

之前介绍的两种路径都是从零开始进行教学设计,技术、教学和学科可以自由地融合,而实际上大多数情况是已存在完整的教学设计,而需要用技术进行改进。尽管传统的教学计划已经能独立地完成教学任务,但局部仍存在一些效率低下、形式单一或内容局限的环节,可以通过信息化手段来对其进行改善。因此,教学改进驱动型路径起始于一个不够满意的教学环节,问题可能出在学科内容方面,也可能是教学方面,然后用技术来改进这些环节。根据技术对原有教学计划所起到的作用,可分为替代、增强、改变和重建四个级别。首先是替代,技术作为一种直接的替代工具,只是改变了教学的形式;在此基础上,增强是指对某项教学活动进行功能上的改进;改造则是更进一步,凭借技术重新设计教学任务;最后,重建是在技术的启发下设计出新的教学任务[25]。

前两个级别只是将原有的方式用技术进行替代,例如用形式上由纸笔或实体改为计算机,线下转为线上。如图7所示,技术已经触碰到了学科或教学某一方面,但还没有根本地改变学科教学的主体部分。到此也许原本不满意的地方已经基本得到改善,但不代表教学改进就已经结束了。正如Mishra和Koehler所言,技术、教学法和学科内容三者是动态平衡的关系,其中一个因素的变化必须由另外两个因素的变化来“补偿”,从而形成新的平衡状态[13]。例如,因使用技术而节省了任务时间,那么就会考虑添加新的任务或重新设计任务。还有可能的情况是,技术解决了原有的问题,同时也带来了新的教学改进机会,于是要再结合教学法和学科内容,考虑用技术对原本的教学主体结构进行改造,甚至重建。

例如,在棋类教学中往往会复盘若干回合,甚至是一整局棋,也会在某个回合尝试不同的下法来推演多种走势情况。如果采用实体的棋盘和棋子,需要人为地进行“悔棋”操作,这样也许会耽误时间,而且有可能出错。因此可以采用具有“悔棋”功能的下棋软件,到此已经解决了原有的教学困难,但只是发挥了技术的替代功能。我们还可以借助软件中的统计工具来记录步数、棋子数、时间等等,这些量化指标能够帮助学生在复盘的时候看清局势,使得原有的教学环节得到增强。如此一来,下棋软件成了课堂中重要的认知媒介,启发了教学环节的改变甚至重构。在使用棋类软件的情况下,由于不用担忧人脑回忆出错以及耗时过长的问题,教师就可以尝试更多回合、更多落子选择的推演,于是拓展了棋谱教学內容的范围与复杂性。随着教学内容的增加,学生的认知负荷或许会成为新的问题,因此需要改进教与学的方式来降低负荷,例如可以将复盘的过程通过电脑录屏保存下来,以便学生回看、批注、再理解,这就要求在技术方面添加新的功能。回顾教学改进的过程,从实体棋盘到电子棋盘,技术的使用会引起其他成分先后发生一连串的变化,每一个成分的改变都将带来新的驱动力,各个成分在一次次的“微改造”中磨合,最终得到的是一个全新的教学设计。

五、总结与展望

在信息化1.0的时候,我们所谈到的信息技术的教学应用、信息技术与教育教学融合,似乎都默认地将信息技术作为一个外部变量来匹配原本的教育教学。传统教学模式的主体不仅没有受到撼动,甚至在某些方面还得到了加强,如由“人灌”变“机灌”、从“纸质题海”到“电子题海”。然而,2.0时代所强调的深度融合应当是对传统教学进行根本性的变革,变量就不应只是信息技术,还有教学方式和教学内容。允许更多选择的机会、更多组合的可能性是深度融合的前提,只有深度解构才能实现深度融合。在此前提下,笔者建议将教学设计先分为信息技术、教学法和学科内容三大成分,然后提出三种教学推理路径来将三者有机融合。这些推理路径能够提供逻辑支撑,促进各个成分两两之间紧密关联,确保从过程到结果的“深度融合”。

本研究期望丰富教育信息化的理论与实践的版图,未来将着眼于以下几个方面。首先是推理路径的实践运用,在复杂的现实情境中,让教师综合运用不同推理路径来完成“深度融合”的教学设计,同时验证理论的有效性。另外是教学案例的评价,创立一套指标来分析某一堂课中的技术成分、教学法成分和学科内容成分是否深度融合。除此之外,还可以作为教师培训的依据,教师可沿着“深度融合”的推理路径,发展新的知识,从而逐渐建构完整的、稳固的TPACK知识体系。

[参考文献]

[1] ZHOU N Z, et al. Regional guidelines for teacher development for pedagogy-technology integration[M]. Bangkok: UNESCO Asia and Pacific Regional Bureau for Education. Thailand,2004.

[2] 杨宗凯,吴砥,郑旭东.教育信息化2.0:新时代信息技术变革教育的关键历史跃迁[J].教育研究,2018,39(4):16-22.

[3] 何克抗.如何实现信息技术与教育的“深度融合”[J].课程·教材·教法,2014,34(2):58-62,67.

[4] 田良臣,李栋.信息技术与教育深度融合背景下的学习透视——一个基于学习“三脉”的分析框架[J].远程教育杂志,2015,33(3):3-10.

[5] 杨宗凯,杨浩,吴砥.论信息技术与当代教育的深度融合[J].教育研究,2014,35(3):88-95.

[6] 杨哲.中小学教师信息技术与教学深度融合现状调查研究[J].教学与管理,2015,(30):26-29.

[7] 教育部.教育部关于印发《教育信息化2.0行动计划》的通知[Z].教技〔2018〕6号,2018-04-18.

[8] SHULMAN L. Those who understand: knowledge growth in teaching[J].Educational researcher,1986,15(2):4-14.

[9] SHULMAN L. Knowledge and teaching: fundations of the new reform[J].Harvard educational review,1987,57(1):1-23..

[10] WEBB M E. Pedagogical reasoning: issues and solutions for the teaching and learning of ICT in secondary schools[J].Education and information technologies,2002,7(3):237-255.

[11] KOEHLER M, MISHRA P. What is technological pedagogical content knowledge?[J].Contemporary issues in technology and teacher education,2009,9(1):60-70.

[12] ANGELI C, VALANIDES N, CHRISTODOULOU A. Theoretical considerations of technological pedagogical content knowledge[M]//HERRING M C, KOEHLER M J, MISHRA, P. Handbook of technological pedagogical content knowledge (TPACK) for educators. New York: Routledge,2016:11-32.

[13] MISHRA P, KOEHLER M J. Technological pedagogical content knowledge: a framework for teacher knowledge[J].Teachers college record,2006,108(6):1017-1054.

[14] 閆志明,李美凤.整合技术的学科教学知识网络——信息时代教师知识新框架[J].中国电化教育,2012(4):58-63.

[15] 张良.课程知识观研究[D].上海:华东师范大学,2015.

[16] 权国龙,冯园园,冯仰存,顾小清.面向知识的可视化技术分析与观察[J].远程教育杂志,2016,34(1):90-98.

[17] AZIZ A B A,YAMAT H. The use of mind mapping technique in increasing students' vocabulary list[J].Journal of education and social sciences,2016(4):105-113.

[18] AL-JARF R. A model for enhancing EFL freshman students' vocabulary with mind-mapping software[J].Journal of teaching English for specific and academic purposes,2016,3(3):509-520.

[19] 杨滨,任新英.基础教育阶段交互式电子白板教学应用现状及发展研究[J].电化教育研究,2014,35(6):71-77.

[20] 张慧慧,苏畅.基于交互式电子白板构建互动高效英语课堂教学的策略研究[J].中国电化教育,2017(4):80-84,96.

[21] 孔晶,赵建华,刘家亮.交互式电子白板支持探究性学习活动过程分析[J].电化教育研究,2014,35(12):86-92,120.

[22] 沈林荣.交互式电子白板在初中数学教学中的应用初探[J].中国教育信息化,2014(16):38-40.

[23] 王立新,钱扬义,李言萍,陈博殷,梁宏宇.手持技术支持下概念学习的“多重转化、比较建构”认知模型——以“温室效应”概念学习为例[J].电化教育研究,2017,38(10):100-105,128.

[24] 任友群.走进新时代的中国教育信息化——《教育信息化2.0行动计划》解读之一[J].电化教育研究,2018,39(6):27-28,60.

[25] 王正青,唐晓玲.信息技术与教学深度融合的动力逻辑与推进路径研究[J].电化教育研究,2017,38(1):94-100.