黄河流域省会(首府)城市生态文明建设成效评价研究

◇张卓群 陈 楠

黄河流域是我国重要的生态屏障和经济地带,在全国经济社会发展中具有重要地位。近年来,黄河流域九省(区)的生态文明建设和经济社会发展均取得了一定成效,但仍然存在生态环境脆弱、发展质量有待提高等方面的问题。省会、首府城市是各省(区)工业化和城镇化发展程度较高的地区,承担着各种要素的集聚功能,是深入推进黄河流域生态保护和高质量发展的关键。因此,本文从绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度五个方面,系统评价黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效,以期为流域节点城市合作协同推进黄河流域大治理提供基础支撑。

一、文献综述

(一)生态文明建设评价的相关研究

自党的十八大报告提出生态文明建设以来,国内已经出现大量有关生态文明建设评价的相关研究。自上而下看,中办国办发布《生态文明建设目标评价考核办法》,通过党政同责、一岗双责,采取评价和考核相结合的方式考核地方生态文明建设成效,评估的范围包括资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意度等方面。由生态环境部印发的《国家生态文明建设示范县、市指标(试行)》,要求申报地区完成技术评估的相关工作。各省、直辖市也纷纷出台地方生态文明建设目标评价考核办法。这种由上自下的指标体系大部分是用于考核和监测评估。自下而上看,基于生态文明方面的指标体系大部分用于研究工作,研究内涵有的从三生空间(生态空间、生产空间、生活空间)角度考虑美丽中国发展现状[1];有的从资源利用、经济发展、国土空间布局、生态环境保护、社会进步等方面进行生态文明内涵评价的阐释[2];有的从尊重生态禀赋客观事实出发,以生态承载力作为城市生态文明的指标[3];有的从生态自然、生态经济、生态社会、生态政治、生态文化五大类要素反映生态文明化的过程[4];部分研究基于意识、行为、制度三个层面构建指标体系。评价范围从各省(直辖市、自治区)的生态文明水平评价[5]、延伸至东中西部地区[6]、京津冀[7]、“一带一路”沿线等地区[8]。评价方法主要集中于层次分析、总量指标、相对指标和灰色关联、面板数据的综合评价分析,以及基于非期望产出的DEA-SBM模型[9]、非线性加权的生态效率分析。

(二)黄河沿线区域生态环境研究

黄河流域是我国重要的生态功能区,也是重要的经济地带。近年来,围绕黄河流域生态保护和高质量发展的研究显著增加,主要体现在以下三个方面:一是围绕黄河流域城市高质量发展与空间特征进行研究。部分学者采用指标体系,从时空维度分析黄河经济带生态文明建设和城市化耦合协调发展的状况,得到不同结论。葛世帅认为黄河流域生态文明建设并不显著,城市化有所提升,但速度偏慢,缺乏龙头带动的城市[10]。马海涛认为黄河流域城市群高质量发展水平空间差异明显,中下游地区发展质量明显优于中上游地区[11]。师博认为黄河流域东部中心城市发展水平优于中西部城市[12]。金凤君认为黄河流域发展的主要矛盾是城镇化和工业化导致的发展规模与资源环境承载力不匹配[13]。二是基于黄河流域绿色发展效率的时空演变研究。大部分文献利用非期望产出的SBM模型、数据包络分析DEA模型或空间计量,分析不同区域能源生态效率的空间差异和影响因素。关伟认为,黄河流域能源综合效率由非均衡向均衡转变[14]。林江彪等认为,黄河流域大部分城市资源环境效率呈U型趋势,非效率的城市数量更多[15]。岳立认为,全流域的绿色效率上游最高、下游次之、中游最差,效率高的城市主要集中于西宁、郑州、西安等省会城市[16]。三是黄河流域的产业转型发展研究。邓祥征等认为,黄河中上游是生态保护重点区域,应大力发展以生态产业为核心的高质量经济体系[17]。卢硕等提出,由于生态环境的脆弱性,需要充分发挥环境规制对绿色产业转型的调节作用[18]。

综上所述,基于黄河流域城市生态文明建设的研究大多停留于宏观层面,理论指导性强,实操性弱。从生态文明评价的角度看:首先,评价主要围绕经济、社会、生态三个维度开展的研究较多。其中,经济维度也以生产端为主,随着我国经济正朝着绿色低碳循环的经济体系转型,绿色消费可以有效促进经济内生动力增长,促进生产、生活方式转变,是未来衡量生态文明建设成效的重要环节之一。其次,生态制度是生态文明建设的目标之一,反过来又为生态文明提供保障,而现行的评价中生态制度往往缺失。再次,有关黄河沿线城市生态文明建设的评价较少。从黄河流域相关城市的研究来看,大部分文献都从空间维度给予分析,忽视了城市的高质量发展需要综合考虑生产、消费、空间、产业、政策保障等方面。基于此,本文以生态文明建设理论为指导,系统构建既可以用于研究工作又具有实操性的指标体系,整体分析黄河流域省会、首府城市生态文明建设的成效,促进黄河流域高质量发展。

二、生态文明建设成效测度:逻辑、体系和方法

(一)构建逻辑

生态兴则文明兴、生态衰则文明衰。对于以省会、首府城市为代表的黄河流域而言,若要摆脱以资源和环境为代价的粗放式发展,必须走生态文明发展道路,从绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度五大方面综合发力,坚持山水林田湖草沙冰系统治理,实现经济建设、民生发展、生态保护的和谐共赢。

绿色生产构成城市可持续发展的重要基础。传统发展模式具有“先污染后治理”“边治理边污染”的特性,而末端治理往往意味着巨大的经济代价和不可逆转的环境破坏,绿色生产就是要从根本上解决这种弊病。从微观上来看,绿色生产力求通过技术革新和管理升级,在生产的全环节实现节能、降耗、减污;从宏观上来看,绿色生产通过调结构、优布局、强产业、全链条促进产业生态化和生态产业化,形成经济发展与环境保护之间的和谐互动,促进城市可持续发展。

绿色消费引领城市建设生态文化体系。绿色消费背后是以崇尚自然、节约资源和保护生态为价值理念的生态文化,是社会主义核心价值观在生态文明建设领域的核心体现。通过节约用水用电、倡导绿色出行、购买绿色产品、推行垃圾分类回收,形成绿色消费主流价值观的路径依赖,一方面能够逐步将生态文明理念转化为人民的自觉行为,提高全民生态文明素养;另一方面能够通过绿色消费引导生产模式发生重大变革,促进产业结构的绿色转型。

绿色空间不断满足人民群众对优美生态环境的需要。十九大之后,中国特色社会主义进入了新时代,我国社会的主要矛盾发生转变,人民群众对优美生态环境需要成为主要矛盾在生态文明建设领域的重要体现。着力加强绿色空间建设,通过坚决打赢蓝天保卫战、全力打好碧水保卫战、扎实推进净土保卫战,实现天更蓝、山更绿、水更清,持续向人民群众提供更多优质生态产品,体现了以人民为中心的生态文明发展的本真追求。

清洁低碳成为“两型”社会建设和应对气候变化的必然要求。资源节约、生态友好型社会的一个重要特征,就是实现清洁低碳发展。推动城市清洁低碳转型发展,一方面能够优化城市的能源结构,促进城市绿色经济、循环经济发展;另一方面关系到我国能否实现2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”目标,为应对全球气候变化作出突出贡献,实现共谋全球生态文明建设的大国担当。

生态文明制度建设是贯彻落实习近平生态文明思想的重要保障。通过生态文明制度建设,以强有力的法治手段筑牢生态安全屏障,促进尊重自然、顺应自然、保护自然的理念转化为社会实践,一方面极大地缓解了我国的生态保护与治理困境,另一方面提高了绿色治理能力现代化水平,促进生态文明工作落到实处,推动生态文明城市和美丽中国建设。

(二)指标体系

黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效指数包括绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度五个方面,具体指标体系见表1。在指标体系构建时,主要遵循以下三个原则:第一,以高质量发展为导向。相关指标的选取要发挥“指挥棒”的作用,在关注量增长的同时,更关注质的提升,促进城市生态文明建设自觉走向高质量之路。第二,要符合评价对象城市绿色发展的客观情况。遵从城市绿色发展的客观规律,避免出现不切实际或跳跃性较大的指标,真正发挥评价体系指导实践的作用。第三,注重简洁性、可操作性、稳定性和创新性的相互结合。一方面,选取具有代表性的指标,在简洁的基础上最大限度凸出生态文明建设成效。另一方面,注重数据可统计性和权威性,摒弃难以获得的指标,构建操作性较强,能够实际落地的指标体系;对于难以获取又必须包含的指标,可以在数据来源可靠的前提下,对指标进行创新,更好地诠释生态文明建设内涵。

表1 黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效指数

黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效指数,由5个一级指标和15个二级指标构成。5个一级指标体现城市生态文明建设内涵的五大方面:绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度,每个一级指标包括3个二级指标。二级指标侧重使用比重、人均指标,增强不同城市的可比性。

绿色生产方面:单位GDP能耗、单位GDP水耗从能源和水资源消耗角度反映绿色生产的资源节约程度;战略性新兴产业增加值占GDP比重基于战略性新业产业普遍具有低能耗、低污染、高附加值的特性,衡量绿色生产推动经济发展的质量情况。

绿色消费方面:人均生活用水、人均生活用电体现居民在日常生活中对水、电资源的消费情况;人均生活垃圾处理量反映居民消费习惯和消费方式的环保程度。

绿色空间方面:森林覆盖率关注“山更绿”,突出城市的生态绿化水平;全年优良天气天数比率关注“天更蓝”,强调增强人民的蓝天幸福感;Ⅰ-Ⅲ类水质断面占比关注“水更清”,促进人民赖以生存和发展的水环境持续优化。

清洁低碳方面:人均碳排放量、单位GDP碳排放量分别从生活和生产的角度强调降低碳排放、实现能源清洁发展的重要性;煤炭占一次能源消费比重从能源结构角度反映能源的清洁利用情况。

生态文明制度方面:负责生态文明建设的专职机构设置从职能分工方面体现政府对绿色发展工作的重视程度;节能环保支出占公共财政支出比重反映财政对绿色发展工作的资金投入力度;政府工作报告中生态文明关键词出现的频率基于城市政府工作报告的权威性,说明政府对生态文明建设工作的支持力度。

(三)评价方法

黄河流域省会、首府城市包括西宁市、成都市、兰州市、银川市、呼和浩特市、太原市、西安市、郑州市和济南市。评价时间范围为2016—2019年,旨在重点考察“十三五”时期,各城市的生态文明建设成效。指标体系中,二级指标所涉及的原始数据主要来源于历年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》,各省、市的《国民经济和社会发展统计公报》 《统计年鉴》 《生态环境公报》。负责生态文明建设的专职机构设置指标采取网络搜索,从各城市官方新闻中获取有效信息,判断是否成立专职机构。政府工作报告中生态文明关键词出现的频率指标通过收集各城市的《政府工作报告》,以“生态文明”“绿色”“低碳”作为关键词,计算在当年报告中关键词合计出现的频率。

在原始数据收集整理和二级指标评分计算的过程中,部分城市的个别指标存在缺失。在此根据指标所表现出来的特性,采取均值填充、趋势预测等统计方法将数据插补完整,保证二级指标可计算。

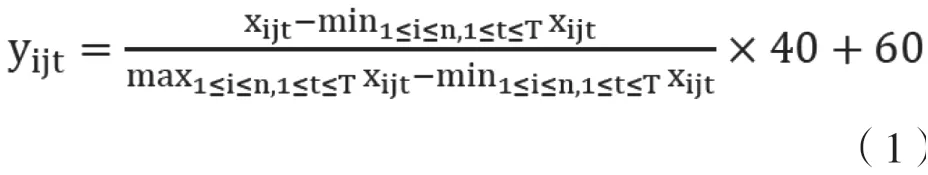

在计算各城市生态文明建设成效指数之前,首先要对二级指标进行标准化处理,得到无量纲评分,解决二级指标单位不一、不可加的问题。标准化处理方法如下:

设有n个城市,m个二级指标,T年数据,则第i个城市的第j个指标在t年的得分为

其中,yijt为第i个城市第j个二级指标xijt在t年的标准化得分,max1≤i≤n,1≤t≤TXijt和min1≤i≤n,1≤t≤TXijt分别为n个城市中第j个二级指标在T年中的最大值和最小值。通过数据标准化,将各二级指标转化为60到100分的评分,便于进一步合成指数。若二级指标为逆向指标,则标准化公式为

在15个二级指标中,14个按照上述方法进行标准化,负责生态文明建设的专职机构设置指标属于例外。由于其只有两种状态,即已设立机构和未设立机构,因此规定城市在某年度设立专职机构之后,本年度及之后年度的评分赋值为100,未设立专职机构的城市评分赋值为90,以此作为衡量负责生态文明建设的专职机构设置标准。

黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效指数采用综合指数法进行计算,即将二级指标评分加权平均得到一级指标评分,将一级指标评分加权平均得到生态文明建设成效指数。在权重设置过程中,考虑到绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度五个一级指标在生态文明建设过程中处于同等地位,因此采用等权重的方式逐级计算测度各城市的生态文明建设成效。

三、生态文明建设成效测度:实证结果分析

(一)动态演进情况

运用上文提出的指标体系和评价方法,计算得出2016—2019年黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效指数及五个一级指标指数,结果见表2。

表2 黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效评价结果

?

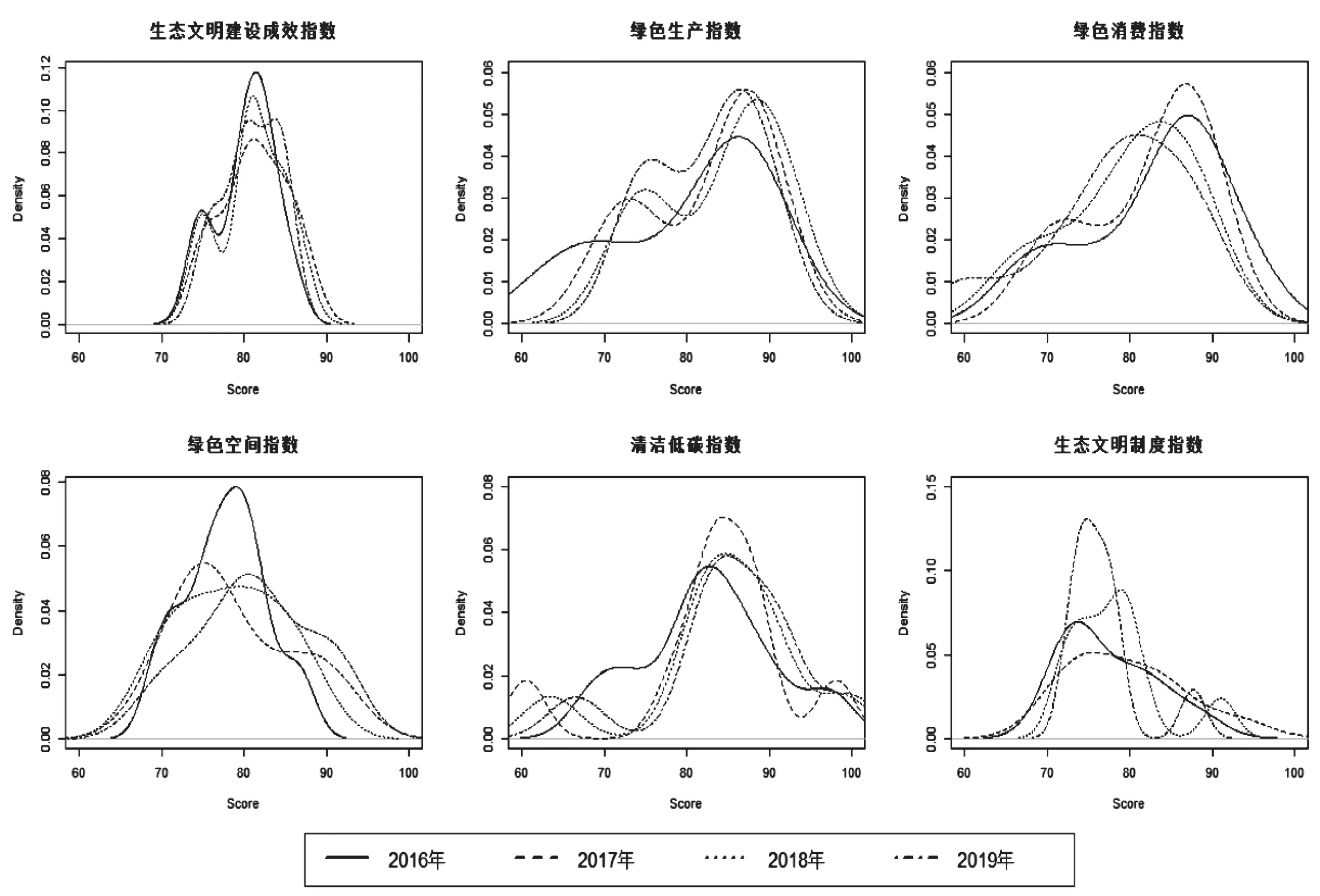

为了便于比较分析总指数和各一级指标指数的动态演进情况,使用非参数核密度估计方法(正态核)对各指数各年度的得分情况进行拟合,结果见图1。

图1 黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效动态演进情况

生态文明建设成效指数2016年均值为80.26分,2017年拟合曲线向右移动,均值达到81.29分,且波峰低于2016年,标准差上升,说明九市生态文明建设成效总体具有一定进展,但变化参差不齐。2018年和2019年,生态文明建设成效指数均值基本保持在 81分左右,且拟合曲线波峰相较于2017年有所上升,标准差逐年下降。进一步说明在中央大力倡导生态文明建设和实施黄河国家战略的情况下,黄河流域省会、首府城市生态文明建设总体取得了进步,且各城市之间的差距在逐步缩小。

绿色生产指数2016年均值为80.33分,拟合曲线呈现出幅度大、峰度低的特点,标准差达到8.99分,各市的绿色生产水平差异较大。2017年和2018年绿色拟合曲线整体右移且波峰升高,绿色生产指数均值逐年上升至82.42分和83.96分,标准差进一步下降,说明绿色生产能力出现整体提高,且各市之间的差距在逐年缩小。2019年,绿色生产指数回落至82.51分,基本等同于2017年的水平,但拟合曲线的幅度进一步收窄,标准差降至5.97分。“十三五”时期,国家大力推行“三去一降一补”,倡导“生态优先、绿色发展”,黄河流域作为我国的能源基地和基础工业基地,产业绿色发展的任务较重、压力较大,但多数省会城市攻坚克难,淘汰了一批落后产能,产业绿色升级步伐有所加快。

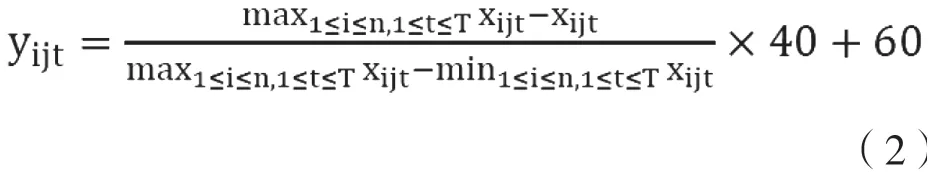

绿色消费指数2016年均值为82.99分,2017年微降至82.25分,但标准差有所下降,各市之间的差异有所降低。2018年和2019年拟合曲线连续左移且幅度变宽,绿色消费指数均值连续降至79.93分和78.40分,标准差进一步上升至8.54分,与2016年基本持平。绿色消费指数连年下降且各市稳定性较差的这种特征,印证了黄河流域相较于全国水平人均GDP较低、绿色消费能力较差的事实。

绿色空间指数2016年均值为77.77分,标准差为4.82分。2017年拟合曲线出现右移,但波峰降低、幅度变宽,绿色空间指数均值上升至78.94分,且各市之间的差距变大。2018年均值与上一年度基本持平,2019年拟合曲线再次右移,均值大幅上升至81.20分。近年来,在中央环保督察力度加大和人民生态文明意识提升的双重推动作用之下,黄河流域省会、首府城市的水污染防治、大气防控和森林保护工作持续有效推进,不断满足人民对美好生态的需要。但同时也存在发展参差不齐的问题,个别城市绿色空间建设原地踏步等现象。

清洁低碳指数2016年均值为82.69分,随后拟合曲线连续右移,在2017年至2019年均值分别增长至83.23分、84.59分和85.76分。特别是2019年均值不但达到最高,且在拟合曲线的右侧尾部出现了一个次波峰,即成都市清洁低碳指数达到100分。黄河流域省会、首府城市清洁低碳发展成效显著,证明大部分城市对国家低碳循环发展政策落实得力,能源结构不断优化、利用效率显著提升。特别是发展新能源,已经成为黄河流域中上游多数省会、首府城市能源转型的重点工作内容。

生态文明制度指数2016年均值为77.52分,2017年拟合曲线右移,均值上升至79.60分。2018年和2019年生态文明制度指数均值分别下降至78.26分和76.86分,拟合曲线出现连续左移且波峰变高、幅度变窄。生态文明制度指数出现先升后降,且集中下跌的发展趋势,与中央政策发布的时点有关。2015年4月,中共中央、国务院出台《关于加快推进生态文明建设的意见》,同年9月和12月通过和印发了《生态文明体制改革总体方案》《生态文明建设目标评价考核办法》,与生态文明紧密相关的重点词汇频频出现在地方政府2016年和2017年的各类文件之中。2018年之后多数城市对生态文明建设的强调程度有所下降,且财力倾斜力度有所降低。

(二)分市评价情况

黄河流域上游地区省会、首府城市包括西宁市、成都市、兰州市、银川市和呼和浩特市。①黄河上游一般以内蒙古自治区托克托县河口镇作为分界点,呼和浩特市位于该分界点的东北部,且鉴于黄河流域内蒙古段大部分属于上游流域,因此将呼和浩特市按照上游流域省会城市处理。西宁市和成都市生态文明建设成效排名位于九市前列,兰州市和银川市居于中下游水平,呼和浩特市处于中上游水平。

西宁市2016年排名第4位,2017年之后进一步上升至第2位。作为生态脆弱地区,西宁市生态文明建设成绩突出,主要得益于政府对绿色发展工作的重视。2016年,习近平总书记在视察青海省时提出了“四个扎扎实实”重大要求,西宁市在全国率先提出打造“绿色发展样板城市”,并于2017年成立了西宁市委绿色发展委员会,在全国起到了引领示范作用。通过强化机构和制度建设,西宁市生态文明制度指数连续四年位居九市首位。同时,西宁市大力开展“高原绿”“西宁蓝”“河湖清”行动,大力促进可再生能源发展,绿色空间指数和清洁低碳指数始终保持在前3位。然而,西宁市绿色生产和绿色消费存在明显短板,产业结构偏于传统,基础工业和传统服务业占据大头,用能、用水指标处于参评城市的中下游水平,生产和消费的绿色转型压力较大。

成都市生态文明建设成效始终居于第1位。一方面得益于“天府之国”得天独厚的自然资源禀赋,另一方面也得益于成都持续开展创建公园城市行动。公园城市的建设致力于以人为本,打造公园与城市空间有机融合、生产生活生态空间相宜、自然经济社会人文相融的复合系统,挖掘和转化成都的生态机制,将其变为经济效益和生活品质。[19]在创建公园城市行动的助力之下,成都市除绿色消费指数偏弱之外,其他各一级指标基本不存在短板,特别是清洁低碳指数得分大幅领先于其他城市,彰显出“十三五”时期成都市生态文明建设取得了显著成果。

兰州市基本在6、7位浮动,绿色生产、绿色消费、绿色空间和清洁低碳发展水平在各年度均位于参评城市中游,而生态文明制度排名较为落后,常年居于参评城市最后1位。

银川市排名稳定在第8位,但其绿色消费工作十分突出,连续四年排名第2位,节水、节电、垃圾处理工作处于九市前列。

呼和浩特市2016年排名第3位,之后各年份降至并保持在第4位,但总体来看仍保持较高水平。中央对内蒙古自治区重要的定位之一就是建设“我国北方重要生态安全屏障”。呼和浩特市在“十三五”时期将“生态优先、绿色发展”摆在重要位置,探索高质量发展新路子,特别是在绿色消费和绿色空间方面建设成绩较为突出。

黄河流域中游地区省会城市主要为太原市和西安市,二者生态文明建设成效表现各异。太原市在九市中始终居于最后1位,生态文明制度指数排名在4~6位浮动,其他指数排名基本在7、8名浮动,说明太原市生态文明建设的各方面均不突出。西安市生态文明建设成效呈现出逐步上升的趋势,排名由2016年的第7位逐渐上升至2019年的第5位。2018年7月“秦岭违建别墅”事件对西安市的生态文明建设能力提出重大考验,同年10月西安市委十三届六次全会通过《中共西安市委关于深入学习实践习近平生态文明思想 加快创建国家生态文明建设示范区的决定》,提出要全面加强党对创建国家生态文明建设示范区的领导,深入推进“蓝天保卫”“五水共治”“净土修复”“垃圾治理”“城乡人居环境改善”五大行动。从一级指标来看,西安市绿色生产、绿色空间、生态文明制度排名均呈现上升趋势,清洁低碳持续保持领先优势,反映出西安市生态文明制度建设和五大行动取得了一定成效。但同时也要注意,西安市的绿色消费短板突出,成为制约其生态文明建设的突出障碍。

黄河下游省会城市包括郑州市和济南市。二者经济发展程度和自然资源禀赋好于中上游流域城市。郑州市的生态文明建设成效排名在2016—2018年居于第5位,2019年降至第7位,但总体来看位于中游水平。绿色生产、绿色消费、清洁低碳水平在九市中处于较为领先的地位,绿色空间建设存在短板,常年居于参评城市最后1位。济南市的生态文明建设成效优于郑州市,排名基本稳定在2、3位。“十三五”时期,济南市牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,科学把握发展与环境的关系,建成全国第一个水生态文明建设试点城市,在南部山区开展“共抓大保护、不搞大开发”,将“工业大块头”济钢钢铁生产线整体关停,通过着力推进治霾、治山、治水、治土、治脏促进生态环境整体好转,促进“泉城蓝”重回天空。在五个一级指标排名中,所有指标在所有评测年份均排名在前6位,绿色生产、绿色消费、生态文明制度优势突出,为山东打造新旧动能转换综合试验区提供重要支撑。

四、结论与启示

“十三五”时期,黄河流域省会、首府城市的生态文明建设成效,在时间维度方面多数城市均存在不同程度的进步,说明以其为代表的黄河流域生态不断改善,生态文明治理效能不断彰显;在空间维度方面上中下游参评城市的排名相互交错,不存在明显的下游好于中上游现象,说明生态文明建设的成效取决于经济水平、自然资源禀赋和制度建设的多重作用。通过对黄河流域省会、首府城市生态文明建设成效开展评价研究,可以得到如下启示:

生态文明制度建设是提高生态文明建设水平的重要抓手。西宁市作为典型的生态脆弱地区,其大力开展打造“绿色发展样板城市”行动,建立绿色发展专职机构,全面加强党对生态文明建设工作的决策力、统筹力和影响力,以强有力的制度建设全面推进绿色生产、绿色空间和清洁低碳工作发展,不断满足人民群众对优美生态环境需要,提升人民群众的幸福感和获得感,在经济水平和自然资源禀赋均不占优的前提下,走出了一条绿色发展的破局之路。

省会、首府城市的生态文明建设重在均衡发展。绿色生产、绿色消费、绿色空间、清洁低碳、生态文明制度五个方面并不是孤立发展的,而是存在相互关联、相辅相成的,任何一个方面的短板,均能够对省会城市的生态文明建设成效产生重大影响。而参评城市均在不同方面存在短板,进一步说明需要从补短板、强弱项入手,以均衡发展为目标,协同提升生态文明建设成效。

黄河流域生态文明建设需要各地形成合力统筹发展。黄河流域的生态文明建设不是孤立的,而是需要黄河流域各地区之间、上下游之间突破单点发展的模式,要更加重视基于流域的生态文明建设,把以流域为基础放在主导战略位置[20]。要完善全流域产业转移与耦合发展体系,实现上中下游产业协调发展;要形成黄河流域的绿色消费文化,促进形成物质循环体系;要建立黄河流域的横向生态补偿机制,增强上游对下游地区的生态环境反哺,充分彰显优良生态产品的内在价值;要健全上下游用水权、排污权、碳排放权、用能权的分配和交易制度,进一步提升全流域的资源使用效率;要建立九省(区)的黄河流域经济社会和生态保护高质量发展协调机制,通过共同抓好大保护,协同推进大治理,不断促进黄河流域省会、首府城市和全流域的高质量发展,让黄河成为造福人民的幸福河。