介形类生物环境监测与评价研究进展

唐振平,赵文惠,周 昆,黄 伟,刘 珊,贺海洋,陈 亮*

(1.南华大学 资源环境与安全工程学院,湖南 衡阳421001;2.稀有金属矿产开发与废物地质处置技术湖南省重点实验室,湖南 衡阳421001;3.湖南绿矿工程建设有限公司,湖南 长沙410015)

0 引 言

许多环境污染问题随着各行业的发展而产生,如矿冶污染[1-5]、粉尘污染[6]、农业相关污染[7-12]等,这些环境问题对自然生态系统及人类健康均会造成较大伤害[13-14]。在矿冶过程中,由于受各方面技术限制,产生大量废气、废水和固体排放物,这些污染物将严重影响周边生态环境[3-5]。国内许多地区频繁出现灰霾、雾霾等灾害性天气,研究表明,粉尘是造成该现象的原因之一,其不仅降低周边空气质量,而且含有的重金属离子随降雨进入地表河道或地下水系将影响水体质量[6]。随着农业发展,农药、化肥、除草剂种类不断增多,其不科学施用问题日趋严重,如长时间叠加残留土壤中,将破坏土壤自身生态系统,致作物减产降质[7-13]。

随着生物监测与评价技术蓬勃发展,许多生物被作为指示性生物用于环境监测与评价,介形类就是其中一种[15]。介形类属节肢动物门介形纲,是一类小型甲壳动物,常见于内陆水域,营底栖生活,有很强的环境适应性,并对环境污染有很强敏感性[16-17]。许多研究人员将介形类监测与评价环境方法应用到不同的介质中,如道路粉尘[18-23]、土壤[24-26]、沉积物[27-42]和水体[43-50]等。J.M.Poquet[43]研究发现采矿活动影响介形类群落分布,在受污染地下水附近物种显著减少。H.Watanabe[18]采用6 d免培养/免维护直接接触实验方法,通过测定介形类死亡率和生长抑制两项指标进行道路粉尘毒性评价,表明该生物对粉尘污染物具有较强敏感性。P.Oleszczuk[29]采用直接接触实验利用介形类对13种污水污泥毒性进行评价,表现出在相对较低毒性水平,该生物死亡率随毒性增加而显著增大。陈仕梅等[48]利用介形类(Physocypriakraepelini)进行急性毒性实验,发现随着Cd2+,Zn2+和Cu2+三种重金属离子浓度增加及暴露时间延长,介形类死亡率不断增加。为此,本文归纳总结介形类生物毒性实验方法及国内外利用该生物环境监测与评价研究,指出利用介形类评估环境污染研究方向,以期为介形类生物监测与评价提供思路。

1 介形类生物毒性实验

毒性实验是评估各种毒物影响生态系统的重要工具,被广泛应用于特定生物指标测定以及了解生态系统健康状况[51]。目前利用底栖动物进行急性毒性实验是生物环境监测与评价最常用的方法之一,通过分析生物半致死浓度(LC50)等相关指数确定污染等级[52-53]。针对不同介质,利用介形类进行毒性实验可选择不同的实验方法,介形类监测水体污染物一般选择96 h经典急性毒性实验,固体介质污染物通常选择6 d免培养/免维护直接接触实验方法及14 d慢性毒性实验进行污染物毒性监测与评价。

1.1 介形类经典急性毒性实验

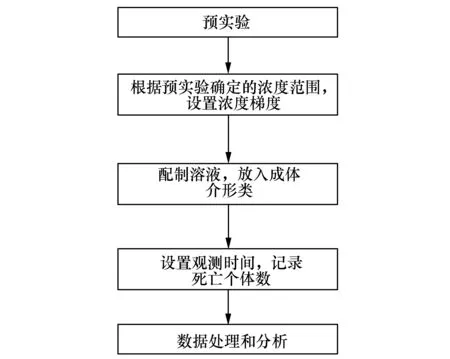

介形类利用经典急性毒性实验评价水体毒物毒性,可在较短时间内获得毒物相关信息。这种急性实验程序简单,可快速得出生物半致死浓度(LC50),但存在实验结果单一,使用动物数量多,测得生物半致死浓度(LC50)不稳定的局限性。实验具体流程及流程图如图1。

图1 经典急性毒性实验流程图Fig.1 Flow chart of classical acute toxicity test

1)该毒性实验选取健康成年介形类,进行预实验以确定最大无致死剂量(LD0)和绝对致死剂量(LD100)浓度。

2)正式实验根据预实验得到的质量浓度范围对毒物设置等间距(等比或等差)剂量组,每个浓度设置3个平行实验组和一个空白对照组。

3)取40 mL对应浓度的溶液(25 ℃,pH=7)放入50 mL烧杯作为一个实验组,每组溶液中放入10只成体介形类,实验期间不进行喂食。

4)设置24、48、72和96 h四个观测时间点,记录4个时间点介形类动态行为及死亡情况,及时进行清除死亡个体。

5)计算24、48、72和96 h各个时间点毒物对介形类的生物半致死浓度(LC50)和安全浓度(96 h LC50的1/100)。

1.2 介形类6 d免培养/免维护直接接触实验

6 d免培养/免维护直接接触实验方法(ISO 14371标准)由比利时根特大学环境毒理学和水生生态学实验室开发[27],是测定固体介质污染物对介形类(Heterocyprisincongruens)致死和亚致死效应的标准方法。该实验生物选用可长期贮存的休眠Heterocyprisincongruens囊肿,并在毒性测试开始时孵化,该实验方法将介形类暴露于沉积物6 d,观察指标为死亡率和生长抑制。该实验方法低成本、易操作,较多应用于介形类对沉积物、土壤的毒性监测。实验具体流程及流程图如图2。

图2 6 d免培养/免维护直接接触实验流程图Fig.2 Flow chart of 6-day culture-free/maintenance direct contact experiment

1)将囊肿放入25 ℃,连续光照3 000~4 000 lx气候箱进行孵化。孵化后用螺旋藻粉进行预喂养,并在显微镜下测量新鲜孵化的介形类长度。

2)实验在12孔测试板中操作,各小孔添加1 cm3标准淡水,0.5 cm3沉积物和1 cm3藻类食物悬浮液,放入5只介形类,用封口膜密封各小孔并盖上测试板盖,静置(25 ℃,黑暗,6 d)。

3)计算实验组和对照组的死亡率及测定其生长长度。

4)处理和分析数据,得到半最大效应浓度(EC50)及半致死浓度(LC50)。

1.3 介形类14 d慢性毒性实验

W.Niyommaneerat[20]指出6 d免培养/免维护直接接触实验存在暴露周期过短、观察指标过于单一的局限性,由此提出14 d慢性毒性实验方法,八龄介形类平均第19天(第13~25天)开始产卵,该实验的繁殖阶段通常在暴露14 d后开始,因此认为毒物毒性在暴露阶段结束时已经对介形类繁殖、孵化产生影响。14 d慢性毒性实验的暴露阶段时长是依照6 d免培养/免维护直接接触实验方法程序设计,其观察指标为14 d死亡率和生长抑制及繁殖过程中平均寿命、产卵量和产卵率等。在实验过程中为避免藻类生长改变沉积条件、溶解氧水平和培养孔板内食物量,选择24 h黑暗作为光周期条件。实验具体流程及流程图如图3。

图3 14 d慢性毒性实验流程图Fig.3 Flow chart of 14-day chronic toxicity test

1)将囊肿放入25 ℃,连续光照。3 000~4 000 lx气候箱中进行孵化,孵化后用螺旋藻粉进行预喂养,并在显微镜下测量新鲜孵化的介形类长度。

2)14 d慢性毒性实验由三个连续部分组成:(1)14 d沉积物暴露阶段,(2)繁殖阶段,(3)孵化实验。(2)、(3)均无沉积物。

(1)14 d沉积物暴露阶段

实验在12孔测试板中操作,各小孔添加1 cm3标准淡水,0.5 cm3沉积物和1 cm3藻类食物悬浮液,放入5只介形类,用封口膜密封各小孔并盖上测试板盖,静置(25 ℃,黑暗,14 d)。在沉积物暴露阶段第7天,每孔去除2 mL上覆水后,添加1 mL藻类食物悬浮液(1 mg/mL)。在实验开始、沉积物暴露阶段第7天和第14天测量上覆水体pH、电导率和盐度。暴露阶段终点测量包括14 d死亡率和生长抑制。

(2)繁殖阶段

该阶段在14 d暴露期后,一直持续至介形类全部死亡,将暴露阶段存活的介形类从微孔板转移到新12孔微孔板(每孔一个),每孔含有1 mL标准淡水和0.5 mL藻类食物悬浮液(1 mg/mL),不含沉积物,并在25 ℃黑暗环境中孵育直至繁殖阶段结束,24 h记录一次介形类死亡率和繁殖状况,将存活介形类再次转移至新12孔微孔板并测定其迁移前后上覆水体pH、电导率和盐度。繁殖阶段终点测量平均寿命、产卵总数、平均产卵量和产卵率。

(3)孵化阶段

孵化阶段与繁殖阶段应同时进行,在第一次产卵后开始(14 d)。每隔一天采集新生卵,并将卵转移至含有旧藻类食物悬浮液的新12孔微孔板上进行孵化观察,将微孔板置于25 ℃黑暗中保存,24 h检查一次孵化状况。孵化阶段终点测量孵化率。

2 介形类监测与评价

2.1 固体介质监测与评价

2.1.1 道路粉尘监测与评价

道路粉尘毒性物质主要是疏水有机化合物、重金属、石油碳氢化合物、苯和多环芳烃等[31-32]。R.Khanal[19]在日本东京及其周围城市主干道收集10个道路粉尘样本,利用介形类进行6 d免培养/免维护直接接触实验方法发现,影响多环芳烃含量变化主要因素是干旱天气周期、车流密度等,对多环芳烃组分分析发现其主要来源为石化燃烧。H.Watanable[18]详细了解采样点信息,包括车流密度、粉尘收集率、粒子大小分布以及前期干旱天气周期,采用真空吸尘器(HITACHI CV 100S6)收集粉尘样本,通过2 000 μm尼龙网过滤,放入烘干箱进行干燥(小于2 000 μm的道路灰尘颗粒被认为是道路粉尘),利用6 d免培养/免维护直接接触实验方法及14 d慢性毒性实验两种方法对比测试粉尘毒性,表明道路污染程度与介形类死亡率呈正相关。W.Niyommaneerat[20]为评估日本东京及周边道路粉尘毒性,采用6 d免维护/免培养方法,利用不同固液比对道路粉尘进行毒性实验以评价其毒性变化。本实验进行24 h时,从固液混合物中分离出的湿道路粉尘对介形类无致命毒性,而混合物水溶性部分出现介形类高死亡率状况,在尘水混合物保持7 d后,湿路尘和水溶性组分对介形类均具有致死毒性,表明道路粉尘毒物主要存在于水溶性组分以及介形类对粉尘污染物具有较强敏感性。

2.1.2 土壤监测与评价

土壤是由有机、无机胶体结合组成的胶体体系,对毒物有很强的吸附能力[30]。当出现工业固体废物乱堆、滥用农药化肥及生活废水乱排放等现象时,周围土壤易受到污染,生物丰度降低。V.Rossi[24]研究发现除草剂、杀虫剂和化肥的不科学使用造成研究区域介形类丰富度降低。G.M.Cuppen[25]通过实验分析不同种类、不同剂量农药对介形类的影响,发现该生物敏感性类似或高于片脚类、桡足类、对虾及小龙虾,是非常好的环境污染指示生物。F.Wang[26]同样采用6 d免培养/免维护方法测试土壤锌污染,发现介形类死亡是由于该生物与固相颗粒中(不可溶)毒物结合,而非溶解于水相中的毒物。

2.1.3 水系沉积物监测与评价

受人类活动影响,特别是在人口密集地区,水体污染严重[35-38]。污染物进入水体通过沉淀作用进入沉积物,不发生迁移和降解可在其中长期积累储存,成为污染物汇集地,因此水体沉积物污染物含量能反映水体污染状况[39-42]。

许多沉积物毒性实验[29-32]均采用6 d免培养/免维护方法进行测试。S.Magda[31]研究中,介形类(Chironomusriparius)采集于印度勒克瑙某鱼塘,实验前进行样本预培养直到生物机能基本稳定开始实验,实验结束后对所有存活介形类进行计数并测量,通过对比参考沉积物,确定其死亡率并测定存活介形类生长抑制百分比,证实该生物评价沉积物污染的有效性。B.Chial[28]将6 d免培养/免维护方法应用于佛兰德和加拿大三条河流沉积物研究,发现在检测和定量沉积物毒性方面,介形类敏感性与跳虫相当,甚至在一些样品中比跳虫更敏感。P.Oleszczuk[29]采用比利时根特大学研究小组开发的微型生物测试(OstracodoxkitF)对13种废水净化过程产生的污水污泥毒性进行评价,表明污泥在多环芳烃含量较低剂量下表现出相对较低的毒性水平,剂量增加可显著增大毒性。

2.2 水体监测与评价

目前国内外利用介形类在水体监测与评价方面已开展较多研究。F.Ruiz[16]研究发现工业集中区附近污染水域,介形类通常非常稀少,甚至会消失。S.Iepure[44]对贾拉马河流域介形类群落结构、多样性、丰度和生态种群结构等研究发现,在微量金属中度污染地点,介形类数量和多样性相对较高,并存在严格的地下分类单元,过度污染的地域无介形类。采矿活动对介形类群落产生了类似影响,受污染地下水附近发现介形类数量迅速减少。陈亮等[17]研究湖南某铀矿发现,铀及钍含量随水体与矿冶区距离增加明显降低,介形类丰度则有所增大,Cypridopsisvidua和Heterocyprisincongruens两种属种丰度与水体铀浓度呈显著负相关,可利用其丰度变化对水体铀浓度变化指示,丰度越大,铀含量越低,反之亦然。B.S.Khangarot[45]在印度勒克瑙某校鱼塘中收集淡水介形类(CyprissubglobosaSowerby),并对其进行急性毒性实验,元素毒性大小排列结果为Ag>Pt>Hg>Cu>Pd>Cd>Zn>Cr3+>U>Mn>Se>Cr6+>Bi>Pb>Sn>Al>Zr>Te>Ni>Fe>K>Ca>Mg>B,且介形类死亡率随暴露期延长显著增高。J.B.Sevilla[46]通过摄食和暴露于水体两种途径对淡水介形类(Heterocyprisincongruens)进行Cu、Cd和Zn毒性研究,结果发现,膳食中Cd、Cu毒性死亡率分别为47%与100%,当介形类同时暴露于溶解锌和食物锌时,死亡率几乎相同,当将水和饮食中Cd剂量-反应关系与Cu和Zn的剂量-反应关系进行比较发现该生物死亡率结果相差较大。因此,在评估金属对介形类毒性作用时,暴露途径(水生途径和饮食途径)均很重要。M.Shuhaimi-Othman[47]利用成年介形类进行为期4 d的Cu、Cd、Zn、Pb、Ni、Fe、Al和Mn静态毒性实验,发现Cu、Cd、Zn、Pb、Ni、Fe、Al和Mn 96 h的LC50分别为25.2、13.1、1 189.8、526.2、19 743.7、278.9、3 101.9和510.2 μg/L,表明介形类对重金属敏感性方面与大型水蚤相似。陈仕梅等[48]利用介形类(Physocypriakraepelini)进行急性毒性实验,发现Cd2+,Zn2+和Cu2+三种重金属离子在Physocypriakraepelini体内均出现积累,随着离子浓度不断增加及暴露时间延长,介形类死亡率不断增加。Cu2+对水生动物的毒性作用是其干扰某些蛋白前体合成,破坏组织器官,Zn2+是生物体内许多酶所必需的一种离子,对介形类生长发育十分重要,但大量摄入则干扰Ca吸收而引起中毒。

3 结论及展望

本文在各行业污染介绍基础上,详细总结介形类在固相及水体介质监测与评价的具体实验方法。系统分析国内外利用该生物环境监测与评价结果,明确其对毒物有较高敏感性,证明介形类是一种良好环境污染指示性生物。

虽然介形类监测在环境监测与评价等方面得到较多应用,但有部分方面亟待优化:

1)解决生物标准化问题。实验选择的介形类通常在野外进行采集,其生活在自然环境,除受到污染物影响外,还受气候、季节、地域、土壤等环境因子影响。生物生长及群落分布差异很大,因此需建立标准化的培养介形类生物方法、明确其作为生物监测指示生物的监测指标,使研究数据具有可对比性。

2)完善介形类监测数据库。介形类监测目前较多实验为单一属种对单一毒物的急性实验测定,但现实环境污染状况复杂,应多进行联合慢性毒性实验,充实介形类污染物测定数据库,确保监测出毒物并及时作出响应。

3)建立介形类行为模型。随着科学技术快速发展,可利用各种传感器及图像捕捉技术对介形类动态行为进行监测研究,总结其在不同环境下(不同温度、酸碱度、硬度及各种污染物等)的动态行为,建立完善的介形类行为模型,分析其行为轨迹数据评价污染物毒性,准确监测水质污染状况。

4)优化介形类实验室培养/维护技术。研究各种群的最佳生长环境,提高存活率,快速、持续繁殖,扩大种群数量。野外采集样品进行室内培养,实验室应尽可能还原采区环境参数。