工作家庭平衡制度的福利悖论与破解之道

摘 要:工作家庭平衡制度中的单项措施以帮助承担无偿照护责任的女性为目标,但也存在不利于实现性别平等、有违制度初衷的福利悖论现象。比较不同的工作家庭平衡制度立法模式可知,造成福利悖论的主要原因是福利供给制度仅涉及收入再分配而未考虑劳动性别分工的再分配,难以促进两性之间的“能力平等”;家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度、劳动性别分工公平度三因素共同影响着女性就业状况。促进三因素的平衡发展,可使工作家庭平衡制度的立法模式从“自食其力”向“充分福利”方向发展,从“补偿弱者”向“重构分工”方向发展,有利于劳动性别分工的重构,破解福利悖论。

关 键 词:家庭福利措施;家庭友好型就业措施;福利悖论;工作家庭平衡制度

中图分类号:F271 文献标识码:A 文章编号:1007-8207(2021)08-0116-13

收稿日期:2021-05-28

作者简介:王铀镱,福建社会科学院法学研究所助理研究员,法学博士,研究方向为劳动法与社会保障法。

随着女性就业率的提升,无偿照护责任对于女性就业的影响逐渐凸显。工作家庭平衡是女性职业发展的前提,工作家庭平衡制度能够通过促进女性就业使女性获得平等机会和发展权利,但其在实施过程中可能产生与立法初衷相悖的结果。因此,本文通过分析工作家庭平衡制度中对女性平等就业产生影响的具体因素并讨论如何改革相关制度,以期推动性别平等,最终实现性别的公平正义。

一、工作家庭平衡制度中的福利悖论

(一)福利悖论现象

由于传统劳动性别分工文化将女性安排为主要的无偿家庭责任承担者,因而,工作家庭平衡制度被视为促进工作及家庭中的性别平等的重要手段。本文所探讨的工作家庭平衡制度是指由一系列家庭友好型就业措施和家庭福利措施构成的措施组合。具体而言,家庭友好型就业措施以促进有家庭责任劳动者就业为目标,主要包括亲职假制度、支持灵活工时制度的就业政策、鼓励用人单位雇用有家庭责任劳动者的经济政策等。家庭福利措施以帮助社会成员减轻照护负担为目标,主要包括公共照护服务、家庭津贴、育儿津贴等。多数国家的工作家庭平衡制度都或多或少地采用了上述措施,以求提供全方位的服务。通过国际劳工组织、经济合作与发展组织以及各学者的跨国比较研究发现,不同的单项措施同时运用会发生效果相互抵消、顾此失彼甚至产生负效果的现象。具体表现在以下几个方面:

第一,若仅向女性提供家庭福利措施,则福利供给越慷慨越不利于就业性别平等。一方面,若缺乏家庭友好型就业政策则就业市场对灵活性就业包容度相对较低,此时,家庭福利越慷慨,女性与就业市场的粘性将越低;另一方面,仅向女性提供慷慨的家庭福利政策固化了女性作为母亲和妻子的形象,加重了性别偏见,也阻碍了雇主雇用女性担任高层管理人员的意愿。可见,是否对两性作出不同安排会影响到工作家庭平衡制度初衷的實现。

第二,产假的长度并非与女性就业率成正比。两性之间不成比例的育儿假长度和假期收入的低工资替代率将导致超长产假反而不利于女性就业。一方面,若产假过短,显然无法满足家庭的育儿需求,公共照护服务与现金福利对劳动者的支持较低容易导致女性放弃就业或选择工作条件便利且灵活的自雇职业,但这类工作通常难以获得高薪且缴纳社会保险的可能性也相对较小,无法获得全面的劳动保护和社会保障。若产假过长,雇主出于对职业中断造成的人力资本贬损的担忧,难免排挤有育儿负担的劳动者;另一方面,若亲职假收入的工资替代率较低,即使两性的亲职假时长比例恰当,两性分工依旧无法通过家庭内部协商转变。对于有育儿责任的劳动者而言,亲职假带来的收入损失无疑是一种威慑,低工资替代率导致只有富裕家庭才能真正享有休假的“特权”,而对于中低收入家庭而言,如果确需使用亲职假,由于传统性别分工和两性收入的不同,理性的选择应是由收入较低的妻子作出中断就业、就近就业、照护服务代际转移、非正规化就业等决策,最终女性群体的平均收入低于男性。[1]美国学者Joya Misra等人的跨国比较研究表明,高于30周的产假将降低母亲与就业市场的粘性。两性育儿假不成比例或育儿假期间较低工资替代率的情况下,产假越长反而越固化传统劳动性别分工。综合而言,20-30周的产假假期较利于女性就业。[2]

第三,公共照护服务对女性就业率并非皆有积极影响。相关研究显示,对3岁以下幼童供给的公共照护服务对所有层次的女性人群都有益处。根据英国学者Isabel Tavora一项关于公共照护服务对不同阶层人口影响的研究表明,在采用不同单项措施组合的国家中,为3岁以下儿童提供照护服务,都有利于贫困及教育程度低的母亲就业。[3]英国学者Jérme De Henau等人的研究发现,此类公共服务同样有益于受过高等教育的母亲平衡工作与家庭。[4]有研究表明,公共照护服务的实施效果受到女性就业率现状的影响。在就业措施仅鼓励女性兼顾家庭的国家,廉价的公共照护服务提高了女性的就业率,改善了女性的贫困率。但在就业措施引导男性照护家庭并鼓励女性就业的国家,公共照护服务的实施效果较为复杂。如瑞典的公共照护政策在20世纪90年代的积极影响较为显著,但2000年以后却日渐式微。法国学者Emanuele Ferragina认为,该现象是因为多数女性已经活跃于劳动力市场,公共照护增加只是使私营照护服务减少,无益于促进女性就业率。所以,改善女性就业还需考虑其它措施。[5]

第四,现金福利的慷慨程度与女性就业率未必成正比。现金福利的实施效果取决于慷慨程度是否弱化女性就业意愿和就业市场是否鼓励女性就业。在育儿津贴慷慨程度方面,英国学者Florence Jaumotte通过实证研究发现,慷慨和无条件的现金福利虽然有利于减轻贫困和提高生育率,但也弱化了女性的就业意愿,减少了女性就业率。[6]西班牙学者Virginia Sanchez Marcos关于就业市场是否鼓励女性就业与育儿津贴方面关系的研究显示,若就业市场鼓励女性选择兼职来承担照护责任,育儿津贴将有效提高教育水平较高的母亲的就业率,而受教育水平较低的母亲因就业意愿不高,育儿津贴对其参与就业的积极意义也相对较低。[7]而在政策鼓励两性积极工作、对家庭责任支持较少的国家则有不同表现。瑞士学者Isabelle Stadelmann Steffen的研究表明,采用税收减免的方式提供育儿津贴,收入越高则获得的税收减免越多,但由于税收减免的总额较低,当购买儿童托管服务的成本超过税收减免额时,放弃收入亲自照管儿童成为了更优选择,该政策对于受教育水平较高的母亲影响更大。对于贫困家庭而言,配合就业培训政策的实施则可有效改善母亲的贫困率。[8]可见,政策是否同时鼓励两性就业、女性受教育水平、就业意愿,共同影响了现金福利供给的成效。

第五,家庭福利政策越慷慨和公共服務部门越庞大的国家,职业性别隔离越严重。美国学者Helga Maria Hernes在其发表的论著中探讨了公共福利部门扩大导致劳动性别分工的不公从私领域向公领域转移的现象。[9]以色列学者Hadas Mandel和Moshe Semyonov针对22个福利国家的比较研究发现,在以发达的家庭福利政策和庞大的公共服务部门为特征的国家中,随着家庭福利服务和公共照护设施规模的逐步扩大以及大量公共服务部门的设立,承担无偿照护责任的女性获得了更多从事社会经济活动的机会。然而,即使有丰富的家庭福利津贴,承担无偿照护职责的依旧是女性,相比于对工时要求严格的私营企业,女性劳动者更倾向于选择能提供工作家庭平衡措施的公共部门。女性劳动者集中于公共服务部门意味着职业性别隔离由此产生,女性劳动者的职业成就受到了限制。公共服务部门越发达的国家,职业性别隔离越严重。[10]可见,慷慨的家庭福利政策和对灵活性就业需求更为包容的公共服务部门体量增加分别有利于女性劳动者就业,但二者同时实施时,易使各自的制度初衷相互抵消。

第六,慷慨的家庭福利政策未必对所有阶层的女性群体有利。以色列学者Hadas Mandel的另一项研究通过比较慷慨的家庭福利政策对不同就业层次女性的影响发现,慷慨的家庭福利政策往往解决了弱势群体中的性别平等问题,而在优势群体中却表现为性别不平等。如慷慨的产假制度保障女性可长期中断职业,极易影响雇主对高层次女性的青睐程度,但本就在就业市场缺乏竞争力的女性则不受该因素影响并且因产假制度而加强了与就业市场的粘性。相反,家庭福利供给慷慨度较低的国家,对优势群体的性别平等有着促进作用,高层次女性有能力购买商品化照护服务,自行解决无偿照护负担,不因产假制度受到雇主歧视,但对弱势群体的性别不平等却没有帮助。[11]总体而言,慷慨的家庭福利措施若未结合家庭友好型的就业措施,总是承担无偿照护责任的女性将难以进入就业市场或只能进入可灵活就业的公共部门。

上述现象表明,就工作家庭平衡制度中的单项措施而言,其与女性就业表现的关系受到其它单项措施的影响。以色列学者Hadas Mandel和Moshe Semyonov的研究将上述现象命名为福利悖论,即工作家庭平衡制度以弥补女性承担无偿照护责任而导致的弱势地位为立法初衷,当立法者同时采用多项家庭友好型就业措施和家庭福利措施的组合来实现福利供给,不同单项措施间缺乏协调机制,出现了效果相互抵消甚至产生负效果而有违立法初衷的现象。[12]上述研究引发了学界的广泛讨论,引用率已超过500次,但文章对福利悖论现象的描述仅陈述了工作家庭平衡制度未能实现立法初衷是由于单项措施相互影响的事实,并未深入分析不同单项措施如何组合更易于或更不易于产生福利悖论及其具体原因。本文试图通过比较不同国家与地区间的工作家庭平衡制度实施效果的实证数据,探析产生福利悖论的原因并寻求破解之道。

(二)比较探析单项措施组合与福利悖论相关性及原因的指标设计

如前所述,工作家庭平衡制度中家庭福利措施的慷慨度越高或就业措施家庭友好度越高,未必意味着女性更能逃离传统的劳动性别分工角色,轻松在就业市场上与男性竞争。工作家庭平衡制度是否可实现制度初衷,还取决于相关政策是否同时鼓励两性就业或同时鼓励两性照护家庭。本文将不同单项措施组合的工作家庭平衡制度立法模式的实施效果分为家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度和劳动性别分工公平度三项指标进行观察统计,三项指标可分别通过综合评价单项措施的实施效果得出。借助前文各单项措施实施效果对女性就业影响的跨国比较研究可知,无论单项措施如何组合,实惠且普遍提供的公共照护服务、时长恰当且两性分配比例恰当的亲职假都能较好地促进女性就业,而无条件且慷慨的现金福利、亲职假的低工资替代率都有碍女性就业率。因此,三项指标可设定为:一是家庭福利措施慷慨度可通过公共照护服务及家庭津贴或育儿津贴反映,程度高意味着对3岁以下儿童提供公共照护服务并提供无条件普遍的现金福利,程度低意味着未能提供上述福利。二是就业措施家庭友好度可通过亲职假制度的时长反映,程度高意味着亲职假制度提供了充分的20-30周以上的带薪假期,程度低意味着假期低于20周或仅有无薪或低薪亲职假。三是劳动性别分工公平度可通过亲职假制度在两性间的分配比例与亲职假期间工资替代率反映,程度高意味着产假与父育假比例相当且高工资替代率,有利于消除男女工资差异的负面影响,程度低意味着产假与父育假比例失当且工资替代率较低。

二、福利悖论视角下工作家庭平衡制度立法模式的比较分析

(一)工作家庭平衡制度立法模式的实施效果比较

依据美国学者Joya Misra等人对主要福利国家工作家庭平衡制度的模式分类,[13]分析不同立法模式下家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度和劳动性别分工公平度的特征,即可得知三项指标如何影响工作家庭平衡制度的实施效果。

第一,女性持家模式(Primary Caregiver Strategy)。采用该模式的国家通常提供便利的公共照护服务、长时间的产假及充足的家庭津贴或育儿津贴。有的国家虽然不提供充足且实惠的公共照护服务,但规定全职工作的女性可领取3年育儿津贴和养老补助金(兼职工作者可领取10年)。由于不鼓励女性全职就业,与其他模式相比,该模式使女性在就业市场面临的“母职惩罚”较为严重,尤其是单身母亲,既受到就业市场排挤无法获得足够收入,也无法依靠丈夫的收入。采用该模式的国家有奥地利、德国、日本、卢森堡和荷兰。还有一类与女性持家模式类似的地中海模式(Mediterranean Strategy),但福利政策的慷慨程度相对较低,由于总体特征类似,常与女性持家模式合并讨论。采用该模式的国家有希腊、意大利、葡萄牙和西班牙。可见,女性持家模式鼓励女性追求可将工作与照护责任相结合的兼职工作,不鼓励女性全职工作,并以慷慨的家庭福利措施补偿无法全职工作的女性在照护工作中的付出,最终将进一步固化传统劳动性别分工。该模式的特征为就业措施的家庭友好程度较低,家庭福利措施慷慨度较高但仅对女性提供,劳动性别分工公平度较低。

第二,兩性养家模式(Primary Earner Strategy)。该模式的就业政策鼓励两性都参与就业养家,但就业政策和家庭福利措施对有家庭责任者的支持较低。该模式下,国家不提供公共照护服务,立法者认为家庭领域属于私人事务,国家不应干预,而是通过就业政策保障女性公平参与劳动,使其拥有薪水购买商品化的托儿服务或由雇主提供育儿津贴和产假薪水。这一模式的基本逻辑在于对成年人作为“劳动者”这一身份的优先考虑。该模式忽略了托儿服务由私人承担造成的家庭经济压力,需要其他家庭成员或朋友调整自己的全日制工作模式才可提供帮助,而此类帮助通常也由女性提供——有偿照护服务行业以女性劳动者为主,无偿照护的提供者通常也是女性。采用该模式的国家有澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、瑞士、英国和美国。该模式特征为就业措施的家庭友好程度较低,家庭福利措施慷慨度较低,立法者无意解决劳动性别分工问题。

第三,女性选择模式(Choice Strategy)。该模式下,立法者仅鼓励女性平衡工作与家庭,而非促进男性平等参与照护工作。相关家庭福利仅向女性劳动者提供,对承担双重责任的女性提供了高质量的托儿服务和慷慨的育儿假,而无业的母亲也可以得到丰富的育儿津贴。虽然家庭福利措施和就业措施家庭友好度较高,男女就业率差异较小,但由于没有调动男性参与分担照护责任的积极性,未能打破传统的劳动性别分工,女性就业率较高却集中于发达的福利机构,福利制度越发达越加剧了职业性别隔离,仍不利于实现性别平等。采用该模式的国家有比利时和法国。该模式的特征为就业措施的家庭友好程度较高,家庭福利措施慷慨度较高但仅对女性提供,该模式重视并奖励同时参与社会化劳动和家庭照护工作的女性,其政策对女性的劳动性别分工立场是矛盾的。

第四,两性平衡模式(Earner Carer Strategy,也称为斯堪的纳维亚模式)。该模式通过税收转移支付的方式提供家庭津贴帮助劳动者平衡工作与家庭并提供高质量的公共托儿服务。在就业措施方面,国家鼓励两性休育儿假,缩短每周工时。此类措施为有工作的父母提供了最直接的支持,有效地缩小母亲与非母亲女性就业率的差距。采用该模式的国家有丹麦、芬兰、冰岛、挪威、瑞典。该模式的特征为就业措施的家庭友好程度较高,家庭福利措施慷慨度较高且对两性提供,该模式鼓励男性参与照护,鼓励女性参与社会化的劳动,尝试重构劳动性别分工。

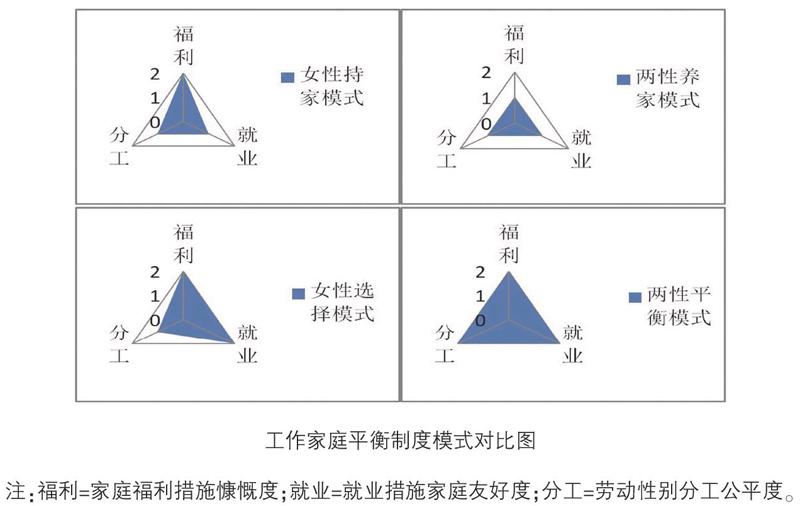

将上述四类工作家庭平衡制度立法模式的家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度、劳动性别分工公平度三个指标进行图形化对比,可直观发现福利悖论程度差异。将家庭福利慷慨度较高的记为2,较低的记为1;就业措施家庭友好度较高的记为2,较低的记为1;劳动性别分工在两性间更公平的记为2,较支持女性持家的记为1,以雷达图画出三条轴线进行表达,可得下图。

(二)工作家庭平衡制度实施效果差异成因的社会性别视角分析

第一,通过比较女性持家模式和两性养家模式可知,家庭福利慷慨度和就业措施家庭友好度需同时提高。仅侧重提高一类措施时,依旧无法同时实现就业和家庭中的性别平等。女性持家模式仅提高家庭福利措施慷慨度,该模式虽然支持女性平衡工作与家庭,但对女性参与职场竞争的帮助较小,男女就业不平等相对严重。两性养家模式侧重于仅保障就业环境的两性平等,其就业促进措施虽然有利于女性进入劳动力市场,却缺乏公共家庭福利支持。该模式下,福利供给主要由雇主提供,无法购买商品化照护服务的中低收入女性群体难以获得较好的职业发展。女性群体之间的就业层次和贫富差距因此被放大,富裕的劳动者更容易进入较高的就业层次,贫困的女性劳动者则难以改变现状。可见,仅以单一轴线为目标发展工作家庭平衡制度,无益于提高劳动性别分工的公平度。

第二,通过比较两性平衡模式和其它三类模式可知,即使女性选择模式采用双轴框架,同时提供慷慨的家庭福利和家庭友好型就业措施,由于对劳动性别分工的矛盾定位,同样无法促进性别平等。可见,工作家庭平衡制度的劳动性别分工公平度影响了两性就业表现差异的程度。已有相关研究的结论表明,工作家庭平衡制度是否挑战了传统劳动性别分工,影响其实施效果。美国学者Michelle J. Budig等人的研究表明,当社会性别文化支持母亲就业时,产假和公共照护服务可明显使母亲收入增加,而当社会性别文化支持由女性主要承担家庭照护责任时,相关政策与收入的关系就不显著,甚至有负面影响。[14]美国学者Cotter David等人的研究认为,即使立法者认同性别平等主义,但依旧认为女性是主要持家者时,那些试图帮助女性平衡工作与家庭的政策也将优先考虑女性的家庭责任,并据此改进促进女性就业的措施,如延长产假和支持兼职工作,以便让女性有时间照顾家庭。[15]我国学者的相关研究同样发现了无偿照护责任分配不公对女性就业的负面影响。如魏敏认为,两性劳动分工不公引发了就业市场结构性歧视,虽然女性有进入就业市场的机会,但对女性“照护者”身份的定位,形成了两性职业隔离。[16]郑玉敏认为,性别本质主义和公私领域的二元划分对我国女性工作权立法产生负面影响,仅对女性提供的育儿假制度加剧了雇主的隐性性别歧视,进一步固化劳动性别分工,暴露了我国立法对女性地位和作用的忽视。[17]

政府通常通过福利制度及税收制度等手段进行国民收入再分配,以促进结果平等或实质平等。根据英国学者鲍勃·赫普尔的“平等”观点,实质平等指的是机会、能力、结果的平等,应当包括程序平等、个人享有选择自由及获得选择能力的可能性。[18]因此,工作家庭平衡制度中的各类福利供给是为了解决照护者与非照护者之间的再分配手段,即主要向承担较多无偿照护责任的女性提供经济补偿。若福利供给未能改变女性在劳动力市场上的不利地位,则仅能实现对个体经济待遇落差上的弥补——这是对过去的不公待遇结果进行的补偿,却无法改变不公经济待遇的源头。若想促进两性之间的就业能力平等,需要重新分配的不仅是经济待遇,还应当重新分配两性之间的社会分工内容,使无偿照护者具有获得选择能力的可能性。慷慨的家庭福利措施和家庭友好型就业措施若不以重构劳动性别分工为目的,只能沿着传统的无偿照护责任去家庭化的目标实施时,由于社会化的公共照护服务的提供者依旧是女性,无偿照护责任只是在不同的女性群体之间流转,将无法实现无偿照护去女性化的目标。最终因立法模式无益于解决持续存在的职业性别隔离问题,从而难以实现同工同酬,既不利于改变家庭内无偿照护劳动的性别分工,也无法帮助女性平衡工作与家庭冲突,由此产生福利悖论,使工作家庭平衡制度失灵。英国学者Sandra Fredman认为,只有在父母双亲平等承担育儿职责时才会产生两性之间真正的实质平等改革。仅针对女性采取的工作家庭平衡措施尽管用意良好,却固化了其作为照护者的角色,并加重其遭遇不利境遇的风险。但这不意味着不应该对父母作出特殊规定,否则将重蹈形式平等的覆辙。相反,只有在这些措施适用于父母双方时,才能实现真正的变革。[19]

从社会性别视角分析,“女性持家模式”和“女性选择模式”的性别平等观念皆为仅强调“补偿弱者”,针对已经处于弱势地位的提供无偿照护的女性进行补偿,而非考虑“重构分工”。过于强调“补偿弱者”易造成仅安抚弱者但保持现有不公分工的后果。只有强调“重构分工”才意味着打破现有分工,从根本上改变弱势地位,促进两性之间的能力平等。因此,“补偿弱者”应被视为借助工作家庭平衡制度实现性别平等的手段之一,而非最终目标。根据前述模式对比可知,三条轴线共同影响了女性的就业表现。只有两性平衡模式,因立法者致力于同时发展三条轴线,有效地破解了福利悖论。若想实现性别平等,应当借鉴“两性平衡模式”,将“重构分工”视为工作家庭平衡制度立法目标。对比主张劳动者自食其力的“两性养家模式”和帮助两性劳动者摆脱家庭责任之累的“两性平衡模式”可知,加大对家庭福利政策和家庭友好型就业措施的财政投入可以从根本上改善劳动者的工作与家庭冲突,充足的财政投入可使两性劳动者同时受益。可见,当没有任何劳动者需承担家庭照护职责,两性之间分担无偿照护劳动的冲突也将消弭。因此,“重构分工”还应解决工作与家庭冲突的经济根源——因承担无偿照护责任而影响有酬劳动机会的现象,即应在就业政策、经济政策和家庭福利政策等方面为有家庭责任的劳动者提供慷慨帮助。

综上所述,工作家庭平衡制度破解福利悖论的路径应该概括为从“自食其力”向“充足福利”发展,从“补偿弱者”向“重构分工”发展,即以三条轴线共同发展作为立法改良的方向。

(三)三轴框架立法理念影响下工作家庭平衡制度改良的国际趋势

根据前述结论,三条轴线数值越大且越平衡则越有利于破解福利悖论,按照三轴雷达图的计分规则,三角面积越大的工作家庭平衡制度立法模式,越有利于男女劳动者实现工作与家庭平衡。四种模式面积从大到小排列依次为两性平衡模式、女性选择模式、女性持家模式、两性养家模式。可见,立法模式越接近两性平衡模式的三轴立法框架,越有利于破解福利悖论。虽然各国的立法模式都较为稳定,但发达国家的立法者已注意到三条轴线交叉影响性别平等,为了破解福利悖论,各国的立法正逐渐向两性平衡模式趋同,表现为不同程度的现金福利或税收转移支付的减少、公共照护服务增多、父育假增加。英国学者Jane Lewis根据经济合作与发展组织发布的全球家庭福利财政支出数据分析发现,各福利国家的现金福利供给虽减少但依旧是最主要的家庭福利支出類型,针对带薪育儿假的财政支出也依旧成为各国常态,但产假、父育假及父母通用育儿假的费用比例正发生改变。各国家庭福利慷慨度提升主要体现为公共照护服务的增加。[20]法国学者Emanuele Ferragina观察各国工作家庭平衡制度变革的比较研究结论认为,对于女性持家模式而言,增加公共照护服务供给对鼓励女性全职就业的影响十分显著,即鼓励女性全职就业;对两性养家模式而言,提高家庭福利供给并通过高薪父育假制度可以有效引导男性参与照护责任;对女性选择模式而言,仅需采用高薪父育假制度,即可明显地增加男性参与照护责任的时间,逐步改变劳动性别分工。[21]可见,各国工作家庭平衡制度的立法模式破解福利悖论的路径虽各不相同,但总趋势皆为将单轴或双轴的立法框架改良为三轴立法框架,构建目标多元且协调的单项措施组合,从而进一步完善工作家庭平衡制度。

三、我国工作家庭平衡制度立法模式评析与完善路径

(一)我国的工作家庭平衡制度立法模式

根据前文所述工作家庭平衡制度的评估方法与评估标准,分别考察我国现行工作家庭平衡制度的家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度、劳动性别分工公平度,可判断我国现行工作家庭平衡制度的立法模式。

第一,我国家庭福利措施的慷慨度较低。由国家财政支持的公立幼儿园及照管放学后儿童的“4点钟学校”可视为我国的公共照护服务措施。但此类机构的入学机会并非全面覆盖所有儿童,公立幼儿园数量不足,需通过抽签才可获得入学机会,“4点钟学校”仅在福建、浙江等部分地区推广。在现金福利方面,我国没有针对有家庭责任者的普遍的育儿津贴和税收转移支付,育儿津贴主要针对的是困境儿童,如孤儿或贫困家庭的儿童,而非普适性的福利措施。[22]有学者认为,中国发展幼儿设施,主要目的在于发展儿童早期教育,提高国民素质,而不是为了解决家庭照顾的责任,因此由教育部而非民政部主管。而中国发展社会养老机构,主要是为了应对老龄化的挑战,尽管客观上起到缓解家庭照顾冲突的作用,但初衷不是针对劳动者承担的老年照护责任。中国发展多种形式的基本社会保障,目的是提高全体社会成员的生活质量,营造安定有序的社会环境,没有考虑减轻家庭照顾的负担。由于对工作家庭冲突的认识不足,中国基本公共服务的政策中鲜有针对家庭照顾的内容。[23]我国的工作家庭平衡制度反映了立法者认为家庭照护责任可由家庭成员互济解决,而非由政府承担,工作家庭平衡制度表现为照护职责家庭化的特征。鉴于我国没有全面覆盖的公共照护服务和针对照护需求的现金福利供给,家庭福利措施的慷慨度较低。

第二,我国就业措施的家庭友好度处于中等程度。根据有家庭责任劳动者的带薪亲职假的类型丰富度、时长、假期薪水的工资替代率等,可观察就业措施的家庭友好度。在全国性立法层面,仅规定了产假类型的亲职假制度。按照《女职工劳动保护特别规定》,产假为98天(约14周),各地的地方性立法将其增至128至180天不等。与前述统计20-30周为产假最佳时长的结论相比,我国的法定产假时长约18-25周,长度适中,可较好地保障女性的育儿需求,但现行制度无法覆盖在非正规经济体中就业的女性及无业的全职家庭主妇。而针对照护其他患病或残疾的成年家人的带薪亲职假措施,仅有地方性法规的规定。以福建省的地方性法规为例,独生子女照护60周岁以上需住院的父母可休10天带薪护理假。该休假制度需同时满足“60周岁”“需住院”“独生子女”的条件。实践中,家庭里有照护需求的对象还可能是已结束哺乳期的年长儿童以及患病或残疾的配偶、配偶的父母、不满60周岁需住院的父母、需要居家照护的父母、非独生子女的父母,无法被现行亲职假制度覆盖。在亲职假的工资替代率方面,虽然《女职工劳动保护特别规定》和各省关于父育假、家人护理假的法规都规定了亲职假期间工资应照发,但笔者在福建省调研发现,许多企业对条例中“工资”的认定仅为基本工资,不包含绩效工资。换言之,休产假和父育假意味着收入的减少。我国现行就业措施虽然规定了长度适中的产假制度,但由于仅关注儿童照护和部分老人照护的需求,忽视了其他类型照护需求对劳动者就业的负面影响,现行亲职假制度不足以解决劳动者的工作家庭冲突。亲职假收入的工资替代率较低且由雇主承担主要的成本,易引发对照护者的歧视。综上所述,我国现行就业措施的家庭友好度评级为中等。

第三,我国现行的工作家庭平衡制度的劳动性别分工公平度较低。劳动性别分工公平度可考察父育假与产假的比例。另外,几乎所有的比较研究都表明,廉价的公共照护服务有利于母亲就业,该措施被认为是对母亲就业影响最大的家庭福利政策之一。[24]因此,公共照护服务的普及度也可作为劳动性别分工公平度的指标。我国的父育假制度尚未在全国范围内普及,多数省份仅规定了男性劳动者可休15天带薪父育假。以福建省为例,《福建省人口与计划生育条例》第41条规定了称为“照顾假”的父育假制度,符合该条例进行计划生育的夫妻,女方产假延长为158日至180日,男方照顾假为15日,产假与父育假比例失当。如前所述,我国缺乏全面覆盖且廉价的公共照护服务,而是把女职工特殊保障的责任施加给用人单位,《女职工劳动保护特别规定》中对用人单位规定了22项义务,而政府责任未有充分体现,不利于改变传统的劳动性别分工。通过笔者在福建省的实证研究的结论表明,现行工作家庭平衡制度立法对女职工的特殊保护产生了负效应:由雇主承担主要成本的产假制度使我国女性面临生育歧视;禁忌劳动规定忽视了女性个体之间的差异,也忽视了男性参与高危劳动需要特殊保护,“一刀切”的做法使女性劳动者就业机会受限;即使雇主不歧视女性劳动者,家務劳动也严重影响低层次女性就业率和就业层次,甚至直到子女成年,才得以进入职场。[25]可见,我国现行的工作家庭平衡制度的劳动性别分工公平度较低。

综上所述,从就业措施家庭友好度和家庭福利措施慷慨度两条轴线评价,我国仅有亲职假制度以工作家庭平衡为立法初衷,公共照护服务的立法基点则是儿童或老年人福利的供给。从劳动性别分工公平度角度轴线考察,现行立法仅强调补偿无偿照护者,而非重构劳动性别分工。两性间不成比例的亲职假制度,未能积极改变女性在社会分工中的不公地位。鉴于我国工作家庭平衡制度的家庭福利措施慷慨度较低、就业措施家庭友好度中等、劳动性别分工公平度较低的特征,我国现行制度更接近“两性养家模式”,但因现行制度安排了长度适中的带薪产假、提供了一定覆盖范围的公立幼儿园与“4点钟学校”等公共照护服务与设施,其家庭福利措施慷慨度和就业措施家庭友好度比典型的“两性养家模式”稍高。总体而言,我国现行工作家庭平衡制度的目标定位为以劳动者“自食其力”照护家庭成员为主,公共照护服务供给为辅;以补偿女性的弱势地位为目标,尚未致力于“重构分工”。结合前文结论可知,若想破解福利悖论,在家庭福利措施慷慨度和就业措施家庭友好度方面,应从“自食其力”向“充足福利”方向发展;在劳动性别分工公平度方面,应从“补偿弱者”向“重构分工”方向发展。因此,我国工作家庭平衡制度的改革方向应为构建福利水平较高且使两性劳动者可共同受惠的工作家庭平衡制度。

(二)我国工作家庭平衡制度的完善路径

第一,以三轴立法框架构建工作家庭平衡制度。在提高就业措施家庭友好度和家庭福利措施慷慨度的同时,也应注意是否有益于改善劳动性别分工公平度,以实现两性的能力平等为立法目标。具体而言,一是应明确由政府作为“照护需求”的责任者,提高家庭福利措施慷慨度。我国需要改变照护责任仅由用人单位和劳动者自担的现状,将照护责任由个人自担转向社会共担。针对用人单位负担过重造成生育歧视的问题,国家应立法认可无偿照护劳动的价值,向采用工作家庭平衡措施的企业提供社会福利津贴或减税措施,帮助有家庭责任的男性与女性减轻照护负担,平衡工作与家庭的关系。二是提高公共照护服务供给水平。来自荷兰的实践表明,国家投入公共照护设施有助于提高女性就业率,由此增加的税收,其数额大于建立和维护公共照护设施的成本。国际劳工组织相关研究还发现,对新兴经济体和发展中国家而言,无法提供公共照护福利的现实,阻碍了两性平等就业的实现。[26]建议政府加大对公立幼儿园及“4点钟学校”的财政支持。三是对有照护责任的劳动者提供家庭福利。如通过减税制度,减轻照护者的经济负担,除育儿和养老责任外,还需认可劳动者对家中残疾者、患重病者的照护负担。四是以重构劳动性别分工为前提,提高就业措施的家庭友好度。针对女性为主要持家者的现状,立法应致力于通过家庭友好型就业措施在两性间重新分配无偿照护劳动,而非构建仅对男性劳动者或部分女性劳动者友好的就业措施。具体而言,在亲职假制度方面,在现有产假、父育假和家人护理假制度基础上,建议设置灵活工时制,缩短有家庭责任劳动者每周或每日的工作时间,满足劳动者的育儿需求及照护其他近亲属的照护需求。在假期时长方面,为男性和女性分别安排时长比例相当的育儿假,以鼓励男性照护幼儿。根据国际劳工组织开展的调研发现,父育假时长和父亲护理时间之间存在正相关。父育假最长的国家,男性平均至少花女性的60%时间参与无偿照护。[27]此外,还应当提升假期收入的工资替代率,避免因照护责任导致家庭收入减少,而仅由收入较低的女性使用亲职假。

第二,提升广义工作家庭平衡措施的性别敏感度。广义的工作家庭平衡措施是指虽然不以改善照护者就业状况为立法目标,但指向的是对平等就业有影响的相关立法或政策。如应考虑到宏观的劳动与社会保障政策对两性就业的差异化影响:由于大多数女性在非正规经济体或弱势行业就业,当失业津贴、家庭福利等社会保障的财政支出下降时,对女性就业率或贫困率造成的影响将大于男性。社会保障中各项福利的供给水平同样影响性别平等的实现,随着社会人口的老龄化,若社会保障支持的养老金福利或残疾、医疗等福利供给不足,同样将加重女性的照护负担。此外,限制加班的政策可防止更多加班机会由本就较少承担家务的男性占有,造成两性收入差距增大及男性过劳死风险的增大。因此,更包容的宏观经济政策必须辅之以性别敏感型的政策,将性别视角整合到社会保障体系的设计、实施和评估当中,社会保障体系需反映两性的特征、需求与处境。[28]健全工作家庭平衡制度还应结合宏观经济环境,考察就业和社会保障政策之外的其它政策对不同性别和不同阶层的劳动者的影响,如税收政策。美国学者Michelle Budig等人的研究表明,为防止家庭福利丰厚影响低收入家庭女性积极就业的意愿,有的福利国家对夫妻中承担照护责任但也参与就业的辅助养家者(无论男女)征收更低的税率,以减少因雇主生育歧视造成的收入差异,鼓励女性积极就业获得另一种经济奖励。[29]鼓励非正规经济体正规化的举措也有利于促进性别平等。在职业性别隔离状态下,女性集中的灵活就业岗位收入偏低。因此,若通过立法引导非正规经济体中的就业岗位正规化,可吸引男性选择灵活就业来平衡工作与家庭,破解职业性别隔离。

总之,工作家庭平衡制度以帮助有照护责任劳动者平衡工作与家庭为核心,其最终目标应是鼓励有家庭责任劳动者参与就业,而非引导一部分劳动者积极就业的同时引导另一部分劳动者积极持家。后者虽然可实现整个社会的工作责任和家庭责任的平衡,但却以牺牲一部分劳动者的利益为代价,在传统劳动性别分工文化下,牺牲的通常是女性劳动者的平等就业权。工作家庭平衡制度若不致力于重构劳动性别分工,越慷慨的福利供给越易导致女性劳动者远离就业市场,无法实现每一个有家庭责任劳动者都可积极参与就业的制度初衷,由此产生福利悖论。因此,工作家庭平衡制度在提高家庭福利措施慷慨度、就业措施家庭友好度的同时,还需保障较高的劳动性别分工公平度,方可破解福利悖论。

【参考文献】

[1]何雅菲.从“劳动平权”到“友善家庭职场”——女性就业保障的国际方略与治理困境[J].理论月刊,2018,(10):152-157.

[2][13]Misra J,Budig M J and Moller S. Employment,Wages,and Poverty:Reconciliation Policies and Gender Equity[J]. Journal of Comparative Policy Analysis:Research and Practice,2007,9(2):135-155.

[3]Tavora I.Understanding the High Rates of Employment among Low-Educated Women in Portugal [J].Gender,Work and Organization,2012,(19):93-118.

[4]De Henau J,Meulders D and ODorchai S.Maybe Baby:Comparing Partnered Womens Employment and Child Policies in the EU-15[J].Feminist Economics,2010,(16):43-77.

[5]Ferragina E.The Welfare State and Social Capital in Europe:Reassessing a Complex Relationship[J].International Journal of Comparative Sociology,2017,(58):55-90.

[6]Jaumotte F.Labour Force Participation of Women[J].OECD Economic Studies,2003,(37):51-107.

[7]Sánchez-Mangas R and Sánchez-Marcos V.Balancing Family and Work: The Effect of Cash Benefits for Working Mothers[J].Labour Economics,2008,(15):1127-1142.

[8]Stadelmann S I.Dimensions of Family Policy and Female Labor Market Participation[J].Governance,2011,(24):331-357.

[9]Helga M.H.Welfare State and Women Power:Essays in State Feminism[M].Oslo:Norwegian University Press,1987.

[10][12]Hadas Mandel and Moshe Semyonov.A Welfare State Paradox State Interventions and Womens Employment Opportunities in22Countries[J].American Journal of Sociology,2006,111(6):1910-1949.

[11]Mandel H.Rethinking the Paradox Tradeoffs in Work-Family Policy and Patterns of Gender Inequality[J].Community, Work&Family,2011,14(2):159-176.

[14]Michelle J B,Misra J and Boeckmann I.The Motherhood Penalty in Cross-National Perspective Importance of Work-family Policies and Cultural Attitudes[J].Social Politics: International Studies in Gender,State and Society,2012,19(2):163-193.

[15]David C,M H Joan and Vanneman R.The End of the Gender Revolution?Gender Role Attitudes from1977to2008[J]. American Journal of Sociology,2011,(117):259-289.

[16]魏敏.社會性别视角下的劳动法律制度[M].镇江:江苏大学出版社,2010.

[17]郑玉敏.家庭责任分担立法与女性平等工作权的实现[J].法学杂志,2010,(5):55-58.

[18](英)鲍勃·赫普尔.平等法(第二版)[M].李满奎译.北京:法律出版社,2020:42-51.

[19]Fredman S.Facing the future: Substantive Equality under the Spotlight[EB/OL].https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1649991.

[20]Jane Lewis.Work-family Balance,Gender and Policy[M].Cheltenham:Edward Elgar Publishing,2009:95.

[21]Ferragina E.Does Family Policy Influence Womens Employment?:Reviewing the Evidence in the Field[J].Political Studies Review,2019,17(1):65-80.

[22]邓锁.从家庭补偿到社会照顾:儿童福利政策的发展路径分析[J].社会建设,2016,(2):28-36.

[23]刘伯红等.工作和家庭的平衡:中国的问题与政策研究报告[R].北京:国际劳工组织,2008.

[24]Ferragina E.The Welfare State and Social Capital in Europe:Reassessing a Complex Relationship[J].International Journal of Comparative Sociology,2017,(58):55-90.

[25]王铀镱.女性主义视角下女职工劳动权立法保障的实证研究[J].甘肃理论学刊,2020,(1):86-93.

[26]ILO.Towards a Better Future for Women and Work-Voices of Women and Men[EB/OL].https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_546256/lang--zh/index.htm.

[27]ILO.Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work[EB/OL].https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm.

[28]ILO.World Employment Social Outlook Trends for Women-2017[EB/OL].https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/WCMS_557077/lang--en/index.htm.

[29]Michelle J.et al.Work-Family Policy Trade-offs for Mothers Unpacking the Cross-National variation in Motherhood Earnings Penalties[J].Work and Occupations,2016,43(2):119-177.

(責任编辑:苗政军)