网络聚合与集体欢腾:国庆阅兵仪式如何影响青年群体集体记忆建构

郭云娇 陈斐 罗秋菊

[摘 要]青年群体是新时代爱国主义情感培育的关键对象。中华人民共和国70年国庆阅兵仪式作为建构集体记忆的重要媒介,对青年人的国家认同感与爱国主义情感培养发挥着积极的作用。研究立足于社交平台“豆瓣”中一个最大规模的线上讨论小组“豆瓣鹅组”,将网络社群中的青年群体作为主要研究对象,通过网络文本数据爬取和半结构访谈相结合的方法,探究阅兵仪式在国家集体记忆建构中的媒介作用,阐释从个体记忆唤醒到集体记忆生成的动态过程、要素与特征,并完善仪式建构集体记忆的链条模型。研究发现:(1)国家庆典仪式对个体记忆唤醒是由外部提醒和内部驱动两方面因素共同促成。(2)国家庆典仪式对群体的集体记忆的建构过程呈现出当下性、结构性和群体性的特征,由仪式建构的集体记忆对个体的影响主要体现在认知、情感和行为3个层面,具体表现为个体的国民意识、家国情怀和爱国行动3个方面。文章既以中国本土化的大型节庆仪式研究深化了仪式的集体记忆功能与理论内涵,也为网络社群时代强化国家庆典仪式的爱国情感培育功能提供可操作的实践方式与思路。

[关键词]国家庆典仪式;集体记忆;爱国情感;豆瓣鹅组

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2021)08-0127-13

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2021.08.015

引言

法国历史学家雅克·勒高夫(Jacques Le Goff)在其著作《历史与记忆》中认为,基本的记忆活动本质上属于个体的复述行为,记忆这一概念放置在社会学领域中,其首要特征便是社会功能:于个体,记忆是个体间信息交流和情感共鸣的工具;于整个社会,记忆承担起刻画历史,预期未来的重要作用[1] ,但人类记忆研究领域的学者已经达成普遍共识:记忆的产生与消亡是同时存在、同步进行的。不管人们多渴望记忆,但在个人记忆的空间和领域中遗忘是一种常态[2],人脑的记忆信息储量存在阈值[3]。而记忆得以代代延续,其所依靠的是有组织的公共性的集体交流。在人类社会的早期,各种庆典和仪式就是无文字的社会用来把文化内涵的扩张情境制度化的最典型形式,也就是说当记忆以回忆的方式进行时,其起初就呈现在节日里的庆祝仪式当中[4]。可见,节庆仪式是集体记忆建构的重要媒介,可以成为重塑与建构记忆的特有通道。国庆仪式通过各种符号对过去社会历史文化场景进行的再现,是集体记忆的重要表达形式,而集体记忆是建立个人和集体身份认同的一个关键组成部分[4]。在现代化、信息化和全球化的发展情境中,尽管当代青年对国家的发展历史逐渐缺乏具象的感知,但定期举行纪念性活动往往能够使特定的历史过程在个体的脑海中重复或再现[1],这为集体记忆的建构提供了仪式空间,其在当代青年人家国记忆唤醒、集体记忆建构和国家认同感增强的过程中承担起至关重要的角色。

随着社交媒体的高度化与社群化,网络社群已成为青年群体表达自我认知与情感记忆的重要平台。据统计,截至2019年6月,我国网民中10~39岁网民群体占网民整体的比例为65.1%,其中,20~29岁的青年群体占比最高,达24.6%1。与无自主性的接受传统媒介信息不同,青年群体在网络媒介上主动接收和使用信息,并同时生产和传播信息[5]。此外,根据新浪微博于2019年10月3日公布的数据显示,国庆阅兵仪式播出70小时内微博直播累计播放量达到6.8亿,累计互动量达1928万2。该数据表明,青年群体不仅积极参与到国庆阅兵式仪式的观看之中,且在观看过程中通过社交媒体网络完成了大量的互动。因此,有关国庆阅兵仪式对青年群体的记忆及情感影响研究,有必要考虑到社交媒体平台的中介作用,以及网络社群中的青年群体的情感表征与记忆信息传播情况。对网络聚合下的国家庆典仪式-集体记忆-爱国情感这一主题的关注与探究,一方面有助于我们获知节庆仪式在现代互联网媒介空间中的记忆信息的聚合和扩散过程,以及国庆仪式作为记忆媒介如何将个体微小的记忆信息由个体层面延伸到了群体层面;另一方面有助于拓宽对中国本土案例的记忆研究,这不仅对我们理解节庆仪式的记忆功能和价值具有启发性,同时也对青年爱国主义情感的培育与国家认同的塑造具有重要的现实意义。

那么,70年国庆阅兵仪式影响个体记忆唤醒的因素有哪些?国庆阅兵式对青年群体集体记忆的建构过程与特征是什么?集体记忆又是如何对个体的认知、情感、行为产生影响的?基于此,本文将中国网络社交平台“豆瓣”作为主要研究场域,并选取“豆瓣”网络社群中的最大规模的线上讨论小组“豆瓣鹅组”,将该小组中参与国庆节阅兵仪式相关话题讨论的中国网络青年作为主要研究对象,在个案剖析中通过群像分析的方式,强化国庆阅兵仪式对集体记忆在个体与群体间爱国情感影响的过程阐释,突出集体记忆在国家情感培养中的中介作用,最终建立国家庆典仪式对集体记忆建构与个体的归属功能模型。

1 文献综述

1.1 网络媒介空间下的个体记忆与集体记忆

“记忆”诞生初始,便是一个广泛存在于生物神经学领域的概念,被视为人类的一种个体器官功能,后续该领域的研究也延伸到其他靈长类动物个体、哺乳动物个体等,而关于“记忆”的研究深入到人类心理学、社会学领域,经过了漫长的历史发展与复杂的学科交融。个体记忆的内容并非由记忆主体完全决定,而是受到社会文化范式、意识形态以及情感等因素的影响[6]。尤其是网络媒介空间的发展,其对个体记忆的唤醒以及集体记忆的形成都具有革命性。网络媒介空间下的记忆作为一种“聚合记忆”,其是在个体记忆基础上的更为复杂的集体记忆[7]。

一方面,网络媒介情境的“去中心化”特征,为记忆书写的“泛众化”提供了空间。随着互联网对个体的赋权,公民化书写记忆已成为可能[8],社会中的各个群体、每个个人都能成为集体记忆的书写主体,即时性、开放性和高度互动性为集体记忆的建构提供了无限想象空间[9]。可以说,网络媒介是一个不间断叙事空间,无数个体在网络空间中集聚、分享以及发布信息,人-媒介-信息的聚合则不断对记忆形成扰动和塑造。另一方面,网络媒介仪式的“超时空性”与“高互动性”,深刻影响集体记忆的唤起和社会功能发挥。互联网时代的“记忆场”不仅具有“超时空边界”与“高度情景化”的空间性特征[10],同时互联网的存在让大部分图像储存在虚拟空间里,在数字图像分散式和网络化的特征中,记忆的社会功能得以再度发挥,使互联网深刻影响记忆的塑造[11]。故有学者指出,新的网络媒介环境也促使集体记忆的研究要以新媒介带来的个体话语力崛起以及社会结构变迁作为重要背景展开[12]。而网络媒介发展情境下的仪式,其社会化功能的变迁和拓展也值得更深一步地探讨。

当下已有部分学者将目光聚焦于网络媒介传播情境中的国庆阅兵仪式及其对集体记忆的建构,并肯定了新网络媒介空间在仪式意义的建构与传递中所发挥的作用:网络媒介互动仪式空间中所建构情感符号能唤起并强化历史文化记忆和国族归属感[13];网络中的互动模式可弥补受众因远离仪式现场而带来的观众兴趣冷淡 [14],非在场观众在空间中参与讨论可实现“情感再生”,创造“想象的共同体”的空间,强化集体的价值观念[15],使大众信念中的感情流向一个共同的目标[16]等。但目前关于仪式在新网络媒介条件下如何唤醒个体记忆,尤其是网络社群对个体记忆信息的聚合和扩散,其又是如何影响群体的集体记忆建构与功能发挥的过程阐释尚显不足。

1.2 国家庆典仪式、集体记忆与情感认同

仪式活动通常被界定为象征性的、表演性的、由文化传统所规定的一整套行为方式[17],尽管其往往不具有特定的目的和实用价值,但节庆、仪式活动与记忆之间却有着密切的关联:仪式不仅具有记忆功能,且可延续社会认同[18]。美国社会学家、人类学家保罗·康纳顿(Paul Gonnerton)指出,仪式语言不仅是一种记忆手段,并且具有控制力和渗透性[19]。

一方面,集体记忆是连接庆典仪式与情感认同的重要中介力量。庆典既可以唤醒旧的集体记忆,也可以建构新的集体记忆,而集体记忆能够制造共识和辐射话语力量,因此可以推进社会认同[20]。已有部分学者探讨仪式活动对集体记忆、地方认同等的建构过程及其机制,认为仪式活动形成象征空间并用于承载集体记忆,从而强化地方认同[21]。此外,阅兵仪式为国家的集体记忆建构提供了“仪式空间”[22],而集体记忆不仅可以激发爱国情感[23],也能够增强民族凝聚力和提升认同度,从而维持群体的稳定和完整[24]。存在于欢腾时期和日常生活时期之间的明显空白,事实上是由集体记忆作为一个中介变量填充和维持着的[25]。然而,群体的记忆只有通过个体记忆实现,并体现于个体记忆之中[26]。故尽管目前已有研究已对国家庆典仪式-集体记忆-国家认同三者之间的结构关系进行探究,但却在一定程度上忽略了国家庆典仪式对个体的记忆唤醒,以及集体记忆的重构过程研究,尤其对集体记忆的建构过程及其特征的阐释并不充分。

另一方面,诸多学者多将主流媒体的传播信息和受众反馈作为探究仪式意义生产主要场域,关注国家庆典仪式对情感认同的强化作用。Kong和Yeoh以新加坡国庆阅兵式为案例,以官方制作的纪念节目和杂志、报纸报道为主要数据来源,分析了1965年至1994年的国庆阅兵仪式发现,国庆日阅兵式主要利用盛典营造的氛围和视听效果发展和保持公民的國家归属感和认同感[27]。丁韬文研究了70年华诞国庆报道对国家认同的影响,提出主流媒体关于70华诞的国庆报道动态性地建构了国家认同,被建构的国家认同的核心为政治认同,基底为文化认同,支撑为社会认同[28]。张兵娟从电视仪式传播的角度对60周年国庆阅兵式进行分析认为,国庆阅兵仪式传播具有提升国家形象和建构民族和国家身份认同的重要作用[29]。但在互联网社群高度化的新时代,仪式的社群传播与互动体验已超越了传统媒介对仪式活动的传播效应,故而有必要关注及重视新兴网络社交媒体的仪式传播、意义生产、情感连接和认同建构。

1.3 集体记忆建构与个体归属功能的基本理论逻辑

本文在哈布瓦赫集体记忆理论的框架下,形成国家庆典仪式对青年群体个体记忆唤醒到集体记忆建构和个体的归属功能的基本理论逻辑。阿斯曼在文化记忆理论的研究中,将关于社会属性的意识称为“集体认同”,它建立在成员共同的知识系统和共同记忆的基础之上,是通过使用共同的象征系统而被促成的[30],而仪式就是该象征系统的一个重要部分。节日、庆典以及其他仪式性的行为因素,作为文化意义循环的交际空间,其首要目的是保证和延续社会认同[18],唤醒与重构记忆也是其重要的功能体现。也就是说,由仪式作为媒介促发的从个体记忆唤醒到集体记忆建构再到集体认同情感的塑造过程,实质上三者之间呈现出了环环相扣、节节相关的递进关系:(1)个体记忆的激活与集体记忆的形成都必须借助和依赖特定的介质[7],仪式本身作为一种集体记忆的表达形式与记忆建构媒介,直接作用和影响个体与群体记忆。(2)共同记忆作为凝聚力的最重要手段的意义,是促使无数个体聚合成集体,并依靠社会的互动和确认[4]。个体在形成和巩固自己的认同过程中,一方面与重要的他者相认同,另一方面也与基于这些他者的反馈而形成的自我形象相认同,即交互反射[30]。也就是说,个体认同的形成需要与他者的交往和互动。而在社交媒体网络空间情境下集体的集聚可以脱离具体的现实空间,由网络社群集聚的每个个体都可以在虚拟空间中彼此互动和分享记忆的信息,社交网络平台事实上成为某些特定群体集体记忆的汇集处[7]。(3)并非所有的记忆皆与身份认同相关联,记忆在主体脑海中分为“被居住”的功能记忆和“未被居住”的存储记忆。记忆对主体(个体或集体)的建构则主要有赖于功能记忆,其对过去进行有选择、有意识的支配,进而与身份认同密切关联[18]。集体的同属感则会促发集体在行动上的团结一致[30],并产生强化个体的归属功能与效果,促使个体产生社会责任。

2 研究方法与数据收集

2.1 网络文本分析

本研究将“网络志”作为数据收集来源,通过Python数据抓取程序,爬取了阅兵仪式当天(2019年10月1日)一个聚集了60万以上用户的网络讨论社区“豆瓣鹅组”的全部讨论内容,包括平台用户所发表的讨论标题及正文内容,以及能够体现其讨论热度的点赞、评论数量等数据。同时,“豆瓣鹅组”作为豆瓣第一大组,基于对该组3次发起的组员年龄构成调查结果,“豆瓣鹅组”的全部成员与活跃成员在人数与年龄的构成上具有稳定性和合理性:一是组员年龄结构构成稳定,1985—2000年出生的20~35岁的青年人是主要的参与者,符合本研究对研究对象为青年群体的限定;二是小组活跃成员数量变化与不同年龄占比的浮动较小,这在一定程度反映了该小组用户的群体黏性较高。同时,由于强烈情感和记忆两者作为一个不可分割的复合体:强烈的情感被看作是一种工具性的记忆增强剂[4],同时也是记忆的表征。因而,为直观展示研究对象在参与阅兵仪式相关讨论中的情感呈现,研究者借助了大数据的情感分析工具(NLPIR汉语分词系统)对所得的讨论文本进行情感倾向分析,进而获得对青年群体记忆和情感两个维度的群像特征总结。

2.2 质性文本分析与半结构访谈

本研究以访谈的形式对群体中的个体进行了更深层次的剖析,以期进一步阐释集体记忆的建构过程。研究者在“豆瓣鹅组”平台选取了阅兵仪式当天在小组中参与讨论的15名用户(表1),围绕国庆节当天的体验、对国家历史文化记忆和爱国情感分别进行了时长为30分钟~45分钟的半结构化访谈。本研究的访谈对象选取设定两个标准:一是国庆节当天在“豆瓣鹅组”上发表和参与了关于阅兵仪式的讨论;二是年龄处于20~30岁间,以满足本研究所聚焦的青年群体。借助Nvivo 10.0工具对访谈所得的质性文本进行主题分析,归纳总结出研究对象在国庆节阅兵仪式中的集体记忆建构的一般特征和个体的归属功能体现。1

3 研究发现

3.1 仪式对个体记忆的激活与重构

3.1.1 “豆瓣鹅组”成员记忆信息互动的群像分析

本研究通过Python程序抓取2019年10月1日“豆瓣鹅组”全部讨论内容,共2918篇讨论帖,经过内容筛选,剔除与“国庆节”及其相关话题无关的讨论844篇,以及截至数据收集时已经被删除的讨论34篇,共获得2040篇有效讨论数据。基于大数据分析的思路,对在“豆瓣鹅组”积极参与讨论和互动的用户进行群像分析。

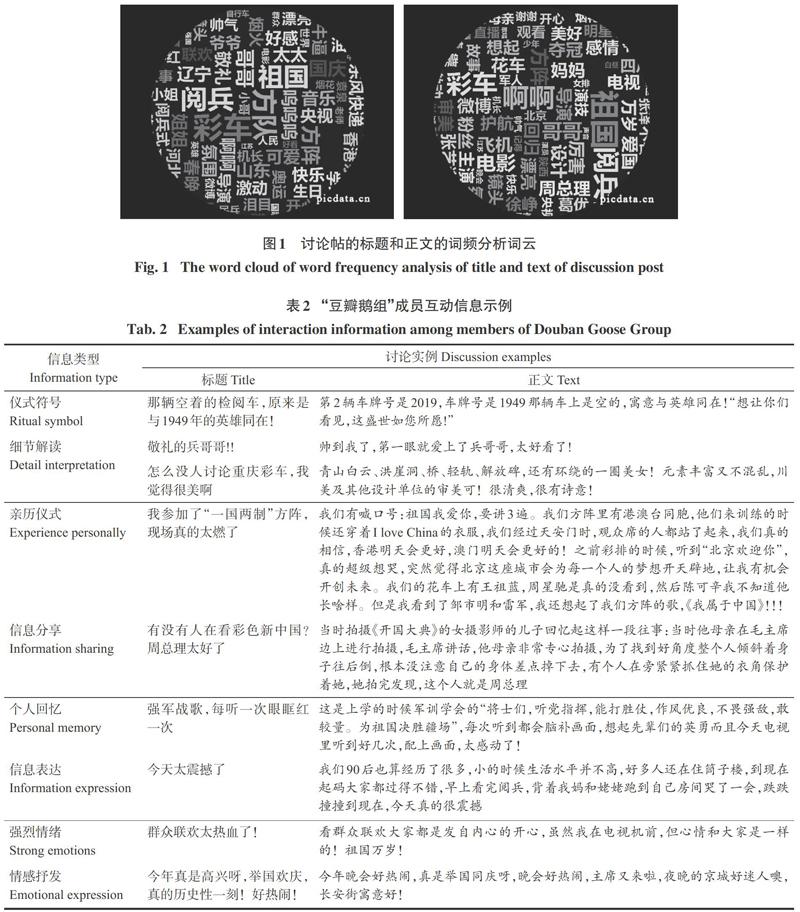

首先,采用在线词频分析平台www.picdata.com对当天所有有效讨论的文字内容进行词频分析,从整体上获取青年人观看阅兵仪式时所关注的主要内容信息,分析结果如图1所示:(1)“彩车”“祖国”“阅兵”“方阵/方队”是青年群体讨论和关注最多的仪式信息。词云图中显示的热门词语,则囊括了从恢宏气势的方阵到亲切可爱的群众游行、从庄严肃穆的阅兵仪式到盛大隆重的国庆晚会、从国庆的相关电影内容到名人明星的个人动态。这不仅说明小组成员关注和讨论的内容范围广,同时内容也相对碎片化。(2)讨论标题中所出现的“啊啊”和“呜呜呜”等网络互动语境下表达激动情感状态的拟声词,具有强烈的情感色彩,充分反映了小组成员在观看阅兵仪式时的激动情绪和心理状态。

其次,通过对获取的2040篇有效讨论帖的文本内容进行分析,可以将青年群体在该社群组织中参与讨论的内容归纳为4个类别:(1)对阅兵仪式中特殊符号意义与细节的解读;(2)分享个人亲历现场获得的感受和信息;(3)个人在当下情境中所引发的对过往经历与回忆的表达;(4)仪式情境下个人强烈情绪与情感的抒发。部分具体示例如表2所示。讨论帖中所包含的这4类信息直观地反映了,在自我的信息输出和他人的信息互动下,“豆瓣鹅组”成员的个体记忆被唤醒和强化的内容。

最后,通过情感分析工具NLPIR汉语分词系统对讨论帖标题与文本分别进行了情感倾向分析,获取了青年群体对阅兵仪式在情感维度上的群像信息,再现了网络空间聚合下的群体情感结构。(1)以正负两向维度进行测量显示,讨论小组中的标题、正文显现的正向情感占比分别为70.69%、66.78%,可见,小组成员在阅兵仪式的直播观看过程中呈现出的情感倾向主要为正向。(2)以“好、乐、恶、哀、惧、惊、怒”7种情绪维度进行测量显示,讨论小组中的标题、正文显现的具体情绪主要为“好(赞扬)”“乐(高兴)”“惊(震惊)”3种情绪。同时,这3种情绪的得分占比总和均超过90%。

通过以上对“豆瓣鹅组”成员记忆信息互动的群像分析,可以发现:(1)青年群体在阅兵仪式的观看过程中,谈论和关注的内容具有多样化的特征,而由此唤醒的个体记忆信息也呈现碎片化的特点。豆瓣小组本质是一个线上的实时讨论社区,用户的信息输出与在线互动的发生与群体成员在某一时刻所共同接收的同一信息息息相关,在该研究中体现为阅兵仪式的直播进程中随时间推移出现的不同元素对于直播观看者的记忆唤醒。(2)强烈且积极的情感既是个体进行记忆过程中的主要表现,也是增强记忆主体记忆唤起的关键性因素。尽管该群体(超过90%的用户為85后)对建国初期的艰辛岁月和老一辈人民奋斗的经历缺乏切身体会,但成员在自我记忆的分享和情感的抒发过程中,也始终处于一种振奋和敬畏的心理状态,这些积极而强烈的情感既驱使个体参与到更多相关话题的讨论中,也在彼此的互动中引发出更多的记忆信息分享。

3.1.2 仪式激活个体记忆的过程要素

虚拟社区的形成某种程度上是基于共同的价值观[31],以及一种弱关系纽带下的群体信任[32]。通过上述的群像分析可以发现,个体记忆的唤醒要素包含两方面的内容,其中既有“所指”清晰的意象和符号的反复出现作为外在的唤醒因素,也有建立在群体成员共同的文化背景下的对仪式符号的解读所带来的情感共鸣作为内部驱动力。与网络直播同步进行的讨论加深了小组成员对某些高讨论度信息的印象,例如各省的彩车、军人的军姿、军乐队的演奏,这些元素都在向受众展示着国家的强盛和繁荣,激发受众对当下生活的满足感和家国自豪感。阅兵仪式的观看者对各种意象所代表的信息的准确捕捉,是建立在对符号的共同解读上,而这与大多数讨论成员自小接受的历史文化教育所构建的价值观念密切关联。爱国主义、英雄主义、国家的苦难历史与伟大复兴等观念已经深深根植于意识形态的领域,因此在阅兵仪式的观看与讨论参与中,情感的迸发也朝着与个人的意识观念相符合的方向发展,并呈现出相对稳定性和动态建构性的特点。同时,在仪式激活个体记忆的过程中,网络和虚拟空间起到了社群纽带的作用,在社群纽带的作用下,个体的信息输出与输入在同一时间中不断交错和重叠,进而使得符合群体“共同的历史想象”的部分功能性记忆得到加强,而部分存储记忆逐渐被边缘化或是遗忘。同时,信息阈值在这个“选择性失忆”的环节中也起到一定的作用,在这过程中个体记忆逐渐在群体中重构,符合群体价值观的、被不断加强的个体记忆得以在新的群体情境中保存成为集体记忆。

3.2 仪式建构集体记忆的过程特征

3.2.1 特征概述

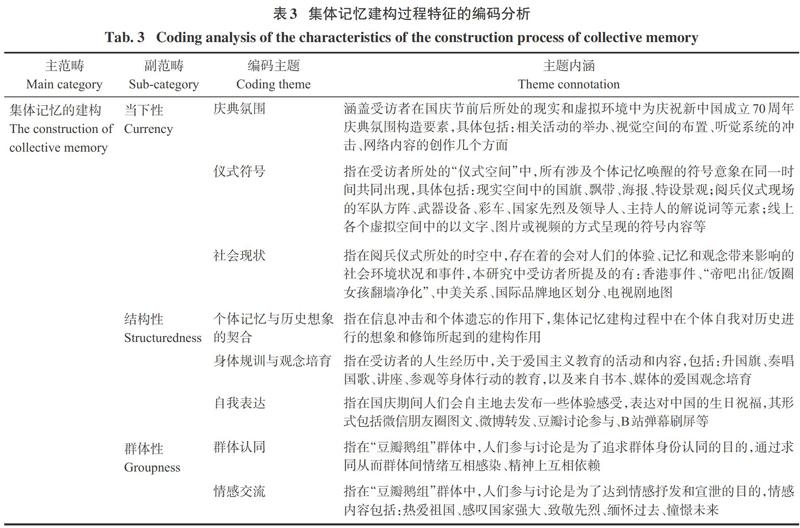

本文通过对“豆瓣鹅组”15名用户进行访谈所得的文本资料进行主题分析和编码,访谈内容的编码分析,则主要是基于集体记忆建构与个体归属功能的基本理论中的关键概念,并对这些概念进行了细化和拓展。质性文本分析的编码结果呈现和说明如表3所示,归纳总结了集体记忆建构过程所呈现的特点。仪式建构集体记忆的过程特征呈现出“当下性”“结构性”“群体性”3个方面的特征。这些特征表明,在网络媒介时代记忆已成为一个可塑的团块,在当下不断变换的角度中被不断重新塑形。个体是在当下情境与自己记忆中所建构的过去的共同作用下获取自我意识,求得集体共识,而集体记忆产生的前提是需要集体中的个体进行记忆与回忆,因而集体记忆是在由多个相似经历或存在于同一空间中的个体构成的群体中存续。同时,仪式建构集体记忆的过程是社会群体成员共享往事的过程和结果,集体主体提取相关功能记忆的延续性和社会交往、互动也是确保集体记忆传承的条件。

3.2.2 当下性

哈布瓦赫在《论集体记忆》中强调,人们脑海中对“过去”所形成的记忆并不是客观实在的,而是处于当下情境中对过去的一种社会性建构[25]。过去也是在现在的基础上被重新建构的,而不是被保留下来的[33]。一方面,回忆总是在当下之中,并且在其特殊的条件下得到重构[4],仪式建构集体记忆的过程与记忆主体所处的当下社会情境和时空氛围相互交织。节庆仪式前具有国家象征性和神圣性的符号,如国旗、红歌、视频等视听符号皆在现实与网络空间中处于井喷状态,这不仅对现实空间中的每个个体带来感官的冲击,也引发网络媒介空间中的互动仪式创造。

“中国结、红灯笼,还有图书馆挂的欢度国庆的横幅,很多地方都有换上了国旗,以及一些摩天大楼楼体就灯光打一些字出来,LED屏幕也有一些海报、横幅之类的。还有去年国庆是不是上了一个电影,虽然我没有去看,但是大家其实在那个氛围里面对电影的评价也都很正面,然后网络上也会有一些关于电影、关于我们过去历史的一些讨论,很深入人心了。在B站也会有很多为祖国庆生的那些自己剪的视频,而且有个现象就是,弹幕里面也是,无论这个视频跟国庆有没有关系啊,都会刷一下‘祝阿中哥哥生日快乐‘祝祖国母亲生日快乐之类的,就觉得这一天一定要表达一些自己的情感出来。”

——受访者3

另一方面,国庆阅兵仪式不但通过凸显文化符号和呈现历史延续性,展现已有的集体记忆,而且以强烈的现实感引发新的集体共鸣。记忆主体在当下仪式情境中所被唤起的情绪状态会影响记忆内容的情感属性。在2019年品牌地名风波、香港问题频发的社会情境下,“维护祖国统一的领土完整”“中国有14亿护旗手”等话题已经深入人心。同时,阅兵仪式所激发的爱国、护国的情绪也再次被推上高潮。当下情境对群体的记忆发挥着框架约束作用,因此,仪式建构集体记忆的“当下性”也更多体现为与时俱进的动态性。

“当初看到香港‘港独事件闹得沸沸扬扬,‘港独分子把香港搞得交通不便,而且还出现伤人各种恐怖事件的时候,会强烈地想要维护国家的统一和稳定。尤其在阅兵仪式中看到光头阿Sir的镜头想起香港问题,要维护祖国统一的领土完整。”

——受访者9

“阅兵仪式真的是非常地壮观,然后在这样一个场景的影响下,我真的当时就是真的是内心有一种澎湃的感觉,这是到现在还印象比较深刻的一个情绪。”

——受访者1

3.2.3 结构性

本研究从受访者对记忆过程的描述信息中可以发现,集体记忆的建构过程具有“结构性”,主要表现为:一方面,集体在“仪式空间”中被激活的记忆具有前期性。这种前期性主要体现在,在仪式前期发生的对群体的较为长时的历史教育和观念培育行为,以及当个体在“仪式空间”中被唤醒的碎片化的个体记忆与当下对过去历史的呈现相契合时,这一部分记忆在经验分享的过程中则被强化为更具体而深刻的个体意识,在个体信息交换和情绪的相互影响的基础上逐渐形成集体共识,促发部分存储记忆转化为功能记忆,并发挥身份认同功能。

“中国的近现代史会给我一个很大的冲击,就是我们包括到高中作为文科生,可以深刻地体会到,中国的近代史就是一部屈辱史、被侵略史,所以,阅兵仪式对于史实的回顾和总结教训来讲的话会给我很大的冲击,我觉得这也可能是从心理层面让我对于现代祖国的归属感、认同感很重要的一部分,人文历史的教育积淀。”

——受访者6

“国家历史的这样一件事情是当代青年一定要去回忆和了解的,只有知道国家的历史是怎样艰难的,才会知道现在的幸福是如何的不容易,任何的中国青年都需要去了解国家的历史。”

——受访者11

另一方面,日常生活中重复性的仪式活动,尤其是学校学习生活中的各种教育仪式,对集体记忆的功能发挥具有渗透性。课程教育中的身体规训和观念培育不仅为共同的仪式符号系统的建立和理解奠定基礎,也为在“仪式空间”下集体记忆的建构做好了意识形态上的准备。所有受访者在访谈中都表示自己从小到大所接受的教育中,类似于“升国旗、奏国歌”“入团”“入党”等仪式性活动,以及参观红色旅游地、参观抗战纪念馆等教育型活动,不断丰富自己对国家历史的认识,丰富了个体对国家历史与发展的记忆,而这些记忆会在观看国庆阅兵仪式中不断重复和闪现。

“从小到大的话,比如说小学时候做手抄报,然后还有黑板上的一些黑板画,其实都会提供一些爱国的主题,我们需要去自己去搜索资料,在这个过程中,其实我们已经在潜移默化地接受爱国主义的教育,到了初中之后是开始接触历史课。在那个时候才开始真正地了解到,我们国家历史的发展以及在发展的历程中所受到的一些苦难。然后再到了大学,我现在已经是一个预备党员嘛,我们会上党课,会去参加党支部的一些活动,其实在这个过程中,我们都在接受爱国主义的熏陶。”

——受访者1

3.2.4 群体性

记忆是一种与他人相关的“群体-社会”现象[25],网络聚合空间下仪式建构集体记忆的过程的群体性主要表现为:一方面,成员是以参与群体的互动和讨论,获得他人对于个人记忆的认同和情感上的共鸣。虚拟社区的互动参与大多出于自发,社群成员通过在群体中表达和分享记忆信息,致使自我的记忆与他者的记忆信息相交叠。同时,当个体置于群体情境中,个体的情感会受到群体氛围的影响,个体自我观点的表达和信息分享的需求会随之增强,在不断的互动中多个个体对往事的记忆也将在“选择性失忆”和情感修饰的作用下得到强化与重构,从而形成置身该情境下的特定群体对同一历史事件产生具有团结一致性特征的集体记忆。语言符号的聚集对个体的情感影响也具有空前的感染力,并产生集体欢腾的效果。

“同样的内容或者是相似类似的内容去表达相同的一种感情的人是比较多的,那他们这样大概就是出于一种共识……借助这样的形式来传递情感。”

——受访者7

另一方面,个体在群体的仪式氛围与情感影响下,寻求和确认自我的国家身份归属。个体在形成和巩固自我认同过程中,一是需要在与他者的交流和互动中形成;二是他者的信息反馈与共鸣也会强化个体的经验。阿斯曼认为,集体的认同是参与到集体之中的个人来进行身份认同的问题,它并不是“理所当然”地存在着的,而是取决于特定的个体在何种程度上承认它。集体认同的强大与否,取决于它在集体成员的意识中的活跃程度[30]。在网络聚合的互动仪式空间中,每一个社群成员的个体存储记忆的差异性被消解,每个人的身份差异暂时被取消[20],个体在群体的情感渲染和欢腾氛围中寻求属于集体的精神、道德、情感归属,以及自我之于集体的身份和責任的确认。

“大家是打心底里想要做这些事情(参与豆瓣小组的讨论),就是有一种归属感,其实是对大家一个集体意识的唤醒,或者说确认和彰显自己在这个群体中的身份‘我是一个中国人这种表达,还有对大家的一个爱国的呼吁吧。”

——受访者2

“今天鹅组的首页大家都在祝福祖国,发布阅兵的各种感人细节,缅怀先烈和开国领导人,别说阅兵直播了,我刷组里的帖子就热泪盈眶了好几次,特别是‘周总理,您看到了吗的帖标题我直接泪奔。都是热爱祖国的小可爱们,一起祝福着祖国整个组里充满着希望,我爱你们,鹅们!!!!!虽然我们素不相识,但是我好爱你们!!!希望我们的祖国越来越强大!!!”

——受访者4

3.3 集体记忆的个体归属功能

通过对15位访谈者的访谈文本进行质性文本分析(表4)发现,在国庆阅兵仪式中,各种服饰、装扮、乐曲、符号等不断展现和反复操演的过程,可以将群体对自我的认知与归属进行现实化,并在反复的集体交流中产生强化个体的归属的功能与效果。由仪式建构的集体记忆,其对个体的归属功能主要体现在认知、情感、行为3个层面,具体表现为个体对“中国人”身份的确认与国家发展的认知、个体的民族自豪感与“根”的家园感、以及激发个体维护祖国形象与报效祖国的爱国行动3个方面。

在国民意识上主要表现为:集体中的个体对其自身作为一个“中国人”“爱中国的人”的身份认同。同时,随着阅兵仪式流程的推进,操演环节中对中国当前的国防军事实力、人民社会文化生活变迁的生动再现,致使观看者对国家的发展有了更加深刻的认知,并在积极的认知形象中加深了对国家的认同感。

“当时看阅兵仪式的时候,内心就是特别地激动,感觉自己身为一个中国人,感觉到很自豪,有被感染的那种情绪……当天的阅兵仪式,真的就是举国轰动的那种,就可能真的是能够让自己感觉到自己是与身边的很多人都拥有一个共同的身份,就是中国人。”

——受访者1

“就是会让我们更加了解我国的实力和在世界中越来越强的事实,能够带给中国人更多的自信心和自豪感,而且会很吸引人心,就是觉得很团结;因为香港事件闹得很严重,我感觉阅兵仪式会让更多香港的人民相信我国的能力。”

——受访者6

在家国情怀上具体主要表现为:民族自豪情感与“根”的家园情感。国庆节和阅兵仪式所唤起的国家发展记忆,强化了个人爱国主义情感的深情流露。大多数受访者表示,在阅兵仪式直播过程中,感觉自己与周围的人的爱国情感达到一个峰值,强烈的民族自豪感上升为“根”的同属感。

“国庆它是一个约定俗成的事情,我们在这一天就是有一个这样的庆祝活动,然后大家在这一天对于这些东西的接受度也会更高,再通过一些很有利的内容让他国感受到我们国家现在的一个繁荣状况,这都是能够去提高大家的凝聚力和归属感。”

——受访者6

“我觉得对国内来说给到民众的一种稳定繁荣的景象,对外也是给到全世界一种‘中国在国际地位上越来越高的这样一种表现。也确实能够说明中国的国际实力也在越来越强,所以不管对内对外,我觉得都可以给到中国人一种民族自豪感。”

——受访者11

在爱国行动上,共同的记忆也将促发一个群体转化为一个基于集体的认同而在行动上团结一致的集体主体。集体记忆功能下的个体归属感最终会作用到个体的决策、选择和行为上。从访谈中发现,在行为意愿方面主要表现为,个体会自觉地去维护国家的形象,对任何诋毁、破坏国家形象的行为加以斥责和抵制。同时,个体也会将自我的发展与国家的发展相联系,表达积极投身国家建设、报效祖国的理想。

“我觉得还有一种承诺吧,因为会觉得自己对国家有责任,自己是需要去建设国家,最主要的比如说维护这种行为,比如有时候国外媒体会说一些我们不太好的方面,然后网友就会开始建小号去推特上面、Ins上面维护祖国,这就是一种高度认同吧。”

——受访者8

“阅兵,它其实是一种媒介仪式,其实就是通过这种方式来强化一种意识形态,但是我觉得这样的活动其实是需要的,一个国家它需要凝聚起来需要大家去结成一体……通过一些媒介仪式,会觉得这个国家它是在对你的这个日常会有影响,然后会去认同,愿意为他去付出,比如说像‘帝吧出征实际上就是我们个人的一种认同,然后自主的一种行为,其实就是仪式所形成的意识形态的立场,其实是需要的。”

——受访者5

4 结论与讨论

4.1 结论

本文基于集体记忆建构与个体归属功能的基本理论逻辑,对“豆瓣鹅组”用户在网络聚合空间的群像分析与个体记忆激活、集体记忆建构的过程阐释得出以下结论,根据研究结果所得的集体记忆建构过程与个体归属功能模型(图2):(1)个体记忆的激活,既需要具有清晰意象的符号在“仪式空间”中的反复出现作为外部提醒,也需要群体成员基于共同的文化背景为仪式符号的解读所带来的情感共鸣提供内在驱动;(2)青年群体网络空间聚合下的情感结构为积极正向,该情感对集体记忆发挥认同功能具有重要作用。70年国庆阅兵仪式在网络空间中所塑造的积极正面的情感结构也充分表明:节庆仪式作为人类记忆保存和传递的载体,直接作用和影响个体与群体记忆。一是可以使记忆突破个体和群体的界限,使记忆的延续与传承超越空间与时间维度;二是在“过去”与“当下“之间创造一种“共在情境”,为分属在不同年代的人提供了一种“对话”空间。尽管年轻一代并未有过对过去生活的亲身经历,但通过观看与参与阅兵仪式依然可以与上一代人的情感记忆产生共通与共鸣。(3)仪式建构集体记忆的过程主要呈现出“当下性”“结构性”和“群体性”3种特征。网络空间群体聚合下的集体记忆建构,既建立在大规模的群体内成员在虚拟空间中的互动和参与之上,也生发于现实空间中较为长时的教育培育与身体规训。(4)由仪式建构的集体记忆引发的个体的归属具有较强的功能意义,对个体的影响主要体现在认知、情感、行为3个层面,具体表现为个体的国民意识、家国情怀和爱国行动3个方面。

4.2 讨论

涂尔干认为,仪式的唯一目的即是要唤醒某些观念和情感 [34],但情感却往往被认为是非理性的[35]。而通过本研究发现,在社群网络聚合空间中,由国庆阅兵仪式的操演引发的集体交流与欢腾,皆离不开情感的介入。强烈而高度一致的情感作为记忆发挥身份认同功能的关键性因素,具有重要的社会价值意义。在网络社群的互动与传播中,情感的价值性体现在其既是集体记忆建构过程中的粘合剂,也是促发集体记忆发挥认同功能的推进剂。美国社会学家柯林斯在其互动仪式链理论中指出,情感能量是互动仪式的重要驱动力,但该理论是以“身体共在”为前提:两个或两个以上的人聚集在同一场所,能够通过身体在场而相互影响[36]。而当下网络社群中的互动仪式则是在身体的“非在场”的情景下展开,情感信息的交流和传递也不再依赖“面对面”。随着仪式传播的媒介化与参与的社群化,一是使得仪式活动促发身体的集聚被网络的虚拟集聚部分替代;二是媒介交流空间中聚集并流动着的符号成为激发情感能量的核心要素。本文在一定程度上获得了网络媒介空间中仪式建构集体记忆的过程特征,以及个体认同归属感的社会功能价值,但对个体记忆信息的表达和认同情感建构过程的挖掘,主要依托于对访谈文本的主题分析,因而只能实现对文本元素的捕捉,进而得出对集体记忆建构一般特征的总结。但实际上,尚缺乏对个体记忆信息符号和组成要素建构集体记忆过程的深层阐释,而该过程可能需要借助语言学工具,对文本语句或语段的内在逻辑进行话语分析。这一局限也为未来进一步探索网络媒介空间中的互动仪式的符号生产和互动特征、记忆的激活与重构以及集体认同的塑造提供了深化空间。

网络传播时代社群网络空间的发展对国家庆典仪式的传播效果具有革命性,对国家庆典仪式的功能价值意义也具有突破性。一方面,新媒体时代个体始终面临着碎片化和喷发式的信息涌现,网络媒介空间中存储记忆的内容和传播记忆的方式更为多元、复杂。多元的用户群体聚合,也形成了多元的情感公众。另一方面,由传统媒介与新网络媒介融合交互形成的媒介空间,也为研究个体记忆与集体记忆提供了重要的场域,并在集体记忆的建构和功能中发挥着至关重要的作用。而对网络聚合空间互动仪式与记忆建构的重新定位与全新认识,将对如何在网络空间中以情感化的信息符号生产和传播,引发仪式与参与者之间的情感勾连与共鸣,以及如何通过仪式媒介有效建构集体记忆,并以集体记忆的传播与传承强化对受众行为与行动的引导和驱动,提供了全新视角和启发思路。因此,国家和地方宣传部门在大型节庆仪式活动的宣传上,可以将网络社群作为线上情感引流的主要传播场域,以青年群体喜闻乐见的内容和表达方式增强节庆仪式活动的亲和力和吸引力。

参考文献(References)

[1] 雅克·勒高夫. 历史与记忆[M]. 方仁杰, 倪复生, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 58-59. [LE GOFF J. History and Memory[M]. FANG Renjie, NI Fusheng, trans. Beijing: China Renmin University Press, 2010: 58-59.]

[2] 杜建政. 记忆研究的新取向[J]. 心理科学进展, 2002(2): 127-132. [DU Jianzheng. The present orientation of research on memory[J]. Advances in Psychological Science, 2002(2): 127-132.]

[3] BESSER J, KOELEWIJIN T, ZEKVELD A, et al. How linguistic closure and verbal working memory relate to speech recognition in noise-a review[J]. Trends in Amplification, 2013, 17(2): 75-93.

[4] 揚·阿斯曼. 回忆空间: 文化记忆的形式和变迁[M]. 潘璐, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 143; 284-287. [ASSMANN J. Memory Space: The Form and Change of Cultural Memory[M]. PAN Lu, trans. Beijing: Peking University Press, 2015: 143; 284-287.]

[5] 张海鹰. 新媒体与受众习惯的互动关系[J]. 新闻大学, 2001(3): 79-81. [ZHANG Haiying. Interaction between new media and audience habits[J]. Journalism Research, 2001(3): 79-81.]

[6] ROBSON K. Cultural memory: Essays on European literature and history[J]. French Studies, 2005, 59(4): 584-585.

[7] 邵鹏. 媒介记忆理论——人类一切记忆研究的核心与纽带[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2016: 5. [SHAO Peng. Theory of Media Memory: The Core and Link of All Human Memory Research[M]. Hangzhou: Zhejiang University Press, 2016: 5.]

[8] 刘于思. 民族主义、国家认同与数字化时代中国网民的集体记忆[J]. 全球传媒学刊, 2015, 2(4): 60-83. [LIU Yusi. Nationalism, national identity, and collective memories of Chinese netizens in the digital age[J]. Global Media Journal, 2015, 2(4): 60-83.]

[9] 许文迪. 记取与忘却—社交媒体时代社会记忆建构研究[D]. 济南: 山东大学, 2019. [XU Wendi. Memorization and Forgetting: Research on the Construction of Social Memory in the Age of Social Media[D]. Jinan: Shandong University, 2019.]

[10] 陈旭光. 逻辑转向与权力共生: 从网络流行体看青年网民的集体记忆实践[J]. 新闻与传播评论, 2018, 71(3): 71-85. [CHEN Xuguang. Logical diversion and power coexistence: Young netizens collective memory practice through pop network styles[J]. Journalism & Communication Review, 2018, 71(3): 71-85.]

[11] VAN D J. Digital photography: Communication, identity, memory[J]. Visual Communication, 2008, 7(1), 57-76.

[12] 廖珍杰, 戴光全. 传播迎春花市集体记忆, 讲述原汁原味中国故事[J]. 旅游学刊, 2018, 11(3): 13-15. [LIAO Zhenjie, DAI Guangquan. Spread the collective memory of traditional festival and tell the original Chinese story[J]. Tourism Tribune, 2018, 11(3): 13-15.]

[13] 徐明华, 李丹妮. 互动仪式空间下当代青年的情感价值与国家认同建构——基于B站弹幕爱国话语的探讨[J]. 中州学刊, 2020(8): 166-172. [XU Minghua, LI Danni. Patriotic value and national identity construction of contemporary youth in the interactive ritual space: Discussion on patriotic discourse based on bilibili barrage[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2020(8): 166-172.]

[14] 張茜. 媒介发展对仪式的影响及媒介仪式的产生[J]. 东南传播, 2009(6): 98-100. [ZHANG Qian. The influence of media development on ceremony and the emergence of media ceremony[J]. Southeast Communication, 2009(6): 98-100.]

[15] 张林. 新中国成立70周年阅兵仪式对国家认同的建构[J]. 新闻研究导刊, 2020, 11(4): 50-51. [ZHANG Lin. The construction of national identity in the military parade on the 70th anniversary of the founding of new China[J]. Journal of News Research, 2020, 11(4): 50-51.]

[16] 王海洲. 作为媒介景观的政治仪式: 国庆阅兵(1949—2009)的政治传播学研究[J]. 新闻与传播研究, 2009, 16(4): 53-60. [WANG Haizhou. Political ritual as media spectacle: Research on political media study of parades on National Days (1949—2009) [J]. Journalism & Communication, 2009, 16(4): 53-60.]

[17] 郭于华. 仪式与社会变迁[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2000: 1. [GUO Yuhua. Ritual and Social Change[M]. Beijing: Social Science Literature Press, 2000: 1.]

[18] 阿斯特莉特·埃尔, 冯亚琳. 文化记忆理论读本[M]. 余传玲, 译. 北京: 北京大学出版社, 2012: 26-27. [ERLL A, FENG Yalin. Cultural Memory Theory[M]. YU Chuanling, trans. Beijing: Peking University Press, 2012: 26-27. ]

[19] 保罗·康纳顿. 社会如何记忆[M]. 纳日碧力戈, 译, 上海: 上海人民出版社, 2000: 54-66. [CONNERTON P. How Societies Remember[M]. NARIBILIGE, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2000: 54-66.]

[20] 薛亚利. 庆典: 集体记忆和社会认同[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2010, 27(2): 63-71. [XUE Yali. Ceremony: Collective memory and social identity[J]. Journal of China Agricultural University (Social Sciences Edition), 2010, 27(2): 63-71.]

[21] 侍非, 毛梦如, 唐文跃, 等. 仪式活动视角下的集体记忆和象征空间的建构过程及其机制研究——以南京大学校庆典礼为例[J]. 人文地理, 2015, 30(1): 56-63. [SHI Fei, MAO Mengru, TANG Wenyue, et al. The construction process and memechanism research of collectivechanism memory and symbolic space in the perspective of ritual activity: A case study of celebration ceremony in anniversary of Nanjing University[J]. Human Geography, 2015, 30 (1): 56-63.]

[22] DUNCAN J. Social ritual and architectural space[J]. Architectural Research and Teaching, 1971, 1(3): 11-22.

[23] 李彥辉, 朱竑. 地方传奇、集体记忆与国家认同——以黄埔军校旧址及其参观者为中心的研究[J]. 人文地理, 2013, 28(6): 17-21. [LI Yanhui, ZHU Hong. Place myth, collective memory and national identity: A case study of Huangpu military academy in Guangzhou [J]. Human Geography, 2013, 28(6): 17-21.]

[24] BAR-TAL D. Socio-psychological foundations of intractable conflicts[J]. American Behavioral Scientist, 2007, 50(11): 1430-1453.

[25] 莫里斯·哈布瓦赫. 论集体记忆[M]. 毕然, 郭金华, 译. 上海: 上海人民出版社, 2002: 44. [HALBWACHS M. On Collective Memory[M]. BI Ran, GUO Jinhua, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 2002: 44.]

[26] 王蜜. 文化记忆: 兴起逻辑、基本维度和媒介制约兴起逻辑、基本维度和媒介制约[J]. 国外理论动态国外理论动态, 2016(6): 8-17. [WANG Mi. Cultural memory: Rising logic, basic dimension and media restriction rising logic, basic dimension and media restriction[J]. Foreign Theoretical Trends, 2016(6): 8-17.]

[27] KONG L, YEOH B S. The construction of national identity through the production of ritual and spectacle: An analysis of national day parades in Singapore[J]. Political Geography, 1997, 16(3): 213-239.

[28] 丁韬文. 70华诞的国庆报道如何点燃国家认同“沸点”[J]. 新闻研究导刊, 2019, 10(23): 1-4. [DING Taowen. How does the 70th National Day report ignite the “boiling point” of national identity[J]. Journal of News Research, 2019, 10(23): 1-4.]

[29] 张兵娟. 全球化时代的仪式传播与国家认同建构——论国庆阅兵仪式的传播意义及价值[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2010, 43(5): 147-150. [ZHANG Bingjuan. Ritual communication and national identity construction in the era of globalization: On the communication significance and value of National Day parade[J]. Journal of Zhengzhou University (Philosophy and Social Sciences Edition), 2010, 43(5): 147-150. ]

[30] 揚·阿斯曼. 文化记忆: 早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M]. 金寿福, 黄晓晨, 译. 北京: 北京大学出版社, 2015: 144. [ASSMANN J. Cultural Memory: Characters, Memories and Political Identity in Early Advanced Culture[M]. JIN Shoufu, HUANG Xiaochen, trans. Beijing: Peking University Press, 2015: 144.]

[31] FIGALLO C. Hosting web communities: Building relationships, increasing customer loyalty, and maintaining a competitive edge[J]. Internet Research, 1998, 9(3): 87.

[32] DARYL K. The Nature of and Conditions for Online Trust[M]. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003: 43(1-2).

[33] 陶东风. 记忆是一种文化建构——哈布瓦赫《论集体记忆》[J]. 中国图书评论, 2010(9): 69-74. [TAO Dongfeng. Memory is a cultural construction: On collective memory by Halbwachs[J]. China Book Review, 2010(9): 69-74.]

[34] 爱米尔·涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠东, 汲喆, 译. 上海: 上海人民出版社, 1999: 498. [DURKHEIM E. The Elementary Forms of Religious Life[M]. QU Dong, JI Zhe, trans. Shanghai: Shanghai Peoples Publishing House, 1999: 498.]

[35] 孙慧英, 明超琼. 公共领域中热点事件的社会情感价值分析[J]. 现代传播, 2020(7): 147-152. [SUN Huiying, MING Chaoqiong. Social emotional value analysis of hot events in public domain[J]. Modern Communication, 2020(7): 147-152.]

[36] 兰德尔·柯林斯. 互动仪式链[M]. 林聚任, 王鹏, 宋丽君, 译. 北京: 商务印书馆, 2012: 20; 79. [COLLINS R. Interaction Ritual Chains[M]. LIN Juren, WANG Peng, SONG Lijun, trans. Beijing: The Commercial Press, 2012: 20; 79.]