近代冰雪文化的民族主义及日常叙事

张小军 杨宇菲

一、冰雪文化与近代民族主义思潮

民族主义思潮,作为“乱世潜流”贯穿近代中国激变的社会转型期。(1)罗志田:《乱世潜流:民族主义与民国政治》,上海:上海古籍出版社,2001年,自序第1页。余英时曾指出:“中国近百年来的变化,一个最大的动力就是民族主义。”(2)余英时:《中国近代思想史中的激进与保守》,余英时:《钱穆与中国文化》,上海:上海远东出版社,1994年,第203页。人们不禁追问,民族主义(nationalism)是如何获得如此大的力量,民族情绪又是如何深入人心的呢?以往的研究多从政治精英、知识分子的民族主义话语中展开研究,而较少深入分析普罗大众以何种方式接受民族主义,被唤起民族主义情绪,甚至主动加入民族主义的文化建构中。本文试图以近代冰雪文化中呈现的民族主义作为个案,探讨民族主义如何成为国家与民众共同参与的文化实践。

在1941年一篇题为《滑冰为我国固有》的文章中,作者细述滑冰的中国历史及近代渊源,言语间处处透出昔日“国俗”“国粹”的民族优越感,论述溜冰实乃传承“东亚人远年传的冰上技能”的“高尚运动”。

滑冰是运动而兼技术化,青年男女最高尚而愉快的娱乐,既然具有这样的美感,当然人人喜悦学习演练,人人喜悦的事,自然不是任何一个民族所兴起的,类如吃饭穿衣是谁发起的,绝对指不出主名来罢,滑冰一事,也是如此。可怪,我们青年,因为时下的冰鞋是欧洲的式样,居然认为溜冰是欧洲人兴的这种见解未免太浅陋了,又有欧洲人在冰上演的花样,东亚人脱不出他们的范围,所以又误认为欧洲人是滑冰的先进者,这种言辞,简直是近视眼没见过天星一样,其实中国滑冰的花样,较之欧洲人花样不但多而且美观,况且还有大规模合组的花样,这样东亚人远年传的冰上技能,现在无人演练并且无人知晓,岂不是太可耻又太可惜么。(3)文实权:《滑冰为我国固有:昔慈禧太后曾命办大规模冰嬉》,《新民报半月刊》1942年第7期。

有趣的是这篇文章作者文实权的经历:“十二岁时曾在慈禧皇太后、光绪皇帝驾前恭备冰嬉之差,又在民国十五年创设露天冰场于北海公园漪澜堂前太液池中,是年与梁又铭诸君发起化装溜冰大会。”①这位前清当冰嬉之差的漪澜堂冰场主人,正是借着“溜冰救国”的民族主义口号推动了二三十年代西式溜冰及化装溜冰的热潮。在民族危机加重,舆论以民族主义之名倡导民众抵制西方文化的代表——溜冰之时,文实权重述清宫冰嬉的历史,来批评反对溜冰者“近视眼没见过天星”,从而赋予溜冰“优于西方的传统文化”的象征意义,而遗忘自己的历史则“太可耻又太可惜”,再次将溜冰的历史叙事纳入民族主义大潮中。可见,短短十几年间无论推动溜冰还是斥责溜冰,皆竖起民族主义的大旗,以溜冰为代表的冰雪文化成为不同社会群体借民族主义展开话语角力的实践场域,“民族主义”“欧洲人”“东亚人”“中华民族”等这些概念也借由溜冰的流行而进入民众的日常生活及文化实践之中。因此,本文试图以风靡民间的冰雪文化中所呈现的民族主义作为个案,理解作为文化实践的民族主义,探讨近代精英借以应对国家危机的“民族主义”,究竟以何种方式沉降于民众的日常生活之中。

关于民族与民族主义的研究卷帙浩繁,其中不乏从文化建构和文化实践视角的研究:(1)理论上,探讨作为政治共同体的民族与民族主义。20世纪80年代,以安德森(Benedict Andersen)和盖尔纳(Ernst Gellner)的著作为代表,从文化认同的视角考察了民族主义的兴起与持续存在的社会文化时空与政治经济学背景。(4)范可:《理解民族和民族主义:途经、观念与叙事》,《原生态民族文化学刊》2020年第6期。安德森指出民族是“一种想象的政治共同体——并且,它是被想象为本质上有限的,同时也享有主权的共同体”,继而论证印刷资本主义与新的政治共同体形成之间的伴生关系,指出是民族主义创造了民族。(5)汪晖:《民族主义研究中的老问题与新困惑》,本尼德克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海:上海人民出版社,2016年,第4页。杜赞奇(Prasenjit Duara)批评安德森时指出,中国早在西方民族主义传入前即有类似“民族”的想象,新事物不是“民族”这个概念,而是西方民族国家的政治组织方式。(6)杜赞奇:《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》,王宪明,等译,南京:江苏人民出版社,2009年,导论第7-8页。夏特吉(Partha Chatterjee)则批评安德森忽略了民族主义如何建构“民族”意识形态的具体政治过程。(7)Partha Chatterjee,Nationalist Thought and the Colonial World:A Derivative Discourse,Minneapolis: University of Minnesota Press. 1993,pp.21-22.霍布斯鲍姆(Eric Hobsbawm)指出,“民族”的建立与主权国家息息相关,“民族主义时而利用文化传统作为凝聚民族的手段,时而因应成立新民族的需要而将文化传统加以革新。”(8)埃里克·霍布斯鲍姆:《民族与民族主义》,李金梅译,上海:上海人民出版社,2006年,导论第10页。(2)方法论上,强调作为文化实践的民族与民族主义。布鲁贝克(Rogers Brubaker)主张将民族视为一个实践的范畴,民族定位是制度化的文化和政治形式。(9)Rogers Brubaker,Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe, Cambridge: Cambridge University Press,1996.盖尔纳由结构功能的分析,认为工业化社会的出现带来生产、教育、传媒、语言等方面的同质化和标准化,引起文化整合从而为民族主义和民族形成奠定基础。(10)厄内斯特·盖尔纳:《民族与民族主义》,韩红译,北京:中央编译出版社,2002年。但是他们的研究都忽略了具体的社会文化语境与结构化过程。霍布斯鲍姆批评盖尔纳的研究只从现代化由上而下的角度谈民族主义,而忽略了观照一般人由下而上的看法,他认为“民族”是具有双元性的,由居上位者创建,但要从平民百姓的观点分析才能完全理解。(11)埃里克·霍布斯鲍姆:《民族与民族主义》,李金梅译,上海:上海人民出版社,2000年,导论第11页。杜赞奇检讨了近代民族主义所主导的历史话语,主张从“流动的表述网络中来理解民族认同的原动力”,认为民族主义是“不同表述之间进行斗争和协商的场所”,不同群体可以能动地借由历史叙事而影响现实生活。(12)杜赞奇:《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》,王宪明,等译,南京:江苏人民出版社,2009年,导论第6页。因此,杜赞奇主张复线的历史,关注参与历史进程的不同社会群体的历史叙述话语。

本文在这一脉络下聚焦近代中国社会转型期民族主义思潮在社会生活中的文化实践逻辑。中国近代的民族主义与“民族国家”的文化建构密切相关,但是其文化实践具有本土化的特点,主要体现为“国家”与“民族”、精英与大众的文化并接。

1.“国家”与“民族”。这是两个近代舶来的概念,结合成“民族国家”,其文化基础便是“民族主义”。胡适曾说:“民族主义有三个方面:最浅的是排外;其次是拥护本国固有的文化;最高又最艰难的是努力建设一个民族的国家。”(13)胡适:《个人自由与社会进步》,发表在《独立评论》第150期,耿云志:《胡适年谱》,成都:四川人民出版社,1989年,第459页。民族主义作为一个西方概念,是伴随近代国家危机而从西方引入,并与中国固有思想观念整合后的表述。(14)罗志田:《近代中国民族主义的研究取向与反思》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1998年第1期;郑大华:《中国近代民族主义的形成、发展及其他》,《史学月刊》2006年第6期。金观涛等从近代报纸的词频分析中梳理出20世纪初民族国家观念的形成与民族主义的发展过程:华夏中心主义解体后形成了去中心化的万国观,之后以“世界”与“世纪”的概念来描述变动的社会组织蓝图,继而民族主义作为阶段性的工具而诞生。(15)金观涛、刘青峰:《观念史研究——中国现代重要政治术语的形成》,北京:法律出版社,2009年,第242-251页。正如早期民族主义者所定义的“民族主义者,对外而有界,对内而能群者也。”(16)余一:《民族主义论》,《浙江潮》1903年第1期。从殖民主义到反帝反封建的国家主义;陈蕴茜围绕在近代殖民主义背景下进入中国民众日常生活空间的公园,承载着耻辱沉痛的民族集体记忆又是“文明”的象征,在民国时期转化为传输民族主义精神的政治空间,在日常生活中引导着人们的观念,塑造新国民,成为培养民族主义精神的政治空间。(17)陈蕴茜:《日常生活中殖民主义与民族主义的冲突——以中国近代公园为中心的考察》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2005年第5期。有学者关注到日常生活中的民族主义与国家权力。王立新围绕近代抵制美货运动,讨论民众政治参与意识的成长与现代舆论的崛起,表现出民众对民族与国家利益的关注。(18)王立新:《中国近代民族主义的兴起与抵制美货运动》,《历史研究》2000年第1期。

2.精英与民众。“只知天下,不知国家”的中国民众如何理解“国家”“民族”“民族国家”,是民国初年的一大难题。陈蕴茜分析了中山装在民国时期的推广与流行,在于其既体现民族性,又体现现代性,成为国民认同、民族国家建构过程中极具象征意义的符号,折射出新兴民族国家以着装方式重塑中国人的身体政治。(19)陈蕴茜:《身体政治:国家权力与民国中山装的流行》,《学术月刊》2007年第9期。然而,参与抵制美货运动的民众多大程度出于民族国家大义,又有多少是基于自身利益而做出选择?民众在公园和着装中如何理解和接受民族主义意识形态?一些研究以日常生活的层面展开讨论,但仍以国家的民族主义叙事为主线,缺少多元的民众声音及其参与民族主义建构的实践动机,较少关注民众对于民族主义的主位理解与主体性参与的实践逻辑。在缺乏民族主义意识的背景下,通过体育运动建立个人身体与民族自强的关联,成为民众理解民族国家的重要基础。正如时人所言“有强健之身体,始有强健之国民;有强健之国民,始有强盛之国家,试观世界列强,莫不以体育为重。”(20)阮志珍:《对于天津体育协进会之企望》,天津体育协进会《天津体育协进会刊》,1934年,第3页。费正清亦指出体育运动可以唤起民族主义意识、培养民族主义情感,成为当时中国进行民族国家构建的重要社会文化资本。(21)费正清:《美国与中国》,张理京译,北京:世界知识出版社,2000年,第255-256页布迪厄曾强调所有资本都要呈现为象征资本而作用于人们的认知,通过象征资本的再生产性参与社会空间结构的建构。(22)Bourdieu Pierre &Wacquant , Loic J . D., An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge: Polity Press in Association with Blackwell Publishers,1992;Bourdieu Pierre ,Social Space and Symbolic Power. Sociological Theory,vol.7, no.1 (spring), 1989,pp.14-25.作为一种体育形式的溜冰运动从西方引入,在民族国家建构中,这一文化资本如何被人们感知并赋予意义,进而成为象征资本而发生作用?我们试图从近代的溜冰热中更细致地理解这个过程中的发生逻辑。

已有研究多是在思想史脉络下以精英话语来展开分析,尽管近代精英们引入民族主义对中国社会带来深刻影响,但是中国社会尚未经历工业化、资本主义发展,彼时平民识字教育尚在如火如荼展开,精英们引入的民族主义思潮如何在民众的意识中生成?中国历史长期积淀形成的政治文化又如何与近代以民族主义作为组织方式的新国家并接?这些仍然是值得我们探讨的问题。

正如萧凤霞提出的问题:“如果说帝国的秩序——天下——是一个共同体的意象,而国家的建构是跨越时间和空间的话,那么,到底是谁,用什么方法让人们感到国家的存在——不管存在是真实的还是想象出来的?”(23)萧凤霞:《传统的循环再生:小榄菊花会的文化、历史与政治经济》,《历史人类学学刊》2003年第1期。我们同样可追问:如果近代以来的民族是一个“想象的共同体”,到底是谁,用什么方法让人们感到新兴的民族国家的存在?理解民族主义思潮,离不开民众的主体性参与。在冰雪文化的个案中,除了国家以“体育救国”“强国强种”倡导冰雪运动之外,社会各界都积极参与其中,主动加入到民族主义的文化建构中,体现出国家与民众的“共主体性”(co-subjectivity)(24)张小军:《“文治复兴”与礼制变革——祠堂之制和祖先之礼的个案研究》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2012年第2期。。因此,本文试图从国家与民众的“共主体性”出发,以冰雪文化中呈现的民族主义作为个案,理解民族主义思潮如何在冰雪文化中进入民众的日常生活,以及不同社会群体如何以冰雪文化为载体而主动加入民族主义构建,以期理解民族主义何以在激变时代成为贯穿中国社会转型始终的潮流与文化动力。

二、民族主义的意义生产

1895年中日甲午战争之后,康有为、梁启超等知识分子主动引入了西方教育方式,“体育”作为培养新国民的方式之一被引入新式学堂。孙中山也提出:“提倡体魄之修养,此与强国保种有莫大之关系。”(25)中国社会科学院近代史研究所编:《孙中山全集》第四卷,北京:中华书局,2011年,第19页。此后“体育救国”的思潮承袭“强国保种”的概念,推广以兵式体操为主,呼吁民众锻炼强健的身体来挽救中国。(26)游鉴明:《运动场内外:近代华东地区的女子体育(1895-1937)》,《中研院近代史研究所专刊(第92期)》,2009年,第36页。在新文化运动的冲击下,1919年第五次全国教育联合会决议提出“军国民主义已不合教育之潮流”而要求改进学校体育。1922年北洋政府公布的《学校系统改革案》,将“体操科”改为“体育科”,兵式体操被废除,取而代之的是田径、球类、游戏、体操等现代体育的内容。(27)郭磊:《冰上运动与体育救国》,《中国体育报》2017年7月17日。由此可见,体育运动始终紧随建构民族国家的需要而调整。而且国家以体育教育的方式在青年学生中推动民族主义,确实取得了明显的效果。陈晨对民国前期清华学校身体规训的研究发现,清华学生用传统儒家“修身—治国”观念“转译”了美式的身体规训,发展出一套“身体—国家”的身体观,即认为“对自身身体的管理有助于改变中国身体‘病弱’的状况。当个人的身体不再‘病弱’,国家的‘疾病’也就不复存在,中国也就可以走上强国的道路。”(28)陈晨:《现代性的游移——清华学校的时间、空间与身体规训(1911-1929)》,张小军主编:《人类学研究(第3卷)》,杭州: 浙江大学出版社,第77-128页。

在这样的背景下,西式溜冰成为北方学校冬季体育课的重要内容,带有浓厚的民族主义色彩。而由北大哲学系教师张竞生发起的“北大壮游团溜冰会”不仅增进了学生们的溜冰热情,更是将学校里的体育项目及其携带的民族主义意识带入了更开放的社会公众视野中。

自从我们在什刹海发起溜冰会以来,居然提起了好多人的兴味,现在已有十几位自己购置了冰鞋,而且溜得很好了。前天星期日在北海漪澜堂前冰场内练习,有的虽蹩躠学习步,其余则寄走如风了。环绕我们的老者少者一大群……夕阳无限好,新月真蛟鲜,又兼有洋洋盈耳的军乐和群众的喝彩声一同来助兴,一霎时间真使人三生享用不尽。

可是,我们觉得美中尚有不足者:乃因我国人仅会袖手旁观,而让碧眼儿癫狂骄态,驰骤回旋,几疑北海冰场变成为他们的殖民地了。好男儿起来雪此耻!起来收回这片冰的领土权!起来与外人角逐!起来领略这个极兴趣又极卫生的溜冰生活。

“到溜冰场去!”这是埃几摩民族新传来的口号。

“到溜冰场去!”打倒那外人抱溜冰帝国主义者的威风。

那么,请诸位不要叫许多无谓的口号,到底来只赢得口皮干燥。故最好就请速买冰鞋。其紧钉于皮鞋上的尤便于初学,其夹上的也极便当。数元费用甚微而于个人的兴趣及卫生与国家和民族的体面上所关甚大。(29)佚名:《壮游团启事》,《北京大学日刊》1926年1月19日,第2版;1926年1月20日,第1版;1926年1月21日,第2版。

这是北大壮游团于1926年发表文章,以民族主义之名动员溜冰。溜冰场成为一个充满民族主义意象的大舞台:军乐盈耳,将“碧眼儿”与“殖民者”,溜冰场与“殖民地”“冰上主权”联系到一起,将个人的溜冰与“雪耻”“国家和民族的体面”联系到一起,号召溜冰以打倒“溜冰帝国主义者”。溜冰场被塑造成“我们”与“外人”面对面互相竞争、互相争夺的意义空间,将“对外而有界,对内而能群”的民族主义意识具象化,成为围观溜冰的民众切实可感的竞争与对抗。

我们这东亚病夫,体格落后的民族,在这冷的氛围中,除去生活的支配,环境的驱使,谁不闭户幽居,围炉守暖,寻求逸乐,养成懈怠偷安的恶习,对于体魄的锻炼,户外的运动,都非常漠视,所以十九是萎靡不振,抬肩缩颈,十足显示出孱弱的阴影,这实在是可耻可痛的现象!在西洋各国,尤其是美利坚,当冰天雪地的隆冬,正是大家活动的季节,穿着冰刀雪橇,驾着爬篱犬车,冲寒冒冷,驰骋于高山大泽之间,往来于坚冰厚雪之上,无论老幼男妇,都认为是一种冬季的娱乐,所以他们的精神体力,加倍健强,这也是一个极好的明证。(30)弓羽:《夏虫语冰》,《风月画报》1937年第44期。

这类文字在民国报刊中极为常见,溜冰成为“西洋各国加倍健强的明证”,也映射着“我们这东亚病夫”的“孱弱阴影”。其实溜冰在华北本非新事物,但是西式溜冰鞋、溜冰花式、溜冰场作为一种西方的事物被引入日常生活时,放大了西方溜冰者身体与精神上的强健。溜冰与否被塑造成本国与“他者”之间强弱对比的象征符号。

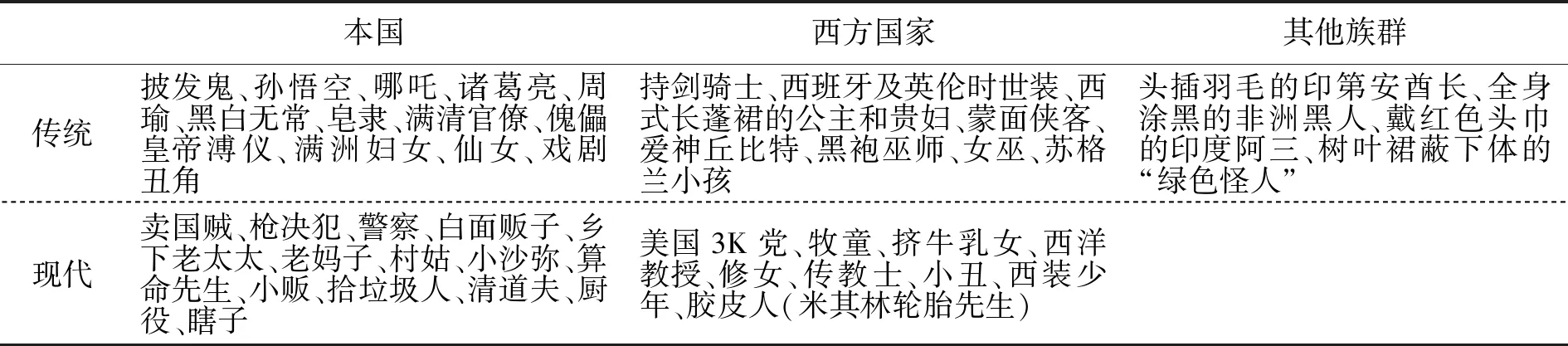

陈蕴茜曾指出:“民族主义意识产生于与‘他者’的交往及冲突中,是与国际意识紧密结合的,只有明确本国与‘他者’的关系,国家认同才能真正实现。”(31)陈蕴茜:《日常生活中殖民主义与民族主义的冲突——以中国近代公园为中心的考察》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2005年第5期。然而对于民众而言,明确本国与他国关系、具有国际意识并非易事。溜冰场被塑造成一个“本国”与“他者”交往及冲突的表征空间,化装溜冰会则进一步将服饰、礼仪、价值观念等带到溜冰场上,以其形式新颖、意义多元而成为大众流行,更成为民众形象生动地理解“万国”“世界”、理解自我与他者文化差异的生动舞台。1926年由文实权等人在北海漪澜堂冰场举办“万国化装溜冰大会”开风气之先。之后在北方城市化装溜冰大会此起彼伏,溜冰场上万国旗飘扬,中外人士共同参与,涌现出很多耐人寻味的化装形象。根据当时报刊上的形象整理如表1,可见其呈现出传统—现代、本国—他者的二元对立。

表1 民国报刊所载的化装溜冰会之化装形象(32)化装形象的描述词汇均出自当时报刊中的图片配文。

不同族群或国家的服饰同台上演编织出复杂多意的图式,表征着不同族群的刻板印象,观众也对这些“看得到”的形象进行解码,区别出“我们”与“他们”的不同:(1)与中国相关的形象中,身着满清服饰的均是负面形象,而反映社会现状的角色则全是边缘的社会底层;(2)形成对比的是西方国家的形象——教授、贵妇、公主,哪怕牧童与挤牛乳女也极力展现其天真美好的一面;(3)其他非西方族群则按社会进化论中的原始社会来进行想象与呈现。由此可见,参与化装溜冰会的人士对于本国与他者的想象基本上是西方中心的视角,在外形与服饰的符号表征中潜移默化地建立起一套西方主导的世界观,并在其中寻找自身定位。

在溜冰场上,“西强中弱”的世界格局被放大,进一步强化了五四以来反传统、学西方以自救自强的民族主义情绪。尽管在思想观念上认同和向往西方现代化,但是人们在情感上并不愿承认自我的“野蛮落后”。于是,借化装溜冰会展开文化意义编码,有人努力建构不愿屈服于西方、与西方竞争对抗的自我形象,有人则选择以西方的方式实现其“如同自己兄弟们一般”的理想。

乐声一停,由沈市长致开会词。大意谓:“本市气候本不甚寒,严冬时期,刹那间就过去了。溜冰是冬季最合时令的一种运动,所以就藉这个时间来举行溜冰会。说到这个作溜冰场的小西湖,有天然美好环境:前临大海,三面环山,并且有很优秀的林木,环绕四周。我们借这个地方集合中外人士来开一个国际化装溜冰大会。要是化装起来,无论谁的鼻子头发看不出来了,如同自己兄弟们一般,在一块都娱乐,这也是友好和平的好徵象。”云云。吾人细味沈氏之意,似渴望世界人类能泯除种族国界之隘见,相亲如手足,以免除残酷之战争。其宅心之仁慈,殊足敬佩。然自私自利,为人类始祖所遗传。吾人欲求生存,必先求自卫。惟武止武,为现时惟一之良法。兄弟尚且阋墙,世界焉能大同?……是日参加化装溜冰者,中国及日英美侨民男女约八十余人。装束新奇,各尽其妙。有渔翁,有樵夫,有前清官僚,有摩登男女,有乡下姑娘,有绿林豪客。……陆家佐所饰之大鼻子外国人,其假面具狰狞可怕;邢绍华所饰之老人,肩上书“青天白日”,头上书“老当益壮”,盖取意在青天白日下之元老壮猷,当兹国难严重期间,负担益重,精力益瘁也。王金荣、王津、王愚侠三人合饰之鹬蚌相争,渔翁得利,亦饶有警人之意。刘仲英所饰之黄鸟,寓意颇深,手持红旗,上书“和平”二字,盖表示我黄种之酷爱“和平”也。(33)寒:《化装溜冰》,《海王》1934 年第18期。

这是1934年在青岛中山公园内小西湖举办的“国际化装溜冰大会”,化装溜冰会第一次在青岛举办,因而吸引了众多观众。市长、公安局长、教育局长等官员均到场观看。有趣的是,市长强调中外人士化装之后无差别,视其为世界大同、友好和平的“好徵象”;而文章作者则从化装服饰中解读出“种族国界”的对立,求民族生存的“警人之意”:认为饰演大鼻子的外国人“狰狞可怕”,将饰演老人解读为国难之前“老当益壮”,从饰演黄鸟解读出黄种人酷爱“和平”等。我们无从了解化装者的本意是否如此,但从文章作者写作中能够感受到民族国家危机中身份认同的紧张。无论是以化装溜冰表征世界大同,还是以化装溜冰表征反抗西方,两者都是民族主义者的情感表达。正如罗志田所言:“各国民族主义者都强调民族至上,可中国从维新党人到新文化运动知识分子再到国民党人,都主张一个与传统大同观念相近的终极目标。”(34)罗志田:《近代中国民族主义的研究取向与反思》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》1998年第1期。而这种向往世界主义的理念,同样是出自其强烈的民族主义情怀。(35)罗志田:《胡适世界主义思想中的民族主义关怀》,《近代史研究》1996年1期。化装溜冰会将政府、文人、化装者、观众都拉入一个以西方主导的“世界”中,中西方文化的差异、强弱对比被“看得见”的服饰打扮放大,无论是抵抗西方殖民还是追赶西方现代性的叙事,都一再提醒民众意识到世界局势中的国家危机,使其潜移默化接受民族主义的动员。

化装溜冰会常在报刊文章中呈现出丰富的民族主义意涵,我们在一段化装室内的对话中则看到更为日常的逻辑。

“老E您今天可化装什么?去年化装三K党得着第一,今年又有什么新花样么?”一个正化着小丑的在发问。……

“我知道了,老E是洋化的,化装的东西大概近于洋味。去年化的三K党,人家不懂的,以为是化的吊死鬼。昨天我又看见裁缝送一套Sheik的衣服,今年大概他是化的Arabian Sheik吧。”

“哈哈!”老E得意洋洋地笑着。

“你不要得意,听说老魏今年费了八十多块钱做一身Chevalier的衣服,Miss Lucy化西班牙Madame,两个人正配一对,恐怕你的第一拿不稳。”另一个报信人说。

“咳!花这许多钱真是冤,叫我老五就不高兴化装,要化装,我便向庙里借一套和尚衣,一套尼姑衣,我老五化个和尚,约Margaret化个尼姑,一对和尚尼姑准拿个第一,又经济,又省事。”……“好,好,老魏化了Chevalier扶着西班牙Madame出场了,行头勿错,真神气。”(36)刘欢曾:《溜冰》,《中国学生(上海)》1930年第1期。

由此可见,参与化装溜冰者更多是一种经济资本的比拼,为争夺第一名的荣誉与关注度而各显神通。化装的“美国三K党”尽管被解读为“吊死鬼”,但化装者仍因得了第一名而得意,可见他们更享受化装溜冰游戏中带给自身的社会资本,而游戏所携带的社会文化意义则开放地被不同群体加以阐释。

随着溜冰的引入,其所携带的西方文化不断地与自身文化形成对比,借溜冰编织的民族主义叙事,无论排外还是西化,都是在加强人们对自我与世界的反思,对中国、中华民族的身份确认。如同近代公园是将民族主义意识空间化,溜冰则是将民族主义意识日常化,通过政府、文人、民众的参与与叙事,赋予溜冰以民族主义的象征意义:动员人们在冬日走到户外参与冰雪运动,同时也在日常生活中时刻感受“外而有界,对内而能群”的民族主义情绪。溜冰、化装溜冰等冰雪文化作为新兴的都市娱乐活动,本质上跟说书、看大戏一样,都是让人们感受到国家的存在,只不过溜冰所表征的近代中国的“国家”是置身于西方民族国家主导的世界格局之中的民族国家。

三、民族主义的象征资本再生产

为建设新国家而舶来西方的民族主义,但同时也不断接受西方主导的世界观与价值体系,导致中国社会内部出现民族认同的危机。不同社会群体在“民族主义”的大旗下,以不同的方式丰富着民族主义内涵,围绕溜冰展开的阶级分析、领土主权、传统文化,成为20世纪30年代不同社会群体加入民族主义建构的三个议题。

1931年“9·18”事变加剧了民族危机,这年冬天的报纸上开始出现了“国难当头怎可滑冰”的论调。溜冰者从“强健的国民”变成“溜冰的小姐,少爷们”(37)草草:《随笔》,《北洋画报》1931年第715期。“贵妇和小姐”“绅士和少爷”“有闲阶级”。

国难管它临头,本来何干有闲阶级的事?不过,卧薪尝胆的一个不讨好口号传来,竟有人拿来利用,对享乐人们眼红吃醋,捣个大蛋,真正岂有此理。有闲的人们,少不免会这么说。而志士们革命的理论还来的充分,不消说了。自来朱门酒肉臭,路有冻死骨,那无衣无褐的北平,冻死可是常事,旱灾未几,继以东北兵难,难民逃难来归,更不知几何,冻死多少了?使看及特殊阶级的优游愉乐,实在有点不好过。掷炸弹的锄奸团,怕是代表这般穷光蛋出出气吧?抑或真的卧薪过来,尝胆味去,而以此冰上走、香里吻的为非分不对吧?……(38)清:《溜冰场中一炸弹》,《活跃》1933年第14期。

当我们置身于冰场中的时候,我们是满足的,因为出现在眼前的是活跃的青春,活跃的健康和炫目的富足。这里找不出贫穷、混乱、苦难、可怜相的不祥影子,这里有的是年轻活泼的男女,涂脂抹粉,每一身新装都可以参加选美大会的贵妇和小姐。也有浑身华贵、举止端庄、四肢强健的绅士和少爷。谁说中国穷?谁说中国人饿?谁说中国人是病夫?请他到冰场里,见识见识罢。音乐大声飘着,微笑挂在溜来溜去的男女唇边,冰场中的人是美丽的,他们尽量玩着,如像云雀嬉游于锦霞之上。在这里谁相信这便是那到处纵横着水灾、旱灾、战争,祸患之国度里的人民呢?请溜冰吧!冬天提供了机会,让我们瞧瞧中国的“富足和健康”。(39)剑:《杂感——冰场风景》,《真理评论》1936年第2期。

1933年在中南海化装溜冰会上,一个炸弹被扔进了冰场,成为革命青年对溜冰青年冷嘲热讽的由头,参与溜冰的男女不再被认为是“强国保种”的新青年,而是与阶级话语捆绑在一起。这些文字力图建构出穷困的、病夫的、饱受灾祸的“中国人”,而溜冰青年则以富足、健康、娱乐而被排除在外,进而以民族主义情绪排斥他们。已有学者指出20世纪30年代左翼“大众文艺”运动以阶级为主体的共同体的想象,不同于国民党所建构的民族国家共同体想象。(40)齐晓红:《20世纪30年代左翼文艺及其衍生性问题——以“大众”的讨论为中心》,《中国文学批评》2020年第4期。杜赞奇则指出:“阶级和民族常常被学者看成是对立的身份认同,二者为历史主体的角色而进行竞争……我认为有必要把阶级视作建构一种特别而强有力的民族的修辞手法——一种民族观。在中国,李大钊就是以阶级的语言来想象在国际舞台上的中华民族的:中国人民是一个被西方资产阶级压迫的无产阶级民族,是国际无产阶级的一部分。”(41)杜赞奇:《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》,王宪明,等译,南京:江苏人民出版社,2009年,导论第10-11页。也有学者将这种基于阶级分析的民族主义称为“阶级民族主义”(42)John Fitzgerald. Nation and Class in Chinese Nationalist Thought. Unpublished ms. Department of History, University of Melbourne. 1988,p.10,转引自杜赞奇:《从民族国家拯救历史:民族主义话语与中国现代史研究》,王宪明,等译,南京:江苏人民出版社,2009年,导论第11页。。在上述讽刺溜冰的文字中可以发现,溜冰作为大众流行文化的一部分,革命青年借此发挥,用阶级语言包装的民族主义来进行话语争夺:溜冰青年被划入了“西方资产阶级”的阵营,甚至成为“锄奸团”攻击的对象,而灾民、难民等则成为受苦受难受压迫的中华民族的表征,以此建立反西方、反资产阶级的民族主义,同时以这种“阶级民族主义”进行革命动员。而有意思的是,这些言论往往出自当时处于社会边缘的革命青年。罗志田曾指出,新兴的边缘知识青年与民族主义的兴起有更直接的关系,因为边缘知识青年在民族主义运动中找到自身价值的实现,“从不值一文的白丁(nobody)变成有一定地位的人物(somebody),国家的拯救与个人的出路融为一体。”(43)罗志田:《失去重心的近代中国:清末民初思想权势与社会权势的转移及其互动关系》, 《清华汉学研究》 第2辑1997年11月。他们在报刊上发表着义愤填膺的文字,与西化的社会精英们争夺话语权,也确实借由溜冰而将阶级对立与民族主义共同带入人们的意识中。

东北沦陷,使民族主义叙事中加入了“主权”的概念,加剧了民族存亡的危机感。东北的冰天雪地很自然地与溜冰场联系到一起。

“不畏风雪”的好身手,不应该只在冰场上显露!

“如履薄冰”的老教训,不要在溜得高兴时,就忘了!

放开腿脚,当心沉沦!塞外风高,北地冰厚,要痛痛快快地溜冰,我们应该到东北去,那才是我们的最好的大冰场!我们有溜的自由,应当拒绝别人偷进我们的冰场!(44)秋尘:《大冰场》,《北洋画报》1931年第721期。

面对当局不抵抗的政策,一些知识青年号召大家到塞外北地去痛快溜冰,捍卫冰场的自由,用冰场主权来隐喻东北的国土主权,从而使国家主权这类抽象概念变得切身可感。而“攘外必先安内”的当局试图以冰上运动会来鼓舞士气,增强民族主义认同(45)参见王健吾:《我国应该如何举办运动会》,《勤奋体育月报》1935年第3期。王健吾指出:“我们都要抛弃‘虚荣、胜利、出风头’的个人思想,抱定国家民族福利之主义,造成以国家民族为中心的动力,去举行盛大热烈普遍的运动会,共谋中国之复兴,中华民族之再强。”,运动队也参与到边疆问题的叙事中。

1935年1月25日至26日在北平中南海公园南海举行了一次华北冰上运动会,参加的有河北、北平、东北(包括东北各省)等代表队。据当时报纸报导:“华北苦寒,滑冰乃特有之运动,惟正式聚会数单位健将于一地竞技,此尚为破题儿第一遭。”引人注目的是东北代表队,入场时,队旗为上白下黑,中绘各省地图,象征白山黑水,映入旁观者眼帘情绪为之起伏,令人有东北沦亡、不知何日收复之感。(46)陈维麟:《华北冰上运动会》,《体育文史》1983年第3期。

东北代表队的队旗以各省地图、白山黑水引人注目,同样提醒着民众国家主权的缺损。可见,不论是革命青年还是政府当局,都共同着力于借“溜冰”引出主权问题,唤起民众对基于领土主权而建立的民族国家的认同感与危机感。文艺作品进一步把东北的战火纷飞拉入到都市日常生活中形成鲜明对比,力图使人们对“同胞”之苦难感同身受。

家乡的炮火,家乡的恐怖,撕裂着父老的心情,暗地里默默地哭泣,暗地里默默地叹息,姑娘:什刹海的冰冻坚了,我又怎能去滑冰。

家乡的炮火愈重,声打着老头子,顾不得穿裤子的腿。声打着小孩子,上衣往腿上穿,焦急的哭喊。声打着老头吧,发白的脸,多少人在炮火中倒下,多少人被炸得血肉横飞。姑娘:什刹海的冰冻坚了,我又怎能去滑冰。

古城的角落,古城的街道,被难者在徘徊,逃生者在漂涉。哭丧,失望,凄惨,一张张的脸,在饥饿中倒下。在寒冷中,咬着紫色的唇发颤。姑娘:什刹海的冰冻坚了,我又怎能去滑冰。(47)萍泊:《我又怎能去滑冰》,《远东杂志(北平)》1947年第2期。

将东北称为“家乡”,将东北民众称为“父老”,极力强调东北逃生者、老人、孩子的苦难,进而将溜冰男女置于不顾同胞苦难、民族存亡的位置上。将遥远的边疆变成了想象中共同的“家乡”,力图使人们意识到共同的民族国家危机,共担民族存亡的责任与义务。借由溜冰这一象征符号,民族主义的主权意识和情感逐渐与边疆国土、困苦生活联系到一起,唤起更广泛民众的同情之感。

面对民族认同危机的问题,另一部分知识分子则回到传统文化中找寻民族自觉与自信。正如法国著名学者、民族主义者勒南(Ernst Renan)指出,所谓民族其实是一种精神原则,它包括两部分:过去和现在;由享有共同记忆所带来的精神遗产,以及一起维护这一精神愿望所构成。(48)参见Ernest Renan,Qu’est-cequnation (What is a nation),selected in John Hutchinson and Anthony Smith eds. Nationalism:Oxford Readers. Oxford and New York,1991一部分知识分子借由溜冰热,挖掘溜冰的历史资源来建构对自我民族的认同。

欧美各国,每于冬令,喜作冰戏。欧洲又有各国联合走冰会之组织,每年举赛一次,以瑞典、挪威、丹麦三国,恒占优胜。吾国此戏,发达亦早。宋史所称“故事齐宿,幸后苑作冰戏。”可知吾国古代帝王,亦喜作此戏矣。洎至清代,以关外健儿,入主中夏。其先之民族本生活于寒冷之地带,故此戏尤为发达。入关后,犹保存未废。清制八旗劲旅,于冬日在太液池习冰戏。……观以上所记,可知清代三海之冰戏规制。至其盛况实较近年所举行之化装溜冰会,尤为大观也。(49)芸子:《历史上之三海的冰戏》,《北京画报·溜冰专刊》1930年第70期。

与前文中一味强调欧美溜冰之风盛行的文字截然相反,这段文字将本国溜冰的历史追溯到宋代,强调清宫三海的“冰戏”比当下流行的化装溜冰会“尤为大观”。与前文所述的漪澜堂冰场主人文实权极力展现清宫冰嬉的辉煌历史一样,作者借溜冰在本国的悠久历史来构建对本民族文化的认同与自信。

在抗战胜利后,溜冰再次风行华北都市。1947年1月25-26日两天在北海的漪澜堂冰场举行的北平市冰上运动大会上,吴桐轩老人与“清代溜冰术”重新获得关注与赞赏。

值得隆重介绍的,是花样圣手六七老人吴桐轩的表演。他身着黑缎小棉袄裤登场,表演“丹凤朝阳”“鹞子翻身”“朝天蹬”等绝技,功夫老练,精神抖擞,博得中外人士等赞赏,所以他在历届的溜冰竞赛会中,都获得特种奖品。据这位老人说,他所表演的是清代的溜冰术,前清咸丰年间里流传下来的。他所用的冰鞋,为鞋底形的铁板,上连冰刀,临时用绳系于脚上。这种独特的溜冰术,非下过一番苦功不可,姿式约有四百余种,每种姿式又可变化出许多花样,通算起来,共有一千余种新花样。(50)李尧生:《北平的溜冰热:吴桐轩表演“朝天蹬”》,《艺文画报》1947年第8期。

这一年有不少报刊均关注吴桐轩老人,他表演的“清代的溜冰术”融合作为“国术”的武术动作,表征着中国优秀传统文化胜于西方花式溜冰。其实吴桐轩自甲午战争后“冰鞋处”被裁撤就出宫回家,一直以来都活跃于溜冰场上,而且一度被邀请到天津表演,只是在七七事变后才难以靠溜冰为生。但是此前的媒体报道中并不常见他的身影,恰巧在抗战后民族文化自信渐长时而被关注,进而又成为增进民族自信的文化资源。

可见,以溜冰展开民族主义的象征资本再生产过程:通过对溜冰建构起阶级分析、领土主权、传统文化的表征性事实,将民族主义的更多内涵编码到民众的日常认知中,也以民族主义的象征性权力重新编码国内的社会文化秩序,从社会阶层、领土主权和历史感的方面形成对民族国家更具体的理解,建立本国的文化认同和民族国家认同,促使民族主义深入人心。

四、民族主义的民利主义市场化政治

不仅国家、知识分子都极力借溜冰展开民族主义的象征资本再生产,民众也积极参与到溜冰与民族主义的话语中,体现出中国历史上民利主义市场化政治的特点。

1932年天津北宁路局在种植园旧地举办化装溜冰大会,“各报记载,都不直其事,以为沪案炮火未息,娱乐本非其时,言之自亦成理,记者适亦与会,兹以见闻所及草印象记以志所感”。个中细节值得玩味。

“大机关主办任何事件,去了容易得着相当的成绩外,还可添自家做无上好的广告呢?”朋友这样的说着,“这叫做活动广告”,我答应着。

化装会的成功——至少从到会的人数和运动的精神上讲,倒能挽回一些专向英国球场跑去滑冰者的利益;这也可名之曰爱国。……化装滑冰会,在国难临头的时辰开会,其能引起一部分人的反感,亦是在是无法可想的。会长王处长奉瑞君早想到这一层,所以在“无论如何终得说几句话”的开幕词中,就引证德国运动强国的话,来缓和形势,实在是有道理的。(51)记者:《北宁滑冰会印象记》,《体育周报》1932年第1期。

由此可见,参与溜冰的青年借着“大机关主办”的活动为“自家做无上好的活动广告”,而且因为没有跑去英国球场而是前来参加本国主办的化装溜冰会,可博得“爱国”之名。溜冰会会长则“引证德国运动强国的话”来缓和舆论冲击。可见,随着国内政治局势日渐紧张,民族主义话语成为一种文化资源,被不同的社会群体引用来为获取自身利益和社会空间提供合法性。每一场溜冰会开幕致辞中强调“体育救国”。

开幕典礼即于全体欢呼中开幕。首先奏乐,声调悠扬,由马永春作临时司仪,升旗行礼。……旋由冰场主办人马仰波报告称,诸位来宾,能对体育热心提倡,将来定能复兴我们民族。本冰场虽为营业性质,但提倡体育未敢后人。因滑冰可强健身体,以自卫以救国,方才是本场所生影响云云。继有来宾王石子,及比国使馆玩将彬熙相继演说,均对体育救国有所发挥。(52)佚名:《北平溜冰已上市 漪澜堂冰场开幕》,《新闻报》1934年12月13日,第13版。

《商业新闻》中永安溜冰场则直接以民族主义话语作为招徕顾客的方式。

健康的女子,健康的母亲,方能养育健康的新国民。惟有健康的国民方能负荷救亡图存的重任。这种希望只能寄托在现时一般的青春少女。溜冰是北方健儿一种特殊的运动,而同时尤其是北方小姐的一种特殊的健康运动。普通运动,偏于激烈,不宜于女子,惟有游泳与溜冰对于女子有种种便利,有种种益处。……我们如果需要健康的女子、健康的母亲,对于妇女的溜冰应该加以积极的提倡与鼓励。(53)冰血:《永安溜冰场上的观感》,《商业新闻》1938年第4期。

溜冰女性作为“健康女子”“健康母亲”的表征,以民族主义话语来裹挟女性,动员女性参与溜冰,以改变自我来改变民族国家的积弱。动员女子溜冰,不仅可以吸引更多男性顾客,而且符合以妇女解放作为民族复兴之路的民族主义话语。由此,不仅冰场主人高喊民族主义的口号,女性自身也积极参与到溜冰运动之中,而且感受着新国家的新气象。而与此同时,亦有女性借由民族主义话语,获得自身地位的提升。

北平不就正是在冬季的时候,私中、市中、五大、女子全市的比赛紧张的时期呢,我们的皇后就快产生了。……到开运动会的时候,是她们最幸福的时候了,因为那时可以一举成名,博得一个冠冕堂皇的“体育家”“体育皇后”头衔,至少也能在几千对眼睛前出出风头哇!更有记者追逐着拍照,签名,访问,在报上大大的捧一顿,只要她对他新闻记者们稍露颜色,第二天报上决不能有太坏的记载,并且在访问问到“心得”,她还可以像话匣子似的说些什么努力,讲卫生,健康救国,不应死读书,运动调合脑筋等等冠冕堂皇的议论发表,记者更会用什么“康健之花”大捧一顿。自然不但她自己自命不凡了,就是师长同学都能表示对她好感,情书求爱信也不免的要多费她自己点眼睛。(54)苏弈林:《北平女学生的动态》,《中国学生》1936年第13期。

这篇介绍北平女学生的文章中将女学生分为四类:交际花派、体育皇后派、活动派、大家闺秀派。体育皇后派则举了北平溜冰热为例,认为她们溜冰是为了皇冠、记者访问、异姓的追逐,借“健康救国”等“冠冕堂皇的议论”来为自己增添光彩。尽管并非所有溜冰女学生都有此动机,但确实有一些演艺明星、舞女等借由溜冰及其表征的民族主义来获得关注。而记者们也乐于发表“冠冕堂皇的议论”,按照“妇女解放—民族自强”的一套民族主义叙事进行报道,符合民众的口味,从而增加报刊销量。

此外,政治精英也乐于参与溜冰会。1931年3月1日在辽宁举办的化装溜冰竞赛上,张学良之子张闾珣和张闾玗均参加比赛,引起更广泛的社会关注,来宾及观众达1300余人。(55)公季:《记沈阳第二次化装溜冰会》,《天津商报图画半周刊》1931年第5期。张学良之妻于凤至女士全程观看了滑冰会,对冰场上的表现极为满意。(56)止观:《第二次小河沿化妆滑冰赛会参观记》,《大亚画报》1931年第285期。他们的参与不仅为溜冰场吸引更多人流,而且也为自身赢得民众的支持。胡也频的小说《到莫斯科去》描写了一位“雄谈的政治家”徐大齐的行动逻辑。

徐大齐嘘着雪茄烟的烟丝,一面叙述而且描写着化装溜冰的情景,并且对于素裳的不参加——甚至于连看也不去看,深深地觉得是一个遗憾,因为他认为如果她昨夜是化装溜冰者的一个,今天的各报上将发现了赞扬她而同时于他有光荣的文字。他知道那些记者是时时刻刻都在等待着和设想着去投他的嗜好的,至少他们对于素裳的化装溜冰比中央第几次会议的专电还要重要!所以他这时带点可惜的意思说:“只要你愿意,我就用我的名义再组织一个化装溜冰大会,恐怕比这一次更要热闹呢。那时我装一个拿破仑;你可装一个英国的公主。”

可见,政治精英借化装溜冰会这一文化资本来获得更多的社会资本。其中也道出记者的行动逻辑:投政治家所好,也投民众所好——对溜冰加以民族主义的发挥,可以取悦政治家,得到冰场主欢迎,而且普通民众对化装溜冰比对“中央第几次会议的专电”感兴趣得多。

商人、青年男女、报社记者,甚至政治精英共同加入溜冰的民族主义叙事,并在其中各取所需,皆大欢喜。不同社会群体以民利主义的市场化政治逻辑将民族主义叙事引入溜冰之中,不仅使溜冰获得政治合法性,不同的实践者也通过加入民族主义话语来争取自身的利益,获得经济资本、社会资本。与此同时,他们也不断地以自身的行动将民族主义意识带入了日常生活,主动参与到民族主义的文化实践之中。

五、结语

北平近代冰雪文化中呈现的民族主义及其日常叙事,令我们思考民族主义思潮以何种方式进入普通民众意识与生活,又以何种方式参与到变革时期的新国家建构过程中。本文特别强调民族主义如何存在于民众的日常生活实践中,这一过程主要表现为民族主义作为民利主义市场化政治中的象征资本,国家与各社会群体出于不同的实践动机与时代需求,将一个新的民族国家意识置于民众的日常生活中。民族主义成为近代民族国家秩序得以建构的文化动力。