我国公募与非公募教育基金会运作的比较分析

施晨扬,陈 勇

我国教育基金会起源于20 世纪80年代,在一部分海外华侨、港澳同胞等爱国人士的资助下,形成了初步的教育基金形式。时至今日,我国的教育基金会已经形成一定规模,其按照资金来源可划分为公募型与非公募型。目前我国学界关于教育类基金会的研究多集中于介绍大型公募教育基金会和非公募型中的高校基金会,对于两者具体的运作方式、活动开展情况等微观层面探究较少。本文对公募型与非公募型教育基金会实际运作的差异性进行分析,以期发现我国教育基金会目前存在的优势与不足,为更好地促进其发展提出建议。

一、我国两类教育基金会的发展概况

我国教育领域的资金投入问题存在已久。受早期计划经济的制约,我国教育领域的投资呈现出单一化、单向化的问题。教育筹资渠道以中央拨款为主,缺乏其他形式的教育资金投入。教育资金运作模式主要表现为中央拨款,地方管理与使用,这种单向模式使得地方部门仅能行使有限的管理权。1993年,《中国教育改革与发展纲要》提出:应逐步建立起以国家财政拨款为主,辅之以征收用于教育的经费,收取非义务教育阶段学生学杂费、校产投入、社会捐资和设立教育基金会等多渠道筹措教育经费的体制[1]。这一规定标志着教育基金会被视作一种重要的教育筹资渠道。

我国教育基金会的发展起步较晚,直到20 世纪80年代才初步形成,邵氏基金会、霍启东基金会等是早期发展中的典型代表。20 世纪80年代中后期开始,伴随着中国经济政策的改革,教育类基金会种类也逐渐增多。由企事业单位和个人名义创办的非公募教育基金会开始出现,如唐氏教育基金会、宝钢教育基金会等。与此同时,由各地高校发起的非公募教育基金会和由各地政府部门牵头的公募教育基金会也渐入人们的视野。

目前,我国的教育类基金会与欧美发达国家相比尚显不足,但在当前的国内教育环境下,具备极大潜力。一方面,由于国家对教育愈加重视,相关的制度正逐步完善。2018年国务院出台了《关于进一步调整优化结构,提高教育经费使用效益的意见》,在持续保障财政投入的基础上,鼓励扩大社会投入。另一方面,由于我国经济水平的提高,教育基金事业的发展面临着较好的投资环境,社会大众有足够的经济基础与意愿投入到社会公益性事业中来。实践表明,教育基金会的设立有利于弥补教育领域资金投入的不足,其相对独立的运行模式能在具体的教育问题中发挥作用。

二、我国两类教育基金会的比较

1.共性特征

(1)外部条件与组织结构形式。《基金会管理条例》设置了基金会的资金准入标准:基金会在县级、设区的市级、省级人民政府民政部门登记的注册资金分别不能低于200 万、400万、800 万元人民币,在国务院民政部门登记的基金会注册资金不能低于8000 万元人民币。公募与非公募教育基金会的建立都需遵循这项要求,保证初始资金的完备。

同时,我国教育基金会具有双重管理体制的组织形式。《基金会管理条例》规定:由登记管理机关和业务主管单位一同履行基金会的监督管理职能,在登记环节和管理环节上,一方面通过审批登记确认注册基金会的合法性,另一方面通过业务主管单位进行日常监督与检查。教育基金会处在这种双重管理体制之下,易导致领导机构权力不明、责任归属问题不清等问题,一定程度上使得教育基金会存在管理权利削弱、牵制条件更多、管理层次划分不清、管理运行效率降低等问题。在这一点上,公募教育基金会更为明显。

(2)内部机构设置。教育基金会由理事会、监事和专职人员构成。理事会是基金会最高决策机构,人员设有理事长、副理事长、秘书长,理事。理事长是机构的法定代表人,理事成员为5~25 人。同时设立监事会或监事作为基金会的监督机构。基金会内部设多个部门,财务审计和资金募集与资金运作相分开。相互独立的内部机构设置可以更好地发挥每一环节的独特作用,避免交叉管理产生的问题,更有效率地进行教育募资的规划和运作。

2.优劣势比较

(1)资金来源方式。公募教育基金会主要由市级及以上的政府部门发起,以政府力量为后盾,以大范围内的社会捐资为主。其有两个突出特点:一是通过大规模活动进行公开性募捐;二是接受小额捐赠,如个人可通过银行转账、邮局汇款、现场捐赠等形式参与公益捐资。

非公募教育基金会不具备公开募捐功能,但也有固定的资金来源。如有企业背景的教育基金会,资金来源较为稳定,企业及其子公司会提供固定的资金流。而高校教育基金会成立初就具一定的经济基础:或由学校承担初始注册资金,或在接受社会性大额捐资后注册成立。高校基金会的筹资方式以年度捐赠与校庆捐赠为主,由于其所得捐资多为大额捐赠,因此整体而言,其在社会性筹资的单项数额上更为可观。例如,2017年浙江大学120 周年校庆期间,浙江大学教育基金会接受了社会各界10 亿多的捐资。但过于单一化的获资来源也会导致其具有不确定性,例如浙江大学教育基金会2018年仅获4 亿多捐资,均远低于2017年。这种不确定性会影响到高校基金会的长期可续发展,不利于基金会工作的整体规划。

(2)运行监督机制。我国公募基金会由政府发起,实质上也是政府职能的社会性延伸,更确切地说是一种上下级的隶属关系,自上而下的内部监督机制会削弱监督效率。在社会大众缺乏相应监督意识的情况下,不够健全的监督机制会导致多方缺乏有效沟通。目前,多数公募教育基金会都会在年末出具较详尽的工作报告和审计报告,但由于其募资范围广、受众面大、资金流较多等特点,运行中相关的监督环节应进一步细化规范。

非公募教育基金会不存在公开性募捐,通常以阶段性的大额捐资为主,财务监管难度相对较小。基于特定的捐赠者身份与出资情况,他们对于信息公开化的要求和监督意识更为强烈。因此,非公募教育基金会面向大众的运行监督机制更加完善具体。

(3)项目运作模式和资助对象。项目参与教育是通过项目形式来实施捐赠,按照组织的宗旨直接举办会议、开展公益活动等[2]。公募教育基金会能利用政府的后盾作用,慈善资助的对象和范围较广,成立了多种类型的专项资助基金。这些项目大多需要通过与其它机构达成合作,捐资方除了资金的资助,亦有相应的技术支持能力和专业资源的参与。如中国教育发展基金会的耐克活力校园项目,通过开展“活力校园——敞开校门”等公益活动,给孩子带去活动体验,养成终身运动的习惯。

项目参与是非公募基金会参与教育的主要途径之一。 项目参与教育是通过项目形式来实施捐赠,按照组织的宗旨直接举办会议、开展公益活动等[3]。非公募教育基金会的项目具有更大的自主性,通常以定向资助特定群体为主。同时,它可依托自身教育资源和优势,在运作过程中,以更高的效率达成效果。从2016年开始,北京大学调研团到往全国多地开展教育支援项目,范围包括内蒙古察右中旗、广西都安、云南墨江,并设立了对口支援基金,支持北京大学对口支援和定向帮扶中西部高校——西藏大学与石河子大学,北京大学学者和师生赴对口高校开展了学术交流、考察调研、社会实践等相关活动。

(4)政府参与程度。在资源分配方面,公募教育基金会可通过政府获得直接性的政策性财政补贴,还能获得官方机构提供的显性或隐性的信息支持、政治资源、组织帮助等。在发展初期,基金会单纯依靠内部的管理组织模式,想要实现计划的资金募捐,会有较大难度。而政府的资金与资源扶持有利于帮助其更好地进行资金整合与累积。同时,公募教育基金会也承担了更大范围的社会性责任,例如中国教育发展基金会在2018年开展的中央专项彩票公益金资助项目,资助中西部地区普通高中家庭的特困学生,共筹资10 亿元。

教育作为一种公共物品,具有不完全的非竞争性和非排他性。政府提供的教育以满足基本需要、促进教育公平为目标。对于民众的多样化需求则需要更多社会力量的补充,非公募基金会就充当了这个角色[4]。非公募教育基金会受政府影响较小,更具自主性和灵活性。其一,政府虽不会给予其大量的直接资助,但会在政策上给予扶持。2018年国务院出台了《关于进一步调整优化结构,提高教育经费使用效益的意见》,明确表示:要完善社会捐赠财政配比政策,按规定落实公益性捐赠税收优惠政策,发挥各级教育基金会作用,吸引社会捐赠。其二,正是由于政府介入性低,使基金会具有更大的可操作性。对于捐资者而言,能更清晰地了解自己的捐资项目运行程度与资金流向,更易找到与基金会的沟通渠道;对于基金会而言,项目的决定与运行也更有自主性,减少了额外流程产生的时间与资源上的浪费。

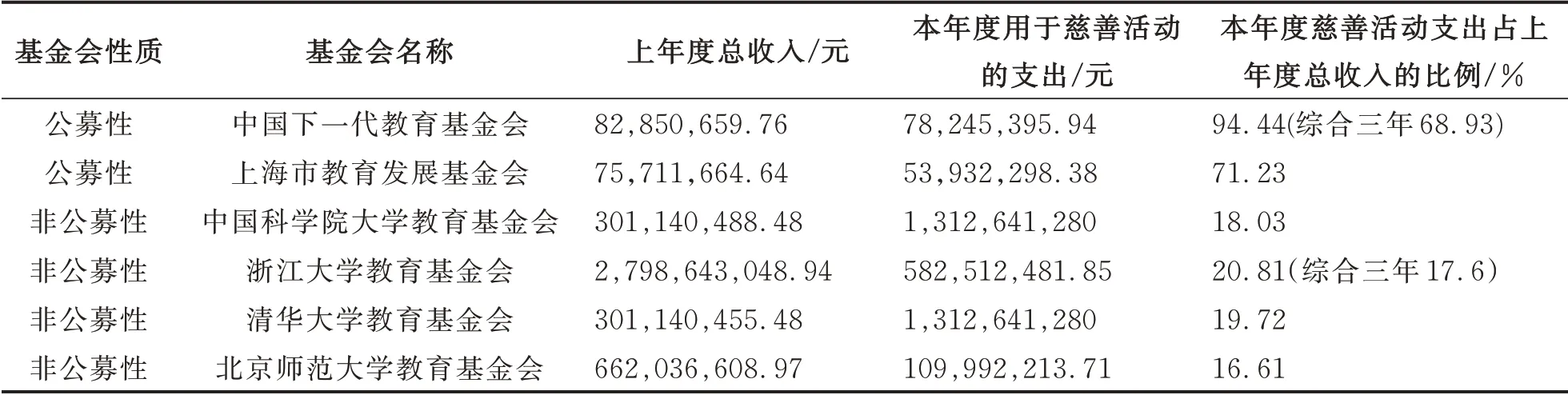

(5)公益性支出。教育基金会的公益性支出主要体现在设立项目和举办活动中,对于公募型和非公募型教育基金会而言,均具有公益性的组织属性。本文对部分知名教育基金会的慈善活动支出进行比较(详见表1)。可以发现,公募教育基金会的慈善活动支出比例要明显高于非公募教育基金会。

表1 部分教育基金会公益性支出数据

续表

三、建议

1.健全教育筹资渠道

(1)重视间接支持,提高自筹能力。目前我国教育基金会的筹资方式以社会捐资和政府补助为主。公募教育基金会的政府补助特点更明显,一方面有利于基金会保持较为稳定的资金流,另一方面也容易导致对政府的依赖性增强,自筹能力下降并加大了政府的财政负担。因此,应适当性降低直接予以捐赠的方式,而采用信息和资源的侧面支援,增加税收优惠来帮助基金会的良性发展。税收影响捐赠能力,政府应进一步加大捐赠的税收减免政策,同时将税收的政策优惠有意识地向教育倾斜。由此形成税收优惠和税收监管相互结合的调控机制,促进基金会社会性捐资能力的提高。

(2)加强宣传工作,多种形式参与。教育基金会在加强自身建设的同时,应加强社会宣传力度,打造品牌效应。一方面,基金会可以利用多种宣传媒介进行宣传。尤其在“互联网+”的背景下,运用多种网络工具和传媒平台。另一方面,通过成立专门性的文化发展项目,以各类公开化的签约活动、捐赠活动、颁奖活动和文化座谈会等方式,将教育慈善的公益性理念在社会广泛传播。即,通过加强宣传力度,引导大众资源的汇集。

(3)更新营销观念,注重关系营销。鉴于教育基金会存在灵活性不足的问题,管理人员应从“羞于谈论”到主动参与,树立起筹资与资金运作的正确观念。首先,在筹资时要注重向筹资主体展现自己的诚信能力、资金使用能力、承诺义务履行能力上的可靠性,争取捐赠方的信任[5]。其次,要通过相关数据进行捐赠群体性统计,建立捐赠者的大数据库,掌握捐赠群体的特性特征,更好地开展相关筹资活动。同时要体现捐赠过程的互惠性,满足捐赠方非物质性需求,例如使其拥有奖学金和基金会项目的冠名权,提供学习培训性服务等。

2.健全保障激励机制

(1)健全外部保障机制。教育基金会的外部保障机制表现为国家法律法规的保护,政府出台相关政策的扶持优惠,社会公众予以的广泛支持。我国教育基金会虽已拥有合法的法人地位,但在具体的运行中缺乏相关性的法律法规,使得基金会在权利义务的履行和职能范围、实际作用等方面缺少依据与指引。因此应尽快健全教育基金会在管理运行上的法律体系,引导教育基金会的良性发展。同时在相关的法律法规制定上,应给予一定的政策倾斜与优惠,如捐资的减免税政策、发挥基金会在国家教育领域的政策咨询功能等。

(2)健全内部激励机制。公募教育基金会中的工作成员不少是隶属于政府机构的事业编制内人员,非公募教育基金会多是相应高校或企业内部人员,工资待遇一般遵循体制内或所属机构内的工资结算方式,不接受额外薪资,激励形式多为价值型激励。一方面,可加强物质型激励。例如,建立起长期性的评价激励体系,如设置绩效评价机制,根据基金会在筹资、投资、运作中的资金使用方面的财务指标,设置合理多元的评价标准,设定合理的激励条件;给予优秀工作人员以职称晋升的机会,提供其进修培训和异地考察等提升渠道予以激励。另一方面,继续加强价值型激励。通过讲座、文化论坛等学习方式加强自身思想建设,提高个人的社会地位与影响力,激发工作积极性。

(3)加强社会责任意识。鉴于教育问题的复杂性,各教育基金会在专注自身发展同时,需拓宽公益性思维,承担更多的社会责任。其一,提高公益性支出比例。公募教育基金会由于其与政府部门的特殊关系,在公益性支出方面比例较大。而非公募教育基金会的服务对象更为定向化,在承担社会责任方面应作出更大的努力。当前高校教育基金会的项目多以自身高校建设为主,受众群体为本校师生,但是在实现自身发展的同时,更应发挥自身优势,通过选派优秀师生异地交流、开展赴中西部送教活动、助力希望工程、与贫困地区学校结对帮扶等,积极承担更多的社会责任。其二,调整公益性支出结构。首先,需应对地域性限制问题。不少教育基金会的服务地区多为其隶属的行政区划,以解决本地区的教育问题为宗旨。基于我国目前的教育现状,应予以经济发展水平较低的中西部地区更多的帮扶与资助。其次,应注意对象性限制问题。教育基金会的资助对象多是健康人群。而在目前我国的教育领域,存在一大批特殊教育的学生,且数量日益扩大,不容忽视。再次,应突破领域性限制问题。2018年基金会的教育扶贫项目多以助学金等形式的资助为主,其中投入高等教育的助学基金比例近53%[6]。然而随着目前基础教育与职业教育的改革发展,这些领域也需得到相应的关注,因此应更注重教育资助的多领域性,促进教育的全面及公平性发展。